Факторы прогноза местнораспространенного рака шейки матки

Автор: Кайрбаев М.Р.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4 (34), 2009 года.

Бесплатный доступ

Проведен ретроспективный анализ прогностических факторов у 137 больных с местнораспространенным раком шейки матки. Определены основные прогностические факторы, такие как стадия заболевания, вовлечение параметрия в опухоле- вый процесс, степень дифференцировки, метастазы в лимфатических узлах, инвазия в лимфоваскулярное пространство, гистологическое строение опухоли, непосредственный эффект от лечения и степень лекарственного патоморфоза. Оценено их влияние на выживаемость больных.

Рак шейки матки, химиотерапия, факторы прогноза

Короткий адрес: https://sciup.org/14055165

IDR: 14055165 | УДК: 618.146-006.6-037

Текст научной статьи Факторы прогноза местнораспространенного рака шейки матки

В мире рак шейки матки (РШМ) по частоте встречаемости занимает третье место в структуре гинекологических злокачественных новообразований. Большинство случаев местнораспространенного РШМ диагностируется в развивающихся странах, где недоступны регулярные программы скрининга. При выявлении РШМ на ранних стадиях результаты лечения, как правило, хорошие. Тем не менее, по данным многих исследователей, в некоторых случаях отмечается быстрое прогрессирование опухолевого процесса даже при выявлении его на ранней стадии. К настоящему времени известно множество различных факторов, оказывающих влияние на выживаемость больных РШМ, таких как стадия заболевания, наличие метастазов в регионарных лимфатических узлах и др. [1]. Количество факторов прогноза при РШМ продолжает дополняться и корректироваться, причем мнение по некоторым из них со временем пересматривается [2, 3].

В гинекологическом отделении Казахского НИИ онкологии и радиологии накоплен определенный опыт лечения больных РШМ, на основании которого представлены некото- рые из наиболее значимых прогностических факторов.

Цель исследования – выявить наиболее значимые прогностические факторы в терапии местнораспространенного РШМ.

Материал и методы

Исследование основано на ретроспективном анализе данных о лечении 137 больных местнораспространенным РШМ стадии FIGO IIA–IVA. Распределение больных по стадиям было следующим: IIA – 10 (7,3 %), IIB – 82 (59,9 %), IIIA – 9 (6,6 %), IIIB – 34 (24,8 %), IVA – 2 (1,5 %). По гистологическому строению преобладали плоскоклеточный ороговевающий и неороговевающий варианты рака – 94,9 %. Аденокарциномы шейки матки были выявлены в 2,9 % случаев, недифференцированный рак – в 1,5 %, железисто-плоскоклеточный рак – в 0,7 % случаев. Средний возраст больных составил 41,12 ± 0,71 года (от 21 до 64 лет).

На первом этапе лечения все больные получили от 1 до 3 курсов внутриартериальной неоадъювантной полихимиотерапии (ВНАХТ), Катетеризация бедренной артерии для по- следующей ВНАХТ проводилась по методике Сельдингера в условиях операционного блока отделения рентгендиагностики. После установки катетера и ангиографического контроля проводилась химиотерапия по следующей схеме: цисплатин 80–100 мг/м2, адриабластин 60 мг/м2, 5-фторурацил 1200 мг/м2. Всего проведено 302 курса полихимиотерапии, что в среднем составило 2,21 ± 0,5.

При достаточной регрессии опухоли проводилось радикальное хирургическое лечение либо сочетанная лучевая терапия при невыраженной регрессии процесса. В итоге оперативному лечению подвергнуто 70 женщин, и, соответственно, хирургическая активность при применении ВНАХТ составила 51,1 %.

Статистические расчеты выполнены с использованием программного обеспечения SPSS 15.

Результаты и обсуждение

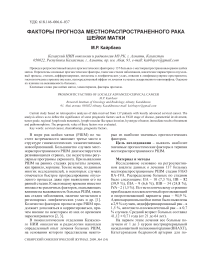

Средний срок наблюдения за больными составил 41,9 ± 2,5 мес. Общая кумулятивная 5-летняя выживаемость больных без учета стадии составила 64,0 ± 5,0 %. Показатель кумулятивной выживаемости резко снижается в течение первого года с 97,0 ± 1,0 % до 88,0 ± 3,0 %, в последующие 12 мес данный показатель снижается еще на 13 % и достигает отметки 75,0 ± 4,0 %. Наибольшее количество смертельных исходов от основного заболевания приходится на первые два года наблюдения (рис. 1).

При этом отмечен высокий риск смертности в сроке наблюдения до 18 мес, который составлял от 1,7 до 2,5. Подобная тенденция заслуживает отдельного внимания со стороны клиницистов, осуществляющих дальнейшее наблюдение за состоянием здоровья пациенток после завершения специализированного лечения. На наш взгляд, необходимо более частое динамическое наблюдение за пациентками для более раннего выявления признаков прогрессирования заболевания, о чем свидетельствуют и данные о безрецидивной выживаемости. Так, 1-годичная безрецидивная выживаемость составила 70,0 ± 1,3 %, 3- и 5-летняя безрецидивная выживаемость – 58,0 ± 1,5 %; 45,0 ± 1,6 % соответственно.

При проведении анализа выживаемости в зависимости от состояния репродуктивной функции оказалось, что в репродуктивном периоде

Рис. 1. Общая выживаемость больных местнораспространенным раком шейки матки после ВНАХТ по Kaplan–Meier кумулятивная выживаемость составила 60,8 ± 5,9 %. Тот же показатель у женщин в менопаузе равнялся 64,4 ± 11,7 % (p > 0,05).

При оценке влияния на 5-летние результаты лечения гистологической структуры опухоли шейки матки оказалось, что у пациенток с плоскоклеточным раком шейки матки этот показатель равняется 62,2 ± 7,2 %, что достоверно выше, чем у женщин с аденокарциномой шейки матки и недифференцированным раком – 50,0 ± 2,5 %.

Влияние клинической стадии на результаты лечения неоспоримо. В нашем исследовании в связи с малочисленностью пациенток со IIA и IIIA стадией отдельный анализ выживаемости по этим пациентам не проводился. Медиана наблюдения за больными со IIB стадией составила 46,5 мес, с IIIB стадией – 41,7 мес. На данный промежуток времени показатель выживаемости составил для IIB стадии – 67,0 ± 1,9 %; для IIIB –49,0 ± 2,3 % , разница статистически значима.

Вовлечение параметрия в опухолевый процесс является важным прогностическим фактором. Нами проведен анализ результатов лечения местнораспространенного рака шейки матки с применением ВНАХТ в зависимости от односторонней и двусторонней инвазии опухоли в параметральную клетчатку. Так, при одностороннем поражении параметрия отдаленные результаты лечения оказались выше, чем при

М.Р. КАЙРБАЕВ двустороннем вовлечении параметрия, – 64,6 ± 7,0 % против 58,7 ± 8,8% соответственно, тогда как, при отсутствии инфильтратов в параметрии показатель выживаемости составил 77,8 ± 13,9 % (p < 0,05).

Непосредственные результаты терапии также оказывают значимое влияние на выживаемость больных РШМ. Выявлено, что при полной регрессии опухоли 5-летняя выживаемость составляет 100 %, при регрессии опухоли более 50 % от первоначального объема – 78,5 ± 4,0 %, при стабилизации опухолевого процесса – не превышает 58,0 ± 1,4 %.

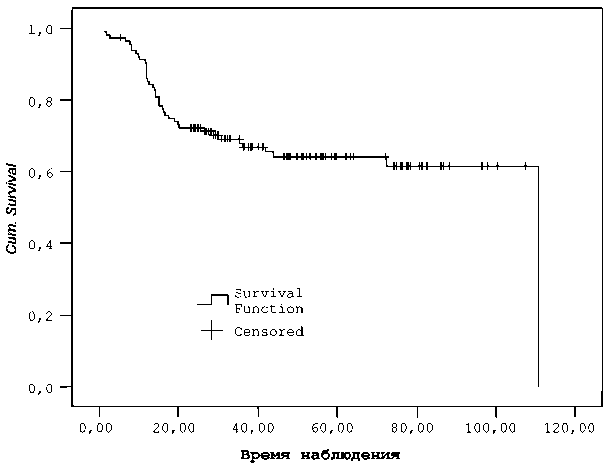

Во всех случаях, когда удалось выполнить радикальные гистерэктомии, оценено состояние регионарных лимфатических узлов и влияние этого фактора на показатели выживаемости. Из 70 прооперированных больных, состояние регионарных лимфатических узлов оценено у 67 человек, наличие лимфогенных метастазов подтверждено в 20 (14,6 %) случаях. При отсутствии метастазов в лимфоузлах 5-летняя выживаемость составила 74,6 ± 7,0 %, при их наличии – 53,5 ± 15,7 % (p < 0,05) (рис. 2).

Оценка влияния степени дифференцировки опухоли на отдаленные результаты лечения показала следующие данные: 5-летняя выживаемость при высокодифференцированных опухолях составила 100 %; при умереннодифференцированных опухолях – 78,0 ± 8,0 %; при низкодифференцированных опухолях шейки матки – 62,8 ± 10,0 %.

Наиболее значимым фактором, определяющим лучшие отдаленные результаты, оказалась степень выраженности лекарственного патоморфоза в опухоли. Так, 5-летняя выживаемость больных местнораспространенным раком шейки матки с явлениями лекарственного патоморфоза IV степени составила 72,2 ± 10,6 %, что достоверно выше аналогичных показателей при патоморфозе I степени – 33,3 ± 2,72 % (р=0,018 по Tarone–Ware, р=0,013 по Mantel–Cox и p=0,046 по Wilcoxon). Показатели 5-летней выживаемости при лекарственном па-томорфозе II степени составили 59,3 ± 12,4 %, при III степени – 50,0 ± 2,5 %.

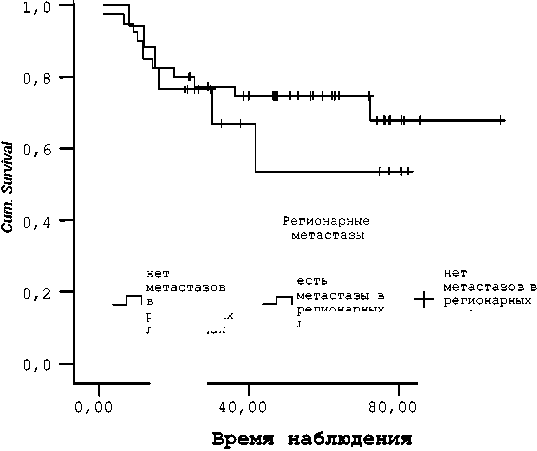

Другим важным морфологическим критерием оценки являлось состояние лимфоваскулярного пространства. При отсутствии эмболов в

120,00

лимфоузлах-censored

Рис. 2. Влияние лимфогенной распространенности опухоли на показатели отдаленной выживаемости (кривая по Kaplan–Meier)

регионарных лимфоузлах

регионарных лимфоузлах

Рис. 3. Влияние инвазии опухоли в лимфоваскулярное пространство при РШМ на показатели отделенной выживаемости (кривая по Kaplan–Meier)

этой зоне 5-летняя выживаемость составляет 79,6 ± 6,9 %, что значительно выше выживаемости при наличии элементов опухоли в лимфатических щелях и кровеносных капиллярах – 43,8 ± 12,7 % (р=0,010).

Таким образом, проведенный анализ выявил значимое влияние некоторых факторов на выживаемость больных местнораспространенным раком шейки матки после ВНАХТ. Подтверждено негативное влияние вовлечения параметрия в опухолевый процесс, в особенности при билатеральном поражении, низкой степени дифференцировки опухоли, наличии метастазов в регионарных лимфатических узлах, инвазии опухоли в лимфоваскулярное пространство. К неблагоприятным факторам прогноза относятся также гистологические варианты рака шейки матки – аденокарцинома и недифференцированный рак. Установлено, что непосредственный эффект лечения оказывает значимое влияние на отдаленные результаты терапии, а подтвержденная морфологически степень регрессии опухоли в ответ на лекарственное воздействие является наиболее значимым фактором прогноза, а клиническая стадия заболевания по FIGO является независимым прогностическим фактором. Данные о высоком риске прогрессирования заболевания в ранние сроки наблю- дения позволяют рекомендовать более частое наблюдение за пациентками в первые два года после завершения терапии.