Факторы пространственной дифференциации городского расселения промышленных регионов Урала и Зауралья

Автор: Козлова О.А., Соськова О.Н.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Экономическая политика и управление экономическим развитием

Статья в выпуске: 1 т.10, 2018 года.

Бесплатный доступ

Введение: в статье рассматривается актуальная проблема территориальной организации социально-экономического пространства промышленных регионов Урала и Зауралья. Усиление неравномерности экономического развития и уровня жизни населения регионов обусловлено процессом пространственной дифференциации расселения, в конечном итоге ведущим к разрушению сложившейся структуры расселения, под которую формировались все сети социального обслуживания населения, а также ухудшению возрастной и образовательной структуры населения, снижению уровня и качества жизни. Цель: определение тенденций пространственной дифференциации городского расселения в промышленно развитых регионах Урала и Зауралья и проверка гипотезы о том, что ландшафт расселения на территории России в результате реализации принятой политики регионального развития неизбежно ведет к увеличению дифференциации экономического и социального пространства регионов России. В качестве объекта исследования выбраны пять регионов Урала и Зауралья, административно относящихся к Уральскому и Приволжскому федеральным округам, а именно Свердловская, Челябинская, Курганская области, Пермский край и Республика Башкортостан. Методы: использована типология городов по критерию численности населения; приводимая в градостроительных документах модель расчета городского населения «ранг-размер» строилась на основе статистических и экономико-математических методов. Результаты: проведенное исследование позволяет говорить о тенденции нарастания диспропорций в распределении городского населения в региональном разрезе, особенно это заметно на территориях промышленных регионов. Определено, что значительное отклонение от устойчивости системы городского расселения дает самый крупный город в каждом регионе - областной (краевой, республиканский) центр. Выводы: анализ динамики показателей, выполненный с помощью как статистических, так и пространственных методов исследования позволил авторам сделать вывод о негативном характере происходящих изменений в пространственной дифференциации расселения промышленных регионов Урала и Зауралья.

Население, городское расселение, дифференциация расселения, неравенство, качество жизни, правило ципфа

Короткий адрес: https://sciup.org/147204272

IDR: 147204272 | УДК: 332.13(470.5) | DOI: 10.17072/2218-9173-2018-1-64-79

Текст научной статьи Факторы пространственной дифференциации городского расселения промышленных регионов Урала и Зауралья

В последнее десятилетие выбор направлений и инструментов реализации региональной политики происходит на фоне широкой дискуссии об усилении дифференциации социально-экономического развития регионов России в условиях общей депопуляции, несокращающегося оттока населения из мелких и средних городов в крупные мегаполисы, продолжающейся межрегиональной миграции населения. В этих условиях дальнейшее развитие национальной экономики и повышение ее конкурентоспособности во многом будут зависеть от эффективности регионального стратегического управления пространственным развитием.

Разработка «Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года» выводит проблемы государственного управления процессами пространственного развития территорий на новый уровень. Этот документ является в некотором роде революционным по целому ряду положений: последний общефедеральный документ такого рода – «Генеральная схема расселения на территории Российской Федерации» был принят в 1994 году; сделан акцент именно на развитие территорий, а не только на расселение; задан стратегический подход к пространственному развитию страны и территорий; определен концептуальный подход к проблеме совершенствования системы расселения на уровне страны.

Неотъемлемой частью пространственного развития является развитие городского расселения. Актуальность исследования дифференциации городского расселения определяется, прежде всего, недостаточным уровнем знания этого явления, хотя отдельные его стороны и нашли отражение в ряде публикаций. В теоретическом плане актуальным остается анализ, выбор и обоснование методов оценки дифференциации городского расселения и их эмпирическая верификация. В теоретико-прикладном плане необходима разработка научно обоснованной методики оценки дифференциации городского расселения, ориентированной в том числе на региональные исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследованиях пространственной дифференциации городского расселения можно выделить в качестве важнейших следующие направления:

-

- анализ современного состояния процессов урбанизации в мире и в России и ее противоречий (Алексеев и Зубаревич, 2000);

-

- исследование проблем растущих различий между густонаселенными метрополиями и периферией, усиливающих социально-экономическое неравенство территорий (Partridge et al., 2009; Zheng and Bohong, 2012);

-

- определение предпосылок устойчивого роста малых и средних городов (Puga, 1998).

Процессы периферизации как пространственной формы проявления неравенства и их связь с социально-экономическим спадом в малых городах в условиях негативных демографических изменений активно обсуждаются в научных публикациях. Например, рассматривая проблему сохранения малых городов, особенно в условиях потери ими населения, специалисты приходят к выводу, что реализация стратегий развития на основе рыночных принципов не может рассматриваться как эффективный инструмент экономического роста малых городов и предлагают акцентировать внимание на вполне, как они считают, жизнеспособном альтернативном варианте их развития на основе реализации концепции «медленных городов» («Cittaslow»), активно внедряемой в стратегии развития малых городов во многих странах мира (Wirth et al, 2016).

Предпринимаются попытки разработки методологических подходов к измерению влияния пространственных факторов на качество жизни населения на уровне муниципальных образований на основе обоснования социально-экономических показателей «золотого стандарта» качества жизни и пространственной дифференциации территорий по данному признаку. В литературе приводятся интересные результаты таких исследований по Чешской Республике, отличающейся высокой степенью пространственной дифференциации на всех уровнях территориальной иерархии, в которых констатируется, что наиболее высокие показатели качества жизни отмечаются в крупных городах с населением более 100 000 человек и в небольших городах с населением от 5 000 до 10 000 человек (Murgaš and Klobučník, 2016).

Урбанизация имеет ряд положительных последствий: прежде всего, изменения в образе жизни населения, значительное увеличение ее продолжительности, распространение грамотности, рост образования населения и его культуры. Вместе с тем процесс урбанизации порождает экологические, экономические, политические и социальные проблемы.

В процессе дифференциации городского расселения на одном полюсе находится развитие мегаполисов и крупнейших городов, что создает определенные экономические преимущества, но и порождает при этом противоречия, снижающие качество жизни населения (Клюев и Яковенко, 2010; Ларионов и Шершнев, 2000) – экологические проблемы, связанные не только с воздействием производства на окружающую среду, но и с утилизацией бытовых отходов, обеспечением населения водой, развитием систем канализации и очистки бытовых стоков и т.д.1 На другом полюсе – проблемы социальноэкономического развития малых и средних городов. Так, численность и качество трудовых ресурсов, если эти города находятся вне агломерационной зоны, делает экономически невыгодным размещение в них современных конкурентоспособных производств. Типичными проблемами малых городов являются проблемы занятости населения – недостаток квалифицированной рабочей силы с избытком перекрывается ее общим излишком. Высокая миграция трудоспособного населения приводит к его демографическому старению и общему сокращению численности, что влечет рост удельных затрат на развитие и текущее содержание транспортной, экономической и социальной инфраструктуры. В свою очередь, это ведет к ухудшению качества городской среды (Хорев, 1972; Песоцкая, 1994).

По оценкам Г. Дончевского, А. Нещадина, А. Игнатьевой (Дончевский и др., 2013), процесс агломерирования в Российской Федерации выходит на новый уровень, переходя от скалярной формы (точечных агломераций) к векторной форме – формированию и развитию агломеративных коридоров.

Один из формирующихся агломеративных коридоров – Уральский (Дончевский и др., 2013), будет образовываться из Уфимской, Челябинской, Екатеринбургской, Нижнетагильской, Пермской агломераций. Этот процесс затронет население Башкортостана, Челябинской и Свердловской областей, Пермского края. По нашему мнению, в формирование Уральского агломе-ративного коридора будет вовлечено и население Курганской области, граничащей с Челябинской и Свердловской областями. Это обусловило выбор в качестве объекта исследования пяти регионов Урала и Зауралья, административно относящихся к Уральскому и Приволжскому федеральным округам, а именно Свердловской, Челябинской, Курганской областей, Пермского края и Республики Башкортостан. Все эти регионы имеют общие исторические корни, сложившиеся экономические, социальные, национально-культурные связи. Кроме того, анализ процессов пространственной дифференциации указанных регионов не проводился в контексте дифференциации городского расселения с 1980-х годов. В то же время на фоне радикальных рыночных реформ, процессов реиндустриализации и сокращения численности населения произошли значительные изменения в территориальном расселении.

Исследование процессов дифференциации городского расселения базируется на правиле Ципфа, методическом инструментарии оценки качества расселения, согласно которому «естественное» распределение городов по численности населения подчиняется закономерности: P=Pmax/r, где Pmax – численность самого крупного города, r – ранг рассматриваемого города по численности населения. Сравнение фактического распределения городов по численности населения с распределением, рассчитанным по правилу Ципфа, позволяет анализировать характер дифференциации городского расселения. Приближение фактической структуры городского расселения к «естественной», выраженной эмпирической закономерностью, определяемой по правилу Ципфа, характеризует определенную устойчивость системы городов в рамках единого экономического пространства (Нещадин и Тульчинский, 2011).

Для расчетов показателей и анализа дифференциации городского расселения были использованы данные о численности населения городов Свердловской, Челябинской, Курганской областей, Пермского края и Республики Башкортостан без учета поселков городского типа. Использовались данные переписей населения 1989, 2002 и 2010 годов, а также данные Федеральной службы государственной статистики на 1 января 2016 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

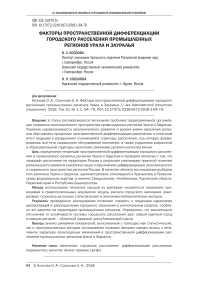

Динамика общей численности населения и численности городского населения по промышленным регионам Урала и Зауралья существенно отличается от среднероссийской (рис. 1). Общая численность населения в целом по Российской Федерации на 1 января 2017 года по отношению к 1989 году сократилась на 0,15 %. Численность же городского населения за этот период выросла почти на 1 %. В Башкортостане произошел рост общей численности населения на 3,14 %, при этом численность городского населения почти не изменилась. В Свердловской, Челябинской и Курганской областях, а также в Пермском крае общая численность населения сократилась.

изменение общей численности населения изменение численности городского населения

Рис. 1. Изменение общей численности населения и численности городского населения (с поселками городского типа) на 01.01.2017 к 1989 году, % /

Fig. 1. Total and urban population changes (urban settlements included) as of January 1, 2017 compared with 1989, %

Наиболее значительное сокращение численности населения произошло в Курганской области, Пермском крае и Свердловской области. В Курганской области и Пермском крае сокращение численности населения происходит в основном за счет сельского населения. Наибольший разрыв наблюдается в Курганской области: сокращение численности городского населения составляет 12,4 % против 22,6 % сокращения общей численности. В Свердловской области динамика противоположная: выражен опережающий темп сокращения численности городского населения по сравнению с общим сокращением численности. Сокращение городского населения составило 10,6 % против 8,0 % сокращения общей численности населения области.

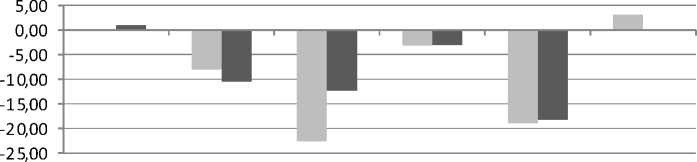

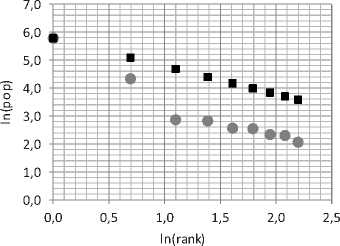

Неравномерное сокращение численности городского и сельского населения находит отражение в динамике доли городского населения (рис. 2).

Пространственная дифференциация расселения в Российской Федерации сопровождается активной внутрирегиональной миграцией населения из аграрных районов в города. По России в целом доля городского населения выросла с 1989 по 2017 год почти на 1,0 %. Доля городского населения в Свердловской и Челябинской областях была и остается значительно выше среднероссийского уровня. При этом доля городского населения в Челябинской области, незначительно снизившись к 2002 году (с 82,5 % до 81,8 %), возросла до прежнего уровня к 2017 году. В Свердловской области произошло заметное сокращение доли городского населения к 2010 году, что так и не было компен- сировано незначительным ростом к 2017 году. Общее сокращение доли городского населения Свердловской области на 1 января 2017 года по сравнению с 1989 годом составило 2,4 п.п. В Республике Башкортостан и Курганской области доля городского населения значительно ниже общероссийского уровня. При этом в период с 1989 по 2017 год в Республике Башкортостан произошло снижение доли городского населения на 1,9 п.п. В Курганской области наблюдается устойчивый рост – на 7,2 п.п. за рассматриваемый период. Таким образом, динамика доли городского населения в рассмотренных регионах не показывает однозначной связи с их высокой или низкой урбанизацией.

100,0

1989 2002 2010

01.01.2017

—♦— РФ

-*- Курганская область

-Ж- Пермский край

— — Свердловская область

-*- Челябинская область

— — Башкортостан

Рис. 2. Динамика доли городского населения (с поселками городского типа) за период 1989–2016 годы,% / Fig. 2. Urban population dynamics (urban settlement included) for 1989–2016, %

Для исследования характера пространственной дифференциации населения на территории может быть применен ряд количественных показателей. Один из них – индекс концентрации населения (ИК), дающий количественную оценку степени равномерности или неравномерности размещения населения. Рассчитав этот индекс по всем крупным территориальным единицам страны, Ю. В. Поросенков выделил пять основных ступеней размещения населения (1977 год): 1) равномерное (ИК – до 20 %); 2) неравномерное (ИК 20–25 %); 3) значительно неравномерное (ИК – 25–33 %); 4) существенно неравномерное (ИК 30–50 %); 5) резко неравномерное (ИК свыше 50 %) (Поросен-ков, 1977). Высокая доля городского населения в Свердловской области (рис. 2) коррелирует с индексом концентрации населения. Так, например, в 2014 году при плотности населения в 22,3 чел./км2 индекс концентрации населения составлял 34 %, что на основании пяти основных ступеней размещения населения, определенных Ю. В. Поросенковым, можно классифицировать как существенно неравномерное расселение населения по территории области.

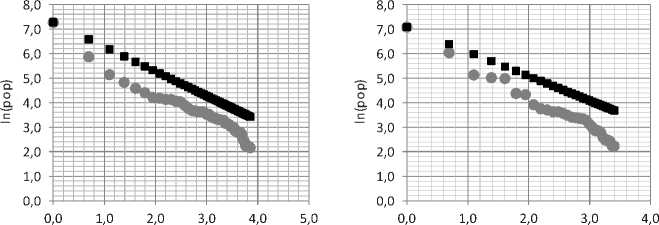

Свердловская область Челябинская область

In(rank) In(rank)

Курганская область

Условные обозначения:

Рис. 3. Характеристика городского расселения на основе правила Ципфа2 на 01.01.2016 / Fig. 3. Urban resettlement characteristics based on Zipf’s law, as of January 1, 2016

фактическое распределение городов распределение по правилу Ципфа

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата3.

Фактическое распределение численности населения городов по регионам на 1 января 2016 года и распределение, рассчитанное в соответствии с правилом Ципфа, приведены на рис. 3. Во всех рассмотренных регионах города, кроме самого крупного, лежат ниже распределения по правилу Ципфа. Их численность меньше, чем «естественная», соответствующая устойчивой системе городского расселения. Особенно сильно такое отклонение выражено в Курганской области и Пермском крае.

Для промышленных регионов Урала и Зауралья выявлена «сверхконцентрация» населения территорий в самом крупном по численности городе – областном (краевом, республиканском) центре. Например, в Свердловской области за период с 1989 по 2014 год при снижении доли населения с 52,7 % до 48,7 %, проживающего в городах с численностью до 250 тыс. чел., доля населения, проживающего в крупных и крупнейших городах, выросла соответственно с 47,3 % до 51,2 %. Для Свердловской и Челябинской областей, Пермского края и Республики Башкортостан характерно сильное отклонение фактического распределения численности городов в «зоне малых городов» (рис. 3). Именно для них проблема недостаточной численности населения стоит особенно остро, что подрывает общую устойчивость системы городского расселения.

Линейная аппроксимация фактического распределения численности городов дает уравнение линейной регрессии, которое имеет вид: y= α*x + b. Первый член уравнения (α) является показателем степени дифференциации городского расселения. Второй член уравнения (b) отражает среднюю людность городов. Расчетные значения параметров уравнения регрессии по Свердловской, Челябинской, Курганской областям, Пермскому краю и Республике Башкортостан приведены в таблице.

Таблица / Table

Значения параметров уравнения регрессии для фактического распределения городов промышленных регионов Урала и Зауралья / Regression equation parameters values for the actual distribution of cities in industrial regions of the Urals and Trans-Urals

|

Регион |

Коэффициенты регрессии |

1989 |

2002 |

2010 |

01.01.2016 |

|

Свердловская область |

α -коэффициент |

-1,0308 |

-1,0443 |

-1,0617 |

-1,0776 |

|

Константа b |

6,6812 |

6,6297 |

6,612 |

6,6336 |

|

|

Челябинская область |

α -коэффициент |

-1,2687 |

-1,2425 |

-1,2928 |

-1,3127 |

|

Константа b |

6,7921 |

6,776 |

6,8527 |

6,8829 |

|

|

Курганская область |

α -коэффициент |

-1,5298 |

-1,5468 |

-1,576 |

-1,6094 |

|

Константа b |

5,454 |

5,3946 |

5,3634 |

5,3601 |

|

|

Пермский край |

α -коэффициент |

-1,3471 |

-1,3731 |

-1,4048 |

-1,3127 |

|

Константа b |

6,6337 |

6,5804 |

6,5616 |

6,8829 |

|

|

Республика Башкортостан |

α -коэффициент |

-1,2143 |

-1,1712 |

-1,1832 |

-1,2043 |

|

Константа b |

6,6133 |

6,6136 |

6,6322 |

6,6742 |

На значение показателя средней людности (константа b) разнонаправленно влияют две тенденции: рост численности населения крупных городов и снижение численности средних и малых городов. Рост численности населения крупных городов, особенно самого крупного, «центрального» города, увеличивает показатель средней людности; а снижение людности средних и малых городов ведет к уменьшению этого показателя. Обе эти тенденции выражены в рассматриваемых регионах. Итоговое значение показателя отражает преобладание одной из двух тенденций. В Свердловской и Курганской областях с 1989 года значение показателя средней людности уменьшилось. В Челябинской области, Пермском крае и Республике Башкортостан наблюдается рост этого показателя.

Для «естественного» распределения городов по правилу Ципфа уравнение линейной регрессии принимает вид: y= -1*x + ln(Pmax), где Pmax – численность самого крупного города. О степени дифференциации городского расселения и степени отклонения распределения городов от «естественного» распределения по правилу Ципфа можно судить по отклонению модуля коэффициента регрессии (α–коэффициент) от 1. Фактическое значение меньше 1 говорит о более низкой степени дифференциации городского расселения. Приближение к 1 свидетельствует о близости фактического распределения к «естественному» распределению по правилу Ципфа. Значение больше 1 указывает на более высокую степень дифференциации городского расселения по сравнению с рассчитанной по правилу Ципфа. Для рассматриваемых регионов самая высокая дифференциации городского расселения наблюдается в Курганской области, самая низкая – приближенная к «идеальному» распределению – в Свердловской области.

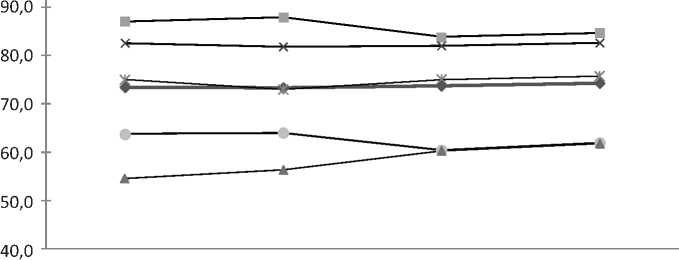

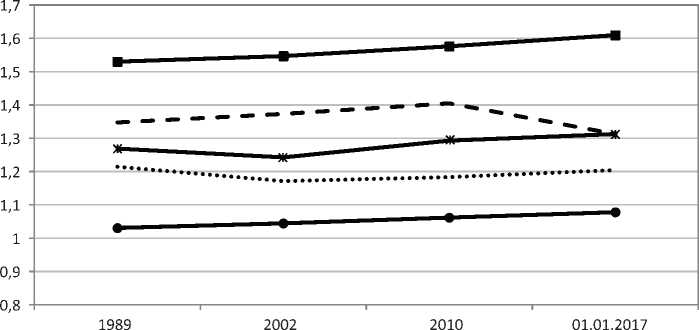

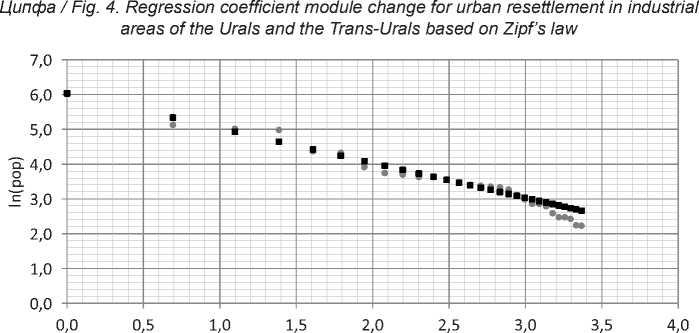

Трансформация системы городского населения, по мнению некоторых исследователей, будет характеризоваться приближением структуры городского расселения к «естественной», определяемой в соответствии с «правилом Ципфа (Нещадина и Тульчинский, 2011). Наглядное представление о динамике процесса дифференциации городского расселения в период с переписи населения 1989 года по 1 января 2016 года дает рис. 4.

Как видно из рис. 4, после 2010 года тенденция к снижению дифференциации городского расселения наблюдается только в Пермском крае. Для остальных регионов, после спада к 2002 году, модуль коэффициента регрессии растет, что свидетельствует об усилении неравномерности городского расселения. Таким образом, указанная выше тенденция к росту устойчивости системы городов для четырех рассматриваемых регионов из пяти не подтверждается. Напротив, идет процесс нарастания диспропорций в распределении городского населения внутри промышленных регионов Урала и Зауралья, который, прежде всего, обусловлен «стягиванием» населения в крупные города.

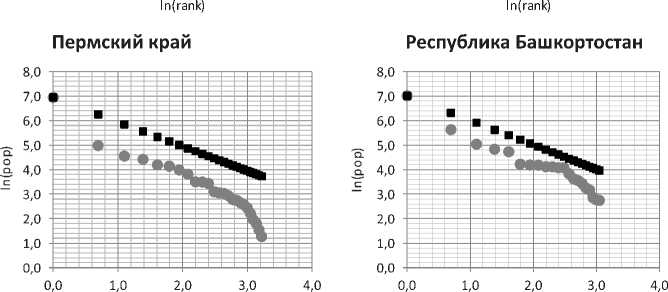

По нашему мнению, значительное отклонение от устойчивой системы городского расселения дает именно самый крупный город в каждом регионе – областной (краевой, республиканский) центр. Это подтвердили расчеты авторов: были построены графики распределения численности городов и выполнен расчет параметров уравнения регрессии для указанных регионов без учета самого крупного города в регионе (см. рис. 5, пример для Челябинской области на 1 января 2016 года).

Как видно из рис. 5, без учета г. Челябинска городское расселение Челябинской области приближено к «идеальному» по правилу Ципфа. Модуль

— — Пермский край ■*■ Свердловская область

...... Республика Башкортостан ж Челябинская область

■ Курганская область

Рис. 4. Изменение модуля коэффициента регрессии распределения городов про- мышленных регионов Урала и Зауралья, рассчитанного в соответствие с правилом

In(rank)

ф фактическое распределение городов Ц распределение по правилу Ципфа

Рис. 5. Характеристика городского расселения Челябинской области без учета крупнейшего города (г. Челябинск) / Fig. 5. Urban resettlement characteristics for the Chelyabinsk Region (excluding the city Chelyabinsk)

коэффициента регрессии в этом случае равен 1,0844, что близко к коэффициенту для «естественного» распределения по Ципфу.

Расчет для Свердловской области без учета г. Екатеринбурга дает модуль коэффициента регрессии 0,8859; для Республики Башкортостан (без учета г. Уфы) – 0,9055; для Курганской области (без учета г. Кургана) – 0,9374, что является более низким уровнем дифференциации, чем «естественное» по правилу Ципфа. Для Пермского края без учета г. Перми модуль коэффициента регрессии самый высокий для рассмотренных регионов – 1,1068.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По нашим прогнозам, ожидаемая тенденция – дальнейшее сокращение численности населения средних и малых городов. На фоне сокращения общей численности населения будет идти дальнейшее увеличение доли городского населения, проживающего в крупных и крупнейших городах при их ускоренном развитии по отношению к малым и средним городам, а также увеличение числа малых городов при снижении их людности.

При этом отсутствие развитой транспортной инфраструктуры, сокращение объектов социальной инфраструктуры будет усиливать деградацию небольших поселений и создавать новые стимулы для оттока населения. Это, в свою очередь, не подталкивает региональные власти решать проблемы обустройства пустеющих территорий.

Проблемы, связанные с усилением разрыва между процветающими мегаполисами и небольшими городами, будут обостряться в отношении не только численности населения, но и качества его жизни. Постоянная и некомпен-сируемая потеря населения в итоге оборачивается ростом стоимости жизни в данных городах, снижением наполняемости местных бюджетов и доступности социальных услуг, плохими условиями труда и безработицей, что будет усиливать дифференциацию территорий. В то же время быстрый рост крупных городов сопровождается ростом социального неравенства, преступности, антропогенной нагрузки на окружающую среду, что тормозит экономическое развитие.

В Евросоюзе, принимая во внимание тот факт, что к 2030 году 80 % европейцев будут горожанами, основной упор делают на развитие малых и средних городов, так как в них «легче воплотить в практику новые инициативы, проверить их жизнеспособность» (Солонцов, 2008). Китай, принимая решение о поддержке средних городов, объясняет это тем, что «умеренность и не масштабность средних городов» обеспечивает лучшие условия для жизни населения (Медведева и Старовойтова, 2013).

Таким образом, перспективный вариант стратегического решения проблемы дифференциации расселения видится в развитии городских агломераций на основе развития средних и малых городов, что позволит преодолеть основные проблемы современной тенденции городского расселения, а именно активно идущие процессы концентрации ресурсов в мегаполисах при ускоряющейся деградации малых и средних городов.

Как отмечают специалисты в области градостроительства, наиболее эффективными могут быть не мегаполисы, а городские системы, предусматривающие синергию между малыми и средними городами с наличием нескольких полицентричных конгломератов (Асебильо, 2011). Развитие агломераций по такому сценарию означает, что территориальные взаимодействия должны быть многообразными, охватывающими не только технологическую, но и демографическую, расселенческую сферы развития территорий регионов.

Публикация выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-02-00164 «Научно-методические инструментарий измерения оценки и управления факторами социально-экономического неравенства в системе воспроизводства трудового потенциала регионов России».

Список литературы Факторы пространственной дифференциации городского расселения промышленных регионов Урала и Зауралья

- Алексеев А. И., Зубаревич Н. В. Кризис урбанизации: формирование нового образа жизни//Проблемы прогнозирования. 2000. № 4. С. 138-146.

- Асебильо Х. Современные города неэффективны . URL: https://www.infox.ru/news/43/economy/realty/71128-sovremennye-goroda-neeffektivny (дата обращения: 08.08.2017).

- Дончевский Г., Нещадин А., Игнатьева А. Современное агломеративное строительство: пора обновления взглядов//Общество и экономика. 2013. № 9. С. 165-177.

- Клюев Н. Н., Яковенко Л. М. Территориальная справедливость//Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2010. Вып. 4. С. 16-27.

- Ларионов В. Г., Шершнев Е. С. Проблемы больших городов на пороге XXI столетия//Российское предпринимательство. 2000. № 11. С. 84-87.

- Медведева Л. Н., Старовойтова Я. М. Стратегии развития российских городов//Горизонты экономики. 2013. № 2. С. 89-95.

- Модернизация России: территориальное измерение/Под ред. А. А. Нещадина, Г. Л. Тульчинского. СПб.: Алетейя, 2011. 328 с.

- Песоцкая Е. В. Модели социально-экономического развития малых и средних городов России. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1994. 160 с.

- Поросенков Ю. В. Закономерности размещения населения СССР. Экономико-географическое исследование. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1977. 160 с.

- Солонцов С. Ю. Роль государственной социальной политики в развитии городов в системе расселения//Российское предпринимательство. 2008. № 11-2. С. 10-15.

- Хорев Б. С. Малый город. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. 247 с.

- Murgaš F., Klobučník M. Municipalities and Regions as Good Places to Live: Index of Quality of Life in the Czech Republic//Applied Research in Quality of Life. 2016. Vol. 11, № 2. Р. 553-570.

- Partridge M. D., Rickman D. S., Ali K., Olfert M. R. Do New Economic Geography Agglomeration Shadows Underlie Current Population Dynamics across the Urban Hierarchy?//Regional Science. 2009. Vol. 88, № 2. P. 445-466 DOI: 10.1111/j.1435-5957.2008.00211.x

- Puga D. Urbanization Patterns: European Versus Less Developed Countries//Journal of Regional Science. 1998. Vol. 38, № 2. P. 231-252.

- Wirth P., Elis V., Müeller B., Yamamoto K. Peripheralisation of Small Towns in Germany and Japan -Dealing with Economic Decline and Population Loss//Journal of rural studies. 2016. Vol. 47. P. 62-75 DOI: 10.1016/j.jrurstud.2016.07.021

- Zhu Zheng, Zheng Bohong. Study on Spatial Structure of Yangtze River Delta Urban Agglomeration and Its Effects on Urban and Rural Regions//Journal of Urban Planning and Development. 2012. Vol. 138, № 1. P. 78-89. DOI: https://doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000095.