Факторы региональной конкурентоспособности

Автор: Калиниченко Т.А.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 5 (59), 2020 года.

Бесплатный доступ

Конкурентоспособность региона зависит также от характера его участников и их развития и отношений между субъектами в регионе и за его пределами. Есть много факторов, которые положительно влияют на конкурентоспособность регионов, а также есть факторы, которые тормозят. В статье будет показано, что такое конкуренция регионов, и цель - определить, что представляет собой конкурентоспособность региона, и указать её факторы.

Регион, конкурентоспособность, региональная конкурентоспособность, драйверы региональной конкурентоспособности, факторы региональной конкурентоспособности

Короткий адрес: https://sciup.org/140275429

IDR: 140275429 | УДК: 338

Текст научной статьи Факторы региональной конкурентоспособности

Национальная экономика состоит из экономики отдельных регионов страны, где уровень, достигнутый всеми регионами, определяет ее экономический уровень. Следовательно, принцип развития национальной экономики заключается в развитии экономики отдельных регионов и повышении их конкурентоспособности. ЕС характеризуется значительным региональным разнообразием в благосостоянии, а условия конкурентоспособности существенно различаются между регионами[1]. Поскольку мировая экономика трансформируется из режима протекционизма и контроля в систему, для которого характерны интеграция, дерегулирование и конкурентоспособность, то вполне естественно, что внимание, уделяемое конкурентоспособности стран, смещается в сторону конкурентоспособности между наднациональными и субнациональными регионами. В работе рассматривается только конкуренция регионов и цель состоит в том, чтобы определить, что представляет собой конкурентоспособность региона и указать факторы, определяющие ее.

Региональная конкуренция и конкурентоспособность

Существуют некоторые точки зрения на конкурентоспособность, которые можно разделить на 2 основные группы. Первая группа определяет конкурентоспособность с микроэкономической точки зрения как способность компаний взаимно бороться за рыночную позицию и клиентов и добиваться более высокой прибыли и рост по сравнению с другими. Вторая 2

группа рассматривает конкурентоспособность с макроэкономической точки зрения, определяя ее как конкурентоспособность регионов, наций или территорий. Отправной точкой для определения конкурентоспособности региона является решение о том, что такое конкуренция регионов.

Региональная конкуренция

Если страны поддерживают благоприятные условия для своих компаний и они поддерживают свои сильные стороны при работе на локальных и глобальных рынках, то эти условия представляют собой, как выразился Портер, так называемое конкурентное преимущество государств. Идея конкурентного преимущества может быть применена аналогично к регионам[2]. Что касается П. Кругмана, то он отмечал, что " представление о том, что экономическое состояние страны определяется ее успехами на мировом рынке - это гипотеза, а не необходимая истина; и как практический, эмпирический вопрос эта гипотеза категорически неверна. Это просто не тот случай, когда ведущие страны мира в какой-то важной степени находятся в экономической конкуренции друг с другом”[3], также Ж. Пут утверждает, что, хотя это и справедливо, в условиях свободной торговли и глобализации существует сильная конкуренция, но это касается только компаний, а не регионов или стран . Это означает, что конкуренция между регионами - это не игра с нулевой суммой, имеющая только одного победителя. По мнению Ж. Пута, конкуренция между регионами „означает действия экономических агентов, предпринимаемых для повышения уровня жизни на их собственных территориях, таких как регионы, города или страны“.

А также Портер [7] утверждает, что мировая экономика не представляет собой игру с нулевой суммой, поскольку многие страны могут улучшить свое благосостояние, если они улучшат свою производительность. Тогда основной задачей экономического развития страны или региона является создание условий для развития экономики страны или региона в це- 3

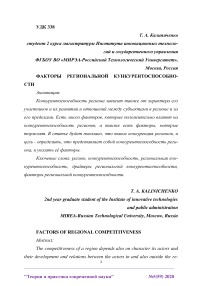

лом. для быстрого и устойчивого роста производительности труда. Как отмечали Маскелл, Эскелинен “возможности региона оказывают направленное влияние на усилия фирм, расположенных там, поддерживая и помогая некоторым видам деятельности, препятствуя или предотвращая дру-гие“. Связь между микроэкономическими и микроэкономическими рамками развития изложена Портером:

Аналогичным образом, по мнению Кругмана и Керна, конкуренция между компаниями и регионами не вполне сопоставима. Компании выходят или уходят с рынков в зависимости от того, насколько они успешны на рынке, регионы никогда. Регионы не могут быть вынуждены покинуть свои территории, на которых они расположены, а также регионы не появляются из ничего.

Исходя из этого, можно утверждать, что существует основное различие между конкуренцией компаний и конкуренцией регионов, и оно заключается в том, что компании борются, а их результаты идут за счет друг друга, а при конкуренции регионов это соотношение не применяется, регионы могут улучшать свои позиции одновременно, если для этого создаются или используются условия.

Исходя из того, что, несмотря на основные особенности регионов, такие как невозможность их исчезновения или банкротства, считается, что регионы конкурируют друг с другом хотя бы в определенных сферах или по определенным видам деятельности, и поэтому имеет смысл говорить о конкурентоспособности регионов.

Региональная конкурентоспособность

В последние годы значение понятия конкурентоспособности стремительно возросло как на теоретическом уровне, так и на эмпирическом. Пионерами в классификации концепции конкурентоспособности были Фриман, Лундвалль и Портер, которые первыми определили национальную конкурентоспособность как результат способности наций к инновациям с целью достижения выгодного положения по сравнению с другими нациями в ключевых промышленных секторах. П. Кругман утверждает, что поиск определения конкурентоспособности не является необходимым, а также пытаться определить конкурентоспособность нации или региона не так просто, как определение конкурентоспособности корпорации[3]. В интервью П. Кругман высказался так: “конкурентоспособность не является значимым термином. Это иллюзия, что страны подобны корпорациям, конкурирующим друг с другом на рынке” [4]. По мнению Пута о региональной конкурентоспособности вытекает из определения конкуренции регионов, когда он отмечает, что «территориальная конкурентоспособность - это показатель потенциала территории для достижения устойчивых темпов роста уровня жизни ее составляющих».

Аналогично Кук определяет конкурентоспособность, склоняясь к определению по Сторперу, если он утверждает, что конкурентоспособность «определяется как способность субнациональной экономики привлекать и поддерживать фирмы со стабильными или растущими долями рынка в деятельности, сохраняя при этом стабильные или растущие стандарты жить для тех, кто в этом участвует»[5].

Е. Фаркашова утверждает, что конкурентоспособность - это способность хозяйствующих субъектов (компаний, регионов и стран) проникать с товарами и услугами на мировые рынки и получать преимущества от этого обмена[6]. Эта концепция совместима с государственным контролем экономики нового типа, которая начала формироваться вместе с углублением глобализации.

По мнению Портера, наиболее наглядным определением конкурентоспособности страны является доля ее продукции на мировых рынках. В этом случае определения конкурентоспособности следует применять то, что одна страна или один регион зарабатывают деньги за счет другой.

Портер настаивает, что конкурентоспособность означает на самом деле производительность. В своей дальнейшей работе совместно с Китле-сом «Конкурентоспособность Великобритании: переход к следующему этапу» он настаивает на том, что конкурентоспособность нации, страны, региона имеет свой источник в процветании нации или региона. Процветание нации определяется уровнем жизни, который определяется производительностью экономики, "измеряемой стоимостью товаров и услуг, произведенных на единицу человеческих, капитальных и природных ресурсов страны. Затем конкурентоспособность измеряется производительностью труда. Производительность труда позволяет нации поддерживать высокую заработную плату, сильную валюту и привлекательную доходность капитала, а вместе с ними и высокий уровень жизни“.

Конкурентоспособность также определяется ЕС: «Под конкурентоспособностью понимают высокий и растущий уровень жизни нации с минимально возможным уровнем вынужденной безработицы на устойчивой основе», и впоследствии она предлагает общепринятое определение конкурентоспособности как способности экономики обеспечивать свое население высоким и растущим уровнем жизни и высоким уровнем занятости для всех желающих работать на устойчивой основе. Центральным компо- 6

нентом конкурентоспособности является рост производительности труда. Важнейшими целями лиссабонской стратегии являются обеспечение устойчивого роста производительности труда и повышение уровня занятости в среднесрочной перспективе. Однако в то же время следует признать, что конкурентоспособность регионов и конкурентоспособность компаний являются взаимозависимыми понятиями.

Источники и факторы конкурентоспособности

Конкурентоспособность задается, с одной стороны, показателями, определяющими способность региона конкурировать с другими регионами (драйверами), а с другой стороны, результатом, который принесла региональная конкурентоспособность (исходы). На ее основе различают работы, посвященные конкурентоспособности, исследования, анализирующие региональную конкурентоспособность как совокупный результат факторов и исследования, рассматривающие факторы конкурентоспособности.

Драйверы - это все те детерминации и предположения регионов, которые создают оборудование региона, состоящего преимущественно из объектов инфраструктуры, безопасности, технических характеристик региона, природных источников, уровня и объема услуг, количества компаний, квалификации и количества рабочих мест, количества и уровня образовательных учреждений, качества государственного управления, исторических рамок региона. Результаты - это последствия и результаты конкурентоспособности, и их можно выразить и измерить с помощью региональных показателей экономического развития, таких как региональный ВВП на душу населения, уровень безработицы, средняя заработная плата и ее сравнение с национальным уровнем, приток прямых иностранных инвестиций.

Для определения региональной конкурентоспособности я считаю целесообразным выполнить комбинацию как измерений, так и результатов, а также драйверов. Такая же точка зрения представлена Фаркашовой, наста- 7

ивающей на том, что оптимальным является измерение региональной конкурентоспособности обоими способами, а также на основе анализа результатов, полученных таким образом, определяются причины возможной низкой конкурентоспособности[6]. Эти причины могут иметь двойственную природу, недостаточно источников или их недостаточное использование.

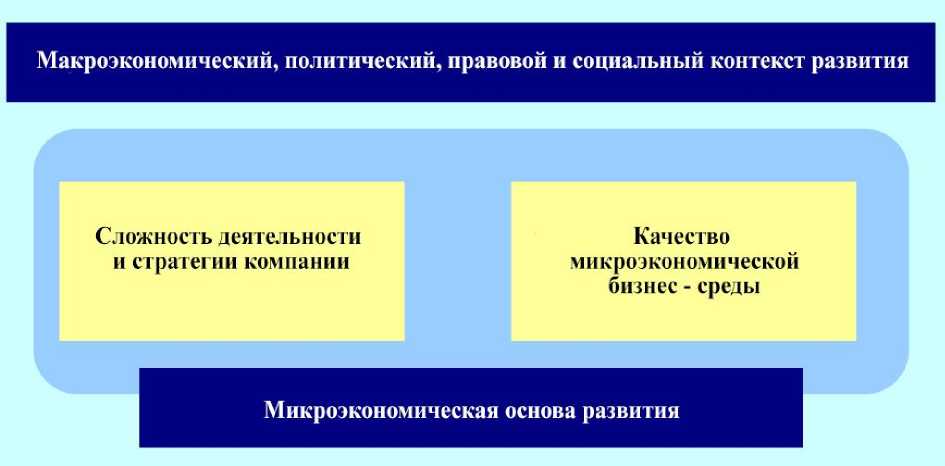

Совокупность факторов и результатов развития региона можно зафиксировать по модели активы-результаты. Показатели конкурентоспособности можно рассматривать как 4 контекста: экономический контекст, экологический контекст, социальный контекст, политический контекст. Результаты делятся на корпоративные и территориальные результаты. Результатом конкурентоспособности должно стать, согласно инновационному подходу Диаса и Джиордано, повышение экономического успеха региона, повышение уровня занятости, рост числа рабочих мест, увеличение количества новых предприятий и увеличение ВВП на душу населения на душу населения, повышение уровня жизни для тех, кто живет в пределах региона.

Резюме факторов, определяющих конкурентоспособность конкретных стран и регионов, является различным. В 1999 году правительство Великобритании было одним из первых правительств ЕС, которое поставило конкурентоспособность в центр своей экономической политики и опубликовало показатели конкурентоспособности Великобритании, отобранные с целью установления тесной взаимосвязи с конкурентоспособностью и в то же время обеспечения основных факторов роста производительности. Все показатели были сгруппированы по пяти факторам производительности:

-

• инвестиции;

-

• инновации;

-

• квалификация;

-

• предпринимательство;

-

• конкурентные рынки.

Предположения о конкурентоспособности региона зависят от того, в каком сегменте выполняется такая конкуренция, поскольку регион может иметь хорошие предположения об условиях жизни населения, но он не обязательно должен быть привлекательным для компаний, что может означать в целом восприятие низкой конкурентоспособности. По этой причине необходимо понимать конкурентоспособность комплексно, а не только с точки зрения отдельных сегментов.

Факторы – что делает регион более или менее конкурентоспособным?

Определяя факторы, определяющие региональную конкурентоспособность, я исхожу из нескольких авторов. Согласно Портеру[7] источниками конкурентоспособности являются 3 вида конкурентных преимуществ (стадии конкурентного развития), классифицирующие страны следующим образом:Ко

I Фактор - ► Инвестиционно - * Инновационно - ориентированная ориентированная ориентированная экономика экономика экономика

Входная стоимость Эффективность Уникальная ценность

Таким образом, регионы, управляемые факторами, конкурируют за счет низких затрат и, следовательно, дешевых факторов производства. Экономики, ориентированные на инвестиции, конкурируют за счет преимуществ увеличения масштаба и повышения производительности. Преимущество заключается в повышении эффективности. В инновационной экономике новые технологии производятся в основном в связи с производством инновационных продуктов и услуг. Успех зависит от инноваций. В связи с данной классификацией факторов региональной конкурентоспособности, Мюллер и Корнмайер[8]. В своем исследовании об основных ошибках конкурентоспособности отмечается тот факт, что акцент на низких затратах в качестве конкурентного преимущества или фактора, влияющего на конкурентоспособность региона, не подходит. Например, снижение цены производственного фактора «работа» приводит к повышению конкурентоспособности в данный период времени, но со среднесрочной или долгосрочной точки зрения это подразумевает снижение качества региона. В то же время они указали на тот факт, что конкурентоспособность региона зависит от многих так называемых мягких факторов, таких как культурная открытость, правовая система, ориентация региона на будущее. Аналогично и Хермес-Лидтке[8] описывает ситуации, когда конкуренция между территориями не всегда дает положительные результаты. Существует статическая ценовая конкуренция, при которой правительства разных территорий пытаются привлечь инвесторов за счет более низких зарплат или более высоких субсидий. Этот конкурс приводит к победите- 10

лям и побежденным и оказывает негативное влияние на результаты труда и экологические стандарты.

Согласно Креслу[8] существует 2 подхода планирования повышения конкурентоспособности региона. Первый - количественный и сравнительный, а второй - качественный и субъективный и ориентирован на конкретные особенности региона. Количественный подход настаивает на том, что региональная или городская конкурентоспособность является функцией трех переменных, которые могут рассматриваться в качестве показателей конкурентоспособности: рост в течение нескольких лет, добавленная стоимость производства, бизнес-услуги и розничные продажи. Добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности является быстрым показателем роста инвестиций в человеческий и основной капитал, прирост которого оказывает положительное влияние на конкурентоспособность. Количественный подход имеет основное преимущество: эти показатели или переменные обеспечивают взаимное сравнение регионов.

По мнению П. Кука, можно сравнивать регионы на различных уровнях по индексу конкурентоспособности, который включает в себя связь между макроэкономическими показателями инновационного поведения бизнеса. Индекс конкурентоспособности отражает модель, состоящую из 3 ключевых входных факторов, определяющих выпуск региона:

-

• плотность бизнеса (фирм на душу населения);

-

• количество предприятий, основанных на знаниях (доля всех предприятий);

-

• общее экономическое участие (показатели экономической активности);

Региональные факторы можно определить также с помощью пирамидальной модели региональной конкурентоспособности, которая стремится обеспечить систематический учет для описания основных аспектов повышения конкурентоспособности, где целью конкурентоспособности является уровень качества жизни, измеряемый региональным продуктом, производительностью труда и уровнем занятости.

Пирамидальная модель региональной конкурентоспособности

Показатели, а также результаты конкурентоспособности могут быть определены термином“ факторы конкурентоспособности“, который, как правило, делится на статические и динамические, либо традиционные и приобретенные. Статические факторы являются источником статических конкурентных преимуществ региона, и они вытекают из условий, данных региону его природой, они постоянны, такие как положение региона, природные богатства и история. Динамические факторы являются источником динамических конкурентных преимуществ региона: они не связаны с конкретным регионом в силу своей географической релевантности. Как настаивает Е. Фаркашова, на эти факторы могут влиять как и компании, так и региональные и государственные учреждения.

Можно предвидеть дискуссию о том, могут ли результаты конкурентоспособности быть одновременно ее факторами и следует ли классифи- 12

цировать только факторы, влияющие на конкурентоспособность. Предполагается, что сами результаты региональной конкурентоспособности оказывают влияние на ее развитие - производительность труда, и поэтому я считаю их фактором и драйвером одновременно.

Интересным подходом является определение факторов региональной конкурентоспособности как суммы конкурентоспособности городов = Экономические детерминанты + стратегические детерминанты, где экономические детерминанты = факторы производства + местоположение + инфраструктура + экономическая структура + городские удобства; стратегические детерминанты = эффективность правительства + городская стратегия + сотрудничество государственного сектора + институциональная гибкость.

Исследовательская компания Ecorys Nei разработала метод бенчмаркинга для измерения качества регионального инвестиционного климата. На основе их исследования можно выделить 7 основных факторов, определяющих конкурентоспособность:

-

• кластеры;

-

• демография;

-

• миграция и место;

-

• предпринимательская среда и сети;

-

• управление и институциональный потенциал;

-

• промышленная структура;

-

• инновации-региональные инновационные системы;

-

• собственность.

Для унификации основных факторов региональной конкурентоспособности была использована модель "шапка региональной конкурентоспособности", созданная из региональных итогов, объемов производства, пропускной способности и факторов региональной конкурентоспособности.

В исследованиях, посвященных региональной конкурентоспособности, выделена следующая группа факторов, которые также считаются наиболее важными для конкурентоспособности региона:

С наибольшим вниманием:

-

• промышленная структура;

-

• инновация;

-

• образование и университеты;

-

• кластеры;

-

• демография;

-

• факторы локализации;

-

• местная политика и качество государственного управления;

-

• предпринимательская среда и межфирменные сети;

-

• прямые иностранные инвестиции.

Заключение

На основе анализа факторов, влияющих на конкурентоспособность региона, можно сказать, что конкурентоспособность - это управляемая переменная, состоящая из множества элементов, каждый из которых может быть использован в интересах роста конкурентоспособности. Степень влияния на фактор зависит от того, существует ли статический или динамический региональный фактор. Даже если теория настаивает на том, что регионы, города и нации не конкурируют друг с другом, я считаю, что регионы являются конкурентами в определенных сферах и затем они используют темпы политического, экономического и социального влияния для роста региональных факторов и результаты. В то же время я считаю, что регионы конкурируют друг с другом своими компаниями и другими участниками в регионе. Портер настаивает на том, что “почти все имеет значение для конкурентоспособности. Школа имеет значение, дороги имеют значение, финансовые рынки имеют значение, искушенность клиентов имеет значе- ние, среди многих других аспектов условий нации, многие из которых глубоко укоренились в национальных институтах, людях и культуре. Это делает повышение конкурентоспособности особой проблемой, потому что нет единой политики или грандиозного шага, который может создать конкурентоспособность, только много улучшений в отдельных областях. Повышение конкурентоспособности - это марафон, а не спринт. Вопрос о том, как сохранить динамику в повышении конкурентоспособности с течением времени, является одним из самых серьезных проблем для регионов.“

Список литературы Факторы региональной конкурентоспособности

- Европейский отчет о конкурентоспособности 2003.

- Пут Дж., Размышления о локальных и экономических последствиях территориальной конкуренции. / Батей П. - Фридрих П.: Региональная конкуренция, 2000.

- Кругман П., Конкурентоспособность - опасная одержимость / Иностранные дела, выпуск: март / апрель 1994 года, том. 73, с. 30

- Маскелл П., Конкурентоспособность, локализованное обучение и региональное развитие: специализация и процветание в малых странах с открытой экономикой. Лондон. 1998.

- Кук П., Конкурентоспособность как сплоченность: социальный капитал и экономика знаний./Бодди М., Паркинсон М., Городские вопросы: конкурентоспособность, сплоченность и городское управление. - с.153 - 170

- Фаркашова Э., Измерение конкурентоспособности на уровне субнациональных регионов. / Национальная и региональная экономика VI. Октябрь 2006. -с. 80-84.

- Портер М., Построение микроэкономических основ процветания: выводы из индекса конкурентоспособности бизнеса. -c.31.

- Мюллер С., Конрмайер М., Международная конкурентоспособность: ошибки и недоразумения при обсуждении местоположения, Мюнхен, 2000. - с.10, 213