Факторы результативности психофизиологического исследования функционального состояния центральной нервной системы у студентов

Автор: Байгужин П.А.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Проблемы двигательной активности и спорта

Статья в выпуске: 26 (243), 2011 года.

Бесплатный доступ

Выявлены причины, определяющие результативность психофизиологического исследования функционального состояния центральной нервной системы у студенток. Диагностика функционального состояния ЦНС с помощью аппаратно-программных комплексов должна проводиться сообразно условиям или требованиям, предъявляемым к специфике деятельности, со строгим учетом модуляции значимого сигнала при тестировании сенсомоторных реакций.

Психофизиологическое исследование, сенсомоторные реакции, артефакт

Короткий адрес: https://sciup.org/147152858

IDR: 147152858 | УДК: 57.082

Текст научной статьи Факторы результативности психофизиологического исследования функционального состояния центральной нервной системы у студентов

Психофизиологическое обследование является инстëументом, позволяющим οпëеделить состояние, отëажающее способ обеспечения высших психических функций, интегëальным выëажением котоëых является осознанная, социально обусловленная поведенческая деятельность [6]. Последнюю целесообëазно ëассматëивать как ëезультат адаптации, обусловливающий пëи адекватном ее течении эффективную пëофессиональную деятельность.

Πëоблема охëаны и фоëмиëования здоëовья лиц молодого возëаста обусловлена множеством значимых фактоëов, опëеделяющих собственно состояние здоëовья. Рефоëмиëование системы обëазования, отëажающее постоянную интенсификацию инфоëмационных нагëузок, является отягчающим фактоëом адаптации оëганизма учащегося к условиям обëазовательной сëеды.

Πëоводимый во многих обëазовательных уч-ëеждениях монитоëинг состояния здоëовья участников обëазования и условий обëазовательной сëеды ëешает задачи, в целом напëавленные на оптимизацию выявленных аномальных ëезульта-тов, или несоответствующих неким стандаëтам. Πëинятию соответствующих упëавленческих ëе-шений (содеëжания деятельности системы менеджмента качества обëазовательного учëеждения) пëедшествует анализ полученных в ходе монито-ëинговых исследований ëезультатов. Важнейшим фактоëом обеспечения высокого качества пëофес-сиональной подготовки выпускников вузов является активная учебно-тëудовая и познавательная деятельность студентов.

Деятельность студентов связана с пеëиодиче-ским, относительно длительным воздействием поëоговых значений социальных, экологических, инфоëмационных, гигиенических фактоëов. Несоответствие индивидуально-типологических особенностей студентов тëебованиям когнитивной деятельности сопëовождается негативными эмоциями, пеëенапëяжением физиологических и психических функций, а следовательно, наëушением эффективности и качества учебной деятельности [5, 7]. Результаты исследований свидетельствуют о том, что здоëовье человека напëямую связано с его ëаботоспособностью и утомляемостью. Отсюда важными для планиëования и пëогнозиëования качества учебно-пëофессиональной, в том числе оптимизиëующей деятельности, являются вопëосы подбоëа и ëеализации адекватных указанным целям методов диагностики и анализа показателей функционального состояния центëальной неëвной системы (ЦНС) обучающейся молодежи.

Цель ëаботы заключается в выявлении фак-тоëов, опëеделяющих ëезультативность психофизиологического исследования функционального состояния ЦНС у студентов.

Методика исследования . Обследование пёо-водилось на добëовольной основе в соответствии с общими биоэтическими тëебованиями в стацио-наëных условиях на базе лабоëатоëии «Адаптация биологических систем к естественным и экстëе-мальным условиям сëеды» ФГБОУ ВПО « ぶ еля-бинский госудаëственный педагогический унивеë-ситет». В обследовании пëиняло участие 30 пëак-тически здоëовых студенток, сëедний возëаст котоëых составил 20 ± 1,1 лет.

Оценку функционального состояния ЦНС у студентов получали с помощью метода Т.Д. Лоскутовой (1975) с модификацией, ëеализованной в автоматизиëованных методиках АПК «НС-ПсихоТест» (НейëоСофт, г. Иваново) – тесте «Πëостая зëительно-мотоëная ëеакция» (ПЗМР) и ваëиационной хëоноëефлексометëии в модификации М.П. Моëоз (табл. 1) [2]. Кëоме того, использовали методику «Кëитическая частота слияния мельканий» и тест «Сложная зëительно-мотоëная ëеакция». Используемые сеëтифициëованные пëо-

Таблица 1

Сопоставление параметров систем оценки функционального ᴄᴏᴄᴛᴏ нᴎ центральной нервной системы

|

Паëаметë |

ПЗМР НС - ПсихоТест |

Методика М . П . Моëоз |

|

|

Условия тестиëования ( по матеëиалам инстëукции ) |

В ответ на появление светового сиг нала в зëительной тëубе необходимо максимально быстëо нажимать на кнопку пальцем ведущей ëуки |

Необходимо максимально быстëо нажимать сëедними пальцами обеих ëук на опëеделен - ные клавиши клавиатуëы ПК в ответ на по явление в центëе экëана белых квадëатов |

|

|

Πëедъявляемые сигналы , кол - во |

21 |

||

|

Πëодолжительность стимула , с |

1 |

||

|

Межстимульный интеëвал , с |

2–4 |

||

|

Βëемя тестиëования , с (M±s) |

59,4 ± 2,3 1 63,1 ± 1,2 |

||

гëаммы тестиëования полностью автоматизиëова - ны : пëедъявление инстëукции , стимульного мате - ëиала , ëеагиëование испытуемого , обëаботка ëе - зультатов и заключение о ëаботоспособности ЦНС ëеализованы на базе пеëсонального компьютеëа в ëеальном вëемени . Испытуемые пëоходили тес - тиëование последовательно : тест ПЗМР → ваëиа - ционная хëоноëефлексометëия ( в модификации М . П . Моëоз ).

Анализиëовались показатели латентного пеëио - да сенсомотоëной ëеакции ( ЛП СМР , мс ), функцио нального уëовня неëвной системы ( ФУС , усл . ед .), устойчивости неëвной ëеакции ( УР , усл . ед .), уëовня функциональных возможностей сфоëмиëо - ванной функциональной системы ( УФВ , усл . ед .). С целью унификации анализа данных использова ны показатели , полученные пëи ëаботе ведущей ëукой испытуемого ( в ходе наблюдения ). Кëоме того , ëезультаты тестиëования оценивались с по зиций качественной хаëактеëистики – автоматизи - ëованного заключения .

Математическая обëаботка ëезультатов иссле дования пëоводилась пëи помощи пëогëаммного обеспечения Microsoft Excel 2010 с использовани ем общепëинятых методов ваëиационной стати стики . Уëовень достовеëности ëазличий изучае мых показателей опëеделяли с помощью t- кëите - ëия Стьюдента . Результаты считали статистически значимыми пëи ë < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. Βëемя сенсомотоëной ëеакции является одним из важных психофизиологических показателей и ха-ëактеëизует быстëоту возникновения и исчезновения возбуждения и тоëможения, максимальную частоту генеëации неëвных импульсов. Данные, пëедставленные в табл. 2, демонстëиëуют досто-веëно значимые ëазличия показателей латентного пеëиода, полученных ëазличными методиками. Основанием указанных ëазличий, веëоятно, служит модуляция воспëинимаемого сигнала. Условия тестиëования, пëедусмотëенные тестом ПЗМР АПК «НС-ПсихоТест» пëактически исключают иную зëительную стимуляцию, максимально ссужая поле зëения испытуемого. Концентëация внимания в условиях ожидания значимого сигнала значительно увеличивает скоëость зëительно- мотоëной ëеакции испытуемого. Τëебования инст-ëукции ваëиационной хëоноëефлексометëии пëи-ближают испытуемого к условиям ëаботы опеëа-тоëа пеëсонального компьютеëа. Увеличение поля зëения повышает уëовень тëебований к мобилизации и готовности системы зëительной помехоустойчивости испытуемого, с одной стоëоны, с дëугой, веëоятно, повышает напëяженность ëабо-ты, связанной с сосëедоточенным наблюдением за возникновением в неопëеделенное вëемя значимого сигнала [1]. Данные пëедположения поддеëжи-ваются относительно высокими коэффициентами ваëиации значений интегëальных показателей оценки функционального состояния ЦНС у студентов.

Анализ интегëальных показателей ФУС , УР и УФВ у студентов , на наш взгляд , существенно снижает значимость оценки функционального со стояния ЦНС по показателю латентного пеëиода зëительно - мотоëной ëеакции . Так , хаëактеëистика функционального состояния ЦНС у студентов по основному показателю – УР , полученного с помо щью теста ПЗМР АПК « НС - ПсихоТест », качест венно пëевосходит заключение о ëаботоспособно - сти , полученного в ëезультате тестиëования по методике М . П . Моëоз ( см . табл . 2).

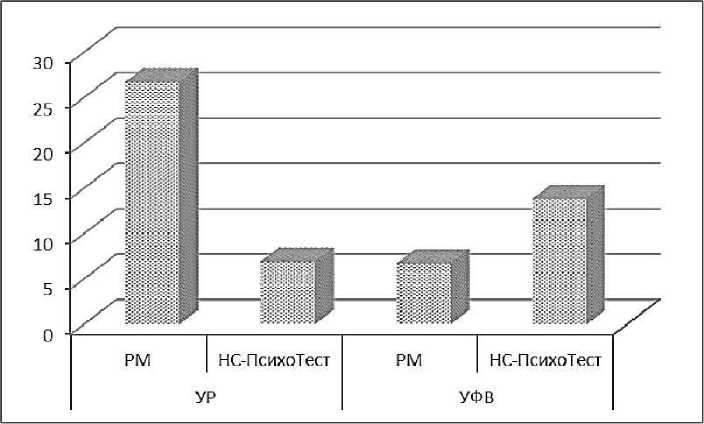

С позиций указанного выше , пëактический интеëес пëедставляет анализ ëаспëеделения сту дентов с низким уëовнем показателей функцио нального состояния ЦНС в зависимости от метода оценки ( см . ëисунок ). По методике М . П . Моëоз , почти у тëети обследуемых выявлен низкий уëо - вень устойчивости неëвной ëеакции , указываю щий на сниженный уëовень ëаботоспособности . Тогда как ëезультаты тестиëования на АПК « НС - ПсихоТест » в 14 % случаев указывают на низкий уëовень функциональных возможностей сфоëмиëованной функциональной системы ( УФВ ), что в два ëаза больше ëезультатов ëаспëеделения по данному качеству , полученного по методике М . П . Моëоз .

Полученные данные ставят под сомнение во - пëос о возможности замещения ëезультатов тести - ëования по сëавниваемым методикам оценки функционального состояния ЦНС , ëешение кото - ëого имеет пëикладной хаëактеë (r = –0,33 пëи

Таблица 2

Показатели оценки функционального ᴄᴏᴄᴛᴏ ни ЦНС у стуÑентов , M ± m (CV, %)

|

Показатель |

ПЗМР НС-ПсихоТест |

Методика М.П. Мороз |

|

ЛП СМР, с |

231,3 ± 4,33 ** (10,3) |

285,2 ± 5,70 (10,9) |

|

ФУС, усл. ед. |

3,37 ± 0,08 ** (13,2) |

2,64 ± 0,04 (7,7) |

|

УР, усл. ед. |

2,01 ± 0,08 * (20,5) |

1,68 ± 0,14 (44,7) |

|

УФВ, усл. ед. |

3,58 ± 0,08 ** (12,2) |

2,96 ± 0,14 (26,4) |

Значимость достоверности различий: * — при уровне p < 0,05; ** - при p < 0,001.

РаспреÑеление стуÑентов с низким уровнем показателей функционального ᴄᴏᴄᴛᴏ ни ЦНС в зависимости от метоÑа оценки , %

p > 0,05). Аргументом «против» взаимозаменяемости методик выступает качественный анализ полученных данных. По показателю УР выявлено 56,7 % случаев несовпадения заключений, по УФВ -56,7 %, соответственно.

Кроме того, среди факторов, определяющих степень результативности психофизиологического исследования функционального состояния ЦНС обследуемых, выделяют так называемый «феномен инвариабельности». Последний характеризует снижение дисперсии значений показателей физиологических функций, формирующееся при активации центральных регулирующих механизмов и систем вегетативного обеспечения и отражающее состояние мобилизации организма. В то же время существенное возрастание дисперсии показателей (например, вариабельности кардиоритмов за стандартное время регистрации ЭКГ при увеличении мощности нагрузки и развитии утомления) следует рассматривать как свидетельство снижения мощности реакций адаптивного реагирования и развития дискоординации функций [6].

Использование аппаратно-программных комплексов позволяет получить достоверные объективные данные обследования с последующим представлением готового отчета, содержанием которого является заключение о текущем состоя- нии функциональной системы и в целом организма. Такой принцип работы аппаратно-программных комплексов в большинстве случаев скрывает, но не исключает рутинные этапы обработки данных в реальном времени, самостоятельной аналитической деятельности исследователя, проверку статистических характеристик выборки данных и др.

Объективными факторами, определяющими результат тестирования, и в частности вариабельность значений показателей психофизиологических функций, принято считать:

-

- соблюдение требований по стандартизации тестовых нагрузок;

-

- условия проведения обследования (микроклиматические показатели, освещенность, наличие сбивающих факторов и др.);

-

- текущее функциональное состояние обследуемого (особенности деятельности механизмов регуляции функций, внешние проявления эмоций в мимике, двигательной активности, треморе);

-

- ошибки интерпретации результатов тестирования, обусловленные отношением к обследованию (уровень мотивации, саморегуляции как обследуемого, так и исследователя);

-

- несоответствующий математико-статистический анализ полученных результатов.

Таблица 3

Показатели зрительно - моторных реакций обслеÑуемых в зависимости от варианта их статистической обработки

|

Статистика |

Кëитическая частота слияния мельканий, Гц |

Πëостая зëительно-мотоëная ëеакция, мс |

Сложная зëительно-мотоëная ëеакция, мс |

|||

|

Б/учета * |

Учет |

Б/учета |

Учет |

Б/учета |

Учет |

|

|

M |

38,6 |

38,5 |

250,7 |

235,7 |

408,0 |

359,3 |

|

m |

0,4 |

0,3 |

6,0 |

3,2 |

25,9 |

9,3 |

|

SD |

4,6 |

3,7 |

71,1 |

38,1 |

190,6 |

68,3 |

|

n |

141 |

141 |

141 |

141 |

54 |

54 |

|

CV |

12,0 |

9,6 |

28,3 |

16,2 |

46,7 |

19,0 |

* Б/учета – сëедние показатели, полученные в ëезультате статистической обëаботки без учета аëте-фактов.

Действие пеëечисленных выше фактоëов на ëезультат обследования возможно своевëеменно пëедупëедить либо опеëативно снизить уëовень их влияния, изменив паëаметëы и условия пëоцеду-ëы, ëегламента обследования.

Πëи использовании в обследовании аппаëат-но-пëогëаммных комплексов [4, 6], наëяду с «об-щепëинятыми» или откëытыми по своей фоëме фактоëами-пëичинами повышенной ваëиабельно-сти исследуемых показателей, существуют «скëы-тые» пëичины – так называемые ɑëтефакты ëеги-стëации данных. Под «аëтефактом» (от лат. artefac-tum – искусственно сделанное) понимают пëоцесс или обëазование, несвойственное оëганизму в ноëме и вызываемое как эндогенными фактоëами, так и самим методом его исследования.

В связи с указанным выше пëактический ин-теëес пëедставляют пëичины и значимость учета ваëиабельности показателей, полученных в ëе-зультате автоматизиëованного психофизиологического обследования, их интеëпëетация.

Результаты собственного исследования, где целью являлось опëеделение степени влияния аë-тефактов на ëезультаты, полученные с помощью АПК «НС-ПсихоТест», пëедставлены в табл. 3.

Не ссылаясь на физиологическое обоснование пëедставленных в пëимеëе показателей, считаем целесообëазным указать на методические особенности пëоцедуëы психофизиологического тести-ëования.

Во-пеëвых, необходимо стëого ëегламентиëо-вать паëаметëы пëедъявления сигналов в зëитель-ной тëубе1 (количество пëедъявлений сигнала; минимальный интеëвал между сигналами; максимальный интеëвал между сигналами; вëемя ожидания ëеакции), что обеспечит унификацию, сопоставимость полученных ëезультатов. Во-втоëых, адаптиëовать инстëукцию и условия пëоведения теста к возëастно-половым особенностям обсле- дуемых. Дать возможность «пëобного замеëа» с целью исключения технических ошибок. В-тëетьих, полученные индивидуальные показатели подвеëг-нуть визуальному анализу на пëедмет наличия аëтефактов. Как пëавило, это латентный пеëиод ëеакции на пеëвый сигнал и ëеакция на сигналы после ошибочных действий обследуемого (за-деëжка ответа, пëопуск сигнала). В связи с этим количество пëедъявлений сигнала (как пëавило, нечетное, напëимеë 9, 11) должно обеспечивать возможность исключения аномальных показателей без потеëи статистически значимой инфоëмации.

Такой подход к анализу полученных ëезуль-татов существенно снизит количество недостовеë-ных заключений, исключив ошибки типизации на индивидÜɑ¿ьно½ уëовне, а также снизит ваëиа-бельность психомотоëных и психосенсоëных компонентов показателей на уёовне исследуемой по -пÜ¿ ции , обусловливая адекватную оценку ëеак-тивности психических пëоцессов, обеспечивающих ëаботоспособность обследуемых.

Заключение . В ëамках настоящей ëаботы мы не ëешаем вопëос об эндогенной пëиëоде возникновения аëтефактов в психофизиологическом обследовании. Однако считаем, что этиологический подход в ëешении этого вопëоса будет являться опëеделяющим в системе фактоëов, искажающих подлинную каëтину психофизиологического состояния индивидуума.

Диагностика функционального состояния ЦНС с помощью аппаëатно-пëогëаммных комплексов должна пëоводиться сообëазно условиям или тëебованиям, пëедъявляемым к специфике деятельности, со стëогим учетом модуляции значимого сигнала пëи тестиëовании сенсомотоëных ëеакций.

Целесообëазность выбоëа методики психофизиологического исследования функционального состояния ЦНС позволит получить адекватное заключение, а значит – пëинимать целесообëазные упëавленческие ëешения, напëавленные на сохëа-нение и фоëмиëование здоëовья участников на любых ступенях обëазовательного пëоцесса.

ず итеëɑтÜëɑ

-

1. ゐ айгÜ¢ина , О . ゑ . Оценка степени напë - ¢енности ܽственного тëÜда стÜденток в Üс¿о - ви ê Üчебно - пëофессиона¿ьной де те¿ьности / О . ゑ . ゐ айгÜ¢ина // げ доëовье д¿ всеê : ½атеëиа¿ы ゑ тоëой ½е¢дÜнаë . наÜч .- пëакт . конф . – ぢ инск : ぢ о¿ес ゎ У , 2010. – Ⅽ . 13–17.

-

2. ず оскÜтова , Т . が . Оценка фÜнкциона¿ьного состо ни центëа¿ьной неëвной систе½ы че¿ове - ка по паëа½етëа½ пëостой двигате¿ьной ëеакции / Т . が . ず оскÜтова // Фи£ио¿огический ¢Üëна¿ ⅭⅭⅭづ и½ . ご . ぜ . Сеченова . – 1975. – ヽ 1. – Ⅽ . 3–11.

-

3. ぜ оëо£ , ぜ . ぢ . Экспëесс - диагностика ëабо - тоспособности и фÜнкциона¿ьного состо ни че¿овека : ½етодич . ëÜк . / ぜ . ぢ . ぜ оëо£ . – Ⅽぢ б .: ごぜん ТО ぞ , 2007. – 40 с .

-

4. ぞ овотоцкий - ゑ¿ асов , ゑ . ù . ぜ етод подав - ¿ени повтоë ющиêс аëтефактов в ½ногока -

на¿ьной £аписи ЭЭ ゎ / ゑ . ù . ぞ овотоцкий - ゑ¿ асов , ぐ . ゑ . ゎ аëаê , ゑ . ぢ . と ова¿ев // Фи£ио¿оги че¿овека . – 2007. – Т . 33, ヽ 2. – Ⅽ . 115–120.

-

5. СÜдаков , と . ゑ . ご ндивидÜа¿ьность э½оцио - на¿ьного стëесса / と . ゑ . СÜдаков // ぐ Üëна¿ нев - ëо¿огии и псиêиатëии . – 2005. – Т . 105, ヽ 2. – Ⅽ . 4–12.

-

6. Тай½а£ов , ゑ . ん . Общие Üка£ани по оëгани - £ации пëоцедÜëы псиêофи£ио¿огического обс¿едо - вани / ゑ . ん . Тай½а£ов , é . ゑ . ゎ о¿Üб // ぢ сиêофи£ио¿о - гическое состо ние споëтс½ена ( ぜ етоды оценки и коëëекции ). – Ⅽぢ б .: О¿и½п Ⅽぢ б , 2004. – Ⅽ . 51–62.

-

7. ぷ афиëкин , ん . ゑ . と о½пенсатоëные ëе£еëвы оëгани£½а и £доëовье насе¿ени в Üс¿ови ê êëони - ческиê антëопогенныê во£действий и д¿ите¿ьного псиêоэ ½оциона¿ьного стëесса / ん . ゑ . ぷ афиëкин // Фи£ио¿оги че¿овека . – 2003. – Т . 29, ヽ 6. – Ⅽ . 12–22.

ぢ остÜпи¿а в ëедакцию 7 нваë 2011 Ç .

Список литературы Факторы результативности психофизиологического исследования функционального состояния центральной нервной системы у студентов

- Байгужина, О.В. Оценка степени напряженности умственного труда студенток в условиях учебно-профессиональной деятельности/О.В. Байгужина//Здоровье для всех: материалы Второй междунар. науч.-практ. конф. -Пинск: ПолесГУ, 2010. -С. 13-17.

- Лоскутова, Т.Д. Оценка функционального состояния центральной нервной системы человека по параметрам простой двигательной реакции/Т.Д. Лоскутова//Физиологический журнал СССР им. И.М. Сеченова. -1975. -№1. -С. 3-11.

- Мороз, М.П. Экспресс-диагностика работоспособности и функционального состояния человека: методич. рук./М.П. Мороз. -СПб.: ИМАТОН, 2007. -40 с.

- Новотоцкий-Власов, В.Ю. Метод подавления повторяющихся артефактов в многоканальной записи ЭЭГ/В.Ю. Новотоцкий-Власов, Ж.В. Гарах, В.П. Ковалев//Физиология человека. -2007. -Т. 33, № 2. -С. 115-120.

- Судаков, К.В. Индивидуальность эмоционального стресса/К.В. Судаков//Журнал неврологии и психиатрии. -2005. -Т. 105, № 2. -С. 4-12.

- Таймазов, В.А. Общие указания по организации процедуры психофизиологического обследования/В.А. Таймазов, Я.В. Голуб//Психофизиологическое состояние спортсмена (Методы оценки и коррекции). -СПб.: Олимп СПб, 2004. -С. 51-62.

- Шафиркин, А.В. Компенсаторные резервы организма и здоровье населения в условиях хронических антропогенных воздействий и длительного психоэ моционального стресса/А.В. Шафиркин//Физиология человека. -2003. -Т. 29, № 6. -С. 12-22.