Факторы риска суицидального поведения и их преодоление

Автор: Морев Михаил Владимирович

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни

Статья в выпуске: 1 (63), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье дана оценка состояния суицидального поведения в России. Проведён корреляционно-регрессионный анализ факторов суицидального риска. Рассмотрены некоторые психологические особенности людей, находящихся в группе повышенного суицидального риска. Представлены основные результаты анализа отечественного и зарубежного опыта организации системы профилактики самоубийств, предложены направления его распространения в России.

Суицидальное поведение, самоубийство, смертность, факторы риска, профилактика

Короткий адрес: https://sciup.org/147111067

IDR: 147111067 | УДК: 314.424.2

Текст научной статьи Факторы риска суицидального поведения и их преодоление

Суицидальное поведение представляет собой проблему мирового масштаба. По данным ВОЗ, общее количество смертей от суицидов приближается к миллиону в год. Тенденции таковы, что к 2020 году число самоубийств, по всей видимости, возрастёт в полтора раза [3]. По уровню смертности в возрастной группе 15 – 35 лет в Европейском регионе самоубийства занимают второе место после дорожно-транспортных происшествий [11].

В программе Всемирной организации здравоохранения «Здоровье – 21: политика достижения здоровья для всех в Европейском регионе» указывается, что

«снижение числа самоубийств невозможно без пристального внимания к вопросам укрепления и охраны психического здоровья на протяжении всей жизни, в частности, среди находящихся в неблагоприятном социально-экономическом положении групп населения» [7].

Высокая смертность населения от внешних причин, в число которых входят убийства, самоубийства, отравления, травмы, дорожно-транспортные происшествия и другие несчастные случаи, является одной из наиболее острых проблем российского общества. Серьёзные потери в результате их распространения приобрели длительный и устойчивый характер в большинстве регионов России [1, с. 65]. При этом следует отметить, что динамика самоубийств отражает состояние общественного психического здоровья в целом. Репрезентативность данного индикатора обусловлена тем, что к суицидам приводит действие разных факторов (социально-экономических, психологических, медицинских и т. д.) [15, с. 93].

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 12 – 32 – 01287 «Разработка методики оценки эффективности здравоохранения в контексте межведомственного сотрудничества в сфере охраны здоровья населения».

В связи с актуальностью проблемы смертности от самоубийств важным направлением научных исследований является выявление факторов суицидального поведения. Это стало целью исследования, представленного в данной статье. Её достижению способствовало решение следующих задач:

-

1. Анализ динамики суицидального поведения в России за период с 1990 по 2010 гг., сравнение с показателями других стран.

-

2. Оценка влияния самоубийств на формирование структуры, особенностей российской смертности.

-

3. Выявление доминирующих факторов социальной среды, оказывающих воздействие на развитие суицидальных тенденций.

-

4. Анализ зарубежного и отечественного опыта профилактики самоубийств, разработка на его основе рекомендаций по уменьшению суицидов в России.

Оценивая актуальность проблемы самоубийств в Российской Федерации, Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию в стране чрезвычайной [9]. По данным ВОЗ, Россия на протяжении последних лет ежегодно входит в пятёрку стран, имеющих наиболее высокий уровень смертности населения от самоубийств (табл. 1) .

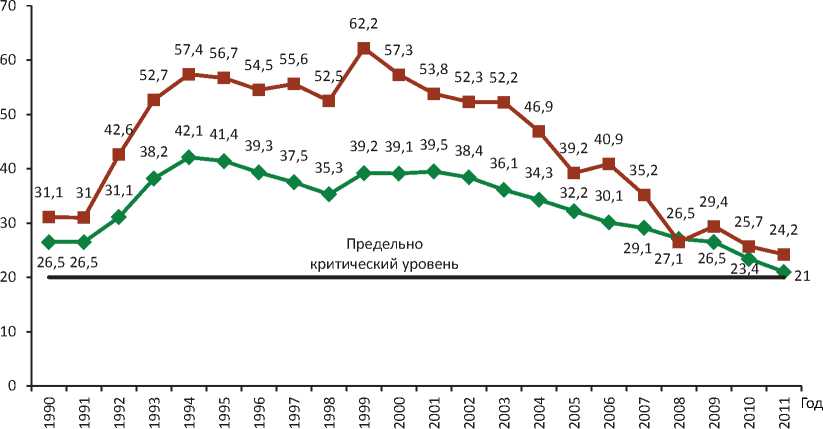

Несмотря на позитивную тенденцию снижения смертности от самоубийств, наблюдающуюся с начала 2000-х гг., среднероссийский показатель с 1990-го года превышает предельно критическое зна- чение, установленное Всемирной организацией здравоохранения (20 случаев на 100 тыс. чел.; рис. 1). Для сравнения: в странах Европейского региона среднее число случаев самоубийств составляет 17,5 на 100 тыс. чел. [11].

В последние годы частота суицидов среди россиян в возрасте от 10 до 14 лет колеблется в пределах от 3 до 4 случаев на 100 тысяч, а среди подростков 15 – 19 лет – 19 – 20 случаев. В мире же средний показатель по этой возрастной категории в 2,7 раза ниже, чем в России [10].

Наиболее суицидально активной возрастной категорией, по данным на 2009 год, являются люди 20 – 39 лет (34 случая на 100 тыс. чел.), в группе от 40 до 59 лет уровень самоубийств составляет 31 случай на 100 тыс. чел., среди людей старше 60 лет – 29 случаев, в возрасте 5 – 19 лет – 9 случаев. Таким образом, суицидальное поведение широко распространено среди лиц трудоспособного возраста, что имеет демографические и экономические последствия, связанные со снижением трудового потенциала населения. На долю молодёжи, к которой, по определению ЮНИСЕФ, относятся люди от 15 до 24 лет [14], приходится 25,4 случая суицидов на 100 тыс. человек.

Внешние причины, в том числе суициды, занимают третье по распространённости место в структуре смертности населения Российской Федерации. При этом в рамках класса «Несчастные случаи, травмы и отравления» от самоубийств погибает максимальное количество человек (табл. 2) .

Таблица 1. Ранжирование стран – лидеров по уровню смертности от самоубийств (число умерших на 100 тыс. чел.; объём выборки – 53 страны)*

|

1990 г. |

1995 г. |

2000 г. |

2005 г. |

2010 г. |

|

1. Венгрия (38,1) |

1. Литва (47,9) |

1. Литва (46,7) |

1. Литва (37,0) |

1. Литва (28,5) |

|

2. Финляндия (29,1) |

2. Россия (41,6) |

2. Россия (37,8) |

2. Россия (29,8) |

2. Казахстан (22,7) |

|

3. Словения (28,0) |

3. Эстония (40,9) |

3. Беларусь (34,2) |

3. Беларусь (29,0) |

3. Россия (21,4) |

|

4. Эстония (27,6) |

4. Латвия (40,7) |

4. Казахстан (32,7) |

4. Казахстан (26,8) |

4. Молдова (18,4) |

|

5. Литва (27,2) |

5. Казахстан (33,3) |

5. Латвия (30,7) |

5. Венгрия (23,2) |

5. Украина (17,9) |

|

*Источник: Европейская база данных ВОЗ «Здоровье для всех» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://data.euro.who.int/ hfadb/shell_ru.html |

||||

Таблица 2. Структура смертности от внешних причин воздействия в Российской Федерации в 2010 г.

|

Причины смертности |

Число случаев |

||

|

умерло чел. |

на 100 тыс. чел. населения |

в % к общему числу случаев смертности от внешних причин |

|

|

Внешние причины, всего |

216867 |

144 |

100 |

|

В том числе: самоубийства |

33480 |

23 |

15,4 |

|

все виды транспортных несчастных случаев |

28558 |

20 |

13,2 |

|

убийства |

18951 |

13 |

8,7 |

|

случайные отравления алкоголем |

19132 |

10 |

8,8 |

* Ранжировано по значению показателя в %.

Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru

Рис. 1. Уровень смертности от самоубийств (число умерших на 100 тыс. чел.)

• Российская Федерация ■ Вологодская область

Вологодская область по уровню суицидальной активности населения занимает 6 место среди субъектов Северо-Запада и 37 место по Российской Федерации. Региональный показатель смертности от самоубийств в среднем превышает окружной с 1990 по 2010 гг. Последний скачок смертности от суицидов в Вологодской области наблюдался в 2009 году, что, скорее всего, было связано с ухудшением социального настроения населения вследствие мирового финансового кризиса. Так, по данным опросов в 2009 году, доля жителей региона, испытывающих негативные эмоции (напряжение, раздражение, страх, тоску), увеличилась впервые за 2001 – 2009 гг. (с 26 до 30%), а удельный вес населения, проявляющего симптомы тревоги или депрессии, в 2009 году возрос по сравнению с 2008 годом с 28 до 31%1.

Таким образом, Российская Федерация является страной, для которой проблема суицидального поведения особенно актуальна. При этом собственно самоубийства представляют лишь «верхушку айсберга». Согласно формуле экспертов ВОЗ, на «n» завершённых самоубийств приходится 10 – 20n парасуицидов, 8n близких и родственников суицидента (которые входят в группу повышенного суицидального риска), 100n людей, помышляющих о самоубийстве или осуществляющих аутодеструктивные действия на подсознательном уровне. Другими словами, на 33480 самоубийств, официально зарегистрированных в Российской Федерации в 2010 году, приходится, по расчётам, 0,4% жителей, пытавшихся покончить жизнь самоубийством, 0,2% населения из числа ближайшего окружения суицидента и 2,4% человек, имеющих внутренний суицидальный дискурс.

В целом же в проблему суицидального поведения может быть включено до 4,2 млн. человек, что составляет 2,9% населения страны.

Самоубийство – форма аутодеструктивного поведения. Его основной причиной является социальная дезинтеграция: снижение эффективности нравственноправовых регуляторов поведения личности; социальная изоляция индивидов, которая ведёт к недостатку поддержки; дефекты нравственно-правовой социализации личности; форсированный рост социальной мобильности, включая процессы массовой миграции; резкое увеличение преступности, в первую очередь организованной, в условиях ослабления рычагов государственного воздействия на общество [2].

Социальная дезинтеграция понимается как процесс и состояние распада общественного целого на части, разъединение элементов, некогда бывших объединёнными, то есть процесс, про- тивоположный социальной интеграции. Наиболее частые формы дезинтеграции – распад или исчезновение общих социальных ценностей, общей социальной организации, институтов, норм и чувства общих интересов. Этим понятием часто обозначается и отступление от норм организации и эффективности, то есть принятого институционального поведения со стороны индивида или со стороны социальных групп и акторов, стремящихся к переменам [5, с. 23].

Социальная дезинтеграция лежит в основе депрессивного состояния, которое является движущим механизмом суицидальных тенденций. На личностном уровне социальная дезинтеграция проявляется в таких чертах психологического портрета, как неуверенность в себе, тревожность, внушаемость, эмоциональная неустойчивость, пессимизм.

На территории Вологодской области, согласно результатам исследования, подобные черты отмечают в себе от 10 до 40% населения (табл. 3) 2 .

При длительном нахождении в состоянии социальной дезинтеграции и отсутствии своевременного вмешательства негативные психологические черты личности могут трансформироваться в особенности поведения, то есть проявиться на «внешнем», видимом уровне. Такое поведение сопровождается различными проявлениями социальной дезадаптации, вплоть до крайней её степени – полной изоляции личности. Оно характеризуется частой сменой настроения, пассивностью

-

2 Мониторинг общественного психического здоровья населения Вологодской области проводится ИСЭРТ РАН с 2001 г. С периодичностью 1 раз в год опрашивается 1500 человек в 10 муниципальных образованиях Вологодской области (Кирилловский, Вожегод-ский, Шекснинский, Грязовецкий, Никольский, Бабаевский, Тарногский, Великоустюгский районы, а также г. Вологда и г. Череповец). Выборка целенаправленная, квотная. Ошибка выборки не превышает 5%. Техническая обработка информации производится в программах SPSS и Excel.

Таблица 3. Доля жителей Вологодской области, которые имеют психологические черты, характерные для социальной дезинтеграции (в % от числа опрошенных)

Как показали результаты исследования, подобные черты отмечаются у 10 – 30% населения Вологодской области (табл. 4) .

По итогам различных исследований практически во всех случаях завершённых самоубийств или их попыток у суи-цидентов были отмечены симптомы депрессивного расстройства. Стоит отметить, что депрессию называют движущим механизмом самоубийства.

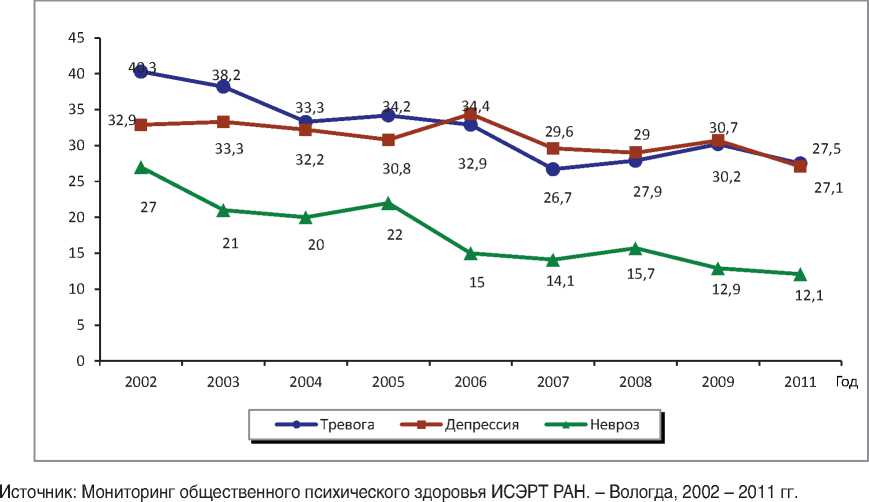

В Вологодской области признаки депрессии проявляет около четверти населения региона (27%), у 12% жителей отмечаются симптомы невроза (рис. 2) . Кроме того, каждый третий житель области испытывает такие негативные эмоции, как страх, тоска, апатия, раздражение. От 20 до 30% жителей социально пассивны, часто попадают в конфликтные ситуации и испытывают проблемы в общении.

В целом, по данным проведённого нами исследования, люди, которым присущи поведение или черты социально дезинтегрированной личности, склонны к проявлению признаков депрессии примерно в 2 раза чаще, чем остальное население.

Наличие значительной доли населения, обладающего характеристиками социальной дезинтеграции, не означает, что все эти люди совершат попытку суицида, однако они составляют группу риска, а увеличение их численности делает проблему суицидального поведения ещё более актуальной. Это вызывает необходимость проведения специальных исследований на данную тему, а также принятия мер по нивелированию факторов риска социальной среды, способствующих превращению человека в жертву суицида.

Для того, чтобы выяснить причины, влияющие на рост числа самоубийств в России, наряду с оценкой влияния социальной дезинтеграции на уровень распространённости симптомов депрессии нами был проведён корреляционно-регрессионный анализ различных факторов социальной среды, связанных с уровнем самоубийств.

Выбор факторов осуществлялся исходя из анализа отечественного и зарубежного опыта исследований суицидального поведения. Расчёты проводились по про-

Таблица 4. Доля жителей Вологодской области, которые проявляют черты поведения, характерные для социальной дезинтеграции (в % от числа опрошенных)

|

Вариант ответа |

2009 г. |

|

Испытываю затруднения при знакомстве с людьми |

29,7 |

|

Часто совершаю поступки, в которых приходится раскаиваться |

27,2 |

|

Не желаю устанавливать новые социальные контакты, расширять круг общения |

24,3 |

|

Мне трудно поддерживать разговор при знакомстве |

22,3 |

|

Мои отношения на работе можно охарактеризовать как конфликтные |

21,9 |

|

Часто попадаю в конфликтные ситуации |

20,1 |

|

Употребляю алкогольные напитки 1 – 2 раза в неделю и чаще |

19,1 |

|

Оцениваю свои семейные взаимоотношения как напряжённые, конфликтные |

19,1 |

|

Неудовлетворён отношениями с супругом (супругой) |

13,1 |

|

Неудовлетворён отношениями с друзьями, ближайшими знакомыми |

9,8 |

|

Источник: Мониторинг общественного психического здоровья населения Вологодской области ИСЭРТ РАН. – Вологда, 2009. |

|

Рис. 2. Динамика распространения симптомов тревоги, депрессии и невроза (в % от числа опрошенных)

странственной выборке (данные субъектов Российской Федерации в 2010 г.), при этом рассматриваемые факторы были разделены на четыре кластера: социально-демографические характеристики территорий, социально-экономические характеристики, состояние системы здравоохранения и образ жизни населения.

Согласно полученным результатам, у указанных факторов наблюдается слабая (r = 0,20 – 0,29) или очень слабая (r < 0,19)

степень связи с уровнем самоубийств (табл. 5) . Это объясняется тем, что суицидальные тенденции не формируются под воздействием только одного из перечисленных факторов, а складываются в комплексе и в течение длительного времени.

Тем не менее ряд показателей находится в умеренной степени зависимости (r = 0,30 – 0,49), что позволяет трактовать их как наиболее значимые факторы распространения самоубийств: наблюдается

Таблица 5. Факторы, оказывающие влияние на уровень смертности населения от самоубийств на территории Российской Федерации

Кроме того, результаты проведённого анализа свидетельствуют о том, что на уровень смертности от самоубийств вли- яет потребление населением алкогольных напитков. Так, уровень суицидов находится в прямой зависимости от доли потребительских расходов на алкоголь и табачную продукцию (r = 0,258), а также от объёмов продаж водки и ликёроводочных изделий (r = 0,426).

Результаты аналогичного исследования, проведённого на территории Вологодской области (выборку составили муниципальные образования региона), показали, что уровень самоубийств связан с такими характеристиками, как численность населения (r = – 0,459), коэффициент разводимости (r = – 0,670), средне- месячная номинальная начисленная заработная плата (r = – 0,500), уровень безработицы (r = 0,436), розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива (r = 0,461), площадь жилищного фонда (r = – 0,465).

Таким образом, полученные в ходе корреляционного анализа данные свидетельствуют о том, что на распространение самоубийств влияет уровень и образ жизни населения. Актуальность и многофакторность проблемы суицидального поведения обусловливает необходимость разработки и внедрения упорядоченной системы профилактики суицидальных тенденций [8, с. 143]. Причём направленность этой системы должна иметь не столько психологический, сколько социальный характер, поскольку именно социальные причины, как продемонстрировали результаты анализа, лежат в основе суицидального поведения.

Анализ зарубежного опыта показал, что страны, принявшие национальные концепции превенции суицидов, имеют более низкие показатели смертности от самоубийств. Исключением является Япония, где проблема суицидального поведения во многом связана с культурно-историческими традициями, поэтому средний уровень самоубийств в ней достаточно высок (за период с 1990 по 2009 г. зафиксировано 20 случаев на 100 тыс. чел.) [16]. В США на протяжении 1999 – 2007 гг. уровень суицидов ежегодно составлял 10 – 11 случаев на 100 тыс. человек3. Данные о государствах Западной Европы представлены в таблице 6 .

Анализ систем профилактики суицидов в США, Японии и ряде стран Западной Европы (Швеция, Финляндия, Норвегия, Шотландия, Великобритания, Германия, Франция) позволил сделать вывод, что в развитых государствах помощь суици-дентам имеет общие черты:

-

1. Активное участие государства в охране психического здоровья и предотвращении самоубийств. Оно заключается в поддержке вневедомственных организаций и служб, в разработке нормативных документов законодательного и рекомендательного характера, финансировании целевых программ.

-

2. Широко развитая сеть вневедомственных учреждений и служб, занимающихся проблемами суицидентов. Это позволяет одновременно охватывать различные аспекты проблемы суицидального поведения (помощь в ситуации острого психологического кризиса, предоставление жилья, посредничество во взаимодействии суицидента со специализированными учреждениями, защита прав и т. д.). Кроме того, развитая сеть служб суицидологического профиля повышает доступность соответствующих услуг для населения.

-

3. Сочетание мер профилактики специализированного и общесоциального характера. Одновременная работа с представителями группы риска и людьми, нуждающимися в психологической поддержке, а также с разными категориями населения (пенсионеры, молодёжь) с целью формирования толерантности к психическим нагрузкам и предотвращения суицидальных тенденций на ранних стадиях развития.

-

4. Повышенное внимание к информации как к наиболее регулируемому фактору предотвращения самоубийств. Имеется в виду два аспекта деятельности: жёсткая цензура всех СМИ на предмет использования сведений о суициде и мерах психического воздействия, а также чёткая система ведения статистической информации о самоубийствах, с тенденцией к детализации социальных параметров по каждому зарегистрированному случаю.

Таблица 6. Уровень смертности населения от самоубийств в государствах, имеющих национальную программу профилактики суицидального поведения (умерших на 100 тыс. чел.)

|

Государство |

1990 г. |

1995 г. |

2000 г. |

2005 г. |

2010 г. |

Среднее за 1990 – 2010 гг. |

|

Великобритания |

7,8 |

7,2 |

7,2 |

6,4 |

6,5 |

7,0 |

|

Нидерланды |

9,3 |

9,2 |

8,9 |

9,0 |

8,8 |

9,0 |

|

Норвегия |

15,1 |

12,2 |

11,9 |

11,3 |

10.8 |

12,3 |

|

Швеция |

15,9 |

14,2 |

11,6 |

12,4 |

11,1 |

13,0 |

|

Франция |

19,0 |

18,7 |

16,8 |

15,9 |

15,2 (2009 г.) |

17,1 |

|

Финляндия |

29,1 |

26,1 |

21,5 |

17,6 |

16,8 |

22,2 |

|

Для сравнения: Украина |

20,5 |

28,1 |

28,2 |

20,8 |

17,9 |

23,1 |

|

Казахстан |

22,9 |

33,3 |

32,7 |

26,8 |

22,7 |

27,7 |

|

Республика Беларусь |

21,3 |

32,3 |

34,2 |

29,0 |

25,8 (2009 г.) |

28,5 |

|

Российская Федерация |

27,0 |

41,6 |

37,8 |

29,8 |

21,4 |

31,5 |

|

* Ранжировано по среднему уровню смертности населения от самоубийств за период 1990 – 2009 гг. Источник: Европейская база данных ВОЗ «Здоровье для всех» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://data.euro.who.int/ hfadb/shell_ru.html |

||||||

На наш взгляд, именно эти общие для зарубежных государств меры позволяют им эффективно решать проблему смертности населения от самоубийств и, следовательно, от неестественных причин в целом. Развитую сеть ведомственных и общественных организаций, занимающихся данной проблемой, можно создать благодаря координации усилий при помощи государства или специально организованной суицидологической службы федерального значения.

Для России разработка национальной концепции профилактики суицидального поведения особенно актуальна в связи с повышенным уровнем смертности населения от самоубийств и вызванных этим существенных социально-экономических и демографических потерь. Однако на национальном уровне система профилактики суицидов в России отсутствует, а инициативы отдельных регионов в виде разработки соответствующих концепций носят локальный характер. Как отмечает Б. Положий: «В целом для России, учитывая ситуацию, требуется государственная программа профилактики.

Это должна быть комплексная программа, которую следует курировать на самых высоких уровнях власти. Только тогда она будет реально выполняться. Она предполагает участие не только медиков и психиатров, но и педагогических организаций, разнообразных социальных служб, Минобороны и Министерства внутренних дел, а также участие здравоохранения в самом широком смысле слова» [4].

В Вологодской области в 2011 году была принята ведомственная целевая программа «Психическое здоровье населения региона, развитие психиатрической помощи населению на 2011 – 2013 годы» [13]. На её реализацию правительством области выделено 12 млн. 650 тыс. рублей. Аналогичный проект находился на рассмотрении в 2006 году, однако он не был поддержан из-за высоких затрат (для его реализации требовалось 150 млн. руб.).

Следует отметить, что ни в списке запланированных мероприятий, ни в стратегических целях данного документа проблема суицидального поведе- ния не нашла своего отражения. В рамках Программы модернизации здравоохранения планируется совершенствование форм и методов помощи больным алкоголизмом, наркоманией и психическими расстройствами, однако категория суици-дентов также не отмечена среди приоритетных [12].

Таким образом, проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что факторы суицидального поведения носят социальный характер (уровень развития системы здравоохранения, степень материального благополучия населения, характер потребления алкогольных напитков, состояние миграции). Повышенная актуальность данных проблем в Российской Федерации обусловливает высокий уровень смертности населения от самоубийств в сравнении со странами Западной Европы и США. Однако, несмотря на это, в России отсутствует национальная стратегия предотвращения суицидов, что препятствует снижению смертности от данной причины.

Анализ зарубежного опыта организации системы профилактики суицидального поведения показал, что значительную роль в предупреждении самоубийств играет государство, которое инициирует разработку соответствующих целевых программ, активно способствует развитию материально-технической базы учреждений социальной сферы, регулирует нормативно-правовые отношения в данной области. Аналогичную позицию должны занимать органы государственной власти и в России.