Факторы риска тромбогенных осложнений у больных раком молочной железы

Автор: Иваненко Ирина Львовна, Гладилин Геннадий Павлович, Веретенников Сергей Иванович, Якубенко Валерий Владиславович, Челнокова Наталья Олеговна, Вакелова Наталья Сергеевна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Клиническая лабораторная диагностика

Статья в выпуске: 4 т.6, 2010 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ результатов исследования свертывающей системы крови у больных раком молочной железы. С использованием комплекса методов исследования тромбоцитарно-сосудистого и плазменного звеньев системы гемостаза выделены факторы риска развития тромбогенных осложнений. Показана необходимость выявления нарушения сопряженности в работе свертывающей и противосвертывающей систем крови на дооперационном этапе с целью целенаправленного проведения профилактических мероприятий

Рак молочной железы, тромбогенные осложнения, факторы риска

Короткий адрес: https://sciup.org/14917181

IDR: 14917181

Текст научной статьи Факторы риска тромбогенных осложнений у больных раком молочной железы

-

1В ведение. Рак молочной железы – одна из наиболее агрессивных опухолей, характеризующаяся большой склонностью к метастазированию и высоким риском тромбогенных осложнений [1, 2]. Важная роль в развитии и течении злокачественного процесса принадлежит нарушению функции системы гемостаза [3, 4]. С целью выделения групп больных с высоким ри-

- Ответственный автор – Иваненко Ирина Львовна.

410012, г. Саратов, ул. Б.Казачья, 112.

ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, кафедра клинической лабораторной диагностики ФПК и ППС. Тел.:66-98-16.

ском гемокоагуляционных осложнений проведен сравнительный анализ показателей сосудисто-тромбоцитарного и плазменного звеньев системы гемостаза у 353 больных раком молочной железы в возрасте от 20 до 73 лет и у 114 женщин без онкологической патологии аналогичного возраста. Определена зависимость показателей различных звеньев системы гемостаза от возраста, стадии заболевания, этапа противоопухолевой терапии и наличия сопутствующей патологии в до- и послеоперационный периоды.

Методы. О состоянии сосудисто-тромбоцитарного звена системы гемостаза судили по агрегационной активности тромбоцитов, среднему объему тромбоцитов, результатам пробы Дьюка и манжеточной пробы по И.А. Ойвину и С.И. Чекалиной (1964) в модификации Г.П. Гладилина (1994). Манжеточная проба считается положительной, если через 10-15 мин после создания локальной ишемии происходит повышение антикоагулянтной активности (АТ-III) плазмы крови и замедление агрегационной активности тромбоцитов на 25-30% и более, а активность фибринолиза увеличивается более чем на 30-40%. Пациенты с положительными результатами манжеточной пробы не подвержены риску тромбогенных осложнений. Развитие тромботических осложнений у пациентов с сомнительными результатами пробы, т.е. при нарастании активности антикоагулянтов и фибринолиза и снижении агрегационной активности тромбоцитов на 15-30%, возможно при дополнительном воздействии на организм стрессовых факторов. При усилении активности антикоагулянтов и фибринолиза менее чем на 15-20% и незначительном замедлении агрегации тромбоцитов результаты манжеточной пробы считаются отрицательными, а пациентов с такими показателями относят к тромбоопасным.

Для оценки состояния плазменного звена системы гемостаза определяли: протромбиновое время, активированное частичное тромбопластиновое время, тромбиновое время, активность фибринолиза, содержание в плазме крови фибриногена и растворимых фибринмономерных комплексов [5].

Результаты. У больных раком молочной железы активность показателей всех звеньев системы гемостаза повышалась с увеличением возраста. Об этом свидетельствовали увеличение среднего объема кровяных пластинок, усиление агрегационной активности тромбоцитов и укорочение времени кровотечения в пробе Дьюка у женщин в возрасте от 45 до 59 лет и от 60 лет и старше по сравнению с группой сравнения. У больных в возрасте от 20 до 44 лет отмечалась незначительная активация факторов внешнего пути образования протромбиназы и конечного этапа свертывания крови, а у пациентов в возрасте от 45 лет и старше изменения коснулись всех изучаемых показателей плазменного звена системы гемостаза (табл. 1).

Манжеточная проба у женщин в возрасте от 20 до 44 лет характеризовалась положительными результатами, а у больных старших возрастных групп результаты манжеточной пробы относились к сомнительным.

У больных со II и III стадиями патологического процесса наблюдалось увеличение среднего объема кровяных пластинок, усиление их агрегационной активности и укорочение времени кровотечения в пробе Дьюка. Помимо повышения активности тромбоцитарного звена системы гемостаза выявлялось и усиление активности плазменных факторов внешнего, внутреннего путей образования протромбиназы и конечного этапа свертывания крови по сравнению с группой сравнения.

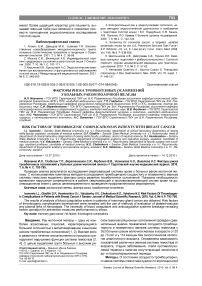

Результаты манжеточной пробы у этой категории больных носили отрицательный характер, и наиболее выраженными они были у больных с III стадией рака молочной железы: усиление активности фибринолиза произошло всего на 16% (рис. 1), а АТ-III – на 20%.

Таблица 1

Показатели функционального состояния плазменного звена системы гемостаза у женщин группы сравнения и у больных раком молочной железы в зависимости от возраста (M±m)

|

Показатель |

Возрастные группы |

|||||

|

I – 20-44 года |

II – 45-59 лет |

III – 60 лет и старше |

||||

|

К |

И |

К |

И |

К |

И |

|

|

ПВ, сек |

17,8±0,08 |

16,0±1,48* |

17,1±1,12 |

15,5±1,67* |

18,4±2,22 |

16,7±2,48* |

|

АЧТВ, сек |

29,3±0,18 |

27,3±1,41 |

28,1±1,44 |

24,8±1,45* |

33,2±1,33 |

28,0±1,92* |

|

ТВ, сек |

16,3±0,97 |

16,2±1,08 |

16,0±0,77 |

14,7±0,26* |

17,2±0,68 |

15,7±2,28* |

|

Фибриноген,г/л |

2,5±0,13 |

3,8±0,21* |

2,8±0,17 |

4,3±0,23* |

4,0±2,12 |

4,5±0,28* |

|

РФМК, х10-2 г/л |

0,1±0,18 |

2,5±0,01* |

0,2±0,02 |

4,2±0,02* |

1,2±0,01 |

3,7±0,03* |

|

Активность АТ-III, % |

103,8±3,44 |

94,7±2,35* |

108,6±1,53 |

90,8±1,42* |

97,9±5,33 |

85,9±3,29* |

|

Активность фибринолиза, мин |

8,4±0,66 |

8,0±0,72 |

8,8±0,76 |

10,6±0,78* |

9,2±3,56 |

11,9±1,82* |

П р и м еч а н и е : * - p<0,05 – достоверность по отношению к данным группы сравнения; К – группа сравнения, И – исследуемая группа.

Таблица 2

Показатели функционального состояния тромбоцитарного звена системы гемостаза в зависимости от этапа противоопухолевой терапии (M±m)

|

Показатель |

Группа сравнения (n=114) |

Исследуемая группа |

||

|

I этаплечения (n=128) |

II этаплечения (n=128) |

III этаплечения (n=97) |

||

|

Количество тромбоцитов, х10-9/л |

264,6±4,98 |

248,9±4,68 |

210,5±5,08* |

165,0±4,49* |

|

Средний объем тромбоцитов – MPV, мкм3 |

8,0±0,12 |

8,3±0,12 |

8,7±0,1* |

9,5±0,11* |

|

Агрегация тромбоцитов с АДФ, сек |

34,3±0,21 |

32,8±0,25* |

31,1±0,25* |

30,9±0,26* |

|

Агрегация тромбоцитов с ристомицином, сек |

13,7±0,18 |

13,1±0,21 |

12,3±0,2* |

11,7±0,19* |

|

Время кровотечения по Дьюку, мин |

4,4±0,14 |

3,7±0,07* |

2,4±0,1* |

2,6±0,09* |

П р и м еч а н и е : *– p<0,05 – достоверность по отношению к данным группы сравнения.

Рис. 1. Изменение активности фибринолиза при проведении манжеточной пробы в зависимости от стадии рака молочной железы

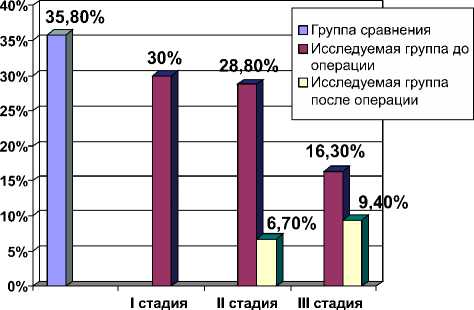

Рис. 2. Изменение резервной возможности сосудистой стенки при проведении манжеточной пробы у больных раком молочной железы с сопутствующей варикозной болезнью

Изменения в активности сосудисто-тромбоцитарного и плазменного звеньев системы гемостаза носили зависимый характер от этапа противоопухолевого лечения больных раком молочной железы. У больных, ранее не получавших химиолучевой терапии, существенных изменений в системе гемостаза не обнаружено. Курсы консервативной противоопухолевой терапии (II и III этапы лечения) вызывали значительное увеличение среднего объема тромбоцитов, повышение их агрегационной активности и укорочение времени кровотечения по сравнению с группой сравнения (табл. 2).

Консервативное противоопухолевое лечение оказывало активирующее влияние на плазменные факторы системы гемокоагуляции, и наиболее выраженные изменения установлены у женщин, поступивших на III этап противоопухолевого лечения. В этой группе повышение коагуляционного потенциала сопровождалось значительным угнетением фибринолитической активности плазмы крови.

У больных, поступивших на II этап лечения, результаты манжеточной пробы относились к сомнительным. У больных, получавших комплексную полихимиотерапию (III этап лечения), резервная возможность сосудистой стенки была резко подавлена, что указывало на высокий риск внутрисосудистого тромбообразования у данной категории больных. У больных раком молочной железы без сопутствующей патологии, с фибромиомой матки и с заболеваниями щитовидной железы, изменения показателей активности различных звеньев системы гемостаза были незначительными. У онкологических больных с таки- ми сопутствующими заболеваниями, как гипертоническая болезнь, варикозная болезнь и атеросклероз сосудов, выявлены выраженные отклонения во всех изучаемых показателях активности сосудисто-тромбоцитарного и плазменного звеньев системы гемостаза по отношению к показателям группы сравнения. Обнаружены увеличение среднего объема тромбоцитов, значительное усиление их агрегационной активности и укорочение времени кровотечения. У больных данных категорий отмечали повышение коагуляционного потенциала, которое сопровождалось угнетением фибринолитической и антитромбиновой активности плазмы крови. У женщин с атеросклерозом сосудов и гипертонической болезнью результаты манжеточной пробы были сомнительными, а пациентки с варикозной болезнью имели отрицательные результаты манжеточной пробы (рис. 2).

Хирургическое вмешательство оказывало выраженное влияние на функциональное состояние всех звеньев системы гемостаза в исследуемых группах. После операции наиболее выраженные и длительные изменения показателей морфофункциональной активности тромбоцитов обнаружены в группах больных 45-59 лет и 60 лет и старше, со II и III стадиями рака, ранее получавших химиолучевую терапию, имеющих варикозную, гипертоническую болезнь и атеросклероз. У этой группы больных обнаружена высокая гемокоагуляционная активность и отрицательные результаты манжеточной пробы.

Обсуждение. Наиболее опасным пусковым механизмом для проявления тромбогенных осложнений является операционное вмешательство. Дополнительными факторами риска служат возраст старше 44 лет, II и III стадии злокачественного процесса, консервативное противоопухолевое лечение и наличие сопутствующих заболеваний: гипертоническая болезнь, варикозная болезнь и атеросклероз сосудов. По нашему мнению, при наличии данных факторов риска следует отходить от стандартных схем обследования. Сочетание повышенной активности тромбоцитарного звена системы гемостаза и активации плазменных факторов свертывания крови определяет необходимость исследования активности фибринолиза и резервной возможности сосудистой стенки.

Заключение. Таким образом, нарушение сопряженности в работе различных звеньев и механизмов системы гемостаза, обнаруженное нами у обследуемых больных, свидетельствует о высоком риске развития гемокоагуляционных осложнений и требует проведения в предоперационный период направленных профилактических мероприятий .

Список литературы Факторы риска тромбогенных осложнений у больных раком молочной железы

- Витковский Ю.А., Кузник Б.И., Солпов А.В. Взаимодействие лейкоцитов и тромбоцитов с эндотелием и ДВС-синдромом//Тромбоз, гемостаз и реология. 2006. № 1. С. 15-28.

- Boccaccio С, Medico Е. Cancer and blood coagulation//Cell. Mol. Life Sci. 2006. № 63 (9). P. 1024-1027.

- Activation of the coagulation system in cancerogenesis and metastasation/W.Z. Xie, M. Leibl, M.R. Clark [et al.]//Biomed. Pharmacother. 2005. 59 (3). P. 70-75.

- Microvesicles derived from activates platelets induce metastasis and lung cancer/A. Janowska-Wieczorek, M. Wysoczynski, J. Kijowski [et al.]//Int. J. Cancer. 2005.113(5). P. 752-760.

- Державец Л.А., Прохорова В.И. Диагностика нарушений гемостаза у онкологических больных//Международный конгресс «Тромбоз, гемостаз, патология сосудов»: сб. СПб., 2004. 78 с.