Факторы смертности трудоспособного населения в период реформ

Автор: Корнешов Алексей Александрович

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демография

Статья в выпуске: 1 (47), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются тенденции в области морали для России, стран «новой» и «старой» Европы за последние два с половиной десятилетия. Он обеспечивает сравнительный анализ влияния кризисных факторов на тенденции смертности в основных группах трудоспособного населения: молодежи, людей среднего и старшего возраста.

Короткий адрес: https://sciup.org/14347741

IDR: 14347741

Текст научной статьи Факторы смертности трудоспособного населения в период реформ

Фонторы смертности трудоспособного населения В период реформ

З а последние два десятилетия опубликованы десятки работ отечественных и зарубежных авторов, касающиеся вопросов здоровья и смертности российского населения [1–15]. Высказаны многочисленные гипотезы относительно факторов, определяющих ситуацию и прогнозы в России.

Подходы к анализу факторной детерминации здоровья и смертности можно рассматривать на двух уровнях. Макроуровень предполагает сравнительный анализ ситуации в нашей стране и государствах, которые, с одной стороны, не переживали коренного переустройства социально-политической системы, с другой – прошли эти преобразования, но в иных специфических условиях. Микроуровень исследований предполагает анализ поведенческих характеристик населения в разных социодемографических группах.

Настоящее исследование посвящено сравнительному анализу уровней и тенденций смертности в странах, различающихся по уровню соци- ально-экономического развития, что позволяет комплексно оценить суммарный вклад факторов, определяющих здоровье населения. Тенденции смертности в основных группах трудоспособного населения в России рассматриваются на фоне европейских стран. При этом среди государств Евросоюза выделена группа стран так называемой «старой Европы», т.е. наиболее развитых в социально-экономическом отношении стран этого объединения, и группа стран «новой Европы», объединивших государства Центральной и Восточной Европы, а также прибалтийские республики бывшего СССР, которые в 1990-х годах, пережив кризис социально-экономической трансформации, вступили на путь ускоренного развития, опираясь на помощь «старых» членов ЕС.

Анализ динамики смертности будет охватывать несколько этапов: предреформенные годы 1980–1984 гг., период социально-экономического реформирования 1985–2001 гг., период социально-экономической стабилизации 2002–2005 гг. Эта периодиза- ция исходит из особенностей российской истории и диктуется задачами исследования. Сравнительный анализ трендов завершим серединой текущего десятилетия, когда исчерпала себя долгосрочная негативная динамика в России.

Население трудоспособного возраста представляет группу риска в России как в отношении тенденций смертности (рост на фоне европейского сокращения), так и в отношении уровней, определяющих значительную часть российского отставания по продолжительности жизни населения.

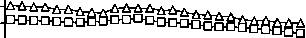

В целом за период с 1980 по 2005 г., т.е. за 2,5 десятилетия смертность молодежи 15–29 лет в России выросла в 1,3 раза у мужчин и в 1,4 у женщин, при этом в странах «старой Европы» показатели сократились в 1,6–1,7 раза, в государствах «новой Европы» в 1,5–1,7 раза соответственно.

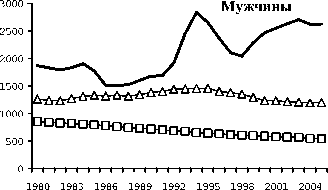

Мы привыкли к колоссальным темпам роста смертности в России, поэтому рост на 25–40% нам представляется не столь угрожающим. Вместе с тем надо отдавать отчет в том, что на фоне увеличения роста смертности в России европейские страны значительно улучшили ситуацию. Кроме того, накануне реформ Россия уже имела очень существенное отставание от европейских стран, которое в результате разнонаправленных тенденций только увеличилось. Так, в начале 1980-х годов показатели смертности российской молодежи были в 2,8–1,8 раза выше, чем в западноевропейских странах, а к середине текущего десятилетия разрыв вырос до 5,6–4,3 раз. Что касается стран Центральной и Восточной Европы, а также бывших прибалтийских республик СССР, то и в сравнении с ними смертность молодежи в России накануне реформ была выше в 2,0 раза у мужчин и в 1,4 – у женщин, а к середине текущего десятилетия отрыв увеличился до 3,9 и 3,4 раза соответственно (рис. 1).

Сказанное отнюдь не означает, что на протяжении всего рассматриваемого периода ситуация в России равномерно ухудшалась на фоне столь же равномерного улучшения ее в Европе. В странах Центральной и Восточной Европы в 1989–1992 г. у мужчин отме-

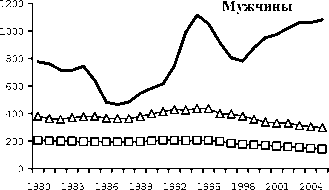

Мужчины

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004

^^^“ Россия

—□— п Старые члены ЕС п

—Д— "' Новые члены ЕС "

Рис. 1. Динамика смертности трудоспособного населения в возрасте 15–29 лет (на 100 тыс. лиц соответствующего возраста и пола) в 1980–2005 гг.

чался некоторый подъем смертности, перешедший в стабилизацию (с 130,1 в 1988 г. до 145–146 в 1989–1992 гг. на 100 тыс. лиц 15–29 лет), у женщин в тот же период вслед за незначительными подъемом (с 50,3 до 52,2 на 100 тыс. в 1988–1989 гг.) сокращение смертности продолжилось.

Локальный негативный тренд, во времени совпавший с активной фазой социально-политического и экономического реформирования в «новой Европе», обычно ассоциируют именно с последствиями проводимых реформ. Вместе с тем практически не исследованным остается тот факт, что и в странах Западной Европы в период 1985–1992 гг. отмечался подъем смертности среди молодежи, у мужчин более выраженный (с 103,1 в 1985 г. до 114,3 в 1991 г.), у женщин проявившейся в стабилизации (37–38 на 100 тыс. в 1985–1993 гг.).

Никаких событий, сопоставимых с коренными преобразованиями в Восточной Европе, в старых членах ЕС в этот период не происходило (не считая объединения Германии), тем не менее реакция смертности была аналогичной. Представляется, что единственным серьезным процессом, который мог вызвать такие последствия, была достаточно массовая миграция в период реформ в поисках лучшей жизни из стран Центральной и Восточной Европы. Если наша гипотеза верна, то отмеченный эффект должен быть максимально выражен именно среди молодежи, как в наиболее миграционно подвижной группе.

Итак, в восточноевропейских странах социально-политические реформы сопровождались лишь незначительным торможением позитивных тенденций, и то преимущественно у мужчин, после чего сокращение смерт- ности продолжилось. В России активная фаза реформ проявилась в существенном росте смертности, наиболее выраженном в первой половине 1990-х годов. Несмотря на то, что данному периоду российской истории и оценке его демографических последствий посвящено множество публикаций отечественных и зарубежных авторов, исследователи расходятся во мнении, в какой мере отмеченный рост обусловлен собственно кризисом, а какая часть его представляет собой смерти, отложенные антиалкогольной кампанией [1, 5, 7, 12, 15].

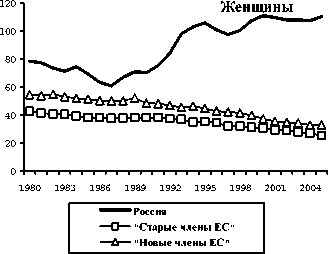

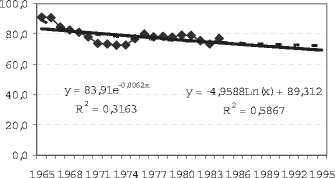

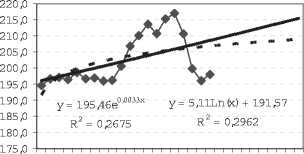

По нашему мнению, проблемой большинства подходов является то, что отсчет роста смертности в период реформ ведется с конца 1980-х или начала 1990-х годов, тогда как в этот период все еще ощущались последствия антиалкогольной кампании, принципиально изменивший тренд смертности во второй половине 1980-х – первой половине 1990-х годов. Так, если в начале 1980-х годов превышение смертности российских мужчин 15–29 лет составляло 2,8–2,0 раза в сравнении со странами «старой» и «новой» Европы соответственно, то к концу 1980-х годов на фоне эффекта антиалкогольной кампании оно уменьшилось до 2,2–1,7 раза соответственно. У женщин прослеживались аналогичные эффекты: превышение в 1,8–1,4 раза сократилось до 1,6–1,2 раза. Таким образом, рост смертности в первой половине 1990-х годов необходимо сравнивать не с реальными уровнями смертности в 1989—1991 г., а с теми, которые могли бы сложиться, если бы не было антиалкогольной кампании. Для этого необходимо смоделировать вероятные уровни смертности исходя из долгосрочных трендов советского периода (рис. 2).

♦ мужчины

^^^^^“ экспоненциальный тренд ■ ■ ■ логарифмический тренд

Рис. 2. Динамика смертности российской молодежи 15–29 лет в 1965–1984 гг. и экстраполяционный прогноз до 1995 г.

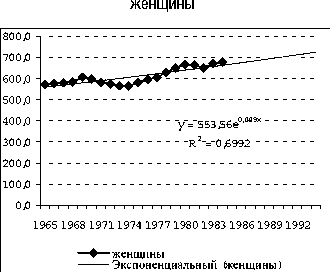

♦ женщины

^^^^^“ экспоненциальный тренд

■ ■ ■ логарифмический тренд

Динамика смертности молодых мужчин в России и в дореформенный период характеризовалась довольно заметным ростом, так с 1965 по 1984 г., т.е. за два советских десятилетия показатели выросли почти на 20%. В течение этого периода можно выделить три этапа: с 1965 по 1973 г. – этап стабилизации, 1973–1981 гг. – этап роста, 1981–1984 гг. – этап локального сокращения. Таким образом, реально 20%-ный прирост смертности произошел в течение 8-летнего периода. Если основываться на тренде советского периода, то к середине 1990-х годов при сохранении имевшихся условий, т.е. независимо от социально-экономического кризиса, смертность молодых мужчин в России выросла бы. Прогноз на основе экспоненциального тренда, который опирается главным образом на этап роста, означает, что уровень смертности 15–29-летних мужчин мог бы составить к середине 1990-х годов 370,0 на 100 тыс. Прогноз на основе тренда, который учитывает локальное снижение смертности в первой половине 1980-х годов, означает, что показатель мог бы составить 313,2. Таким образом, модельные уровни смертности в 1995 г. молодых мужчин оказались на 29,3–9,6% меньше, чем фактически есть.

Что касается молодых женщин, то в советское 20-летие их смертность сокращалась, в целом за период 1965–1980 гг. на 18%. Так же, как у мужчин, тренд не был устойчивым, в течение 1976–1981 гг. можно говорить скорее о стабилизации показателя. Экстраполяция тенденций по более оптимистичному сценарию (опираясь на период снижения смертности) прогнозирует к 1995 г. уровень 69,2 на 100 тыс.; вариант прогноза, учитывающий длительные периоды стагнации, означает выход на уровень смертности молодых женщин к 1995 г. 72,3 на 100 тыс. Таким образом, модельные уровни оказываются ниже, чем фактически достигнутые, на 45,8–53,1% в зависимости от сценария. Различия прогнозных значений невелики, существенно меньше, чем для мужчин, что определяется меньшим размахом колебаний вокруг основного тренда. При этом существенно, что в соответствии с обоими сценариями прогноза фактические уровни превышают почти в 1,5 раза модельные, т.е. те, которые могли бы быть при сохранении тенденций советского перио- да. Таким образом, если для молодых мужчин влияние острой фазы кризиса проявилось в ускорении негативных тенденций, сложившихся в советский период, то для молодых женщин роль кризиса означает слом позитивной динамики советского периода и формирование негативного тренда роста смертности.

Ни для мужчин, ни для женщин острая фаза кризиса в России не завершилась серединой 1990-х годов. После небольшого снижения смертности в 1996–1998 гг. последовала возвратная волна, максимум которой в 2000 г. на 7–5% соответственно для мужчин и женщин превысил уровень середины 1990-х годов (рис. 1). Лишь в начале наступившего десятилетия ситуация перешла в стадию стабилизации, а с 2006 г. – снижения смертности.

Описанные закономерности в той или иной мере проявляются во всех группах населения трудоспособного возраста. Поэтому при описании трендов смертности среди 30–44-летних и 45–59-летних остановимся подробно лишь на специфике этих групп, а общих закономерностей коснемся коротко.

На всем интервале трудоспособности группа 30–44-летних в России отличалась:

-

■ самыми неблагоприятными показателями в предреформенный период (отрыв от европейских стран в 1980 г. составлял для мужчин 3,8–2,0 раза, для женщин 2,0–1,4 раза в сравнении со странами «старой» и «новой» Европы соответственно);

-

■ самыми неблагоприятными тенденциями за 1980–2005 гг. (смертность российских мужчин выросла в 1,4 раза, тогда как в странах «старой Европы» показатели сократились в 1,4–1,5 раза, в государствах «новой Европы» – в 1,3–1,4 раза);

-

■ наибольшими потерями на европейском фоне в настоящее время (к середине текущего десятилетия превышение смертности для мужчин составляет 7,7–3,6 раза, для женщин 4,4–2,8 раза).

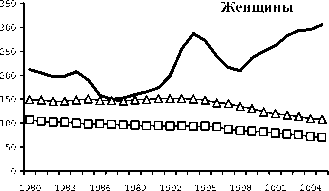

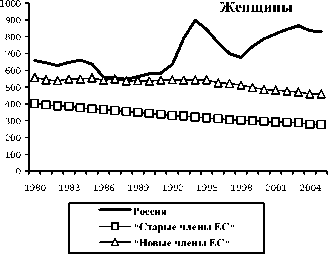

Так же, как и для населения молодых возрастов, ситуация на протяжении более чем двух десятилетий развивалась неравномерно. Что касается стран «старой Европы», то можно констатировать довольно длинный период стагнации смертности у мужчин и сравнительно низкие темпы ее снижения у женщин вплоть до начала 1990-х годов, после чего для мужчин сформировались устойчивые позитивные тенденции, а для женщин темпы сокращения смертности ускорились (рис. 3). Таким образом, в сравнении с молодыми группами населения тенденции для 30–44-летних в развитых странах Европы носили более позитивный характер, что подтверждает нашу гипотезу о вероятном миграционном влиянии на смертность молодых людей Западной Европы в 1980-е годы.

Страны Центральной и Восточной Европы вступили в период реформ на фоне стагнации смертности и у мужчин, и у женщин. Активная фаза реформ сопровождалась некоторым (в 1,2 раза) ростом смертности у мужчин (с 361,7 на 100 тыс. в 1987–1988 гг. до 435,0 на 100 тыс. в 1995 г.), у женщин стагнация начала 1980-х годов сохранилась (на уровне 147–150 на 100 тыс.). Таким образом, можно констатировать, что эффект кризиса проявился только в смертности мужчин, у женщин же сохранилась картина дореформенного периода.

В России реформы сопровождались существенным ростом смертности и для мужчин и для женщин. Для того чтобы корректно оценить истин-

^^^“ Россия

—□— п Старые члены ЕС п

—Д— "'Новые члены ЕС"

^^^“ Россия

—□— п Старые члены ЕС "

—Д— "'Новые члены ЕС"

Рис. 3. Динамика смертности трудоспособного населения в возрасте 30–44 года (на 100 тыс. лиц соответствующего возраста и пола) в 1980–2005 гг.

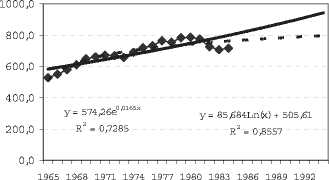

ный рост, обусловленный собственно кризисом, сравним фактические уровни смертности с модельными, т.е. теми, которые могли бы сложиться при сохранении трендов советского периода (рис. 4).

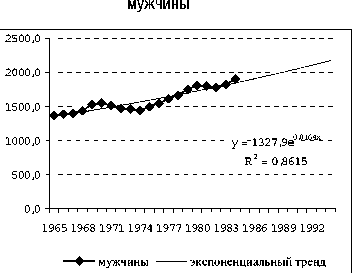

Существенно, что в отличие от молодых групп, в средних возрастах смертность в предреформенный период росла не только у мужчин, но и у женщин. Однако если у мужчин можно констатировать устойчивую негативную динамику с локальным относительно стабильным участком мужчины

1981—1984 гг., то у женщин выделяются три принципиально различных этапа: 1965–1973 гг. – относительной стабилизации показателей, этап 1974– 1980 гг., в течение которого смертность возросла более чем на 11%, и 1981– 1984 гг., в течение которого произошло снижение смертности практически до исходных уровней.

С учетом такой динамики экстраполяция тренда смертности мужчин могла бы привести к 1994 г. к уровню смертности 797,0–942,1 на 100 тыс. в зависимости от учета только долго- женщины

♦ мужчины

- - - логарифмический тренд ^^^^“экспоненциальный тренд

Рис. 4. Динамика смертности российского населения 30–44 года в 1965–1984 гг. и экстраполяционный прогноз до 1994 г.

♦ женщины

■ ■ ■ логарифмический тренд ^^^^^“ экспоненциальный тренд

срочного или еще и локального тренда. Это означает, что фактический уровень смертности российских мужчин 30–44 лет на пике кризиса оказался на 18,5–40,0% выше, чем мог бы быть, если бы сохранились условия, определявшие смертность в советский период. Прогноз модельных уровней женской смертности менее надежен исходя из крайне неустойчивого тренда. Уровни смертности российских женщин 30–44 лет могли бы составить в 1994 г. 209,0–215,8 на 100 тыс., что на 32,8–37,4% ниже фактических показателей середины десятилетия.

Так же, как и для российской молодежи, пик кризиса группой средних возрастов не был перейден в середине 1990-х годов, в конце 1990-х годов наступила вторая волна роста смертности. Причем, в отличие от молодежи, для которой переломным оказался рубеж 2000-х годов, для лиц средних возрастов рост смертности продолжался вплоть до середины текущего десятилетия, и сложившиеся на этом пике уровни оказались близки к значениям середины 1990-х годов (у мужчин в пределах 5% ниже, у женщин в этом же диапазоне выше).

Группа старших трудоспособных возрастов включает население в возрасте 45–59 лет. С точки зрения траектории изменения смертности, ситуация для этой категории населения не имеет принципиальных отличий от молодых и средних групп, но характер отличий от европейских уровней ближе к молодым, чем к средним возрастам. В предреформенный период показатели смертности российских мужчин старших трудоспособных возрастов более чем вдвое превышали уровни стран «старой Европы» и почти в 1,5 раза – «новой Европы». Для женщин превышение составляло

1,6–1,2 раза соответственно. В результате роста смертности в России за два с половиной десятилетия в 1,4–1,3 раза для мужчин и женщин соответственно и сокращения показателей в Европе в 1,6–1,5 раза в развитых странах и в 1,1–1,2 раза в странах Центральной и Восточной Европы, превышение европейских уровней смертности возросло. В середине текущего десятилетия смертность российских мужчин старших трудоспособных возрастов почти в 5 раз превышает показатели «новой Европы» и вдвое – в «новой Европе». Для женщин превышение составляет 3–1,8 раза соответственно.

В развитых странах Европы смертность населения старших трудоспособных возрастов в течение всего рассматриваемого периода устойчиво снижалась без признаков даже локальной стабилизации и тем более роста (рис. 5). Таким образом, подтвердилась гипотеза о вероятном влиянии миграционного фактора на смертность в «старой Европе» в период социальноэкономических реформ в странах – новых членах ЕС. Возрастные группы, в которых роль миграционного фактора минимальна, продемонстрировали устойчивые позитивные тренды, тогда как в молодых группах были отчетливо заметны признаки локального торможения позитивной динамики.

В странах Центральной и Восточной Европы смертность в группе старших трудоспособных возрастов демонстрировала неблагоприятные тенденции и в дореформенный период: у мужчин она росла со скоростью 0,8% в среднем за год, у женщин стагнировала на уровне 535–545 на 100 тыс. В острой фазе кризиса ситуация сохранилась той же, что и в предреформенный период: у мужчин продолжился рост смертности с тем же темпом, у женщин

^^^™ Россия

—□— "'Старые члены ЕС"

—Д— "'Новые члены ЕС"

Рис. 5. Динамика смертности трудоспособного населения в возрасте 45–59 года (на 100 тыс. лиц соответствующего возраста и пола) в 1980–2005 гг.

сохранились относительно стабильные уровни. Лишь с середины 1990-х годов сложилась позитивная динамика. Таким образом, дополнительного негативного влияния на смертность населения старших трудоспособных возрастов проведение реформ в странах Центральной и Восточной Европы не оказало.

В России смертность в период реформ выросла, и это увеличение наслоилось на негативные тренды советского периода. Если бы ситуация и в 1990-е годы развивалась в соответствии с динамикой советского периода (рис. 6), то к середине 1990-х годов показатели смертности мужчин могли бы составить 2171,9 на 100 тыс., женщин 725,1 на 100 тыс., что на 30,423,7% оказалось ниже, чем фактические уровни смертности в 1994 г., т.е. тогда, когда был достигнут максимум смертности в этой возрастной группе.

Не только в молодых и средних, но и в старших трудоспособных возрастах повторная волна роста смертности в конце 1990-х – начале 2000-х годов привела к превышению уровней середины 1990-х, которые справедли- во оценивались, как демографическая катастрофа. К 2003 г. для российского населения 45–59 лет был достигнут абсолютный максимум роста смертности, который на 5–4% соответственно для мужчин и женщин превысил уровень 1994 г.

Подводя итоги анализа смертности в трудоспособных возрастах, можно констатироватьследующее.Население трудоспособного возраста представляет группу риска в России как в отношении тенденций смертности (рост на фоне европейского сокращения), так и в отношении уровней, определяющих значительную часть российского отставания по продолжительности жизни населения.

Накануне реформ ситуация в Рос -сии характеризовалась значительным (в 2,2–3,8 раз для мужчин и 1,6–2 раза для женщин) превышением смертности в сравнении со странами Западной Европы, что характеризовало очевидные различия в уровне и образе жизни населения. Но даже в сравнении со странами Центральной и Восточной Европы смертность российского населения трудоспособных возрастов была

Рис. 6. Динамика смертности российского населения 45–59 лет в 1965–1984 гг. и экстраполяционный прогноз до 1995 г.

заметно выше (в 1,5–2,0 раза для мужчин и 1,2–1,4 раза для женщин). При относительно сопоставимом уровне жизни населения в России и бывших социалистических странах Европы отмеченные отличия можно рассматривать как меру менее здорового образа жизни российского населения.

Не только предреформенные уровни, но и тренды смертности трудоспособного населения в России носили более негативный характер в сравнении со странами Европы. У российских мужчин на всем протяжении трудоспособного возраста смертность в предреформенный период росла, тогда как в странах Центральной и Восточной Европы у молодежи она снижалась, в средних возрастах стагнировала, и только в старших росла. У российских и европейских женщин сходство трендов в предреформенный период отмечалось и в молодых (сокращение), и в средних группах (стагнация), для старших отмечался рост в России и стагнация в Европе. В свою очередь это означает, что более низкие темпы роста уровня жизни в России не способствовали оздоровлению образа жизни населения, что наиболее негативным образом отражалось именно на мужчинах.

Характер социально-экономических реформ, осуществляемых в России и странах «новой Европы» принципиально различным образом отразился в смертности. Во-первых, в Европе женщины оказались наименее пострадавшей группой, для них тренды предреформенного и реформенного периодов практически не изменились, тогда как в России именно женщины пострадали в наибольшей степени. Во-вторых, у европейских мужчин наиболее пострадавшей группой были 30–44-летние, тогда как у молодежи прирост смертности был ниже, а для 45–59-летних дополнительного прироста вообще не было; у российских мужчин весь интервал трудоспособности оказался под ударом практически в равной степени. В-третьих, в странах «новой Европы» демографические последствия реформ «распределились в пространстве» за счет миграции населения с повышенными рисками смерти в Западную Европу; в России последствия «распределились во вре- мени», захватив не только все 1990-е годы, но и первую половину 2000-х, что сказалась на общих масштабах роста смертности и группах риска.