Факторы, влияющие на условия селенопасности рек северо-восточного склона Малого Кавказа (в пределах Азербайджана)

Автор: Мамиева С.А.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 3 (52) т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140219582

IDR: 140219582

Текст статьи Факторы, влияющие на условия селенопасности рек северо-восточного склона Малого Кавказа (в пределах Азербайджана)

THE FACTORS, INFLUENCING ON CONDITIONS OF MUDFLOW DANGEROUS OF THE MINOR CAUCASUS (WITHIN THE AZERBAIJAN)

S.A. Mamiyeva

За последние десятилетия горные геосистемы Азербайджана все более интенсивно вовлекаются в хозяйственную деятельность. Это приводит к деградации компонентов природно-ресурсной среды на предгорных и горных территориях, что вызывает определенные проблемы экологического и экономического характера. Постоянное присутствие риска возникновения особо опасных геоморфодинамических процессов является одной из важных проблем в пределах горных регионов. Несмотря на локальный характер проявления, процессы селеобра-зования отличаются внезапностью и кратковременностью. Они относятся к классу наиболее опасных процессов и еще больше усиливают экологическую напряженность как в целом по Республике, так и в пределах северо-восточного склона Малого Кавказа и приносят ущерб хозяйству, населенным пунктам и т.д. Рост количества опасных природных явлений и их наиболее частое проявления на фоне расширения сферы техногенного освоения обусловливают значительное повышение вероятности того, что в зоне развития этих процессов окажутся территории, насыщенные сложными инженерными сооружениями. В результате их воздействия снижается уровень экономического, социального и экологического потенциалов региона. В связи с этим становится актуальным вопрос выявления закономерностей проявления опасных природных явлений и оценки их влияния на окружающую среду региона и жизнедеятельность населения.

Опасность воздействия стихийных процессов и их масштабы увеличиваются по мере развития современного общества. На это имеются свои объективные причины.1-увеличение численности населения и в связи с этим попытки освоения новых земельных территорий, хотя природные условия в этих местах менее благоприятны для жизнедеятельности. 2- глобальное изменение климата, создающее предпосылки для увеличения частоты и интенсивности, опасных экзодинамических процессов в природных комплексах. Многочисленные катастрофические экзодинамические процессы вынуждают специалистов все больше и детальнее исследовать закономерности развития этих процессов в условиях активного воздействия антропогенного фактора, что является причиной усиления экологической напряженности [1]. Высокая сейсмичность исследуемого региона создает благоприятные условия для развития таких экзодинамических процессов, результаты которых ярко выражены в рельефе различными разрывными сейсмодислокациями, разнообразными сейсмогенными оползнями и обвалами, которые наглядно представлены в речных долинах [2].

Северо-восточный склон Малого Кавказа - типично горная страна с разнообразными и масштабными проявлениями современных экзодинамических процессов, зачастую опасных и катастрофических. Общая площадь ее составляет 9013 км². Исследуемый район, в целом однороден в плане факторов селеформирования, а именно: климатические - регион в основном относится к умеренно-теплому поясу с холодной зимой, особенно в высокогорьях; геологические - литокомплексы территории в основном относятся к юрской системе (терригенные, туфоосадочные, вулканогенные, осадочно-вулканогенные фации) и частично меловой (туфогенные, вулканогенные, осадочно-вулканогенные, терригенные фации) и четвертичной систем (гюргянская толща и бакинский ярус); почвенно-грунтовые факторы - преобладают горнолесные коричневые, каштановые и светло-каштановые, горно-луговые дерновые почвы; деятельность человека -область активного хозяйственного и рекреационного освоения [3].

Фундамент эколого-геоморфологических исследований на Малом Кавказе заложен в трудах многих исследователей, занимавшихся изучением рельефа этого региона (Алиев, 1990; Антонов, 1971; Будагов, 1974, 1990, 1999; Гаджиев В., 1980; Гаджиев М., 1967; Думитрашко, 1966; Кулиев, 1966; Кулузаде, 1982; Мусеибов, 2003; Танры-вердиев, 1968; Танрывердиев, Сафаров, 2004; Халилов, 2002; Ширинов, 1991). В результате этих исследований выявлены условия образования селей их генетические типы, частота происхождения селей, степень пораженности территории этими явлениями, особенности географического распространения. Б.А. Будаговым дана классификация селей по геоморфологическим условиям образования селевых отложений [4]. Составленные оригинальные картосхемы районирования послужили основанием для разработки мероприятий по борьбе с этими явлениями (Б.А. Будагов, 1957-1993; И.Э. Марданов, 1964, 1967, 1978; Б.А. Будагов, А.А. Микаилов, 1967; М.А. Аббасов, 1970 и т.д.). Все эти исследования создали фундаментальную основу для проведения дальнейших исследований. Так карта селеопасности Азербайджана созданная в 1979 г. претерпела ряд изменений в пределах исследуемого региона [5]. Эти изменения произошли в результате резкого увеличения антропогенного воздействия, и как следствие привели к усилению процессов селеобразова-ния и расширению площадей селевых очагов.

Детальный анализ селеобразования в пределах отдельных речных бассейнов позволяет нам выявить условия активизации селевых процессов в данном исследуемом регионе за последний период времени. Характерно отметить, что до второй половины Х1Х века в некоторых районах селевые потоки почти не наблюдались, а в настоящее время они с той или иной мощность отмечаются ежегодно. Селедеятельность речных бассейнов в современную эпоху из года в год увеличивается. Об этом свидетельствуют результаты сопоставления гранулометрического состава отложений древних конусов выноса с современными отложениями русел рек. Современные русловые отложения характеризуются более грубообломочным составом [6].

В преобладающей части горной территории региона интенсивная эрозия и повышенный поверхностный сток на селевых водосборах обусловлены чрезвычайно низкой лесистостью, сильным нарушением структуры почвы и распаханностью ранее покрытых лесом площадей. На северо-восточном склоне Малого Кавказа лесные ландшафты непланомерно вырубались еще с древних времен. Участки, очищенные от лесов, используют под пахотные земли, для развития животноводства, прокладки дорог, добычи полезных ископаемых и т.д. Большой вред лесным массивам нанесла и добыча полезных ископаемых.. Исследования показали, что в Гедабекском, Шамкирском, Дашкесанском, Гей-Гельском районах уничтожение лесных массивов в последнее десятилетие достигло уровня экологической угрозы. Например, эти территории используют для выращивания картофеля, табака, зерновых и д.р. сельскохозяйственных культур. Здесь пасутся ежегодно до 1,5млн. крупно и мелко рогатого скота. Это привело к нарушению травяного покрова, вытаптыванию почвы, усилению эрозии и деградации природных комплексов. Немаловажное значение и то, что летние пастбища - яйлаги Кялбяджара, Лачина, Зянгилана, Шуши и д.р. районов находятся вне контроля Азербайджана. В исследуемом регионе в результате исследований выявлено, что из-за перевыпаса скота увеличилась площадь «коровьих троп», что усилило процессы эрозии - оврагообра-зование. На высоте 2500м на горно-луговых ландшафтах Шамкира и Гейгеля развиты молодые овраги. Многочисленные «коровьи тропы» появились на высоте 2600м в Хошбулаге, Гялингае, Кюракчае [7]. Наблюдаются многочисленные оголенные площади земель. Непригодными стали субальпийские луга Гедабекского, Дашкесанского районов. В результате работы Дашкесанского железорудного добывающего предприятия созданы конусообразные формы рельефа площадью 80-100га. Пустопорожные породы в виде осыпных конусов скопились на склонах долины р. Гошкарчая. Все это усиливает процессы формирования селевых очагов. В последнее десятилетие в результате развития животноводства увеличивается нагрузка на субальпийские и альпийские луга. Непригодными стали субальпийские луга Гедабекского, Дашкесанского районов. Огромное влияние на развитие селевых явлений в последнее время оказывают выпас скота на высокогорной части водосборов, представляющих основные очаги селеобразования. Формирование селевых потоков наравне с благоприятными природными условиями также тесно связано с деятельностью человека, который нарушает естественное природное равновесие. Вследствие неправильного использования природных ресурсов - лесов, лестных пастбищ, горных склонов и др. использование земельных ресурсов республики стало малоэффективным.

В исследуемом регионе наибольшее распространение сели получили на рр. Акстафачай, Гянджачай, То-вузчай. Ахинджачай, Асрикчай, Джагирчай, Ахинджачай и др. В целом регион относится к относительно средне селеопасным. Непосредственной причиной прохождения селей здесь являются ливневые осадки, выпадающие после продолжительного засушливого периода. Но, даже, несмотря на это на это, ущерб, наносимый селевыми явлениями, исчисляется сотнями тысяч долларов, а также жертвами среди населения. Для каждого региона проявление опасных природных явлений (ОПЯ) имеет свои особенности. Лимитирующим фактором условий безопасности населения и эколого-экономического развития в исследуемой области является отдельное и комплексное проявление опасных явлений природного характера. Среди которых можно подчеркнуть: весеннее половодье, сильные дожди и снегопады, экстремальные значения температур воздуха и др. Большая часть рек имеет смешанное питание, паводковый режим, также они в большей или меньшей степени селеносны. К лимитирующим факторам можно отнести и неравномерность распределения выпадающих осадков (так в период образования и прохождения селей, высокогорные районы получают вдвое больше осадков, чем равнинные районы – около 400 мм, что составляет приблизительно 60-65% их годового количества), а также увеличение густоты речной сети с высотой. Наибольшая суточная величина осадков в горных районах достигает в отдельных случаях 100-200 мм. При сильных ливнях за короткий промежуток времени может выпасть очень большое количество осадков. Максимальная интенсивность ливней в рассматриваемом районе не превышала 5 мм/мин. В низкогорной зоне она равна 0,4-0,5 км/км², а на водоразделе Шахдагского хребта 0,9-1 км/км² [8]. Морфологические особенности долин рек определяются орографическим планом территории, отношением к простиранию геологических структур, литологией пород слагающих склоны и др. В верхнем течении долины рек имеют форму глубоких ущелий с выпуклыми склонами. В истоках рек формируются крутосклонные водосборные цирки. В среднегорном и предгорном поясах морфология речных долин определяется литологией пород, современными и новейшими тектоническими движениями. Долины рек, врезанные в известняки, имеют ступенчатое, каньонообразное строение (р. Гянджачай). Многие долины рек трассированы. На их склонах развиты аккумулятивные и эрозионные террасы, которые характеризуются неширокими поверхностями, прерывистым простиранием. На них широко распространены осыпные и эрозионные процессы

Процессы эрозии наблюдаются во всех частях территории Азербайджана и, в зависимости от конкретных условий, изменяются в больших пределах. Так, например, при использовании склонов под посевы без применения противоэрозионных мероприятий интенсивность смыва в зависимости от крутизны склонов после первого же сильного дождя достигает 5000-30000 т/км², а иногда – 50000 т/км². Интенсивность смыва распределяется по горной территории весьма неравномерно. На реках Малого Кавказа величина модуля эрозии изменяется от 21 (р. Геран-чай) до 321 т/км² (р. Левчай). По данным С.Г. Рустамова [1979] мутность рек описываемой части Малого Кавказа характеризуется цифрой 6-8 г/л, а в периоды прохождения селей она увеличивается в несколько раз [8].

Одной из основных причин формирования селей является увеличение интенсивности выветривания, следовательно, и обильного питания селей твердыми материалами.

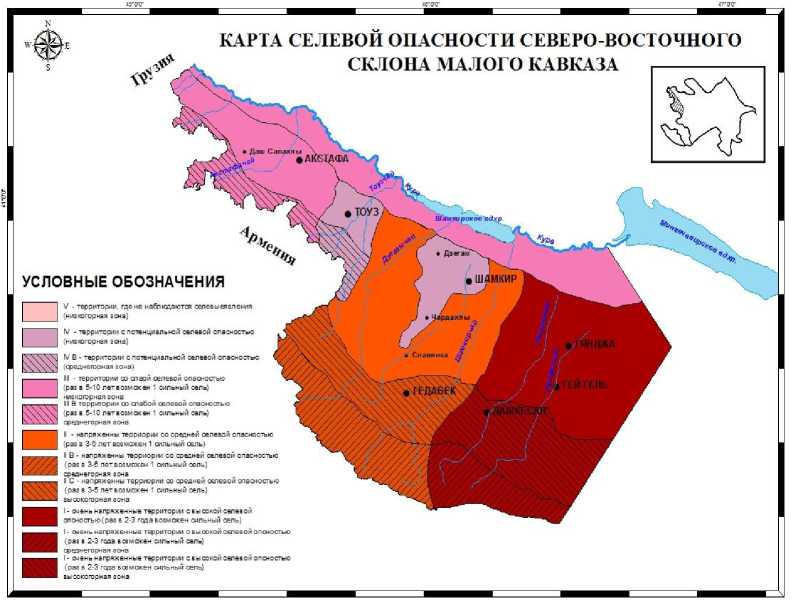

Рис. 1.

Также следует учитывать антропогенный фактор, который способствует формированию материала, готового для сноса селями при первой возможности. Например, добыча мрамора и железной руды в Дашке-санском районе, Зеглигского алунита, гипса в Юхары Агджакенде, бетонитовых глин в Газахском районе и тд. Все это требует прогнозов и оценок последствий тех или иных опасных разрушительных процессов.

Для характеристики и оценки селеносности нами на основе собранного материала составлена карта схема селеопасности района. На представленной карте селевой опасности (рис. 1) по пяти бальной системе нами выделены наиболее напряженные территории. К V -баллу – отнесены очень напряженные территории с высокой степенью опасности (раз в 2-3 года возможен 1 сильный сель). К этой зоне относятся бассейны рек Гянджачай, Кюрякчай, Гошкарчай; IV – баллу отнесены напряженные территории со средней селевой опасностью (раз в 3-5 лет возможен 1 сильный сель) Это бассейны рек, Шамкирчай, Дзегамчай; III – отнесены территории со слабой селевой опасностью (раз в 5-10 лет сильный сель) Акстафачай; II – баллу отнесены территории с потенциальной селевой опасностью. Бассейны рек Товузчай, Асрикчай; I – баллу отнесены территории, где практически не наблюдаются селевые явления. Установлено, что в результате резкого увеличения антропогенного воздействия в исследуемом районе происходит резкое усиление процесса селеобразования, расширились площади селевых очагов, в результате чего повысилась экзодинамическая опасность региона, и усилился риск для жизнедеятельности людей.

Прогнозирование селевых явлений имеет большое научное и практическое значение. Меры борьбы с селевыми потоками подразделяются на активные, преследующие цели возможно полного прекращения селевой деятельности в бассейне, и пассивные, заключающиеся в борьбе уже со сформировавшимися селями, угрожающими тому или иному объекту, или в пропуске селевых потоков за пределы сооружения. Наиболее эффективно комплексное применение как активных, так и пассивных мероприятий. В связи с вышеуказанными фактами огромное значение имеют детальные исследование динамики развития и расширения селевых очагов, хода накопления селевых материалов к сносу, изучение тенденций изменения направления русел и пойм, направления прорыва селей и на этой основе проведение эколого-геоморфологических мероприятий по каждой долине рек отдельно с целью стабилизации экологической обстановки.

Подытоживая вышеуказанное, отметим, что для борьбы с последствиями формирования селей на исследуемой территории в разрабатываемых проектах должны предлагаться следующие мероприятия: агротехнические, пастбищно-мелиоративные, лесомелиоративные, лесовосстановительные, гидротехнические и организационно-хозяйственные

Список литературы Факторы, влияющие на условия селенопасности рек северо-восточного склона Малого Кавказа (в пределах Азербайджана)

- Таланов Е.А. Селевой риск: теоретические основы и практиче-ская значимость/Труды Международная конференции « Селе-вые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита». -Пятигорск, 2008. -С. 74-77.

- Антонов Б.А. Геоморфология и вопросы новейшей тектоники юго-восточной части Малого Кавказа. Баку, Элм, 1971. -162 с.

- Антонов Б.А. Рельеф Азербайджана. Северо-восточный склон Малого Кавказа. Баку, Элм, 1993. -С. 211-216

- Будагов Б.А. Генетическая классификация форм рельефа, образо-ванных селевыми потоками/Тр.Геогр.об-ва АзССР, 1966. -Т. 3.

- Марданов И.Э. О закономерностях рельефообразующих про-цессов в пределах южного склона Главного Кавказского хребта (Азербайджанской ССР)//Известия АН Азерб. ССР, серия наук о Земле. -1974. -№ 3. -С. 31-35.

- Будагов Б.А.О некоторых вопросах геоморфологии формирования и прохождения селей (на примере южного склона Главного Кавказ-ского хребта)» Мат. V Всесоюзного совещания по изучению селе-вых потоков и меры борьбы с ними. Баку, 1962. -С. 56-61.

- Мамиева С.А. Экосистемы каспийского моря и сопредельных регионов: опасности и риски. ТГО. Институт географии им. акад. Г.А.Алиева НАН Азербайджана. -Баку, 2010. -Том ХV.

- Рустамов С.Г. Кадастр селевых потоков и карта селевой опас-ности Азербайджанской ССР. Академия наук Азербайджанской ССР. Баку, 1979.