Фанагория: новые исследования

Автор: Кузнецов В.Д.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 219, 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327954

IDR: 14327954

Текст статьи Фанагория: новые исследования

ФАНАГОРИЯ: НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

После распада СССР на территории России археологические памятники античной цивилизации находятся почти исключительно в Краснодарском крае. Важнейшим и крупнейшим среди них является Фанагория, вторая столица Боспорского государства. Фанагория находится на Таманском п-ове, на берегу морского залива. Площадь древнего города традиционно определялась (после работ В.Д. Блаватского) в 50 га. Однако на основании последних исследований, особенно подводных, можно говорить о том, что Фанагория занимала не менее 60 га (рис. 1). Таким образом, в Северном Причерноморье Фанагория является вторым по площади (после Пантика-пея/Керчи) городом. Часть города (примерно треть) затоплена водами Таманского залива. С трех сторон Фанагория окружена огромным некрополем - самым большим античным некрополем в России. Следует отметить важное обстоятельство, которое имеет большое значение для исследования этого выдающегося памятника: вся поверхность древнего города,

Рис. 1. Вид на городище Фанагории с воздуха (с северо-востока)

а также большая часть его некрополя остаются совершенно свободным! от современных сооружений и дают возможность осуществлять практиче ски любые научные проекты.

Всем археологам хорошо известна беда нынешнего времени - несанкци онированные раскопки. Ввиду высокой стоимости произведений античном искусства на черном рынке, особый интерес грабителей вызывают антич ные археологические памятники Таманского п-ова. Фанагория, находящая ся вне конкуренции по богатству своего культурного слоя, стала главны! объектом для несанкционированных раскопок. С начала 1990-х годов здеа в течение осени, зимы и весны осуществляют свою незаконную деятель ность кладоискатели из различных регионов страны. В результате ежегод но фиксируются искусственно обрушиваемый береговой обрыв, перекопан ная в поисках монет поверхность городища, попытки вскрыть курганы, раз рушенные борта раскопов, раскопанные на грунтовом некрополе могилы К сожалению, отсутствие финансирования на районном, краевом и феде ральном уровнях не позволяет наладить эффективную охрану как Фанаго рии, так и многих других памятников Тамани.

Фанагория была основана в 540-е годы до н.э. древнегреческими Пересе ленцами из ионийского (малоазийского) города Теоса, которые сначал; основали город Абдеры во Фракии, а затем часть их перебралась оттуда н Таманский п-ов. Гибель города приходится на начало X в. н.э. (Атавин 1992. С. 173, 174). За многовековую историю Фанагории отложился мощны] культурный слой толщиной 5-7 м.

Первые раскопки в Фанагории были осуществлены вскоре после присо-:единения Таманского п-ова к России в конце XVIII в. (Дункана, 2002. ЕС. 558-582). В течение первой половины XIX в. раскопки производились ар> хе о логами из Керчи и были сосредоточены на некрополе: их главной целью 1были поиски ювелирных украшений и других памятников античного искусства для пополнения Императорского Эрмитажа. В большинстве случаев та-жие раскопки осуществлялись без какой-либо фиксации находимых объек-1тов и предметов. В результате оказались варварски уничтоженными многие десятки курганов. Некоторые из них дали выдающиеся произведения античного искусства (например, вещи из кургана Большая Близница). Эта тенден-|ция продолжалась и во второй половине XIX в. В 1853 г. К.К. Герцем были । начаты раскопки непосредственно на городище.

Весьма важно подчеркнуть, что хотя раскопки Фанагории и ее некропо-. ля были начаты около двух столетий назад, этот археологический памятник ) по-прежнему остается крайне малоизученным. Достаточно сказать, что научными раскопками вскрыто чуть более 1% от общей площади городища. , Для сравнения отметим, что другие крупные памятники Северного Причер-। номорья (Ольвия, Пантикапей, Херсонес) исследованы гораздо лучше. От-। сюда вытекает необходимость организации планомерных и масштабных ис-< следовательских работ в Фанагории как для изучения истории и материальной культуры этого полиса, так и с целью решения ряда фундаментальных проблем, которые в недостаточной степени разработаны как в российском, так и в мировом антиковедении. Среди них можно назвать такие, как греческая колонизация, архитектура и урбанизм понтийского города в различные периоды его истории, экономические связи Причерноморья и Средиземноморья, монетное обращение, исследование хоры, некрополя и др.

Фанагорийская экспедиция Института археологии РАН осуществляет исследования памятника одновременно по трем направлениям: раскопки на городище, некрополе и в акватории затопленной части Фанагории.

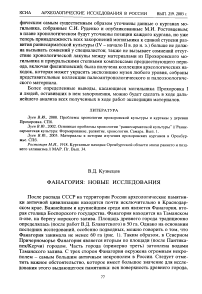

Городище располагается около юго-восточного угла Таманского залива, на двух плато - верхнем и нижнем. Раскопки Института археологии, впервые начатые в 1936 г., были сосредоточены по преимуществу на нижнем плато. Они обнаружили слои разного времени - от конца VI в. до н.э. до раннего средневековья. Однако наиболее ранние слои, относящиеся ко времени основания города (которое, кстати говоря, было установлено исключительно на основе письменных источников), до недавних пор обнаружены не были. Впервые это было сделано в 1970-е годы, когда разведочные раскопки в центральной части городища на краю верхнего плато показали наличие слоев середины VI в. до н.э. В 1995 г. здесь был заложен большой раскоп общей площадью 900 м2 (раскоп “Верхний город”) (рис. 2) с целью изучения всей свиты культурных напластований в этой совершенно не исследованной части городища. Не менее важной была задача достижения и изучения строительных и прочих остатков первоначального ядра города. Дело в том, что слои архаического времени - в отличие от слоев более поздних периодов -крайне плохо изучены не только в Фанагории, но и в других античных центрах Причерноморья и Средиземноморья. Это объясняется как глубиной их

Рис. 2. Раскоп “Верхний город" (с юго-востока) залегания и, соответственно, трудностью достижения, так и очень плохой их сохранностью. Последнее стало следствием очень частых планировочных работ, осуществлявшихся в античных городах, которые уничтожали слои предыдущего времени. Достаточно привести только один пример. В соседнем с Фанагорией городе, Кепах, который был основан в 570-е годы до н.э., во время последних раскопок (1984-1989 гг.) на материковом грунте были обнаружены слои П-Ш вв. н.э. Иначе говоря, материальные остатки примерно 800-летней предшествовавшей истории города были уничтожены самими его жителями во время многочисленных перепланировок.

При почти полном отсутствии письменных источников и весьма ограниченном количестве археологических многие вопросы освоения греческими переселенцами южных регионов России остаются в высшей степени дискуссионными. Это касается прежде всего таких фундаментальных проблем, как причины и движущие силы греческой колонизации, наличие или отсутствие полисного статуса у греческих апойкий, урбанизм и архитектура греческих колоний в начальный период их существования, тип их экономики, характер и направление торговых связей и др. Поэтому вопрос получения новых данных о начальном периоде существования греческих городов на юге России является, может быть, одним из самых актуальных в отечественной классической археологии.

В течение девяти полевых сезонов (1995-2003 гг.) на раскопе “Верхний [город” было вскрыто около 4 м культурного слоя (при общей его мощности ■на данном участке в 5,5-6 м). Самый верхний слой датируется VII—VIII вв. [н.э. К исходу сезона 2003 г. на подошве части раскопа был открыт слой IIV в. до н.э. Таким образом, были изучены слои от классического времени гдо хазарского периода в истории города. На данном участке городища в течение всего этого времени располагались жилые кварталы Фанагории. К со-,жалению, строительные остатки сохранились крайне плохо. Это объясняется как вышеупомянутым обстоятельством, так и причиной, общей для всех таманских археологических памятников, - отсутствием на полуострове месторождений камня, вследствие чего на протяжении веков жители разбирали сооружения предыдущего времени для нового строительства. Как правило, : от того или иного здания сохраняется один-два обрывка стен. Поэтому мы 1не можем восстановить планы и размеры жилых домов Фанагории. Впро-1 чем, такая ситуация характерна для подавляющего большинства греческих городов не только Причерноморья, но и Средиземноморья. Дома в Фанагории в греческий и римский периоды ее истории строились из камня и из сырцовых кирпичей. Причем наиболее распространенной техникой в классическую и эллинистическую эпохи было строительство стен из сырцовых кирпичей, положенных на каменный фундамент. Дома из сырцового кирпича отнюдь не были эфемерными сооружениями. Древние греки достигли очень больших высот в приготовлении строительного материала из глины. Построенный из сырца дом, обмазанный несколькими слоями водоотталкивающего раствора, секрет которого утерян, мог стоять десятилетиями. В зимний холод сырцовый кирпич сохранял в доме тепло, а в летний зной в помещении было прохладно. На раскопе “Верхний город” были открыты фрагменты стен семи домов, построенных из сырцовых кирпичей на каменном фундаменте. Они датируются эллинистическим временем (Ш-П вв. до н.э.).

В процессе раскопок было обнаружено, что на протяжении всего времени жизни на исследуемом участке (от классического времени до римского и даже в хазарский период) жилые кварталы сохраняли ориентацию по странам света. Как показали предварительные исследования на участке “Верхний город”, такая ориентация была характерна и для архаической эпохи. Более того, новые сооружения строились по преимуществу на месте предыдущих. Если последнее подтвердится раскопками в последующие полевые сезоны, то можно будет говорить о том, что регулярная планировка Фанагории была заложена во время основания города. В литературе по греческой архитектуре и урбанизму господствует точка зрения, в соответствии с которой регулярная планировка греческих городов зародилась в колониальном мире и стала следствием демократических начал в политической структуре апойкий: все колонисты при переселении на новую родину были равны, что проявлялось в равнозначности земельных участков, выделенных под жилое строительство (а также под сельские наделы) (Owens, 1991. Р. 30-49). Таким образом, в ближайшее время нам предстоит попытаться решить вопрос о политическом устройстве Фанагории в начальный период ее существования.

Из-за фрагментарной сохранности стен сооружений крайне трудно определить размеры жилых домов. Исключение составляют два здания. Одно из них - дом хазарского времени - датируется VII в. н.э. Его фундамент был построен в так называемой технике кладки “елочкой”. Он был разделен на три помещения, общей площадью более 40 м2. К сожалению, ничего более о нем сказать нет возможности. Второе здание было обнаружено в слое П в. до н.э. Оно погибло в сильном огне. Комплекс сохранился крайне плохо. Здание представляло собой большой частный дом. Его площадь превышала 350 м2, как можно судить по обрывкам стен, сохранившимся в разных частях раскопа. В доме был подвал, в котором в небольших пифосах хранились припасы.

Единственным сооружением общественного назначения, открытым на раскопе, является здание, сложенное из тесаных блоков ракушечника (рис. 2, в центре справа). Здание сохранилось не полностью, его размеры равны примерно 6 х 5 м. О том, что сооружение носило общественный характер, можно судить уже только на основании того, что для его строительства вторично использовали архитектурные детали (элементы архитрава) другого общественного здания. К сожалению, сохранились лишь камни двух нижних рядов кладки. Внутри помещения также не были обнаружены какие-либо находки, которые помогли бы понять функциональное назначение сооружения. Тем не менее, исходя из того, что вход в здание был сделан с восточной стороны, можно вполне уверенно говорить о его сакральном характере. Это был небольшой храм, посвященный какому-то божеству. Если предлагаемая интерпретация здания является правильной, то данное здание окажется первым храмом, когда-либо открытым раскопками в Фанагории.

В процессе раскопок на городище было обнаружено значительное количество разнообразных археологических материалов. Они свидетельствуют о различных сторонах жизни города, показывая, что в античный период своей истории Фанагория была типичным греческим городом. Это необходимо специально подчеркнуть, потому что в литературе широко распространено мнение о Боспорском царстве как о греко-варварском государстве. Основой для такой точки зрения можно считать прежде всего географический фактор: Боспор находился на окраине греческой ойкумены, в окружении многочисленных варварских племен. Вот что, например, писал В.Ф. Гайдукевич в свой фундаментальной работе: Боспорское царство “очень рано приняло характер этнически смешанного греко-варварского государства, в котором с особенной яркостью нашло свое проявление взаимодействие античных греческих и местных элементов как в социально-экономической, так и в культурной жизни” (Гайдукевич, 1949. С. 4). В подтверждение этой точки зрения исследователи используют разнообразные аргументы: от наличия на территории некрополей боспорских городов негреческих погребений и скифских курганов до существования так называемого “греко-скифского искусства”. Однако до сего времени не было предпринято попытки систематического обоснования упомянутой точки зрения. В то же время имеется довольно много возражений против мнения о том, что культура боспорских городов носила смешанный, греко-варварский характер. Речь идет не только о соображениях общего порядка, например таких: греческий полис имел замкну- тый характер, был по сути дела закрыт для неграждан; наличие в нем чужеземцев, в том числе не-эллинов, варваров, не вносило структурных изменений в полис как систему. Так, в эталонном греческом полисе, Афинах, чужеземцев, в том числе рабов-варваров, было многократно больше, чем граждан (Hansen, 1985. Р. 30 ff), однако было бы в высшей степени нелепо говорить о культуре Афин как о симбиозе культур эллинской и варварской. Но речь идет также и о конкретных археологических фактах. Исследование слоев классического и эллинистического времени в Фанагории дает основания уверенно говорить о материальной культуре города как о чисто эллинской. Предполагаемое наличие в городе выходцев из местной причерноморской среды не могло повлиять на структуру его политического устройства.

Фанагория имела широкие связи со средиземноморским миром. Об этом свидетельствуют многочисленные импортные предметы, находимые в процессе раскопок. Особое значение для определения торговых партнеров в античном мире, как известно, имеют амфоры. Важную роль в экономике Боспора вообще, и Фанагории в частности, играли центры, находившиеся в бассейнах Эгейского (Хиос, Клазомены, Фасос, Менда, Родос, Кос) и Черного морей (Гераклея, Синопа). Как известно из письменных источников классического времени, в обмен на вино, оливковое масло и другие товары боспорские города поставляли в Средиземноморье в качестве основного предмета экспорта зерно. Принимая во внимание плодородие почв на Таманском п-ове, можно полагать, что именно здесь выращивалась основная масса боспорского хлеба (Кузнецов, 2000. С. 107-120). Сельскохозяйственные угодья Фанагории находились к югу от города, в долине между двумя водоразделами. Мы не знаем размеров хоры полиса, но исходя из местоположения соседних городов можно полагать, что она занимала площадь в несколько десятков квадратных километров. Как бы то ни было, совершенно очевидным является то, что Фанагория была одним из основных поставщиков хлеба, который через Пантикапей поступал в Афины и другие центры Средиземноморья в течение IV - начала III в. до н.э. Именно этим фактом объясняется большее по сравнению с предыдущими и последующими столетиями количество амфорной тары и других импортных вещей, находимых в слое IV в. до н.э.

Курган. С южной стороны над городом господствует холм, на вершине которого по крайней мере с конца архаической эпохи находился храм. Через южные городские ворота к нему вела дорога. Поскольку после холма она уходила на сельскую территорию Фанагории, можно полагать, что храм был связан с божеством плодородия. За холмом с обеих сторон этой древней дороги, которая определяется на местности до сих пор (Паромов, 1998. С. 219, 225. Рис. 2), были сооружены курганы южного некрополя. Практика строительства погребальных сооружений вдоль дорог, выходящих из города, была типичной для древней Греции. Курганы южного некрополя Фанагории находятся в стороне от современных шоссе, здесь редко, особенно зимой, появляются люди. Следствием такого положения вещей стало то, что здесь часто проявляют свою активность грабители, предпринимающие несанкционированные раскопки курганов. Весной 2003 г. на вершине одной из

Рис. 3. Вид на купол склепа снаружи таких древних насыпей нами была обнаружена большая яма, свидетельствующая о том, что грабители намереваются вскрыть центральное погребение. По согласованию с Комитетом по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края в целях недопущения разграбления кургана Фанагорийская экспедиция предприняла его раскопки. Перед их началом были произведены исследования кургана с помощью современного георадара “Лоза-М”. Они показали наличие в центре насыпи какого-то сооружения, в плане близкого к квадрату.

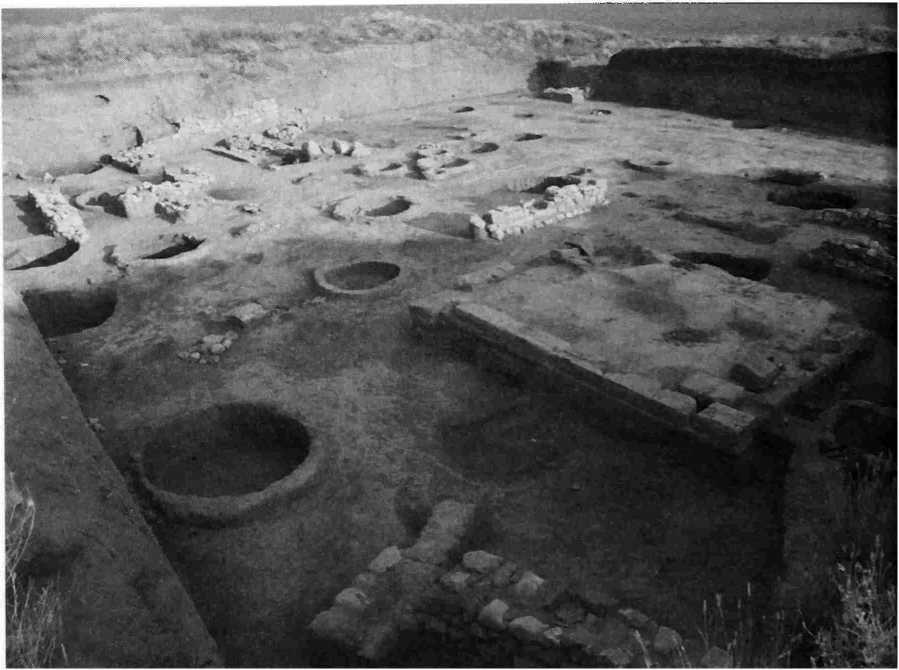

В результате раскопок под центральной бровкой кургана были обнаружены две параллельные друг другу каменные стены (восточная и западная), перекрытые толстыми бревнами, которые полностью истлели. После вскрытия бревен обнаружилось сооружение настолько необычное, что не сразу можно было понять его функциональное назначение (рис. 3). Оно представляло собой обработанные блоки ракушечника, положенные по кругу в б рядов: одной торцевой стороной блоки сходились друг с другом, а другой расходились. Таким образом, каждый ряд напоминал собой своего рода розетту, а вся композиция - сложную многолепестковую розетту. При этом если самый верхний ряд состоял из девяти блоков, то в каждом последующем количество камней увеличивалось (во втором - 13 и т.д.). Блоки второго сверху ряда выступали из-под блоков первого ряда, третьего ряда - из-под второго и т.д. Стык камней первого ряда, который образует плафонное отверстие, был перекрыт двумя прямоугольными блоками, лежащими вплотную, параллельно друг другу.

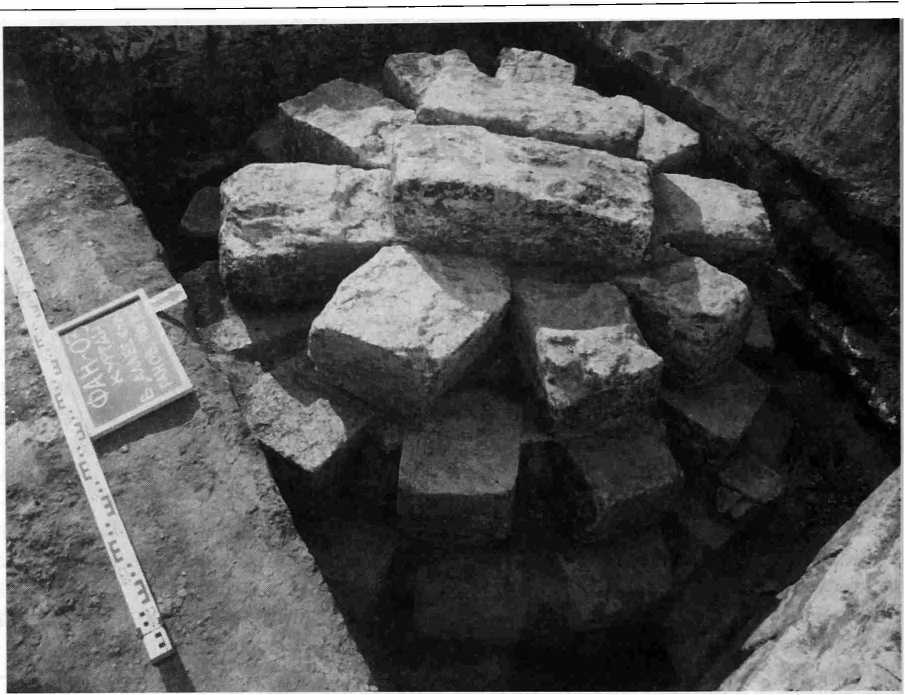

Загадка этого крайне необычного сооружения была раскрыта после того, как были подняты два блока, венчающие всю конструкцию. Оказалось, что сооружение представляет собой каменный склеп с уступчатым перекрытием (рис. 4). Многолепестковая розетта представляла собой внешнюю сторону купола. При вскрытии склеп оказался заполнен водой на 10-15 см.

Склеп был сооружен следующим образом. В котловане, выкопанном в материковом грунте, были положены по кругу стандартные блоки ракушечника, размерами в среднем 0,6 х 0,3 х 0,25 м. Торцевые стороны блоков, выходящие внутрь камеры, подтесаны так, что образуют ровный круг. Диаметр камеры 2,45 м, высота 1,38 м. Камера построена из шести рядов камней. Пол вымощен плоскими (толщиной 12 см) плитами, общим числом 24. На стенах погребальной камеры покоится конический уступчато-кольцевой купол, состоящий из шести постепенно уменьшающихся в диаметре концентрических колец, перекрытых сверху двумя блоками и имеющих изнутри камеры вид круга. Эти кольца образованы при помощи напуска камней одного ряда на камни предыдущего ряда. Ширина уступов в среднем равна 15 см, а высота 25 см. Высота купола от нижней грани нижнего уступа до плафона равна 1,49 м. Таким образом, общая высота склепа от пола до плафона составляет 2,87 м.

С северной стороны в камере сделан вход. Он был заложен несколькими блоками ракушечника. Высота входа 1,45 м, ширина - 1,17 м. Снаружи камеры к входу ведет коридор, стены и пол которого выложены тесаными блоками камня. Сверху он перекрыт каменными плитами. Коридор имеет длину 1,6 м при ширине 1,17-1,18 м. Изнутри камеры два нижних уступа купола не замыкаются в кольцо, а обрываются около входа в склеп, как бы фланкируя его.

Дромос, который вел в погребальную камеру, представляет собой коридор, выкопанный в земле и перекрытый сверху толстыми бревнами, которые в свою очередь были засыпаны морской травой (камкой).

Склеп при вскрытии оказался пустым. Не было обнаружено практически никаких следов погребения. В верхнем левом углу входа, заложенного блоками, недоставало трех камней. Через это отверстие склеп и был ограблен. Причем, было по крайней мере два ограбления. Первое было совершено, по всей видимости, еще в древности, когда дромос не обвалился. Второе было осуществлено либо генуэзцами, либо казаками, которые проявляли большую активность в ограблении курганов Таманского п-ова. На полу склепа было найдено всего два предмета: плохо сохранившаяся бронзовая монета и три фрагмента небольшого египетского алабастра. Пантикапейская монета и алабастровый сосудик относятся к IV в. до н.э. Этим временем и датируется склеп, впрочем, как и все склепы с уступчатыми перекрытиями.

Говоря о склепе в целом, следует отметить высокое качество его строительства и отделки. С видимых сторон блоки очень тщательно обтесаны и

Рис. 4. Камера склепа с уступчатым перекрытием (вид от входа)

I подогнаны друг к другу. Между ними невозможно просунуть тонкое лезвие 1 ножа. Изнутри погребальная камера полностью оштукатурена. Штукатурка (сохранилась неплохо. Однако очевидно негативное воздействие грунтовых 1вод, поступающих в склеп: мягкий камень пропитался влагой, штукатурка I размокла.

Склепы с уступчатыми перекрытиями являются феноменом, характер-। ным для боспорской погребальной архитектуры. Уже многие годы исследо-1 ватели пытаются определить истоки их происхождения. Одни считают, что । боспорские склепы имеют своим прообразом знаменитые толосы микенского времени, другие же ищут параллели в местных, скифских и меотских, погребальных сооружениях (Блаватский, 1955. С. 29-53). Что касается первого предположения, то вполне естественными выглядят сомнения в возможности заимствования боспорскими архитекторами идей, заложенных в сооружениях, построенных - и скрытых от человеческих глаз - примерно за тысячу лет до них (Lawrence, 1983. Р. 77 ff). Не меньше возражений вызывает и второе предположение. Дело даже не в том, что между боспорскими склепами и местными погребальными комплексами причерноморских регионов также существует разрыв во времени, что само по себе исключает заимствования. Мы уже не говорим о том, что между склепами с уступчатыми сводами и, например, шатровыми погребальными сооружениями Прикубанья, которые В.Д. Блаватский считал первоистоком, по существу нет ничего общего. Правомерно задать себе такой вопрос: почему мы обязательно должны искать причину появления уступчатых склепов в Микенах бронзового века или в скифских степях, а не на самом Боспоре? На каком основании мы отказываем Боспору в способности создать оригинальные архитектурные сооружения?

Как мне представляется, важнейшими вопросами для понимания появления уступчатых склепов являются следующие: почему они возникли именно на Боспоре и почему в IV в. до н.э.? Мы не знаем аналогичных сооружений в других причерноморских полисах. Ответ почти очевиден: начиная с конца V в. до н.э. на берегах Керченского пролива происходит процесс становления государства, объединившего в своем составе независимые до этого полисы европейского и азиатского Боспора (нынешние Керченский и Таманский п-ова). Это позволило правящей в Боспорском государстве династии Спартокидов сосредоточить в своих руках не только большую власть, но и значительные материальные ресурсы. IV в. до н.э. становится временем расцвета государства, который прослеживается археологически в коренной реструктуризации сельскохозяйственной территории (вся территория покрывается сетью заново основанных усадеб и деревень), огромном количестве импортных товаров, которые во многом покрывались экспортом боспор-ского хлеба в Грецию именно в это время, чеканке собственной золотой монеты, расцвете архитектуры городов и сельских вилл и т. д. Величие и власть боспорского царя неизбежно должны были проявляться во внешних признаках, в том числе и в погребальной архитектуре. Можно быть уверенным в том, что такие монументальные сооружения, как склепы Золотого и Царского курганов под Пантикапеем, были созданы по заказу правящей ди- настии. Такого рода заказ мог осуществить местный или приглашенный архитектор, которому была поставлена задача создания необычного погребального комплекса. Достаточно будет привести параллель с галикарнасским Мавсолеем, который был построен выдающимися мастерами по заказу вдовы могущественного правителя и стал своего рода символом усыпальниц-мавзолеев. С течением времени склепы с уступчатыми перекрытиями, более скромные по характеру, стали сооружать для себя представители правящей элиты. Важно отметить то, что в III в. до н.э. уступчатые склепы прекращают свое существование. В это же время умирает боспорская хлебная торговля, прекращается чеканка золотой монеты, происходят другие негативные события в истории Боспора. Все они самым тесным образом связаны с кризисом на Боспоре, последовавшим в результате каких-то военных событий.

К настоящему моменту известно 18 склепов с уступчатыми перекрытиями (Гайдукевич, 1981. С. 47^49). В большинстве своем они открыты на Керченском п-ове. Имея в плане квадратную или прямоугольную форму, они делятся на три типа: склепы с уступами с двух, трех и четырех сторон. Таким образом, фанагорийский склеп является новым типом боспорских склепов с уступчатыми перекрытиями, поскольку представляет собой круглую камеру, с лежащим на ее стенах круглым же куполом. Можно полагать, что в нем был похоронен представитель (или представительница) одной из богатых семей Фанагории.

Подводные исследования. Фанагория представляет собой благодатный объект для проведения подводных археологических исследований. Значительная часть памятника (примерно треть) затоплена водами Таманского залива. Важным фактором является то, что глубина моря в акватории затопленной части не превышает 3 м. Поэтому в прибрежной части можно видеть не только многочисленные обломки античной и средневековой керамики, но и остатки сооружений, построенных из камня. Еще в 1970-е годы на берегу находилось значительное количество строительных блоков, архитектурных деталей и даже надписей. Позднее практически все камни были собраны местными жителями для строительных нужд. Исследование находящихся под водой культурных напластований Фанагорийского городища важно не только само по себе. Датировка этих слоев, а также строительных объектов даст возможность внести значительный вклад в решение проблемы евстатических колебаний уровня Черного моря.

Подводные исследования в Фанагории, как известно, проводились экспедицией под руководством В.Д. Блаватского в 1958-1959 гг. (Блаватский, 1985. С. 167—173, 221—227). Основным итогом ее работы стало следующее. Было установлено, что граница затопленной части городища проходила на расстоянии 220, местами 240 м, от современной береговой линии. В пределах этой территории грунт на морском дне довольно плотный, тогда как за ее пределами - очень мягкий. По подсчетам В.Д. Блаватского, под водой находится 15-17 га площади древнего города. Исследование культурного слоя в северо-восточном секторе затопленной части городища (в 185 м от уреза воды) с использованием грунтососа показало, что он имеет толщину в данном месте около 1,3 м. Слой состоял из трех напластований: в самом верхнем из них были перемешаны находки от эпохи классики до средневековья, а два других датировались II в. до н.э. и IV—III вв. до н.э. соответственно.

После работ экспедиции под руководством В.Д. Блаватского подводные исследования в Фанагории до недавнего времени не предпринимались. В 1999 г. в рамках Фанагорийской экспедиции ИА РАН был создан отряд для осуществления подводных исследований в акватории затопленной части городища. Это стало возможным в результате научного сотрудничества между Институтом археологии и предприятием подводно-технических работ “Петр” (г. Воронеж). При этом техническое обеспечение мероприятий, связанных со всеми видами подводных работ, обслуживание техники и аппаратуры, контроль за спусками под воду осуществляются предприятием “Петр” под непосредственным руководством его генерального директора В.Н. Ла-тарцева.

Главной задачей, поставленной в начале совместных работ, было гидроакустическое обследование морского дна с целью составления батиметрической карты, а также испытание аппаратуры и разнообразной техники, в том числе созданной на предприятии “Петр” специально для работ в Фанагории, производство расчистки некоторых участков морского дна от ила и травы и шурфовка для определения мощности, состояния и сохранности культурного слоя под водой, установления характера влияния моря на этот слой в течение многих веков (Кузнецов и др., 2003. С. 153-175).

Пожалуй, важнейшей задачей на первоначальном этапе подводных исследований было составление батиметрической карты затопленной части Фанагории (Кузнецов и др. 2003. С. 167. Рис. 4). Для этой цели использовался эхолот “Lorans 350 А”, которым осуществлялись промерные работы в автоматическом режиме. Для сбора массива информации, который мог бы обеспечить полноту картины подводного рельефа и наглядно продемонстрировать наиболее интересные для дальнейшего визуального и приборного подводного обследования зоны акватории, был выбран участок южного побережья Таманского залива длиной около 3000 м и шириной от уреза воды в море 800 м. Носитель, оснащенный эхолотом и спутниковой навигацией, перемещался вдоль берега по заранее намеченным галсам с интервалом в 10 м. Затем проходы осуществлялись в направлении, перпендикулярном берегу, с такой же сеткой.

Произведенный в результате этих работ батиметрический анализ обследованной территории дает нам основание говорить более точно о границах затопленной части Фанагории. Во-первых, западная граница городища, за которую традиционно принимают глубокую лощину, совпадает с всхолмлениями под водой (напротив западного конца базовой линии на батиметрической карте). Во-вторых, северная граница города, по всей видимости, проходит примерно по изобатам 2,7—2,9 м, после которых начинается довольно заметное понижение морского дна до - 3,7 м. Таким образом, затопленной частью Фанагории можно считать полосу, закрашенную на батиметрической карте разными оттенками желтого цвета, шириной от 200 м (на востоке) до 270 м (на западе). Длина этой полосы, одновременно являющаяся дли- ной городища с востока на запад, равна примерно 1 км. Отсюда следует, что размеры затопленной части Фанагории колеблются в пределах между 20 и 25 га. Эта площадь заметно больше той, которая была вычислена в результате подводных исследований экспедиции под руководством В.Д. Блаватского. Соответственно, общая площадь Фанагории также должна быть увеличена (не менее 60 га).

На основе наших подводных исследований в Фанагории можно говорить о том, что поднятие уровня моря за последние примерно две с половиной тысячи лет вряд ли превышало отметку в 3 м.

В процессе обследования морского дна в восточной половине акватории затопленной части городища в 120 м от берега был обнаружен большой (40 х 17 м) развал камней, расчищенный при помощи гидроэжекторов. Он состоит более чем из полусотни больших строительных блоков и фрагментов, мелких камней, архитектурных деталей и обломков статуй {Кузнецов и др. 2003. С. 170-173. Рис. 8-13). Среди наиболее интересных находок отметим четыре барабана колонн, фрагменты других архитектурных деталей (карнизы, архитравы, база колонны), строительные блоки, в том числе мраморные, с пиронами, обломки мраморных статуй и постаменты под них. Поскольку строительные блоки и архитектурные детали были сделаны из разных пород камней (известняк, мрамор, ракушечник), можно уверенно говорить о том, что они принадлежали нескольким зданиям, по крайней мере два из которых были общественными. Первому из них принадлежали нека-неллированные барабаны колонн, диаметр которых говорит о том, что здание было весьма большим (более 6 м высотой). Второму зданию принадлежат блоки из мрамора, один из которых имеет весьма крупные размеры (1,4 х 0,7 х 0,3 м). Они свидетельствуют о том, что в Фанагории (по всей видимости, в эллинистическое время) находилось здание из мрамора, скорее всего храм. Это дает нам основание скептически отнестись к утверждению некоторых исследователей, что “целых мраморных храмов в Северном Причерноморье не было вообще” {Крыжицкий, 1993. С. 72).

Следует обратить внимание на тот факт, что экспедицией В.Д. Блаватского было проведено довольно тщательное обследование акватории затопленной части городища, однако этот развал не был зафиксирован. С другой стороны, исследователи отметили наличие значительного развала камней в северо-западной части затопленного участка городища, который не был до сегодняшнего дня обнаружен нашей экспедицией. Чем это можно объяснить? Отвечать на этот вопрос до проведения специального исследования, видимо, было бы преждевременно. Тем не менее, можно предположить, что камни исчезли с поверхности морского дна в результате деятельности моря. Иначе говоря, каменные блоки, находящиеся в культурном слое на мелководье, то размываются морскими штормами, то вновь затягиваются илом и зарастают травой. Во всяком случае, при погружении в ветреную погоду и при удовлетворительной видимости можно наблюдать, как камни средних размеров на морском дне раскачиваются водой и постепенно вымываются из грунта.

Теперь обратимся еще к одному важному вопросу — о состоянии культурных напластований под водой. На месте развала камней некоторые бло- жи довольно глубоко уходили в грунт. Во время их расчистки пришлось переместить при помощи грунтососа много земли, в результате чего образовалась довольно глубокая яма. Для того чтобы определить мощность культурного слоя в данном месте, было решено продолжить эту яму до материка. ’ Эти работы показали, что мощность культурного слоя в данном месте достигает 1,8 м (Кузнецов и др. 2003. С. 162). К сожалению, не удалось разде-. лить слой на отдельные культурные напластования и датировать их. Этому । препятствовали два обстоятельства. Первое заключалось в том, что цвет и : структура грунта практически неотличимы на протяжении всей толщи слоя. 1 Он представляет собой песчанообразную, несколько заиленную массу серо-iro цвета. Второе обстоятельство состояло в том, что небольшие размеры 1 шурфа и его постоянно осыпающиеся борта не дали возможности собрать необходимое количество археологического материала для датировок. Кроме того, следует обратить внимание на такой важный момент: в толще культурного слоя по всему периметру шурфа встречено несколько слоев ракушек. Это наводит на мысль о том, что весь слой переотложен, перемешан. Такое могло произойти, например, в результате действия осенне-весенних штормов, размывавших и перемешивавших в течение многих столетий культурный слой. В связи с этим, может быть, не случайным является тот факт, что практически все камни исследуемого развала находятся на поверхности слоя, а не заглублены в него.

Даже если это предположение и верно, то это не означает, что весь слой в затопленной части городища размыт и перемешан. Ближе к берегу, на глубинах в несколько десятков сантиметров, он полностью сохранился. Об этом свидетельствуют каменные кладки in situ, которые отчетливо видны во многих местах. Не исключено, что разрушительная деятельность моря возможна только на определенных глубинах (например, от 1 м и глубже), на которых и находится развал камней. С другой стороны, возможно, что описанное явление носит локальный характер: исследуемый участок по какой-то причине не закрыт плотным слоем грунта, о котором я говорил выше и который был зафиксирован экспедицией В.Д. Блаватского. Этот грунт покрывает практически всю акваторию затопленной части городища, защищая тем самым культурные слои от разрушения. Для разрешения этой весьма важной для изучения состояния культурных напластований и их датировок проблемы в будущем необходимо продолжить подводные раскопки в различных пунктах акватории затопленной части Фанагории.

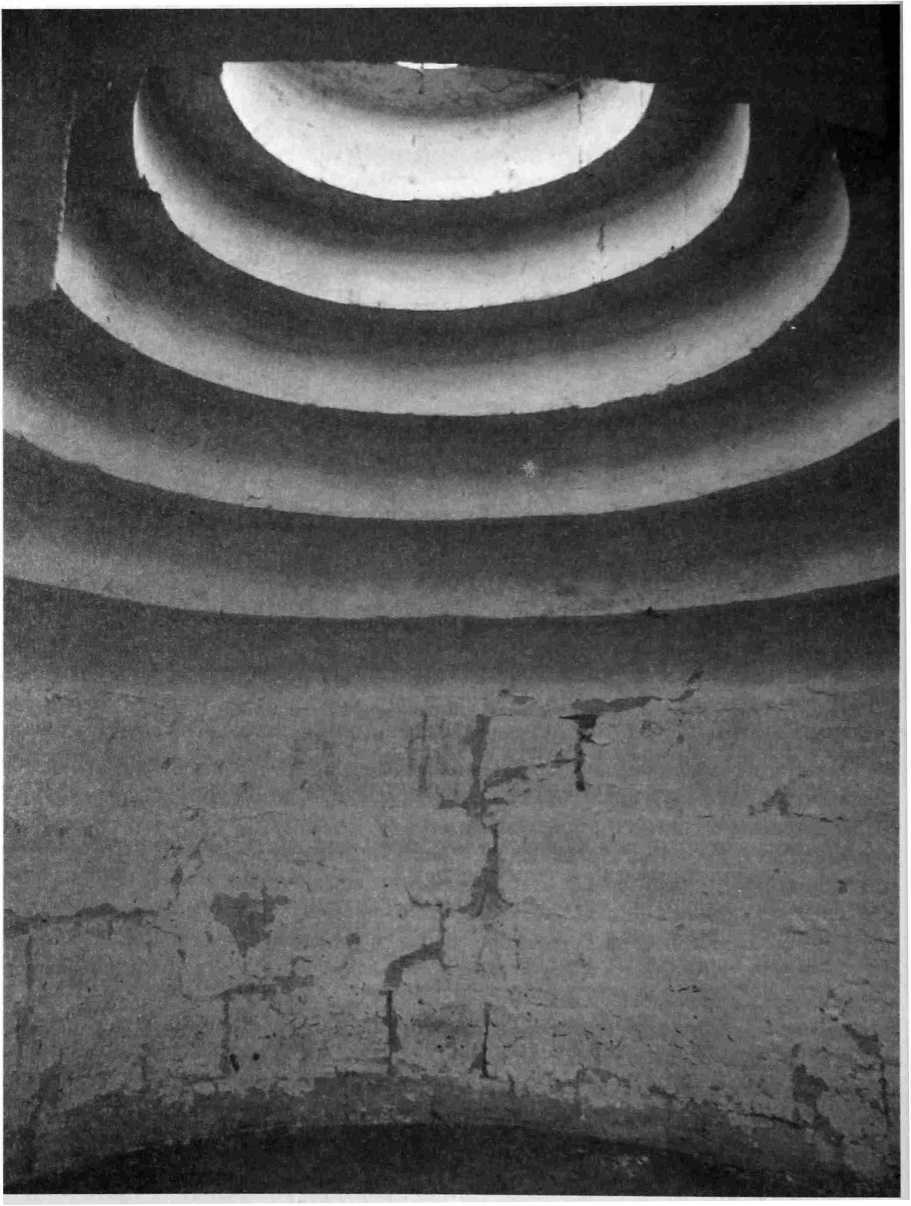

С целью изучения состояния культурного слоя в прибрежной части городища в 2003 г. были предприняты раскопки непосредственно в полосе прибоя (рис. 5). Эти работы во многом носили экспериментальный характер. При визуальном осмотре этой полосы прибоя в спокойную погоду под водой можно увидеть не только отдельно лежащие камни, но и кладки различных сооружений. В качестве объекта изучения был выбран участок, на котором отчетливо видна стена, сложенная из довольно крупных блоков. Общая площадь раскопа равнялась 25 м2. Его края были обложены мешками с песком. Вскопка грунта производилась ножами. Затем земля отсасывалась при помощи грунтососов и подавалась по шлангу вместе с находками в

Рис. 5. Раскоп в полосе прибоя пластиковые корзины с сетчатыми стенками и дном. Работы были доведены до материка. Они показали, что на исследованном участке культурный слой полностью сохранился. Его толщина колеблется от 0.9 до 1,05 м. По материалу из раскопа слой датируется IV в. до н.э. К этому же времени относится и открытый здесь угол большого, возможно общественного, здания, сложенного из обтесанных блоков. Эти раскопки показали, что, во-первых, в процессе наступления моря слои, относившиеся к более позднему, чем IV в. до н.э., времени были разрушены штормами, а во-вторых, прибрежная часть нижнего плато города была использована для жилого и общественного строительства не ранее IV в. до н.э. Последний вывод должен быть подтвержден дальнейшими исследованиями.

Таким образом, в результате пятилетних работ в затопленной части Фа-нагорийского городища была создана батиметрическая карта исследуемой акватории, отработаны методики подводных раскопок с применением грун-тососов, получены важные данные о состоянии культурного слоя под водой. Предстоящий этап исследований должен характеризоваться более широкими работами по расчистке поверхности слоя от ила и наносного песка с целью открытия новых строительных объектов для определения времени затопления древнего города. Предполагается также проведение сплошной ви- деосъемки всей акватории городища, для которой на предприятии “Петр” создана подводная ТВ-система с блоком ввода в поле изображения текущих координат точки съемки. Кроме того, ведется подготовка к выполнению работ по магнитной геофизической съемке затопленной части городища и созданию таким образом его магнитометрической карты. Возможно, совмещение этой карты с ранее выполненной батиметрией даст новый интересный материал для исследований.

Список литературы Фанагория: новые исследования

- Атавин А.Г., 1992. Лощеная керамика средневековой Фанагории//Боспорский сборник. М. Вып. 1.

- Блаватский В.Д., 1955. О происхождении боспорских склепов с уступчатыми перекрытиями//СА. XXIV.

- Блаватский В.Д., 1985. Античная археология и история. М.

- Гайдукевич В.Ф., 1949. Боспорское царство. М.; Л.

- Гайдукевич В.Ф., 1981. Боспорские города. Уступчатые склепы. Эллинистическая усадьба. Илурат. Л.

- Крыжицкий С.Д., 1993. Архитектура античных государств Северного Причерноморья. Киев.

- Кузнецов В.Д., 2000. Афины и Боспор: хлебная торговля//РА. № 1.

- Кузнецов В.Д., Латарцев В.Н., Латарцева Е.Е., Амелькин А.О., 2003. Подводные исследования в Фанагории в 1999-2002 гг.//Древности Боспора. М. Вып. 6.

- Паромов Я.М., 1998. Главные дороги Таманского п-ова в античное время//Древности Боспора. М. Т. 1.

- Тункина И.В., 2002. Русская наука о классических древностях юга России (XVIII -середина XIX в.). СПб.

- Hansen M.H., 1985. Demography and Democracy: The Number of Athenian Citizens in the Fourth Century B.C. Herning.

- Lawrence A.W., 1983. Greek Architecture. L. (Revised with additions by R.A.Tomlinson.)

- Owens E.J., 1991. The City in the Greek and Roman World. L.; N.Y.