Фандрайзинговые репортажи в новостных программах российского телевидения: особенности жанра

Автор: Кузнецова Е.В.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Актуальные проблемы российской журналистики

Статья в выпуске: 6 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена жанровым особенностям и специфическим средствам выразительности телевизионного фандрайзингового репортажа на российском телевидении. Если классический телевизионный репортаж и его характеристики подробно разобраны, то описания особенностей такого явления современного российского ТВ, как фандрайзинговые репортажи, в научной литературе практически не встречаются. Между тем они имеют характерные черты, позволяющие, на наш взгляд, выделить такие телерепортажи в особый поджанр. Среди них структурные, визуальные и языковые, касающиеся видеоряда, интервью и закадрового текста. В рамках исследования изучено 60 фандрайзинговых репортажей российских федеральных и региональных телеканалов - автор уделил внимание истории возникновения телевизионного фандрайзинга, его современному состоянию в России, а также оценил ближайшие перспективы этой отрасли благотворительности.

Благотворительность, фандрайзинг, телевизионный репортаж, фандрайзинговый репортаж, новостная телепрограмма, жанр, жанровая специфика

Короткий адрес: https://sciup.org/147244523

IDR: 147244523 | УДК: 070:316.77:364.054 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-6-21-31

Текст научной статьи Фандрайзинговые репортажи в новостных программах российского телевидения: особенности жанра

,

,

Фандрайзинг (от англ. fundraising , где fund – средства и to rais e – добывать, собирать) – это привлечение сторонних ресурсов на некоммерческие проекты [Даушев, 2012, с. 8]. Конец ХХ – начало ХХI в. – период глубинных изменений в формате и структуре фандрайзинга в мировой благотворительности. Это связано прежде всего с появлением телемаркетинга, поскольку именно на телевидении была реализована идея сбора пожертвований по SMS. Телевизионные каналы смогли сделать фандрайзинг массовым и максимально доступным для каждого.

Исторические корни этого явления уходят в 50-е гг. ХХ в. Именно тогда на телевидении в США стали популярны телемарафоны (в англ. telethon – от television телевидение и marathon марафон) – транслируемые по телевидению мероприятия по сбору средств, которые длились много часов или даже дней. Их целью был сбор денег на благотворительные, политические или другие цели. Первый в истории телемарафон провел в 1949 г. американский актер и комик Милтон Берл, собрав за 16 часов 1 00 000 долларов для Фонда исследования рака 1 [Breslin, 1991]. На следующий день все газеты опубликовали заголовки с этим, придуманным журналистами, словом “telethon” 2.

Благотворительные телемарафоны, как правило, строятся на просьбах о пожертвованиях со стороны ведущих и гостей, которыми часто являются знаменитости или деятели средств массовой информации. Всё это сочетается с развлекательными элементами программы: «живыми» выступлениями артистов, рок- или поп-групп, клипами, роликами, интервью. Чаще всего телемарафоны включают контент, связанный с темой, на которую собираются пожертвования: например, интервью с руководителями благотворительных организаций, репортажи, подробно описывающие проект, который предстоит реализовать и т. д.

В настоящее время подобные телемарафоны популярны во всем мире: свои аналоги, собирающие средства на благотворительные цели, имеют многие крупные телеканалы, причем некоторые марафоны становятся традиционными проектами, формирующими имидж телекомпании. Так, самым старым ежегодным телемарафоном в Соединенных Штатах считается телемарафон Грин – Бей (Green Bay telethon), который проводит телестанция WBAY-TV (канал 2) штата Висконси 3, помогающий собрать финансирование на покупку оборудования для лечения церебрального паралича. Он стартовал в первые выходные марта 1954 г. и продолжает ежегодно выходить в прямом эфире до сих пор 4.

А самым широко транслируемым на сегодняшний день стал телемарафон «Надежда для Гаити сейчас» (Hope for Haiti Now telethon), проведенный 22 января 2010 г. Он был посвящен помощи жертвам землетрясения в этой стране и собрал 58 миллионов долларов. Пожертвования при помощи SMS с мобильных телефонов тогда отправляли зрители нескольких стран. По замыслу организаторов, телемарафон был призван показать зрителям резкую пропасть между ними и людьми, пережившими катастрофу, и это удалось в полной мере [McAlister, 2012].

В Россию телемарафоны пришли гораздо позже. К первым и наиболее показательным примерам таких проектов можно отнести 24-часовые марафоны: советский телемарафон «Дети» в пользу Советского детского фонда для борьбы с детской смертностью и строительства детских домов семейного типа (ЦТ, 1990) 5; «Чернобыль», собиравший средства на медицинское обслуживание и социальное обеспечение пострадавших от катастрофы на ЧАЭС (1990 г.) 6; SOStradanie, организованный в 2004 г. телеканалом НТВ и радиостанцией «Наше радио» в поддержку пострадавших от теракта в Беслане. И хотя благотворительные телемарафоны проводились и по-прежнему проводятся на федеральных и региональных телеканалах, они так и не стали массовым и традиционным для российского ТВ жанром. Максимальную популярность и распространенность на отечественном телевидении получила «малая форма» этого явления: фандрайзинговые телерепортажи в новостных программах как наиболее рейтинговых, с максимально широкой зрительской аудиторией.

В России пионерами в этом виде фандрайзинга стали благотворительный фонд «Русфонд» и Первый канал. Первые фандрайзинговые репортажи, вышедшие в эфир в программе «Время» в 2011 г., произвели на телезрителей «эффект разорвавшейся бомбы»: миллионы наших соотечественников отправляли SMS со словом «ДОБРО» на короткий номер 5542, таким образом внося свой вклад в сбор пожертвований на сложнейшую операцию или дорогостоящее лекарство для тяжелобольного ребенка. По данным Русфонда, сумма пожертвований за эфир одного такого репортажа доходила до сотен миллионов рублей, что позволяло оказать помощь не только маленькому герою сюжета, но и десяткам детей, не показанных в эфире, но также остро нуждающихся в помощи благотворителей 7 . Всего в 2011-2019 гг., за время реализации совместного проекта «Русфонд на Первом», телезрители отправили в помощь детям 88 217 297 SMS, было собрано почти 5,4 миллиарда рублей, помощь получили 4 155 детей 8.

Сегодня это явление широко охватило телевизионный эфир и стало привычным для телезрителей. Практически каждый крупный телевизионный канал – как федеральный, так и региональный, считает своим долгом сотрудничество с одним или несколькими благотворительными фондами и «визуализирует» информацию об их фандрайзинговых сборах.

Так, фандрайзинговые телерепортажи выходят в рубрике «Всем миром» в программе «Время» на Первом канале, в федеральных и региональных выпусках программы «Вести» телеканала «Россия 1», в новостной программе «Сегодня» на НТВ, а на Пятом канале существует традиционный «День добрых дел», когда в течение всего дня транслируются не только телевизионные репортажи, но и межпрограммные ролики, в которых известные люди призывают телезрителей сделать пожертвование.

При очевидной популярности этот новый вид телерепортажей не получил в настоящее время достаточного внимания исследователей. Об особенностях социальной журналистики писали И. М. Дзялошинский и В. Ф. Олешко. Концептуально гуманитарная медиаповестка представлена в исследованиях московской школы социальной журналистики под руководством Т. И. Фроловой. Жанр телевизионного репортажа подробно описан в работах Г. В. Кузнецова, В. Л. Цвика, А. Я. Юровского. Между тем целостного анализа жанровой специфики телевизионного фандрайзинга до сих пор не проводилось. Цель нашего исследо- вания – выявление особых форм и черт, присущих фандрайзинговым репортажам как поджанру телевизионного новостного репортажа.

Для этого мы методом случайной выборки отобрали и изучили 60 (по 15 от каждого телеканала) репортажей, вышедших с 2011 по 2023 г. в программах «Новости» и «Время» на Первом канале: в рубриках «Русфонд на Первом» и «Всем миром», акции «День добрых дел» на Пятом канале, а также в региональных выпусках ВГТРК «Вести-Новосибирск» (Россия 1). В анализе жанровой структуры репортажей был применен структурно-типологический метод. С помощью метода сравнительного анализа структурных элементов и языковых особенностей фандрайзинговых репортажей мы выявили присущие им особенности.

Фандрайзинговый репортаж – это телерепортаж, подготовленный по всем его правилам и законам. Л. Е. Кройчик определяет репортаж как журналистский материал, дающий наглядное представление о событии, очевидцем или участником которого является автор (от лат. reportare – передавать, сообщать) [Кройчик, 2000]. В репортаже тема раскрывается на примере конкретных случаев, героев и их судеб [Литвиненко, 2013]. Эти характеристики отражены абсолютно во всех проанализированных нами фандрайзинговых репортажах.

Исследователи выделяют три основных вида репортажа:

-

• событийный репортаж оперативно отражает общественно значимое событие в хронологической последовательности;

-

• познавательный репортаж имеет в своей основе тему, которую освещает репортер, например рассказ о путешествии, научной лаборатории и т. д.ж

-

• проблемный репортаж несет в себе элементы анализа события, подчас авторские обобщения и выводы, автор привлекает дополнительные сведения, цифры, документы, свидетельства [Колесниченко, 2010].

Если основываться на этой типологии, фандрайзинговый репортаж, безусловно, проблемный. В его основе всегда лежит не разрешимая без вмешательства общества и конкретного человека-жертвователя проблема – жизненно необходимая, но дорогостоящая операция, лекарство, не оплачиваемое государством, или расходы на поиск донора костного мозга. В сути этой проблемы в фандрайзинговых телерепортажах всегда один и тот же конфликт: необходимость спасения жизни и здоровья ребенка и невозможность сделать это без помощи благотворителей.

Отметим современную тенденцию, которая не обходит стороной и фандрайзинговые репортажи. Некоторые исследователи подчеркивают, что «по своей природе репортаж имеет синтетический характер», и отмечают динамику так называемой «гибридизации» внутри жанра [Ким, 2004, c. 147]. Действительно, по нашим наблюдениям, в его структуре могут присутствовать элементы других жанров: портретного очерка, зарисовки, интервью, отчета и др. Фандрайзинговый репортаж становится конвергентным, что делает его гибридной формой. Впрочем, это относится и ко многим другим жанрам современной журналистики – как печатным, так и телевизионным [Цибанова, 2014; Виноградский, Куницына, 2016; Карпенко, 2021].

Рассмотрим структуру фандрайзинговых репортажей. Практически все современные телевизионные репортажи, предназначенные для новостных информационных программ, состоят из небольшого числа структурных элементов. Это видеоряд , закадровый текст , синхрон , стендап. Зачастую используется лайф , или интершум [Князев, 2001].

Фандрайзинговые репортажи отчасти сохраняют традиционный состав: в них обязательно присутствуют видеоряд, закадровый текст и интершум (лайф) как важные и яркие выразительные средства.

Видеоряд (смонтированные фрагменты видеоизображения, отобранные из отснятого оператором материала) – неотъемлемая и, пожалуй, главная часть любого телевизионного репортажа, ведь именно визуальность – имманентное свойство, определяющее специфику телевидения вообще. Говоря профессиональным сленгом, именно «картинка» зачастую определяет, появится ли телевизионный сюжет в эфире. Именно видеоряд, его зрелищность и убедительность – залог того, что материал посмотрит большее количество телезрителей.

Видеоряд фандрайзинговых репортажей по большей части соответствует принципам и приемам операторской съемки и монтажа классического телевизионного репортажа. Он выполняет самую главную описательную функцию телерепортажа, дает возможность телезрителю ощутить «эффект присутствия», а также фиксирует достоверность существования героев и происходящих с ними событий. Отметим и ряд визуальных особенностей фандрайзинговых репортажей. Среди самых ярких – обилие в видеоряде крупных планов (лица и глаза детей, родителей), деталей (послеоперационные шрамы, раны и повязки на теле детей) – все эти элементы работают на создание видеообраза, вызывающего у телезрителя эмоции сочувствия и желания совершить активное действие – пожертвование.

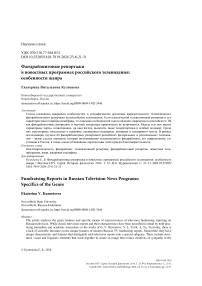

В фандрайзинговых репортажах как вид визуального представления информации авторы материалов используют видео или фотографии из семейного архива, чтобы показать прошлое и настоящее состояние ребенка или дать возможность зрителям увидеть его в обстоятельствах, которые сегодня ему недоступны: например, в школе или в путешествии, а не в больнице 9, а также фотографии или схематичные рисунки, иллюстрирующее и поясняющее рассказ о сложном заболевании ребенка или процесс предстоящей ему операции 10: например, рентгеновские снимки (см. рисунок).

Ну и, конечно, самая яркая визуальная особенность абсолютно всех фандрайзинговых репортажей, по которым их можно определить с первых секунд просмотра, – инфографика с коротким номером для перечисления пожертвований с мобильного телефона, иногда дублированная бегущей строкой, всплывающими либо статичными титрами. Как правило, ведущий в подводке 11 к репортажу или отводке 12, а затем и корреспондент в закадровом тексте или стендапе 13 дает краткую инструкцию, объясняет, с каким текстом на какой номер нужно отправить SMS, чтобы перечислить средства в рамках благотворительной акции и помочь нуждающемуся (см. рисунок)

В большинстве фандрайзинговых репортажей 2022–2023 гг. наряду с титром для пожертвований посредством SMS на экране размещают QR-код: телезритель наводит на него камеру мобильного телефона и переходит сразу на форму онлайн-платежа. Благодаря современному развитию банковских интернет-технологий возможность совершить пожертвование упростилась.

Таким образом, все визуальные особенности видеоряда фандрайзингового репортажа направлены на провокацию интерактивности телезрителя, на вовлечение его в процесс благотворительной акции. Еще Э. Г. Багиров [1978] писал о трех эффектах телеречи при взаимодействии с аудиторией: «эффект присутствия» – прямое общение телезрителя; «эффект доверия» – личностное общение телезрителя; «эффект диалога» – двустороннее общение телезрителя. В телевизионных фандрайзинговых репортажах все эти три эффекта не просто присутствуют, они раскрываются максимально полно.

Синхроны (фрагменты интервью) – еще один обязательный структурный элемент телевизионных репортажей, в том числе и фандрайзинговых. Ведь большинство исследователей особенностей телевизионной специфики сходятся во мнении, что человеческое лицо – важнейшее изобразительно-выразительное средство [Цвик, 2008].

3 4

Визуальные особенности фандрайзинговых телерепортажей:

1 – инфографика в репортаже; 2 – крупный план лица ребенка; 3 – интервью эксперта (врача) с визуализацией травмы ребенка; 4 – инфографика во время подводки ведущего

Visual features of fundraising television reports:

1 – infographics in the report; 2 – close-up of the child’s face; 3 – interview with an expert (doctor) with visualization of the child’s injury; 4 – infographics during the presenter’s introduction

Классик американской телевизионной журналистики Ирвинг Фэнг подчеркивал значимость звуковых фрагментов: «Авторы текста и видеоизображения должны уметь работать со звуком. Под этим подразумевается выбор лучшей из имеющихся цитат, той, которая содержит самую ценную информацию и передает ее наиболее четко и увлекательно» [Теленовости…, 1993, ч. 2, с. 101].

Отметим, что в фандрайзинговых репортажах, как правило, интервью дает четко очерченный круг героев: это родные или приемные мать и (или) отец, сам ребенок, если может «складно» говорить, а также эксперт: врач, который аргументирует необходимость операции или приема лекарства, подтверждает диагноз и иногда дает прогноз на дальнейшую жизнь маленького героя репортажа. И если синхроны экспертов практически всегда лишь информативны, зачастую выполнены в официально-деловом стиле, ведь выступающий в них человек говорит от лица профессионального сообщества, то интервью родителей всегда очень эмоциональны: мамы рассказывают историю своих детей, зачастую со слезами на глазах, иногда используют прямое обращение к телезрителям.

Еще одна отличительная особенность фандрайзинговых репортажей: в большинстве проанализированных нами материалов отсутствуют стендапы (от англ. stand up – стойка) – вербальный репортерский прием, когда журналист работает непосредственно в кадре, часто – на месте освещаемого события). Это характерно для материалов данного жанра, выходящих на Первом и Пятом телевизионных каналах. По мнению журналистов, редакторов и продюсеров, имеющих отношение к производству этих материалов, такое правило изначально существовало, чтобы журналист не перетягивал зрительское внимание на себя, полностью сосредоточив его на герое, нуждающемся в помощи.

Но по прошествии времени стендапы в фандрайзинговых репортажах все-таки стали появляться, возможно, в связи с требованиями новостной политики телеканалов, согласно которой стендап является рекомендованной и даже обязательной структурной частью телерепортажа. Так, мы видим появление журналиста «в кадре» в фандрайзинговых репортажах программы «Вести – Новосибирск» 14. Существуют аргументы и в пользу этого приема в телефандрайзинге. Психологи давно определили закономерность: доверие к источнику информации повышает доверие к самой информации. Вот почему так велико значение личности, появляющейся на телеэкране [Анохин, 2012, с. 279]. Таким образом, журналист, записывающий стендап рядом с ребенком, повышает доверие зрителей к ведущемуся сбору и благотворительному фонду, поскольку залогом этого является репутация самого журналиста и телеканала, на котором выходит в эфир материал. Если, например, в социальных сетях фандрайзинговые сборы часто ведут сами родители или добровольцы, зачастую с нарушениями (не предоставляя отчетов о состоянии ребенка, о целевых тратах полученных средств), а иногда доверием читателей злоупотребляют мошенники, то репортаж, особенно в эфире крупного федерального телеканала, сам по себе является свидетельством достоверности существования нуждающейся семьи и ребенка и, конечно, необходимости сбора. И появление стендапа журналиста – лишнее тому подтверждение: корреспондент был на месте, выяснил все подробности и ручается за правдивость информации.

Еще больший акцент на роли личности, призывающей зрителей к благотворительному пожертвованию, делает Пятый канал. «Завтра будет поздно. Помогите сейчас!» – под этим призывом с 2015 г. каждый четверг в эфире Пятого канала проходит акция «День добрых дел» 15. Там с призывом помочь выступают не только журналисты телеканала, но и известные личности: актеры, певцы или телеведущие, которые с экрана обращаются к зрителям с просьбой поддержать проект, сделать пожертвование, что должно вызвать еще большее доверие и желание помочь 16. Кроме того, Пятый канал расширяет формат телевизионного фандрайзинга, превращая свой проект в аналог телемарафона. Историю ребенка, нуждающегося в лечении, рассказывают еженедельно в течение всего дня: ведущие знакомят зрителей с «героем дня» от первого выпуска «Утра на Пятом» до итоговой информационной программы «Известия». По данным, указанным на сайте проекта, за 465 четвергов телезрителями перечислен 4 941 749 001 рубль 17.

Закадровый текст является еще одним из приемов выразительности телевизионного репортажа и, безусловно, в фандрайзинговых репортажах всегда присутствует. Чаще всего именно в закадровом тексте автор знакомит телезрителей с героями репортажа, информирует о наличии проблемы и способах ее решения.

Мы выявили отличия журналистских текстов в телерепортажах, направленных на благотворительный сбор. На основании анализа просмотренных нами материалов трех телеканалов (Первый, Россия 1, Пятый канал) можно сделать вывод, что закадровый текст журналиста всегда написан и начитан в эмоционально окрашенном стиле. Часто авторы фандрайзинговых репортажей используют художественные средства, присущие публицистическому стилю, – тропы: метафоры, эпитеты, сравнения, литоты, гиперболы, персонификацию, аллегории и т. д.

Приведем типичные для текстов фандрайзинговых репортажей примеры:

Печень Егора медленно умирает. Мешает тромб в портальной вене 18;

Зайдя в эту крохотную квартирку, где всё в розовом цвете, так не хочется верить, что пять лет назад в девичий рай вторглась страшная болезнь 19;

По крутой лестнице Ангелина поднимается, как волшебная принцесса в башню: с рождения она живет в заточении деревенского дома, а ее история похожа на страшную сказку – мама зовет свою дочь Русалочкой, для которой каждый шаг отзывается болью 20;

Напряжение мышц, говорят врачи, уходит буквально «на острие скальпеля» – то есть сразу 21;

Через два месяца после рождения веселый малыш стал медленно угасать 22;

Мама выяснила, что «хрустальных детей» успешно лечат в Москве 23;

Саша уже пережила пять операций, потеряла зрение на один глаз. Но болезнь неумолима – необходимо еще одно вмешательство 24;

Мама с папой стараются чаще гулять с дочкой – ей нужен кислород. А им самим – как воздух – нужна помощь неравнодушных людей 25.

Интересно, что степень эмоциональности и образности текстов на разных телевизионных каналах отличается. Нами выявлено, что из всех рассмотренных текстов наиболее развернутыми, описательными, в какой-то мере даже лиричными являются закадровые тексты акции «Русфонд на Первом». Эту традицию на телеканале продолжают и в рубрике «Всем миром». Стиль таких текстов можно считать публицистическим. А вот тексты фандрайзинговых репортажей рубрики «День добрых дел» на Пятом канале и в программе телеканала «Россия 1» «Вести – Новосибирск» более сдержанны, лаконичны, что характерно для стиля информационных жанров. Но элементы публицистического стиля встречаются и в них, что видно из приведенных нами примеров.

Еще одну особенность мы отметили, сравнивая фандрайзинговые репортажи разных каналов разных лет. В более ранних материалах мы прослеживали тенденцию авторов и визуальными, и языковыми средствами подчеркнуть драматизм ситуации, усилить накал. Во многих репортажах родители и дети плачут, а корреспонденты используют такие эмоционально окрашенные лексические единицы, как «мольба», «горе», «безысходность», как, например, в фандрайзинговом репортаже Первого канала о Кате Денисовой с сердечной и почечной недостаточностью 26. С течением времени стилистика языка фандрайзинговых сюжетов менялась, и на сегодняшний день такой подход к вовлечению телезрителей в благотворительность утрачивает актуальность [Мичкаева, 2022, с. 22]. На смену ему приходит более позитивный рассказ о детях и родителях, столкнувшихся с проблемой, но не опустивших руки и готовых бороться, в чем им и надо помочь сообща. Если раньше герои репортажей часто оказывались жертвами обстоятельств, то теперь они всё чаще – сильные люди:

На вопрос – как дела, Никита всегда отвечает – хорошо. Даже оставаясь подключенным к капельнице, после очередного курса химиотерапии. Он мужественно переносит болезненные процедуры, потому что знает: только так можно победить болезнь» 27;

Арине назначили стандартную химиотерапию. Звучит обычно, но на практике её может вынести не каждый взрослый 28;

На этом фото очень храбрый мужчина. В момент аварии он выкрутил руль на себя – спас пассажиров, но сам серьезно пострадал. Сейчас за ним ухаживает мама: «Я стараюсь не показывать своих слёз. Когда твой сын страдает, это очень тяжело, но если ты дашь слабинку, то, конечно, он ее почувствует 29.

Трансляция проблем людей способствует объединению телезрителей на основе поиска их совместного решения, а элементы героизации показывают, что и в обыденной жизни совершаются подвиги [Бережная, 2020, с. 64]. Таким образом, современный тренд для фандрайзинговых репортажей состоит в том, чтобы телезрителя воодушевить, а не разжалобить.

Такое явление, как фандрайзинговые репортажи, на российском телевидении уже обладает своей историей, они развиваются с течением времени, подстраиваясь под изменения (социальные, политические, технического прогресса), и, надо признать, являются распространенной практикой, традиционной рубрикой и уже неотъемлемой частью новостных программ на большинстве телевизионных каналов. Они строятся по своим правилам, обладают характерными особенностями, что, на наш взгляд, говорит об их жанровой специфике и позволяет выделить фандрайзинговые репортажи в отдельный поджанр.

Если говорить об общих тенденциях, то, по мнению экспертов – представителей благотворительных фондов, телепродюсеров и социологов, «золотая эра телевизионного фандрайзинга» в России позади. Дело в том, что с бурным развитием и лавинообразным увеличением количества фандрайзинговых телевизионных акций в последние годы в обществе возникает так называемая «усталость сострадать» [Редюк, 2019, с. 164]. В ежегодном докладе Общественной палаты Российской Федерации 30 еще в 2018 г. отмечалось, что опросы общественного мнения фиксируют накопившуюся информационную усталость, и значительная часть населения не хотела бы получать сообщения о благотворительных акциях и мероприятиях. По итогам 2022 г., по данным очередного Доклада 31, отмечается, что схема участия благотворителей в РФ меняется: всё меньше россиян переводят средства под воздействием эмоционального порыва, максимально упрощенным путем, в том числе посредством SMS. На смену такого вида денежным пожертвованиям приходит более системная, осознанная благотворительность, а вместо финансового участия – благотворительная деятельность через волонтерство.

Тем не менее фандрайзинговые репортажи по-прежнему актуальны и остаются в верстке информационных выпусков и сетке вещания телевизионного эфира.

Список литературы Фандрайзинговые репортажи в новостных программах российского телевидения: особенности жанра

- Анохин А. И. Специфические особенности и выразительные средства информационного телевещания // Вестник Чуваш. гос. ун-та. 2012. № 1. С. 276-280.

- Багиров Э. Г. Очерки теории телевидения. М.: Искусство, 1978. 151 с.

- Бережная М. А. Эстетика героического в фандрайзинговом телепроекте // Челябинский гуманитарий. 2020. № 3 (52). С. 62-68.

- Виноградский В. С., Куницына Н. В. Конвергентные жанры в современной периодике // Вопросы теории и практики журналистики. 2016. Т. 5, №. 3. С. 370-381.

- Даушев Д. Краткое введение в фандрайзинг // Даушев Д., Клецина А., Меньшенина И., Тульчинская Т. Фандрайзинг: истории из российской практики. Сборник кейсов. СПб.: ЦРНО, 2012. С. 8-15.

- Карпенко И. И. Конвергенция жанров и форм в современной журналистике // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия: Филология. Журналистика. 2021. № 3. С. 110-114.

- Ким М. Н. Жанры современной журналистики. СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2004. 335 с.

- Князев А. А. Основы тележурналистики и телерепортажа: Учеб. пособие. Бишкек: Изд-во КРСУ, 2001. 160 с.

- Колесниченко А. В. Практическая журналистика: Учеб. пособие. М.: Изд-во МГУ, 2010. 192 с.

- Кройчик Л. Е. Система журналистских жанров // Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для студентов высших учебных заведений. СПб.: Изд-во Общества «Знание», 2000. С. 125-167.

- Литвиненко А. А. Репортаж: искусство повествования: Практическое пособие. СПб: Изд-во СПБГУ, 2013. 48 с.

- Мичкаева А. С. Освещение благотворительной деятельности на современном российском телевидении // Слово в науке. 2022. Спецвыпуск. С. 19-24.

- Редюк А. Л. Исторические аспекты благотворительности в России: вчера и сегодня // Россия и мир в Новое и Новейшее время - из прошлого в будущее: Материалы XXV юбилейной ежегод. междунар. науч. конф.: В 4 т. / Под ред. В. М. Доброштана, С. И. Бугашева, А. С. Минина, Т. В. Рабуш. СПб.: СПбГУПТД, 2019. Т. 2. С. 163-165.

- Теленовости: секреты журналистского мастерства. Реферат книги Ирвинга Фэнга «Теленовости. Радионовости». М.: Ин-т повышения квалификации работников телевидения и радиовещания,1993. Ч. 1. 75 с.; Ч. 2. 143 с.

- Цвик В. Л. Телевизионная служба новостей: Учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 250 с.

- Цибанова Н. Н. Жанровые особенности зарисовки на ТВ // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2014. № 12-3. С. 197-203.

- Breslin J. Damon Runyon - a life. N. Y.: Ticknor & Fields, 1991. 410 p.

- McAlister E. Soundscapes of Disaster and Humanitarianism: Survival Singing, Relief Telethons, and the Haiti Earthquake // Small Axe: A Caribbean Platform for Criticism. 2012. Vol. 6, iss. 3 (39). P. 22-38.