Фармакокинетические и фармакогенетические аспекты персонализированной анальгетической терапии фентанилом ТТС в онкологии

Автор: Боброва Ольга Петровна, Дыхно Юрий Александрович, Шнайдер Наталья Алексеевна, Петрова Марина Михайловна, Зырянов Сергей Кенсаринович

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Обзоры

Статья в выпуске: 3 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - анализ отечественной и зарубежной литературы о влиянии фармакокинетических и фармакогенетических факторов на эффективность и безопасность анальгетической терапии трансдермальным фентанилом в онкологии. Материал и методы. Проведен поиск русско- и англоязычных статей в научных базах PubMed, Scopus, Web of Science, E-library по ключевым словам: фентанил ТТС, фармакокинетика, фармакогенетика, хронический болевой синдром, онкология, персонализация, обзор литературы, fentanyl TTS, pharmacokinetics, pharmacogenetics, chronic pain syndrome, oncology, personalization, literature review. Включались публикации с 2012 по 2017 г. Результаты. Анализ данных показал возможность влияния фармакокинетических и фармакогенетических факторов на межиндивидуальную изменчивость анальгетической терапии фентанилом ТТС в онкологии, предопределяя фенотипические различия по эффективности и безопасности обезболивания. Вынужденная полифармакотерапия с применением индукторов или ингибиторов активности изофермента CYP3A4 может значимо изменять эффективность и обеспечивать реализацию нежелательных побочных реакций сильных опиоидов. Противоречивые данные о влиянии носительства некоторых одиночных нуклеотидных полиморфизмов генов метаболизма, генов-транспортеров и генов μ-опиоидных рецепторов диктуют проведение дальнейших исследований в этой области. Заключение. На сегодняшний день отсутствует единое объяснение межиндивидуальной изменчивости анальгетической терапии фентанилом ТТС. Комплексная оценка фармакокинетических и фармакогенетических факторов, влияющих на эффективность и безопасность анальгетической терапии сильными опиоидами, является инструментом персонализированного подхода при проведении обезболивания в клинической онкологии.

Фентанил ттс, фармакокинетика, фармакогенетика, хронический болевой синдром, онкология, обзор литературы, персонализация

Короткий адрес: https://sciup.org/140254192

IDR: 140254192 | УДК: 616-006.6-009.7:615.212.7 | DOI: 10.21294/1814-4861-2018-17-3-94-100

Текст обзорной статьи Фармакокинетические и фармакогенетические аспекты персонализированной анальгетической терапии фентанилом ТТС в онкологии

Смешанные механизмы формирования хронического болевого синдрома онкологического генеза диктуют понимание различной эффективности и безопасности проводимой анальгетической терапии в рамках паллиативной помощи [1]. Высокая распространенность хронического болевого синдрома в онкологии (70–90 % при прогрессировании заболевания) определяет актуальность изучения причиннозначимых факторов межиндивидуальных различий проводимой анальгетической терапии, включающих лекарственные взаимодействия; экологические, фармакогенетические и пациент-обусловленные факторы [2]. Изучение влияния вышеуказанных факторов предопределяет персонализированный подход к проведению анальгетической терапии с целью сохранения качества жизни у данной категории пациентов на весь период «дожития» [3].

Фармакокинетические аспекты

Одним из основных принципов анальгетической терапии в онкологии является применение неинвазивных форм опиоидных анальгетиков [3, 4], классическим представителем которых являются трансдермальные терапевтические системы (ТТС). Фентанил ТТС – синтетический сильный μ-опиоидный анальгетик, применяемый в клинической онкологии с 1990-х годов для лечения хронического болевого синдрома [4]. Учитывая 100-кратный эквианальгетический потенциал фентанила ТТС в сравнении с золотым стандартом анальгетической терапии энтеральным морфином сульфатом, фармакологической нишей его практического применения является, как правило, сильный и очень сильный хронический болевой синдром [5], а также нарушение функционального значения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и сохранность кожных покровов. За счет низкой молекулярной массы (336,5 дальтон), высокой липофильности, отсутствия кожного метаболизма фентанил ТТС имеет фармакологические предпосылки для адекватного обезболивания.

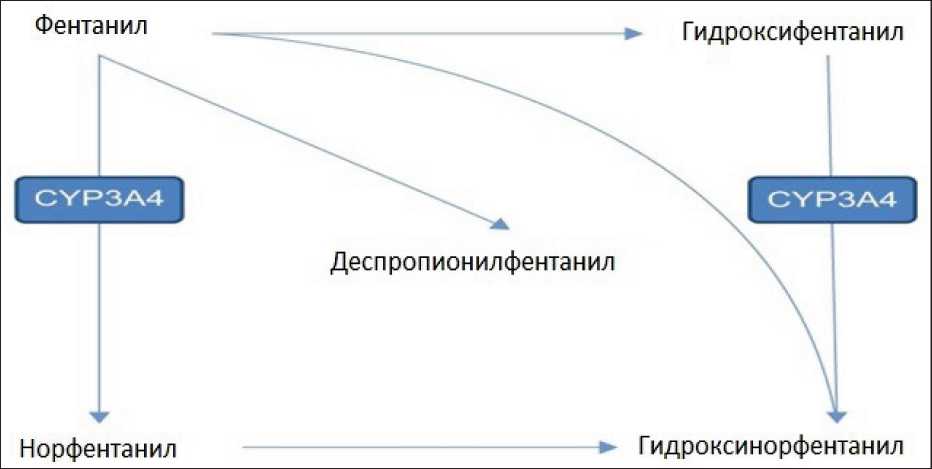

Известно, что фентанил метаболизируется в печени с участием изоферментов CYP3A4 и CYP3A5 цитохрома Р450 с образованием деспропионилфен-танила, гидроксифентанила и фармакологически неактивного норфентанила, на долю которого приходится 10 % (рис. 1) [2]. Вынужденная полипрагмазия в онкологии приводит к фармакокинетическим и фармакодинамическим лекарственным взаимодействиям [3]. Лекарственные средства (ЛС), назначаемые одновременно с фентанилом ТТС, могут быть индукторами или ингибиторами (субстратами) изоферментов CYP3A4/A5 цитохрома Р450 печени, что необходимо учитывать в повседневной клинической практике при ведении рассматриваемой категории пациентов [6] (табл. 1).

Известно, что сильные ингибиторы CYP3A4 приводят к 5-кратному увеличению (снижение клиренса на >80 %), умеренные – к 25-кратному (снижению клиренса на 50–80 %), слабые – к 1,252кратному (снижение клиренса на 20–50 %)

соответственно увеличению площади под фармакокинетической кривой «концентрация – время» (AUC) [6], характеризующей суммарную концентрацию ЛС в плазме крови в течение всего времени действия. Сильные индукторы, наоборот, обуславливают снижение AUC фентанила ТТС на 80 %, умеренные – на 50–80 %, слабые – на 20–50 % соответственно [6].

Многочисленные исследования показывают, что использование антимикотиков в онкологии вориконазола и кетоконазола с фентанилом ТТС приводит к увеличению AUC фентанила ТТС в 1,4 и 1,3 раза соответственно, итраконазола – к незначительному снижению AUC на 9 %, флуконазола – отсутствие клинически значимых различий AUC [7]. Грейпфрутовый сок (сильный ингибитор CYP3A4) не показал значимого изменения AUC фентанила ТТС [8]. Рифампицин, карбамазепин и фенобарбитал – индукторы CYP3A4, приводящие к значимому снижению AUC фентанила ТТС в 2–2,6 раза [9]. Парекоксиб и галоперидол (ингибиторы CYP3A4) не оказывают на фармакокинетику фентанила никакого влияния [6, 9]. Таким образом, использование одновременно с фентанилом ТТС только сильных ингибиторов CYP3A4 может приводить к реализации респираторной и других видов токсичности, а применение только сильных индукторов к неэффективному обезболиванию [10]. Одновременное использование умеренных и/ или слабых индукторов/ингибиторов CYP3A4 не всегда требует коррекции дозового режима и/или смены схемы обезболивания.

Многие пациенты онкологического профиля на разных стадиях онкологического процесса получают множественные курсы химиотерапии, а также таргетное и сопроводительное лечение, что необходимо учитывать в рамках возможного межлекарственного взаимодействия за счет возможного влияния на активность изофермента CYP3A4, изменяющего эффективность анальгетической терапии фентанилом ТТС (табл. 2).

Изучение влияния локализации ТТС на различных участках кожи показало отсутствие различий

Рис. 1. Метаболизм фентанила

Таблица 1

Индукторы и ингибиторы (субстраты) изофермента CYP3A4 цитохрома Р450 печени

Ингибиторы

Сильные Умеренные Слабые

Вориконазол, грейпфрутовый сок (высокой концентрации), итраконазол, кетоконазол, кларитромицин, лопинавир, нефазодон, поза-коназол, ритонавир, саквинавир, телапревир, телитромицин

Апрепитант, верапамил, грейпфрутовый сок (обычной концентрации), дарунавир, дилтиазем, иматиниб, флуконазол, фосампренавир, ципрофлоксацин, эритромицин

Индукторы

Алпразолам, амиодарон, амлодипин, аторвастатин, би-калутамид, зилеутон, изониазид, нилотиниб, оральные контрацептивы, ранитидин, ранолазин, тикагрелор, типранавир, флувоксамин, флуоксетин, циклоспорин, цилостазол, циметидин, экстракт желтокорня канадского, экстракт лисьтев гинкго билоба

Сильные

Умеренные

Слабые

Авасимиб, карбамазепин, ри- Бозентан, модафинил, нафцил- Апрепитант, армодафинил, пиоглитазон, преднизолон, фампицин, фенитоин, экстракт лин, этравирин, эфавиренз рефинамид, экстракт эхинацеи зверобоя, дексаметазон

Таблица 2

Метаболизм лекарственных средств посредством изофермента ÑÓÐ3À4 цитохрома Р450

|

МНН |

СУР3А4 |

Функциональное значение |

|

Метотрексат |

+ |

|

|

Винкристин |

+ |

|

|

Циклофосфамид |

+ |

|

|

Доцетаксел |

+ |

|

|

Доксорубицин |

+ |

|

|

Винорельбин |

+ |

|

|

Трастузумаб |

+ |

|

|

Фулвестрант |

+ |

Изофермент принимает участие |

|

Тамоксифен |

+ |

в метаболизме препарата |

|

Диазепам |

++ |

|

|

Лоразепам |

+ |

|

|

Алпразолам |

+ |

|

|

Клоназепам |

+ |

|

|

Сертралин |

+ |

|

|

Венлафаксин |

+ |

|

|

Амитриптилин |

+ |

|

|

Лапатиниб |

+↓ |

|

|

Анастразол |

+↓ |

Препарат снижает активность |

|

Флувоксамин |

+↓ |

изофермента |

|

Рисперидон |

+↓ |

|

|

Паклитаксел |

+↑ |

Препарат повышает активность изофермента |

Примечание: МНН – международное непатентованное наименование.

эффективности терапии [11]. Известно, что ультрафиолетовое воздействие, подъем температуры, местное нагревание ТТС могут способствовать увеличению биодоступности препарата в 2–4 раза, что необходимо принимать во внимание в практической онкологии. При этом не доказано влияние на фармакокинетические параметры фентанила ТТС курения, времени суток, физической нагрузки, гипертрихоза [9].

Влияние возраста на изменение эффективности и безопасности фентанила ТТС было изучено во многих исследованиях, по результатам которых не удалось сделать клинически значимых выводов для практического применения [5]. Однако, учитывая возрастобусловленные изменения органов элими- нации ЛС, необходимо очень аккуратно титровать дозу фентанила ТТС у лиц старше 60 лет, не превышая стартовую дозу, особенно у опиоиднаивных пациентов (никогда не получавших опиоиды) с 25 мкг/ч (600 мкг в сут) с наращиванием дозы 1 раз в 72 ч [5].

Фармакокинетические параметры фентанила ТТС не имеют гендерных различий [8], что объясняет отсутствие необходимости коррекции дозы ТТС с фентанилом отдельно для мужчин и женщин. Гипоальбуминемия (альбумин менее 3,5 г/дл) предопределяет более низкую плазменную концентрацию фентанила ТТС [11]. В повседневной клинической практике необходимо учитывать, что при низком уровне альбумина для адекватного обе-

Таблица 3

Номенклатура однонуклеотидных полиморфизмов гена CYP3À4

Значимые аллели

Значимые ОНП

Функциональное значение

|

CYP3А4 *16В |

554C>G (rs12721627) |

|

CYP3А4 *17 |

566T>C (rs4987161) |

|

CYP3А4 *16А |

554C>G (rs12721627) |

|

CYP3А4 *13 |

1247 C>T (rs4986909) |

|

CYP3А4 *12? |

1117 C>T (rs12721629) |

|

CYP3А4 *11 |

1088C>T (rs67784355) |

|

CYP3А4 *8 |

389 G>A (rs72552799) |

|

CYP3А4 *22 |

15389C>T (rs35599367) |

|

CYP3А4 *20 |

1461_1462insA |

|

CYP3А4 *26 |

802 C>T(none) |

|

CYP3А4 *18А |

878T>C (rs28371759) |

|

CYP3A4*1B |

392 A > G (rs2740574) |

|

CYP3A4*1A |

Дикий тип |

|

CYP3А4 *1G |

20230 G>A(rs2242480) |

Снижение активности фермента in vitro

Снижение активности фермента

Отсутствие ферментативной активности

Повышение ферментативной активности 2-кратное увеличение активности фермента Нормальная функция фермента

У гомозигот по GG генотипу требуются значительно более низкие дозы фентанила по сравнению с гомозиготами АА зболивания могут потребоваться более высокие дозы фентанила ТТС.

Низкий индекс массы тела (ИМТ) предопределяет снижение скорости абсорбции фентанила из ТТС, что особенно важно при анорексии/кахексии и синдроме слабости у онкологических больных [11]. Проведенные исследования в условиях почечной недостаточности показали, что в клинической практике нет причин корректировать дозу фентанила ТТС в зависимости от нарушения функции почек [12]. При тяжелой печеночной недостаточности (класс С 10–15 балов по шкале Child–Pugh) AUC фентанила ТТС увеличена за счет семикратного снижения клиренса [13]. Таким образом, наличие тяжелого поражения печени у пациента онкологического профиля (первичное или метастатическое) для безопасности терапии требует обязательной коррекции дозового режима в сторону уменьшения.

Фармакогенетические аспекты

Известно, что фентанил ТТС подвергается бета-окислению под действием изофермента CYP3A4/5 и не подвергается глюкуронированию в печени [14]. Гены CYP3A4 / CYP3A5 кодируют изофермент CYP3A4/5 цитохрома P450 печени, обеспечивающий метаболизм 50 % всех наркотических анальгетиков, включая фентанил. Вышеуказанные гены локализованы на хромосоме 7q22.1 и обеспечивают 3085 % вариабельности активности изофермента 3A4 [15]. Распределение известных одиночных нуклеотидных полиморфизмов (ОНП) гена CYP3A4 по скорости метаболических превращений представлено в табл. 3.

Применение фентанила ТТС также характеризуется реализацией гастро-, нейро- и респираторной токсичности наряду с другими сильными опиоидами [16]. Однако медленное нарастание плазменных концентраций фентанила ТТС крайне редко приводит к гиповентиляции и угнетению дыхания в сравнении с другими формами доставки сильных опиоидов [4], что позволяет длительную анальгетическую терапию считать безопасной. Более редкое нарушение моторно-эвакуаторной функции ЖКТ при использовании фентанила ТТС обусловлено отсутствием воздействия на этапе всасывания на μ-опиоидные рецепторы в нервных сплетениях ЖКТ [16]. Риск развития психической зависимости фентанила ТТС также ниже в сравнении с парентеральными и энтеральными формами сильных опиоидов за счет наименьшего наркогенного потенциала [4].

Пациенты, являющиеся гомозиготными носителями ОНП CYP3A5*3 ( CYP3A5*3/*3) гена CYP3A5 , имеют 2-кратное повышение плазменной концентрации фентанила в сравнении с гомозиготными ( CYP3A5*1/*1) и гетерозиготными ( CYP3A5*1/*3) носителями дикого типа ОНП [17], что приводит к интоксикации фентанилом. Снижение общего клиренса фентанила на 30–50 % также характерно для гомозиготных носителей ( CYP3A5*3/*3) [17]. Носительство ряда ОНП гена CYP3A4 приводит к значимому снижению ферментативной активности изофермента CYP3A5 цитохрома Р450 печени, включая 19386 G>A ( CYP3A4*9 ); 3699C>T( CYP3A4*8 ); 3775A>G; 6986A>G( CYP3A4*3L ); 6986A>G; 29753T>C; 31611C>T( CYP3A4*3L ). Субстратами для CYP3А4/5 являются также амиодарон, апре-питант, антагонисты кальция, флуоксетин, имати-ниб, вальпроаты, тамоксифен ЛС, применяемые у онкологических больных.

Белки-переносчики АВСВ1 (Ргликопротеин) и SLCO1B1 ответственны за транспорт фентанила к клеткам-мишеням [18]. Фентанилиндуцированное снижение частоты дыхания было самым значитель- ным у пациентов с гомозиготным генотипом C/C по ОНП 1236C>T гена АВСВ1 по сравнению с пациентами с гомозиготным генотипом Т/Т по ОНП 3435С>Т, в частности у взрослых пациентов в корейской и турецкой популяциях [14, 17]. Гаплотип, состоящий из трех полиморфных позиций в гене ABCB1 (1236TT – rs1128503, 2677TT – rs2032582 и 3435TT – rs1045642), ассоциирован с повышенной респираторной токсичностью фентанила у корейских пациентов [17].

Однако, несмотря на имеющиеся результаты, в настоящее время получены и противоречивые данные о влиянии носительства некоторых ОНП генов, кодирующих белки-переносчики (АВСВ1 1236 и SLCO1B1*1а и *15), на фармакокинетические параметры фентанила [17]. При этом не выявлено четкой связи между фармакокинетическими изменениями, частотой и выраженностью нежелательных побочных реакций (НПР), индуцированных применением фентанила ТТС [17].

Пациенты, гомозиготные носители аллеля 118G (ОНП 118A>G) гена OPRM1, кодирующего μ1-опиоидные рецепторы, требовали больших доз фентанила для достижения адекватного облегчения боли по сравнению с двумя другими группами пациентов (гомозиготных и гетерозиготных носителей аллеля 118А) и не имели статистически значимых различий по частоте тошноты и рвоты [20]. Данные литературы также свидетельствуют о генетически обусловленной безопасности и эффективности

Список литературы Фармакокинетические и фармакогенетические аспекты персонализированной анальгетической терапии фентанилом ТТС в онкологии

- Schmidt B.L., Hamamoto D.T., Simone D.A., Wilcox G.L. Mechanisms of cancer pain. Mol Interv. 2010; 10 (3): 164-78. DOI: 10.1124/mi.10.3.7

- Kuip E.J., Zandvliet M.L., Koolen S.L., Mathijssen R.H., van der Rijt C.C. A review of factors explaining variability in fentanyl pharmacokinetics; focus on implications for cancer patients. Br J Clin. 2017; 83: 294-313. DOI: 10.1111/bcp.13129

- Новиков Г.А. Контроль симптомов в паллиативной медицине. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 248.

- Пчелинцев М.В. Клинико-фармакологические особенности и преимущества трансдермального применения фентанила при сильной хронической боли. Лечащий врач. 2016; 5: 2-7.

- Боброва О.П., Зуков Р.А., Модестов А.А., Шнайдер Н.А., Петрова М.М., Пронина Е.А. Хронический болевой синдром в онкологии: диагностика и лечение. Красноярск: Версо, 2017. 128.