Фармакотерапия депрессии: комплексный клинический подход

Автор: Герасимчук М.Ю.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Психофармакотерапия

Статья в выпуске: 3 (96), 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучение влияния клинических и хронобиологических характеристик больных на тяжесть депрессии и особенности психофармакотерапии. Материал: проведено клинико-психопатологическое исследование 100 больных депрессией в 2014-2017 гг., из них 68 женщин и 32 мужчины в возрасте от 18 до 77 лет (средний возраст 48±16 лет). Методы: клинико-психопатологический, психометрический (MADRS, HDRS-21, PSQI, SPAQ, MEQ, ТОВ, ИМ), статистический. Результаты: В статье описаны результаты изучения влияния клинических и хронобиологических характеристик на особенности психофармакотерапии больных с верифицированным диагнозом депрессии (F31.3-F31.5, F32, F33 по критериям МКБ-10). Заключение. С использованием математических методов статистического анализа определены информативные клинические и хронобиологические факторы, влияющие на тяжесть состояния больного спустя 8 недель терапии: возраст на момент обращения, хронотип, клинический синдром, исходная тяжесть состояния. Индивидуальный биоритмологический статус больного может влиять на эффективность психофармакотерапии. Учет полученных данных может способствовать улучшению качества медицинской помощи данной категории пациентов.

Психофармакотерапия, антидепрессанты, биологические ритмы

Короткий адрес: https://sciup.org/14296013

IDR: 14296013 | УДК: 616.89-008.454:616.8-085.2/.3

Текст научной статьи Фармакотерапия депрессии: комплексный клинический подход

Высокая распространенность аффективной патологии определяет социальную значимость заболевания [3, 5, 7]. Наряду с появлением новых антидепрессантов, значимых изменений в эффективности и скорости развития эффекта препаратов не произошло [6, 8].

Природа депрессии как «мультифакториального расстройства» (Бохан Н.А., Счастный Е.Д., 2016) [2], интерес к роли мелатонина [1, 16], синхронизации физиологических ритмов демонстрируют перспективность поиска биологических диагностических показателей для разработки персонализированного подхода [11]. Так, за последние годы в зарубежной литературе активное внимание уделяется изучению риска развития психической патологии, тяжести депрессии и переносимости фармакологических препаратов у лиц с разным характером суточной активности (хронотип) [4, 10, 12, 14, 17]. Применение информационных технологий в здравоохранении на современном этапе уже на начальной стадии обследования может позволить прогнозировать промежуточный и конечный результаты применения стандартных схем лечения.

Цель исследования – изучение влияния клинических и хронобиологических характеристик больных на тяжесть депрессии и особенности психофармакотерапии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Комплексное клинико-психопатологическое исследование проведено при участии 100 больных депрессией, поступивших на лечение в Клинику психиатрии им. С.С. Корсакова Университетской клинической больницы № 3 ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России в период 2014-2017 гг.

В исследовательскую выборку вошло 68 женщин и 32 мужчины в возрасте от 18 до 77 лет (средний возраст составил 48±16 лет).

Критерии включения: 1) диагноз депрессии, установленный согласно МКБ-10 – депрессивный эпизод, F32 (n=27); рекуррентное депрессивное расстройство, F33 (n=53); биполярное аффективное расстройство, F31.3-31.5 (n=20); 2) добровольное информированное согласие пациентов на участие в исследовании.

Критерии невключения: депрессия в рамках шизофрении, органического поражения ЦНС, болезней зависимостей (алкоголизм, наркомания); беременность, кормление грудью.

Критерии исключения: отказ от дальнейшего участия, тяжелые заболевания внутренних органов

Для достижения поставленной цели использованы следующие методы и подходы: сбор анамнестических данных, клинико-психопатологическое исследование с применением шкалы депрессий Монт-гомери-Асберга (MADRS), Питтсбургского опросника для определения качества сна (PSQI), Опросника для оценки сезонного паттерна (SPAQ). Методика для оценки циркадных ритмов человека Morningness Eveningness Questionnaire (MEQ) позволила выделить лиц с вечерним (В), промежуточным (П) и утренним (У) хронотипами. Суточные колебания настроения оценивались по шкале Гамильтона (HDRS-21, пункт 18а), особенности восприятия времени при аффективных расстройствах – по Тесту осознавания времени (ТОВ) и «индивидуальной минуте» (ИМ, по методу Halberg). Для оценки эффективности психофармакотерапии проводилось определение числа респондеров (R), у которых выявлено снижение исходного балла MADRS более чем на 50% к 8-й неделе терапии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе исследования был проанализирован ряд параметров, отражавших периодические закономерности течения заболевания. Возраст больных на момент начала заболевания варьировал от 15 до 75 лет (в среднем 38,06±14,94 года), длительность заболевания колебалась от 1 месяца до 53 лет 6 [1,5; 13; 5]). За этот период больные перенесли от 0 до 25 эпизодов (3 [0; 6]) без учета настоящего, продолжительностью от 0 до 24 месяцев (3 [2; 4]). Доля повторных эпизодов – 72%. Средний балл по MEQ составлял 47,25±9,63 балла, процентное распределение по хронотипам: У – 12%, П – 58%, В – 30%.

Психометрическая оценка по самоопроснику MEQ была оправдана в связи с корреляцией между субъективными и объективными результатами измерений [13]. Значения ТОВ составили 24±4,04 балла, «индивидуальная минута» была значительно короче объективной – 43,5±6,3 сек, особенно при меланхолической депрессии (37±3,7 сек), что отражало нарушение согласованности восприятия времени при аффективных расстройствах.

Сезонный паттерн в соответствии с Опросником SPAQ был установлен в 13% случаев, с осеннезимней периодичностью у лиц с униполярной депрессией. Примечательно, что параметр сезонности был значимым до начала заболевания. Среди больных с биполярным расстройством пик рождаемости приходился на январь (25%), при рекуррентном (n=53) – на июнь (19%), в случае впервые выявленного эпизода (n=27) отмечалось два разнонаправленных пика.

В соответствии с Опросником PSQI качество сна – наиболее ранний и очевидный показатель нарушения циркадных ритмов. Данный показатель был ниже при повторных эпизодах в рамках рекуррентного и биполярного расстройств – 17,6±5,9 и 17,5±3,5 балла, чем при единичном эпизоде – 20±4,6 (K-W test, p=0,013); время засыпания: 55 [30; 60], 30 [10; 50] и 30 [10;50] соответственно (K-W test, p=0,017).

В таблице 1 приведены признаки, которые имели значимую степень корреляции с PostMADRS (p<0,05).

Таблица 1

Признаки со значимой степенью корреляции с PostMADRS (p<0,05)

|

Признак |

Гамма-корреляция |

|

Возраст на момент обращения |

0,141063 |

|

Пол |

0,135109 |

|

Диагноз |

-0,301927 |

|

Первый/повторный эпизод |

0,358283 |

|

Клинический синдром |

0,225734 |

|

Хронотип |

0,499231 |

|

MEQ |

-0,264373 |

|

Длительность депрессивного эпизода, месяцы |

0,160436 |

|

Продолжительность заболевания, годы |

0,242361 |

|

PSQI |

-0,144060 |

|

PreMADRS |

0,624713 |

|

dMADRS |

-0,675944 |

Результаты регрессионного анализа с пошаговым включением переменных представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты регрессионного анализа с пошаговым включением переменных

|

БЕТА |

Ст.Ош. БЕТА |

B |

Ст.Ош. B |

p |

|

|

Св. член |

-16,2281 |

3,087306 |

0,000001 |

||

|

Пол |

0,136960 |

0,074555 |

0,9457 |

0,514817 |

0,069364 |

|

Возраст |

0,185187 |

0,073807 |

0,0379 |

0,015116 |

0,013816 |

|

Хронотип |

0,283523 |

0,082438 |

1,5094 |

0,438890 |

0,000871 |

|

Синдром |

0,198092 |

0,070865 |

0,3615 |

0,129329 |

0,006285 |

|

PreMADRS |

0,495117 |

0,078067 |

0,7279 |

0,114776 |

0,000000 |

Из полученных данных видно, что при условии p<0,05 наибольшую степень влияния на PostMADRS оказывали такие факторы, как возраст больного на момент обращения, хронотип, синдром, исходная тяжесть состояния (PreMADRS). В целом модель взаимосвязи отклика с предикторами достаточно адекватная, коэффициент множественной корреляции R=0,736 близок к 1, а R2=0,541 больше, чем 0,5, и описывает более 56% изменчивости отклика.

Суммарный балл MADRS при поступлении и на 8-й неделе у мужчин и женщин не различался: 29,02±1,9 и 29,03±2,8; 12,3±2,9 и 13,07±3,5 (p>0,05).

Балл PostMADRS имел более высокие значения в старших возрастных группах 56–70 лет: 13,47 [10,1; 16,8], чем в группе 18–25 лет – 11,5 [8,8; 14,2] (K-W test; p=0,053), при поступлении значения PreMADRS были сопоставимы (29,87 [28,09; 31,65] и 28,67 [25,9; 31,38], K-W test; p>0,05).

В представленной выборке были выделены меланхолические (n=24), тревожные (n=33), анестетические (n=11), адинамические, апатические (n=14) и ипохондрические (n=18) депрессии. Ипохондрический синдром был ассоциирован с более тяжелым состоянием при поступлении и спустя 8 недель: 30,56 балла [28,7; 32,4] и 15,33 балла [12,1; 18,6], при тревожном – 29 баллов [27; 30,9] и 11,9 балла [8,6; 15,2] (Mann-Whitney test: p=0,006, p=0,002). Закономерно более высоким значениям PreMADRS соответствовало более тяжелое состояние по PostMADRS (Wilcoxon test, p<0,0001).

Подбор комплекса лекарственных препаратов производился индивидуально. Схемы купирующей терапии депрессий, применяющиеся в исследовании: антидепрессант в качестве монотерапии (17%) или в сочетании с нормотимиком (11%), нейролептиком (45%), нормотимиком и нейролептиком (27%). При первом эпизоде доля респондеров была несколько выше – 79%, чем при повторных эпизодах – 75% и 63% (χ2=2,28, сс=2, p=0,32). При рекуррентной депрессии монотерапия антидепрессантом по сравнению с другими препаратами была ассоциирована с улучшением к 8-й неделе (χ2=6,31, сс=3, p=0,032).

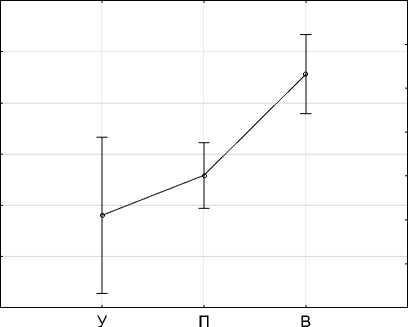

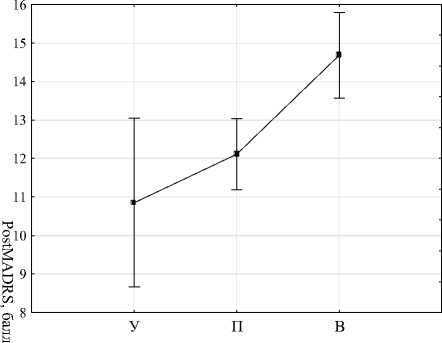

Единственным параметром, включенным в модель, отражавшим биологические закономерности, являлсял хронотип. У больных с вечерним предпочтением (В) тяжесть состояния была выше как исходно, так и спустя 8 недель терапии (K-W test; p=0,002; p=0,001) (рис. 1).

Примечание. По оси ординат - суммарный балл MADRS; по оси абсцисс - утренний, промежуточный, вечерний (У, П, В) хронотипы больных

Рисунок 1 - Различия между тяжестью депрессии при поступлении (PreMADRS) и спустя 8 недель терапии (PostMADRS) у больных с различными хронотипами

Анализ распределения больных по числу ре-спондеров показал, что эффективность психофармакотерапии при вечернем хронотипе была выше в случае назначения антидепрессантов (АДП) в первой половине дня (92%), приема трициклических АДП и селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (Rb=70%, Rу=33%; Rb=72%, Rу=50%). Для больных с утренним хронотипом - во второй половине дня (52%, p<0,0001), при приеме АДП «других» классов (ингибиторов МАО, селективных и полуселективных ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина, селективных ингибиторов обратного захвата норадреналина, блокаторов серотониновых и адренорецепторов, мелатонинер-гического препарата) (Rу=100%, Rb=54%, p=0,031), АДП с дополнительным седативным (амитриптилин, миртазапин, миансерин, пипофезин, флувок-самин) и сбалансированным действием (мапроти-лин, пароксетин, пирлиндол, кломипрамин, венлафаксин) (Rу=63%, Rb=43%; Rу=100% и Rb=64%).

В целом соотношение респондеров среди больных с разными хронотипами было следующим: Rу=75%, Rп=73%, Rb=67%. При промежуточном хронотипе показатели занимали средние значения: R тцА =73%, R cиoзc =64%, R другие адп =78%. Внутри групп по каждому из хронотипов статистически значимых различий при использовании описанных выше схем терапии не установлено (по числу ре-спондеров, p>0,05). Установленные закономерности могут быть связаны с клинической картиной заболевания у больных с разными хронотипами и особенностями фармакологического действия препаратов. Так, выявлено преобладание тревожных депрессий при утреннем и промежуточном хронотипах (58,3%), меланхолических - при вечернем хронотипе (30%). Зарубежными авторами неоднократно было показано снижение доли лиц с утренним типом среди больных по сравнению с популяцией в целом [15] и отмечалась тесная связь между депрессией и вечерним предпочтением [9, 18], исходя из чего последнее может расцениваться как исходно неблагоприятный фактор течения заболевания и прогноза.

ЗАКЮЧЕНИЕ

По итогам проведенного исследования с использованием математических методов статистического анализа определены наиболее информативные клинические и хронобиологические факторы, оказывающие влияние на тяжесть состояния больного спустя 8 недель терапии: возраст на момент обращения, хронотип, клинический синдром, исходная тяжесть состояния. Полученные результаты указывают на тот факт, что индивидуальный биоритмологический статус больного может влиять на эффективность психофармакотерапии. Учет полученных данных может способствовать улучшению качества медицинской помощи данной категории пациентов.

Список литературы Фармакотерапия депрессии: комплексный клинический подход

- Алексеева Н.С., Салмина-Хвостова О.И., Белобородова Е.В. Взаимосвязь нарушений пищевого поведения с уровнем мелатонина и серотонина при метаболическом синдроме. Сибирский вестник психиатрии и наркологии.2016; 4 (93): 39-44.

- Бохан Т.Г., Бохан Н.А., Счастный Е.Д., Шухлова Ю.А., Галажинская О.Н., Танабасова У.В. Причины и последствия депрессии в восприятии представителей этнических групп Сибири. Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2016; 9 (65): 47-69.

- Бохан Т.Г., Терехина О.В., Шухлова Ю.А., Немцев А.В., Галажинская О.Н., Танабасова У.В., Кургак Д.И., Матвеева Н.П., Бадыргы И.О. Особенности стратегий поведения и факторов улучшения состояния у представителей этнических групп Сибири с симптомами депрессии. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2016; 4 (93): 109-116.

- Герасимчук М.Ю. Хронобиологический паспорт депрессии. Вестник последипломного медицинского образования. 2016; 4: 56-61.

- Дубровская В.В., Корнетова Е.Г., Микилев Ф.Ф., Дмитриева Е.Г., Мальцева Ю.Л., Корнетов А.Н., Семке А.В. Опыт применения неинвазивной биоимпедансометрии для оценки изменений жировой компоненты состава тела больных шизофренией в ходе антипсихотической терапии. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2017; 1 (94): 10-14.

- Семке А. В., Алтынбеков К. С. Фармакоэкономические аспекты антидепрессивной терапии (литературный обзор). Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2014; 1 (82): 71-74.

- Счастный Е.Д., Симуткин Г.Г., Лебедева Е.В., Яковлева А.Л., Лосенков И.С., Левчук Л.А., Сергиенко Т.Н., Муслимова Э.Ф., Репин А.Н., Нонка Т.Г., Иванова С.А. Клиникобиологические факторы полиморфизма и эффективности терапии аффективных расстройств. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2016; 4 (93): 26-32.

- Шацберг А.Ф., Коул Дж.О., ДеБаттиста Ч. Руководство по клинической фармакологии/пер. с англ.; под ред. А.Б. Смулевича, С.В. Иванова. М.: МЕДпресс-информ, 2014: 215.

- Antypa N., Verkuil B., Molendijk M., et al. Associations between chronotypes and psychological vulnerability factors of depression. Chronobiol Int. 2017. Jul. 31: 1-11.

- Au J., Reece J. The relationship between chronotype and depressive symptoms: A meta-analysis. J. Affect Disord. 2017; 218: 93-104.

- Boiko A.S., Losenkov I.S., Levchuk L.A., et al. Multiplex Approach in Depressive Disorders. Research Opera Med Physiol 2016; 2 (S1): 33-34.

- Fischer D., Lombardi D.A., Marucci-Wellman H., Roenneberg T. Chronotypes in the US -Influence of age and sex. PLoS One. 2017; 12 (6): e0178782.

- Gershon A., Kaufmann C.N., Depp C.A., et al. Subjective versus objective evening chronotypes in bipolar disorder. Affect Disord. 2017;225: 342-349.

- Goel N. Genetic Markers of Sleep and Sleepiness. Sleep Med Clin. 2017; 12 (3): 289-299.

- Müller M.J., Cabanel N., Olschinski C., et al. Chronotypes in patients with nonseasonal depressive disorder: Distribution, stability and association with clinical variables. Chronobiol Int. 2015; 32 (10): 1343-51.

- Pfeffer M., Korf H.W., Wicht H. Synchronizing effects of melatonin on diurnal and circadian rhythms. Gen Comp Endocrinol. 2017; May 19. pii: S0016-6480(17)30172-7 DOI: 10.1016/j.ygcen.2017.05.013

- Taneja R., Hunter K., Burakgazi-Dalkilic E., Carran M. Effect of sleep patterns on levetiracetam induced mood changes. Epilepsy Behav. 2017; Aug 18. pii: S1525-5050(17)30433-X DOI: 10.1016/j.yebeh.2017.07.038

- Watts A.L., Norbury R. Reduced Effective Emotion Regulation in Night Owls. J Biol Rhythms. 2017; 32 (4): 369-375.