Фауна и распределение хирономид в реке Вишере

Автор: Поздеев И.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Зоология

Статья в выпуске: 5, 2007 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследований зообентоса среднего и нижнего течения р. Вишеры (предгорная река Северного Урала), дана оценка роли хирономид в донных сообществах водотока, рассмотрено пространственное распределение бенто- и хирономидофауны.

Короткий адрес: https://sciup.org/147204419

IDR: 147204419 | УДК: 595.771

Текст научной статьи Фауна и распределение хирономид в реке Вишере

Климат Вишерского Урала, значительные уклоны земной поверхности и водоупорность слагающих её пород определяют высокие модули стока и расходы воды р. Вишеры. Этот водоток населяют такие ценные породы рыб, как хариус и таймень, что позволяет отнести его к водоёмам высшей рыбохозяйственной категории. В бассейне реки ведутся работы по добыче полезных ископаемых, на реке расположен целюллозно-бумажный комбинат. Сведения о составе и количественных показателях донных сообществ реки крайне разрозненны и основаны на разовых сборах только в верхнем (Алексев-нина, Корионов, 2006; Крайнев, 2002), в среднем (Паньков, 2000, 2002) или только в нижнем (Таусон, 1947; Шилкова, 1983) течении. В настоящей работе описана бентофауна реки на участке, охватывающем среднее и нижнее течения реки, и выявлены основные закономерности пространственной динамики зообентоса.

Материал и методика

Река Вишера – левый приток Камы, берёт начало в западном предгорье Северного Урала, у хр. Ошеньер. Длина реки 452 км, площадь бассейна 31190 км2. (Ресурсы…, 1967). Река протекает по территории двух гидрологических округов – Западно-Уральского горного и Камско-Вишерского (Комлев, Черных, 1984).

Русло реки отличается обилием перекатов, на некоторых из них скорость течения достигает 8–10 м/с, в то время как на плёсах она не превышает 0.6–1.0 м/с (Справочник…, 1936). В среднем течении водотока преобладают каменистые грунты. Наибольшие площади дна реки в нижнем течении покрыты песками, часто заилёнными, местами встречаются глины и каменистые грунты. Локаль- но (ниже устьев рек Вижаиха и Язьва) отмечены илистые отложения.

Высшие водные растения, в основном представители рода Potamogeton , занимают лишь небольшие площади дна в месте перехода от среднего к нижнему течению и в устьях некоторых притоков. Фитоперифитон на исследованных участках реки не получает значительного распространения.

Гидробиологическими исследованиями охвачен участок реки протяжённостью около 180 км. Пробы зообентоса (97) отбирали осенью 2002 г. на участке от устья Вишеры до пос. Урал, летом и осенью 2003 г. на участке от устья Вишеры до устья р. Б. Щугор. Сбор проб бентофауны осуществляли гидробиологическим скребком по стандартным методикам (Жадин, 1960; Методика.., 1975). При промывании проб зообентоса использовали газ № 49.

Для оценки влияния Красновишерского бум-комбината (КБК) на развитие бентофауны отбор гидробиологических проб производили на станциях, расположенных выше и ниже места сброса сточных вод.

Хирономиды идентифицировались по отечественным и зарубежным сводкам (Панкратова, 1970, 1977, 1983; Макарченко и др., 1999; Шобанов, 2000; Hirvenoja, 1973; Soponis, 1977; Cranston, 1982), другие гидробионты – по «Определителю...» (1977, 1994, 1997, 1999, 2001, 2004). Донные сообщества выделяли с учётом численности, биомассы, количества видов зообентонтов и рассчитанных на их основе показателей встречаемости, индекса доминирования (Методика.., 1975) и индекса видового разнообразия Шеннона (Алимов, 2001). В составе каждого зообентоценоза был описан хирономидный комплекс. Для характеристики структуры хироно-мидофауны использовали индекс I Ch (Зинченко, 2002) равный отношению числа видов ортокладиин к числу видов хирономин.

Результаты и обсуждение

На исследованном участке р. Вишеры зарегистрированы 202 вида донных макробеспозвоночных (список см. ниже), более половины видового богатства бентофауны реки составляют комары-звонцы (54.2%), велико видовое разнообразие подёнок (12.4%) и олигохет (10.0%). Массовыми формами следует считать хирономид Th. gr. lentiginosa (встречаемость 56.8%), P. scalaenum (33.7%), S. crassiforceps (33.3%), M. gr. pedellus (31.8%), M. bathyphila (25.9%). Из других животных наибольшее распространение имели олигохеты L. variegatus (32.5%) и T. newaensis (30.6%), жуки сем. Elmidae (27.1%).

Видовой состав донных животных р. Вишеры

Кл. Oligochaeta

Eiseniella tetraedra (Savigny) Enchytraeus sp.

Limnodrilus hoffmeisteri Claparede

L. udekemianus Claparede

Lumbriculus variegatus (Mueller)

Nais behningi Michaelsen

N. bretscheri Michaelsen

N. communis Piguet

N. elinguis Mueller

N. pseudobstusa Piguet

N. symplex Piguet

Ophidonais serpentina (Mueller)

Pristina aequiseta Bourne

Propappus volki Michaelsen

Slavina appendiculata (d'Udekem)

Spirosperma ferox (Eisen)

Stylodrilus heringianus Claparede Tubifex newaensis (Michaelsen) T. tubifex (Mueller)

Uncinais uncinata (Oersted)

Кл. Hirudinea

Erpobdella octoculata (Linnaeus) Glossiphonia complanata (Linnaeus) Helobdella stagnalis (Linnaeus)

Piscicola geometra (Linnaeus)

Кл. Bivalvia

Pisidium amnicum (Mueller) Сем. Euglesidae n/det.

Кл. Gastropoda

Ancylus fluviatilis Mueller

Anysus albus (Mueller)

Cincinna ambigua (Westerlund)

-

C. piscinalis (Mueller)

-

C. pulchella (Studer)

Lymnaea auricularia (Linnaeus)

-

L. balthica (Linnaeus)

-

L. glutinosa (Mueller)

-

L. lagotis (Schranck)

Valvata trochoidea Menke

Кл. Crustacea

Asellus aquaticus Linnaeus

Кл. Insecta

Отр. Plecoptera

Amphinemura borealis (Morton)

Capnia atra Morton

Diura bicaudata Linnaeus

Isoperla difformis Klapalek

Leuctra digitata Kempny

-

L. fusca (Linnaeus)

Nemoura cinerea (Retzius)

Nemoura sp.

Taeniopteryx nebulosa (Linnaeus)

Xanthoperla apicalis (Newman)

Отр. Ephemeroptera

Baetis vernus Curtis

Caenis horaria (Linnaeus)

-

C. macrura Stephens

-

C. luteolum (Mueller)

Ecdyonurus joernensis Bengtsson

Ephemera lineata Eaton

-

E. vulgata Linnaeus

Ephemerella ignita (Poda)

Heptagenia flava Rostock

-

H. fuscogrisea (Retzius)

-

H. sulphurea (Mueller)

Leptophlebia cincta (Retzius)

L. submarginata (Stephens)

Parameletus chelifer Bengtsson

Siphlonurus aestivalis Eaton

Отр. Trichoptera

Anabolia soror McLachlan

Apatania crymophila McLachlan Arctopsyche ladogensis (Kolenati) Brachycentrus subnubilis Curtis Hydropsyche contubernalis MacLachlan H. nevae (Kolenati)

-

H. pellucidula Curtis

Hydroptila sp.

Lepidostoma hirtum (Fabricius)

Molanna angustata Curtis

Polycentropus flavomaculatus Pictet

Psychomyia pusilla (Fabricius) Rhyacophila nubila Zetterstedt Leptoceridae gen. sp.

Limnephilidae gen. sp.

Отр. Megaloptera

Sialis morio Klingstedt

Отр. Hemiptera

Micronecta sp.

Отр. Coleoptera

Сем. Dryopidae n/det.

Сем. Elmidae n/det.

Сем. Georissidae n/det.

Сем. Haliplidae n/det.

Отр. Diptera

Сем. Athericidae

Atherix ibis (Fabricius)

Сем. Ceratopogonidae n/det.

Сем. Limoniidae

Anthocha sp.

Dicranota sp.

Сем. Muscidae n/det.

Сем. Simuliidae n/det.

Сем. Syrphidae n/det.

Сем. Tabanidae n/det.

Сем. Tipulidae n/det.

Cем. Chironomidae

Ablabesmyia monilis (Linne)

Apsectrotanypus trifascipennis (Zetterstedt) Brillia flavifrons Johannsen

Chironomus anthracinus Zetterstedt

Ch. obstusidens Goetghebeur

Ch. gr. obstusidens

Cladopelma gr. lateralis

Cladotanytarsus gr. mancus

-

C. gr. vanderwulpi

Сladotanytarsus №5 (Zvereva)

Corynoneura scutellata Winnertz

Cricotopus algarum Kieffer

-

C. gr. cylindraceus

-

C. gr. festivellus

-

C. gr. laricomalis

-

C. pirifer Hirvenoja

-

C. gr. sylvestris

-

C. gr. tremulus №1

-

C. gr. tremulus №2

-

C. trifascia Edwards

Cryptochironomus gr. defectus

-

C. dneprinus Pankratova

Cryptotendipes nigronitens (Edwards)

Demicryptochironomus vulneratus (Zetterstedt)

Diamesa heterodentata Botnariuc et Cindia-Cure

Diamesa sp. №1

Diamesa sp. №2

Dicrotendipes nervosus (Staeger)

Epoicocladius flavens (Malloch)

Eukiefferiella gr. claripennis

-

E. gr. cyanea

-

E. gr. devonica

-

E. gr. gracei

-

E. tshernovskij Pankratova

Harnischia curtilamellata (Malloch)

Heterotrissocladius gr. marcidus

Hydrobaenus gr. lapponicus

Limnophyes pentaplastus (Kieffer)

Lipiniella araenicola Shilova

-

L. moderata Kalugina

Macropelopia nebulosa (Meigen)

Microchironomus tener (Kieffer)

Micropsectra curvicornis Tshernovskij

-

M. gr. junci

Microtendipes gr. pedellus

Monodiamesa bathyphila (Kieffer)

Nilotanipus dubius (Meigen)

Nilothauma brayi (Goetghebuer)

Odontomesa fulva (Kieffer)

Orthocladius dorenus (Roback)

-

O. lapponicus Goetghebuer

O. obumbratus Johannsen

-

O. robacki Soponis

O. saxicola Kieffer

O. (Euorthocladius) sp.

O. (Orthocladius) sp.

O. thienemanni Kieffer

Paracladopelma camptolabis (Kieffer)

-

P. rolli Tshernovskij

Paralauterborniella nigrohalteralis (Malloch)

Paralimnophyes hydrophilus (Goetghebuer)

Paramerina sp.

Paratanytarsus austriacus (Kieffer)

Paratendipes albimanus (Meigen)

Paratrichocladius inaequalis (Kieffer)

P. triquetra (Tshernovskij)

Parorthocladius tridentifer Linevitsh

Phaenopsectra flavipes (Meigen)

Polypedilum bicrenatum Kieffer

P. convictum (Walker)

-

P. cultellatum Goetghebuer

P. exsectum (Kieffer)

P. nubeculosum (Meigen)

P. pedestre (Meigen)

P. scalaenum (Schrank)

Polypedilum sp. (Chinae gen. №3 Lipina)

Potthastia gaedii (Meigen)

P. longimana Kieffer

Procladius ferrugineus Kieffer Prodiamesa olivacea (Meigen) Psectrocladius fabricus Zelentzov Pseudodiamesa branickii (Nowicki) Rheocricotopus gr. atripes Rheopelopia sp.

Rheotanytarsus curtistylus Goetghebuer

Robackia demeijerei (Kruseman)

Saetheria sp.

Smittia aquatilis Goetghebuer

-

S. nana Sychova

Stempellina bausei (Kieffer)

Stempellinella minor (Edwards)

Stictochironomus "connectens №2 " (Lipina)

-

S. crassiforceps (Kieffer)

-

S. gr. histrio

Stilocladius clinopecten Saether

Synorthocladius semivirens (Kieffer)

Tanytarsus gr. exavatus

-

T. gr. lestagei

-

T. medius Reiss et Fittkau

-

T. usmaensis Pagast

-

T. verralli Goetghebuer

Telmatopelopia nemorum (Goetghebuer) Thienemanniella gr. clavicornis

Thienemanniella sp.

Thienemannimyia gr. lentiginosa

Trissopelopia sp.

Tvetenia gr. discoloripes

Virgatanytarsus arduennensis (Goetghebuer) Xenopelopia falcigera (Kieffer)

В составе донных сообществ среднего течения р. Вишеры идентифицировано 158 видов и форм, 51.9% которых являются хирономидами, по 8.9% – олигохетами, подёнками и ручейниками. Массовыми видами, частота встречаемости которых более 50%, являлись Th. gr. lentiginosa (82.0%), M. gr. pedellus (55.7%) и M. bathyphila (54.9%).

В бентофауне нижнего течения реки отмечено 144 вида зообентонтов. Большую часть видового разнообразия обеспечивают хирономиды (52.8%), совокупная доля видов олигохет, подёнок и ручейников достигает 27%. В Нижней Вишере максимальную частоту встречаемости (около 45%) имеют только хирономиды S. crassiforceps (44.9%) и Th. gr. lentiginosa (44.8%), остальные животные отмечены реже (1.2–29.4%).

Пространственное распределение основных групп зообентоса реки представлено в табл. 1. Бентофауна среднего течения р. Вишеры отличается высокими количественными показателями: 7.6 тыс. экз./м2 численности и 10.17 г/м2 биомассы. Доля хирономид в ней составила 37.7% биомассы и 74.1% плотности поселений всех донных животных.

Таблица 1

Средневзвешенные величины численности (N, экз./м2) и биомассы (B, г/м2) основных компонентов зообентоса р. Вишеры

|

Таксон |

Участок |

|||

|

Среднее течение |

Нижнее течение |

|||

|

N |

B |

N |

B |

|

|

Oligochaeta |

414 |

0.61 |

547 |

1.04 |

|

Hirudinea |

25 |

0.21 |

1 |

0.01 |

|

Bivalvia |

7 |

0.03 |

4 |

0.24 |

|

Gastropoda |

43 |

0.91 |

13 |

0.24 |

|

Plecoptera |

178 |

0.35 |

16 |

0.03 |

|

Ephemeropter a |

412 |

0.80 |

61 |

0.17 |

|

Trichoptera |

440 |

2.50 |

12 |

0.10 |

|

Coleoptera |

330 |

0.24 |

37 |

0.02 |

|

Chironomidae |

5598 |

3.83 |

1822 |

1.96 |

|

Прочие* |

109 |

0.69 |

101 |

0.47 |

|

Всего |

7556 |

10.1 7 |

2614 |

4.28 |

* Crustacea, Hemiptera, Megaloptera, Athericidae, Ce-ratopogonidae, Limoniidae, Muscidae, Simuliidae, Syrphi-dae, Tabanidae, Tipulidae.

Наибольшее распространение на этом участке реки получил литопелореофильный зообентоценоз (125 видов) с доминированием хирономид M. gr. pedellus . В качестве субдоминантов выступают ручейники р. Hydropsyche , подёнки р. Heptagenia , хи-рономиды Th. gr. lentiginosa , виды р. Orthocladius . Значение ручейников, подёнок и хирономид под-сем. Orthocladiinae особенно велико в летний период, к осени M. gr. pedellus становится монодоминан-том.

Количественные показатели донных сообществ в нижнем течении реки снижаются и составляют 4.28 г/м2 и 2.6 тыс.экз./м2. При этом возрастает доля хирономид, которые обеспечивают своим развитием 45.8% биомассы и 69.7% численности всех зоо-бентонтов. Наибольшие площади дна занимают песчаные грунты, часто заилённые, на которых формируется зообентоценоз (30 видов) с преобладанием олигохет T. newaensis и хирономид S. crassi-forceps .

В целом хирономиды являются наиболее значимой группой в составе зообентоса р. Вишеры как по числу видов, так и по количественным показателям (табл. 1). Их распределение и представленность в среднем и нижнем течении водотока значительно различались.

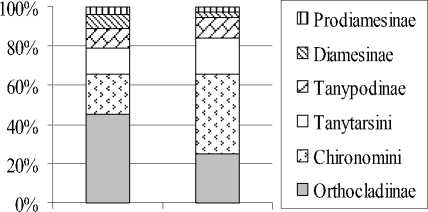

За время исследований реки выявлено 109 видов и форм личинок хирономид, среди которых 48 видов относятся к подсем. Chironominae, 41 – под-сем. Orthocladiinae. Видовое разнообразие других подсемейств составило 2–8 видов и форм (табл. 2, рисунок). В составе хирономидофауны участка среднего течения Вишеры зарегистрировано 82 вида, участок нижнего течения отличается мень- шим разнообразием хирономид – 76 видов и форм (табл. 2).

Таблица 2

Количество видов хирономид разных подсемейств и триб в р. Вишере

|

Таксон |

Участок |

|

|

Среднее течение |

Нижнее течение |

|

|

Tanypodinae |

8 |

8 |

|

Prodiamesinae |

3 |

2 |

|

Diamesinae |

6 |

2 |

|

Orthocladiinae |

37 |

19 |

|

Chironominae |

28 |

45 |

|

Chironomini |

17 |

31 |

|

Tanytarsini |

11 |

14 |

|

Всего |

82 |

76 |

|

I Ch |

1.32 |

0.42 |

Фауна хирономид среднего и нижнего течения р. Вишеры значительно различается. В среднем течении по числу видов преобладают ортокладии-ны (45.1%), величина индекса I Ch составила 1.32, что характеризует данный участок реки как типичный предгорный. В нижнем течении Вишеры происходит увеличение видового обилия хироно-мин (59.2%) при снижении обилия ортокладиин, диамезин и продиамезин. Для равнинного участка реки значение индекса I Ch снижается и составляет 0.42 (табл. 2).

Тщательным исследованием зообентоса переходного участка выявлена смена ключевых компонентов хирономидных сообществ. Формы, типичные для Средней (виды р. Eukiefferiella ) и Нижней ( S. crassiforceps , D. nervosus и виды р. Chi-ronomus ) Вишеры, практически не встречаются в бентофауне переходного участка, подвергающегося загрязнению КБК. Хирономидоценозы здесь сформированы более эврибионтными формами – T. gr. lentiginosa , C. gr. cylindraceus .

Средняя Нижняя

Вишера Вишера

Пространственное распределение видов хирономид разных подсемейств в р. Вишере

Для хирономидных сообществ р. Вишеры характерно высокое значение представителей под-сем. Tanypodinae и трибы Chironomini, личинки ортокладиин чаще являются субдоминантами. Видовой состав, численность и биомасса хирономид- ных сообществ, формирующихся на разных грунтах, значительно различаются (табл. 3).

Доминантный комплекс хирономидоценоза каменистых грунтов слагали M. gr. pedellus и Th. gr. lentiginosa , также велика роль ортокладиин O. ob-umbratus , Orthocladius sp. , C. gr. cylindraceus . Здесь отмечено наибольшее видовое разнообразие личинок комаров-звонцов и высокие их количественные показатели (табл. 3). Личинки хирономид обеспечивали 44% биомассы и 73% численности животных донного сообщества.

На песчаных грунтах зарегистрирован хироно-мидоценоз с доминированием типичного псаммофила S. crassiforceps. Комплекс с доминированием стиктохиронома отличается наименьшим числом видов, малыми величинами индекса Шеннона, численности и биомассы. Личинки хирономид обеспечивали своим развитием 68% численности и 40% биомассы зообентоценоза.

На заиленных песках плёсов формировалось два хирономидных сообщества, наибольшую роль в которых играли ортокладиины и таниподины. Доминантный комплекс хирономидоценоза, расположенного на участках реки с незначительной антропогенной нагрузкой, определяют Orthocla-dius sp. и Th. gr. lentiginosa . Доля хирономид в общей биомассе донных животных здесь составила 11%, в численности – 54%. В зоне загрязнения реки КБК на этих же грунтах зарегистрировано сообщество ” Th. gr. lentiginosa, C. gr. cylindraceus ”. Как биомасса, так и численность личинок хироно-мид имели низкие значения (табл. 3). Но доля хи-рономид в биомассе и численности всех донных животных этого зообентоценоза достигала 28% и 67% соответственно.

Таблица 3

Средняя численность (N, экз./м2), биомасса (B, г/м2), количество видов (S) и индекс Шеннона (H, бит/экз.) хирономидоценозов р. Вишеры

|

Доминантный комплекс |

N |

B |

S |

H |

Занимаемый грунт |

|

M. gr. pedellus , Th. gr. lentiginosa |

5427 |

4.54 |

82 |

3.02 |

каменистый |

|

S. crassiforceps |

2153 |

1.20 |

18 |

1.98 |

песчаный |

|

Orthocladius sp. , Th. gr. lentiginosa |

2441 |

0.68 |

30 |

2.76 |

заиленный песок |

|

Th. gr. lentiginosa, C. gr. cylindraceus |

1590 |

0.45 |

25 |

2.99 |

заиленный песок |

|

Ch. obstusidens |

2968 |

8.72 |

29 |

2.54 |

илистый с примесью глины |

Хирономидоценоз c доминированием Ch. ob-stusidens зарегистрирован на илистых грунтах с примесью глины в рипали и медиали плёсов реки. Данное хирономидное сообщество характеризуется большой величиной биомассы и высокой численностью при достаточно низком видовом разнообразии. Доля хирономид в численности и биомассе бентофауны достигает 52% и 42% соответственно.

Выводы

Отличительной особенностью бентофауны р. Вишеры является повсеместное доминирование хирономид. Зарегистрировано снижение видового богатства, численности и биомассы бентофауны от среднего участка к нижнему. По соотношению количественных показателей основных компонентов макрозообентоса донные сообщества среднего течения р. Вишеры можно охарактеризовать как «хирономидно-ручейниковые», а нижнего – как «хирономидно-олигохетные». Доля личинок комаров-звонцов в видовом разнообразии зообентоса на разных участках реки постоянна: 51.9–52.8%. Видовое обилие ортокладиин снижается от предгорного участка к равнинному, а обилие хироно-мин и танитарзин повышается.

Список литературы Фауна и распределение хирономид в реке Вишере

- Алексевнина М.С., Корионов А.А. Донная фауна Верхней Вишеры и её притоков в районе Вишерского заповедника//Заповедник "Вишерский": итоги и перспективы исследований (15 лет с основания). Пермь, 2006. С. 76-79.

- Алимов А.Ф. Элементы теории функционирования водных экосистем. СПб.: Наука, 2001. 147 с.

- Жадин В.И. Методы гидробиологического исследования. М.: Высшая школа, 1960. 191 с.

- Зинченко Т.Д. Хирономиды поверхностных вод бассейна Средней и Нижней Волги (Самарская область). Эколого-фаунистический обзор. Тольятти, 2002. 174 с.

- Комлев А.М., Черных Е.А. Реки Пермской области: режим, ресурсы, прогнозы, проблемы. Пермь, 1984. 214 с.

- Крайнев Е.Ю. К вопросу о изучении мейобентоса горных рек Северного Урала (бассейн Вишеры)//Материалы Междунар. науч.-практ. конф. "География и регион. V. Биогеография и биоразнообразие Прикамья". Пермь, 2002. С. 125-126.

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоёмов. М.: Наука, 1975. 240 с.

- Макарченко Е.А., Макарченко М.А. Chironomidae. Комары-звонцы//Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. Т.4. Высшие насекомые. Двукрылые. СПб., 1999. С. 210-296.

- Определитель пресноводных беспозвоночных европейской части СССР (планктон и бентос)/Под ред. Л.А. Кутиковой и Я.И. Старобогатова. Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 510 с.

- Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. СПб.: Наука. С.-Петерб. отд-ние, 1994. Т. 1. Низшие ракообразные. 326 с.

- Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. СПб.: Наука. С.-Петерб. отд-ние, 1995. Т. 2. Ракообразные. 628 с.

- Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. СПб.: Наука. С.-Петерб. отд-ние, 1997. Т. 3. Паукообразные. Низшие насекомые. 444 с.

- Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. СПб.: Наука. С.-Петерб. отд-ние, 1999. Т. 4. Высшие насекомые. Двукрылые. 1000 с.

- Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. СПб.: Наука. С.-Петерб. отд-ние, 2001. Т. 5. Высшие насекомые. Ручейники. Чешуекрылые. Жесткокрылые. Сетчатокрылые. Большекрылые. Перепончатокрылые. 840 с.

- Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. СПб.: Наука. С.-Петерб. отд-ние, 2004. Т. 6. Моллюски. Полихеты. Немертины. 528 с.

- Панкратова В.Я. Личинки и куколки комаров подсемейства Orthocladiinae фауны СССР (Diptera, Chironomidae=Tendipedidae). Л.: Наука, 1970. 344 с.

- Панкратова В.Я. Личинки и куколки комаров подсемейства Podonominae и Tanypodinae фауны СССР (Diptera, Chironomidae=Tendipedidae). Л.: Наука, 1977. 154 с.

- Панкратова В.Я. Личинки и куколки комаров подсемейства Chironominae фауны СССР (Diptera, Chironomidae=Tendipedidae). Л.: Наука, 1983. 296 с.

- Паньков Н.Н. Зообентос текучих вод Прикамья. Пермь, 2000. 191 с.

- Паньков Н.Н. Структура зообентоса реки Вишеры (Северный Урал) в зависимости от тектоники Полюдовского аллохтона//Водные организмы в естественных и трансформированных экосистемах Европейского Северо-Востока. Сыктывкар, 2002. С. 77-83 (Тр. Коми НЦ УрО РАН, № 170).

- Ресурсы поверхностных вод СССР. Основные гидрологические характеристики. Т. 11. Средний Урал и Приуралье. Вып. 1. Кама. Л., 1967. 536 с.

- Справочник по водным ресурсам СССР. Т. XII. Урал и Приуралье. М.; Л., 1936. 664 с.

- Таусон А.О. Водные ресурсы Молотовской области. Молотов, 1947. 321 с.

- Шилкова Е.В. Донная фауна рек Камы, Вишеры и Колвы//Тез. докл. конф. «Биологические ресурсы водоёмов Урала, их охрана и рациональное использование». Пермь, 1983. С. 77.

- Шобанов Н.А. Род Chironomus Meigen (Diptera, Chironomidae). Систематика, биология, эволюция: Дис… д-ра биол. наук. СПб., 2000. 375 с.

- Cranston P.S. A key to larvae of the british//Freshwater biological association scientific publication. 1982. № 45. P. 1-152.

- Hirvenoja M. Revision der Gattung Cricotopus van der Wulp und ihrer Verwandten (Diptera, Chironomidae)//Ann. Zool. Fennici. 1973. Vol. 10, № 1. S. 1-363.

- Soponis A. A revision of the nearctic species of Orthocladius (Orthocladius) van der Wulp (Diptera, Chironomidae). Ottawa, 1977. P. 1-167.