Фауна и сообщества донных беспозвоночных реки Урал в пределах Айтуарской степи (Оренбургский государственный степной заповедник)

Автор: Крайнева Татьяна Сергеевна, Паньков Николай Николаевич

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Зоология

Статья в выпуске: 4, 2021 года.

Бесплатный доступ

В составе зообентоса р. Урал и водоёмов его поймы выявлено 70 видов и форм. Разнообразно представлены подёнки и хирономиды (13 и 12 видов и форм, соответственно); богаты видами ручейники (10) и веснянки (7). Среди прочих беспозвоночных зарегистрированы двустворчатые (6) и брюхоногие моллюски (5), малощетинковые черви (5), нехирономидные двукрылые (4), пиявки, ракообразные и стрекозы (по 2), клопы и жуки (по 1). На песчано-гравийно-галечных грунтах формируется зообентоценоз, в котором доминируют подёнки Ephoron virgo . Им сопутствуют личинки Chironomidae. Биомасса сообщества изменяется в пределах 29.32-31.68 г/м2 при численности 18.1-32.44 тыс. экз/м2. В прибрежной полосе русла формируется пелофильный зообентоценоз, основу численности и биомассы которого составляют малощетинковые черви Limnodrilus hoffmeisteri . Им сопутствуют моллюски Stagnicola palustris и мизиды P. lacustris . Биомасса сообщества составляет 13.68 г/м2 при численности 15.45 тыс. экз/м2. В пойменных водоёмах формируются пелофильные зообентоценозы, биомасса которых изменяется в пределах 19.2-34.24 г/м2 при численности 5.64-30.04 тыс. экз/м2. Основу численности составляют личинки хирономид. Биомасса слагается за счёт стрекоз Libellula sp., хирономид и моллюсков Bithynia tentaculata .

Р. урал, донные беспозвоночные, сообщества

Короткий адрес: https://sciup.org/147236787

IDR: 147236787 | УДК: 574.587 | DOI: 10.17072/1994-9952-2021-4-275-288

Текст научной статьи Фауна и сообщества донных беспозвоночных реки Урал в пределах Айтуарской степи (Оренбургский государственный степной заповедник)

Урал – один из крупнейших водотоков Европы, уступающий в этой части света по своей протяжённости только р. Волге и Дунаю. Его длина составляет 2 428 км, площадь бассейна – 231 000 км2 [Чибилёв, 1987].

Хозяйственное значение р. Урала, как главной водной артерии региона, чрезвычайно велико. Эта река широко используется в целях промыслового и любительского рыболовства, водоснабжения промышленных объектов и населённых пунктов, орошения сельскохозяйственных угодий [Чибилёв, 2008; Винокуров и др., 2010; Гареев, Фатхутдинова, 2017]. Высоко оценивается и её туристско-рекреационный потенциал [Чибилёв, 1995; Мелешкин, Чибилёв, 2009].

Река Урал протекает по густонаселенной территории, характеризующейся развитой промышленностью, сельским хозяйством и транспортной инфраструктурой [Чибилёв, 2008]. В силу этого гидрологический режим р. Урала значительно изменен, а многие водотоки его бассейна испытывают интенсивное и разнокачественное загрязнение [Гареев, Фатхутдинова, 2015; Филинова, 2017].

Несмотря на вышесказанное, р. Урал и его притоки относятся к числу водных объектов, гидробиологическая изученность которых явно недостаточна, что на фоне их большого социального и экономического значения выглядит парадоксально.

Степень изученности

Первые сведения по фауне донных животных р. Урал относятся к последней трети XVIII в., когда знаменитый путешественник и естествоиспытатель академик Императорской Академии наук и художеств П.С. Паллас, будучи руководителем 1-го отряда Оренбургской экспедиции, собрал обширные коллекции беспозвоночных, населяющих изучаемую территорию [Паллас, 1809].

Последующие работы по изучению животного населения водоёмов бассейна р. Урал относятся уже к первой половине XIX в., когда известный энтомолог Э.И. Эверсманн привел для этого региона и Поволжья список из 32 видов стрекоз [Eversmann, 1836].

Гидрофаунистические исследования в бассейне р. Урала продолжились только в начале XX в. Так, краевед П.А. Воронцовский опубликовал серию работ, посвящённых стрекозам [Воронцовский, 1909, 1912а, 1913], ракообразным [Воронцовский, 1912б] и моллюскам [Воронцовский, 1912в, 1922]. Известны статьи энтомолога А.Н. Бартенева [1911а, б, 1912], содержащие сведения о стрекозах окрестностей г. Верхнеуральска, Иргизлы и Оренбурга.

Сведения о ручейниках р. Урала имеются в публикации А.В. Мартынова [1914]. Данные о ракообраз-ных-перакаридах нижнего течения представлены в работе А.Н. Державина [1926]. Серия статей по донной фауне этого водотока опубликована А.Л. Бенингом [1928, 1930, 1938].

Из числа исследований 1950-х гг. отметим работы В.Я. Панкратовой [1952] по личинкам хирономид нижнего течения р. Урал, И.А. Рубцова [1952] по фауне мошек, и статью Г.А. Стальмаковой [1954], содержащую сведения по ряду групп донных животных среднего течения этой реки.

В 1959–1967 гг. коллектив кафедры биологии Оренбургского медицинского института обследовал участок р. Урала общей протяженностью около 700 км – от окрестностей г. Орска до устья р. Илек. Наряду с главной рекой изучались и её притоки, включая крупнейший – р. Сакмару. Результаты исследований опубликованы в серии работ и обобщены в коллективной монографии [Драбкин и др., 1971]. Авторы монографии констатировали для р. Урала и его притоков 178 видов и форм донных животных (включая мейобентос), привели сведения по численности и биомассе зообентоценозов, их сезонной динамике и влиянию на них промышленных сточных вод г. Орска и Новотроицка.

Сведения о таксономическом составе донной фауны р. Урала в районе г. Оренбурга изложены в статье Е.Г. Мартыновой [1967].

В 1974 г. вышла из печати статья Л.П. Никитиной, В.М. Кононовой, Е.Г. Мартынова [1974], содержащая список из 48 видов моллюсков р. Урала и его некоторых притоков.

Результаты исследований зообентоса 30-километрового участка р. Урала в районе г. Оренбурга, проведённые в 1986 и 1987 гг., изложены в информационных материалах Л.П. Никитиной [1989].

Конец XX – начало XXI вв. ознаменовались очередной серией работ, посвященных различным группам зообентоса р. Урала и её притоков. В этот период В.В. Пирогов с соавторами [Pirogov, Tarasov, Kazantseva, 1994] опубликовали результаты малакофаунистических исследований в среднем и нижнем течении р. Урала и ряде типичных водоёмов его бассейна. По оригинальным и литературным данным, для этого региона ими отмечено 80 видов пресноводных моллюсков.

Материалы по зообентосу среднего течения р. Урала и оценки качества воды по составу донной фауны в районе г. Новотроицка содержатся в статье В.Г. Боева [1996].

Сведения по ряду групп амфибиотических насекомых представлены в монографии В.А. Немкова [2011].

Данные по фауне стрекоз Оренбургской области обобщены в статье Е.И. Маликовой и А.Ю. Харитонова [2014], констатирующей для бассейна р. Урала в пределах этой территории 49 видов.

Макрозообентос верхнего и среднего течения р. Урала и его притоков на участках, подверженных хроническому антропогенному загрязнению, изучался Е.И. Филиновой [2017].

В литературе упоминается об исследованиях зообентоса среднего течения р. Урал, выполненных сотрудниками Института экологии Волжского бассейна РАН в 2005 г. [Гареев, Фатхутдинова, 2017], однако их результаты остались неопубликованными и недоступны для ознакомления.

Несмотря на давнюю историю гидрофаунистических исследований в бассейне р. Урала и многочисленные публикации по указанной теме, этот регион остаётся малоисследованным. Данное суждение особенно справедливо для таких важных групп донной фауны, как малощетинковые черви, подёнки, веснянки, ручейники и хирономиды, сведения по которым крайне отрывочны. Несколько более исследованными являются моллюски и стрекозы, но и для них полнота выявления фауны оставляет желать лучшего.

Природные условия

Река Урал традиционно подразделяется на три участка: верхний (от истока до г. Орска), средний (от г. Орска до г. Уральска) и нижний (от г. Уральска до устья).

Рельеф бассейна Среднего Урала разнообразен. В северной его части распространены горные ландшафты; низменные равнины встречаются только по долинам рек. Восточную часть занимает плоская возвышенная равнина (пенеплен) с отдельными останцами. На юге между широкими речными долинами р. Урала и Илека поднимается асимметричное Урало-Илекское междуречье [Ресурсы …, 1966].

Климат бассейна Среднего Урала резко континентальный. Для этой территории характерны суровая малоснежная зима и знойное, сухое лето. Годовые суммы осадков уменьшаются с северо-запада на юго-восток с 350–400 мм до 300 мм и менее [Чибилёв, 1995].

Из-за общей сухости климата водность р. Урал, несмотря на обширную водосборную площадь, сравнительно невелика [Чибилёв, 1995]. Средний годовой расход воды у г. Оренбурга составляет всего 112 м3/с [Ресурсы …, 1966].

Основным источником питания р. Урал в его среднем течении является снеговой покров, на долю которого приходится 60–80% (до 96%) годового стока [Чибилёв, 1995]. Дожди в силу их скудости, слабой водоупорности горных пород, небольших уклонов местности и высоких показателей испарения в летний период, в этом процессе существенной роли не играют.

Половодье в среднем течении р. Урал начинается в период с 29 марта по 6 апреля и заканчивается 3– 10 июня. В это время река выходит из берегов и разливается на 2–12 км. Подъём уровня воды у г. Оренбурга в рекордные годы превышает 9 м [Драбкин и др., 1971].

Максимальный прогрев воды наблюдается в июле. В это время ее среднемесячная температура у г. Оренбурга составляет 22.5ºС.

Минерализация воды р. Урала в его среднем течении меняется в широких пределах – от 229.3 мг/л во время половодья и до 713–717 мг/л в период зимней межени. По ионному составу они относятся к водам гидрокарбонатного класса кальциевой или натриевой группы [Драбкин и др., 1971].

Кислородный режим в период открытой воды благоприятный (85–150% насыщения). В подлёдный период может наблюдаться некоторый дефицит кислорода (10.2–40.3% насыщения), связанный с поступлением в реку сточных вод г. Оренбурга [Драбкин и др., 1971].

В среднем течении Урал имеет характер спокойной равнинной реки с извилистым руслом, ширина которого изменяется от 50 до 100 м. Русло сопровождается обширной, до 2–3 км, поймой с развитой системой пойменных водоёмов. Глубины в межень варьируют на перекатах от 0.2 до 0.7 м, на плёсах – от 1–3 до 5–10 м. Грунты представлены различными фракциями гравия и песками, на перекатах – с примесью гальки.

Важной особенностью р. Урал является интенсивное протекание руслового процесса. Его проявлением выступает большое количество перекатов, постоянно меняющих своё положение на продольном про- филе водотока. Другое следствие – повышенная мутность воды (средняя многолетняя 310 г/м3) и малая прозрачность – от нескольких сантиметров до 1.5 м [Драбкин и др., 1971].

Материал и методы

В основу настоящей публикации положены результаты обработки 29 сборов имаго амфибиотических насекомых, сделанных С.Л. Есюниным в апреле и мае 1997 и 2000 гг., и Т.С. Крайневой – в июле 2017 г., а также 22 количественные пробы зообентоса, отобранные Т.С. Крайневой в июле 2017 г.

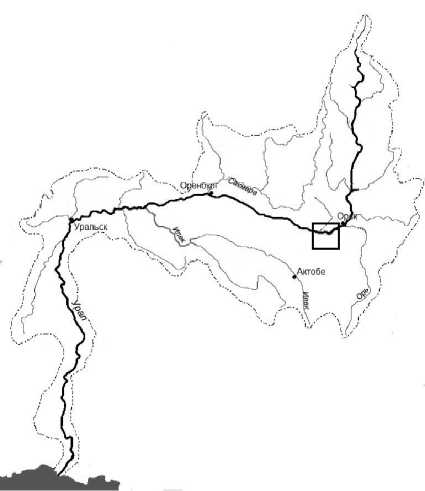

Материал отбирался на территории ФГБУ «Государственный природный заповедник Оренбургский» в пределах участка «Айтуарская степь» (окрестности пос. Айтуар, рисунок). Исследованиями были охвачены русло р. Урала, а также пойменные водоёмы (старицы и озёра).

Сбор имаго амфибиотических насекомых осу-

Бассейн р. Урал. Квадратной рамкой обозначен район исследований

[The basin of the Ural River. A square frame indicates the research area]

ществлялся при помощи энтомологического сачка и вручную. Количественные пробы зообентоса отбирались с помощью бентометра конструкции В.В. Богатова [1994] и гидробиологическим скребком. Обработка материала осуществлялась по стандартной методике [Методика…, 1975].

Таксономический состав

В составе фауны донных беспозвоночных русла р. Урал и водоёмов его поймы выявлено 70 видов и форм (табл. 1). Наиболее разнообразно представлены подёнки и хирономиды, насчитывающие 13 и 12 видов и форм соответственно. Сравнительно богаты видами ручейники (10) и веснянки (7). Среди прочих беспозвоночных зарегистрированы брюхоногие и двустворчатые моллюски (5 и 6 видов соответственно), малощетинковые черви (5), пиявки, ракообразные и стрекозы (по 2 вида), клопы и жуки (по 1), и нехирономидные двукрылые (представители 4 семейств).

В русле р. Урал отмечено 54 вида и формы донных животных, в водоёмах поймы – 21. Общими для водотока и пойменных водоёмов являются только пять видов, что свидетельствует о довольно высокой специфичности населяющей их фауны.

В целом таксономический состав зообентоса р. Урал достаточно типичен для водотоков равнинных возвышенностей и предгорий востока Европейской России с песчано-гравийно-галечными грунтами. Это сходство подчёркивается присутствием двустворчатых моллюсков Sphaerium rivicola (Lamarck, 1818), роющих подёнок Ephemera lineata Eaton, 1870 и Ephoron virgo (Olivier, 1791), потамобионтных подёнок Potamanthus luteus (Linnaeus, 1767), клопов Aphelocheirus aestivalis (Fabricius, 1803) и ручейников Cheumatopsyche lepida (Pictet, 1834), H ydropsyche contubernalis McLachlan, 1865, Psychomyia pusilla (Fabricius, 1781) и Brachycentrus subnubilus Curtis, 1834, образующих характерный фон донной фауны рек данного типа.

В то же время, нами не обнаружены столь типичные для них речные чашечки Ancylus fluviatilis O.F. Muller, 1774. Вызывает вопросы отсутствие в наших сборах представителей родов Palingenia и Oligoneuriella , чрезвычайно обычных в крупных равнинных потоках и отмеченных авторами монографии для среднего течения р. Урал [Драбкин и др., 1971].

Эти подёнки обитали и в Средней Каме до превращения её в каскад водохранилищ, но позднее исчезли в связи с деградацией их местообитаний. С чем связано их отсутствие в наших сборах из р. Урал – остаётся только гадать.

Таблица 1

Таксономический состав донных беспозвоночных русла р. Урал и пойменных водоёмов в окрестностях пос. Айтуар

[Taxonomic composition of bottom invertebrates of the Ural riverbed and floodplain reservoirs in the vicinity of the village of Aituar]

|

Таксон |

Русло р. Урал |

Водоёмы поймы |

|

Семейство Naididae |

||

|

Nais elinguis O.F. Mueller, 1773 \ |

+ |

- |

|

Семейство Tubificidae |

||

|

Aulodrilus pigueti Kowalewski, 1914 |

+ |

- |

|

Limnodrilus hoffmeisteri Claparede, 1862 |

+ |

+ |

|

Potamothrix heuscheri (Bretscher, 1900) |

+ |

- |

|

Tubifex tubifex (O.F. Mueller, 1773) |

+ |

+ |

|

КЛАСС HIRUDINEA |

||

|

Helobdella stagnalis (Linne, 1758) |

+ |

+ |

|

Erpobdella octoculata (Linne, 1758) |

+ |

- |

|

КЛАСС BIVALVIA |

||

|

Euglesa pulchella (Jenyns, 1832) |

+ |

- |

|

Unio pictorum (Linnaeus, 1758) |

+ |

- |

|

Euglesa henslowana (Sheppard, 1823) |

+ |

- |

|

Euglesa supina (Sccmidt, 1850) |

+ |

- |

|

Sphaerium rivicola (Lamarck, 1818) |

+ |

- |

|

Musculium lacustre (O.F. Muller, 1774) |

+ |

- |

|

КЛАСС GASTROPODA |

||

|

Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) |

+ |

+ |

|

Stagnicola palustris (O.F. Muller, 1774) |

- |

+ |

|

Gyraulus albus (O.F. Muller, 1774) |

- |

+ |

|

Gyraulus acronicus (Ferussac, 1807) |

+ |

+ |

|

Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758) |

- |

+ |

|

КЛАСС CRUSTACEA |

||

|

Paramysis lacustris (Czerniavsky, 1882) |

+ |

- |

|

Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 1841) |

+ |

- |

|

КЛАСС INSECTA |

||

|

ОТРЯД PLECOPTERA |

||

|

Семейство Perlodidae |

||

|

Isogenus nubecula Newman, 1833 |

+ |

- |

|

Isoperla difformis (Klapalek, 1909) |

+ |

- |

|

Perlodes dispar Rambur, 1842 |

+ |

- |

|

Семейство Chloroperlidae |

||

|

Siphonoperla burmeisteri (Pictet, 1839) |

+ |

- |

|

Семейство Taeniopterygidae |

||

|

Taeniopteryx nebulosa (Linnaeus, 1758) |

+ |

- |

|

Семейство Capniidae |

||

|

Capnia bifrons Newman, 1839 |

+ |

- |

|

Семейство Leuctridae |

||

|

Leuctra fusca (Linnaeus, 1758) |

+ |

- |

|

ОТРЯД EPHEMEROPTERA |

||

|

Семейство Siphlonuridae |

||

|

Siphlonurus alternatus Say, 1824 |

- 1 |

+ |

|

Семейство Baetidae |

||

|

Baetis fuscatus (Linnaeus, 1761) |

+ |

- |

|

Baetis scambus Eaton, 1870. |

+ |

- |

Продолжение табл. 1

|

Таксон |

Русло р. Урал |

Водоёмы поймы |

|

Baetis vernus Curtis, 1830 |

+ |

- |

|

Cloeon bifidum Bengtsson, 1912 |

+ |

- |

|

Семейство Heptageniidae |

||

|

Ecdyonurus aurantiacus (Burmeister, 1839) |

+ |

- |

|

Heptagenia coerulans Rostock, 1878 |

+ |

- |

|

Heptagenia sulphurea (Mueller, 1776) |

+ |

- |

|

Семейство Ephemeridae |

||

|

Ephemera lineata Eaton, 1870 |

+ |

- |

|

Семейство Polymitarcyidae |

||

|

Ephoron virgo (Olivier, 1791) |

+ |

- |

|

Семейство Potamanthidae |

||

|

Potamanthus luteus (Linnaeus, 1767) |

+ |

- |

|

Семейство Caenidae |

||

|

Caenis horaria (Linnaeus, 1758) |

+ |

- |

|

Caenis macrura Stephens, 1835 |

+ |

- |

|

ОТРЯД TRICHOPTERA |

||

|

Семейство Polycentropodidae |

||

|

Polycentropus flavomaculatus Pictet, 1834 |

+ |

- |

|

Семейство Hydropsychidae |

||

|

Cheumatopsyche lepida (Pictet, 1834) |

+ |

- |

|

Hydropsyche contubernalis McLachlan, 1865 |

+ |

- |

|

Hydropsyche pellucidula (Curtis, 1834) |

+ |

- |

|

Семейство Leptoceridae |

||

|

Mystacides azureus (Linnaeus, 1761) |

+ |

- |

|

Семейство Psychomyiidae |

||

|

Psychomyia pusilla (Fabricius, 1781) |

+ |

- |

|

Семейство Hydroptilidae |

||

|

Hydroptila sp . |

+ |

- |

|

Agraylea sp . |

+ |

- |

|

Семейство Brachycentridae |

||

|

Brachycentrus subnubilus Curtis, 1834 |

+ |

- |

|

Семейство Limnephilidae |

||

|

Limnephilus rhombicus (Linnaeus, 1758) |

- \ |

+ |

|

ОТРЯД ODONATA |

||

|

Семейство Platycnemidae |

||

|

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) |

+ |

- |

|

Семейство Libellulidae |

||

|

Libellula sp . |

- \ |

+ |

|

ОТРЯД HEMIPTERA |

||

|

Семейство Aphelocheiridae |

||

|

Aphelocheirus aestivalis (Fabricius, 1803) |

+ |

- |

|

ОТРЯД DIPTERA |

||

|

Семейство Chironomidae |

||

|

Подсемейство Tanypodinae |

||

|

Monopelopia tenuicalcar (Kieffer, 1918) |

+ |

- |

|

Nilotanypus dubius (Meigen, 1804) |

- |

+ |

|

Thienemannimyia lentiginosa (Fries, 1823) |

- |

+ |

|

Подсемейство Orthocladiinae |

||

|

Corynoneura gratias Schlee, 1968 |

- |

+ |

|

Cricotopus bicinctus (Meigen, 1818) |

- |

+ |

|

Pseudosmittia trilobata (Edwards, 1929) |

- |

+ |

|

Smittia leucopogon (Meigen, 1804) |

- |

+ |

|

Smittia nudipennis (Goetghebuer, 1913) |

+ |

- |

|

Подсемейство Chironominae |

||

|

Chironomus pallidivittatus Edwards, 1929 |

- |

+ |

Окончание табл. 1

|

Таксон |

Русло р. Урал |

Водоёмы поймы |

|

Dicrotendipes pulsus (Walker, 1856) |

- |

+ |

|

Paratendipes albimanus (Meigen, 1818) |

- |

+ |

|

Polypedilum sordens (Van der Wulp, 1874) |

- |

+ |

|

Семейство Simuliidae |

||

|

Simuliidae indet. |

+ |

- |

|

Семейство Limoniidae |

||

|

Dicranota sp . |

+ |

- |

|

Tipulidae |

||

|

Tipulidae indet. |

+ |

- |

|

Ceratopogonidae |

||

|

Ceratopogonidae indet. |

+ |

- |

|

ОТРЯД COLEOPTERA |

||

|

Семейство Elmidae |

||

|

Elmis sp . |

+ |

- |

Среди интересных особенностей животного населения среднего течения р. Урал отметим присутствие в её составе представителей понто-каспиского фаунистического комплекса, бокоплавов Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 1841) и мизид Paramysis lacustris (Czerniavsky, 1882), что придаёт этому водотоку характерный зоогеографический колорит.

Особенно интересно нахождение последнего вида, не отмечавшегося в предыдущих исследованиях. Возможно, его вселение в среднее течение р. Урал произошло лишь недавно.

В то же время, в среднем течении р. Урал не встречены другие каспийские вселенцы, а именно амфиподы Pontogammarus abbreviatus (Sars, 1894), Pontogammarus sarsi (Sowinsky, 1898), Stenogammarus macrurus (Sars, 1894) и мизиды Paramysis ullskyi Czerniavsky, 1882, известные из Средней Камы до превращения её в каскад водохранилищ [Таусон, 1947]. Не обнаружены здесь и своеобразные бокоплавы Corophium curvispinum Sars, 1895, по сей день населяющие камские водохранилища и их некоторые притоки [Паньков, 2000].

Таким образом, эти беспозвоночные продвинулись по системе р. Волги и Камы примерно на 2 500 км вверх по течению, но в р. Урал не встречаются и в 1 700 км от устья, что выглядит довольно необычным.

Сообщества зообентоса

В пределах изученного участка р. Урал представляет собой равнинную реку шириной 60–80 м и глубинами до 2 м. Температура воды в период наблюдения составила 18–20ºС.

Большую часть русла занимают песчано-гравийно-галечные грунты, в прибрежье – со слабым заилением. На перекатах, где скорость течения достигает 1.0 м/с, а глубины на стрежне не превышают 0.6–0.8 м, возрастает доля крупных фракций (валунов и галечника) за счет снижения песчано-гравийной составляющей.

Здесь формируется, по сути, единственный тип зообентоценоза с тремя его разновидностями, приуроченными к различным элементам речного русла. Его биомасса изменяется в пределах 29.32–31.68 г/м2 при численности 18.1–32.44 тыс. экз/м2 (табл. 2).

В составе сообщества зарегистрировано 48 видов и форм. Безусловными доминантами выступают подёнки Ephoron virgo (Olivier, 1791); на их долю приходится, в среднем, 40% общей биомассы донных животных. Наряду с ними велико значение личинок комаров-звонцов (36%). В сложении структуры зо-обентоценоза заметную роль играют личинки комаров-болотниц Limoniidae (род Dicranota ), малощетинковые черви Nais elinguis O.F. Mueller, 1773, ручейники Hydropsyche contubernalis McLachlan, 1865 и Hydroptila sp ., подёнки Baetis vernus Curtis, 1830 и Heptagenia sulphurea (Mueller, 1776), клопы Aphelocheirus aestivalis (Fabricius, 1803), моллюски Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758), Euglesa supina (Schmidt, 1850) и Musculium lacustre (O.F. Muller, 1774).

На перекатах этот тип зообентоценоза претерпевает некоторые изменения. Так, вклад доминанта E. virgo в биомассу сообщества падает, в среднем, до 30%, практически полностью исчезают олигохеты. На этом фоне заметно возрастает значение ручейников Hydropsyche pellucidula (Curtis, 1834), Cheumatopsyche lepida (Pictet, 1834) и Psychomyia pusilla (Fabricius, 1781), а также подёнок Baetis vernus Curtis, 1830.

В рипали формируется другая разновидность этого зообентоценоза. Его характерными особенностями являются резко выраженное доминирование E. virgo , на долю которого приходится до 67% общей биомассы зообентоса, а также заметна роль мизид Paramysis lacustris (Czerniavsky, 1882), подёнок Ephemera lineata Eaton, 1870 и малощетинковых червей N. elinguis . Одновременно в составе донной фауны появляются двустворчатые моллюски Euglesa pulchella (Jenyns, 1832), и практически полностью исчезают литофильные клопы A. aestivalis , ручейники Ch. lepida и P. pusilla .

В медиали водотока зообентоценоз E. virgo представлен своего рода средним вариантом.

Таблица 2

Структура населения, численность (N, тыс. экз/м2) и биомасса (B, г/м2) зообентоценозов р. Урал в окрестностях пос. Айтуар

[Population structure, number (N, thousand copies/m2) and biomass (B, g/m2) of zoobenthocenoses of the Ural River in the vicinity of the village of Aituar]

|

Вид, группа |

Основные (песчано-гравийно-галечные) грунты |

Серые илы с примесью грубого детрита |

||||||

|

Медиаль плёса |

Рипаль плёса |

Перекаты |

Прибрежная полоса |

|||||

|

N |

B |

N |

B |

N |

B |

N |

B |

|

|

E. virgo |

1.14 |

12.16 |

1,23 |

16.80 |

0.97 |

8.75 |

0 |

0 |

|

Chironomidae |

19.92 |

4.93 |

10.02 |

2.10 |

26.56 |

6.57 |

0.12 |

0.02 |

|

Dicranota sp . |

0.25 |

2.60 |

0 |

0 |

0.30 |

2.53 |

0 |

0 |

|

N. elinguis |

1.53 |

1.45 |

4.59 |

4.35 |

0 |

0 |

2.20 |

0.02 |

|

H. pellucidula |

0.26 |

1.23 |

0.01 |

0.11 |

0.35 |

0.64 |

0 |

0 |

|

B. vernus |

0.64 |

1.15 |

0.09 |

0.39 |

0.87 |

1.51 |

0 |

0 |

|

A. aestivalis |

0.11 |

0.96 |

0 |

0 |

0.15 |

1.28 |

0 |

0 |

|

H. sulphurea |

0.19 |

0.80 |

0.01 |

0.03 |

0.25 |

1.07 |

0 |

0 |

|

B. tentaculata |

0.02 |

0.65 |

0.06 |

1.95 |

0.03 |

0.87 |

0 |

0 |

|

H. contubernalis |

0.15 |

0.62 |

0.02 |

0.34 |

0.19 |

0.63 |

0 |

0 |

|

E. supina |

0.39 |

0.58 |

1.17 |

1.74 |

0.61 |

0.23 |

0 |

0 |

|

M. lacustre |

0.03 |

0.54 |

0.09 |

1.62 |

0.04 |

0.72 |

0 |

0 |

|

Hydroptila sp. |

0.27 |

0.52 |

0.09 |

0.18 |

0.32 |

0.65 |

0 |

0 |

|

P. pusilla |

0.19 |

0.46 |

0 |

0 |

0.25 |

0.61 |

0 |

0 |

|

Ch. lepida |

0.10 |

0.43 |

0 |

0 |

0.10 |

0.57 |

0 |

0 |

|

E. lineata |

0.05 |

0.29 |

0.15 |

0.87 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

P. lacustris |

0.01 |

0.03 |

0.03 |

0.09 |

0 |

0 |

0.20 |

0.60 |

|

L. hoffmeisteri |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

11.14 |

7.72 |

|

T. tubifex |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1.42 |

1.06 |

|

S. palustris |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0.02 |

3.24 |

|

Прочие |

0.61 |

1.34 |

0.54 |

1.11 |

1.45 |

2.69 |

0.35 |

1.02 |

|

Всего |

25.86 |

30.74 |

18.1 |

31.68 |

32.44 |

29.32 |

15.45 |

13.68 |

Характерным для р. Урал маргинальным биотопом является более или менее широкая прибрежная полоса русла. Глубины здесь изменяются в пределах 0.3–1.7 м, течение едва заметно, грунты представлены серыми илами с той или иной примесью грубого растительного детрита.

В пределах этого биотопа формируется качественно обедненный, но довольно продуктивный зообен-тоценоз, в составе которого зарегистрировано 13 видов и форм. Его биомасса составляет 13.68 г/м2 при численности 15.45 тыс. экз/м2. Основу численности и биомассы составляют малощетинковые черви, среди которых резко преобладает Limnodrilus hoffmeisteri Claparede, 1862. Весомый вклад в структуру сообщества вносят моллюски Stagnicola palustris (O.F. Muller, 1774). Олигохетам и моллюскам сопутствуют мизиды P. lacustris . Наряду с ними, встречаются личинки слепней Tabanidae, земноводных комариков Dixidae, комаров-звонцов Chironomidae и комаров-долгоножек Tipulidae.

Для р. Урал характерна развитая система пойменных водоёмов – стариц и пойменных озёр. Некоторые из них в меженный период сохраняют непосредственную связь с руслом реки, другие же полностью от него изолированы. Особенностью этих водоёмов является накопление донных отложений в виде серых и чёрных илов с той или иной примесью растительного детрита. Извлечение грунта на поверхность часто сопровождается характерным запахом сероводорода, что может указывать на неблагоприятные респираторные условия в бентали.

В старицах и пойменных озёрах формируются своеобразные пелофильные зообентоценозы. Биомасса сообществ изменяется в пределах 19.2–34.24 г/м2 при численности 5.64–30.04 тыс. экз/м2 (в среднем 26.72 г/м2 и 17.84 тыс. экз/м2, соответственно). Основу численности составляют личинки комаров-звонцов; на их долю приходится 86.7% её общей величины. Биомасса слагается, главным образом, за счёт личинок стрекоз Libellula sp. (39%), хирономид (25%) и моллюсков B. tentaculata (23%). Постоянным компонентом донной фауны являются брюхоногие моллюски Gyraulus albus (O.F. Muller, 1774) и Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758), а также подёнки Siphlonurus alternatus Say, 1824.

Полученные нами результаты весьма существенно отличаются от сведений, приводящихся в литературе [Драбкин и др., 1971]. Так, по данным авторов цитированной монографии, биомасса зообентоса галечно-гравийных грунтов в районе г. Орска составляла всего 2.6 г/м2 при численности 1.9 тыс. экз/м2. В районе г. Оренбурга в летние месяцы, без учёта моллюсков, эти показатели изменялись в пределах 0.8– 3.8 г/м2 и 0.8–1.5 тыс. экз/м2 соответственно.

Возникает естественный вопрос: что же произошло с экосистемой среднего течения р. Урал за минувшие полвека, из-за чего продуктивность донной фауны этого водотока возросла на целый порядок?

На наш взгляд, эта картина вряд ли объясняется какими-либо существенными изменениями в речных зообентоценозах. Скорее всего, ответ кроется в неверной методике полевых исследований: для отбора количественных проб зообентоса на галечно-гравийных грунтах авторы [Драбкин и др., 1971] использовали ковшовый дночерпатель, сфера применения которого ограничена илами и затопленными почвами, а для тяжёлых моделей – ещё и песчаными грунтами [Жадин, 1960].

К сожалению, практика применения ковшовых дночерпателей в условиях, для которых они не предназначены, не такая уж и редкость. В частности, известны публикации, содержащие сведения по численности и биомассе зообентоценозов ряда притоков Средней Камы, добытые при помощи указанных приборов. Сопоставление этих сведений с результатами, полученными посредством адекватных методик, показывает, что дночерпатели занижают оценки численности и биомассы донной фауны, как минимум, в два – шесть раз, а в некоторых случаях – на порядок и более [Паньков, 2000].

В целом, уровень развития зообентоценозов среднего течения р. Урал, по сравнению с другими водотоками восточной окраины Европейской России, сопоставимыми по своим морфометрическим показателям и характеру грунтов, следует оценить как довольно высокий. Так, численность и биомасса донной фауны песчано-гравийно-галечных грунтов среднего течения р. Сылвы в разные годы составляла 1.9–3.5 тыс. экз/м2 и 4.0–11.2 г/м2 соответственно, Очёра – 5.98–6.97 тыс. экз/м2 и 14.2–18.2 г/м2, Обвы – 2.96– 4.78 тыс. экз/м2 и 17.20–26.03 г/м2, Верхней Камы – 0.14 тыс. экз/м2 и 8.39 г/м2 [Паньков, 2000]. Биомасса зообентоса нижнего течения р. Вишеры составила 15.7 г/м2 [Шилкова, 1983].

По-видимому, повышенный уровень развития зообентоса р. Урал связан с особенностями географического положения его бассейна, находящегося на крайнем юго-востоке Европейской России, в области распространения чернозёмов и интенсивного земледелия

Выводы

-

1. В составе фауны донных беспозвоночных русла р. Урала и водоёмов его поймы выявлено 70 видов и форм. Наиболее разнообразно представлены подёнки и хирономиды, насчитывающие 13 и 12 видов и форм соответственно. Сравнительно богаты видами ручейники (10) и веснянки (7). Среди прочих беспозвоночных зарегистрированы брюхоногие и двустворчатые моллюски (5 и 6 видов соответственно), малощетинковые черви (5), пиявки, ракообразные и стрекозы (по 2 вида), клопы и жуки (по 1), и нехироно-мидные двукрылые (представители 4 семейств). В русле р. Урал отмечено 54 вида и формы донных животных, в водоёмах поймы – 21. Таксономический состав зообентоса р. Урала достаточно типичен для водотоков равнинных возвышенностей и предгорий востока Европейской России с песчано-гравийногалечными грунтами.

-

2. На песчано-гравийно-галечных грунтах, занимающих большую часть русла р. Урала, формируется зообентоценоз, в составе которого доминируют подёнки E. virgo . Им сопутствуют личинки комаров-звонцов Chironomidae. Заметную роль играют личинки комаров-болотниц Limoniidae, малощетинковые черви N. elinguis , ручейники H. contubernalis и Hydroptila sp ., подёнки B. vernus и H. sulphurea , клопы A. aestivalis , моллюски B. tentaculata , E. supina и M. lacustre . Биомасса сообщества изменяется в пределах 29.32–31.68 г/м2 при численности 18.1–32.44 тыс. экз/м2.

-

3. Характерным для р. Урал маргинальным биотопом является прибрежная полоса русла. В её пределах формируется пелофильный зообентоценоз, основу численности и биомассы которого составляют малощетинковые черви L. hoffmeisteri . Им сопутствуют моллюски S. palustris и мизиды P. lacustris . Биомасса сообщества составляет 13.68 г/м2 при численности 15.45 тыс. экз/м2.

-

4. В старицах и пойменных озёрах формируются пелофильные зообентоценозы, биомасса которых изменяется в пределах 19.2–34.24 г/м2 при численности 5.64–30.04 тыс. экз/м2. Основу численности составляют личинки комаров-звонцов. Биомасса слагается за счёт личинок стрекоз Libellula sp. , хирономид и моллюсков B. tentaculata . Постоянным компонентом донной фауны являются брюхоногие моллюски G. albus и H. complanatus , а также подёнки S. alternatus .

Список литературы Фауна и сообщества донных беспозвоночных реки Урал в пределах Айтуарской степи (Оренбургский государственный степной заповедник)

- Бартенев А.Н. Материалы к фауне стрекоз (Odonata) окрестностей г. Оренбурга // Русское энтомологическое обозрение. 1911а. Т. 11, № 1. С. 158-159.

- Бартенев А.Н. Материалы по стрекозам палеарктической Азии из коллекции Зоологического музея Императорской Академии наук. I // Ежегодник Зоологического музея АН. 19116. Т. 16. С. 409-448.

- Бартенев А.Н. Материалы по стрекозам палеарктической Азии из коллекции Зоологического музея Императорской Академии наук. II // Ежегодник Зоологического музея АН. 1912. Т. 17. С. 289-310.

- Бенинг А.Л. Каспийские реликты среднего течения Урала // Русский гидробиологический журнал. 1928. Т. 7, № 10-12. С. 263.

- Бенинг А.Л. Уральская экспедиция Волжской биологической станции // Гидробиологический журнал. 1930. Т. 8, № 10-12. С. 145-146.

- Бенинг А.Л. Материалы по гидробиологии р. Урала // Тр. Каз. ФАН СССР. 1938. Т. 2, вып. 11. С. 153-157.

- Боев В.Г. Зообентос среднего течения реки Урал и оценка качества воды по составу донного населения // Вопросы экологии животных Южного Урала. Уфа: Изд-во Башкир. ун-та, 1996. С. 30-48.

- Богатов В.В. Экология речных сообществ Российского Дальнего Востока. Владивосток, 1994. 209 с.

- Винокуров Ю.И. и др. Региональные экологические проблемы в трансграничных бассейнах рек Урал и Иртыш // Известия РАН. Сер. географ. 2010. № 3. С. 95-104.

- Воронцовский П.А. Материалы к фауне стрекоз (Odonata) окрестностей г. Оренбурга // Известия Оренбург. отд. Русского географ. общества, 1909. Вып. 21. С. 113-120.

- Воронцовский П.А. Материалы к изучению фауны стрекоз (Odonata) окрестностей г. Оренбурга // Известия Оренбург. отд. Русского географ. общества, 1912а. Вып. 23. С. 100-114.

- Воронцовский П.А. Материалы к изучению фауны ракообразных (Crustacea) окрестностей г. Оренбурга // Известия Оренбург. отд. Русского географ. общества. 1912б. Вып. 23. С. 125-126.

- Воронцовский П.А. Материалы к изучению фауны моллюсков (Mollusca) окрестностей г. Оренбурга // Известия Оренбург. отд. Русского географ. общества. 1912в. Вып. 23. С. 121-124.

- Воронцовский П.А. Материалы к изучению фауны стрекоз (Odonata) окрестностей г. Оренбурга (сборы 1912 года) // Известия Оренбург. отд. Русского географ. общества, 1913. Вып. 24. С. 111-113.

- Воронцовский П.А. Материалы к изучению моллюсков окрестностей г. Оренбурга // Труды Общества изучения Киргизского края. 1922. Вып. 3. С. 40-49.

- Гареев А.М., Фатхутдинова Р.Ш. Гидролого-экологическая характеристика бассейна реки Урал (в пределах Российской Федерации) // Чистая вода России: сб. материалов XIII Междунар. науч. -практ. симпозиума и выставки. Екатеринбург, 2015. С. 76-82.

- Гареев А.М., Фатхутдинова Р.Ш. Гидролого-экологические основы управления водохозяйственной деятельностью в бассейне реки (на примере бассейна реки Урал в пределах РФ) // Вестник Академии наук Республики Башкортостан. 2017. Т. 23, № 2(86). С. 65-74.

- Державин А.Н. К познанию перакарид р. Урала // Русский гидробиологический журнал, 1926. Т. 5, № 3-4. С. 48-52.

- Драбкин Б.С. и др. Гидробиология реки Урала. Челябинск: Южно-Урал. кн. изд-во, 1971. 104 с.

- Жадин В.И. Методы гидробиологического исследования. М.: Высш. шк., 1960. 192 с.

- Жильцова Л.А. Отряд Plecoptera - Веснянки // Определитель насекомых Европейской части СССР. М.; Л.: Наука, 1964. Т. 1. С. 177-200.

- Жильцова Л.А. Обзор веснянок сем. Leuctridae (Plecoptera) фауны России и сопредельных стран // Фауна, проблемы экологии, этологии и физиологии амфибиотических и водных насекомых России: материалы VI Всерос. трихоптеролог. симпозиума, I Всерос. симпозиума по амфибиот. и водным насекомым. Воронеж, 2000. С. 11-15.

- Жильцова Л.А. Веснянки (Plecoptera). Группа Euholognatha. СПб.: Наука, 2003. 538 с.

- Иванов В.Д., Григоренко В.Н., Арефина Т.И. Trichoptera ручейники // Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. СПб., 2001. Т. 5. Высшие насекомые. С. 7-72.

- Качалова О.Л. Отряд Trichoptera - Ручейники // Определитель насекомых Европейской части СССР. Л.: Наука, 1987. Т. 4. Большекрылые, верблюдки, сетчатокрылые, скорпионовые мухи и ручейники. С. 107-193.

- Клюге Н.Ю. Поденки (Ephemeroptera) // Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. СПб., 1997. Т. 3. Паукообразные. Низшие насекомые. С. 175-220.

- Макарченко Е.А. Chironomidae комары-звонцы // Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. СПб., 2000. Т. 4. Высшие насекомые. Двукрылые. С. 210-295.

- Маликова Е.И., Харитонов А.Ю. К фауне стрекоз (Odonata) Оренбургской области // Евразиатский энтомологический журнал. 2014. Вып. 13(4). С. 229-233.

- Мартынов А.В. К познанию фауны Trichoptera Урала в пределах Уфимской и Оренбургской губерний // Труды Русского энтомологического общества, 1914. Т. 45, вып. 5. С. 1-22.

- Мартынова Е.Г. Бентос р. Урал в районе Оренбурга // Гидробиологический журнал. 1967. Т. 3, № 3. С. 66-69.

- Мелешкин Д.С., Чибилёв А.А. Особенности использования туристско-рекреационных ресурсов и перспективы развития сети ООПТ долины реки Урал // Вестник Оренбургского государственного университета. 2009. № S10-2. С. 297-299.

- Методика изучения биоценозов внутренних водоемов / под ред. Ф.Д. Мордухая-Болтовского. М.: Наука, 1975. 240 с.

- Немков В.А. Энтомофауна степного Приуралья (история формирования и изучения, состав, изменения, охрана). М.: Университетская книга, 2011. 316 с.

- Никитина Л.Н. Бентос русла реки Урал // Водные экосистемы Урала, их охрана и рациональное использование: информационные материалы. Свердловск, 1989. С. 96.

- Никитина Л.П., Кононова В.М., Мартынова Е.Г. Моллюски р. Урал и некоторых его притоков // Гидробиологический журнал, 1974. Т. 10, вып. 2. С. 76-79.

- Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР (планктон и бентос) / под ред. Л.А. Кутиковой и Я.И. Старобогатова. Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 510 с.

- Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. СПб., 1809. Ч. 1. 657 с.

- Панкратова В.Я. Фауна личинок тендипедид в водоемах района Государственной лесной полосы гора Вишневая - Каспийское море // Труды Зоологического института АН СССР. 1952. Т. 11. С. 279-292.

- Паньков Н.Н. Зообентос текучих вод Прикамья. Пермь: Гармония, 2000. 192 с.

- Ресурсы поверхностных вод СССР: Гидрологическая изученность. Т. 12. Нижнее Поволжье и Западный Казахстан. Вып. 2. Урало-Эмбинский район / под ред. З. Г. Марковой. Л.: Гидрометеоиздат, 1966. 152 с.

- Рубцов И.А. Кровососущие мошки поймы р. Урала // Труды Зоологического института АН СССР. 1952. Вып. 11. С. 182-189.

- Стальмакова Г.Н. К гидробиологической характеристике среднего течения р. Урала и прилегающих пойменных водоемов // Труды Зоологического института АН СССР. 1954. Т. 16. С. 499-516.

- Таусон А.О. Водные ресурсы Молотовской области. Молотов, 1947. 321 с.

- Тесленко В.А., Жильцова Л.А. Определитель веснянок Insecta, Plecoptera России и сопредельных стран. Имаго и личинки. Владивосток: Дальнаука, 2009. 382 с.

- Филинова Е.И. Макрозообентос верхнего и среднего течения р. Урал и притоков на участках, подверженных хроническому антропогенному загрязнению // Биоиндикация в мониторинге пресноводных экосистем III: материалы междунар. конф. СПб.: Своё издательство, 2017. С. 340-342.

- Чернова О.А. Отряд Ephemeroptera - Поденки // Определитель насекомых Европейской части СССР. М., Л.: Наука, 1964. Т. 1. С. 110-136.

- Чибилёв А.А. Геоэкологические основы создания региональной системы природно-заповедных объектов // Взаимодействие общества с природой: географ. проблемы. СПб., 1995. С. 122-123.

- Чибилёв А.А. Река Урал: Историко-географические и экологические очерки о бассейне р. Урал. Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 168 с.

- Чибилёв А.А. Бассейн Урала: история, география, экология. Екатеринбург, 2008. 312 с.

- Шилкова Е.В. Донная фауна рек Камы, Вишеры и Колвы // Биологические ресурсы водоёмов Урала, их охрана и рациональное использование: тез. докл. конф. Пермь, 1983. С. 77.

- Шубина В.Н. Бентос лососевых рек Урала и Тимана. СПб.: Наука, 2006. 401 с.

- Ashe P., Cranston P.S. Family Chironomidae // Catalogue of Palaearctic Diptera. Budapest: Akademia Kiado, 1990. Vol. 2. Psychodidae - Chironomidae. Р. 113-355.

- Ashe P., O'Connor J.P. A World Catalogue of Chironomidae (Diptera). Dublin: Irish Biogeographical Society and National Museum of Ireland, 2009. Part 1. 445 p.

- Ashe P., O'Connor J.P. A World Catalogue of Chironomidae (Diptera). Dublin: Irish Biogeographical Society and National Museum of Ireland, 2012. Part 2. 968 p.

- Eversmann E. Libellulinae Wolgam fluvium inter et montes Uralenses observatae et descriptae spec. nov. // Bulletin de la Societe Imperiale des Naturalistes de Moscou. 1836. Vol. 9. P. 233-248.

- Gilka W. A new fossil Tanytarsus from Eocene Baltic amber, with notes on systematics of the genus (Diptera: Chironomidae) // Zootaxa. 2011. Vol. 3069. P. 63-68.

- Langton P.H., Pinder L.C.V. Keys to the adult male Chironomidae of Britain and Ireland // Freshwater Biological Association, Scientific Publication, 2007. Vol. 1, 2. 239 p.

- Oliver D.R., Dillon M.E., Cranston P.S. A catalog of Nearctic Chironomidae // Research Branch Agriculture Canada, 1990. 89 p.

- Pirogov V.V., Tarasov A.G., Kazantseva S.Z. Malacofauna of typical waterbodies of the middle and lover Ural River // Ruthenica, 1994. Vol. 4(1). P. 61-65.

- Ssther O. Keys, phytogenies and biogeography of Polypedilum subgenus Uresipedilum Oyewo et Sae-ther (Diptera, Chironomidae) // Zootaxa. 2008. Vol. 1806. P. 1-34.

- Vardal H., Bj0rlo A. & Ssther O.A. Afrotropical Polypedilum Kieffer subgenus Tripodura Townes with a review of the subgenus (Diptera: Chironomidae) // Zool. Scr., 2002. Vol. 31. P. 331-402.