Фауна мелких млекопитающих из средней пачки отложений пещеры Страшная

Автор: Сердюк Н.В., Зенин А.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XIV, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521412

IDR: 14521412

Текст статьи Фауна мелких млекопитающих из средней пачки отложений пещеры Страшная

Обсуждение результатов по ископаемой фауне пещеры Страшная в данной публикации является продолжением научных работ, начатых в 2006 г. Сведения о физико-географическом положении пещеры, методике сбора и обработке материала подробно рассмотрены в работе (Зенин, Сердюк, 2007). Во время полевого сезона 2007 г. в пещере Страшная были вскрыты отложения центрального зала мощностью 3,5 м от кровли слоя 6 до слоя 12 и частично слоя 13, относящие ся к средней пачке заполнения полости пещеры. Археологические и фаунистические материалы в не потревоженном состоянии зафиксированы в слоях 6 – 10. Детальная разборка слоя 11 и последующая тщательная промывка грунта показала, что отложения слоя не содержат ни археоло-гиче ского, ни фаунистического материала (практически полностью отсутствуют кости мелких грызунов). В тоже время слой в значительной мере подвержен нарушениям в результате биогенного воздействия. Ходы достаточно крупных животных пронизывают всю толщу слоя 11 вплоть до кровли слоя 12. Заполнитель данных нор содержал как археологический, так и фаунистический материал, который находится в переотложенном состоянии. Отложения слоев 12 и 13 археологических и фаунистических материалов не содержали.

На обработку по ступил материал из слоев 6-11 включительно. Всего определено более 11 тыс. костных остатков. В силу переотложенности отложений слоя 11 фаунистический материал из этого слоя нами в данной работе не рассматривается. Особо отметим, что некоторое количество костей, принадлежащих зайцеобразным и грызунам средних размеров и осевших на крупных ситах, рассматривается С.К. Васильевым в составе фауны крупных млекопитающих. Материал хорошей сохранно сти, от светло-желтого до коричневого цвета. В основном он представлен разрозненными зубами, нижними челюстями, длинными костями конечностей.

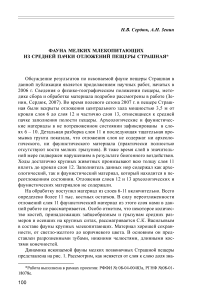

Динамика ископаемой фауны мелких позвоночных Страшной пещеры представлена на рис. 1. Рассмотрим, как меняется от слоя к слою доля зна-

|

( ехе) eueMdaieiAi О-ЮннэнЛеи оаюэниьгох |

о |

9 |

5 |

ф |

СО |

ф |

<о |

io |

о |

О) |

Ф |

|||

|

эер^ээиэ |

"Lx |

> |

||||||||||||

|

у |

||||||||||||||

|

aepifooiAjy |

iim |

|||||||||||||

|

[ГП |

Ъп |

пи |

Illi11 |

rrfi |

Tri-q |

1 111 |

1 |

|||||||

|

eupdQ^ |

• |

|||||||||||||

|

(ejnuy) eiqiqdiuy |

||||||||||||||

|

saosid |

||||||||||||||

|

■ds sndeq |

||||||||||||||

|

ds euo?oqoo |

||||||||||||||

|

eejoqjadXq-euidie euo^oqoQ |

• |

|||||||||||||

|

aeuiBe^oenv |

• |

• |

||||||||||||

|

■ds sninBepeiy |

• |

• |

• |

• |

• |

• |

||||||||

|

■ds еберепу |

а |

|||||||||||||

|

xe|edsoAш xeiedsoA^ |

Пт |

|||||||||||||

|

su)sqjjo) eiooiAjy |

е |

|||||||||||||

|

■ds srqojoii/M |

г |

Х| п |

||||||||||||

|

sqsajBe sn^ojoii/M |

* |

|||||||||||||

|

Sjie/ue srqojoii/M |

• |

|||||||||||||

|

зпшоиоээо sniojoipy |

• |

|||||||||||||

|

sijeBojB sniuejooue)s |

||||||||||||||

|

XXX |

\ХХХ |

XXV |

XXX |

XXX |

хХХ\х |

хххх4 |

||||||||

|

smnBeiod |

а |

|||||||||||||

|

ds smnBeq |

||||||||||||||

|

smnBei smnBeq |

||||||||||||||

|

ds ejoopiv |

||||||||||||||

|

iMoziej^s ejoopiy |

X |

XX |

<х? |

|||||||||||

|

ds зАшоиоич^эю |

||||||||||||||

|

sn/qrij зАшоиорч^эю |

• |

а |

||||||||||||

|

snueoo/m зАшоиоич^ю |

• |

• |

• |

|||||||||||

|

sniqoiB |

• |

• |

а |

а |

||||||||||

|

!uueшsJЭлэ snirqaouoonv |

• |

а |

||||||||||||

|

sisuaqejeq snin^aouo |

а |

• |

а |

|||||||||||

|

зщаэиэ sn^eouQ |

а |

|||||||||||||

|

■ds e}0ШJe|/\j |

1 |

|||||||||||||

|

srqeinpun sn|!цdoшJэds |

||||||||||||||

|

sueioA sAшoJэ^d |

||||||||||||||

|

snouiqis se^e^nj |

• |

|||||||||||||

|

sue6iDA srunios |

• |

|||||||||||||

|

eoieqe sdojeosoisy |

||||||||||||||

|

■ds xejos |

* |

• |

а |

|||||||||||

|

eje^dojiqo |

ГЙ |

|||||||||||||

|

1ЯНОЭХВ1 иоиэ |

о |

о |

О |

6 |

О |

о |

О |

о |

о |

О |

О |

о |

||

ф ф т ф

ф

ф

Рис.1. Страшная пещера. Раскоп 2007 г. Общий состав мелких позвоночных.

чимых для палеореконструкций видов, а именно млекопитающих (без учета количества остатков рептилий, амфибий и рыб). По изменению числа костных остатков разных видов можно предположить о нескольких этапах формирования осадков в пещере, каждому из которых соответствует определенная фауна мелких млекопитающих.

Заметно выделяется на графике слои 10(I)-10(II). Для них характерно максимальное количество остатков летучих мышей Chiroptera , алтайского крота Asioscalops altaica , алтайского цокора Myospalaax myospalax , суслика Spermophilus undulatus , сурка Marmota sp . и пищух Ochotona . Количество степных (Lagurus Lagurus) и желтых (Eolagurus sp.) пеструшек незначительно. В количестве 1 % (или менее) отмечены хомяки (Cricetus cricetus, Cricetulus barabensis, Allocricetus eversmanni) , слепушонка Ellobius sp. , лесные полевки Clethrionomys , полевка-экономка Microtus oeconomus , пашенная полевка Microtus agrestis , водяная полевка Arvicola terrestris , тушканчики (Alactagulus-Pygeretmus, Allactaga) и заяц (Lepus sp.).

Следующую группу составляют слои 9-7(1) с максимально высокой долей о статков скальных полевок Alticola . В свою очередь эту группу можно разделить на две подгруппы: слои 9-7(III) и слои 7(II)-7(I). В слоях 9-7(III) падает количество остатков сурка, алтайского цокора, тушканчиковых Allactaginae , практически полностью пропадает длиннохвостый суслик; остатков хомячка Эверсманна Allocricetus eversmanni больше, чем остатков барабинского хомячка Cricetulus barabensis . Не изменяется по сравнению со слоями 10 количество лесных полевок, пеструшек. В слоях 7(I)-7(II) несколько уменьшилась доля скальных полевок. Возрастает количество суслика, сурка, цокора, пищух. Среди остатков пеструшек максимального значения (более 3 %) в этот период достигают остатки желтой пеструшки. Появляются (в количестве менее 1 %) представители Allactaginae , остатков барабинского хомячка больше, чем остатков хомячка Эверсманна.

Следующая группа - слои 6(V)-6(III). Для них характерно значительное количество остатков степных пеструшек. Невелика доля суслика, сурка, слепушонки, Alactagulus-Pygeretmus , цокора и пищух. Стабильно количество крота, лесных полевок, узкочерепной полевки.

И последняя группа - слои 6(II)-6(I). В этих слоях постепенно падает количество степных и желтых пеструшек, возрастает доля суслика, сурка, и цокора. Также в этих слоях отмечено максимальное количество находок остатков тушканчиковых.

Количество узкочерепной полевки, полевки-экономки, водяной полевки относительно стабильно по всем слоям Страшной пещеры.

Согласно существующим представлениям о стенобионтности мелких млекопитающих, в частности грызунов, палеореконструкция ландшафтов окрестностей Страшной пещеры во времена седиментации нижних слоев предлагается ниже.

Для всех слоев нижние пачки Страшной пещеры характерны следующие особенности. Постоянные и в большом количестве находки скальных полевок свидетельствуют о каменистых участках по склонам хребта во времена осадконакопления. Узкочерепная полевка, тоже фоновый вид в ископаемой фауне пещеры, предпочитает луговые биотопы, как в лесной зоне, так и в полупустыне и зоне горных лесов, что маркирует присутствие подобных ландшафтов. Малое количество бурозубок по всей толще свидетельствует о незначительном участии увлаженных лесных биотопов с сомкнутым травянистым покровом и обильной подстилкой (Строганов, 1957). Кустарничковые ассоциации незначительны, поскольку в отложениях Страшной пещеры не обнаружены типичные обитатели этой ассоциации мышовки Sicista и лесные мыши Apodemus .

На первом временнóм этапе, относящемся к периоду отложения слоев 10(I)-10(II), в районе Страшной пещеры преобладали равнинные злаковые и злаково-разнотравные степи с разреженным травостоем, вероятно присутствие лесных колков и рощ по берегу реки, а наличие россыпей камней по склонам обеспечивало существование популяции пищух. Промерзание почвы в осенне-зимний период было незначительным.

На втором этапе (время накопления слоев 9-7(II)) сокращались степи с редкой растительностью, сохранялись и начинали преобладать открытые каменистые участки, появлялись негустые кустарничковые поросли, также увеличивалось количе ство влажных стаций лугового типа, что повлекло сокращение численно сти сурка, тушканчиков, крота и привело к повышению количества полевки-экономки и узкочерепной полевки. Биотопы лесного типа стали играть большую роль, чем на предыдущем отрезке времени, о чем свидетельствуют возросшие в количестве находки ле сных полевок, бурозубок, барабинского хомячка. В дальнейшем вновь получили распространение злаково-разнотравные степи, частично и полупустыни, в пользу чего говорят максимальное количество находок желтых пеструшек и тушканчиковых, в том числе Alactagulus-Pygeretmus , встречающегося в биотопах с плотными глинистыми грунтами, например в пустынях, поросших невысокой травой (Фокин, 1978).

Третий этап – время накопления слоев слои 6(V)-6(III). Для этого периода также характерны степные биотопы, возможно, и лесостепь. По-прежнему присутствуют полупустынные или пустынные биотопы. Вероятно, произошла аридизация климата, поскольку степные пеструшки, отно сительно спокойно переживающие опустынивание и сухо сть пустынных территорий в отличие от других представителей ископаемой фауны Страшной пещеры, достигли на этом этапе своей максимальной численно сти.

На заключительном этапе (время формирования 6(II)-6(I) слоев) климат стал мягче, появление слепушонки и увеличение количества крота связано с мягкими зимами.

Настоящим исследованием показано, что для времени формирования слоев 6-10 Страшной пещеры в ее окрестностях было характерно преобладание степных биотопов с некоторой долей полупустынных и нивальных; климатическая обстановка незначительно отличалась от современной и была, по всей видимости, более гумидной.