Фауна многослойного поселения Берлога (Малое море, озеро Байкал)

Автор: Номоконова Т.Ю., Лозей Р. дЖ., Горюнова О.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XV, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521510

IDR: 14521510

Текст статьи Фауна многослойного поселения Берлога (Малое море, озеро Байкал)

Материалы VIII культурного слоя – средний мезолит (радиоуглеродная дата – 10145 + 290 (СОАН-3060) л.н..), ассоциируемые с самым ранним периодом использования стоянки, представлены 11 костями млекопитающих. Все они являются фрагментами орудий или несут на себе следы подработки. Среди них два изделия из рога семейства оленьих. Одно из них в виде обломка одностороннего гарпуна с косым шипом для крепления линя, другое – фрагмент рога со следами обработки у основания ветви (с подшлифовкой). Среди костяных изделий: фрагмент цельнорезного рыболовного крючка и обломки недиагностичных орудий (на некоторых отмечены насечки).

Материалы VII верхнего слоя относятся к финальному мезолиту (6525 + 100 (СОАН-3169) л.н.); они представлены большим разнообразием 178

фауны в отличие от предыдущего слоя. Здесь зафиксировано 64 экземпляра костей, среди которых шесть составляют изделия и кости с подработкой. Изделия представлены обломком основания двустороннего гарпуна с округлой выемкой для крепления линя и с насечками по внешнему краю (орудие обожжено), тремя обломками рога, продольно распиленных и обработанных у оснований, обломком острия из стенки трубчатой кости и недиагностичным обломком орудия с подшлифовкой.

По категориям животных в VII верхнем слое выделено 14 остатков млекопитающих, 45 рыб и пять фрагменов от грудины птицы среднего размера. Кости млекопитающих представлены: обожженными фрагментами нижней челюсти и единичным моляром медведя; плечевой, лучевой костями и жженым фагментом нижней челюсти нерпы; 3-ей фалангой и дистальным сесмоидом лошади; и 4-ым метатарсалом представителя рода волчьих. Кости нерпы принадлежат половозрелым особям, что подтверждается сростанием дистального эпифиза плечевой кости и проксимального эпифиза лучевой кости [Stora, 2002] и определению по годовым слоям в дентине клыка (8 лет, с сезоном гибели в марте-апреле [Weber et al., 1998]).

Кости рыб с этого слоя представлены 45 экземплярами, среди которых определены окунь, карповые и щука. Минимальное количество индивидуумов не прывашает единицы. Также найдено большое количество неопределимых чешуек рыб (общим весом 6,51 г.). В cвязи с их фрагментарностью подсчитать количество чешуек было затруднительно и поэтому добавлено в таблицу 1 под значением единицы.

Фауна VI слоя, относимого к финальному мезолиту, представлена 38 костями животных, среди которых ладьевидная и грифельная кости благородного оленя (конец последней обработан под острие или шило). Остальные остатки млекопитащих неопределимые, один из них жженный. Основная масса костей в этом слое представлена ихтиофауной (30 фрагментов), среди которой найдены кости осетра и щуки.

Фауна V слоя, датируемого развитым неолитом, выделяется наибольшим количеством костных остатков с преобладанием рыб (249 экз. из 255 остатков фауны). Среди млекопитающих найдены фрагмент рога семейства оленьих с подработкой и сесмоид крупного парнокопытного. Среди рыб основное количество принадлежит окуню (34 экз. минимум от 4 индивидуумов), щуке и карповым. Основной материал ихтиофауны недиагностичен в связи с его фрагментарностью. В слое также найдены три моллюска и неопределимая кость животного.

Кости животных IV культурного слоя ( развитый неолит), представлены 102 экз., среди которых 84 недиагностичны до любой категории животных. Всего в данном слое зафиксировано восемь костей млекопитающих (два фрагмента челюсти хищника, большая берцовя кость мелкого грызуна и три недиагностичных, одна из них жженая). В слое также обнаружено две трубчатых кости, расщепленных повдоль и подшлифованных с внутренней стороны, и 10 неопределимых костей рыб.

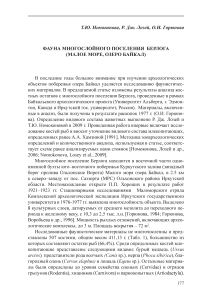

|

Таксон |

Переход к железному веку |

Развитый неолит |

Финальный мезолит |

Средний мезолит |

Всего |

|

I-II |

III-V |

VI-VII в. |

VIII |

||

|

Ur^^u^^ arcto^^ |

2 |

||||

|

Phoca ^^ibirica |

3 |

||||

|

Cervu^^ elaphu^^ |

2 |

||||

|

Equu^^ ^^p. |

2 |

||||

|

Cani^^ ^^p. |

1 |

||||

|

Cervidae |

1 |

3 |

2 |

||

|

Rodentia |

1 |

||||

|

Carnivora |

2 |

||||

|

Artiodactyla |

1 |

||||

|

Mammalia |

23 |

9 |

9 |

||

|

Всего млекоп. |

28 |

22 |

11 |

61 |

|

|

Perca fluviatili^^ |

1 |

44 |

6 |

||

|

E^^ox luciu^^ |

2 |

2 |

3 |

||

|

Acipen^^er b. baic. |

7 |

||||

|

Cyprinidae |

1 |

3 |

|||

|

Pi^^ce^^ |

212 |

56 |

|||

|

Всего рыбы |

3 |

259 |

75 |

337 |

|

|

Ave^^ |

5 |

5 |

|||

|

Mollu^^ka |

3 |

3 |

|||

|

Неопределимые |

16 |

85 |

101 |

||

|

Всего костей |

19 |

375 |

102 |

11 |

507 |

Фаунистические остатки (как и археологические материалы) трех верхних слоев немногочисленны, что, вероятно, свидетельствует о малом использовании бухты в эти периоды.

Фауна III слоя (развитый неолит) представлена 18 недиагностичными костями млекопитающих, из которых семь содержат следы обработки огнем.

Кости животных II и I слоев (переходный период к железному веку, дата II слоя – 2130 + 145 (СОАН-3338) л.н.) содержали 8 и 11 фрагментов соответственно. Во II слое найдены: кость окуня и неопредел и мые фрагменты, в I слое – две кости щуки и 9 недиагностичных фрагментов.

В целом, количество костей животных со стоянки Берлога не много-числено и не превышает единицы при подсчете минимального количества особей (исключение – кости окуня с V слоя). Тем не менее, число видов животных достаточно разнообразно и представлено группами, как копытных, хищников, рыб, так и птиц. Остатки фауны принадлежат диким животным и рыбам. Судя по значительному преобладанию костей рыб в слоях финального мезолита и особенно развитого неолита, видимо, рыболовство (наряду с охотой и собирательством) играло значительную роль в хозяйственной деятельности (Табл. 2). Этому выводу соответствует и 180

анализ артефактов из слоев этих хронологических срезов, полученных из серии многослойных поселений Приольхонья, а так же результаты анализа фаунистических остатков с многослойного поселения Итырхей, расположенного в соседней бухте [Новиков, Горюнова, 2005; Номоконова, Лозей и др., 2006; Nomokonova, Lo^^ey et al., 2009]. Основным объектом лова являлись окунь, щука и представители семейства карповых, обитающих в прибрежных мелководных бухтах и заливах Байкала. Их добыча могла осуществляться в течение всего года и представляла собой устойчивый ыисточник пищи.