Фаунистический анализ и зоогеографическое районирование территорий (на примере Карелии)

Автор: Ивантер Эрнест Викторович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 11 (105), 2009 года.

Бесплатный доступ

Фауна, зоогеография, наземные позвоночные, экосистемы

Короткий адрес: https://sciup.org/14749521

IDR: 14749521

Текст статьи Фаунистический анализ и зоогеографическое районирование территорий (на примере Карелии)

В настоящей работе предпринята попытка обосновать целесообразность и практическую возможность установления зоогеографических границ на основе распространения позвоночных животных – млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных и рыб. На этом принципе базируется разработанная нами схема зоогеографического районирования Карелии [2], [3], [4], [5], [6], [7]. Данный регион представляет для зоогеографа особый интерес, и прежде всего как весьма удобная модель для разработки общих приемов и методов фаунистического анализа и зоогеографической дифференциации больших территорий.

Одно из наиболее узких мест зоогеографического районирования – методология установления границ выделяемых регионов. Чаще всего такие границы вычерчивают произвольно или же приурочивают к заранее известным естественным рубежам – ландшафтным границам. Однако в этом случае зоогеографическое районирование фактически подменяется геоботани

ческим. Что же касается приводимых в оправдание ссылок на обязательное совпадение ландшафтных границ с зоогеографическими, поскольку основным фактором, определяющим распространение животных, является среда обитания, то они не меняют сути дела. Во-первых, ареалы животных могут определяться также и историческими причинами. Во-вторых, сам принцип объективности обязывает проводить фаунистическое районирование именно по зоологическому компоненту ландшафта, то есть на основе распространения животных. Иначе теряется всякий смысл зоогеографического районирования как такового. Ему отводится лишь формальная, подчиненная роль – охарактеризовать животное население уже выделенных ботаниками и почвоведами физико-географических районов.

Согласно схеме зоогеографического районирования, предложенной Б. А. Кузнецовым [10], территория Карелии входит в состав Западно-Европейского таежного района Западно- таежного округа Таежной провинции Бореально-лесной подобласти Палеарктики. Северная часть республики лежит в Кольском подрайоне, а южная - в Карело-озерном. Расположение региона на границе между северотаежной и среднетаежной подзонами, то есть на стыке двух крупных фаунистических комплексов - таежного и европейских широколиственных лесов [14], значительная вытянутость его территории с севера на юг, разнообразие и мозаичное размещение природных комплексов наряду с историческими особенностями экосистем обусловливают сложное строение фауны, гетерогенный, смешанный характер ее составных элементов [2], [5].

Из общего числа зарегистрированных в Карелии млекопитающих (65 видов) наиболее обширную группу (17 видов, или 26 %) составляют широко распространенные по всей лесной полосе виды: обыкновенная бурозубка, рысь, бурый медведь, заяц-беляк, белка, рыжая полевка, лось и некоторые другие. Хорошо представлены также лесные западноевропейские виды (13, или 20 %), такие как лесная куница, норка, лесной хорек, лесная мышовка. Третье место принадлежит «таежному» (сибирскому) комплексу (7 видов, 10,8 %). Это, например, средняя и равнозубая бурозубки, лесной лемминг, красная и красно-серая полевки, росомаха, лесной северный олень. Далее следуют виды-убиквисты (транспалеаркты) - 6 видов (9,2 %). К ним относятся волк, лисица, горностай, ласка, выдра, барсук. Пять видов (7,5 %) образуют группу млекопитающих южного происхождения, обитателей лесостепных и степных пространств -полевая мышь, мышь-малютка, обыкновенная полевка, заяц-русак, еж (в табл. 1 они объединены с западноевропейскими формами). Песец, норвежский лемминг и тундровая бурозубка представляют арктический элемент (4,6 %).

Кроме того, фауна млекопитающих Карелии включает 3 синантропных вида - домовая мышь, серая и черная крысы; 6 видов, появившихся на территории республики в результате интродукции и реинтродукции, - ондатра, европейский и канадский бобры, американская норка, енотовидная собака, кабан и 6 видов ластоногих и ки- тообразных Белого моря и Ладожского озера -морской заяц, гренландский тюлень, кольчатая нерпа, белуха, морская свинья и косатка.

В географическом облике орнитофауны наиболее выражено преобладание элементов, свойственных европейскому широколиственному лесу (см. табл. 1). Всего лесных западноевропейских видов птиц в Карелии насчитывается 69 (35 % от общего числа гнездящихся). Это коростель, дупель, вяхирь, клинтух, обыкновенная неясыть, козодой, стриж, седой дятел, иволга, юла, лазоревка, славка-черноголовка. Далее следует обширная группа транспалеарктов (убиквистов) - 57 видов (28,8 %): чеглок, пустельга, обыкновенный канюк, тетеревятник, кукушка, вертишейка, длиннохвостая синица и другие. Почти так же многочисленна группа «сибирских» (таежных) форм восточно-азиатского происхождения (51 вид, 26 %). Среди них можно назвать глухаря, мохноногого сыча, ястребиную сову, желну, кукшу, свиристеля, белобровика.

Арктический элемент выражен слабо (20 видов, 10,2 %). В числе его представителей - крас-нозобая гагара, морская чернеть, гуменник, обыкновенная гага, зимняк, белая куропатка, галстучник, круглоно сый плавунчик, малый веретенник, полярная крачка и другие.

Пресмыкающиеся и земноводные Карелии представлены 4 таежными видами (40 %), 3 видами с транспалеарктическим распространением (30 %) и 3 южными формами, характерными для европейских широколиственных лесов. К первой группе принадлежат живородящая ящерица, обыкновенная гадюка, травяная и остромордая лягушки, ко второй - серая жаба, обыкновенный тритон и веретеница, к третьей - прыткая ящерица, уж и гребенчатый тритон.

Несколько схематизируя, можно сказать, что фауна наземных позвоночных Карелии почти на 35 % состоит из западноевропейских и южных форм, свойственных полосе широколиственных лесов, на 33 % - из широко распространенных в Евразии видов (транспалеарктов), на 24 % - из типично таежных (сибирских) форм и на 9 % -из арктических (полярных) видов.

Таблица 1

Участие фаунистических элементов в сложении фауны наземных позвоночных Карелии

|

Группы наземных позвоночных |

Всего видов |

В том числе, % |

|||

|

арктические |

бореальные (сибирские) |

западноевропейские (широколиственных лесов и степи) |

транспалеаркты (лесные, широко распространенные) |

||

|

Млекопитающие |

53 |

5,5 |

13,0 |

33,3 |

48,2 |

|

Птицы |

197 |

10,2 |

26,0 |

35,0 |

28,8 |

|

Пресмыкающиеся и земноводные |

10 |

- |

40,0 |

30,0 |

30,0 |

|

Всего |

260 |

8,8 |

23,7 |

34,6 |

32,9 |

Таблица 2

Зоогеографическая структура ихтиофауны Карелии (по С. П. Китаеву, О. П. Стерлиговой [8], с изменениями)

|

Озера бассейнов |

Число видов |

Фаунистические комплексы, % |

||||||

|

Арктический |

Бореальный предгорный |

Бореальный равнинный |

Древний верхнетретичный |

Понтийский |

Морской |

Неизвестный |

||

|

Баренцева моря |

22 |

40,9 |

22,7 |

18,2 |

– |

– |

13,6 |

4,6 |

|

Белого моря |

25 |

32,0 |

20,0 |

28,0 |

– |

8,0 |

8,0 |

4,0 |

|

Северного моря |

20 |

20,0 |

20,0 |

35,0 |

– |

10,0 |

10,0 |

5,0 |

|

Балтийского моря |

48 |

20,8 |

18,8 |

25,0 |

6,3 |

16,7 |

6,3 |

5,1 |

|

По всей территории |

52 |

26,9 |

20,0 |

26,1 |

2,6 |

10,4 |

13,0 |

1,0 |

Фауна пресноводных рыб региона не менее разнородна [9], [8]. Из 52 отмеченных здесь представителей ихтиофауны (табл. 2) около 27 % видов приходится на арктический элемент, 20 и 26 % принадлежат соответственно к бореальным предгорному и равнинному комплексам, 2,6 % – к древнему верхнетретичному, 10,4 % – к понтийскому и 13 % – к морскому. Фаунистическая принадлежность остальных 3 обнаруженных в Карелии видов рыб (1 % от общего числа отмеченных) так и осталась невыясненной. Как и у других позвоночных животных, у рыб достаточно четко проявляется закономерная смена доминирующих фаунистических комплексов по мере продвижения с севера на юг: в ихтиофауне озер бассейнов Баренцева и Белого морей отчетливо преобладают арктический и бореальный элементы, а в пресных водоемах Балтики – более южные понтийский и морской.

Процесс проникновения в Карелию и продвижения дальше на север южных и юго-западных форм продолжается и в настоящее время. Наиболее активно расселяются к северу черный хорь, крот, кабан, мышевидные грызуны (желто-горлая мышь, мышь-малютка, лесная мышовка) и ряд видов птиц: черный дрозд, иволга, обыкновенная чайка, чечевица, седой дятел, вертишейка, трещотка, щегол, зеленушка, козодой, чибис, кобчик, красноголовый нырок. Существенно продвинулась на север серая жаба. Основной причиной изменений ареалов этих и целого ряда других видов является преобразование естественных ландшафтов в связи с рубкой лесов и развитием сельского хозяйства. Это привело к коренному изменению таежных биоценозов, и прежде всего к смене коренных типов ельников и сосняков лиственными лесами и кустарниками.

Расчистка земель от леса для культурных угодий, осушка болот и другие мелиоративные мероприятия, а также массовые рубки лесов для промышленных целей преображают естественные ландшафты, сужают первоначальные области распространения типично лесных животных (например, глухаря, кукши, трехпалого дятла, королька, клестов, рыси, росомахи, белки) и значительно улучшают условия обитания жителей лиственных лесов, перелесков, кустарниковых зарослей, полуоткрытых или открытых участков. Такие виды, как крот, мышь-малютка, темная по- левка, белая и желтая трясогузки, каменка, чибис, жаворонок и другие, увеличивают численность и расширяют свой ареал. Правда, в последние десятилетия в связи с переориентацией сельского хозяйства республики с зернового на картофелеовощное и травосеяние некоторые из них (обыкновенная полевка, полевая мышь, серая куропатка, перепел, заяц-русак) снова отступили к югу.

Смена хвойных монотонных по составу лесов лиственными и смешанными насаждениями сказывается на увеличении видового разнообразия и численности птиц. В связи с лесозаготовками число обитателей густых лесных массивов (пищуха, королек, московка, глухарь, филин) заметно сокращается или они переходят во вторичные лиственные и смешанные леса с обилием ели. Зато птицы светлых лесов и вырубок (лесной конек, весничка, славки, жулан), наоборот, получают широкое распространение и увеличивают численность.

Вблизи возделываемых земель светлые или разреженные леса имеют фауну, которая в значительной степени отклоняется от фауны первичных лесов. Характерные здесь виды – барсук, лисица, ворона, сорока, обыкновенная овсянка, большая синица, рябинник, вертишейка. Многие из них селятся в этих лесах, чтобы добывать себе корм на соседних возделываемых полях. В кустарниковых зарослях, занимающих бывшие пашни и луга, а также в черте поселков обитают чечевица, садовая камышевка, речной сверчок, каменка, жулан. Из этой группы по крайней мере зеленушка, коноплянка и щегол являются пришельцами, появившимися в Карелии с развитием полеводства и увеличением числа населенных пунктов.

В результате интенсивной трансформации коренных местообитаний и резкого изменения экологической обстановки не только расширяются ареалы редких в Карелии форм и обогащается новыми видами местная фауна, но и увеличивается численность некоторых фоновых, широко распространенных в регионе животных. Прежде всего это относится к типичным обитателям лиственных лесов, вырубок, перелесков и кустарниковых зарослей – лисице, зайцу-беляку, лосю, темной полевке, белой и желтой трясогузкам, лесному коньку, полевому жаворонку, серой мухоловке, обыкновенной овсянке, большой си- нице, рябиннику, луговому чекану, садовой славке. Таким образом, в населении наземных позвоночных Карелии южные фаунистические элементы по числу видов и особенно по общей численности особей занимают все более господствующее положение.

Если расселение представителей фаунистического комплекса широколиственных лесов идет в основном по ландшафтам, преобразованным деятельностью человека, то сибирские виды, распространяясь в западном направлении, двигались преимущественно по коренным таежным типам местообитаний. Часть из них прочно закрепилась на новой территории (например, малая мухоловка), но у многих форм экспансия на запад продолжается. Так, для синехвостки и двух видов пеночек (таловки и зеленой) Карелия пока представляет область нерегулярного гнездования, а для глухой кукушки, зарнички и белой лазоревки – зону периодических залетов.

Тенденцию к расселению в южном направлении в последние 40 лет обнаруживает лесной северный олень, когда-то населявший всю территорию Карелии, но почти истребленный в середине тридцатых годов прошлого столетия. Однако подавляющее число северотаежных видов не проявляет стремления к расширению ареала, и южные границы их распространения пока остаются относительно постоянными.

Известно, что начиная со второй половины ХIX столетия в Евразии наблюдалось некоторое потепление климата. Одновременно было замечено продвижение на север ряда видов животных. В Карелии это еж, лесной хорь, черный дрозд, красноголовый нырок, чемга, лысуха, камышевки и некоторые другие. Таким образом, помимо хозяйственного преобразования ландшафтов, причиной некоторого «объюжнения» фауны Карелии и наступления многих видов на северные районы было соответствующее изменение климата.

Итак, фауна Карелии гетерогенна и состоит как из широтных, главным образом экологических, так и долготных, преимущественно исторических, элементов, налегающих друг на друга. К этому надо добавить, что ее в значительной степени (почти наполовину) слагают виды, обитающие здесь у границ ареалов. Так, из общего числа зарегистрированных на гнездовье птиц 68 видов (34,3 %) находят в Карелии северный предел распространения, а 24 вида (12,1 %) – южный. Территорию республики пересекают также северные границы распространения 15 видов млекопитающих (30 % от общего числа) и 5 видов земноводных и пресмыкающихся (50 %).

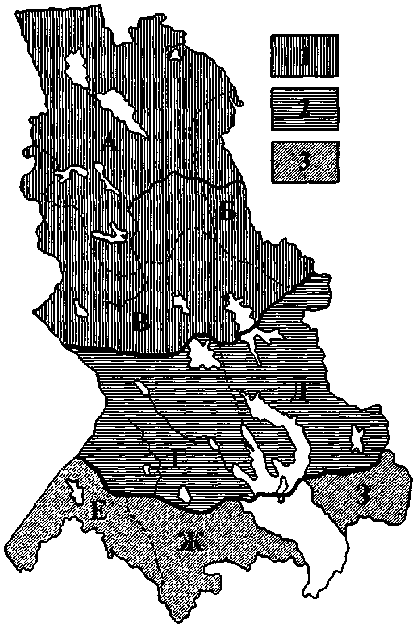

В связи со значительной вытянутостью территории в меридиональном направлении и зональными особенностями Карелия представляет для населяющих ее животных весьма неоднородную биологическую среду. Одни виды предпочитают северотаежные хвойные леса и концентрируются преимущественно в северных районах, другие тяготеют к лиственным насаждениям и открытому ландшафту и живут главным образом в Южной Карелии. В соответствии с основными различиями в составе и численности фауны на территории Карелии можно выделить три основных широтных зоогеографических подрайона: Северокарельский, Среднекарельский (переходный) и Южнокарельский (см. рисунок). Эти подрайоны отличаются специфическими природными условиями, составом и численностью животного населения. Ниже дается их краткая характеристика.

Зоогеографическое районирование Карелии:

1 – Северокарельский подрайон, 2 – Среднекарельский подрайон, 3 – Южнокарельский подрайон. А – Северо-западный участок; Б – При-беломорский участок; В – Центральный участок; Г – Западный участок; Д – Заонежский участок; Е – Приладожский участок; Ж – Олонецкий (южный) участок; З – Пудожский (юго-восточный) участок

СЕВЕРОКАРЕЛЬСКИЙ ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН

Занимает всю северную часть Карелии и простирается к югу0 до ' линии Лендеры – Уросо-зеро – Нюхча (63 30 с. ш.). Характеризуется неоднородным рельефом (чередованием высоких и длинных кряжей, вытянутых в северозападном направлении, с узкими ложбинами, занятыми озерами и болотами), довольно суровым, с продолжительной и холодной зимой и коротким прохладным летом, климатом, супесчаными и песчаными почвами и монотонным северотаежным ландшафтом с преобладанием хвойных, преимущественно сосновых, лесов и большими пространствами сфагновых болот. Ельники располагаются узкими лентами вдоль рек и заболоченных низин и представлены в основном бедными типами. Лиственные формации и сенокосные угодья встречаются редко и занимают небольшую площадь обычно в окрестностях населенных пунктов.

Фауна имеет типично северный облик. В ней господствуют северотаежные и арктические виды. Из птиц наиболее характерны белая куропатка, сероголовая гаичка, свиристель, трехпалый дятел, краснозобая гагара, луток, турпан, синьга, юрок, чечетка. Своеобразно пернатое население Беломорского побережья: обыкновенная гага, длинноносый крохаль, атлантический чистик, камнешарка, кулик-сорока, галстучник, сизая и серебристая чайки, полярная крачка и ряд других.

Из млекопитающих типичными представителями Северокарельского подрайона являются средняя бурозубка, лесной лемминг, красная и красно-серая полевки, росомаха, северный олень. Темная полевка, экономка и малая бурозубка встречаются преимущественно по долинам рек и берегам озер в лиственных и смешанных насаждениях с хорошо развитым подлеском и травостоем. Южные фаунистические элементы – животные открытых пространств и лиственных лесов – отсутствуют или крайне малочисленны. В частности, совершенно не встречаются в этом подрайоне полевые и желтогорлые мыши, ушан, заяц-русак, лесная мышовка, коростель, козодой, седой дятел, жулан, славка-черноголовка, черный дрозд, соловей, чибис, иволга и другие.

Близкими особенностями характеризуется и местная ихтиофауна. В ее основе как типичные северные виды, такие как пресноводный лосось, озерная кумжа, обыкновенный сиг, европейский хариус и палия, так и ряд широко распространенных по всей Карелии видов. В числе последних окунь, плотва, лещ, елец, язь, ерш, щука, налим и некоторые другие эврибионты. Представители более южных комплексов если и встречаются, то достаточно редко и далеко не во всех водоемах.

В целом в сравнении с остальной территорией фауна Северокарельского подрайона относительно бедна в видовом отношении и отличается низкой суммарной численностью.

ЮЖНОКАРЕЛЬСКИЙ ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН

Располагается к югу от 62-й параллели и отличается холмисто-равнинным рельефом, более плодородными, чем на севере, почвами, сравнительно мягким климатом, большой пестротой и мозаичностью растительных группировок и значительной трофностью и разнообразием водоемов. Большие площади занимают ельники и сосняки различных типов, хорошо представлены лиственные и смешанные леса (вторичные березняки и осинники с примесью ели и сосны), разновозрастные вырубки и опушечно-луговой комплекс. Заболоченность по сравнению с северными районами невелика.

Фауна наземных позвоночных характеризуется разнообразием, значительным участием элементов «европейской» фауны, общей высокой и стабильной численностью аспектирующих видов. Средняя плотность гнездования птиц – 300–600 пар на 1 км2, тогда как на севере – 50– 200. Характерно широкое представительство южных форм. Среди них иволга, чечевица, соловей, клинтух, галка, зеленушка, козодой, жулан, чибис, широконоска, коростель, лысуха, черный дрозд, седой дятел и многие другие.

Из земноводных и пресмыкающихся только здесь встречаются уж, прыткая ящерица, веретеница и гребенчатый тритон (севернее они отсутствуют). Из млекопитающих наиболее характерны представители южного фаунистического комплекса – ушан, водяная ночница, русак, еж, полевая и желтогорлая мыши, обыкновенная полевка, мышь-малютка, лесная мышовка, малая бурозубка и другие, но основу териофауны составляют все те же широко распространенные лесные виды – рыжая, темная и водяная полевки, экономка, обыкновенная бурозубка, заяц-беляк, белка, рысь, куница, горностай, лисица, лось.

Более высокой, чем на севере, численности достигают здесь широко распространенные лесные виды птиц: зяблик, весничка, лесной конек, теньковка, большой пестрый дятел, рябчик, тетерев, рябинник, белобровик, желна.

Совершенно отсутствуют или очень редки многие арктические и северотаежные животные – красно-серая полевка, северный олень, морская чернеть, турпан, зимняк, галстучник, полярная крачка, краснозобая гагара, атлантический чистик и другие.

Достаточно отчетливый южный колорит демонстрирует и население рыб. Почти исключительно в этом подрайоне водятся минога, стерлядь, жерех, линь, густера, щиповка, уклейка и сом. Многочисленны и виды-убиквисты, широко распространенные по всей таежной зоне, такие, например, как голец, язь, хариус, плотва, окунь, щука, лещ, налим и кумжа.

СРЕДНЕКАРЕЛЬСКИЙ ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН

Лежит между Северо- и Южнокарельским подрайонами, располагаясь по обе стороны от ландшафтной границы между Северотаежной и Среднетаежной подзонами. В отношении природных условий занимает промежуточное положение, но все же несет в себе больше черт средней тайги. Благодаря взаимопроникновению северных и южных элементов фауна подрайона смешанная. Наряду с типичными северотаежными видами (красная полевка, лесной лемминг, трехпалый дятел, луток, чечетка, дербник, мохноногий сыч, овсянка-ремез, белая куропатка, а из рыб - пресноводный лосось, палия, европейский хариус, обыкновенный хариус и т. д.) здесь встречаются, правда, у северных границ ареала и некоторые «южные» формы (лесная мышовка, мышь-малютка, обыкновенная полевка, коростель, осоед, иволга, трещотка, черный дрозд, веретеница, гребенчатый тритон, линь, жерех, карась, щиповка и другие), а также убиквисты (экономка, равнозубая и крошечная бурозубки, лисица, горностай, ласка, волк, лось, зяблик, чеглок, пустельга, канюк, большая и длиннохвостая синицы) и типичные среднетаежные виды (рыжая полевка, белка, заяц-беляк, медведь, рябчик, чирок-свистунок, гоголь, белобровик, весничка, травяная лягушка, обыкновенный тритон).

В целом Среднекарельский зоогеографический подрайон является переходным и совмещает в себе черты двух предыдущих. От Северокарельского подрайона он отличается отсутствием многих арктических форм, в частности морской чернети, синьги, краснозобой гагары, галстучника, северного оленя, и наличием ряда южных, а также более высокой общей плотностью населения позвоночных. От Южнокарельского подрайона - более низкой численностью фауны, исчезновением многих южан (садовой сони, ежа, желтогорлой мыши, седого дятла, галки, щегла, ужа, прыткой ящерицы) и присутствием некоторых северотаежных видов.

Имеющийся в нашем распоряжении фаунистический материал позволяет провести дальнейшее более дробное подразделение названных выше трех подрайонов с выделением Прибеломор-ского, Северо-западного, Центрального, Западного, Заонежского, Приладожского, Олонецкого и Пудожского участков (см. рисунок). Фауна этих зоогеографических выделов, конечно, менее специфична, чем фауна подрайонов, но различия все же достаточно отчетливы, по крайней мере, в соотношении видов и их численности.

Как известно, основную трудность при зоогеографическом районировании представляет установление зоогеографических границ. Совершенно очевидно, что решать эту задачу следует на основе объективных критериев и, прежде всего, исходя из современного распространения животных. Места концентрации границ ареалов видов-индикаторов, как правило, бывают приурочены к естественным рубежам между отдельными исторически сложившимися фаунистическими комплексами, хорошо их обозначают и потому могут служить достаточно надежной основой для очерчивания зоогеографических выделов.

Таким образом, установление границ при зоогеографическом районировании можно свести к поиску определенных, достаточно узких пространств, где наблюдается основное скопление границ распространения многих видов животных.

Соответствующий анализ показал, что на территории Карелии имеются два участка сравни- тельно небольшой ширины, где сосредоточены северные и южные границы ареалов млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных и рыб. Первый участок - полоса, тянущаяся вдоль 630 30' с. ш. Здесь располагаются северные границы ареалов более 30 видов наземных позвоночных. Это, в частности, обыкновенная полевка, мышь-малютка, лесная мышовка, черный хорь, русак, ушан, большая поганка, чирок-трескунок, широконоска, красноголовый нырок, болотный лунь, кобчик, перепел, серая куропатка, коростель, малый зуек, озерная чайка, козодой, белоспинный дятел, грач, иволга, коноплянка, поползень, лазоревка, жулан, веретеница и другие. Здесь же проходит южная граница распространения северного оленя, галстучника, синьги, полярной крачки, сероголовой гаички.

Второй участок, где сконцентрированы северные и южные границы ареалов более 20 видов, располагается по 62-й параллели. Именно в этом месте проходит северный предел распространения желтогорлой мыши, усатой, прудовой и водяной ночниц, выпи, осоеда, лысухи, малой чайки, обыкновенной неясыти, седого дятла, полевого луня, зеленой пеночки, славки-черноголовки, черного дрозда, щегла, бормотушки, садовой камышевки, ужа.

Таким образом, около 80 % видов наземных позвоночных, границы ареалов которых пересекают Карелию, имеют эти границы в районах, указанных выше. В этих местах проходят северные границы распространения и других видов животных, например паразитических червей, клещей и насекомых, водных беспозвоночных, а также ряда видов растений: липы, черной ольхи, кислицы, тро стникового вейника, ландыша, горного вяза, сарматской манжетки и многих других [12], [23], [16], [11], [19], [22], [15], [18], [8], [20].

Отсюда некоторый параллелизм между зоогеографической и ботанико-географической областями, обусловленный как косвенной (через общие природно-климатические факторы, определяющие распро странение животных и растений), так и прямой зависимостью географического распределения животных от ландшафтных условий. Симптоматично в этом отношении совпадение в общих чертах выделенных нами зоогеографических районов с агроклиматическими зонами [17], а также, правда, в меньшей степени, с лесотипологическими полосами [23], почвенными подзонами [13] и даже с орографическими районами [1]. Совпадение это не полное, но достаточно очевидное, чтобы подтвердить зависимость зоогеографических границ от линий изменений в характере окружающей среды. Оно обусловлено как тесной зависимостью распространения животных от современного распределения различных экологических условий, так и тем, что в историческом процессе фауна развивается всегда как составная часть определенного ландшафта [10].

Список литературы Фаунистический анализ и зоогеографическое районирование территорий (на примере Карелии)

- Борисов П. А., Бискэ Г. С. Рельеф. Карельская АССР. М., 1956. С. 23-26.

- Ивантер Э. В. Фауна наземных позвоночных и зоогеографическое районирование Карельской АССР//Тез. докл. конф. молодых биологов Карелии. Петрозаводск, 1968. С. 105-106.

- Ивантер Э. В. Орнитофауна Карелии и ее зоогеографический анализ//Материалы VII Прибалтийской орнито-логической конференции, 2. Рига, 1970. С. 93-98.

- Ивантер Э. В. Териофауна Карелии и ее зоогеографический анализ//Труды 2-го Всесоюзного совещания по млекопитающим. М.: Изд-во МГУ, 1975. С. 218-221.

- Ивантер Э. В. К вопросу о методах установления границ при зоогеографическом районировании//Естественная среда и биологические ресурсы Крайнего Севера. Л., 1975. С. 3-12.

- Ивантер Э. В. Фаунистический анализ и проблемы зоогеографического районирования//Тр. КарНЦ РАН. Био-география Карелии. Сер. Б. Биология. Вып. 2. Петрозаводск, 2001. С. 76-81.

- Ивантер Э. В. Зоогеография Карелии и принципы фаунистического районирования//Тр. ГосНИОРХ. СПб., 2007. С. 199-210.

- Китаев С. П., Стерлигова О. П. О зоогеографии рыб пресных водоемов Фенноскандии//Тр. ГосНИОРХ. Вып. 337. СПб., 2001. С. 167-174.

- Кудерский Л. А. Материалы по зоогеографии рыб внутренних водоемов Карелии//Материалы по зоогеографии Карелии. Вып. 1. Петрозаводск, 1961. С. 19-33.

- Кузнецов Б. А. Очерк зоогеографического районирования СССР. М.: Изд-во МОИП, 1950. 175 с.

- Лобкова М. П. Некоторые данные по распространению комаров в Карелии//К природной очаговости заболеваний в Карелии. М.; Л.: Наука, 1964. С. 108-119.

- Лутта А. С., Хейсин Е. М., Шульман Р. Е. К распространению и экологии иксодовых клещей в КФССР//Уч. зап. КФГУ. Т. 5. Вып. 3. Петрозаводск, 1953. С. 31-45.

- Марченко А. И. Почвенный покров//Карельская АССР. М., 1956. С. 66-72.

- Нейфельдт И. А. Об орнитофауне южной Карелии//Тр. Зоол. ин-та АН СССР. 1958. Т. 25. С. 183-254.

- Попченко В. И. Водные малощетинковые черви севера Европы. Л.: Наука, 1988. 287 с.

- Раменская М. Л. Определитель высших растений Карелии. Петрозаводск: Госиздат КАССР, 1960. 485 с.

- Романов А. А. О климате Карелии. Петрозаводск: Карелия, 1961. 140 с.

- Румянцев Е. А. Эволюция фауны паразитов рыб в озерах. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1996. 187 с.

- Старобогатов Я. И. Фауна моллюсков и зоогеографическое районирование континентальных водоемов. Л.: Наука, 1970. 372 с.

- Яковлев Е. Б., Ивантер Э. В., Лобкова М. П. Насекомые. Мир животных. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006. 286 с.

- Яковлев Ф. С. Ольха черная в заповеднике «Кивач» и в смежных районах//Тр. заповедника «Кивач». Петрозаводск: Карелия, 1973. С. 23-31.

- Яковлев Ф. С. Сообщества с широколиственно-лесными элементами на северной границе их ареала//Тр. заповедника «Кивач». Т. 2. Петрозаводск, 1973. С. 32-39.

- Яковлев Ф. С., Воронова В. С. Типы лесов Карелии и их природное районирование. Петрозаводск: Карелия, 1959. 190 с.