Фазный характер адаптационных процессов

Автор: Попова Т.В.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология

Статья в выпуске: 37 (213), 2010 года.

Бесплатный доступ

Автор приводит результаты многолетних исследований адаптационных изменений в организме лиц разного возраста, пола и физического состояния при нагрузках физического и умственного характера. Приводятся данные о фазовом характере адаптационных процессов, который необходим для обеспечения оптимального психофизического состояния организма.

Физическое состояние, психофизическое состояние, адаптация

Короткий адрес: https://sciup.org/147152766

IDR: 147152766 | УДК: 612:766-612.66

Текст научной статьи Фазный характер адаптационных процессов

Значение колебательных процессов для устойчивости организма отмечали вслед за Мак-Каллоком (1943) такие ученые, как А.П. Чижевский (1976), Г. Николис и И. Пригожин (1979), Р.М. Баевский (1976), М.В. Волькенштейн (1978) и др. Г. Николис и И. Пригожин отмечают, что через флюктуации или колебания осуществляется упорядоченность системы, то есть поддержание ее оптимального состояния или переход в патологическое состояние.

В настоящее время волновые процессы широко изучаются в исследованиях, посвященных изучению регуляторных механизмов работы сердца и сосудов [4, 17, 18, 20, 21], и в меньшей степени при рассмотрении других физиологических систем. Между тем колебания метаболических активных процессов, сложившиеся в процессе эволюции, не могут не учитываться при изучении механизмов основных физиологических состояний, в том числе адаптации.

В научной литературе нет однозначного подхода к природе адаптационных процессов. Адаптация рассматривается как процесс и как состояние. В.П. Казначеев рассматривает физиологическую адаптацию как процесс поддержания функционального состояния гомеостатических систем и организма в целом, обеспечивающего его сохранение, развитие, работоспособность, максимальную продолжительность жизни в неадекватных условиях среды [2, 7]. Известно, что в поддержании гомеостаза большую роль играют колебательные процессы.

Процесс адаптации реализуется во всех случаях, когда в системе человек-среда возникают значимые изменения, приводящие к нарушению адекватности их отношений. Поскольку человек и среда находятся не в статическом, а в динамическом равновесии, их соотношение меняется постоянно, также постоянно осуществляется и процесс адаптации [5,6].

Высказываются предположения о фазном характере адаптационных процессов [1]. Г. Селье (Н. Selye) в процессе привыкания к стрессовым раздражителям выделил три всегда имеющихся последовательные фазы его развития:

-

- фазу напряжения регулирования, начинающуюся с момента первичной реакции и заканчивающуюся, когда включается готовая программа регулирования гомеостаза, которая в большинстве случаев вызывает гипермобилизацию, проявляющуюся гиперреагированием;

-

- фазу первичной стабилизации, начинающуюся с момента полной реализации программы первичного регулирования, при которой отклонения функций от базовых показателей постепенно ступенчато или волнообразно уменьшаются;

-

- фазу стабилизации регулируемых параметров, когда показатели напряжения возвращаются к своим исходным значениям [9,10, 15, 22].

Как справедливо отмечает Ф.З. Меерсон [8], важен не только результат адаптации, а само существо процесса, которое развивается под влиянием факторов среды в организме и «приводит к реализации адаптационных достижений». В практике медицины, спорта, образования зачастую необходимо управлять процессом адаптации для повышения результативности применяемых воздействий на организм. В этом плане особенно важны исследования возрастного плана, а также изучение индивидуальных особенностей адаптационного процесса.

Цель работы состояла в изучении характера адаптационных процессов у испытуемых разного возраста, пола, физической подготовленности и функционального состояния.

Применяли психофизиологические методики обследования сердечно-сосудистой, центральной нервной систем, анализировали показатели нейродинамики и психоэмоционального состояния.

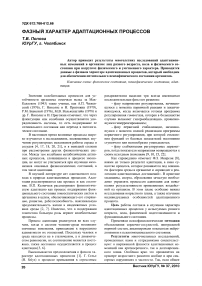

Результаты многочисленных исследований, проведенных нами и сотрудниками свидетельствуют о выраженной фазности адаптационных изменений как краткосрочного, так и долговременного плана. Особенно ярко это проявляется на примере возрастного развития вообще и при сенсорных нарушениях в частности. Так, если общее направление возрастного развития хронотропной функции сердца у детей можно отразить вектором, направленным на снижение частоты сердцебиений (ЧСС), то на отдельных возрастных этапах появляются отклонения в сторону учащения (рис. 1) [16]. Нелинейный характер возрастной динамики показателей сердечно-сосудистой и сим-пато-адреналовой системы наблюдается у детей 7-10 лет, что совпадает с результатами проведенных нами исследований. Колебательные изменения обеспечивают прочность адаптационных процессов при переходе на новый уровень функционирования.

Комплексные исследования функций центральной нервной, сердечно-сосудистой системы, анализаторов и психоэмоциональной сферы у детей с сенсорными нарушениями показали, что в каждом возрастном периоде отмечается возбуждение, функциональный подъем одних систем и торможение, функциональный спад других.

Возрастное развитие можно считать непрерывным процессом адаптации. Гетерохронизм, т. е. неравномерность возрастного развития описан в возрастной физиологии И.А. Аршавским [3]. Анализ ежегодных изменений показателей психофизиологических функций показал выраженные отклонения от усредненных векторов возрастного развития по шести показателям у здоровых мальчиков и по пяти - у девочек. У всех детей с нарушением зрения эти отклонения касались семи показателей, а при нарушениях слуха - одиннадцати у мальчиков и девяти у девочек.

Совместно с Е.Г. Кокоревой [14] у детей 4-10 лет с сенсорными нарушениями мы наблюдали снижение по сравнению со здоровыми сверстниками следующих показателей психофизического состояния: ЧСС, антропометрии, точности движений, подвижности, утомляемости, индекса тревожности. При этом выше, чем у здоровых на отдельных возрастных этапах были показатели жизненных индексов, точности движений, тактильной чувствительности кожи пальцев и предплечья.

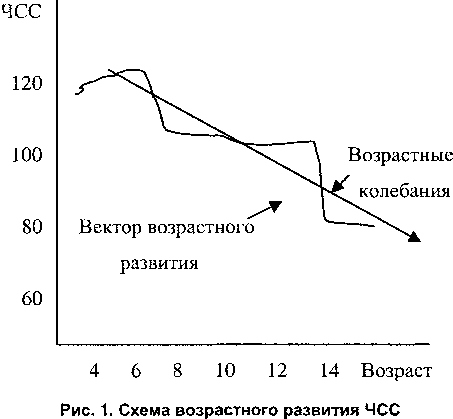

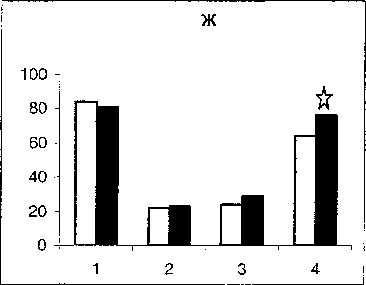

В лонгитудинальных исследованиях, проводимых нами совместно с С.А. Кураминым [13] показана неравномерность изменений показателей

Рис. 2. Показатели теппинг-теста у мальчиков с нарушением слуха: 1-4 столбцы - квадраты теппинг-теста, 5-й столбец - утомление; ☆ - достоверные отличия с 1-м столбцом

Изменения психомоторных реакций после умственной нагрузки

Таблица 1

|

Номера тестов |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

296,07 + 12,30 |

327,12 ± 13,02 |

476,17 ± 15,40 |

540,33 ± 19,80 |

486,07 + 19,50 |

2600,08 + 34,20 |

|

338,47 ± 13,20 |

348,60+ 13,00 |

421,00 ± 18,20* |

414,09 ± 19,60* |

425,38 ± 17,50* |

2128,40 ± 26,07* |

Примечание. 1-я строка - исходные показатели в мс, 2-я — после выполнения умственной нагрузки; * - достоверные различия с исходными показателями.

Изменения показателей теппинг-теста у юношей после умственной нагрузки

Таблица 2

|

Количество точек |

Квадраты |

Показатель утомления |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

||

|

До |

60+1,4 |

61 + 3,3 |

61 + 1,7 |

59 ± 1,9 |

4 ±0,2 |

|

После |

61 ± 0,5 |

61 + 2,0 |

60 + 2,0 |

55 ± 1,0 |

6 ± 0,4* |

Примечание. * - достоверные различия с исходными показателями.

теппинг-теста в период адаптации к учебной нагрузке у детей с нарушением слуха (рис. 2).

Такая неравномерность, или гетерохронизм, обеспечивает механизмы индивидуальной стратегии адаптации [1]. Однако, судя по показателю индекса напряжения, у детей с сенсорными нарушениями плата за адаптацию возрастала, по сравнению со здоровыми сверстниками.

Результаты изучения адаптационных реакций на локальные нагрузки у лиц разного возраста выявили волнообразные колебания функциональных показателей в противоположных направлениях. В 1980 г. [16] мы показали фазность изменений показателей локальной работы мышц у людей 7 возрастных групп, (в диапазоне от 4 до 90 лет) и у кроликов 4 возрастных групп (от 5 дней до 1,5 месяцев), что обеспечивает оптимальный для возрастного состояния уровень работоспособности даже на крайних этапах онтогенеза. У испытуемых в период с 10 до 16 лет как во время локальной работы, так и в период отдыха мы наблюдали фазное изменение показателей ЧСС и АД.

Эта закономерность характерна для всех наблюдаемых нами с сотрудниками адаптационных процессов. Так, у студентов 18-20 лет после выполнения умственной нагрузки (табл. 1) отмечалось увеличение времени выполнения простых двигательных реакций (тест 1 и 2), но ускорение двигательной реакции в условиях статической и динамической помех (тест 3-5), а также реакции на распределение внимания (тест 6).

Показатели теппинг-теста после умственной нагрузки также изменяются неравномерно: в первых квадратах отмечается ускорение, в последних -замедление максимального темпа, повышается утомление (табл. 2).

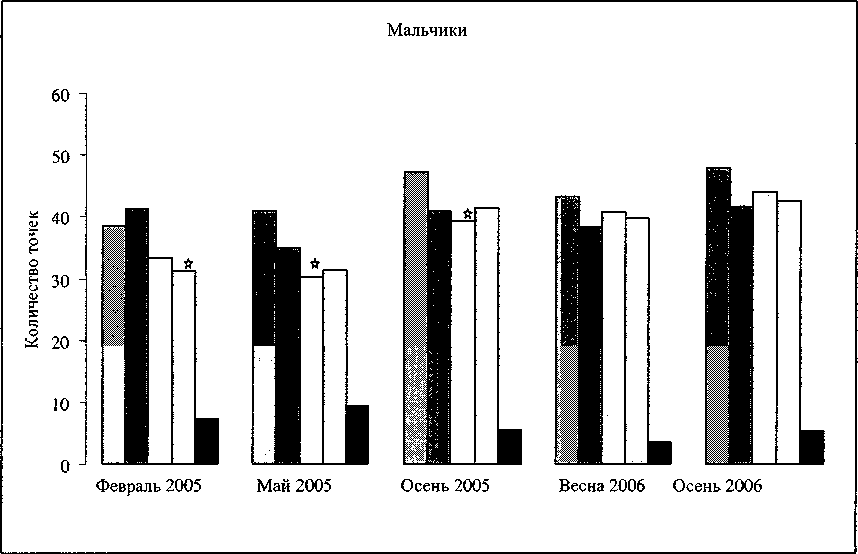

Разнонаправленность изменений статистических показателей сердечного ритма при адаптационных реакциях на локальную нагрузку отмечена нами совместно с ОТ. Коуровой [11] и у взрослых (рис. 3). Например, при снижении показателя моды отмечена тенденция к увеличению показателя вариабельности сердечного ритма.

Показатели психоэмоционального напряжения, активности центральных регуляторных влияний на сердце, нейродинамики свидетельствовали о той или иной степени функционального напряжения, сопровождающего адаптационные процес-

Рис. 3. Изменения структуры сердечного ритма после локальной работы у лиц 30-35 лет: 1 - Мо, мс; 2 - A X, мс; 3 - Амо, %; 4 - ИН, усл. ед.; 1 столбик - до, 2 - после нагрузки;

* - достоверные различия с исходным показателем

сы. Стратегия адаптационных изменений зависела от индивидуальных особенностей испытуемых. У спортсменов наблюдается феномен так называемой «избыточной активации», когда не столь значительные, как в спорте, нагрузки вызывают значительное функциональное напряжение.

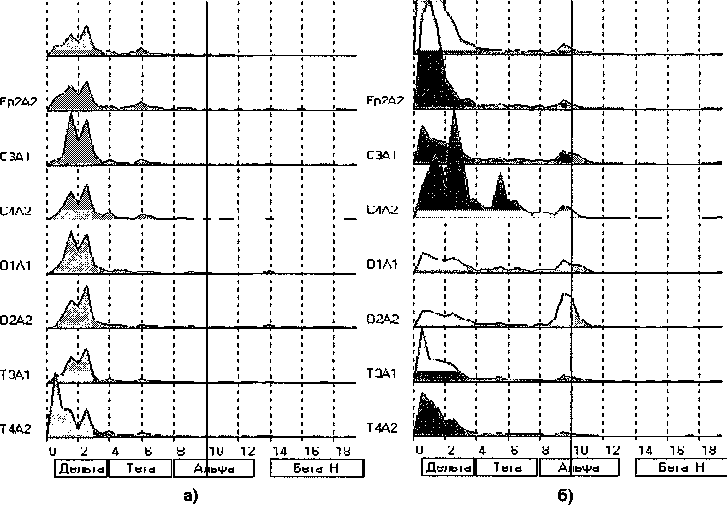

Данные электроэнцефалографического исследования, проведенные совместно с Ю.И. Корюка-ловым [12] подтверждают центральную природу адаптационных реакций на различные воздействия. Разные центральные механизмы обеспечивают адаптационные реакции и саму деятельность и при умственной, и при локальной физической деятельности у спортсменов и у нетренированных, у занимающихся и незанимающихся саморегуляцией. Анализ индивидуальных данных свидетельствует, что среди всех испытуемых быстрее выполняли задание те, у кого наблюдался рост мощности высокочастотного бета-ритма не только во фронтальных, но и в затылочных отведениях, при этом в группе спортсменов особое место можно выделить правой височной области.

Группа «саморегуляции» характеризовалась меньшей межполушарной асимметрией и общим уровнем активации, о чем свидетельствует снижение СМ альфа- и бета-ритма по большинству отведений (табл. 3). Индивидуальный анализ показателей испытуемых свидетельствует о том, что лиц обеих групп с лучшими показателями ЗВ можно разделить на две категории: первая (8 чел.) - с фокусом активности в лобных областях обоих полушарий и височно-центральной левого полушария, вторая (3 чел.) - центрально-височных и затылочных отведений правого полушария. Наличие разных фокусов активности, но обеспечивающих ус- пешное выполнение когнитивного теста, вероятно, связано с двумя способами [19] осуществления ментальных процедур: использование лингвистического или зрительно-пространственного кодирования числовых стимулов с включением, соответственно, левых височных и билатеральных париетальных областей коры или прецентральной извилины и латеральной окципитальной коры.

Полученные данные свидетельствуют о закономерном изменении частотно-пространственных характеристик биоэлектрической активности мозга у лиц регулярно практикующих релаксационные психофизические упражнения. Эти изменения заключаются в возрастании роли правого полушария и выраженности альфа-ритма в передних отделах полушарий (рис. 3).

Индивидуальные различия заключались в том, что у «успешных» испытуемых бета-ритма доминировал в лобных отделах обоих полушарий, в отличие от «неуспешных».

Количественно-временные характеристики адаптированности в норме соответствуют величине рассогласования между необходимым и наличным уровнями адаптированности (нормэргия). Если они превышают величину рассогласования, говорят о гиперреактивности (гиперэргия); если они ниже величины рассогласования, говорят о гипореактивности (гипоэргия), вплоть до ареак-тивности - отсутствия адаптивных реакций там, где они должны быть.

Гиперреагирование характерно для спортсменов, что объясняется необходимостью гипермобилизации функций, позволяющей резко повысить эффект деятельности. Однако этот механизм долговременной адаптации сохраняется и в повсе-

Таблица3

Изменение показателей биоэлектрической активности мозга в когнитивном тесте по составлению слов (СС) у спортсменов и испытуемых контрольной группы

|

№ |

Группы |

Альфа-ритм |

Низкочастотный бета-ритм |

Высокочастотный бета-ритм |

|||||

|

Частота, Гц |

Индекс, % |

Доминир. |

Индекс |

Доминирование |

Индекс |

Доминирование |

|||

|

1 |

Контрольная, п = 16 |

СС |

9-10 |

Разнонаправленные изменения |

ТЗ, СЗ, 01 |

Растёт почти у всех |

F1,C3,T3,O1 у 1/2 в ЛП у 2 из 16 в ПП |

Растёт почти у всех |

F1,F2,T3,T4 01,02 у 5 исп. в ЛП у 5 исп. в ПП |

|

После |

9-10 |

Растет у 1/2 группы |

F1,C3, С4, 01,02 |

Увеличивается вПП |

F1, СЗ, 01 F2,T4 у 6 исп. в ЛП у 4 исп. в ПП |

Растет у 1/2 группы |

F1,F2,T3,T4 у 4 исп. в ЛП у 4 исп. ПП |

||

|

2 |

Наблюдения |

СС |

8-9 |

Снижение на 15-50 % |

F2, 02, Т4* |

Снижается у большинства |

Fl, F2* Т4* у 7 исп. в ПП* |

Почти у всех снижается |

F2,О1, 02, Т4 у 2 исп. в ЛП у 1/2 в ПП* |

|

После |

11-12 |

Повышение у большинства испытуемых |

F1,F2* 02, |

Повышается почти у всех |

Fl, F2*, СЗ, С4*, ТЗ*, Т4 у 7 исп. в ПП* |

Растёт у всех на 10-30 % |

F2* 02, Т4* у 2 исп. в ЛП* у 7 исп. в ПП |

||

Примечание. F - лобные, С - центральные, О - затылочные, Т - височные отведения, ЛП - левое полушарие, ПП - правое полушарие, * - спектральная мощность ритма в данной пробе значительно отличается по сравнению с контрольной группой (р < 0,05).

Рис. 3. Спектр мощности основных ритмов электроэнцефалограммы (фоновая запись): а - контрольная группа, б - опытная (ПФР). Fp1, Fp2 - фронтальные; СЗ, С4 - центральные; ТЗ, Т4 - височные; 01, 02 - затылочные отведения

дневной деятельности. Это подтверждают данные нашего исследования локальной мышечной и умственной деятельности с адекватными средними нагрузками. Так, у студентов-спортсменов индекс напряжения центральных регуляторных процессов сердца (по Р.М. Баевскому) после локальной статической нагрузки и выполнения тестов на умственную работу достоверно увеличился.

Колебательные изменения обеспечивают прочность адаптационных процессов при переходе на новый уровень функционирования. Комплексные исследования функций центральной нервной, сердечно-сосудистой системы, анализаторов и психоэмоциональной сферы у детей с сенсорными нарушениями показали, что в каждом возрастном периоде отмечается возбуждение, функциональный подъем одних систем и торможение, функциональный спад других.

Эти два противоположных состояния находятся в единстве, так как только в совокупности они могут обеспечить сосредоточение всех ресурсов организма на решении определенной задачи, возникшей в процессе адаптации. Увеличение функций доминирующей системы закономерно влечет за собой активацию синтеза нуклеиновых кислот и белков в клетках, образующих данную систему. Торможение функции других систем влечет за собой снижение интенсивности синтеза нуклеиновых кислот и белков в клетках.

Мы предполагаем, что такая стратегия адаптации обеспечивает устойчивость живой системы в меняющихся условиях существования и является психофизиологическим механизмом обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Список литературы Фазный характер адаптационных процессов

- Адаптация к профессиональной деятельности/А.Ж. Юревиц, B.C. Аверьянов, О.В. Виноградова и др.//Физиология трудовой деятельности (Основы современной физиологии)/под ред. В.И. Медведева. -СПб., 1993. -С. 209-284.

- Алферова, Т.В. Онтогенетические особенности работоспособности, утомления и восстановления при дозированной мышечной деятельности с адекватными нагрузками/Т.В. Алферова-Попова, П.В. Глазырина//Физиология человека. -1975. -№ 3. -С. 809-814.

- Аршавский, И.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития/И.А. Аршавский. -М.: Наука, 1982. -270 с.

- Баевский, P.M. Временная организация функций и адаптационно-приспособительной деятельности организма/P.M. Баевский//Теоретические и прикладные аспекты анализа временной организации биосистем. -М., 1976. -С. 88-111.

- Березин, Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека/Ф.Б. Березин. -Л.: Наука, 1988. -270 с.

- Волькенштейн, М.В. Общая биофизика/М.В. Волькенштейн. -М.: Наука, 1978. -278 с.

- Казначеев, В.П. Современные аспекты адаптации/В.П. Казначеев. -Новосибирск: НГМИ, 1980. -192 с.

- Меерсон, Ф.З. Концепция долговременной адаптации/Ф.З. Меерсон. -М.: Дело, 1993. -138 с.

- Медведев, В.И. О проблеме адаптации/В.И. Медведев//Компоненты адаптационного процесса. -Л.: Наука, 1984. -С. 3-16.

- Николис, Г. Самоорганизация в неравновесных системах/Г. Николис, И. Пригожин. -М.: Мир, 1979. -512 с.

- Попова, Т.В. Возрастные особенности прессорных реакций кровообращения на локальную работу/Т.В. Попова, О.Г. Коурова//Успехи современного естествознания. -2002. -№ 4. -С. 59-60.

- Попова, Т.В. Биоэлектрическая активность мозга при состоянии релаксации у студентов 17-23 лет (по данным электроэнцефалографии)/Т.В. Попова, Ю.И. Корюкалов//Вестник ЮурГУ. Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура». -2003. -№ 5[21]. -С. 55-60.

- Попова, Т.В. Особенности системных адаптационных реакций на локальную мышечную деятельность при нарушениях сенсорной афферентации/Т.В. Попова, Е.Г. Кокорева, С.А. Курамин//Новые исследования по возрастной физиологии. -2006. -№ 1(9). -С. 11-117.

- Попова, Т.В. Системные изменения в организме школьников с сенсорными нарушениями при воздействии коррекционно-оздоровительных программ/Т.В. Попова, Е.Г. Кокорева//Системная интеграция в здравоохранении. -2008. -№ 2(2). -С. 50-54. -www.sys-int.ru http://www.sys-int.ru>.

- Селье, Г. Очерки об адаптационном синдроме: пер. с англ./Г. Селье. -М.: Наука, 1960. -254 с.

- Ситдиков, Ф.Г. Специфика механизмов адаптации сердечно -сосудистой системы у детей и подростков/Ф.Г. Ситдиков, A.B. Крылова, С.И. Русинова//Физиология развития человека: материалы междунар. конф., посвященной 55-летию Ин-та возрастной физиологии. -М.: РАО, 2000. -С. 47.

- Флейшман, А.H Медленные колебания гемодинамики/А.Н. Флейшман. -Новосибирск: Наука, 1999. -263 с.

- Чижевский, А.П. Земное эхо солнечных бурь/А.П. Чижевский. -М.: Наука, 1976. -230 с.

- Dehaene, S. Sources of mathematical thinking: Behavioral and brain-imaging evidece/S. Dehaene, E. Spelke, P. Pinel et al.//Sciecne. -1999. -V. 284. -P. 970.

- Hamilton, L.L Further study of the dynamic effects of sinusoidal titling on the human heart rate/L.L. Hamilton//Proc. 8th Intern. Conf. Med. And Biol. Engin. -Chicago, 1969. -P. 33.

- Penaz, J. Mayer waves history and methodology/J. Penaz//Automedica. -1978. -Vol. 2. -P. 135-141.

- William C. McCculloch. Logical calculus of the ideas immanent in nervous activity/William C. McCculloch, W. Pitts//Bull. Math. Biophys. -1943. -№ 5. -P. 115-133.