Фазовый анализ целенаправленных движений по биомеханическим и электрофизиологическим маркерам при стрельбе из лука

Автор: Шестаков О.И., Пономарева Т.В., Фомиченко С.В., Миниханова Е.Р., Трембач А.Б.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 4, 2017 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142215164

IDR: 142215164 | УДК: 796.01:612

Текст статьи Фазовый анализ целенаправленных движений по биомеханическим и электрофизиологическим маркерам при стрельбе из лука

Введение. Произвольные движения человека являются основным инструментом активного преобразования внешней среды, что позволяет ее совершенствовать. Поэтому большинство произвольных движений являются целенаправленными, обеспечивающими запланированный результат. Сложившаяся в процессе эволюции многоуровневая иерархическая двигатель- ная система формирует целенаправленные движения за счет ограничения степеней свободы. [2] Точность таких движений имеет широкий спектр, от простых действий до их высокого уровня реализации. Их моделью может служить стрельба из лука. В настоящее время существенно повысился интерес исследователей к раскрытию механизмов результативности при стрельбе из пистолета, винтовки, лука, что позволяет оптимизировать тренировочный процесс в этих видах спорта. Однако необходимо отметить, что различными авторами используется не комплексный анализ биомеханических и электрофизиологических показателей при подготовке прицельного движения в этих видах спорта, а отдельные методики: видеоанализ произвольных движений, электромиография, электроэнцефалография. Группа исследователей из Южной Кореи на основании биомеханического анализа выявила двенадцать фаз выстрела из лука, начиная с занятия позиции и установки до конечных фаз – перехода к удерживанию, прицеливания и расширения, что обеспечивает в конечном итоге точность выстрела.[10] Однако в других исследованиях, использующих биомеханический подход, количество фаз сокращается до 5-6. [1,6] Основными физиологическими фазами, по мнению авторов, обеспечивающими результативность спортивного упражнения, являются: фазы принятия основной изготовки, выхода стрелы при прицеливании из под кликера (до-тяг) и завершения выстрела.[7] Имеются работы, в которых анализ фаз (от 4 до 6) осуществляется по электро-миографическим показателям с учетом ведущих мышц в реализации спортивного упражнения и его точности. [3, 4, 8] Анализ электрической активности головного мозга у спортсменов лучников обычно осуществляется без синхронной записи с кинематическими и электро-миографическими показателями, без выделения фаз во временном интервале, предшествующем выстрелу. [5, 9, 11] Без комплексного анализа спортивной техники при стрельбе из лука достаточно трудно оценивать механизмы формирования данного спортивного упражнения, которые позволяют выделить физиологически обоснованные интервалы, обеспечивающие точность выстрела. Такой подход дает возможность выявить взаимосвязь электрофизиологических коррелятов корковых программ, активность мышц при их реализации и конечный биомеханический эффект данного спортивного упражнения. В связи с вышеизложенным, целью данного исследования явилась разработка методического подхода к анализу целенаправленных движений по биомеханическим, электромиографическим и электроэнцефалографическим показателям на примере стрельбы из лука. Синхронная запись их позволяет выявить объективные фазы развертывания данного спортивного упражнения с учетом показателей внешней и внутренней структуры движения, включая корковый уровень.

Методика исследования. Четыре спортсмена молодежной сборной команды России в возрасте 16-19 лет, квалификации мастера спорта, приняли участие в комплексном исследовании при стрельбе из лука. Со- гласно Хельсинской декларации они были информированы о целях и задачах исследования и дали письменное согласие на участие. Моторная задача заключалась в максимальной точности попадания стрелы в мишень с расстояния 18 метров в специально оборудованном помещении. Испытуемые выполняли 30 выстрелов. Регистрация кинематических параметров (перемещение координат в пространстве, их скорость и ускорение) осуществлялась по 16-ти маркерам (голова, симметричные плечевые, локтевые, лучезапястные, тазобедренные, коленные, голеностопные, плюсневые суставы стоп) с частотой дискретизации 50 Гц, посредством аппаратно-программного комплекса «СпортЛаб», разработанного «Научно-медицинской фирмой «Биософт» г. Москва. Механо-оптический датчик, разработанный нами, позволял регистрировать момент срабатывания кликера и синхронизировать биомеханические и электрофизиологические параметры. Синхронная запись биомеханических, электромиографических и электроэнцефалографических показателей позволила определить по доминантным маркерам фазы подготовки и реализации выстрела при стрельбе из лука. Электромиограмма ведущих мышц в виде их огибающих (трехглавые мышцы левой и правой руки, двуглавые мышцы левой и правой руки, дельтовидные мышцы, нижние пучки трапециевидных мышц) осуществлялась телеметрически посредством электромиографа аппаратнопрограммного комплекса «СпортЛаб».

При подготовке к выстрелу и его реализации телеметрически регистрировалась электроэнцефалограмма посредством электроэнцефалографа «Энцефа-лан-ЭЭГР-19/26» фирмы «Медиком МТД» г. Таганрог. Электрическая активность головного мозга определялась в 19 отведениях по системе 10-20 (Fp1; Fpz; Fp2; F3; Fz; F4; FC3; FCz; T3; C3; Cz; C4; T4; T5; P3; Pz; P4; T6; O1; Oz; O2). Регистрация всех исследуемых параметров осуществлялась в состоянии покоя (стоя с открытыми глазами), при подготовке к выстрелу и во время выстрела из лука. Телеметрическая аппаратура обеспечивала регистрацию электромиографических и электроэнцефалографических показателей спортивного упражнения в комфортных условиях. Полученные результаты регистрации ЭЭГ анализировались посредством программы WinEEG фирмы «Мицар» (С-Петербург), и рассчитывались усредненные топографические карты мощности спектра электроэнцефалограммы в частотных диапазонах 4-8; 8-10; 10-12; 12-24; 24-35 Гц. Определялись достоверные различия топографических карт посредством однофакторного дисперсионного анализа (Statistika 10).

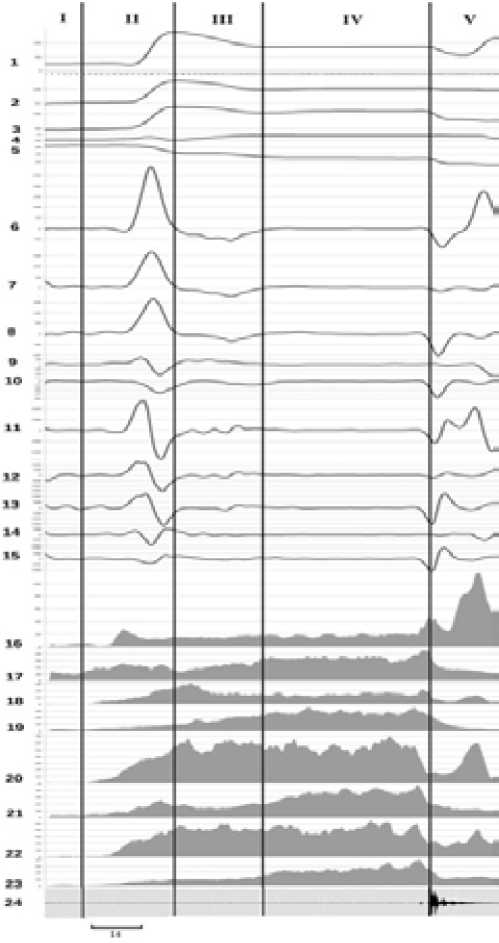

Результаты исследования. Сравнительный анализ биомеханических, электромиографических и электроэнцефалографических показателей выявил доминирующие маркеры подготовки и развертывания выстрела из лука по перемещению лучезапястных суставов, их скоростей и ускорений по вертикали (ось Z) и горизонтали (ось Y), а также по динамике электромиографиче-ской активности, которые позволили определить начало и конец отдельных фаз (рис. 1).

Рисунок 1. Фазы подготовки и развертывания выстрела по биомеханическим параметрам: 1 – перемещение координаты левого лучезапястного сустава по оси Z, 2 – перемещение координаты правого лучезапястного сустава по оси Z, 3 – перемещение координаты левого лучезапястного по оси Y, 4 – перемещение координаты правого лучезапястного сустава по оси Y, 5 – скорость координаты левого лучезапястного сустава по оси Z., 6 – скорость координаты правого лучезапястного сустава по оси Z, 7 – скорость координаты левого лучезапястного сустава по оси Y, 8 – скорость координаты правого лучезапястного сустава по оси Y, 9 – ускорение координаты левого лучезапястного сустава по оси Z, 10 – ускорение координаты правого лучезапястного сустава по оси Z, 11 – ускорение координаты левого лучезапястного сустава по оси Y, 12 – ускорение координаты правого лучезапястного сустава по оси Y, 13 – перемещение координаты правого локтевого сустава по оси Z, 14 – скорость координаты правого локтевого сустава по оси Z, 15 – ускорение координаты правого локтевого сустава по оси Z, и огибающим электромиограммам мышц: 16 – левая трехглавая, 17 – правая трехглавая, 18 – левая двуглавая, 19 – правая двуглавая, 20 – левая дельтовидная, 21 – правая дельтовидная, 22 – левые нижние пучки трапециевидных, 23 – правые нижние пучки трапециевидных, 24 – датчик двигательной активности, определяющий время выстрела

Некоторые выделенные фазы отличались максимально выраженными изменениями от представленных выше работ в процессе подготовки и реализации выстрела, в частности координаты лучезапястных и правого локтевого суставов. Они имеют точные границы и определенный функциональный смысл перемещения координат и взаимосвязи с электрической активностью мышц по площади огибающей электромиограммы.

В первой фазе, по общепринятым представлениям, предварительная подготовка к выстрелу заключалась в формировании позы, с заряжением стрелы, захватом тетивы и упиранием в лук. Фаза представлена графически на завершающем этапе, который имеет индивидуальный характер и не представляет существенного значения для достижения спортивного результата. Вторая фаза – подъем опорной руки до оптимального уровня положения лука перед натяжением. Начало фазы определялось повышением электрической активности левой дельтовидной мышцы, нижних пучков трапециевидных мышц и треглавых мышц с последующим перемещением координат лучезапястных суставов по оси Z. Завершение фазы определялось максимальным значением координаты левого лучезапястного сустава и снижением ее скорости и ускорения. С момента прекращения второй фазы начиналась фаза натяжения до стабилизации исследуемых биомеханических маркеров и стабилизации электромиографической активности нижнего пучка трапециевидной мышцы, двуглавой и дельтовидной мышц правой руки на максимальном уровне. Четвертая фаза – прицеливание – начиналась с момента стабилизации вышеперечисленных биомеханических, электромиографических показателей до выпуска стрелы. Пилотные исследования показали, что при переходе к прицеливанию осуществлялось движение глазных яблок, направленное на фиксацию мушки. Пятая фаза – выпуск стрелы (выстрел), начало которой характеризуется снижением электрической активности нижних пучков трапециевидных мышц, двуглавых, дельтовидных мышц и незначительными изменениями биомеханических параметров в лучезапястных суставах.

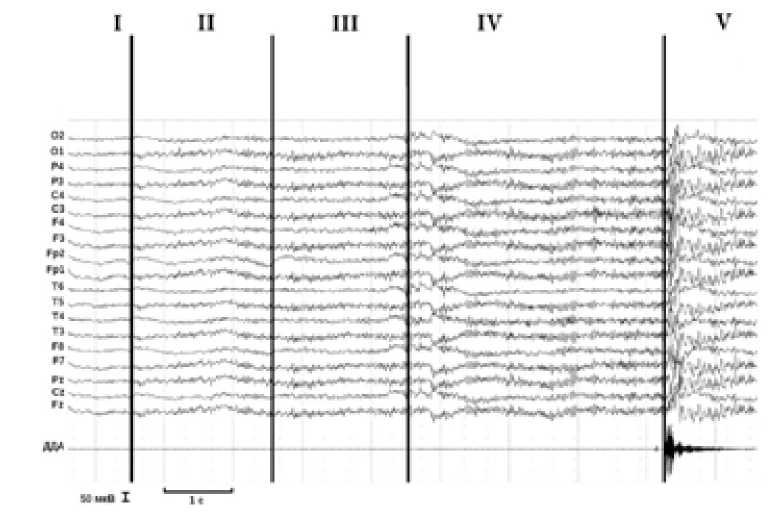

Анализ электроэнцефалограммы осуществлялся только в четвертую фазу – прицеливание, так как в этот временной интервал происходила стабилизация натянутого лука и осуществлялся зрительно-моторный контроль, который определял единую функциональную систему спортсмен–оружие (рис. 2).

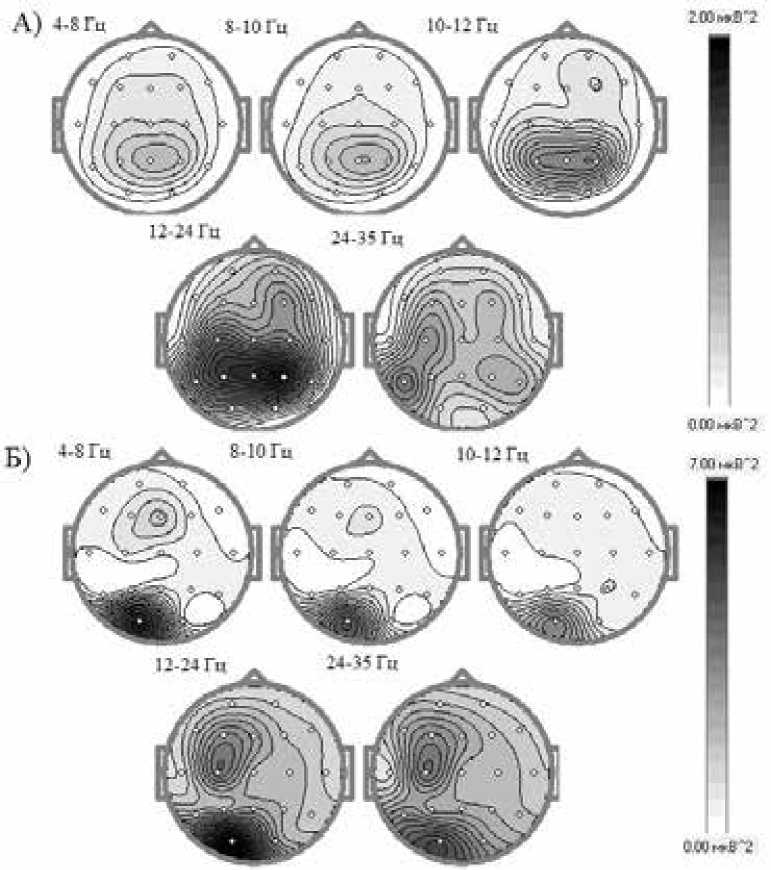

При сравнении усредненных топографических карт мощности спектра ЭЭГ в диапазонах 4-8; 8-10; 1012; 12-24; 24-35 Гц при прицеливании были выявлены существенные отличия от аналогичных карт стоя с открытыми глазами до начала подготовки и реализации выстрела (рис.3).

Рисунок 2.

Электроэнцефалограмма в 19 отведениях в выделенных фазах (I – V, см. в тексте) подготовки и развертывания выстрела

Рисунок 3. Топографические карты мощности спектра ЭЭГ в диапазонах 4-8; 8-10; 10-12;

12-24; 24-35 Гц у высококвалифицированных спортсменов в состоянии покоя стоя с открытыми глазами до подготовки и реализации выстрела (А) и при прицеливании (Б)

Полученные данные являются объективным крите- 3. рием фазы прицеливания у высококвалифицированных спортсменов-лучников, так как в этот временной интервал повышалась мощность спектра ЭЭГ в низкочастотных диапазонах в затылочных областях коры 4 больших полушарий, что согласуется с работами дру- . гих авторов[5]. В то же время, мощность спектра в высокочастотных диапазонах ЭЭГ, обнаруженная нами ранее [9], существенно возрастала в премоторных, моторных, сенсомоторных и затылочных областях левого полушария. Таким образом, данный подход позволяет осуществлять комплексный анализ биомеханических, 5. электромиографических и электроэнцефалографических показателей и выявлять корреляционные связи между ними преимущественно в фазу прицеливания.

Во второй фазе, по сравнению с первой, резко по- 6. вышались кинематические показатели, которые снижались и максимально стабилизировались к фазе прицеливания, а электрическая активность ведущих мышц возрастала и стабилизировалась. Электрическая активность коры больших полушарий в фазу прицеливания существенно повышалась в низкочастотных диа- 7.

пазонах в затылочных областях, а в высокочастотных диапазонах – в центрах планирования, реализации и контроля зрительно-моторных реакций. Дальнейший сравнительный анализ корреляционных связей между 8. биомеханическими, электромиографическими и электроэнцефалографическими показателями в выделенных фазах позволит получить новые данные об организации целенаправленных движений в зависимости от 9. их точности.

Ki Sik Lee Total Archery Inside the archer / Ki Sik Lee // Astra LLC. 2009. – P. 256.

Twigg, Peter, Sigurnjak, Stephen, Southall, Exploration of the effect of EEG Levels in experienced archers. Measurement and Control, 47 (6), 2014. – Р. 185-190.

Список литературы Фазовый анализ целенаправленных движений по биомеханическим и электрофизиологическим маркерам при стрельбе из лука

- Белоус П.А., Борщ М.К. Анализ временных и электромиографических параметров в оценке качества техники движений стрелков из лука/П.А. Белоус, М.К. Борщ//Международный научно-теоретический журнал «Прикладная спортивная наука», 2017. -№1(5). -С. 4-11.

- Бернштейн Н.А. О построении движений/Н.А. Бернштейн. -Медгиз, 1947. -253 с.

- Бучацкая И.Н. Динамика электрической активности мышц стрелков из лука в ходе многократно повторяющихся выстрелов/И.Н. Бучацкая, Р.М. Городничев//Теория и практика физической культуры.-2015. -№ 1. -С. 32-35.

- Бучацкая И.Н. Особенности кинематических и электромиографических параметров стрельбы из лука/И.Н. Бучацкая, А.М. Пухов, Р.М. Городничев//Биомеханика спортивных двигательных действий и современные инструментальные методы их контроля. Матер. Всерос. науч.-практ. конф. МГАФК. -Малаховка, 2013. -С. 104-109.

- Напалков Д.А., Ратманова П.О., Коликов М.Б. Аппаратные методы диагностики и коррекции функционального состояния стрелка: методические рекомендации/Д.А.Напалков, П.О. Ратманова, М.Б. Коликов. -М.: МАКС Пресс, 2009. -212 с.

- Пухов А.М. Биомеханические особенности выстрелов разной результативности стрелков из лука/А.М. Пухов и др.//Материалы XI Всероссийской конференции с международным участием и школы-семинара для молодых ученых -Пермь: Изд-во Перм. НИПУ, 2014. -С. 195-199.

- Пухов А.М. Закономерности управления движениями у высококвалифицированных стрелков из лука/А.М. Пухов, С.А. Моисеев, С.М. Иванов, Р.М. Городничев//Теория и практика физической культуры. -2015. -№ 6. -С. 20-22.

- Пухов A.M. Электромиографические критерии результативности стрельбы из пистолета/A.M. Пухов, P.M. Городничев//Теория и практика физической культуры. -2012. -№11. -С. 79.

- Шестаков О.И. Электрофизиологические корреляты центральных программ, определяющие уровень точности целенаправленных движений на примере стрельбы из лука у спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата/О.И. Шестаков//Материалы ежегодной отчетной научной конференции аспирантов и соискателей КГУФКСТ, 29 апреля 2016, г. Краснодар. -С. 266-270.

- Ki Sik Lee Total Archery Inside the archer/Ki Sik Lee//Astra LLC. 2009. -P. 256.

- Twigg, Peter, Sigurnjak, Stephen, Southall, Exploration of the effect of EEG Levels in experienced archers. Measurement and Control, 47 (6), 2014. -Р. 185-190.