Фемтолазерная аркуатная кератотомия в коррекции роговичного астигматизма в ходе хирургии катаракты

Автор: Куликова И. Л., Тимофеева Н. С.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 2 т.17, 2021 года.

Бесплатный доступ

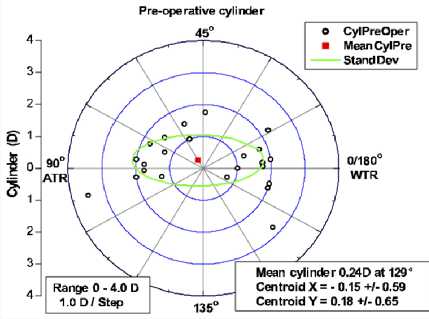

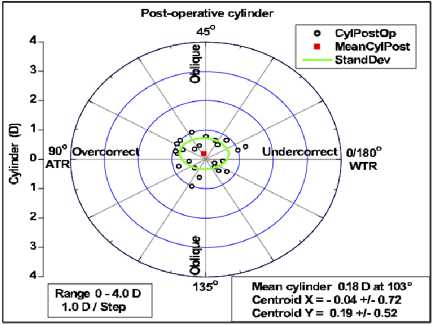

Цель: анализ клинико-функциональных результатов коррекции астигматизма с использованием разработанного алгоритма в ходе фемтолазер-ассистированной экстракции катаракты. Материал и методы. Проопе-рировано 25 пациентов методом фемтолазер-ассистированной факоэмульсификации катаракты с аркуатной кератотомией по предложенному алгоритму коррекции астигматизма. На 3‑й день, через 3, 6 и 12 месяцев определяли показатели некорригированной (НКОЗ) и максимально корригированной остроты зрения (МКОЗ), рефракционного и роговичного астигматизма. Через 12 месяцев выполняли графический векторный анализ, оценивали эффективность, прогнозируемость и безопасность. Результаты. Через 12 месяцев после операции показатели НКОЗ составили 0,60±0,16, МКОЗ 0,65±0,35 (рw<0,05). Цилиндрический компонент рефракции уменьшился с –1,89±0,87 до –0,85±0,26 (рw<0,05). Эффективность коррекции в пределах ≥0,5 составила 90 %. Предсказуемость по цилиндрическому компоненту рефракции ±0,5 дптр составила 68 %; ±1,0 дптр — 92 %. Графический векторный анализ выявил уменьшение величины центроида (0,24 ах 129° до 0,18 ах 103°). Заключение. Коррекция роговичного астигматизма по предложенному алгоритму, включающему расчет параметров по разработанной номограмме и компенсацию циклоторсии, позволяет эффективно корригировать астигматизм в ходе фемтолазер-ассистированной факоэмульсификации катаракты.

Астигматизм, аркуатная кератотомия, фемтосекундный лазер, катаракта

Короткий адрес: https://sciup.org/149135649

IDR: 149135649 | УДК: 617.7

Текст научной статьи Фемтолазерная аркуатная кератотомия в коррекции роговичного астигматизма в ходе хирургии катаракты

-

1 Введение. Современные методы хирургического лечения катаракты направлены на получение максимально возможных показателей некорригиро-ванной остроты зрения (НКОЗ). Сочетание автоматизированного выполнения наиболее важных этапов операции с использованием высокотехнологичного оборудования с индивидуализированным подходом к расчетам основных параметров самой операции позволяет оптимизировать результаты хирургического вмешательства. Наиболее распространенной причиной получения невысоких зрительных функций является наличие предоперационного роговичного астигматизма. По данным литературы, около 40% пациентов имеют астигматизм больше 1,0 дптр, 22% — астигматизм 1,5 дптр и более [1]. Наличие остаточного астигматизма 0,75 дптр и более может приводить к эффекту «размытости» изображения, вызывая общую неудовлетворенность пациента полученным зрением [2].

Наиболее широко применяемыми методами одномоментной коррекции роговичного астигматизма являются имплантация торических интраокулярных линз и послабляющие разрезы роговицы. Мануальная техника исполнения отличается сложностью воспроизводимости параметров роговичных разрезов и, как следствие, вариабельностью получаемых рефракционных результатов, риском получения нерегулярного астигматизма, увеличением аберраций высшего порядка, осложнениями в виде перфораций, делая имплантацию торической интраокулярной линзы (ТИОЛ) более предпочтительной в глазах хирурга. Внедрение и широкое применение фемто-лазерных технологий позволило стандартизировать данные разрезы по длине и глубине с точно заданным диаметром между ними, повысив предсказуемость оперативного вмешательства. Большинство разработанных номограмм предназначены для расчета лимбальных послабляющих разрезов (LRI) (номо-

грамма Hanna K. D., Lindstrom R. L., Donnenfeld E. D. et al.). Многими авторами отмечается проблематичность в достижении заданной целевой рефракции при использовании существующих номограмм. Для аркуатной кератотомии на фемтосекундном лазере (ФСЛ) применяются различные модификации и персонализированные номограммы в зависимости от возраста пациента и пахиметрических данных роговицы (modified Lindstrom nomogram for femtosecond-assisted astigmatic keratotomy и др.) [2– 4]. Отечественными авторами разработаны параметры аркуатной кератотомии (АК) на ФСЛ для анатомически тонкой роговицы [5].

Вместе с тем, одним из основополагающих принципов коррекции астигматизма является непосредственное воздействие на астигматическую составляющую вдоль меридиана с наибольшей оптической силой. Исследования показали, что угол циклоторсии может варьироваться от 0° до 17°. Имеются исследования, подтверждающие наличие клинически значимой циклоторсии у пациентов в ходе фемтолазер-ас-систированной экстракции катаракты, являющейся следствием процедуры «докинга» [6].

Следовательно, перспективным направлением исследовательской деятельности практикующих хирургов, нацеленным на повышение предсказуемости результатов оперативного вмешательства, является разработка алгоритма, применяемого при планировании одномоментной коррекции роговичного астигматизма методом фемтолазерной аркуатной кератотомии (ФЛ-АК), включающая номограмму, учитывающую кривизну задней поверхности роговицы, а также проведение компенсации циклоторсии в ходе фемтолазерного этапа операции.

Цель: анализ клинико-функциональных результатов коррекции астигматизма с использованием разработанного алгоритма в ходе фемтолазер-ассисти-рованной экстракции катаракты (ФЛЭК).

Материал и методы. Прооперировано 25 пациентов с роговичным астигматизмом более –0,75 дптр методом ФЛЭК с ФЛ-АК с имплантацией монофо-

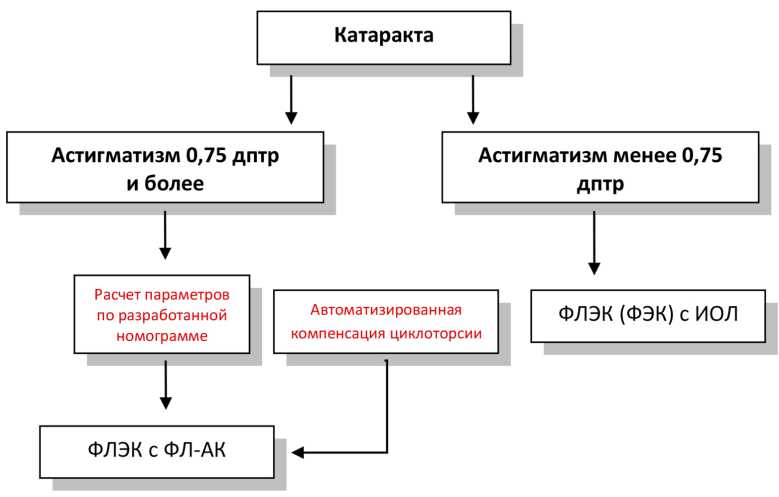

Рис. 1. Алгоритм коррекции роговичного астигматизма при оперативном лечении катаракты методом фемтолазер-ассисти-рованной экстракции катаракты с аркуатной кератотомией (ФЛЭК с ФЛ-АК)

кальной Acrysof IQ (Alcon, США) по разработанному алгоритму, включающему расчет параметров ФЛ-АК на этапе планирования оперативного вмешательства и компенсацию циклоторсии непосредственно в ходе операции. Параметры ФЛ-АК рассчитывали по разработанной номограмме для коррекции астигматизма слабой степени, определяющей длину дуги в зависимости от степени и направления меридиана с наибольшей оптической силой с постоянными значениями диаметра между насечками и глубиной вреза, составляющими 7,0мм и 90% соответственно (патент РФ № 2747719). В ходе фемтолазерного этапа осуществлялась компенсация циклоторсии путем математического суммирования вычисленного угла, определенного посредством сопоставления маркированного в предоперационном периоде горизонтального меридиана с осью парацентеза, установленного на 0–180° (патент РФ № 2718860) (рис. 1). После проведения этапа факоэмульсификации катаракты, имплантации ИОЛ, герметизации основного разреза и парацентезов выполнялось раскрытие аркуатных разрезов роговицы шпателем.

Средний возраст пациентов составил 56,3±16,3 года (46–70 лет). Проводились стандартные методы исследования, включающие визоме-трию с определением показателей некорригирован-ной (НКОЗ) и максимально корригированной остроты зрения (МКОЗ), офтальмометрию и рефрактометрию с помощью автоматического авторефрактометра RC-5000 (Tomey, Япония), кератотопографию (кератото-пограф TMS-4, Tomey, Япония) на 3-й день, через 3, 6 и 12 месяцев после операции. Фемтолазерное сопровождение операций выполнялось на фемто-лазерной установке LenSx, факоэмульсификация — на приборе Centurion (Alcon, США).

В исследование не вошли пациенты с выявленными заболеваниями роговицы, сетчатки и зрительного нерва, имеющие операции на глазах в анамнезе, интра- и послеоперационные осложнения.

Оценку эффективности, прогнозируемости и безопасности коррекции астигматизма в ходе хирургии катаракты осуществляли через 12 месяцев после опе- рации. Качество проводимого метода коррекции оценивали с помощью графического векторного анализа с диаграммой двойного угла. Влияние ФЛ-АК на рефракционный результат коррекции оценивали путем определения коэффициента сцепления (ASSORT Coupling Calculator, URL: .

Статистический анализ проводился в программе Statistica 10. Исходные показатели проверены на нормальность распределения по критерию Шапиро — Уилка и Колмогорова — Смирнова. Для сравнения до- и послеоперационных значений использовался критерий Уилкоксона (рw). Полученные данные представлены в виде М±σ, где М (Mean) — среднее арифметическое, σ — стандартное отклонение. Статистически достоверными признаны различия, при которых уровень достоверности (р) составил более 95% (р<0,05).

Результаты. В раннем послеоперационном периоде выявлено статистически значимое увеличение НКОЗ и МКОЗ (рw<0,05). На 3-й день после операции НКОЗ повысилась на 0,52±0,23 и сопровождалась незначительными колебаниями в течение всего периода наблюдения со стабилизацией показателей НКОЗ к 6-му месяцу после операции, что может быть обусловлено окончательным формированием рубца в области аркуатного разреза. Проведение очковой коррекции в этот период позволяло повысить остроту зрения до послеоперационных значений. При этом МКОЗ в течение всего периода наблюдения оставалась практически стабильной (рw>0,05).

Цилиндрический компонент рефракции на 3-й день после операции снизился с –1,89±0,87 до –0,94±0,51 дптр (рw=0,009), уменьшившись на 0,59±0,26 дптр. К 3-му месяцу наблюдения остаточный цилиндр составил –0,97±0,18 дптр. К 6-му месяцу снизился еще на 0,15±0,09 дптр и оставался практически без изменений до 12 месяцев наблюдения, составив –0,85±0,26 дптр (рw<0,05). Сферический компонент рефракции статистически значимо уменьшился на 4,85±6,03 дптр (рw<0,05).

Кератотопографические показатели выявили статистически значимое снижение величины роговичного

Показатели остроты зрения и рефракционные результаты до операции и в различные сроки после нее (М±σ, n=25)

|

Группа |

До операции |

На 3-й день наблюдения |

Через 3 месяца |

Через 6 месяцев |

Через 12 месяцев |

|

НКОЗ |

0,08±0,05 |

0,63±0,24 |

0,62±0,23 |

0,61±0,17 |

0,60±0,16 |

|

МКОЗ |

0,27±0,19 |

0,65±0,21 |

0,66±0,20 |

0,65±0,30 |

0,65±0,35 |

|

Цилиндрический компонент рефракции, дптр |

–1,89±0,87 |

–0,94±0,51 |

–0,97±0,18 |

–0,82±0,22 |

–0,85±0,26 |

|

Сфера, дптр |

–0,35±4,61 |

0,01±0,88 |

0,10±1,09 |

0,02±1,16 |

0,14±1,30 |

|

СЭ, дптр |

–0,81±7,45 |

0,45±0,88 |

0,53±1,03 |

0,37±1,13 |

0,27±1,21 |

|

Роговичный астигматизм, дптр |

1,64±0,45 |

1,25±0,95 |

0,90±0,34 |

0,89±0,31 |

0,92 ± 0,19 |

|

K, дптр min |

43,09±1,07 |

43,05±1,49 |

43,25±1,30 |

43,23±1,46 |

43,21±0,87 |

|

K, дптр max |

44,74±1,58 |

44,23±1,41 |

44,15±1,30 |

44,08±1,43 |

44,07±1,04 |

П р и м еч а н и е : НКОЗ — некорригированная острота зрения; МКОЗ — максимально корригированная острота зрения; СЭ — сфероэкви-валент; К — кератометрия.

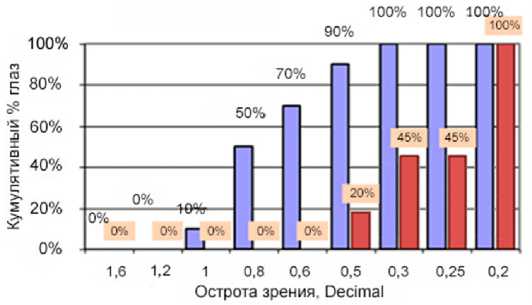

О НКОЗ после операции □ МКОЗ до операции

Рис. 2. Эффективность коррекции астигматизма: НКОЗ — некорригированная острота зрения; МКОЗ — максимально корригированная острота зрения

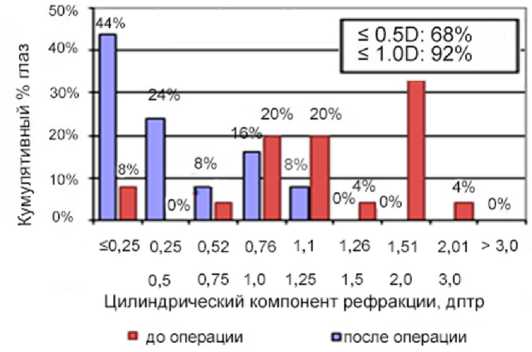

Рис. 3. Предсказуемость цилиндрического компонента рефракции, %

астигматизма на 3-й день после операции с 1,64±0,45 до 1,25±0,95 дптр, что составило на 0,40±1,16 дптр (рw<0,05). К 3-му месяцу наблюдения величина роговичного астигматизма дополнительно снизилась на 0,35±0,05 (рw=0,002), составив 0,90±0,34 дптр, с последующим незначительным уменьшением к 6-му месяцу на 0,02±0,01 дптр (рw=0,027) и увеличением к 12-му месяцу наблюдения на 0,05±0,02 дптр (рw=0,026), что сопровождалось компенсаторным увеличением Kmin с 43,09±1,07 до 43,21±0,87 и снижением Kmax с 44,74±1,58 до 44,07±1,04 (таблица).

Через 1 год после операции эффективность проведенной коррекции оказалась в пределах ≥0,5 (у 90%);

-

>0,6 (70%); 1,0 (10%) (рис. 2).

Предсказуемость коррекции цилиндрического компонента рефракции ±0,5 дптр составила 68%; ±1,0 — 92%. При этом предсказуемость в пределах ±0,75 дптр составила 76% (рис. 3).

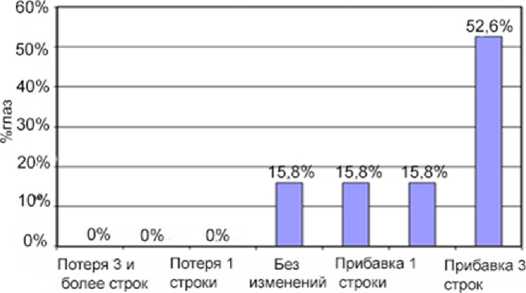

Полученные результаты не сопровождались потерей строк. Прибавка трех строк и более наблюдалась в 52,6% случаев; в 15,8% прибавления строк

Прибавка/потеря строк

Рис. 4. График оценки безопасности по потере/прибавке строк в сравнении с дооперационными показателями, %

Рис. 5. Результаты графического векторного анализа

не выявлено. Потери срок не установлено ни в одном случае (рис. 4).

Графический векторный анализ выявил снижение величины центроида с 0,24 ах 129° до 0,18 ах 103° и значительное уменьшение эллипса вокруг него (рис. 5).

Обсуждение. Расчет параметров аркуатных разрезов имеет определяющее значение для предсказуемости рефракционного результата, а следовательно, показателей остроты зрения. НКОЗ 0,5 и выше выявлена в 90% случаев, что совпадает с данными исследований других авторов [7].

По данным литературы, эффективность коррекции зависит от размера оптической зоны, глубины, количества и длины разрезов, имеющих высокую корреляцию с величиной цилиндрического компонента рефракции [8]. В исследовании К. Müller-Jensen и соавт. продемонстрировано существенное влияние на эффективность коррекции диаметра оптической зоны: в 9,0-миллиметровой зоне уменьшение цилиндрического компонента рефракции более значительное, чем в зонах 10,0 и 11,0 мм [9]. Кроме того, уменьшение зоны между арку-атными разрезами приближает их расположение к центру оптической зоны и, помимо увеличения аберраций высшего порядка, может оказывать влияние на сферический компонент рефракции.

S. P. Thornton на основе понятия гауссовой кривизны поверхности вычислил коэффициент сцепления (сoupling ratio), применяемый для количественной оценки изменения сфероэквивалента (СЭ) [10]. Автор описывает его определение как соотношение величины уплощения сильного меридиана к величине противоположенного меридиана. Если коэффициент сцепления равен 1, то СЭ не изменится; значение, превышающее 1 или меньше 1, ведет к получению гиперопического или миопического сдвига соответственно [10].

Позже N. Alpins использовал данный подход при анализе рефракционно-лазерной хирургии и LRI [11]. J. Venter и соавт. формировали интрастромаль-ные аркуатные разрезы с помощью ФСЛ на 112 глазах на глубину 80% в 7,0 мм зоне; вычисленный коэффициент сцепления составил 0,92±0,45, что расценено авторами как многообещающий подход, однако требующий работы над уточнением параметров применяемой номограммы c целью повышения предсказуемости и эффективности [12].

В исследовании E. G. Faktorovich на 157 глазах роговичные разрезы, рассчитанные по номограмме Lindstrom, также формировались в 7,0 мм зоне, коэффициент сцепления составил 0,95±0,10, а сдвиг сферо-эквивалента был незначительным: — 0,03±0,07 дптр. В ходе обсуждения E. G. Factrovich, проводя расчеты на основе кератометрии и анализируя данные рефрактометрии, пришел к выводу, что при формировании разрезов в 7,0 мм зоне роговица человека ведет себя как не совсем эластичная поверхность и реагирует на дугообразные разрезы с несущественным сдвигом сферической эквивалентной рефракции в большинстве глаз, что, впрочем, требует проявления осторожности при планировании разрезов, особенно при коррекции более высоких степеней астигматизма [13].

Полученные нами результаты определили коэффициент сцепления равным 1,03±0,19, что является показателем незначительного влияния проводимого метода коррекции на СЭ. В отечественной литературе имеются единичные исследования, посвященные механизму формирования рефракционного эффекта после ФЛ-АК на основе геометрических и биомеханических анализов происходящих в роговице процессов [5].

Уменьшение диаметра оптической зоны между разрезами ведет к умеренному усилению эффекта от роговичных разрезов, а расчет параметров АК с учетом величины астигматизма задней поверхности может повысить точность и предсказуемость рефракционного результата. D. D. Koch и соавт. определили, что оценка преломляющей силы роговицы на основе передних измерений роговицы при имплантации торических интраокулярных линз может привести к чрезмерной коррекции для глаз с прямым роговичным астигматизмом и недостаточной коррекции для глаз с обратным астигматизмом [14]. В этом аспекте предложенная им номограмма для расчета по регрессионной формуле Baylor Toric IOL Nomogram и теоретическое моделирование Barrett, использующее данные передней кератометрии, глубины передней камеры и осевой длины для учета оптической силы задней поверхности роговицы, имеют практическую значимость и для расчета параметров АК [15]. Кроме того, игнорирование астигматизма задней поверхности роговицы может приводить к ошибке при определении сильной оси роговицы, достигающей до 7,4±10,3° [16].

В нашем исследовании уменьшение диаметра оптической зоны между аркуатными разрезами сопровождалось уменьшением длины дуги аркуатных разрезов в зависимости от направления сильной оси роговицы и позволило снизить величину цилиндрического компонента рефракции с –1,89±0,87 до –0,85±0,26 дптр, что значительно ниже результатов величины остаточного цилиндра в аналогичных исследованиях [16, 17] и совпадает с данными других авторов при имплантации ТИОЛ [18]. При этом, по данным векторного анализа, полученный результат сопровождался уменьшением средней величины цилиндра, что продемонстрировано при проведении графического векторного анализа, где центроид имел расположение, близкое к нулю.

Анализ результатов по предсказуемости цилиндрического компонента рефракции в настоящем исследовании оказался в пределах ±0,5-68%, что превышает полученные результаты T. V. Roberts и M. Y. Lin, где астигматизм в пределах ±0,5 дптр составил 16,7% и 48% глаз соответственно, и является сопоставимым с результатами некоторых других исследователей [19, 20].

Заключение. Разработанный алгоритм коррекции роговичного астигматизма с использованием номограммы, основанной на расчете параметров ФЛ-АК с учетом направления сильного меридиана роговицы в сочетании с компенсацией циклоторсии в ходе фемтолазерного этапа операции, является эффективным и безопасным методом коррекции, позволяющим получать рефракционный результат с предсказуемостью в пределах ±0,5 дптр — 68%; ±0,75 дптр 76%; ±1,0 дптр 92%.

Список литературы Фемтолазерная аркуатная кератотомия в коррекции роговичного астигматизма в ходе хирургии катаракты

- Ferrer-Blasco T, Montés-Micó R, Peixoto-de-Matos SC, et al. Prevalence of corneal astigmatism before cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2009; 35 (1): 70–5.

- Nichamin LD. Astigmatism control. Ophthalmol Clin North Am 2006; 19 (4): 485–93.

- Chan TC, Cheng GP, Wang Z, et al. Vector analysis of corneal astigmatism after combined femtosecond-assisted phacoemulsification and arcuate keratotomy. Am J Ophthalmol 2015; 160 (2): 250–5.

- Day AC, Lau NM, Stevens JD. Nonpenetrating femtosecond laser intrastromal astigmatic keratotomy in eyes having cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2016; 42 (1): 102–9.

- Stroyko MS, Kostenev SV, Pakhomova AL. Сorrection of corneal astigmatism in patients with a thin cornea by improved combined technology. Ophthalmology in Russia 2018; 15 (2S): 166–73. Russian (Стройко М. С., Костенев С. В., Пахомова А. Л. Коррекция роговичного астигматизма у пациентов с тонкой роговицей с помощью усовершенствованной сочетанной технологии. Офтальмология 2018; 15 (2S): 166–73).

- Hummel CD, Diakonis VF, Desai NR, et al. Cyclorotation during femtosecond laser-assisted cataract surgery measured using iris registration. J Cataract Refract Surg 2017; 43 (7): 952–5).

- Visco DM, Bedi R, Packer M. Femtosecond laserassisted arcuate keratotomy at the time of cataract surgery for the management of preexisting astigmatism. J Cataract Refract Surg 2019; 45 (12): 1762–9.

- Oshika T, Shimazaki J, Yoshitomi F, et al. Arcuate keratotomy to treat corneal astigmatism after cataract surgery: a prospective evaluation of predictability and effectiveness. Ophthalmology 1998; 105 (11): 2012–6.

- Muller-Jensen K, Fischer P, Tan M. Para-limbic relaxing incisions for reduction of astigmatism within the scope of cataract surgery. Klin Monatsbl Augenheilkd 2000; 217 (5): 257–62.

- Vickers LA, Gupta PK. Femtosecond laser-assisted keratotomy. Curr Opin Ophthalmol 2016; 27 (4): 277–84.

- Alpins N, Ong JKY, Stamatelatos G. Corneal coupling of astigmatism applied to incisional and ablative surgery. J Cataract Refract Surg 2014; 40 (11): 1813–27.

- Venter J, Blumenfeld R, Schallhorn S, et al. Nonpenetrating femtosecond laser intrastromal astigmatic keratotomy in patients with mixed astigmatism after previous refractive surgery. J Refract Surg 2013; 29 (3): 180–6.

- Faktorovich EG, Maloney RK, Price FW. Effect of astigmatic keratotomy on spherical equivalent: results of the Astigmatism Reduction Clinical Trial. Am J Ophthalmol 1999; 127 (3): 260–9.

- Koch DD, Ali SF, Weikert MP, et al. Contribution of posterior corneal astigmatism to total corneal astigmatism. J Cataract Refract Surg 2012; 38 (12): 2080–7.

- Barrett GD. An improved universal theoretical formula for intraocular lens power prediction. J Cataract Refract Surg 1993; 19 (6): 713–20.

- Ho JD, Tsai CY, Liou SW. Accuracy of corneal astigmatism estimation by neglecting the posterior corneal surface measurement. Am J Ophthalmol 2009; 147 (5): 788–95.

- Leon PE, Pastore MR, Zanei A, et al. Correction of low corneal astigmatism in cataract surgery. Int J Ophthalmol 2015; 8 (4): 719–24.

- Yoo A, Yun S, Kim JY, et al. Femtosecond Laser-assisted Arcuate Keratotomy versus Toric IOL Implantation for Correcting Astigmatism. J Refract Surg 2015; 31 (9): 574–8.

- Roberts TV, Sharwood P, Hodge C, et al. Comparison of Toric Intraocular Lenses and Arcuate Corneal Relaxing Incisions to Correct Moderate to High Astigmatism in Surgery. Asia Pac J Ophthalmol (Phila) 2014; 3 (1): 9–16.

- Lin MY. Comparison of toric intraocular lenses and femtosecond laser-assisted arcuate keratotomy to correct moderate to high astigmatism in cataract surgery. In: The 5th Congress on Controversies in Ophthalmology: Asia — Australia. Shanghai, China, 2019 Febr 22–23; p. 136.