Фенологические наблюдения как основа формирования базы данных феноспектров древесных растений

Автор: Емельянова Ольга Юрьевна, Цой Михаил Флоридович, Масалова Любовь Игоревна

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений

Статья в выпуске: 6 (56), 2020 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Изучение сезонных (фенологических) явлений и закономерных связей между ними на фоне соответствующих условий среды представляет большой научный и практический интерес. Знание динамики сезонного развития древесных растений помогает при подборе видов и их оценке с эстетической и санитарно-гигиенической точек зрения, при разработке и проведении мероприятий по повышению устойчивости городских зеленых насаждений. Фенологические наблюдения за интродуцированными видами растений в новых условиях имеют важное значение и определяют их устойчивость к неблагоприятным факторам среды, способность давать полноценные плоды и семена и возможность ввода их в культуру. Материалы и методы. Объектами служили 20 видов и форм древесных интродуцентов зоны Северной Америки генетической коллекции дендрария ВНИИСПК. Цель данных исследований - создание базы данных динамики сезонного развития североамериканских древесных растений по результатам многолетнего фенологического мониторинга (2003-2017 годы). Результаты. Выявлено, что вегетационный период древесных североамериканских растений соответствует климатическим условиям лесостепной зоны Центральной России. Выделены виды с наиболее ранним началом вегетации (третья декада марта): магония перистая (Mahonia pinnata), магония падуболистная (M. aquifolia), береза вишневая (Betula lenta) и береза американская (B. lutea). На основе фенокалендарей построены феноспектры, состоящие из трех строк (развитие листьев, побегов, цветов и плодов) с использованием в них соответствующих цветовых обозначений. Выявлено, что феноспектры различаются в зависимости от условий года. В результате сформирована база данных 20 видов и форм североамериканских древесных растений в виде фенологических спектров на фоне фиксирования погодных условий в условиях лесостепной зоны России. База данных включает в себя три варианта возможной динамики сезонного развития североамериканских интродуцентов. Созданная база данных позволяет проводить наблюдение, сравнение, оценку и прогноз изменений в сезонной ритмике изученных видов североамериканских интродуцентов.

Фенологические наблюдения, база данных, североамериканские интродуценты, дендрарий, генетическая коллекция

Короткий адрес: https://sciup.org/140250357

IDR: 140250357 | УДК: 630*181.8 | DOI: 10.18619/2072-9146-2020-6-77-84

Текст научной статьи Фенологические наблюдения как основа формирования базы данных феноспектров древесных растений

Оригинальные статьи / Original articles УДК 630*181.8

Фенология – это раздел биологии, изучающий периодические (сезонные) явления в развитии органиче- ской природы, сроки их наступления и причины, определяю- щие эти сроки; наука о пространственно-временных закономерностях циклических изменений природных объектов и их комплексов, связанных с годичным движением Земли вокруг Солнца [1, 2]. Термин «фенология» был впервые предложен лишь в 1853 году бельгийским ботаником Шарлем Морраном, хотя подобными наблюдениями человек занимался всегда. Официальные фенологические наблюдения в России связаны с именем Петра I, который понимал практическое значение наблюдений над сезонным развитием природы и еще в 1721 году писал Меньшикову: «Когда деревья станут раскидываться, то велите прислать нам листки оных понедельно, наклавши на бумагу, с подписанием чисел, дабы знать, где ранее началась весна» [3, 4].

Изучение сезонных явлений и закономерных связей между этими явлениями и вызвавшими их условиями среды представляет большой научный и практический интерес, особенно для биологии, сельского и лесного хозяйства. Совершенно невозможно познать биологические и иные свойства растения, не изучив его фенологии и не выявив закономерностей сезонного развития каждой отдельной фазы и всего растения в целом. Так в лесном хозяйстве по материалам многолетних фенологических наблюдений устанавливают различные связи закономерного характера между временем наступления определенных фенологических явлений, которые выступают в роли индикаторов, и оптимальными сроками работ по искусственному лесовосстановлению, рубкам ухода, защите лесов от пожаров и различного рода биотических повреждений. Например, посевы хвойных лучше проводить весной после развертывания листьев у березы, а осенью – после их полного опада. Саму же посадку сеянцев и саженцев можно вести на лесокультурных площадях вплоть до начала июня [5, 2]. Фенологическое состояние лесов учитывают при таксации, в частности, при аэро- и космической фотосъемке, так как оптические свойства лесов тесно связаны с их сезонным развитием. Большое значение имеют фенологические наблюдения в парковом и лесопарковом хозяйстве городов. Знание динамики сезонного развития древесных растений помогает при подборе видов и их оценке с эстетической и санитарно-гигиенической точек зрения, при разработке и проведении мероприятий по повышению устойчивости городских зеленых насаждений.

Фенологические наблюдения включают в себя фиксацию фенологических фаз растений. Фенологическая фаза (фенофаза) – это этап в годичном цикле развития растения в целом или его отдельных органов, который характеризуется четко выраженными внешними морфологическими изменениями (появлением всходов, распусканием семядолей, набуханием и распусканием почек, началом и окончанием роста побегов, цветением и др.). Календарное время наступления той или иной фенофазы называют фенодатой, а временной интервал между определенными фенодатами составляет межфазный период [6].

Фенологические наблюдения за древесными растениями имеют свои особенности. В зависимости от целей их проводят либо по полной многолетней программе (от всходов до умирания), либо ежегодно учитывают только отдельные фазы у взрослых растений, как индикаторов сезонного развития природы, или только наиболее хозяйственно важные (зацветание, созревание плодов и семян).

Одним из наиболее сложных этапов фенологических наблюдений за древесными растениями является определение начала их вегетации. У большинства листопадных видов древесных растений фенологическим индикатором начала вегетации является распускание вегетативных (для цветущих до распускания листьев – генеративных) почек, а окон- чания ее – полное осеннее расцвечивание листьев в кроне или их опадание, если листья опадают зелеными (сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.), жостер слабительный (Rhamnus cathartica L.), ольха серая (Alnus incana (L.) Moench), часто ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.)). У вечнозеленых видов фенологические признаки начала и окончания вегетации менее определенны и разными учеными понимаются неодинаково [3, 6, 7]. Н.Е. Булыгин [8] начало вегетации вечнозеленых древесных растений рекомендует устанавливать по дате массового набухания вегетативных почек (когда начинают расти корни и обнаруживаются анатомические признаки образования камбиального кольца), а окончание – по совокупности фенологических признаков у разных групп растений. Например, у видов сосны (Pinus L.) – по завершению опадания пучков отмершей хвои вместе с укороченными побегами (брахибластами), у видов туи (Thuja L.) – по прекращению веткопада, у вересковых – по окончанию осеннего расцвечивания листьев (брусника (Vaccinium vitis-idaea L.), клюква (Vaccinium sect. Oxycoccus (Hill) W.D.J.Koch) или по свертыванию листьев вдоль центральной жилки (багульник (Ledum L.), рододендрон (Rhododendron L.)). Если же четко выраженные признаки окончания вегетации отсутствуют (виды ели (Picea A.Dietr.), пихты (Abies Mill.), лжетсуги (Pseudotsuga Carr.), тсуги (Tsuga (Endl.) Carrière), можжевельника (Juniperus L.) и др.), то ориентировочно считается, что вегетация заканчивается одновременно с завершением листопада у таких наиболее длительно вегетирующих зимнеголых деревьев местной флоры, как ольха черная (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) (к югу от подзоны средней тайги) или ольха серая (Alnus incana) (средняя и северная тайга, лесотундра) [7, 8].

Следует различать понятия «период (цикл) вегетации» и «вегетационный период». Период вегетации – явление биологическое и означает время вегетирования растения или растительного сообщества (фитоценоза). А вегетационный период – явление географическое и может быть, как метеорологическим (сообщается в официальных климатических справочниках), так и фенологическим (указывается в фенологической литературе). В метеорологическом смысле он выражает период между датами перехода весной и осенью среднесуточной температуры воздуха через пороговые значения (+5°С), в фенологическом – означает период между датами наступления фенофаз-индикаторов вегетационного сезона. В таежной зоне – это от начала пыления ольхи серой ( Alnus incana ) до полного пожелтения листьев березы повислой ( Betula pendula Roth), южнее – между датами начала пыления лещины ( Corylus L.) и завершением листопада у березы ( Betula L.) [5, 6, 7, 9].

Ход сезонных изменений в жизни растительного и животного царств зависит от конкретных метеорологических данных и погодных ситуаций. Поэтому крайне необходима сопряженность фенологических наблюдений с метеоданными. На основе этого ряд ученых [10, 11, 12, 13], ведя параллельно кропотливые метеорологические и фенологические наблюдения пришли к выводу, что даты начала фенологических явлений в многолетнем аспекте, с одной стороны, отражают тенденции изменений климата, а с другой – служат важной характеристикой многолетних изменений в состоянии и функционировании экосистем. Такие наблюдения дают основание для прогнозирования временного хода сезонного развития тех или иных растений, позволяют лучше понять изменение климата, которое происходило в прошлом и предсказать признаки будущих изменений [2, 13, 14, 15].

В практике озеленения городов и населенных мест фенологические наблюдения имеют большое значение. Изучение динамики сезонного развития растений необходимо при подборе их для озеленения, для оценки эстетических и санитарно-гигиенических свойств растений, при разработке и проведении мероприятий, обеспечивающих повышение биологической устойчивости городских зеленых насаждений, их защиту от вредителей и болезней [16]. Материалы фенологических наблюдений используют при составлении календарей цветения растений, созревания и сбора плодов и семян, при установлении оптимальных сроков посева и посадки. Особенно важно это для интродуцированных растений, то есть завезенных к нам из других широт и континентов [16, 17, 18, 19].

Большой интерес фенологические наблюдения имеют при организации ботанических садов и дендрариев. Знание сроков развития важнейших фаз декоративных древесных растений позволяет подобрать такой ассортимент растений и так распределить их по территории, что цветущие растения будут встречаться на всех участках парка с ранней весны и до осени [16, 20]. В тоже время в составе коллекций ботанических садов и дендрариев всегда высаживается большое количество интродуцентов. Ритм сезонного развития таких растений в новых условиях имеет важное значение и определяет их устойчивость к неблагоприятным факторам среды и способность давать полноценные плоды и семена [17, 18, 20]. Фенологические наблюдения, по мнению многих ученых [2, 12, 15, 17, 21], являются обязательной составной частью процесса изучения растений, вводимых в культуру в новых условиях. Феноритмика помогает раскрыть эколого-физиологическую изменчивость интродуцируемых растений и предварительно оценить возможность интродукции деревьев и кустарников. В процессе интродукции оценка видов и форм позволяет выделить наиболее приспособленные к тем условиям, в которые они попали [16, 17, 19].

В дендрарии ВНИИСПК наблюдения за основными фенологическими фазами различных групп генетической коллекции являются неотъемлемой частью научных исследований, позволяющей прогнозировать поведение интродуцентов при вводе в культуру. Наиболее перспективной в интродукционном отношении для условий средней полосы России является дендрофлора Северной Америки [22, 23]. Цель данных исследований – создание базы данных динамики сезонного развития североамериканских древесных растений по результатам многолетнего фенологического мониторинга (2003- 2017 годов).

Материалы и методы

В качестве объектов исследования были выбраны 20 видов и форм древесных интродуцентов зоны Северной Америки генетической коллекции дендрария ВНИИСПК (табл.1, рис. 1).

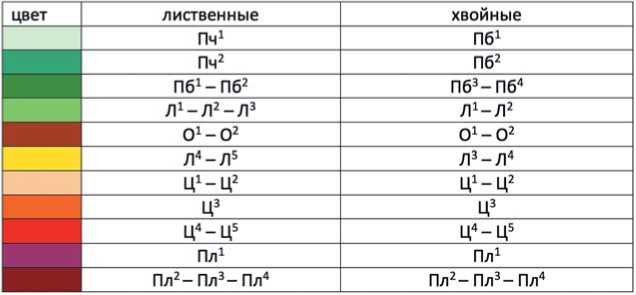

Изучение ритмов прохождения фенологических фаз растений проводилось по методике Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН [24]. в которой, кроме описа- ния фаз сезонного развития древесных растений, дано их буквенно-цифровое обозначение. Это упрощает процесс заполнения и чтения таблиц, делая их менее громоздкими.

Для лиственных растений:

Фенология вегетативных побегов

Пч1 – набухание почек

Пч2 – раскрывание почек

Пб1 – начало линейного роста побегов

Пб2 – окончание линейного роста побегов

О1 – опробковение оснований побегов

О2 – опробковение ростовых побегов по всей длине

Л1 – обособление листьев (облиствение побегов)

Л2 – листья полностью обособились

Л3 – завершение роста и вызревание листьев

-

Л4 – расцвечивание листьев

-

Л5 – опадение листьев

Фенология генеративных органов

-

Ц1 – набухание цветочных почек

-

Ц2 – раскрывание репродуктивных почек

-

Ц3 – бутонизация

-

Ц4 – начало цветения

-

Ц5 – окончание цветения

Пл1 – завязывание плодов

Пл2 – незрелые плоды достигли размеров зрелых

Пл3 – созревание плодов

Пл4 – опадение зрелых плодов или высыпание из них семян

Для хвойных растений

Фенология вегетативных побегов

Пб1 – набухание вегетативных почек

Пб2 – распускание вегетативных почек

Пб3 – начало роста побегов

Пб4 – окончание роста побегов

-

О1 – одревеснение оснований побегов

-

О2 – полное одревеснение побегов

-

Л1 – начало обособления

-

Л2 – полное обособление хвои

-

Л3 – осеннее пожелтение хвои

-

Л4 – опадение хвои

Фенология генеративных органов

-

Ц1 – набухание почек

-

Ц2 – распускание генеративных почек

-

Ц3 – обособление мужского и женского колосков

-

Ц4 – начало пыления

-

Ц5 – конец пыления. Все колоски отпылили

Пл1 – формирование шишки или смыкание семенных чешуй

Пл2 – начало созревания шишек и шишкоягод

Пл3 – полное созревание шишек (шишкоягод)

Пл4– рассеивание семян

Рис. 1. Зона Северной Америки дендрария ВНИИСПК (фрагмент, октябрь)

Fig.1. Zone of North America arboretum VNIISPK (fragment, October)

Таблица 1. Объекты исследований Table 1. Objects of research

|

№ п/п |

Вид |

Количество экземпляров, шт |

Год посадки |

|

Деревья Лиственные |

|||

|

Семейство Берёзовые Betulaceae C.A. Agardh |

|||

|

1. |

Береза вишневая Betula lenta L |

1 |

1974 |

|

2. |

Береза желтая (американская) Betula lutea Michx |

13 |

1973 |

|

Семейство Буковые Fagaceae A.Br. |

|||

|

3. |

Дуб красный Quercus rubra L. |

3 |

1976 |

|

4. |

Дуб крупноплодный Quercus macrocarpa Michx |

6 |

1976 |

|

Семейство Сапиндовые Sapindaceae Juss. |

|||

|

5. |

Клен красный Acer rubrum L |

1 |

1969 |

|

6. |

Клен сахаристый (серебристый) Acer saccharinum L. |

4 |

1969 |

|

Семейство Ореховые Juglandaceae Lindl. |

|||

|

7. |

Орех скальный Juglans rupestris Engelm. |

3 |

1968 |

|

Семейство Розовые Rosaceae Juss. |

|||

|

8. |

Рябина американская Sorbus americana Marsch |

2 |

1969 |

|

Деревья Хвойные |

|||

|

Семейство Кипарисовые Cupressaceae Neger |

|||

|

9. |

Туя западная ф. колонновидная Thuja occidentalis f. columna L. Sраth |

9 |

1968 |

|

10. |

Туя западная ф. шаровидная Thuja occidentalis f. globosum Gord |

4 |

1968 |

|

11. |

Туя западная ф. подушковидная Thuja occidentalis f. umbraculifera Beissn |

4 |

1968 |

|

12. |

Туя западная ф. нитевидная Thuja occidentalis f. filiformis Beissn |

1 |

1973 |

|

13. |

Туя западная ф. Эльвангера золотая Thuja occidentalis f. ellwangeriana aurea Beissn. |

6 |

1968 |

|

Семейство Сосновые Pinaceae Lindl. |

|||

|

14. |

Ель канадская Picea canadensis Britt. |

15 |

1976 |

|

15. |

Пихта одноцветная Abies concolor (Gord.) Engelm |

3 |

1968 |

|

16. |

Псевдотсуга Мензиса Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco |

5 |

1974 |

|

Кустарники Лиственные |

|||

|

Семейство Барбарисовые Berberidaceae Torr. Et Gray. |

|||

|

17. |

Барбарис оттавский Berberis x ottawensis C.K.Schneid. ex Rehder |

4 |

1974 |

|

18. |

Магония падуболистная Mahonia aquifolia (Pursch) Nutt |

Более 20 |

1966 |

|

19. |

Магония перистая Mahonia pinnata (Lag.) Fedde |

Более 20 |

1981 |

|

Семейство Рутовые Rutaceae Juss. |

|||

|

20. |

Птелея трехлистная Ptelea trifoliata L. |

5 |

1969 |

Результаты и обсуждение

В результате анализа фенологических наблюдений было выявлено, что вегетационный период древесных североамериканских растений соответствует климатическим условиям лесостепной зоны центральной России. Начало вегетации у большинства исследованных видов отмечалось достаточно рано – в первой декаде апреля. В тоже время были выделены виды с наиболее ранним началом вегетации (третья декада марта): магония перистая ( Mahonia pinnata ), магония падуболистная ( M. aquifolia ), береза вишневая ( Betula lenta ) и береза американская ( B. lutea ).

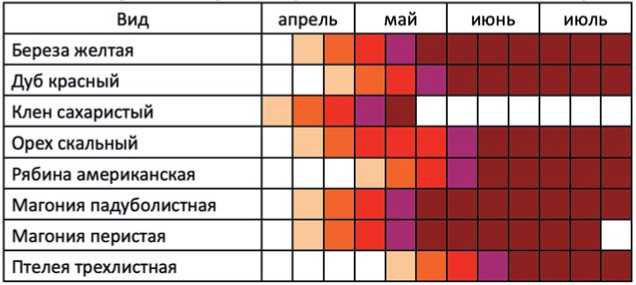

В процессе исследований было выявлено, что погодные условия по-разному влияют на сроки наступления фенологических фаз исследованных видов. В годы с теплой погодой набор суммы активных температур для наступления многих фаз, например, набухания почек у растений, происходит в более ранние сроки и, наоборот, с холодной – позже. Таким же образом влияли погодные условия на наступление фазы цветения у кленов (Acer L.). Самое раннее цветение наблюдалось у клена сахаристого (Acer saccharinum) и клена красного (A. rubrum) (2-я декада апреля). Далее зацветали магония перистая (Mahonia pinnata) и магония падуболистная (M. aquifolia) (конец апреля…начало мая) (рис.2). Сроки цветения данных видов практически не отличаются по годам. Самое позднее цветение – у птелеи трехлистной (Ptelea trifoliata) и рябины американской (Sorbus americana) (начало июня) [19, 21]. Наиболее раннее созревание плодов (август) было отмечено у клена красного (Acer rubrum), магонии падуболистной (Mahonia aquifolia) и магонии перистой (M. pinnata). Это повышает их декоративность в данный период. На основе полученных данных был составлен календарь цветения и плодоношения.

Однако наиболее часто используемый в фенокалендарях способ обозначения фенофаз с помощью диапазона дат недостаточно наглядно показывает сроки одновременного (или нет) цветения различных видов, период «перекрытия» сроков цветения различных видов. Хотя подобная информация очень важна для проведения различных видов работ, в том числе при проектировании садов непрерывного цветения. Тоже самое можно сказать и о других фазах разви-

Рис.2. Цветение магонии падуболистной (Mahonia aquifolia)

Fig.2. Flowering Mahonia aquifolia

тия. Поэтому было принято решение заменить буквенное обозначение фенологических фаз цветовым (табл. 2).

Расположив цвета по декадам месяца в соответствии с фенодатами, получаем наглядный спектр цветения и плодоношения объектов исследования (табл. 3). Использование цветовых обозначений позволяет увидеть особенности развития растений относительно друг друга. Из таблицы видно, что, например, цветение ореха скального (Juglans rupestris) (рис. 3) происходит в период бутонизации рябины американской (Sorbus americana), завязывания плодов дуба красного (Quercus rubra) и начала созревания плодов магонии перистой (Mahonia pinnata). Для создания садово- парковых композиций во время выбора ассортимента растений важное, а иногда и решающее значение, имеет не только период, но и длительность цветения растений, что наглядно видно на спектре [19, 21].

Фенологические фазы развития листьев включают раскрывание почек, обособление, рост, вызревание, осеннее расцвечивание и опадение. Фенодата раскрывания почек напрямую зависит от сроков начала вегетации. А сроки начала изменения осенней окраски листьев и листопада зависит от температуры и влажности воздуха и количества осадков в августе и сентябре. Например, в годы с сухими и жаркими периодами в указанные месяцы клен сахаристый ( Acer saccharinum ) практически не изменяет

Таблица 2. Цветовые обозначения фенологических фаз Table 2. Color coding of phenological phases

Таблица 3. Сроки цветения и плодоношения некоторых растений оны Северной Америки по декадам месяцев Table 3. Dates of flowering and fruiting of some plants of the North American zone by decades of months

окраски листьев перед листопадом.

Начало изменения окраски листьев у барбариса оттавского ф. пурпурнолистного ( Berberis x ottavensis ) (рис. 4) в годы с влажным холодным летом наблюдалось уже с третьей декады июля, а дата окончания листопада совпадала с началом устойчивых заморозков [21]. По результатам исследований выделены виды с ранним сроком начала листопада: береза американская ( Betula lutea ) и вишневая ( Betula lenta ). Представители семейства буковые ( Fagacea e) сохраняют листву грязно-коричневого цвета до начала января, что снижает декоративность данных видов в зимний период.

Как известно, одни фенологические фазы развития у растений наступают последовательно, например, набухание почек и раскрывание почек. А другие фенофазы проходят на одном и том же растении одновременно. Например, линейный рост побегов и бутонизация, созрева- ние плодов и осеннее изменение окраски листьев (рис.5).

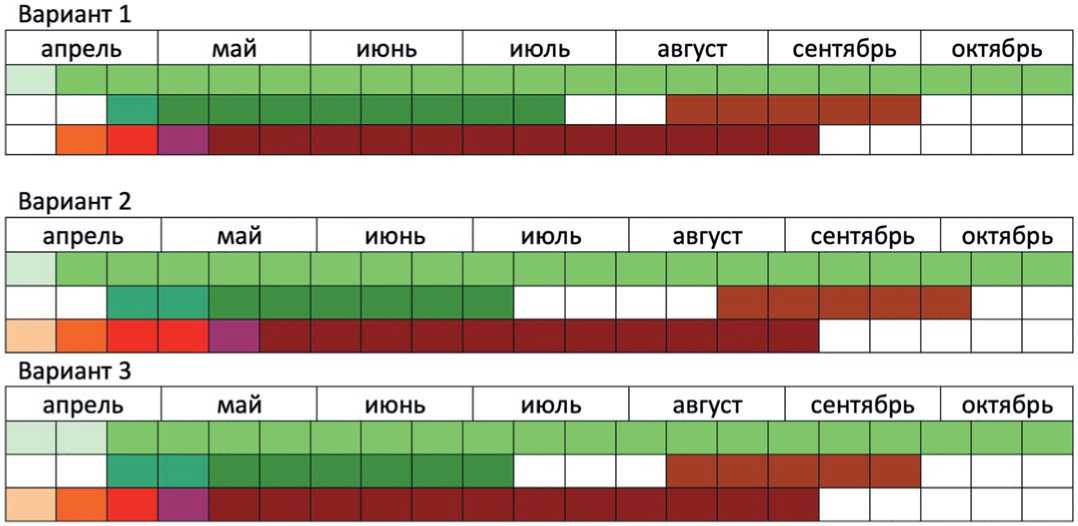

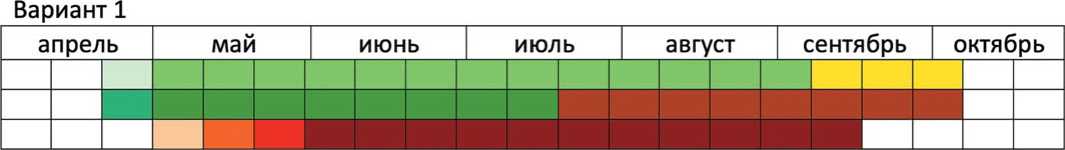

Для удобства работы с данными и восприятия полной картины фенологического развития древесных растений на основе фенокалендарей были построены феноспектры с использованием в них соответствующих цветовых обозначений из таблицы 2. Феноспектры, как правило, состоят из 3-х строк, отображающих развитие листьев, побегов, цветов и плодов (рис.6). Для растений с одновременным цветением и плодоношением делается дополнительная строка для плодоношения. При

Рис.3. Бутонизация ореха скального (Juglans rupestris) Fig. 3. Rock nut (Juglans rupestris) budding

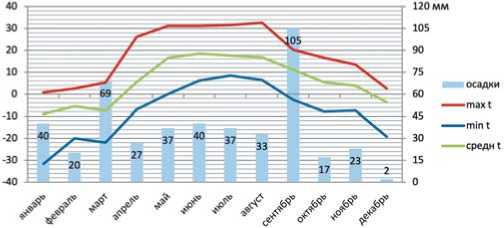

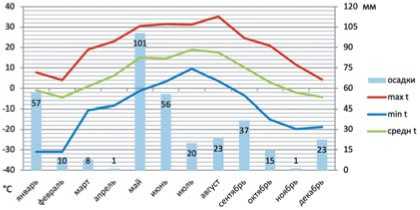

Рис.7. Температура воздуха: средняя, максимальная, минимальная. Количество осадков. Вариант 1

Fig. 7. Air temperature: average, maximum, minimum. The amount of precipitation. Option 1

Рис.4. Осенняя окраска барбариса оттавского (Berberis Ч ottavensis)

Fig. 4. Autumn coloration of Ottawa barberry (Berberis Ч ottavensis)

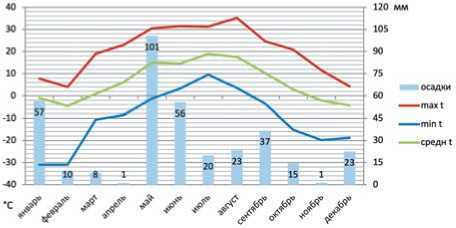

Рис.8. Температура воздуха: средняя, максимальная, минимальная. Количество осадков. Вариант 2

Fig. 8. Air temperature: average, maximum, minimum. The amount of precipitation. Option 2

Рис.9. Температура воздуха: средняя, максимальная, минимальная. Количество осадков. Вариант 3

Fig. 9. Air temperature: average, maximum, minimum. The amount of precipitation. Option 3

Рис. 5. Созревание плодов и осеннее изменение окраски листьев ореха скального (Juglans rupestris)

Fig. 5. Ripening of fruits and autumn color change of the leaves of the rock walnut (Juglans rupestris)

необходимости число строк может быть увеличено. Фазы в феноспектры обычно вносятся по декадам месяцев, но возможно любое деление, вплоть до дня.

На основе многолетних полевых наблюдений (2003-2017 годы) было выявлено, что феноспектры объектов исследований различаются в зависимости от условий года. Было выбрано три варианта погодных условий, которые наиболее часто встречались в период исследований, но в тоже время отличающихся, как по температурному режиму, так и по количеству и распределению осадков. В результате была сформирована база данных 20 видов и форм североамериканских древесных растений в виде фенологических спектров в условиях лесостепной зоны России [25].

В зависимости от погодных условий (рис. 7, 8, 9) база данных включает в себя три варианта возможной динамики сезонного развития 20 видов и форм североамериканских древесных растений в виде фенологических спектров (рис.10, 11).

Рис.6. Феноспектр развития дуба крупноплодного (Quercus macrocarpa)

Fig. 6. Phenospectrum of development of large-fruited oak (Quercus macrocarpa)

Рис.10. Варианты фенологического развития магонии падуболистной (Mahonia aquifolia) Fig. 10. Variants of the phenological development of Mahonia aquifolia

Вариант 3

Опираясь на феноспектры можно сделат вывод, что у магонии падуболисной ( Mahonia aquifolia ) резкое повышение температуры воздуха в апреле (рис. 7) ускоряет начало роста побегов (рис. 10, вар. 1), но не влияют на начало сроков цветения. Наличие отрицательных минимальных температур в сентябре провоцирует распад хлоропластов и разрушение хлорофилла, что ускоряет изменение осенней окраски листьев у растений, в том числе, у птелеи трехлистной ( Ptelea trifoliata ) (рис. 7, 8, 11, вар. 1 и 2)

Созданная база данных позволяет проводить наблюдение, сравнение, оценку и прогноз изменений в сезонной ритмике изученных видов североамериканских интродуцентов и в перспективе оценивать влияние других факторов, в том числе и антропогенных, на изменение ритмики фенологических фаз растений, что позволит давать практические рекомендации для их правильной посадки и ухода.

Заключение

По результатам нашей работы были получены новые сведения о фенологических особенностях декоративных древесных североамериканских видов генофонда ВНИИСПК, что позволяет выгодно использовать природно-климатические ресурсы местности и ориентироваться в выборе агротехнических мер по уходу за растениями.

Сформированная на основе проведенных исследований база [25] данных динамики сезонного развития североамериканских древесных растений в условиях лесостепной зоны России предназначена для подбора растений для озеленения, разработки и проведения мероприятий, повышающих устойчивость городских насаждений. Такие феноспектры являются наглядным пособием при проведении агротехнических мероприятий, сборе гербариев, семян и при проведении экскурсий в парках, дендрариях и ботанических садах. Может быть полезна для дендрологов, ботаников, научных работников, аспирантов, преподавателей и ландшафтных дизайнеров.

Об авторах:

Ольга Юрьевна Емельянова – кандидат биол. наук, доцент, ведущий научный сотрудник, зав. лаб. декоративных растений, , ResearcherID: K-6012-2018 Михаил Флоридович Цой – кандидат с.-х. наук, ведущий научный сотрудник, зам. директора по науке, , ResearcherID: K-9788-2018 Любовь Игоревна Масалова – научный сотрудник лаб. декоративных растений,

Olga Yu. Emelyanova – Cand. Sci. (Biology), Associate Professor, Leading Researcher, Head of the ornamental plants laboratory, , ResearcherID: K-6012-2018 Мikhail F. Tsoy – Cand. Sci. (Agriculture), Leading Researcher, Deputy Director for Science, , ResearcherID: K-9788-2018

Lubov I. Masalova – researcher of the ornamental plants laboratory,

Список литературы Фенологические наблюдения как основа формирования базы данных феноспектров древесных растений

- Куприянова М.К. Общая фенология как наука. Региональные эколого-географические исследования и инновационные процессы в образовании: материалы всероссийской научно-практической конференции. Екатеринбург. Ч.3. Екатеринбург, 2006. 112-116 с.

- Мерзленко М.Д. Ценность фенологических наблюдении для лесохозяйственного производства. Лесной вестник / Forestry Bulletin. 2006(1):37-40.

- Шиманюк А.П. Дендрология. Москва: Лесная промышленность. 1967. 334 с.

- Редько Г.И., Шлапак B.П. Петр I об охране природы и использовании природных ресурсов. Киев: Лебедь, 1993. 176 с.

- Battey N.H. Aspects of seasonality. Journ. Exper. Bot. 2000;51(352):1769-1780.

- Шульц Г.Э. Общая фенология. АН СССР, Геогр. о-во СССР. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1981. 188 с.

- Булыгин Н.Е. Принципы выделения дендроритмотипов и их индикаторное значение при интродукции древесных растений. Биологическое разнообразие. Интродукция растений. СПб., 1999. С. 111-113.

- Булыгин Н.Е., Ярмишко В.Т. Дендрология: учебник/2-е изд. стер. М.: МГУЛ, 2003. 528 с.

- Rich P.M., Breshears D.D., White A.B. Phenology of mixed woody-herbaceous ecosystems following extreme events: net and differential responses. Ecol. 2008;(89):342-352.

- DOI: 10.1890/06-2137.1

- Тюрин А.В. Продолжительность начального периода весны и его значение для организации лесокультурных работ. Лесной журнал. 1959;(2):16-27.

- Минин А.А. Фенологические закономерности состояния лесов Европейской части России за последние десятилетия. Доклады ТСХА (271). М.: МСХА, 2000. 282-286 с.

- Гордиенко Н.С. Роль многолетних фенологических наблюдений в системе экомониторинга природных комплексов. Известия Челябинского научного центра. 2004;2(23):161-166.

- Корсакова С.П. Реакция феноиндикаторов умеренных широт на изменение климата в сухих субтропиках: моделирование и прогноз. Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Биология. Химия. 4 (70). 2018(3):109-124.

- Wilczek A.M., Burghardt L.T., Cobb A.R., Cooper M.D., Welch S.M., Schmitt J. Genetic and physiological bases for phenological responses to current and predicted climates. Phil. Trans. R. Soc. B. 2010;(365):3129-3147.

- Хамракулов И.И. Научный проект создания сети фенологических исследовательских садов в пределах лесостепной зоны Башкирского Предуралья. Форум молодых ученых. 2017;5(9):2204-2208.

- Дубовицкая О.Ю. Создание устойчивых ландшафтных композиций фитонцидных и декоративных растений для улучшения среды обитания в оздоровительных учреждениях: дис.. канд. биол. наук. Москва, 2003.

- Лапин П.Л. сезонный ритм развития древесных растений и его значение для интродукции. Бюлл. Глав. бот. Сада. 1967. 13-18 с.

- Трулевич Н.В. Эколого-фитоценотические основы интродукции растений. Киев: Наука, 1991. 215 с.

- Масалова Л.И., Фирсов А.Н., Емельянова О.Ю. Анализ сроков цветения декоративных древесных интродуцентов генофонда ВНИИСПК. Актуальные проблемы лесного комплекса. Брянск: БГИТУ. 2017;(47):189-192.

- Масалова Л.И. Интродукция и перспективы использования растений рода Мahonia в условиях Орловской области. Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2018;(72):271-274.

- DOI: 10.21515/1999-1703-72-271-274

- Масалова Л.И. Фенологические наблюдения за растениями семейства барбарисовых в коллекции участка зоны Северной Америки дендрария ВНИИСПК. Селекция и сорторазведение садовых культур. 2018;5(2):39-42.

- Золотарева Е.В., Самошкин Е.Н. Видовой состав и состояние древесных интродуцентов в насаждениях г. Орла. Лесной журнал. 2012;(3.):41-45.

- Дубовицкая О.Ю., Масалова Л. И. Перспективы расширения устойчивого ассортимента древесных растений для ландшафтного строительства с использованием североамериканских интродуцентов. Современное садоводство - Contemporary horticulture. 2013(4):1-12. URL: http://journal-vniispk.ru/pdf/2013/4/10.pdf Ссылка активна на 27.08.2020

- Плотникова Л.С. Методика фенологических наблюдений за интродуцированными древесными растениями. Методика фенологических наблюдений в ботан. садах СССР. М.: Изд-во ГБС, 1972. 40-46 с.

- Масалова Л.И., Емельянова О.Ю. Фенологические спектры североамериканских древесных растений. Свидетельство о регистрации базы данных RUS 2018621467 27.08.2018.