Феномен «больших поселений» Северо-Восточной Руси X-XI вв

Автор: Макаров Н.А., Федорина А.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 238, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель настоящей публикации - обосновать выделение в качестве особоготипа памятников Северо-Восточной Руси IX-XI вв. «больших поселений». Их специфический характер проясняется с накоплением новых данных о селищах Суздальского Ополья. Эти памятники представляют собой крупные, многогектарные,поселения, не имеющие оборонительных сооружений, с насыщенным культурнымслоем, свидетельствующим о высокой интенсивности жизни. Присутствие на площадках поселений остатков производств и предметов, связанных с дальней торговлей, многокомпонентный характер культуры, включающей элементы, связанныес различными этническими традициями; присутствие в составе вещевых коллекций«престижных вещей» указывает на особые социальные претензии части населения.На территории Суздальского Ополья достоверно зафиксировано 8 таких поселенческих комплексов, включение в эту группу ряда памятников Северо-ВосточнойРуси требует дополнительных исследований и обоснований. Дальнейшее изучение«больших поселений» предполагает уточнение их экономического базиса, источников благосостояния, конкретных форм хозяйствования и социальной организации

Северо-восточная русь, суздальское ополье, x-xi вв, сложениеструктуры расселения, иерархия средневековых поселений, "большие поселения"

Короткий адрес: https://sciup.org/14328145

IDR: 14328145

Текст научной статьи Феномен «больших поселений» Северо-Восточной Руси X-XI вв

Современные научные представления о социально-экономическом развитии Руси X–XI вв. во многом основываются на результатах археологического изучения поселений этого времени и историко-социологической интерпретации этих памятников. По мере накопления новых данных о поселениях X–XI в. в различных областях средневековой Руси ощущается потребность вновь обратиться к проблемам реконструкции иерархических структур расселения и социально-экономической дифференциации поселенческих памятников. Подобное обращение предполагает учет новейших достижений в изучении археологических памятников железного века – средневековья в Балтийском регионе и Скандинавии, где открытие и исследование раскопками большой массы поселений различного статуса в последние десятилетия дало мощный толчок для обсуждения закономерностей в организации расселения, иерархии и социального облика поселений.

При осмыслении огромного массива новых материалов, полученного путем раскопок, обследований и учета некоторых находок из грабительских раскопок, переданных в музеи, сталкиваются разные подходы к интерпретации археологических объектов и поселенческих структур средневековой Руси, документированных археологическими картами. Один из них основывается на сложившихся в исторической науке представлениях о социальном устройстве древнерусского общества и типах поселений, существовавших на Руси в это время, и предполагает идентификацию среди археологических памятников «рядовых сельских поселений», племенных центров, центров княжеской администрации, дружинных лагерей и т. п. Историческая типология поселений проецируется, таким образом, на археологическую карту. В основе другого подхода – признание существования на территории Руси в IX–X вв. сети раннегородских торгово-ремесленных поселений, выступавших главными узлами развития новых социально-экономических отношений. Эта сеть противопоставляется массе сельских поселений. Помимо раннегородских поселений, в нее могли быть включены центры более низкого статуса на отдельных участках торговых путей, которые выделяются по находкам импортов, престижных вещей и производственных комплексов. Третий путь предполагает систематизацию археологических данных о поселениях отдельных крупных регионов без каких-либо заранее предложенных интерпретационных моделей, попытку выделить отдельные типы поселений в больших массивах археологических памятников, зафиксированных в ходе полевых исследований последнего десятилетия. С методической точки зрения он является наиболее корректным. Однако следует признать, что общая совокупность древнерусских неукрепленных поселений с трудом поддается разделению по формальным археологическим критериям: в этих материалах не просматриваются признаки, строго соответствующие различным иерархическим уровням.

Последние 30 лет стали временем глубокого обновления картины расселения и социальной организации общества в I тыс. – начале II тыс. н. э. в Балтийском регионе, преимущественно в западной его части. Основное содержание этих изменений – открытие значительного количества поселений I тыс. н. э., в том числе крупных, с большой массой неординарных находок, характеризующих эти точки как центры власти и религиозного культа. Наиболее известные из этих памятников – Уппокра в Сконе (Швеция), Гудме на острове Фюн, Тиссё и Лейре в Зеландии, Сорте Мульд на острове Борнхольм (Larsen, 2001. P. 51–66; Müller-Wille, 2005. P. 91–120; Trade…, 2010; Jörgensen, 2011. P. 77–89), на этих поселениях собраны тысячи металлических предметов, на некоторых открыты остатки больших культовых построек. Для обозначения поселений римского времени – средневековья, выделяющихся своими размерами и составом и качеством находок, обычно используется термин «central place» (мы переведем его как «центральное поселение» или «центральное место»), заимствованный из экономической географии (Christaller, 1966). Cогласно В. Кристаллеру, который ввел в оборот это понятие, «центральные места» – точки с особыми функциями, предоставляющие товары и услуги для других поселений, Д. Скре указывает, что для средневековых поселений спектр функций «центральности» должен быть существенно расширен (Skre, 2010. P. 220–229). В публикациях по археологии железного века – раннего средневековья термин «центральное место» принят как удобное обозначение поселений, нерядовое место которых в общей иерархии кажется очевидным, а точный статус и функции не могут быть четко установлены2. Многие подобные поселения, возникнув в римское время или в эпоху переселения народов, продолжали свое существование до конца эпохи викингов. М. Мюллер-Вилле десять лет назад указал на территории Дании и Южной Швеции около 40 памятников с находками предметов из цветных и благородных металлов римского времени – раннего средневековья, которые правомерно рассматривать как «центральные поселения» (Müller-Wille, 2005. Р. 104). Авторы вводной статьи к изданию материалов конференции, специально посвященной торговле и торговым поселениям I тыс. н. э. в северной части Центральной Европы, состоявшейся в 2008 г. в Германии, полагают, что число поселений – центров дальней торговли в раннем средневековье в ареале Северного и Балтийского морей превышало 80 (Trade…, 2010. Р. 6). Помимо центральных поселений на западе Балтийского региона, как на побережье, так и во внутренних районах, в последние десятилетия выявлены сотни поселений более низкого статуса, многие из которых также содержат находки, связанные с торговлей, ремеслом и престижным потреблением (Dobat, 2005; Håkansson, 2013; Kleingärtner, 2014). Некоторые из них представляли собой часть инфраструктуры «центральных мест» – связанные с ними сезонные торжища и ремесленные мастерские, корабельные пристани (Trade…, 2010. Р. 6), другие выступали как самостоятельные структурные единицы расселения.

Английскими археологами в 1990-е гг. был введен в оборот термин «pro-ductive site», используемый для обозначения раннесредневековых поселений, на которых сборы с использованием металлодетекторов позволяют получить яркие и богатые вещевые находки, в том числе монеты и украшения. Этот термин не имеет строгих научных дефиниций, никто из исследователей не обосновал количество находок или категории и типы предметов, которые достаточны для отнесения того или иного археологического памятника к этой группе. Тем не менее, он оказался удобен и утвердился в археологическом словаре ряда стран Северо-Западной Европы, преимущественно для обозначения поселений англо-саксонского периода (Markets…, 2003). Открытие памятников группы

«productive sites», культурный слой которых содержит многочисленные находки монет, импорты, украшения костюма, предметы воинского обихода и престижного потребления, показало, что эмпории и вики, подобные Дорестаду и Квето-вику, не были единственными местами производства ремесленной продукции и организации дальней торговли. Они разделяли эту роль с торговыми поселениями более низкого статуса, находившимися во внутренних районах. Коллекции, собранные на этих поселениях, заставили пересмотреть ранее сложившиеся представления об уровне развития торговли и монетном обращении в англо-саксонский период. Конкретный исторический облик и социальная природа многих поселений, относимых к группе «productive sites», пока не могут быть прояснены. Одни из них были, вероятно, сезонными торжищами, другие – стабильными долговременными торговыми поселениями разного статуса, некоторые правомерно интерпретировать как «центральные поселения». При всех пробелах в изучении этих памятников, большинство из которых не подвергалось широким раскопкам, выявление их и накопление огромных вещевых коллекций, документирующих циркуляцию монет, торговые операции и ремесленное производство, рассматривается как важнейшее событие в изучении англо-саксонских древностей, формирующее новое видение экономической истории раннесредневековой Европы ( Pestell, Ulmschneider , 2003. P. 10).

Открытия на северо-западе Европы, на первый взгляд, не имеют прямого отношения к проблематике изучения поселенческих памятников конца I – начала II тыс. на Севере Русской равнины. Они характеризуют ситуацию более раннего времени, документируют организацию расселения в приморских ландшафтах в условиях развития морских коммуникаций. Крупные надрегиональные центры с культовыми постройками и большим количеством вотивных вещей из драгоценных металлов, подобные Гудме и Уппокре, не имеют типологически близких соответствий среди памятников севера Восточной Европы. Однако в действительности эти материалы важны как для выработки новых практических подходов к изучению систем расселения на Севере Восточной Европы, так и для нового осмысления поселенческих памятников. Прежде всего, потому, что открытия сделаны на археологических объектах, которые по своему облику и характеру очень близки поселениям железного века – средневековья в Центре и на Севере Европейской России. Те и другие – поселения в равнинных ландшафтах с культурным слоем небольшой мощности, сильно разрушенным распашкой, содержащим яркие находки, часто не привязанные к стратиграфическим контекстам. Методы исследования этих объектов, в которых значительную роль занимает анализ пространственного распределения находок, собранных на поверхности, и данных геомагнитной съемки в сочетании с раскопками на отдельных участках ( фон Карнап-Борнхайм и др. , 2010; von Carnap-Bornheim et al. , 2013), продуктивны для изучения поселений Центра и Севера России. Далее отметим, что результаты исследований, проведенных на поселениях без земляных укреплений в Дании, на юге Швеции и на севере Германии, показывают, что эти памятники, не образующие каких-либо иерархических групп по своим внешним признакам, в действительности могут представлять собой объекты разного статуса, от рядовых деревень и сельских дворов до надрегиональных центров, предшественников центров королевской власти (Markets…, 2003; Müller-Wille , 2005; Jørgensen ,

2011; Hierarchies…, 2013; Kleingärtner , 2014). К. Фабеч разработана модель трехуровневой иерархической организации расселения, с рядовыми поселениями и центральными поселениями регионального и надрегионального уровня ( Fabech , 1999), однако эта модель, по-видимому, не в полной мере охватывает все реальное многообразие систем расселения. Особенно важно для осмысления российских материалов выявление торгово-ремесленных поселений, статус которых, очевидно, был ниже статуса «центральных поселений» регионального значения.

Цель настоящей публикации – обоснование выделения в качестве особого типа поселений Северо-Восточной Руси X–XI вв. «больших поселений», специфический характер которых проясняется в самое последнее время с накоплением новых данных о селищах Суздальского Ополья ( Макаров , 2012а; 2012б; Макаров, Федорина , 2013; Федорина, Красникова , 2012). Характерные особенности этих памятников, выявившиеся на современном этапе их изучения: крупные размеры (площадь более 4 га, в большинстве случаев – 7–15 га), отсутствие оборонительных сооружений, насыщенность культурного слоя вещевыми находками и разнообразными бытовыми остатками, свидетельствующая о высокой интенсивности жизни, присутствие на площадках поселений остатков производств и предметов, связанных с дальней торговлей, многокомпонентный характер культуры, включающей, как правило, элементы, связанные с различными этническими традициями, присутствие в составе вещевых коллекций «престижных вещей», указывающих на особые социальные претензии части населения. Эти особенности не соответствуют традиционным представлениям о хозяйстве и культуре средневекового сельского общества и сближают «большие поселения» с открытыми торгово-ремесленными поселениями и раннегородскими центрами. В то же время очевидно, что «большие поселения» образуют достаточно многочисленную группу памятников, отражающую один из магистральных путей организации расселения и хозяйства в IX–X вв. на территории Северо-Восточной Руси.

«Большое поселение» – условный археологический термин, не имеющий заранее заданного историко-социологического содержания. Его «нейтральность» позволяет рассматривать этот тип поселений как археологический феномен, воздерживаясь от каких-либо историко-социологических интерпретаций до более глубокого изучения самих материальных памятников. Введение этого термина в оборот представляется уместным, учитывая бедность дошедшей до нас древнерусской терминологии, относящейся к поселенческим структурам X–XIII вв., широкое значение терминов «весь», «село» и «погост», использовавшихся для обозначения поселений в источниках домонгольского времени, и недостаточную разработанность проблемы иерархии древнерусских сельских поселений, выявляемых археологией ( Макаров, Захаров , 2009. С. 116–120). Предлагаемый подход ориентирует на выявление социальной природы «больших поселений», основываясь на особенностях самих материальных памятников, вещевых комплексов и общего археологического контекста.

В Суздальском Ополье в настоящее время известно 8 достаточно подробно документированных поселенческих комплексов, которые могут быть отнесены к этой группе: Шекшово 2 – Большое Давыдовское 2, Кибол 5, Весь 1–3–5,

Васильково 1, Тарбаево 5–6–7, Гнездилово 2, Суворотское 8, Сунгирь (см.: табл. 1, цв. рис. 1: с. 331). На всех этих памятниках определены границы распространения культурного слоя X–XI вв. и собраны большие вещевые коллекции (от 160 до 3250 предметов), определяющие их хронологические рамки, характеризующие культуру, потребление и хозяйственную деятельность. Пять из этих поселенческих комплексов были впервые открыты в 1980-е гг., однако лишь полевые работы последних лет дали возможность установить их реальные размеры, прояснить структуру и собрать материалы, необходимые для уточнения датировок. Остальные три поселенческих комплекса открыты и исследованы в последние годы. Основная часть вещевого материала на всех памятниках получена путем сбора артефактов на распаханной поверхности. Раскопки производились в 5 поселенческих комплексах на 7 селищах, в том числе на 4 селищах – Суздальской экспедицией ИА РАН в 2004–2012 гг. По 8 селищам получены серии радиоуглеродных дат. На 6 памятниках в составе трех поселенческих комплексов на больших площадях произведена геомагнитная съемка, позволяющая представить плотность застройки и пространственную организацию поселений. Таким образом, хотя раскопками вскрыты лишь небольшие части памятников, а состояние культурного слоя, сильно поврежденного распашкой, ограничивает возможности выделения закрытых комплексов, после полевых работ 2001–2013 гг. мы располагаем достаточно объемным и разнообразным материалом для характеристики «больших поселений».

Для осознания особого места этих памятников существенное значение имеет определение размеров участков с культурным слоем X–XI вв. на селищах на основании планиграфии находок лепной и раннекруговой керамики, металлических вещей – хроноиндикаторов X–XI вв. и радиоуглеродного датирования углей и органики из заполнения ям, прорезанных геобурением. На двух наиболее крупных поселенческих комплексах эти площади определены как 15 и 13 га, для 4 других известно, что они превышают 5–7 га, еще на двух они оцениваются как превышающие 3 и 4 га, однако установление реальных размеров распространения раннего культурного слоя в последних случаях затруднено присутствием на памятниках позднейших отложений. Детализация планиграфии вещевых и керамических материалов X–XI вв. с учетом новых находок во всех случаях привела к расширению первоначально намеченных границ культурного слоя X–XI вв. Геомагнитная съемка, выполненная на поселениях Шекшово 2 – Большое Давыдовское 2 и Тарбаево 5–6–7, показывает присутствие в границах распространения культурного слоя с лепной и раннегончарной керамикой участков с плотной застройкой. При сопоставлении размеров суздальских «больших поселений» с размерами раннегородских центров (Новогородское (Рюриково) городище – 7 га, Ладога – 8 га, Гнездово – 30 га) и поселений, которые рассматриваются как крупные торгово-ремесленные и административные центры (Сарское – 3 га, Тимерево – не менее 6 га, подробнее см.: Захаров, Зозуля , 2015. С. 158), выясняется что первые не намного уступают вторым, а иногда и превосходят. Не стоит интерпретировать эти сопоставления слишком прямолинейно, можно полагать, что более подробное изучение периферии раннегородских центров приведет к корректировке размеров в сторону увеличения. Тем не менее, после новых полевых работ очевидно, что суздальские «большие поселения»

X–XI вв. представляли собой крупные образования, вполне соразмерные тем памятникам, за которыми закрепился статус важнейших центров торговли и политической организации на Русской равнине.

Вещевые коллекции, собранные на всех восьми поселенческих комплексах, исключительно богаты и разнообразны по своему составу, они включают украшения и металлические детали костюма, бытовые вещи, орудия труда и предметы вооружения (цв. рис. 2: с. 332; рис. 3, 4). Набор женских украшений характеризуется сочетанием шумящих подвесок поволжско-финского облика (треугольных, полутрубчатых, подвесок-коньков типа XVII (по Е. А. Рябинину), двуспиральных обувных накладок, привесок-лапок и бутылковидных), украшений балтийского или северо-западного происхождения (подковообразных фибул различных типов, широкосрединных пластинчатых перстней с завязанными концами, орнаментированных «волчьим зубом» пластинчатых браслетов со штампованным орнаментом), получивших широкое распространение на севере Восточной Европы, и отдельных вещей славянских и скандинавских типов (лунниц, височного кольца «деснинского типа», различных типов круглых подвесок, в том числе со стилизованным изображением переплетенного зверя). Поясная гарнитура – накладки, поясные наконечники и пряжки найдены на всех восьми поселенческих комплексах; на селищах Шекшово 2, Гнезди-лово 2 и Суворотское 8 они представлены большими сериями. На 8 селищах обнаружены предметы христианского культа ранних типов: крестики с грубым изображением Распятия, кресты «скандинавского типа», равноконечный крестик с ромбическим средокрестием (Тарбаево 5), грубые равноконечные крестики из свинцово-оловянистого сплава. В коллекциях 6 селищ присутствуют амулеты-топорики. Отметим присутствие на трех поселениях амулетов скандинавских типов: железного кольца с молоточками Тора (Шекшово 2), железного кольца со стерженьками (Большое Давыдовское 2) и отдельного стерженька (Гнездилово 2). Ножи представлены преимущественно образцами с узким клиновидным лезвием, новые металлографические анализы ножей с селищ Шек-шово 2 и Весь 5 подтверждают заключение об использовании техники «пакета» при изготовлении части изделий этого типа ( Щербаков , 2014. С. 36, 37). Заслуживает внимания присутствие среди бытовых вещей железных игл с кольцами и ключей-лопаточек. Для керамических комплексов характерно сочетание лепной керамики и раннекруговой посуды славянского облика. Как индикаторы северо-западных связей существенны новые находки лепных сосудов «ладожского типа» и круговой керамики менкендорфского типа на поселении Кибол 5. Подобная керамика ранее была идентифицирована В. А. Горюновой и В. А. Лапшиным в коллекции из раскопок Гнездилова ( Горюнова, Лапшин , 2004, C. 55–69). Хотя селища различаются по соотношению находок, отражающих различные культурные традиции, общий состав этих наборов близок, присутствие поволжско-финского, балтийского и славянского компонента прослеживается на всех памятниках.

Включение «больших поселений» Суздальского Ополья в систему товарноденежных отношений документировано находками монет, торгового инвентаря и многочисленных импортов. В коллекциях, собранных на восьми селищах шести поселенческих комплексов, представлены целые куфические монеты и их

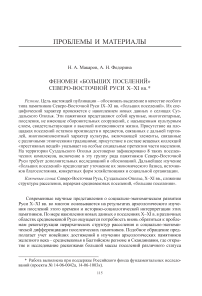

Рис. 3. Селище Суворотское 8. Находки X–XI вв.

1 – глина; 2–9 – железо фрагменты, на пяти селищах найдены западноевропейские денарии, на двух – медные византийские монеты. Большинство дирхемов – саманидские монеты, чеканенные в середине – второй половине X в. Наиболее многочисленны находки куфических монет на селище Весь 5, на остальных поселениях найдено от одного до пяти дирхемов. На семи селищах зафиксированы находки бочонковидных весовых гирек, на двух найдены детали весов. На четырех поселениях при раскопках собраны большие коллекции стеклянных бус, наиболее высокая концентрация их отмечена на селище Весь 5. Находки тиглей, льячек, незаконченных ювелирных украшений и заготовок – слитков металла на селищах

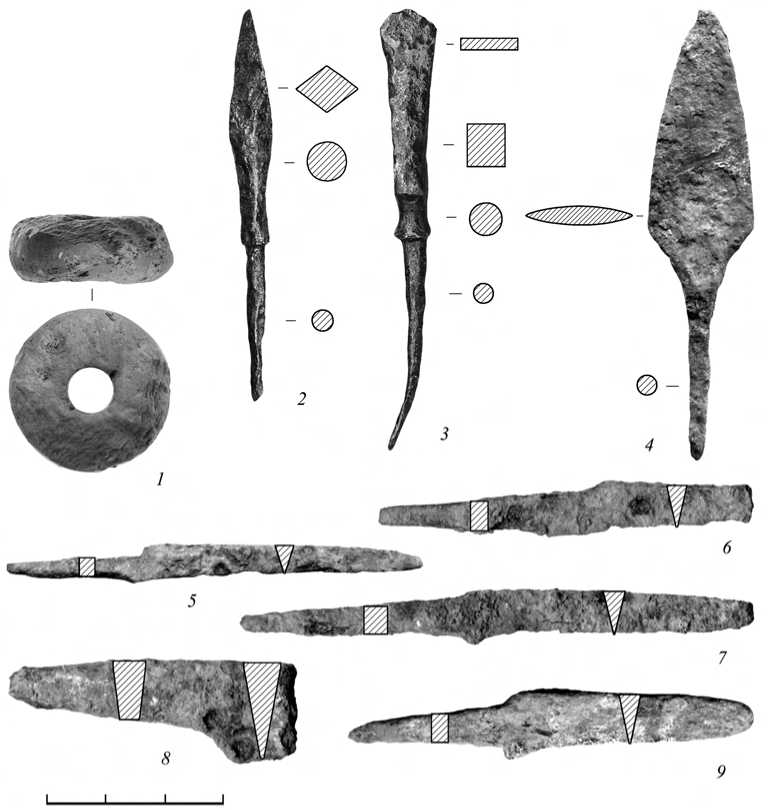

Рис. 4. Селища Тарбаево 5, 6. Находки X–XI вв.

1, 2, 6, 8, 17 – Тарбаево 6; 3–5, 7, 9–16, 18 – Тарбаево 5

1, 3, 4, 6, 9 – бронза; 2, 6 – серебро; 7, 11–18 – железо; 8, 10 – железо, медь

Весь 5, Весь 1, Большое Давыдовское 2, Гнездилово 2 и Шекшово 2 указывают на существование ювелирного производства на этих памятниках.

Археоботанические материалы из раскопок свидетельствуют о достаточно высокой и регулярной земледельческой активности и о важности продуктов земледелия в структуре питания обитателей «больших поселений». Зерновые материалы, собранные на селищах Весь 5, Кибол 5 и Большое Давыдовское 2, недостаточны для реконструкции конкретных форм земледелия на участках вблизи поселений и структуры урожая, однако присутствие макроостатков культурных растений (ячмень, рожь, пшеница-двузернянка, просо, овес) и сорняков и разнообразие культурных злаков не оставляет сомнений в том, что становление «больших поселений» сопровождалось сельскохозяйственным освоением территорий. Вопрос о масштабах пушного промысла и его динамике до конца неясен. Кости пушных животных – бобра, белки и куницы – составляют около 50 % в остеологической коллекции из культурного слоя второй половины IX–X вв. на поселении Весь 5 ( Макаров , 2008. С. 14). Присутствие костей диких животных, в том числе куньих, зафиксировано также в культурных напластованиях X–XI вв. на поселениях Большое Давыдовское 2, Шекшово 2 и Кибол 5, однако здесь их доля невелика (2–5 %). Очевидно, на первом этапе существования «больших поселений» собственная добыча пушнины была важным источником благосостояния, но о сохранении значимых масштабов промысла во второй половине X – XI в. данных нет.

Для характеристики места «больших поселений» в системе расселения X–XI вв. существенно, что они не были «центрами», занимавшими доминирующее положение по отношению к массе рядовых поселений на окружающих территориях. «Большие поселения» образуют в Суздальском Ополье плотную сеть, расстояния между ближайшими крупными поселенческими комплексами X–XI вв. составляет от 6–7 до 13–14 км. Таким образом, хозяйственные зоны и возможные зоны административного управления «больших поселений» были невелики. Для некоторых «больших поселений» установлено, что в радиусе 3–5 км от них селища более низкого статуса, которые могли бы находиться под их административным контролем, единичны или вовсе отсутствуют. Подобная ситуация зафиксирована на участках вблизи поселенческих комплексов Гнез-дилово, Васильково, Сунгирь. Скромные потенциальные размеры округи снимают возможность отождествления больших поселений с погостами, центрами административных округов. «Большие поселения» были не единственными элементами сети расселения X–XI вв., она включала также и селища более скромных размеров, расположенные вблизи крупных поселенческих комплексов или удаленные от них на расстояние более 5–6 км. Однако немногочисленные «рядовые» селища в Суздальском Ополье едва ли могли быть основой для сельскохозяйственного обеспечения «больших поселений».

Основной период существования «больших поселений» ограничивается X–XI вв. Их формирование начинается в IX в., однако надежно датированные культурные напластования и вещевые материалы IX в. выявлены пока лишь на одном памятнике – селище Весь 5 (Макаров и др., 2010). Период наивысшего подъема этих поселений охватывает, по-видимому, вторую половину X – XI в. Часть «больших поселений» пришла в упадок в начале XII в. (запустели или сократились в размерах Шекшово 2, Гнездилово 2), часть дожила до середины XIII в., превратившись в обычные села (Тарбаево, Васильково 1, Большое Да-выдовское 2), часть продолжает существовать в позднее средневековье и новое время (Кибол 5). Продолжение жизни на «больших поселениях» после начала XII в. сопровождалось изменением сложившегося облика культуры и хозяйственного уклада. Это подтверждает изменение пространственной организации жилых площадок, выявленное раскопками на поселениях Большое Давыдов-ское 2, Шекшово 2 и Кибол 5 (подробнее об этом см.: Федорина, Красникова, 2012; Федорина, Красникова, в печати; Шполянский, 2007).

Восемь поселенческих комплексов, выделенных в качестве «больших поселений», по-видимому, далеко не исчерпывают круг подобных памятников в Суздальском Ополье. Вопрос о правомерности включения в эту группу целого ряда крупных селищ с находками X–XI вв. (Турабьево 1–2, Шелебово 2–4, Ратницкое 4, Суворотское 3, 9; Овчухи 3–5, Кубаево 2–3, Кинобол 2; см. цв. рис. 1) остается открытым до получения более представительных материалов, которые позволили бы уточнить их датировку и подтвердить присутствие на этих памятниках импортов, престижных вещей и остатков производственной деятельности.

Таким образом, выход Северо-Восточной Руси на историческую арену в IX–X вв. сопровождался становлением особого типа поселений со сложной комплексной экономикой и, вероятно, неоднородным этническим составом обитателей. Эти поселения сложились в тот период, когда Суздаль еще только формировался как городской центр, и выступали как места сосредоточения значительной части населения Суздальской земли. Определение этих поселений как «сельские» не отражает их место в экономике и культурный облик, поскольку производство аграрных продуктов было лишь одним из направлений их хозяйственной деятельности, а культура близка раннегородской. В то же время отсутствие на этих памятниках некоторых категорий престижных украшений женского костюма (например, серебряных украшений с зернью), монетных и монетно-вещевых кладов и относительная малочисленность (по сравнению с Гнездовом и Рюриковым городищем) монетного серебра в целом, а также ограниченный набор импортов свидетельствуют о том, что по своему экономическому потенциалу, благосостоянию и уровню социальных претензий «большие поселения» заметно уступали раннегородским центрам.

«Большие поселения» Суздальского Ополья, как археологические памятники, по своему характеру близки раннесредневековым неукрепленным поселениям среднего иерархического уровня с находками импортов, престижных украшений, оружия и торгового инвентаря Западной Балтики и Южной Скандинавии. Те и другие показывают, что появление сложных форм социальной организации и высокий уровень развития торговых отношений в раннем средневековье не всегда связаны с кристаллизацией ранних городов. Существенное различие между «большими поселениями» Суздальской земли и «центральными поселениями» Западной Балтики заключается в том, что первые были скорее самодостаточными очагами расселения и экономической жизни, чем центрами округов, структура которых хорошо прослеживается в Скандинавии ( Müller-Wille , 2005, P. 92–93, 109. Fig. 1).

Дальнейшее изучение феномена «больших поселений» предполагает, прежде всего, более точное прояснение их экономического базиса, источников благосостояния, конкретных форм хозяйствования и социальной организации, основанное на более подробном анализе полученных в последние годы археологических материалов и палеоэкологических данных, характеризующих жизнеобеспечение и состояние природной среды. Очевидно, более внимательное исследование состава вещевых коллекций, планировочных структур селищ и палеосреды даст возможность более четко представить внутренние механизмы развития поселений этого типа в центре Суздальской земли.

Другая проблема, которую предстоит прояснить, – географическое распространение подобных поселенческих комплексов в Северо-Восточной Руси и сопредельных областях. Очевидно, становление «больших поселений» как особой формы организации расселения и хозяйства нельзя считать специфическим явлением, получившим распространение лишь в Суздальском Ополье. Целый ряд селищ X–XI вв. на Плещеевом озере, Ростовском озере, в Верхнем Поволжье и на Шексне обладают признаками «больших поселений», выделяясь крупными размерами, присутствием монет, торгового инвентаря, импортов, престижных украшений, следов ремесленных производств. Среди памятников, типологически близких суздальским, поселения Городище, Криушкино и Веськово на Пле-щеевом озере, Благовещение и Пекуновское на Верхней Волге, Луковец и Октябрьский мост на Шексне, Маэкса I и II на Белом озере. Правомерен вопрос о возможности включения в эту группу торгово-ремесленных поселений Ярославского Поволжья, Тимерева и Петровского (подробнее см.: Захаров, Зозуля , 2014), которые традиционно рассматриваются изолированно от основной массы селищ Волго-Окского региона, но в действительности обнаруживают немало общего с такими поселенческими комплексами, как Шекшово и Гнездилово. Оставляя на будущее оценку степени гомогенности всей массы выявленных на территории Северо-Восточной Руси крупных селищ X–XI вв. с находками, свидетельствующими о занятиях их обитателей торговлей и ремеслом, отметим лишь, что появление суздальских «больших поселений» X–XI вв., безусловно, отражает не особую индивидуальную линию, а значимое общее явление в развитии расселения и социальной организации.

Список литературы Феномен «больших поселений» Северо-Восточной Руси X-XI вв

- Здесь нет возможности останавливаться на вопросах о точных археологических критериях выделения «центральных мест» среди поселений I тыс. н. э. в Скандинавии и Балтийском регионе и о правомерности отнесения всех поселений с многочисленными вещевыми находками, включающими украшения и культовые предметы из драгоценных металлов, к категории «центральных мест. Стоит отметить, что ряд скандинавских археологов полагает, что разнообразие и неординарный характер металлических вещей, собранных на археологических памятниках, не может считаться достаточным основанием, чтобы рассматривать все подобные объекты как поселения с особыми функциями «центральности», в соответствии с концепцией В. Кристаллера (Skre, 2010. P. 221). Тем не менее, продуктивность использования этого понятия для обозначения большой группы археологических памятников I тыс. н. в., образующих высокие иерархические уровни сети расселения, не оспаривается

- Горюнова В. М., Лапшин В. А., 2004. О появлении раннекруговой керамики в Северо-Восточной Руси//Археология, история, нумизматика, этнография Восточной Европы: Сб. ст. пам. проф. И. В. Дубова/Ред. А. Н. Кирпичников, В. Н. Седых. СПб.: Санкт-Петербургский ун-т. С. 55-72.

- Захаров С. Д., Зозуля С. С., 2014. Новые данные о Тимеревском археологическом комплексе//Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани (20-25 октября 2014 г.)/Ред. А. Г. Ситдиков и др. Т. III. Казань: Отечество. С. 51-53.

- Захаров С. Д., Зозуля С. С., 2015. Новые полевые исследования на территории тмерёвского археологического комплекса//КСИА. Вып. 236. С. 157-161.

- фон Карнап-Борнхайм К., Хильберг Ф., Кальмринг С., Шульце Й., 2010. Хедебю, поселение и порт: старые материалы и новейшие исследования//РА. № 1. С. 53-63.

- Макаров Н. А., 2008. Археологическое изучение севернорусской деревни: пути, подходы, результаты//Сельская Русь в IX-XVI вв./Отв. ред. Н. А. Макаров, С. З. Чернов; сост. И. Н. Кузина. М.: Наука. С. 5-15.

- Макаров Н. А., 2012а. Средневековые селища вблизи сел Тарбаево и Туртино в Суздальском Ополье//Археология Владимиро-Суздальской земли: материалы научного семинара/Ред. Н. А. Макаров и др.; сост. С. В. Шполянский. Вып. 4. М.: ИА РАН; СПб.: Нестор-История. С. 65-85.

- Макаров Н. А., 2012б. Суздальское Ополье//Русь в IX-X вв.: археологическая панорама/Отв. ред. Н. А. Макаров. М.; Вологда: Древности Севера. С. 194-211.

- Макаров Н. А., Захаров С. Д., 2009. Хозяйство и культура севернорусской деревни по материалам Мининского археологического комплекса//Археология севернорусской деревни X-XIII вв. Средневековые поселения и могильники на Кубенском озере/Отв. ред. Н. А. Макаров. Т. 3: Палеоэкологические условия, общество и культура. М.: Наука. С. 55-115.

- Макаров Н. А., Захаров С. Д., Шполянский С. В., 2010. О датировке средневекового поселения Весь 5 под Суздалем//Диалог культур и народов средневековой Европы: К 60-летию со дня рожд. Е. Н. Носова/Отв. ред. А. Е. Мусин, Н. В. Хвощинская. СПб.: Дмитрий Буланин. С. 113-141.

- Макаров Н. А., Федорина А. Н., 2013. Суздальская земля в IX-XI вв.: расселение, культура и балтийские связи//Археология Балтийского региона: Сб. мат-лов Междунар. науч. конф. «Археология Балтийского региона: новые открытия и исследования», 17-19 ноября 2010 г., г. Калининград/Отв. ред. Н. А. Макаров, А. В. Мастыкова, А. Н. Хохлов. М.: ИА РАН; СПб.: Нестор-История. С. 223-240.

- Федорина А. Н., КРАсникова А. М., 2012. Средневековое поселение Большое Давыдовское 2 под Суздалем//РА. № 4. С. 91-102.

- Федорина А. Н., Красникова А. М., 2015. Средневековое расселение в Шекшовском микрорегионе//Археология Владимиро-Суздальской земли: материалы научного семинара. Вып. 5. М.; СПб. С. 147-158.

- Шполянский С. В., 2007. Раскопки на территории с. Кибол в 2005 г.: Опыт археологического изучения исторических сел суздальской округи//Археология Владимиро-Суздальской земли: Мат-лы науч. семинара. Вып. 1. М.: ИА РАН. С. 18-26.

- Щербаков В. Л., 2014. О технологии древнерусских кузнечных изделий (по материалам селищ Суздальского Ополья)//РА. № 1. С. 32-39.

- von Carnap-Bornheim C., Grupe G., Hilberg V., Schultze J., 2013. Hedeby -methods and results of settlement archaeology//Археология Балтийского региона/Ред. Н. А. Макаров, А. В. Мастыкова, А. Н. Хохлов. М.: СПб.: Нестор-история. P. 173-181.

- Christaller W., 1966. Central Places in Southern Germany. New York. 230 p.

- Dobat A., 2005. Maritime Cultural Landscapes-Recovering the Trajectories of Communication across the Baltic//Quaestiones Medii Aevi Novae. Vol. 10. Warszawa. P. 53-90.

- Fabech Ch., 1999. Centrality in Sites and Landscapes//Settlement and Landscape: Proceedings of a Conference in Arhus, Denmark, May 4-7 1998/Eds Ch. Fabech, J. Ringtved. Hojbjerg: Aarhus University Press. P. 455-473.

- J0rgensen I., 2011. Gudme -Lundeborg on Funen as a Model for Northern Europe//The Gudme/Gudhem Phenomenon. Neumünster: Wachoholz Verlag. P. 77-89. (Schriften des Archäologischen Landesmuseems. Ergänzungsreihe; Bd. 6.)

- Hierarchies.., 2013 -Hierarchies in Rural Settlements. 26th September -2 October 2011, Götzis, Austria/Ed. J. Klapste. Turnhout: Brepols Publishers. 462 p. (Ruralia: IX.)

- Hakansson A., 2013. Beyond the Archetypes. Social Hierarchies in Rural Medieval Halland, SW Sweden//Hierarchies in Rural Settlements. 26th September -2 October 2011, Götzis, Austria/Ed. Ja. Klapste. Turnhout: Brepols Publishers. P 359-370. (Ruralia; IX.)

- Larsen L., 2001. Uppâkra, an Iron Age Site with a Long Duration: Internal and External Perspectives//Kingdoms and Regionalit. Transactions from the 49-th Sachsensymposium 1998 in uppsala/Ed. B. Arrhenius. Thesis and Papers in Archaeology. В. VI. Stockholm. P. 51-66. (Thesis and Papers in Archaeology. Series В; VI.)

- Kleingärtner S., 2014. Die frühe Phase der Urbanisierung an der südlichen Ostseeküste im ersten nachchristelichen Jahrtausend. 512 S.

- Neumünster: Wachholtz Verlag. (Studien zur Siedlungsgeschichtichte und Archäder Ostseegebiete. Bd. 13.)

- Markets., 2003 -Markets in Early Medieval Europe: Trading and «Productive» sites, 650-850/Eds T. Pestell, K. Ulmschneider. Macclesfield: Windgather Press. 224 p.

- Müller-Wille M., 2005. Between Gudme and Reric. Protohistoric Central Places of Southern Scandinavia and Adjoining Territories//Quaestiones Medii Aevi Novae. Vol. 10. Warszawa. P. 91-120.

- Pestell T., Ulmschneider K., 2003. Introduction: Early Medieval Markets and «Productive» sites//Markets in Early Medieval Europe. Trading and «Productive» sites, 650-850/Eds T. Pestell, K. Ulmschneider. Macclesfield: Windgather Press. P. 1-10.

- Skre D., 2010. Centrality and Places. The Central Place in Skiringssal in Vestfold, Norway//Trade and Communication Networks of the First Millennium AD in the Northern Part of Central Europe: Central Places, Beach Markets, Landing Places and Trading Centres/Eds B. Ludowici, H. Jöns, S. Kleingärtner, J. Scheschkewitz, M. Hardt. Hannover. P. 220-231.

- Trade., 2010 -Trade and Communication Networks of the First Millennium AD in the northern part of Central Europe: Central Places, Beach Markets, Landing Places and Trading Centres/Eds B. Ludowici, H. Jöns, S. Kleingärtner, J. Scheschkewitz, M. Hardt. Hannover. 384 S.