Феномен ксенофобии: социально-психологический аспект

Бесплатный доступ

В данной работе раскрывается сущность понятия ксенофобия и даётся систематизация существующих в научной литературе взглядов на феномен ксенофобии.

Ксенофобия, идеология своего и чужого, страх, этнофобия

Короткий адрес: https://sciup.org/140281786

IDR: 140281786

Текст научной статьи Феномен ксенофобии: социально-психологический аспект

Сегодня можно практически с полной уверенностью утверждать, что глобализация является преобладающей ориентацией мирового развития. Однако унификация многих сфер жизни человека вместе с тем усилила его по- требность в идентификации. Глобализация, таким образом, непроизвольно повысила ценность для человечества культурных и индивидуальных особенностей, активизировала стремление сохранить уникальность и защитить знакомый, безопасный и комфортный мир. Современный человек, как и его далекие предки, продолжает упорно проводить видимые и невидимые границы. Но осуществляя эту демаркацию, он порой заходит слишком далеко.

В настоящее время проблема ксенофобии приобретает все большую остроту - сегодня она затрагивает практически все слои населения. Хотя до сих пор современному человечеству не удалось нейтрализовать отрицательные последствия ксенофобии, но большим успехом для него является уже то, что «оно трудно и драматично приходит к очевидному, но медленно осознаваемому представлению о том, что все человеческие расы, народы, племена, религиозные общности, социальные группы состоят из существ одного вида» [10].

-

1. Теоретический анализ феномена ксенофобии

Ксенофобия (от греч. xenos – чужие, посторонние, и phobos – страх, неприязнь) – это страх, который вызывают чужаки, неприязнь, ненависть и враждебность по отношению к чуждым , непохожим на нас отдельным людям и группам. Ксенофобия зародилась в глубокой древности. Она существовала, существует и будет существовать в мире человеческих отношений. «Возраст ксенофобии, – пишет Г.У. Солдатова, – это возраст человечества» [10]. Психолог А.А. Кельберг предположил, что впервые феномен ксенофобии был зафиксирован в Ветхом Завете в книге Ездры: «… В 458 г. до н. э. иудейский мыслитель Ездра, родившийся и выросший в вавилонской империи, вернулся в Иерусалим. …Большинство евреев… были женаты на дочерях хеттов, филистимлян и прочих врагов Израиля.... Ездра издал декрет, по которому все евреи должны были отослать своих жен обратно в те племена, откуда они были взяты» [7].

Феномен ксенофобии сложен, противоречив и является результатом многих факторов: биологического, психологического, культурного, социально-политического, экономического. В рамках данной главы будут рассмотрены социально-психологические аспекты феномена ксенофобии.

-

1.1. Психологический механизм ксенофобии

Независимо от многообразия культурных обычаев и традиций социальный порядок, определяющий взаимоотношения людей в нашем мире, издавна определялся универсальной психологической альтернативой « Мы – Они ». Как утверждает Г.У. Солдатова, «идеология Своего и Чужого - это образ нашей жизни. Она всепроникающа и привычна» [10]. Именно стремление к разделению на Своих и Чужих составляет центральный психологический механизм ксенофобии. Если объекты ксенофобии меняются в зависимости от исторической эпохи, специфических условий развития того или иного общества, то её психологический механизм остается универсальным. Таким образом, психологическую основу ксенофобии составляет феномен социальной идентичности.

История становления человека в социальном плане проходила через эволюцию стай его ближайших предков в родоплеменные общности, которые были вынуждены противостоять друг другу за доступ к природным, необходимым для их существования благам. Для совершенствования и улучшения условий, оптимальных для выживания и организации совместной производственной деятельности, общности постоянно функционировали и расширялись. Совместная жизнедеятельность и непосредственное общение для многих первобытных племен стали начальным этапом познания людьми их собственных социальных связей. Поэтому общее понятие «люди» совпадало с именем племени. В свою очередь, находящиеся за ее пределами люди, воспринимались либо как реальные и потенциальные враги и соперники, либо как нейтральные Чужие. Формирующийся психологический дуализм, ос- нованный на противопоставлении Своих Чужим нашел лингвистическое выражение в местоимениях первого и второго (третьего) лица: «Мы» - «Они».

Общество ушло далеко вперед от примитивной стадии развития, но противопоставление «Мы»-«Они» по-прежнему определяет содержание межличностных и межгрупповых отношений. Генетическая эволюция Человека разумного прекращена – теперь отбор определяется разумом, а не биологической силой. Однако отсутствие этологической и социобиологической основы не позволяет, определить альтернативу « Мы» — «Они» как пустотелую, в настоящее время противопоставление «Мы» — «Они» приобрело социально-психологическое наполнение.

Как справедливо указывает В. Каган, «отмирание альтернативы « Мы» — «Они» поставит человечество в крайне затруднительное положение, ведь «свое» без «чужого» умирает».[3] Таким образом, возможным представляется только смещение альтернативы, но не ее исчезновение.

В рамках рассмотрения социальной идентичности необходимо обратить внимание на феномен ингруппового фаворитизма, который был выявлен английским социальным психологом Г. Тэджфелом. Его суть сводится к тому, что «даже символическая отнесенность человеком себя к той или иной группе, как правило, предполагает ее предпочтение и более позитивную оценку по сравнению с другими группами».[8] Таким образом, понятие позитивной идентичности предполагает отношение не только к своей группе, но и к другим группам. При этом порождение враждебности по отношению к внешним группам в ингрупповом фаворитизме присутствует не всегда.

Основой гиперидентичности является этноцентризм. Он предполагает жёсткое и чёткое разделение на Своих и Чужих , порождает негатив и неприязнь к Чужим, враждебные установки по отношению к ним, а также доминирование «своей» группы над подчиняющимися ей «чужими».

Таким образом, с высокой долей уверенности можно утверждать, что лежащий в основе ксенофобии механизм противопоставления по линии

« Мы » – « Они » характерен человеческому обществу. Однако о ксенофобии можно говорить лишь тогда, когда личностью осуществляется расширение индивидуальных социальных и психологических границ за счет группового пространства, а ингрупповой фаворитизм сопряжён с отрицательным отношением к другим группам. Нет оснований полагать, что ксенофобия составляет природу человека и как следствие этого - неистребима.

-

1.2. Эмоциональная составляющая ксенофобии

Сфера наших знаний об окружающем мире постоянно расширяется. Столкновение с Чужими становится неизбежным. Однако смысл, вкладываемый в это слово, не всегда однозначен и зависит от чувств, провоцируемых Чужим и проецируемых на него. Образ Чужого может одновременно притягивать и отталкивать. Как правило, доминантным чувством в отношении к Чужому становится страх.

Страх - неотъемлемый компонент человеческой жизни, особенно часто встречающийся в условиях негативно развивающихся событий или процессов. Если вначале он носит бессознательный и аффективный характер, то уже в старшем дошкольном возрасте возникает контроль над эмоциональным поведением. Однако страх может быть компенсирован различными “перекрывающими” механизмами, которые облегчают и даже подавляют это чувство.

Как правило, страх в отличие от фобии основан на реальной опасности или угрозе. Г.У. Солдатова определяет фобию как «скрытый, неосознанный страх, возникающий в результате иррациональных импульсов» и относит ксенофобию к числу «социальных фобий, для которых характерен иррациональный страх при взаимодействии с другими людьми».[10]

Когда речь идет о ксенофобии, страх, возникающий при взаимодействии с другими людьми, всегда несоразмерно больше, чем существующая реальная опасность. Для ксенофоба именно фактор угрозы имеет первосте- пенное значение.

В комплексной теории угрозы, предложенной психологами У. Стефан и К. Стефан, страх и тревога описаны как основа возникновения предубеждений, а также выделены три вида страха:

-

1) страх утраты физического или материального благополучия группы или её членов (возникает в результате реалистичных угроз со стороны Они -групп: конфликты, захват территории, война, репрессии);

-

2) страх разрушения ценностей, норм, стандартов, традиций, убеждений, установок (возникает в результате символических угроз со стороны Они -групп);

-

3) страх негативных последствий и ожиданий для личности и группы (возникает в результате угроз в форме межгрупповой тревожности и в форме негативных стереотипов).

Разрабатывая систему зависимостей между определенными эмоциями и комбинациями оценок, ученые установили, что страх связан с неуверенностью, а также обычно сопровождается другими негативными эмоциями, такими как гнев, отвращение, презрение и др.

Американский антрополог Э. Бекер объясняет «страсть человечества к жестокости и агрессии в отношении Чужих на основе своей теории «преодоления ужаса». Опираясь на эти теории, он считает, что «люди «покупают» психологическую стабильность в обмен на коллективный отказ от восприятия хрупкости своего существования и фатальной неизбежности грядущего финала».[9]

Ксенофобия всегда связана с неприязненными чувствами, которые можно назвать стадными и поэтому легко перекидываются с одного объекта на другой. Три четверти телевизионной аудитории, радиослушателей, читателей газет составляют «готовый человеческий материал для манипуляций, армию солдат пропаганды». Среди них немало тех, кто имеет очень плохое образование, низкий социальный статус. Много тех, кто имеет замкнутое со- циальное окружение, редко общается с инородцами.

Эмоциональное ядро ксенофобии составляет страх. Страх в свою очередь порождает неприязнь, которая может развиться в ненависть, презрение, отвращение и враждебность. Всё это негативно влияет на личность. Ощущение угрозы и страх деформируют восприятие реальности ксенофобом.

-

1.3. Виды ксенофобии

Именно в соответствии с тем, на какие объекты направлена ксенофобия, выделяют следующие ее виды:

-

1) этнофобии - расовые и этнические страхи, определяющие предубеждение, дискриминацию по отношению к лицам другой расы, этнической группы (белый и черный расизм, антисемитизм, синофобия и др.);

-

2) религиозные фобии, характеризующиеся предубеждением по отношению к приверженцам определенных религиозных убеждений и ориентаций (исламофобия и др.);

-

3) социальные фобии - фобии по отношению к группам, отличающимся от большинства по культурным, физическим, возрастным и другим признакам (мигрантофобия, гандикапизм, эйджизм, сексизм и др.)

-

2. Исследование степени выраженности ксенофобических установок среди студентов и школьников

Таким образом, ксенофобия в современном обществе распространяется на очень широкий круг объектов.

В данной главе представлены результаты анализа одного из самых распространенных видов ксенофобии – этнофобии, осуществленного на основе анкетирования студентов ВУЗа и школьников девятых классов. В анкетировании принимали участие студенты СГМУ им. В.И. Разумовского первого и четвертого потока 2-3 курса лечебного факультета, а также студенты 3-4 курсов стоматологического факультета в количестве 165 человек. Из них 43 человека – представители мужского пола, 122 человека – женского. Кроме того, на вопросы анкеты отвечали школьники девятых классов в количестве 46 человек. Из них 20 юношей и 26 девушек.

Студенты и школьники отвечали на следующие вопросы:

-

1. Укажите Ваш пол.

-

2. Укажите Вашу религиозную принадлежность.

-

3. Ваша национальность.

-

4. Будете ли Вы испытывать чувство дискомфорта, находясь продолжительное время в одном помещении (комната общежития, купе ЖД вагона, больничная палата и т.п.) с человеком другой национальности?

-

5. Отнесётесь ли Вы негативно к факту наличия соседей другой наци-ональности/религии при покупке/съёме квартиры?

-

6. По Вашему мнению, следует ли ограничить въезд в наш регион представителей некоторых национальностей?

-

7. Как будущие родители Вы были бы против брака дочери/сына с представителем другой национальности/религии?

-

8. Повлияет ли на Ваш выбор национальность врача-специалиста?

-

9. Испытываете ли Вы раздражение или неприязнь по отношению к представителям какой-либо национальности?

-

10. Будете ли Вы соблюдать обычаи другой этнической группы, попав

-

11. Как будущих родителей Вас настораживало бы общение ваших детей с детьми (представителями) другой национальности или другого вероисповедания?

-

12. Если бы в нашем регионе было принято решение о выселении за пределы региона представителей некоторых национальностей, Вы бы одобрили такое решение?

на их традиционный праздник?

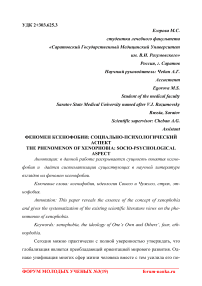

Религиозная принадлежность респондентов-студентов распределилась следующим образом: христиане - 77 человек; мусульмане - 55 человек; приверженцы буддизма - 1 человек; 24 человека выбрали ответ: «Я - атеист»; 8 человек считают себя агностиками. Школьники являлись представителями христианства.

Диаграмма 1

Диаграмма распределения респондентов-студентов по религии 5%

Христианство

Ислам

Я - атеист

Другие ответы

Опрашиваемые студенты относились к представителям 23 национальностей, все респонденты-школьники - русские.

Анализ ответов студентов по признаку религиозной принадлежности дал следующие результаты:

-

1) респонденты-«христиане», демонстрирующие в своих ответах пол-

- ную толерантность (16% от общего количества «христиан»);

-

2) респонденты-«христиане», не испытывающие национальной неприязни, но выступающие за ограничение въезда мигрантов (42% от общего количества «христиан»);

-

3) респонденты-«христиане», одобряющие любые меры, способствующие выселению мигрантов иных национальностей, но декларирующие отсутствие неприязни к ним (36%);

-

4) респонденты - приверженцы ислама и атеизма декларируют отсутствие национальной неприязни и не поддерживают действия властей, направленные против мигрантов.

Кроме того, в каждой религиозной группе отмечались единичные респонденты, испытывающие неприязнь к лицам другой национальности и одобряющие любые направленные против них действия властей.

В некоторых ответах респондентов-студентов также прослеживалась важность не национальности или религиозной принадлежности, а внутреннего мира человека.

Обобщая результаты анкетирования, можно выделить четыре группы респондентов, различающихся по своему отношению к проблеме инонациональных мигрантов в регионе:

-

1. «Толерантные» - респонденты, декларирующие отсутствие национальной неприязни и не поддерживающие действия властей, направленные против мигрантов.

-

2. «Толерантные охранители»» - респонденты, демонстрирующие отсутствие национальной неприязни и выступающие за ограничение въезда в регион мигрантов другой национальности, но не стремящиеся к выселению уже приехавших.

-

3. «Толерантные этнопуристы» - респонденты, одобряющие любые меры, способствующие выселению мигрантов иных национальностей из региона, но декларирующие отсутствие неприязни к ним.

-

4. «Ксенофобы» – респонденты, испытывающие неприязнь к лицам другой национальности и одобряющие любые направленные против них действия властей.

На основе результатов анкетирования составлены диаграммы, позволяющие наглядно продемонстрировать отношение студентов и школьников к проблеме инонациональных мигрантов.

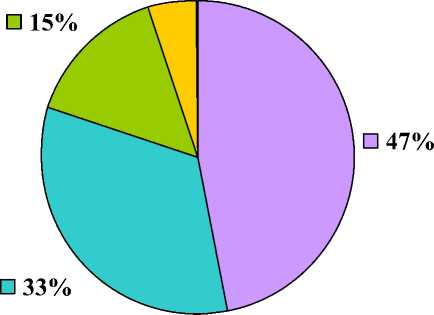

Диаграмма 2

Диаграмма распределения респондентов-студентов по отношению к инонациональным мигрантам

□ 42%

-

□ Толерантные

-

□ Толерантные охранители

-

□ Толерантные этнопуристы

-

□ Ксенофобы

Диаграмма показывает, что большинство студентов СГМУ им. В.И. Разумовского (42%) не испытывает неприязни к лицам других национальностей, 26% студентов выступают за ограничение въезда в регион мигрантов другой национальности, 22% студентов одобряют любые меры, способствующие «очищению» региона от мигрантов иных национальностей, а 10% открыто говорят о своей неприязни к так называемым Чужим .

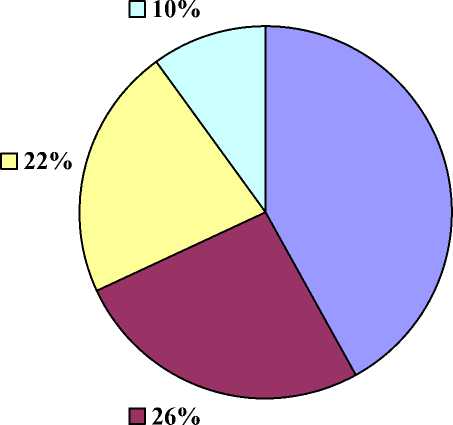

Диаграмма 3

Д иаграмма распределения респондентов-школьников по отношению к инонациональным мигрантам

-

□ Толерантные

-

□ Толерантные охранители

-

□ Толерантные этнопуристы

-

□ Ксенофобы

Из 46 респондентов-школьников 10 человек (22%) не видят угрозы для себя со стороны лиц других национальностей, 11 человек (24%) выступают за ограничение въезда в регион мигрантов другой национальности. Тем не менее, 10 человек (22%) одобряют любые меры, направленные против мигрантов, но декларируют отсутствие неприязни к ним, а 15 человек (32%) открыто выражают свою негативную позицию в отношении инонациональных групп. Таким образом, среди респондентов-школьников, представляющих собой этнически гомогенную группу, выявляется достаточно большое количество ответов, демонстрирующих ксенофобические установки.

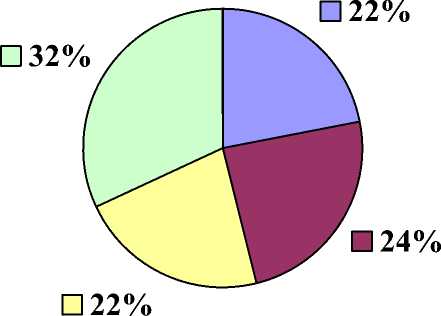

Сравнивая группы респондентов школьников и студентов, можно увидеть, что количество «ксенофобов» среди школьников больше, чем среди студентов. Можно предположить, что это связано со следующими причинами:

На основании проведенного теоретического анализа можно сделать вывод, что ксенофобия представляет серьезную опасность для жизни общества. В настоящее время во множестве разнообразных, быстро меняющихся коллективах всё чаще возникают конфликтные ситуации, порождаемые ксенофобией, что приводит к затруднению развития общества и осложнению жизни.

Таким образом, на основе имеющихся мер профилактики ксенофобии необходимо разработать меры предотвращения распространения ксенофоби-ческих установок, но с учетом того, что минимум закрытости по отношению к Другим жизненно важен для каждого, так как он служит для сохранения своего Я и не позволяет человеку раствориться в окружающем мире. Осуществленное в данной работе теоретическое и эмпирическое исследование еще раз убеждает в том, что формирование межнациональной солидарности путём взаимозаинтересованного диалога – это один из самых простых и одновременно самых эффективных способов преодолеть ксенофобические стереотипы без утраты этнокультурной идентичности.

Список литературы Феномен ксенофобии: социально-психологический аспект

- Волков А. Когда рождается ксенофобия, или один на один с коллективом // Народное образование. - 2003. - № 6. - С. 242-247.

- Изард К. Эмоции человека.- М.: МГУ, 1980.

- Каган В. Homo xenophobicus: психология «своего» и «чужого» // Век толерантности: Научно-публицистический вестник. Вып. 7.- М.: МГУ, 2004.

- Канетти Э. Масса и власть. - М.: Ad Marginem, 1997.

- Катастрофическое сознание в современном мире в конце ХХ века / Под ред. Шляпентоха В.Э., Шубкина В.Н., Ядова В.А. - М.: МОНФ, 1999.

- Келер Х. Загадка страха. - М.: Evidentis, 2003.

- Кельберг А.А. Ксенофобия как социально-психологический феномен // Вестник СПбГУ. - 1996. - Сер. 6, вып. 2 (№ 13) - С. 46-57.

- Маклаков А.Г. Общая психология. - СПб.: Питер, 2008.

- Нагорная О. Теоретические аспекты ксенофобии и межнациональных конфликтов // Credo - Оренбург. - 2001. - № 3. - С. 130-140.

- Солдатова Г., Макарчук А. Может ли «другой» стать другом? Тренинг по профилактике ксенофобии. - М.: Генезис, 2006.

- Солдатова Г., Кричевец А., Филилеева Е. Мониторинг толерантности, социального доверия и ксенофобии // Бюллетень № 1. - М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2004.

- Цюрупа А.И. Национальный инстинкт как предмет научного исследования // Полис: Политические исследования. - 1997. - № 1. - С. 5-31.

- Шемякина О. Эмоциональные преграды во взаимопонимании культурных общностей: заметки историка о межгрупповой враждебности // Общественные науки и современность. - 1994. - № 4. - С. 104-125.