Феномен организационной гибкости и роль информационных технологий

Автор: Астафьева Н.С.

Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal

Статья в выпуске: 1 (30) т.10, 2020 года.

Бесплатный доступ

Современной быстро меняющейся среде гибкость организации, то есть способность организаций чувствовать изменения окружающей среды и быстро реагировать на них, является важным фактором, определяющим её успех. В работе определена и описана организационная гибкость в отличие от аналогичных концепций в литературе по менеджменту. Исследованы базовые возможности, поддерживающие организационную гибкость в контексте роли информационных технологий и цифровых опций. Предложен метод измерения организационной гибкости.

Организационная гибкость, цифровые опции, информационные технологии, измерение, показатели, восприятие, реагирование

Короткий адрес: https://sciup.org/142224051

IDR: 142224051 | УДК: 65.012.3

Текст научной статьи Феномен организационной гибкости и роль информационных технологий

По мере того, как стратегические и операционные условия становятся все более турбулентными из-за таких факторов, как гиперконкуренция, растущие требования со стороны клиентов, нормативно-правовые изменения и технологические достижения, способность ощущать соответствующие изменения и быстро реагировать на них становится важным фактором успеха организации. Термин «гибкий» обычно используется для описания организаций, которые способны адаптироваться и хорошо работать в быстро меняющихся условиях. Гибкость ос- новывается на концепциях теории управления, которые относятся к успеху организации в турбулентных условиях, включая динамические возможности, стратегическую гибкость, рыночную ориентацию и поглощающую способность.

Организационная гибкость обычно делится на две составляющие: восприятие и реагирование. В этой статье используется эта декомпозиция, чтобы сделать несколько выводов:

приводится определение гибкости организации и отличие её от аналогичных понятий в теории управления;

предоставляется структура, иллюстрирующая различные комбинации возможностей организации по восприятию и реагированию, что облегчает исследование базовых возможностей на уровне организации, которые поддерживают её гибкость;

обсуждается, как инвестиции организаций в информационные технологии (ИТ) обеспечивают организационную гибкость;

обсуждаются направления будущих исследований и предлагается отправная точка для эмпирического исследования организационной гибкости и роли ИТ;

предлагается метод измерения организационной гибкости.

Организационная гибкость определяется как способность чувствовать изменения окружающей среды и быстро реагировать на них [15]. Таким образом, организационная гибкость состоит из двух компонентов: восприятия и реагирования. Эти два компонента фигурируют в многочисленных определениях гибкости, взятых из предшествующей научной и деловой литературы [5, 8, 11].

Например, в работе [17] реагирующий компонент назван «способностью к реагированию», который он определяет как физическую способность действовать, а воспринимающий компонент – как «управление знаниями», который он определяет как интеллектуальную способность находить подходящие вещи для действия.

Изменения в окружающей среде охватывают изменения, вызванные действиями конкурентов, изменениями потребительских предпочтений, изменениями в нормативно-правовой базе, экономическими сдвигами и технологическими достижениями. Такая широкая концепция изменения окружающей среды позволяет применять организационную гибкость к более широкому спектру факторов изменений по сравнению с аналогичными концепциями, такими как технологический оппортунизм, которые имеют дело с конкретным фактором любых изменений.

Организационная гибкость основывается на концепциях теории управления, которые относятся к успеху организации в турбулентных условиях, включая динамические возможности, рыночную ориентацию, способность поглощать и стратегическую гибкость [6]. Однако организационная гибкость существенно отличается от этих концепций.

Динамические возможности – это способность организации интегрировать, создавать и перестраивать внутренние и внешние компетенции для функционирования в быстро меняющихся условиях [1]. Основной принцип заключается в том, что организации должны постоянно адаптировать свои возможности для поддержания конкурентоспособности (и, возможно, конкурентного преимущества). Хотя концепция динамических возможностей во многом совпадает с понятием организационной гибкости – особенно в его отношении к быстро меняющимся условиям, – динамические возможности являются гораздо более широким понятием.

Концепция динамических возможностей применима ко всем типам организационных процессов, в то время как организационная гибкость включает только те процессы, которые имеют отношение к восприятию и реагированию на изменение окружающей среды [4]. В некотором смысле организационную гибкость можно рассматривать как возможность, обеспечиваемую определенным подмножеством динамических возможностей.

Рыночная ориентация организации находит свое отражение в общесистемном формировании рыночной информации, касающейся текущих и будущих потребностей клиентов, распространении этой информации между отделами и оперативном реагировании на нее в масштабах всей организации. Рыночная аналитика включает в себя информацию о клиентах, конкурентах и других факторах, таких как технологические и нормативные разработки.

Таким образом, концепция рыночной ориентации включает в себя все факторы «изменения окружающей среды», включенные в определение организационной гибкости. Точно так же обе концепции прямо включают в себя способность реагировать на рыночную информацию и изменение окружающей среды. Однако между этими двумя концепциями существуют небольшие различия.

Например, рыночная ориентация тесно связана с обработкой информации: информация собирается, распространяется между отделами и действует в соответствии с ними. И наоборот, организационная гибкость не обязательно так сильно зависит от обработки информации. Например, организации могут действовать гибко, не распространяя информацию между отделами. Кроме того, вполне возможно, что распространение информации между отделами может фактически задержать ответные меры и сделать организации менее гибкими.

Поглощающая способность, представляет собой совокупность организационных процедур и процессов, с помощью которых организации приобретают, усваивают, трансформируют и используют знания для создания динамичного организационного потенциала. Приобретаемые и усвоенные аспекты поглощающей способности относятся к способности организаций собирать и осмысливать знания, полученные извне.

Основное различие между способностью к поглощению и организационной гибкостью заключается в том, что способность к поглощению относится преимущественно к способности организаций управлять знаниями (приобретая, усваи- вая, трансформируя и эксплуатируя их), в то время как организационная гибкость относится преимущественно к способности организаций управлять изменениями (воспринимая их и реагируя на них).

В результате организационную гибкость лучше всего рассматривать как применение к эпизодическим событиям, вызванным изменениями окружающей среды, в то время как поглощающая способность действует на более постоянной основе.

Стратегическая гибкость определяется как организационная способность управлять экономическими и политическими рисками путем оперативного и активного реагирования на рыночные угрозы и возможности. Организации, обладающие стратегической гибкостью, как правило, имеют гибкие наборы ресурсов и разнообразные портфели стратегических вариантов, что позволяет им практиковать эффективное «внезапное управление» [9].

Как видно из названия, стратегическая гибкость относится к стратегическим вопросам, то есть к тем, которые влияют на бизнес, в котором находится организация, и как она создает конкурентные преимущества. Стратегические вопросы отличаются от оперативных или тактических вопросов [19]. С другой стороны, организационная гибкость применима как к стратегическим, так и к оперативным вопросам. Например, организациям может потребоваться гибкость для решения стратегических проблем, таких как проблемы, возникающие в результате действий конкурентов или изменения предпочтений клиентов.

Рассмотрим структуру для различных комбинаций возможностей восприятия и реагирования, которыми могут обладать организации. Структура, представленная ниже, основана на интеграции перспектив из академической литературы, а также перспектив от практикующих менеджеров. Для разработки предварительной концепции были исследованы работы ряда авторов [12, 14, 18], а также сформировано мнение консультантов по управлению и информационными технологиями, которые определили восприятие и реагирование как важнейшие элементы организационной гибкости.

Структура, показанная на рис. 1, состоит из матрицы 2х2 с возможностью восприятия по оси Х и возможностью реагирования по оси Y. Каждая ячейка содержит стилизованный профиль организации, который отображает соответствующую комбинацию возможностей восприятия и реагирования.

|

w к д яЗ « О S Ц сз о л |

Квадрант III Квадрант I Низкая способность восприятия Высокая способность восприя-/ Высокая способность реагиро- тия / Высокая способность реа-вания гирования |

|

л н о о и ю о о о к и |

Квадрант IV Квадрант II Низкая способность восприятия Высокая способность восприя-/ Низкая способность реагирова- тия / Низкая способность реаги-ния рования |

Способность восприятия

Рис. 1. Структура различных комбинаций восприятия и реагирования

Для того чтобы исследовать эту структуру, произведём декомпозицию ти- пов восприятия окружающей среды и типов реакций организаций (табл. 1).

|

Таблица 1. Декомпозиция возможностей восприятия и реагирования |

||

|

Отношение |

Типы реакций |

Стимулирующие возможности |

|

Восприятие изменений окружающей среды |

Действия конкурентов Изменение потребительских предпочтений Экономические сдвиги Нормативно-правовые изменения Технологические достижения |

Исследование рынка Правительственные отношения Законы Исследования и разработки Информационные технологии |

|

Реагирование |

Создание нового бизнеса Корректировка существующего бизнеса Бездействие |

Разработка продукции Системные разработки Цепочка поставок Производство Использование ресурсов |

Далее охарактеризуем все квадранты из рис. 1.

Квадрант I: высокая чувствительность, высокая реакция. Можно сделать вывод, что некоторые возможности организации отражают квадрант I, включая сильные возможности чувствительности, поддерживаемые НИОКР, ИТ, юридическими и отношениями с властью, а также сильные возможности реагирования, поддерживаемые разработкой продуктов, разработкой систем, цепочкой поставок и навыками использования ресурсов.

Во время недавнего сезона ураганов во Флориде компания WalMart смогла использовать свои сильные возможности в области информационных технологий и анализа данных, чтобы определить, какие продукты, связанные с катастрофой, пользуются наибольшим спросом, включая как предсказуемые товары, такие как фонарики и батарейки, так и менее предсказуемые товары, такие как пиво и клубничные пироги. Используя свои возможности в области поставок и распределения, WalMart смогла доставить дополнительные запасы, связанные с катастрофой, в магазины в пострадавших районах, чтобы отреагировать на этот необычный всплеск спроса.

Квадрант II: высокая чувствительность, низкая реакция. Вполне возможно, что организации могут ощущать изменения окружающей среды, имеющие отношение к их бизнесу (высокая чувствительность), но не реагировать на них гибким образом (низкая чувствительность). Например, ненужная бюрократия может замедлить процесс принятия стратегических решений, в результате чего организации не смогут действовать в соответствии с возникающими возможностями. Неприятие риска может привести к тому, что организации упустят такую возможность, даже если отреагировать на нее будет выгодно. Плохо интегрированные процессы могут замедлить разработку продуктов и систем, что приведет к тому, что организации будут упускать возможности.

Квадрант III: низкое восприятие, высокое реагирование. Можно также предположить, что организации обладают сильными возможностями реагирования (высокий уровень реагирования), но не способны ощутить правильные возможности для реализации (низкий уровень восприятия). Это отсутствие способности воспринимать может быть связано с несколькими факторами. Например, отсутствие интеграции может препятствовать информационным потокам внутри организации, нанося ущерб ее общей способности воспринимать информацию.

Квадрант IV: низкое восприятие, низкий отклик. Кроме того, у организаций может отсутствовать не только способность ощущать изменения окружающей среды, но и способность быстро реагировать на них. Недостатки, связанные с восприятием и реагированием, обсуждаемые в отношении квадрантов II и III, применимы и к квадранту IV.

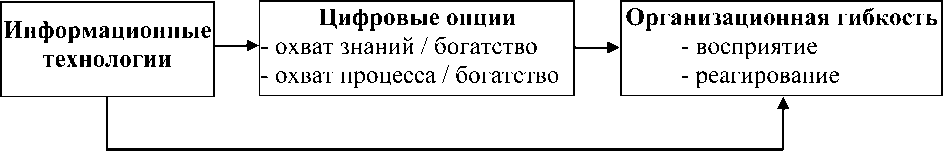

Рассмотрим конкретное средство обеспечения организационной гибкости: информационные технологии. Они играют важную роль в создании возможностей для понимания и реагирования организаций двумя способами: непосредственно и косвенно через создание цифровых опций [2].

В определенных контекстах ИТ-возможности организации напрямую связаны как с чувствительными, так и с реагирующими компонентами гибкости организации [3]. Что касается восприятия, то организации должны обладать достаточным уровнем ИТ-потенциала, чтобы иметь возможность предвидеть или ощущать изменения, имеющие отношение к их бизнесу, которые происходят именно благодаря достижениям в области ИТ.

Организации, которые почувствовали возможности, создаваемые новыми технологиями, такими как интерактивные HTML-страницы, смогли реализовать стратегии электронной коммерции раньше многих своих конкурентов [13]. Что касается реагирования, то ИТ-потенциал имеет решающее значение для реагирования на возможности в ИТ-ориентированных отраслях, таких как финансовые услуги, розничная торговля, телекоммуникации и аппаратное/программное обеспечение.

ИТ-возможности также важны для организаций в других отраслях, которые полагаются на ИТ для поддержки каналов клиентов и поставщиков. Изменяющаяся динамика взаимоотношений между клиентами и поставщиками часто требует частого изменения и совершенствования вспомогательных информационных систем.

Это согласуется с существующими аргументами о том, что ИТ-возможности непосредственно поддерживают восприятие и реагирование в современных условиях. Поскольку объем информации, которую организации должны обрабатывать, превосходит человеческий потенциал для ее обработки. ИТ-системы позволяют организациям извлекать смысл из того, что в противном случае было бы им недоступно. Аналогичным образом, ответные меры в современных условиях зачастую слишком сложны для своевременного осуществления без такой ИТ-поддержки, как коммуникационная инфраструктура и автоматизация.

Хотя прямая связь между ИТ и гибкостью важна, косвенная связь может быть еще более выраженной. Большая часть ценности ИТ проистекает из ее взаимодополняемости с бизнес-процессами. Согласно этой теории, ИТ способствует повышению эффективности таких бизнес-процессов, как разработка продукта, производство и цепочка поставок, которые, в свою очередь, способствуют повышению эффективности организации [7]. По сути, ИТ обеспечивает инфраструктуру, от которой зависят другие бизнес-функции и процессы [10, 16].

Таким образом, другие процессы организации опосредуют влияние ИТ на производительность, хотя при определенных обстоятельствах они также могут оказывать непосредственное влияние на производительность. Это также относится и к организационной гибкости.

Теория предполагает, что ИТ косвенно поддерживает гибкость, предоставляя организациям цифровые опции, которые определяются как набор ИТ-возможностей в виде оцифрованных рабочих процессов и систем знаний. Основная предпосылка этой теории заключается в том, что она увеличивает охват и богатство знаний организации и ее процессов.

Увеличение объема ресурсов и качества информации, доступных организации, повышает ее способность воспринимать изменения окружающей среды и реагировать на них, тем самым делая ее более гибкой. Концепция «цифровых опций» заключает в себе эту способность ИТ сделать организации более гибкими.

Термин «опции» используется потому, что организация может применять свои ИТ-возможности к возникающим возможностям, или они могут оставаться неиспользованными, в зависимости от окружающей среды и стратегии организации. На рис. 2 показано, как ИТ предоставляет организациям цифровые опции и как они повышают организационную гибкость. Также показана прямая связь между ИТ и организационной гибкостью, описанная выше.

- восприятие окружающей среды на основе ИТ (восприятие)

- реагирование на инициативы в области ИТ (реагирование)

- «управление по проводам (восприятие и реагирование)

Рис. 2. Взаимосвязь между ИТ, цифровыми опциями и организационной гибкостью

Цифровые опции создаются за счет расширения охвата и богатства знаний и процессов организации. Охват знаниями означает полноту и доступность кодифицированных знаний, имеющихся в распоряжении организации.

Хорошо спроектированные ИТ-системы могут помочь организациям в получении доступа, синтезе и использовании знаний из широкого круга источников. Информационные технологии также увеличивают объем знаний, предоставляя организациям высококачественную информацию, которая является своевременной, точной, описательной и адаптированной к получателю.

Информационные технологии, такие как системы поддержки принятия решений, хранилища данных и инструменты OLAP (online analytical processing – интерактивная аналитическая обработка), могут помочь организациям развивать богатые знания посредством мониторинга данных в реальном времени, распознавания образов и моделирования стратегических сценариев.

Охват и богатство знаний расширяют возможности восприятия организациями информации, предоставляя менеджерам высококачественную информацию о состоянии бизнеса, которая помогает им выявлять возникающие возможности и угрозы. Например, богатые знания, связанные с покупательским поведением клиентов, могут помочь менеджерам почувствовать прибыльные новые потребительские сегменты.

Богатые знания, связанные с внутренними процессами, могут помочь менеджерам выявить операционные недостатки, такие как проблемы с исполнением, которые, вероятно, будут выявляться по мере развития конкурентной среды.

Точно так же ИТ создает цифровые возможности, расширяя охват процесса, чтобы организации лучше интегрировали внутренние процессы с внешними клиентами, поставщиками и партнерами. Например, информационные технологии, такие как электронная почта, Интранет, системы цепочек поставок и групповое программное обеспечение, расширяют охват процесса за счет подключения внутренних и внешних заинтересованных сторон и расширения границ деятельности.

Охват процессов и их богатство поддерживают способность организаций реагировать, улучшая внутреннюю и внешнюю координацию деятельности организации, что повышает возможности реагирования, такие как разработка продуктов, разработка систем, цепочка поставок и производство.

Хотя отдельные информационные технологии могут улучшить как знания организации, так и ее процессы, некоторые технологии в большей степени ориентированы на знания, а другие - на процессы. Кроме того, ориентированные на знания ИТ более непосредственно поддерживают способность организации воспринимать, а ориентированные на процесс ИТ более непосредственно поддерживает способность организации реагировать.

Процессно-ориентированные ИТ-системы предназначены для оказания помощи организациям в проведении таких бизнес-процессов, как закупки, производство, распределение и выставление счетов. Примерами таких систем являются системы планирования ресурсов организации и системы цепочек поставок. Эти технологии поддерживают способность организаций реагировать, облегчая интеграцию процессов и их наглядность, что, в свою очередь, позволяет быстро корректировать процессы в соответствии с меняющимися условиями окружающей среды.

Плодотворным направлением для будущих исследований является проведение эмпирической работы, направленной на проверку предшествующих и последующих факторов гибкости организации. Такая работа может включать тестирование того, как ИТ обеспечивает (или препятствует) гибкость, относительную важность ИТ-возможностей по сравнению с другими возможностями организации в обеспечении гибкости и влияние гибкости на производительность организации.

Эти запросы будут служить основой для исследований стратегии организации в условиях турбулентности и будут иметь управленческие последствия для затронутых организаций. Общей темой для всех исследований является необходимость измерения организационной гибкости. Здесь предлагается стратегия измерения.

Далее рассмотрим варианты измерения организационной гибкости. Предлагается, чтобы организационная гибкость измерялась как функция индивидуального восприятия и реагирования организации. Другими словами, организационная гибкость не должна измеряться напрямую. Вместо этого компоненты восприятия и реагирования должны измеряться по отдельности, а затем объединяться для создания общего показателя организационной гибкости.

Функциональная связь, связывающая под-оценки восприятия и реагирования с общим баллом гибкости, будет зависеть от соответствия между возможностями восприятия и реагирования организации.

Во-первых, организация получает оценку по двум компонентам: восприятие и реагирование. Оценка чувствительности отражает способность организации воспринимать изменения окружающей среды, а оценка реагирования ее способность реагировать. Элементы существующих измерительных шкал, например те, которые используются для измерения рыночной ориентации организации или стратегической гибкости, могут служить хорошей отправной точкой для разработки измерительных шкал измерения восприятия и реагирования.

Кроме того, «факторы изменения», разработанные в [3], для измерения разрыва между изменением окружающей среды и гибкостью, необходимой для реагирования на него, являются хорошими кандидатами на шкалу измерений. Результаты восприятия и реагирования должны быть измерены по шкале от 0,00 до 1,00 (в отличие от более часто используемой шкалы от 0 до 5), причина которой будет ясна ниже.

Во-вторых, организация получает оценку, которая измеряет соответствие между ее возможностями восприятия и реагирования, которую мы называем оценкой выравнивания гибкости. Выравнивание гибкости предназначено для ответа на следующий вопрос: ощущает ли организация свои возможности только в тех областях, где у нее есть потенциал реагировать, или она ощущает свои возможности за пределами диапазона своего потенциала реагирования?

Выровненная организация ощущает только те возможности, на которые она может реагировать; соответственно и ее ответные способности полезны только для тех своих способностей, которые она ощущает. Таким образом, выровненные организации не растрачивают свой потенциал впустую, ощущая свои способности, которые не могут быть использованы, либо имея соответствующую ответную реакцию., при которой остаются саот возможности остаются неиспользованными.

Это в отличие от не выровненной организации, т.е. организации, чьи возможности восприятия и реагирования не синхронизированы и остались невостребованными. Не выровненные организации могут ощущать широту возможностей, на которые они не способны реагировать, или иметь возможности реагирования, которые не применимы к тем своим способностям, которые они ощущают.

Другими словами, организации не просто выровнены или не выровнены; их выравнивание лежит где-то в континууме между ними. Элементы, взятые из существующих шкал, например те, которые используются для измерения стратегического выравнивания, могут быть пригодны для включения в шкалу измерения выравнивания гибкости.

Показатель выравнивания гибкости определяет функциональную форму взаимосвязи между индивидуальными показателями восприятия и реагирования и общей мерой организационной гибкости, которую будем называть показателем организационной гибкости. Для выровненных организаций показатель гибкости будет минимальным из показателей восприятия и реагирования, как показано в следующем уравнении:

Оценка гибкости организации Выровненная = min (оценка восприятия; оценка реагирования)

Для не выровненных организаций показатель организационной гибкости будет представлять собой произведение показателей восприятия и реагирования, как показано в следующем уравнении:

Оценка гибкости организации Не выровненная = оценка восприятия * оценка реагирования

Следующий пример иллюстрирует обоснование этих двух функциональных форм. Напомним, что баллы восприятия и реагирования измеряются по шкале от 0,00 до 1,00. Предположим, на данный момент, что эти оценки могут быть интерпретированы как доля доступных возможностей, которые организация может ощутить или отреагировать (хотя они не будут измеряться как таковые).

Например, предположим, что оценка восприятия, равная 0,50, предполагает, что организация может ощутить приблизительно 50% всех соответствующих возможностей. Аналогично, предположим, что оценка реагирования равная 0,50 предполагает, что организация может среагировать на 50% всех соответствующих возможностей. Оценка организационной гибкости с оценкой восприятия и реагирования 0,50, учитывая выравнивание, будет равна 0,50, как показано ниже:

Оценка гибкости организации Выровненная = min (оценка восприятия; оценка реагирования) = min (0,50; 0,50) = 0,50

Это отражает представление о том, что, хотя организация не может ни ощущать, ни реагировать на все возможности, она способна реагировать на те, которые она ощущает (или наоборот). Другими словами, возможности организации по восприятию и реагированию совпадают.

С другой стороны, показатель гибкости организации одной и той же организации, если он не выровнен, будет равен 0,25, как показано ниже:

Оценка гибкости организации Не выровненная = оценка восприятия * оценка реагирования = 0,50 * 0,50 = 0,25

В этом случае, хотя организация может ощущать 50% общих возможностей, она может реагировать только на половину этих 50%, потому что ее возможности восприятия и реагирования не совпадают. Другими словами, то, что организация чувствует, и то, на что она может реагировать, не всегда совпадают, тем самым ограничивая общее число возможностей, которыми она может воспользоваться.

Показатели гибкости организации для выровненных и не выровненных организаций представляют собой конечные точки в диапазоне возможных показателей гибкости для организации с заданным набором показателей восприятия и реагирования. Фактический показатель гибкости организации будет находиться где-то в пределах этого диапазона на основе конкретного показателя выравнивания гибкости организации.

Например, оценка гибкости организации со средним уровнем выравнивания гибкости будет приблизительно средней точкой между выровненными и не выровненными оценками. Для организации с оценками восприятия и реагирования, приведенными в приведенном выше примере, средний балл соответствия гибкости даст показатель организационной гибкости 0,375, что находится на полпути между 0,50 балла для выровненной организации и 0,25 балла для невыровненной организации.

Таким образом, сопоставляя возможности организации по восприятию и реагированию, статья иллюстрирует стимулирующие характеристики организационной гибкости, специфическое влияние ИТ и цифровых опций на организационную гибкость, а также метод измерения организационной гибкости.

Для обеспечения гибкости необходимы как чувствительные, так и реагирующие компоненты. Таким образом, каждый из компонентов является необходимым, но не достаточным условием для гибкости. Однако эти компоненты взаимосвязаны, и они, скорее всего, будут работать в эффективном цикле.

Например, способность организации ощущать изменения в окружающей среде может значительно увеличить вероятность того, что она сможет разработать эффективные ответные меры, давая ей преимущество перед конкурентами. В свою очередь, сильная способность реагировать может стимулировать организация искать новые возможности, тем самым улучшая ее способность воспринимать информацию.

Эффективное использование ИТ – это один из способов, с помощью которого организации могут поддерживать эффективный цикл, поскольку он повышает как способность воспринимать, так и способность реагировать. Когда инвестиции в ИТ служат увеличению технологических и информационных возможностей организации, они создают мощную платформу цифровых опций, которая позволяет организации воспринимать и реагировать на быстро меняющиеся условия окружающей среды.

Поскольку проводятся дополнительные исследования по вопросам организационной гибкости, включая стимулирующую роль ИТ, представленные здесь концепции обеспечат некоторые основополагающие элементы для общего исследования организационной гибкости.

Список литературы Феномен организационной гибкости и роль информационных технологий

- Альбитер Л.М., Майорова И.А., Чечина О.С. Организация и оптимизация трудовых процессов на промышленных предприятиях. Самара: СамГТУ, 2013. 247 с.

- Астафьева Н.С. Манипулятивная природа информационного общества // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Философия. 2016. № 3. С. 93-96.

- Белоусова И.Д. Информационный менеджмент в контексте управления информационными системами. Магнитогорск: Магнитогорский гос. ун-т, 2010. 150 с.

- Герасимов Б.Н. Типология управления в социальных и экономических средах // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2019. №1. С. 30-42.

- Герасимов Б.Н. Операционный менеджмент. Самара: СФ МГПУ, 2009. 368 с.

- Герасимов Б.Н. Содержание управленческой деятельности // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2013. № 8 (106). С. 33-37.

- Герасимов Б.Н., Герасимов К.Б. Введение в эффективность экономических систем. Пенза: МАКУ, ПГУ, 2011. 120 с.

- Герасимов Б.Н., Герасимов К.Б. Теория организации. Пенза: МАКУ, ПГУ, 2010. 160 с.

- Герасимов Б.Н., Герасимов К.Б. Эффективность экономических систем. Самара: СИБиУ, 2013. 252 с.

- Герасимов К.Б. Влияние развития бизнес-процессов на организационное поведение // Вестник НГИЭИ. 2019. № 8 (99). С. 66-76.

- Данфорд Р., Чуганесан С., Грант Д., Палмер Я. Гибкость как обоснование организационных изменений: дискурсивный подход // Управление корпоративной культурой. 2013. № 4. С. 282-293.

- Забелин Б.Ф., Забелин Н.Б., Метелев П.С. Проблемы развития организационной структуры предприятий // Экономика и предпринимательство. 2016. № 7 (72). С. 505-511.

- Костров А.В. Информационный менеджмент. оценка уровня развития информационных систем. Владимир: ВлГУ, 2012. 124 с.

- Родионова В.Н., Федоркова Н.В. Организационные основы обеспечения гибкости и конкурентоспособности производства // Организатор производства. 2005. № 3 (26). С. 19-22.

- Сивараман Р., Рачка М. Переход от индивидуальной к организационной гибкости // Управление проектами и программами. 2018. № 3. С. 186-193.

- Фомин В.И. Информационный менеджмент в жизненном цикле информационной системы. СПб.: Нестор-История, 2010. 158 с.

- Dove R. Response Ability: The Language, Structure, and Culture of the Agile Enterprise. New York: John Wiley & Sons Inc., 2001.

- Gerasimov B.N., Vasyaycheva V.A., Gerasimov K.B. Identification of the factors of competitiveness of industrial company based on the module approach // Entrepreneurship and sustainability issues. 2018. V.6. №2. Р. 677- 690.

- Vasyaycheva V.A. Designing a subprocess of industrial enterprise innovative potential managing / Modern Science. 2020. № 5-3. С. 15-20.