Феномен педагогического оптимизма в деятельностном и личностном контекстах

Автор: Лапина Анастасия Сергеевна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 1 (66), 2020 года.

Бесплатный доступ

Современная молодежь зачастую имеет негативное отношение к отдельным видам деятельности и к жизни в целом. Для учета степени влияния такой особенности педагогического стиля как оптимизм на настрой молодого поколения нами был проведен разбор понятий педагогического оптимизма. Приведены трудности в принятии стратегии оптимизма современными учителями, а также даны рекомендации по их преодолению.

Педагогический оптимизм, качества личности педагога, профессиональные качества учителя, педагогическая культура, педагогический стиль

Короткий адрес: https://sciup.org/148311020

IDR: 148311020 | УДК: 37

Текст научной статьи Феномен педагогического оптимизма в деятельностном и личностном контекстах

Динамично происходящие изменения в социальной, культурной и нравственной сферах современного общества необычайно остро актуально ставят вопрос о желании вновь открыть комплексный, полный оптимизма путь формирования молодого поколения. Наблюдаемый спад традиционных ценностей, как и потеря человеческого доверия в собственные силы являются обоснованными причинами обращения к педагогическому оптимизму в области образования. К тому оптимизму, который сможет противодействовать распространению среди молодых людей фатальных нигилистических взглядов на будущее всего мира и человечества.

Для начала попробуем разобраться, что же такое педагогический оптимизм. Само понятие не является новым – еще В.А. Сухомлинский в работе «Сто советов учителю» отмечал, что «оптимизм, вера в человека – это неисчерпаемый источник творческой энергии, нервных сил, здоровья воспитателя и воспитанника» [10, с. 20].

Для формулирования определения педагогического оптимизма нами были взяты за основу подходы, предложенные следующими авторами:

-

В . Окон рассматривает педагогический оптимизм в самом широком значении, с его точки зрения, данный термин может быть определен как совокупность всевозможных сознательных и намеренных образовательных мер, оказывающих влияние на комплексное развитие человека, в которых наблюдается превосходство добра над злом, и отношение индивида к жизни, конкретным событиям и другим людям формируется при доминировании элементов надежды и веры в позитивные ценности жизни,

тех или иных событий и людей [13]. Таким образом, педагогический оптимизм представляется как конкретная деятельность, в связи с чем назовем данный подход деятельностным.

И.П. Подласый считает педагогический оптимизм важнейшим профессиональным качеством наравне с терпением. Он пишет в своих учебниках по общей педагогике, а также по коррекционной педагогике о том, что «личностные качества педагога неотделимы от профессиональных. Учительская профессия требует специальных знаний, умений, способов мышления, стилей общения. Среди них владение предметом преподавания, методикой преподавания предмета, психологическая подготовка, общая эрудиция, широкий культурный кругозор, педагогическое мастерство, профессиональный оптимизм» [6, c. 230].

А.С. Белкин считает, что для педагогов оптимизм – профессионально-личностное качество, необходимое в обучении и воспитании, т. к. мы ведем воспитанника «поступательно вверх: от незнания к знанию» [2]. Тогда получается, что, с одной стороны, это качество приобретаемое в процессе жизни или профессиональной деятельности, что открывает возможность научения ему. Данной точки зрения придерживается М. Зелигман [4]. С другой стороны, данное качество частично должно быть присуще конкретной личности, быть врожденным у нее, как полагает К. Роджерс [8], следовательно, его можно развить в целенаправленно развиваемых благоприятных педагогических условиях.

Согласно вышеперечисленным точкам зрения, педагогический оптимизм уже выступает в роли качественной характеристики личности, тем самым формируя личностный подход к данной категории.

Рассмотрим подробнее стороны данного многогранного, как показывает анализ, качества. Так, Ю.В. Андреева представляет педагогический оптимизм как профессионально-личностное каче- ство учителя в следующих контекстах:

-

- профессионально-нравственного совершенствования (отношение личности к себе и избранной ею педагогической профессии);

-

- педагогической культуры (положительная оценка достижений учащихся, выраженная в словесной форме: похвала, одобрение, которые в рамках педагогической деятельности становятся педагогическими приемами поощрения познавательной активности тех, кто учится, т. е. отношение преподавателя к другим, к окружающим) и

-

- мастерства создания ситуации успеха (реальное воплощение идеи оптимизма учителя) [1].

В свою очередь, О.В. Хухлаева выделяет ступени педагогического оптимизма, по своей сути совпадающие с контекстами понимания педагогического оптимизма Ю.В. Андреевой [Там же]:

-

1. Педагог как образец оптимизма:

-

- обучение способу мышления;

-

- эмоциональное заражение.

-

2. Грамотно организованное поощрение:

-

- вижу сейчас;

-

- верю, что будет завтра;

-

- надеюсь, что будет в будущем.

-

3. Грамотная реакция на ошибки:

-

- сопереживаю;

-

- помогаю найти обучающее воздействие [11].

Перекликаются названные контексты и ступени педагогического оптимизма в основной средней школе с предпосылками оптимизма в работе преподавателя высшей школы, представленными А.С. Ро-ботовой:

-

1) постоянное самообразование, узнавание нового, чем можно делиться с другими – учениками, коллегами – посредством своих публикаций и личного общения;

-

2) возможность постоянного обновления содержания и методики преподавания своей дисциплины, возможность избежать шаблонности преподавания как следования жёсткому формату, запрещающему гибкое обновление содержания, методического и технологического инструментария.

Сама эта возможность стимулирует поиски более оптимального проектирования занятий, пересмотр их компонентного состава, переформулирование заданий для самостоятельных заданий, обновление научных источников по проблемам дисциплины и включение новых.

-

3) «работа над ошибками». Зачастую при анализе заданий, уже предложенных учащимся, можно заметить неудачность словесного выражения некоторых положений, не всегда выдержанную логическую последовательность изложения, содержательные излишества, неинформативность и непроблем-ность некоторых упражнений. Это тоже диктует необходимость постоянного обновления образовательного процесса [7].

К компонентам внешней среды, благоприятно влияющим на развитие позитивных качеств человека (в том числе, и оптимизма), Ю.В. Андреева относит [1]:

-

- нравственная атмосфера семьи;

-

- общение с товарищами по учебе;

-

- пример, который подают взрослые ;

-

- диалог и сотрудничество педагога и воспитанника;

-

- создание ситуаций успеха.

Обратим внимание на то, что 3 из 5 названных факторов формирования позитивных качеств человека, подчеркнутых в списке, присутствуют в понятии педагогического оптимизма и как качества личности педагога, и как его деятельности, что видно из проведенного выше сравнения. Следовательно, педагогу не только желательно, но и крайне необходимо в современных условиях принять педагогический оптимизм как руководство к действию.

Автору данной статьи на данном этапе кажутся естественными вопросы о том, что же останавливает педагога от этого шага? Что составляет основную трудность в принятии этого решения? Наконец, как способствовать развитию оптимизма у учителя?

Ответы на эти вопросы стараются дать социологи еще с 90-х годов прошлого века. Так, результаты опроса «Характеристика социальных ориентаций учителей в начальный период реформ», который проводился по исследованиям 1993 г. (по квотной выборке опрашивались 582 учителя Н. Тагила) и 1995 г. (по квотной районированной выборке опрашивались 1320 учителей Свердловской области), выявляют следующую закономерность: чем дальше развивались реформы, чем негативнее они сказывались на снижающемся социальном престиже образования и ухудшающемся социальном положении учителя, тем пессимистичнее становились настроения учительства [9]. Следовательно, первый вывод, который мы можем сделать: оптимизм учителя напрямую зависит от внешних факторов: позиции, на которую ставит педагога государство; отношения общества к учителю; его социального статуса и т. д.

Н.Ю. Галой и О.И. Лукьянова связывают пессимизм современных учителей с их гендерной особенностью [3]: как известно, большинство учителей в современной Российской школе – женщины, а они, согласно исследованиям, например, Т.Л. Крюковой и М.С. Замышляловой, по субшкале негативных ожиданий демонстрируют баллы выше, нежели мужчины [5].

Конечно, неразрывно связанной с учительской деятельностью оказывается и эмоциональная перегруженность, и регулярный стресс, и профессиональное выгорание, и выученная беспомощность. Даже без учета внешних и гендерных причин, становится понятным, что перечисленные проблемы напрямую влияют на сложность формирования позитивной позиции педагога.

Разобравшись с трудностями принятия стратегии оптимизма, рассмотрим на примере опыта совершенно разных учителей, способы поддержания в своей профессиональной деятельности оптимистической составляющей.

Например, А.Н. Головенькину, ставшую учителем года России в 2014 г., называют абсолютным оптимистом. Она уже 13 лет ведет уроки биологии, занимается внеклассной работой, реализует экопроекты местного масштаба, считая это счастьем. Она ставит цели исходя из своих детских мечтаний, не опускает руки перед трудностями – смело берется за их преодоление, спрашивая себя: «А смогу ли я?», болеет школой, чувствуя поддержку самых близких ей людей. Возможно, из этих частей мо- заики и сложилось мнение у корреспондента О. Родионовой, бравшей интервью у Аллы Николаевны, что каждый ее день наполнен радостью [9].

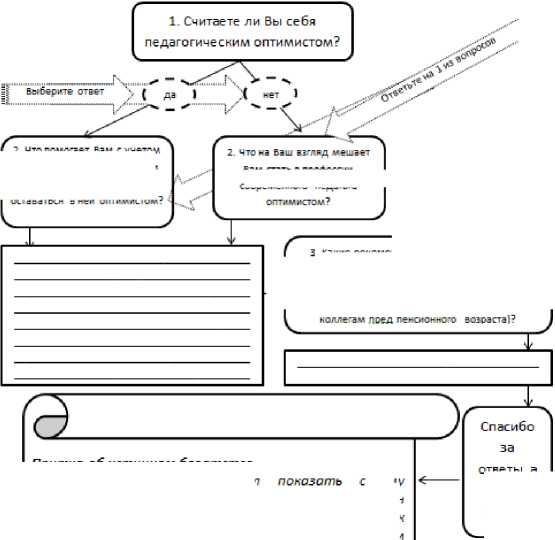

В качестве других примеров рассмотрим ответы на вопросы мини-анкеты, составленной нами для педагогов с большим стажем и значительными достижениями. Перед этим приводим вопросы самой анкеты, а также ее внешний вид (см. рис.):

-

1. Вы считаете себя педагогическим оптимистом или пессимистом?

-

2.1 Что помогает Вам с учетом всех трудностей в профессии современного педагога оставаться оптимистом?

-

2.2 Что на Ваш взгляд мешает Вам стать в профессии современного педагога оптимистом?

-

3. Какие рекомендации по формированию, поддержанию и приумножению педагогического оптимизма Вы бы могли дать другим педагогам (начинающим, стажистам, коллегам предпенсионного возраста)?

Далее в зависимости от ответа на первый вопрос либо:

либо:

Уважаемый (ая) коллега!

Прошу Вас уделить 5 мирут Вашего времени для ответов на 3 важных для меня вопроса. В конце опросника Вас ожидает интересная притча!

ответы, а своему теперь притча:

Притча об истинном богатстве

Однажды один богач решил

г. что поможет вам. с учетом всех трудностей в профессии современное педаега оставаться в -ей or тим. истом?

Вам стать в профессии современной) педагога

3. какие рекомендации по формированию, поддержанию и приумножению педа'о*ическо'о оптимизма Вы бы могли дать друим геда'О'ам [начинающим, стажистам.

малолетнему сыну, как бедно могут жить люди. Ом взял его с собой в деловую поездку в приморский городок и остановился на постой в доме бедного рыбака. Там они провели три дня. Вернувшись домой, отец спросил сына, что тот увидел. Сын ответил: «Я увидел, что у нас в доме одна маленькая комнатная собачка, а у них — три здоровых мохнатых пса. Наш сад освещают электрические лампочки, а им — светят звезды. У нас бассейн — а у них возле самого крыльца плещется настоящее бескрайнее море. Богач онемел от таких слов, о сын закончил: «Спасибо тебе, попа, что показал мне, как богато могут жить люди».

Хорошего Вам настроения!

Рис. Внешний вид мини-анкеты

Прежде всего, посмотрим на предоставленный нам отзыв об опыте преподавания Г.В. Копито-вой, учителя физики Омской школы с 20-летним стажем. Она называет в качестве основного мотива к качественной работе хороших учеников. Считает, что именно ради них нужно учиться всю жизнь, не бояться перемен, стремиться идти вперед. Основной прием Галины Владимировны для поддержания собственного оптимизма – получать удовольствие от своей работы, например, посредством применения новых форм проведения занятия, переноса знаний из других наук и др.

У любезно согласившейся ответить на наши вопросы Ю.Б. Дроботенко, доктора педагогических наук, профессора кафедры педагогики Омского государственного педагогического университета, борьба со всеми трудностями в профессии педагога держится на трех китах: прежде всего, это любовь к профессии, во-вторых, это интерес к взаимодействию с другими людьми, и, наконец, в-третьих, возможность для самореализации. Даже в качестве рекомендации всем педагогам Юлия Борисовна советует в своей деятельности видеть не только ограничения, а именно возможности.

Таким образом, данные выше результаты опросов, а также мнения немалого количества успешных педагогов, не приведенные в данной статье, демонстрируют однозначную связь процесса формирования личности молодого человека с определенным педагогическим стилем, немаловажной составляющей которого является оптимистический подход к жизни и к решению проблем в образовании. Не это ли должно быть первым пунктом в списке доказательств того, что качество жизни молодого поколения в большой степени оказывается зависимым от педагогической способности креативно обогащать детское и подростковое мышление и дух, что возможно только при оптимистическом отношении к ним и к своей деятельности в целом?

Список литературы Феномен педагогического оптимизма в деятельностном и личностном контекстах

- Андреева Ю.В. Педагогический оптимизм как профессионально-личностное качество учителя // Изв. Волгоград. гос. пед. ун-та. 2013. № 2(77). С. 21-24.

- Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать: книга для учителя. М.: Просвещение, 1991.

- Галой Н.Ю., Лукьянова О.И. Оптимизм как профессионально значимое качество педагога // Психолого-педагогическая подготовка будущих учителей: история, методология и технологии: материалы Межвузов. конф. (с международным участием). (14-16 дек. 2018 г., г. Москва). М.: Москов. пед. гос. ун-т. 2019. С. 281-286.

- Зелигман М. Как научиться оптимизму. Советы на каждый день. М.: Вече, 1997.

- Крюкова Т.Л., Замышляева М.С. Адаптация методики измернеия диспозиционного оптимизма/пессимизма // Психологическое исследование: терия, методология, практика: сб. материалов II Сибир. психол. форума. (30 нояб.-1 дек. 2007 г., г. Томск). Томск: Томск. гос. ун-т, 2007. С. 548-552.