Феномен Петровского (к 75-летнему юбилею)

Автор: Сухарев А.Е., Силаев В.И., Хазов А.Ф.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Хроника

Статья в выпуске: 1 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Краткая научная биография известного ученого - лидера в области экспериментального изучения процессов кристаллизации с использованием голографического метода для количественного анализа температурно-конвективных неоднородностей в системе «кристалл-среда», специалиста по кристаллографо- минералогическому изучению алмазов и их минералов-спутников, успешного исследователя современного минералообразования на камчатских вулканах, одного из создателей «буквально на пустом месте» высокотехнологичного предприятия по производству технических алмазов.

Петровский виталий александрович, экспериментальное моделирование, кристаллизация из растворов, алмазы, современное вулканогенное минералообразование

Короткий адрес: https://sciup.org/147246204

IDR: 147246204 | УДК: 548.52: | DOI: 10.17072/psu.geol.20.1.75

Текст научной статьи Феномен Петровского (к 75-летнему юбилею)

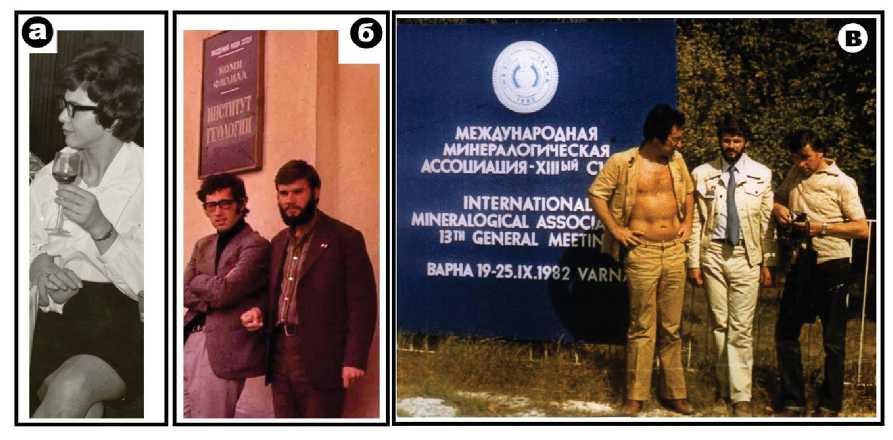

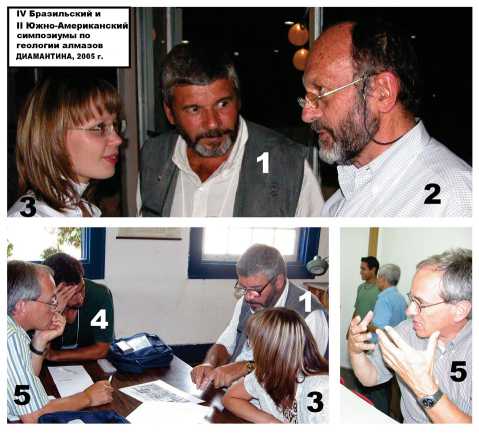

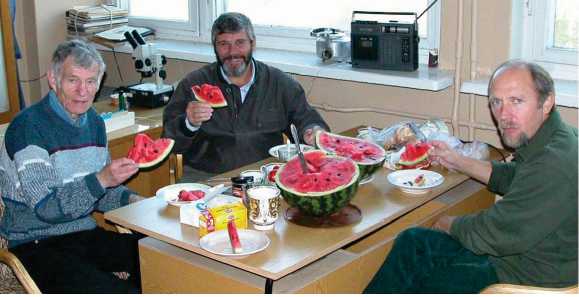

Виталий Александрович Петровский родился 1 января 1946 г. в городке Новгород-Волынске, который почти до конца XVIII в. был «окраиной» Речи Посполитой. Про своих родителей он никогда не рассказывал, хотя есть легенда о его персидских корнях. Но достоверно известно, что Виталия вырастил в г. Шахты ростовской области родной дед – известный коммунист и советский руководитель. Мальчишкой Виталий был позитивным, жизнерадостным и очень любознательным (рис. 1). Трудовую деятельность Виталий Петровский начал в свои солидные 17 лет электромонтером, что было весьма симптоматичным – возиться с всякими техническими устройствами всегда было его любимым занятием. В 1966 г. он поступил на заочное отделение в Ростовский госунивер-ситет (в настоящее время – Южный федеральный университет) на знаменитый геолого-географический факультет (рис. 2, а). А для того, чтобы быть поближе к настоящим студентам, он устроился работать в том же университете старшим лаборантом на кафедре общей и исторической геологии, которой в те годы заведовал один из ведущих специалистов-угольщиков – доктор геол.-минерал. наук, профессор и заслуженный деятель науки и техники РСФСР

Рис. 1 . Виталик Петровский – раннее утро жизни

Александр Иванович Егоров (рис. 2, б). Это обстоятельство, как и все в жизни Петровского, было не случайным. Каким-то непостижимо таинственным способом он всегда мог и умел знакомиться и вступать в сотрудничество с поистине выдающимися людьми. В декабре 1971 г., еще до защиты университетского диплома, Петровский по приглашению уже от Н.П. Юшкина перевелся в Сыктывкар, в лабораторию генетической и экспериментальной минералогии, органично влившись в уже существовавшую здесь «группу ростовчан» в лице Володи Закрут-кина и одного из авторов настоящего сочинения. Прибыл Виталий не просто так, а как вполне взрослый человек – с женой Надеждой и сыном-дошкольником Сашей, который

потом станет выдающимся защитником Отечества. Довольно быстро молодой семье выделили комнатку рядом с Институтом, и началась полноценная жизнь с работой по 12–14 часов, мальчишниками (Закруткин + Петровский + Силаев) и хождениями в праздники к гостеприимным Петровским (рис. 3, а). А потом появился «воркутинский горец» Асхаб (рис. 3, б, в) и жизнь окончательно устроилась.

Довольно быстро Виталия перевели на должность младшего научного сотрудника со специализацией в области роста кристал- лов и ростового моделирования, как тогда предполагалось, природных минералообразующих процессов. Вторым и главным в его жизни научным руководителем стал Николай Павлович Юшкин – выдающийся минералог, молодой и очень перспективный доктор ге-ол.-минерал. наук (рис. 4). В 1977 г. Петровский окончил заочную аспирантуру, а в 1981 г. в Московском геологоразведочном институ- процессов минералообразования в неоднородных средах». На защите выступил Алексей Александрович Штернберг – корифей в области роста кристаллов. Очень хвалил диссертанта и рекомендовал его поддержать. Что и случилось. С 1984 г. В. А. Петровский – старший научный сотрудник в Отделе минералогии Института геологии, а через 12 лет пришло время защиты докторской диссертации на тему «Кристаллогенезис в неоднородных средах» в Санкт-Петербургском горном институте, т. е. у Юрия Борисовича Марина.

Экспериментальное изучение роста кристаллов и новые кристаллогенетические идеи

В настоящее время В.А. Петровский – признанный лидер в области экспериментального моделирования природных процессов кристаллизации, но при этом очень те защитил кандидатскую диссертацию на тему «Экспериментальное моделирование

Рис. 2 . Геолого-географический факультет Ростовского госуниверситета (а) и профессор Александр Иванович Егоров (б), вторая половина 1960-х гг.

Рис. 3 . Люба Силаева в гостях у Петровских (а) и другие (б, в – слева направо: А. Асхабов, В. Петровский, В. Каликов)

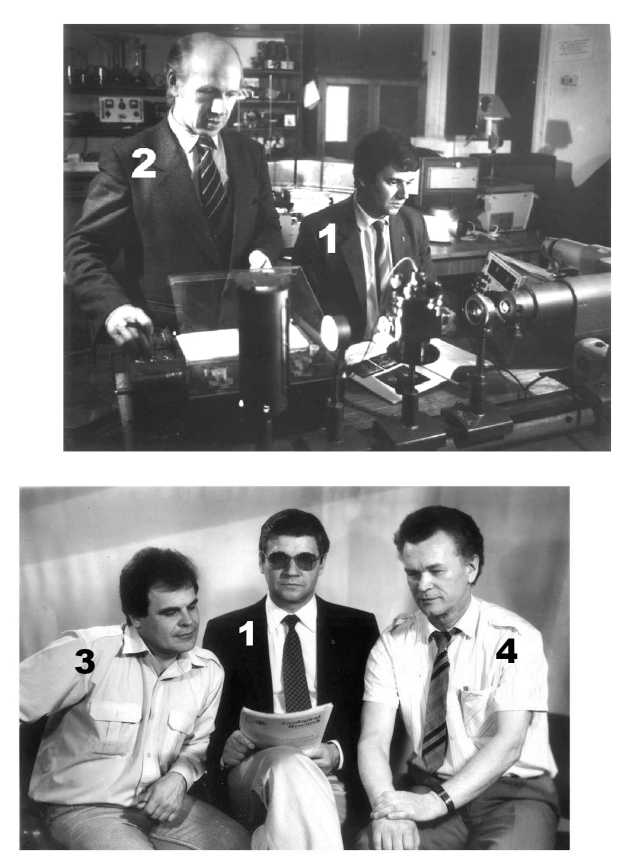

Рис. 4. В. Петровский (слева) и Николай Павлович Юшкин за обсуждением результатов новых экспериментов своеобразный. Особенностью его исследований является изящное применение, казалось бы, простых экспериментов для решения очень непростых минералогенетических задач. Начал он с экспериментов по росту кристаллов в комнатных термодинамических условиях (Петровский, 1972), перейдя довольно скоро к моделированию гидротермальных процессов уже при высоких РТ-условиях. Петровский одним из первых в СССР внедрил в практику изучения роста и растворения голографические методы, впервые в мире провел модельные эксперименты с визуализацией происходящих процессов и прямой их регистраций в широком термодинамическом диапазоне. На этой основе удалось установить и количественно оценить причинно-следственные связи, возникающие при минералообразовании, о которых ранее приходилось только гадать (Петровский, 1983, 1999; Петровский и др., 1992, 1996, 2001, 2004, 2011).

Петровским в сотрудничестве с талантливыми физиками (рис. 5) были выявлены зависимости строения реальных кристаллов от состояний кристаллообразующих сред, что является центральной проблемой при реконструкциях истории природного минералообразования и разработке технологий получения новых монокристаллических материалов для оптики, микроэлектроники, нанофотоники. Им количественно изучены закономерности возникновения в гидротермальных условиях объёмных неоднородностей и особых пограничных слоев вблизи растущих или растворяющихся кристаллов. Было показано, что такие неоднородности и слои можно рассматривать как новые генетико-информационные критерии оценки взаимодействия кристаллов со средой их образования.

Рис. 5 . Молодежный научный коллектив сыктывкарских кристаллогенетиков, 1980-е гг.: 1 – В. А. Петровский, ведущий н. с., д. г.- м. н., руководитель; 2 – М. Ф. Щанов, д. ф.- м. н., профессор КГПИ; 3 – А. С. Мальцев, к. ф.- м. н., доцент КГПИ; 4 – С. А. Трошев, к. г.- м. н., доцент КГПИ

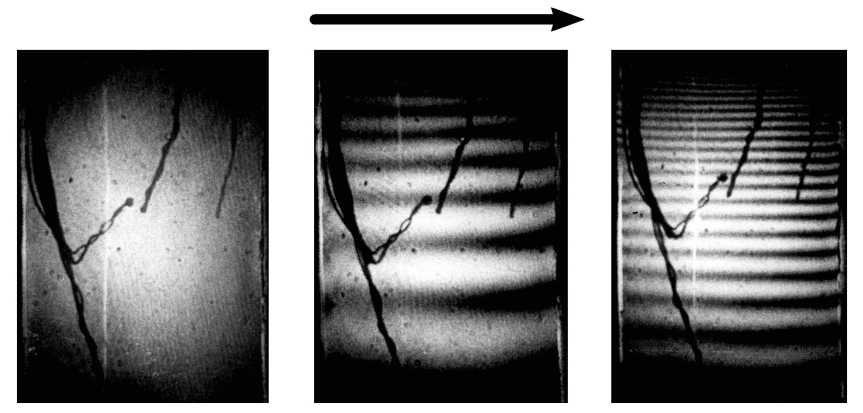

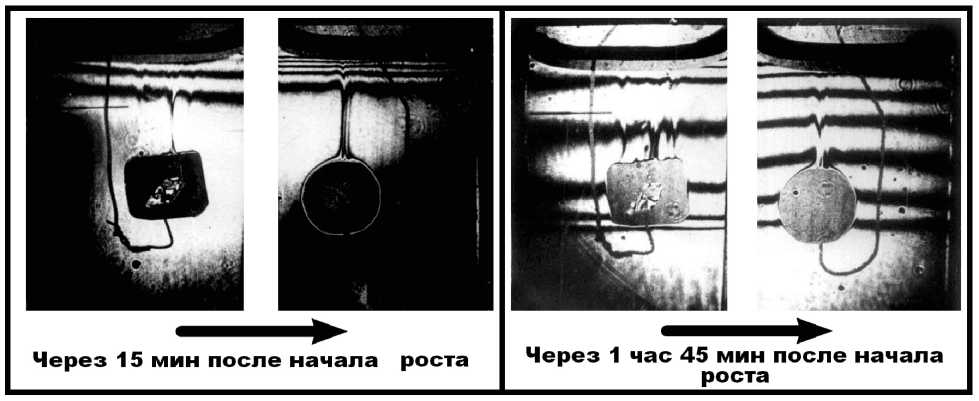

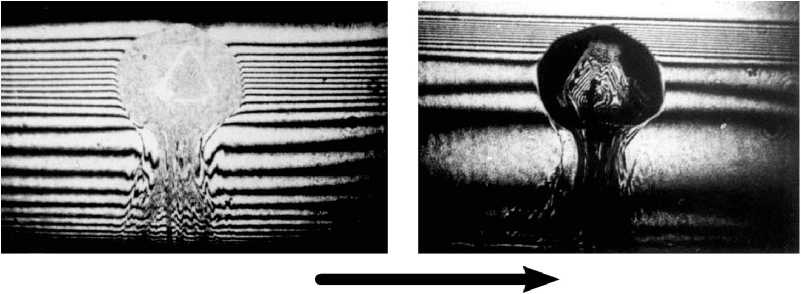

Именно Петровским было сформулировано ключевое положение о неоднородностях растворов, возникающих не под влиянием внешних условий, а как автохтонный результат взаимодействия растворов и образующихся или растворяющихся в них кристаллов. Им было экспериментально показано, что в процессе роста или растворения кристаллов в окружающей их среде возникают температурно-концентрационные неоднородности и порождаемые ими микроконвекции , оказывающие принципиальное влияние на ход кристаллообразования и на свойства собственно кристаллов (рис. 6–8) На основании экспериментальных данных

В. А. Петровским была выдвинута перспек- следствия динамического вертикального рас-тивная гипотеза образования концентриче- слоения в минералообразующих растворах. ской зональности природных минералов как

Рис. 6 . Голографические интерферограммы, характеризующие изменения температурноконцентрационного поля при диффузионном теплопереносе в растворе в отсутствии кристалла

Рис. 7 . Голографические интерферограммы, характеризующие изменения температурно-

концентрационного поля в растворе при росте кристалла

Через 30 минут после начала растворения

Через 45 минут после начала растворения

Рис. 8 . Голографические интерферограммы, характеризующие изменения температурноконцентрационного поля при диффузионном теплопереносе в растворе при растворении кристалла

Одним из важнейших направлений научной деятельности Петровского стало развитие представлений о самоорганизации неравновесных процессов на примере кристаллизации в водных растворах. Непосредственный анализ температурных, концентрационных и гидродинамических полей, возникающих в результате взаимодействия растворов и кристалла, привел к выявлению диссипативных структур, влияющих и на собственно рост кристаллов, и на захват примесей растущим кристаллом. На основе теории самоорганизации описаны нелинейные процессы массо-переноса, процессы в адсорбционном пограничном слое кристалла, проинтерпретированы структура и механизмы образования некоторых продуктов природного минералообразования.

Полевые геологические исследования

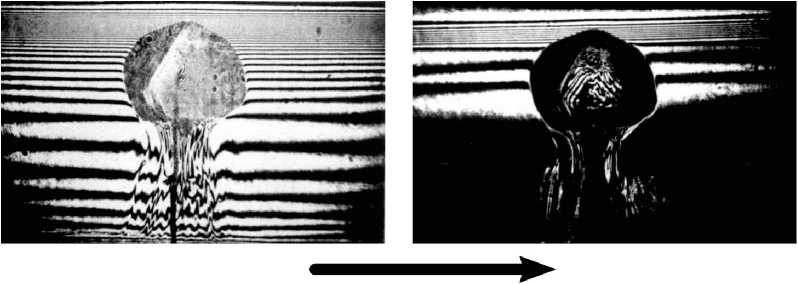

Будучи прирожденным кабинетным экспериментатором, Петровский, как ни странно, любил выезжать в полевые геологические экспедиции на Пай-Хой, Урал, Тиман, Дальний Восток, Памир, в Болгарию и Бразилию. При этом он ухитрялся «случайно» делать открытия в казалось бы исхоженных вдоль и в поперек местах. Например, известна довольно правдоподобная история о том, что, будучи на Памире в составе какого-то отряда биологов, Виталий обнаружил неизвестное ранее науке насекомое, которое по- том и назвали в его честь типа «букашкой Петровского» (в примерном переводе с латыни). Другой замечательный пример – его участие в полевых работах 1971 г. на Пай-Хое. Тогда он сначала поработал вместе с одним из сочинителей настоящей статьи на Центральном Пай-Хое на ордовикской толще палеоконтинентального склона (рис. 9, а), а затем отправился с Н. П. Юшкиным в район знаменитого Амдерминского флюоритового месторождения на Северо-Восточном Пай-Хое, где опять проявилась необыкновенность его натуры. Будучи в каком-то рядовом маршруте, он споткнулся на крутом склоне, съехал по нему на «пятой точке», встал, оглянулся и обнаружил сыпь янтаровидных зерен (Силаев и др., 2020). Именно так и было обнаружено первое в Арктике месторождение природного янтаря (рис. 9, б).

Запоминающимся также оказался и его последний выезд в поле с выдающимся отечественным проспектором Александром Андреевичем Котовым на кожимские золотоносные россыпи (Силаев и др., 2019), где они в компании с А. Хазовым и А. Сухаревым оценивали возможность доизвлечения из отвалов тонкодисперсного (нано-микроразмер-ного) самородного золота и сопутствующих золоту других ценных компонентов (рис. 10). Надо отметить, что Петровскому всегда не сиделось на месте, возможно, как раз в компенсацию лабораторного стиля его основной работы.

Рис. 9. Петровский на Пай-Хое в 1971 г.: а – на хребте у водораздельного озера Савабей-ты-вис (1 – В. Петровский, 2 – А. Канев, 3 – В. Силаев); б – первый маршрут по открытому месторождению арктического янтаря (1 – Н. П. Юшкин, 2 – В. Петровский, 3 – К. П. Янулов)

Рис. 10 . На золотоносных россыпях в верховьях р. Кожим, 2012 г.: 1 – В. А. Петровский, 2 – А. А. Котов, 3 – А. Хазов

В его планах была то зимовка в Антарктике с изучением кристаллической структуры многовековых льдов, то плавание с Василием Фёдоровичем Проскурниным вокруг островов Сибирской Арктики с изучением криогенеза на стадиях замерзания и оттаивания, а то и вовсе полет на космическую станцию. Но не на все, к сожалению, хватило времени и здоровья. Впрочем, что-то надо оставлять и тем, кто идет следом.

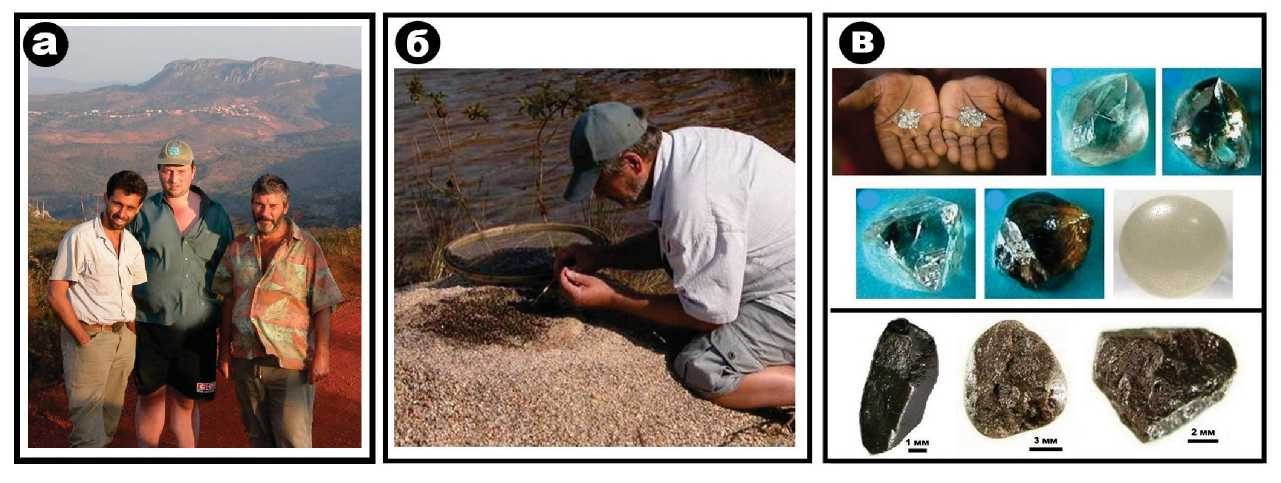

Российско-бразильское научное сотрудничество

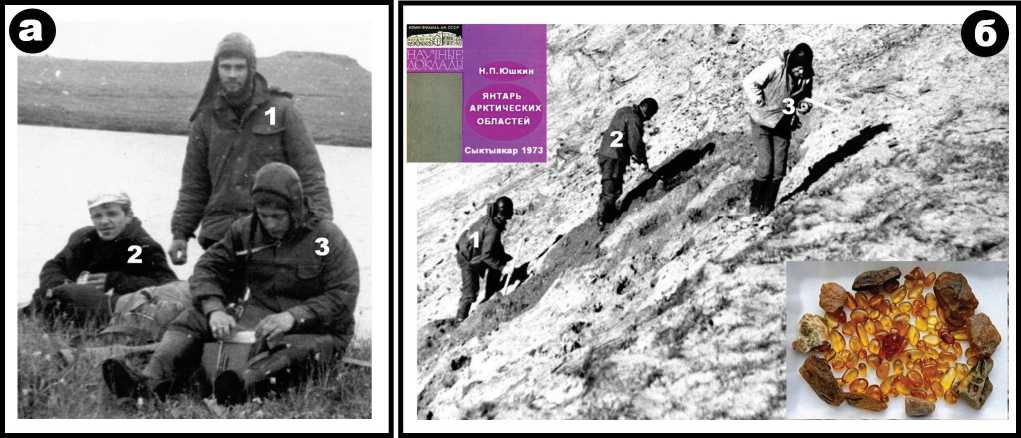

История российско-бразильского сотрудничества началась в сентябре 2005 г. в рамках IV Бразильского и II Южно-Американского симпозиумов по геологии алмазов (рис. 11). На этом собрании энтузиастов-алмазоведов происходило обсуждение 57 научных докладов, из которых 18 были российскими, в том числе 9 – из Республики Коми. Среди зарубежных гостей были интересные персоны и помимо российских. О двух из них следует упомянуть особо. Первая из таких персон – Стивен Э. Хаггерти, американский геолог-геофизик, профессор Международного университета Флориды в шт. Майями, широко известный, прежде всего, гипотезой космического происхождения так называемых черных алмазов – карбонадо, особенно известных по месторождениям в Бразилии и Западной Африке1. Согласно этой экстрава- гантной идее, черные микрополикристалли-ческие алмазы первоначально образовались вовсе не на Земле и даже не в Солнечной системе, а в дальнем-дальнем Космосе в результате аккреции алмазной пыли, на что якобы указывает присутствие в карбонадо примеси атомарного водорода. Так, по мнению американцев, образовался «алмазный астероид», сначала достигший Солнечной системы, а потом, 3.8–2.6 млн лет назад, столкнувшийся с Землей на участке архона (архейского кратона) Сан-Франциско – Конго. На упомянутом конгрессе С. Хаггерти выступил с обобщающим докладом «Inova-tions and developments in diamond geology» («Инновации и научные разработки в геологии алмазов»), в котором в очередной раз изложил аргументы в пользу космической одиссеи бразильских карбонадо.

Рис. 11 . Петровский с зарубежными коллегами на Бразильских симпозиумах в 2005 г.: 1 – В.А. Петровский (Россия), 2 – Стивен Хаггерти (США), 3 – Н. Бушенёва (Россия), 4 – Максимилиан Мартинс (Бразилия), 5 – Роберт Вирт (Германия)

Вторым из особенно примечательных участников бразильских симпозиумов стал немецкий инженер-исследователь Ричард Вирт из Центра геонаук в Потсдаме. Он известен как активный разработчик метода СЭМ минералов с предварительным их ион- новый титанат BaFe6(Ti5Mg)O19 – хаггертиит, открытый в лампроитах Прери-Крик в шт. Арканзас.

ным травлением по технологии FIB (Focused ion beam – фокусированный ионный пучок). Именно Р. Вирту принадлежат важнейшие достижения в экспериментальных исследованиях нанометровых включений в природных алмазах, включая карбонадо. И именно на упомянутых выше бразильских симпозиумах он сделал первую международную презентацию удивительных возможностей СЭМ-ФИП технологии для получения уникальной минералогенетической информации.

В ходе и после окончания работы симпозиумов группа в составе В. А. Петровского, А. Е. Сухарева, А. М. Пыстина, Н. А. Буше-нёвой, М. С. Мартинса и аспиранта Фелипе Пименты посетила ряд алмазодобычных участков в окрестностях Диамантины и в других районах штата Минас Жерайс, где еще в XIX в. сформировалась основная добывающая и обрабатывающая индустрия этого драгоценного камня (рис. 12). Уже в ходе полевых исследований стало понятно, что наиболее узким местом в бразильском и мировом алмазоведении являются именно микрополикристаллические алмазы, сиречь карбонадо, имеющие, по С. Хаггерти, дальне-космическое происхождение, но на самом деле являющиеся результатом, хотя и своеобразных, но вполне земных мантийнокоровых взаимодействий. Последнее выяснилось после комплексных минералогогеохимических и изотопно-геохимических исследований, проведенных В. А. Петровским в сотрудничестве с российскими и бразильскими коллегами сначала в отношении собственно бразильских карбонадо (Петровский и др., 2003, 2008, 2016; Силаев и др., 2004, 2005, 20061, 20062, 2014), а затем их как бы российских аналогов – якутитов (Петровский и др., 2014; Силаев и др., 2014).

Рис. 12 . Группа российско-бразильских алмазоведов на фоне хребта Серра-де-Эспониасо (а, слева напрово: М. Мартинс, А. Сухарев, В. Петровский), В. Петровский ищет (б) и находит (в) алмазы

Рис. 13 . За новое российско-бразильское научное сотрудничество (а, слева направо В. Петровский, проф. Й. Карфункель, А. Сухарев) и проект будущей бразильской марки, посвященной этому сотрудничеству (б)

Уже очевидно, что В. А. Петровский и его российские коллеги внесли значительный вклад как в изучение бразильской алма-зоносности, так и вообще в укрепление российско-бразильского научного сотрудничества и дружбы (рис. 13, а). Поэтому нельзя исключить, что со временем в честь Петровского в Бразилии будет выпущена марка (рис. 13, б) наподобие той, какую посвятили памяти Григория Ивановича Лангсдорфа (1771–1852) – первого российского натуралиста, путешественника и дипломата, исследовавшего в 1813–1821 гг. алмазную геологию и животно-растительный мир традиционно дружественной нам южноамериканской Федеративной Республики.

Экспериментальное моделирование генезиса микрополикристаллических алмазов

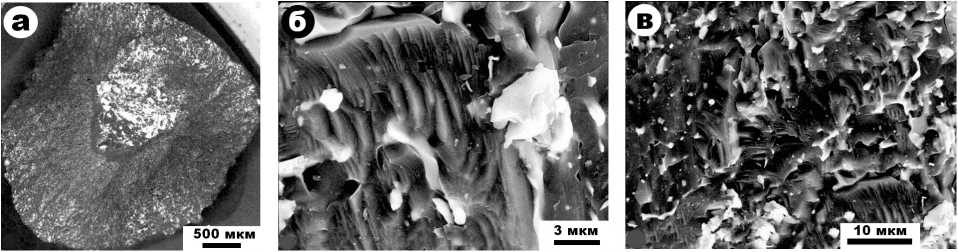

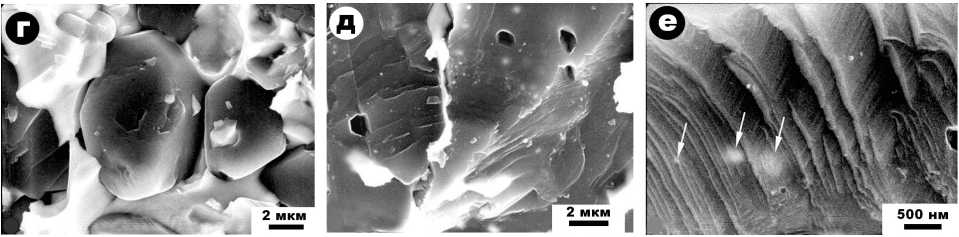

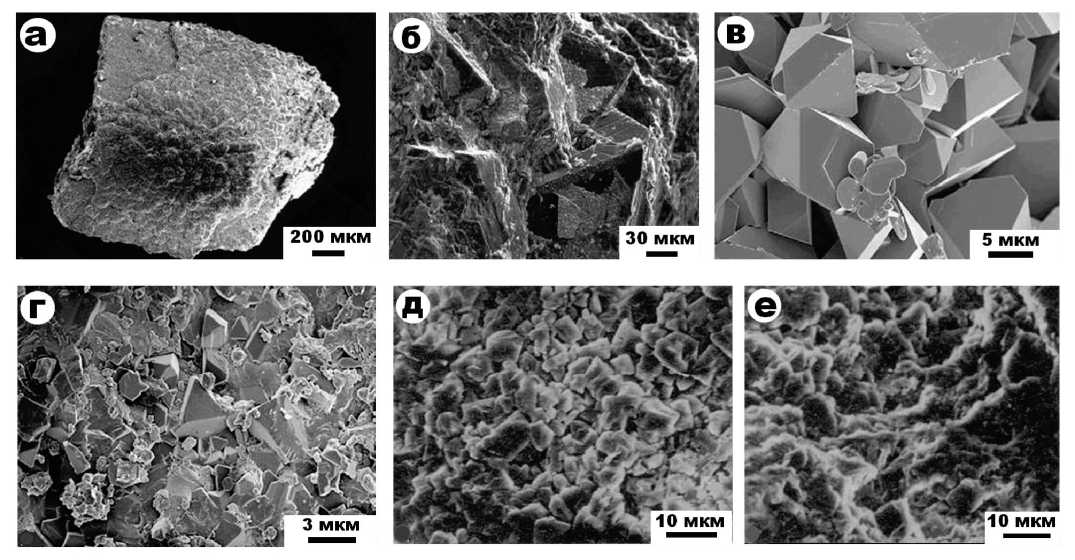

Полученные результаты исследований природных микрополикристаллических алмазов (карбонадо, якутиты) привели к идее экспериментального моделирования условий их образования. Эксперименты были осуществлены в двух системах – «металл-углерод» (рис. 14) и «графит-нафталин (С10Н8 )» (рис. 15). Синтез производился в Институте физики высоких давлений РАН (г. Троицк) с использованием аппарата типа то- специалистами к. т. н. Владимиром Павловичем Филоненко и д. ф.- м. н. Евгением Николаевичем Яковлевым (Петровский, Сухарев, 2006; Сухарев, Петровский, 2007).

В итоге В. А. Петровским и А. Е. Сухаревым с коллегами из Троицка (рис. 16) было установлено, что образование микрополи-кристаллических алмазов происходит в крайне неравновесных условиях при давлениях порядка 8–10 ГПа и температуре в пределах 1000–1500°C. Последнее согласуется с данными расчетной оценки температур кристаллизации природного карбонадо. Кристаллизация в экспериментах происходила в декомпрессионной обстановке, в присутствии газовой фазы вдали от линии равновесия «графит–алмаз» путем образования зародышей и последующей их кластеризации.

При давлениях 8–12 ГПа было зафиксировано массовое образование зародышей с радиусами 1–1.5 нм, которые при дальнейшем росте и агрегации образуют карбонадоподобную пористую микроструктуру. Были установлены также разные варианты возникновения первичных углеродных кластеров: из атомов, из зародышей нанометрового размера (кватаронов), в результате агрегации кватаронов в субиндивиды микронного размера, а также путем заполнения пустот (пор). В общем, ничего «дальне-космического».

роид в сотрудничестве с блистательными

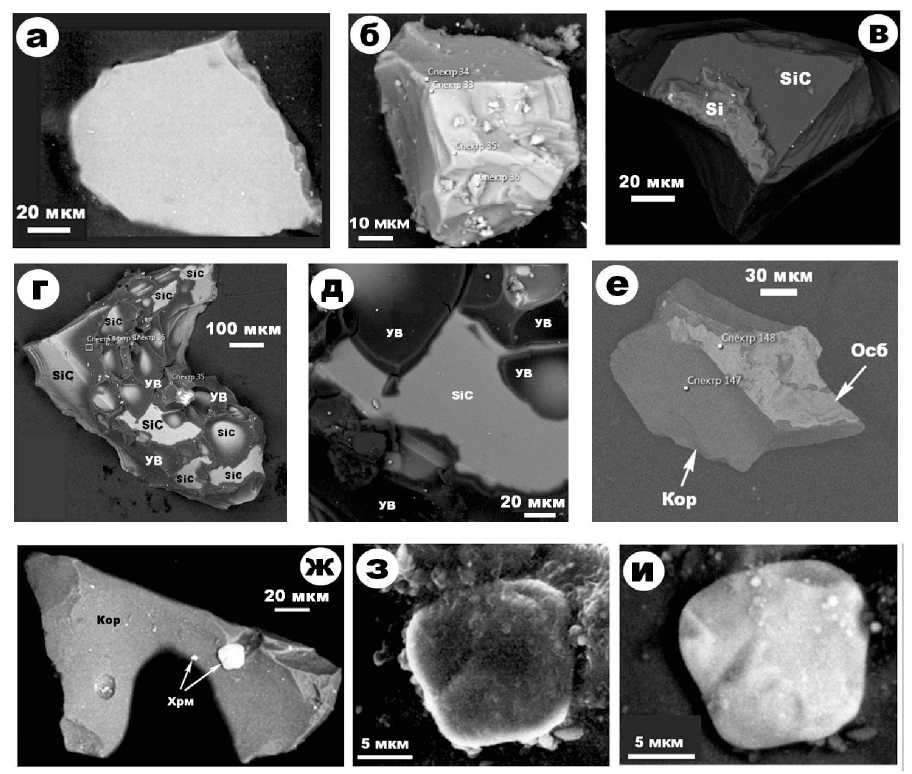

Рис. 14 . Морфология и микростроение синтетических карбонадо, полученных в системе «металл-углерод»: а – общий вид полученного продукта; б – типичная поверхность скола синтетических карбонадо; в – характер срастаний микрокристаллитов алмазной фазы; г – овализованные индивиды алмаза в металлической матрице; д – алмазные индивиды с пустотами, образовавшимися при выкрашивании включений металлической фазы, е – сингенетичные включения неалмазной фазы в алмазе (показаны стрелками)

Рис. 16 . Коллеги с большой буквы, справа налево, к. т. н. В.П. Филоненко, д.г.-м.н. В.А. Петровский, д.ф.-м.н. Е.Н. Яковлев

Рис. 15 . Морфология и микростроение синтетических карбонадо, полученных в системе «графит-нафталин»: а – общий вид полученного продукта; б, в – морфология индивидов алмазной фазы соответственно на поверхности и внутри образца; г–е – микроструктура карбонадо, полученного из смесей графита с разной примесью нафталина, соответственно 30, 20 и 9мас. %

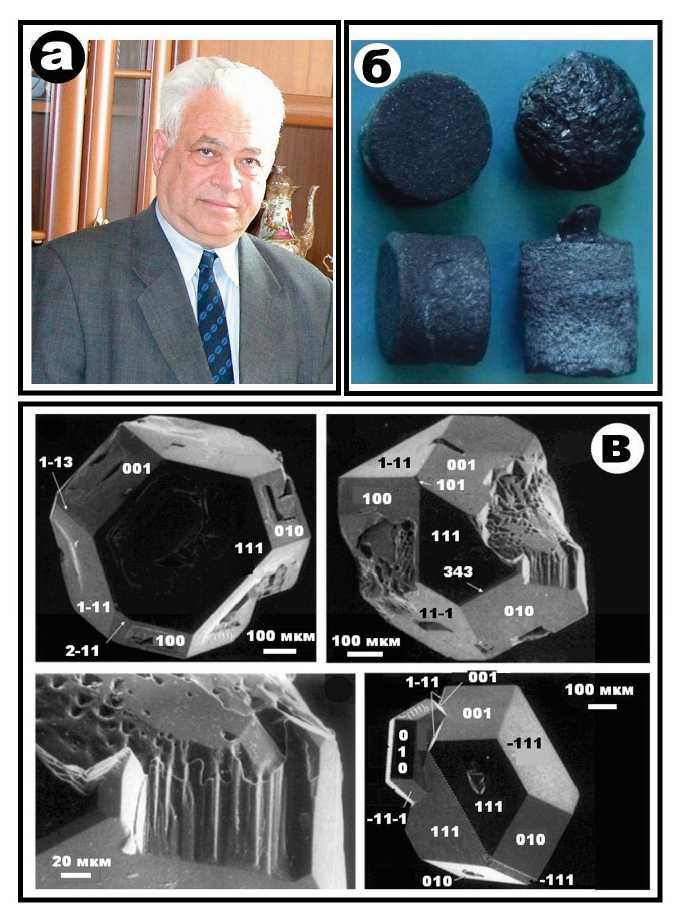

Создание предприятия по производствутехнических алмазов

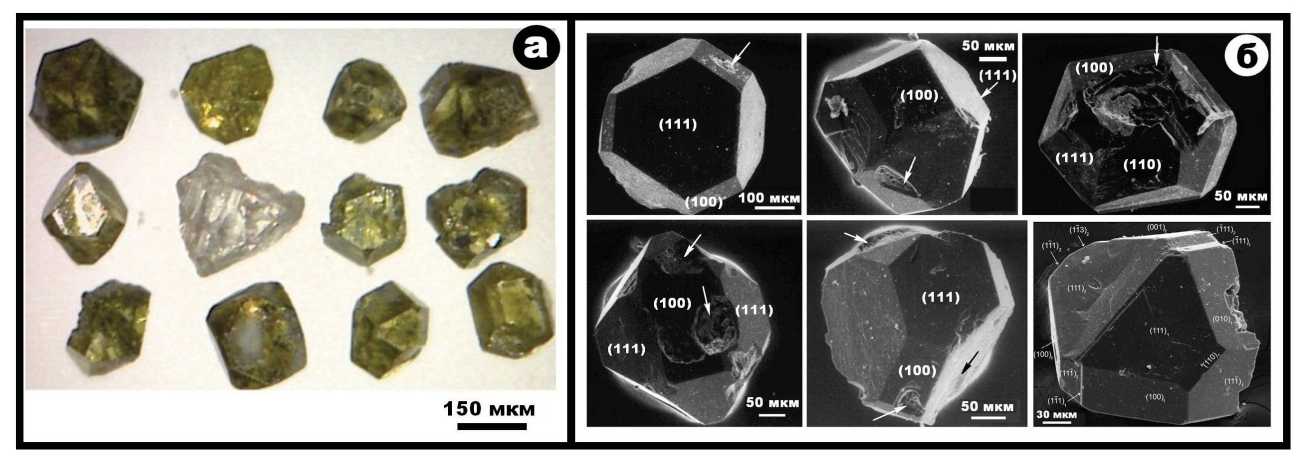

Особое место в биографии В. А. Петровского занимает история создания в г. Сыктывкаре наукоемкого предприятия «Орбита-Алмазинструмент», предназначенного для промышленного получения технических ал-мазов2. Громадную роль в этой истории сыграл Михаил Исаакович Самойлович (1937– 2017) – выдающийся отечественный ученый, доктор ф.- м. н., профессор, лауреат государ- ственной премии СССР за разработку и промышленное освоение синтеза и облагораживания камнесамоцветного сырья (рис. 17, а). Завод начали создавать в 1992 г., а через два года в руках организаторов уже сверкали первые алмазные спёки (рис. 17, б), прошедшие успешные испытания в различных алмазосодержащих инструментах. Кроме того, здесь были получены синтетические мо-нокристальные алмазы (рис. 17, в), результаты исследований которых очень помогли нам доказать природное происхождение так называемых толбачинских алмазов3.

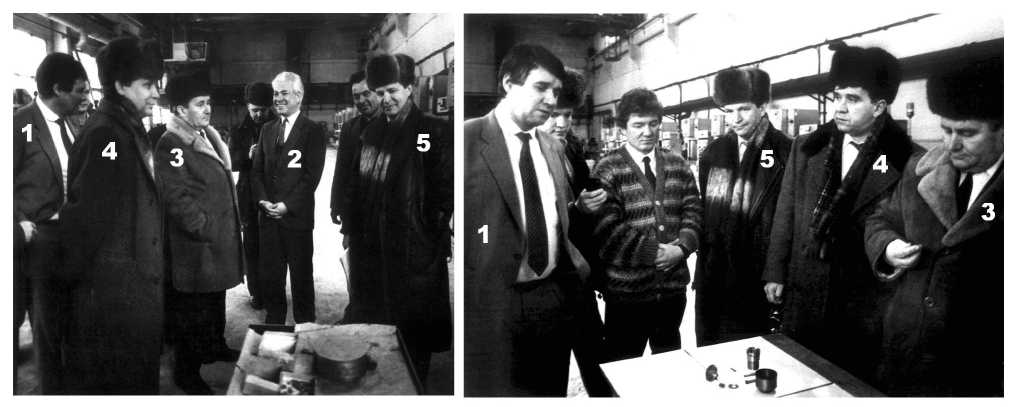

Понятно, что такой завод в ходе его создания посещали комиссии местных и московских чиновников (рис. 18), обещавших «народу» процветание и светлое будущее. Но как это часто бывает, обманули. В 1997 г. Петровский попал в автокатастрофу, надолго оказался в больнице. Пока он лечился, финансового спонсора «Орбиты» обанкротили, уставной капитал продали, оборудование разворовали, тоже, надо понимать, не без убытка для себя любимых. И вот теперь, когда местные чиновники ссылаются на проблемы с республиканским бюджетом, хочется напомнить, что у Республики Коми еще в

«лихие» или по другой версии «благословенные» 1990-е годы был реальный шанс вырваться из захолустья в круг передовых в промышленном отношении субъектов Российской Федерации.

Рис. 17. Научный руководитель строительства предприятия «Орбита-Алмазинструмент» Михаил Исаакович Самойлович (а) и примеры продукции этого предприятия: б – спеки с техническим алмазным сырьем (карбонадо); в – моно-кристальные алмазы кубоктаэдрической формы

Так и могло случиться, если бы ею тогда руководили приличные люди4. Ведь удалось Кабардино-Балкарской Республике сохранить и развить у себя аналогичное предприятие – ОАО «Терекалмаз» завод, производящий в настоящее время более 5000 типов алмазных буровых колонок (Презентация бурового инструмента…, 2005). Там, похоже, государственная «шапка», как раз оказалась «по Сеньке».

Эксплозивный макропарагенезис в продуктах современного вулканизма

Одно из последних достижений В. А. Петровского – комплексные минералого-геохимические исследования эксплозивного макропарагенезиса минералов в продуктах современного вулканизма, проведенные в тесном творческом содружестве с коллегами из нашего Института, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (г. Петропавловск-Камчатский), Института геологии и геохимии УрО РАН (г. Екатеринбург) и Санкт-Петербургского государственного горного университета (Аникин и др., 2018; Карпов и др., 2014; Силаев и др., 2016, 2017; Silaev et al., 2018). В результате этого сотрудничества в пирокластических продуктах многих камчатских вулканов было выявлено и исследовано более 100 минеральных видов, некоторые из которых могут претендовать на новые, т. е. неизвестные ранее виды. В целом к настоящему времени в составе эксплозивного парагенезиса установлены 38 самороднометаллических фаз, 4 карбида, 5 силицидов, 1 нитрид, 7 галидов, 15 халькогенидов, 16 оксидов, 9 силикатов-алюмосиликатов, 8 кислородных солей (рис. 19). Статистика выявленных минералов и фаз указывает на сильный и необычный сдвиг в сторону простых соединений – самородных металлов, карбидов, силицидов и нитридов (до 47 % в совокупном кадастре), что разительно отклоняется от данных по минералообразованию в условиях земной коры и указывает на гибридный – рифтовоостроводужный – тип современного вулканизма на Камчатке.

В полученных на этом направлении результатах есть два особенно важных, которые полезно подчеркнуть.

Первый из упомянутых результатов состоит в обнаружении и изучении в продуктах нескольких камчатских вулканов алмазов предположительно атмоэлектрогенного генезиса. Эти алмазы представляют собой изометричные, хорошо ограненные кристаллы кубоктаэдрического габитуса размером до 700 мкм (рис. 20). Они характеризуются своеобразными спектроскопическими свойствами, изотопный состав углерода в них колеблется в узких пределах –27…–22 ‰, что совпадает с изотопным составом рассеянного в вулканитах тех же извержений тонкодисперсного углеродного вещества.

Рис. 18 . Встречи и обсуждения на предприятии «Орбита-Алмазинструмент», средина 1990-х гг.: 1 – В. А. Петровский; 2 – М. И. Самойлович; 3 – А. М. Окатов, первый заместитель Главы РК (после ликвидации завода стал представителем ОАО «СУАЛ-Холдинг» в РК); 4 – А. А. Каракчиев, глава администрации г. Сыктывкара (с 2002 г. – руководитель ООО «Новые финансовые инициативы»); 5 – В. П. Григорьев, предприниматель

Рис. 19. Примеры эксплозивных минералов в продуктах современных извержений камчатских вулканов: а, б – частицы муассанита (SiC); в – муассанит в срастании с самородным кремнием (Si); г, д – муассанит в срастании с некристаллическим углеродным веществом (УВ); е – микрокорка алюмосодержащего осборнита (Осб) на зерне муассанита; ж–и – включения хамрабаевита (Хрм) в корунде. СЭМ-изображения в режиме вторичных и упруго-отраженных электронов

Рис. 20 . Облик (а) и габитус (б) атмоэлектрогенных алмазов из продуктов извержения вулкана Толбачик на Камчатке

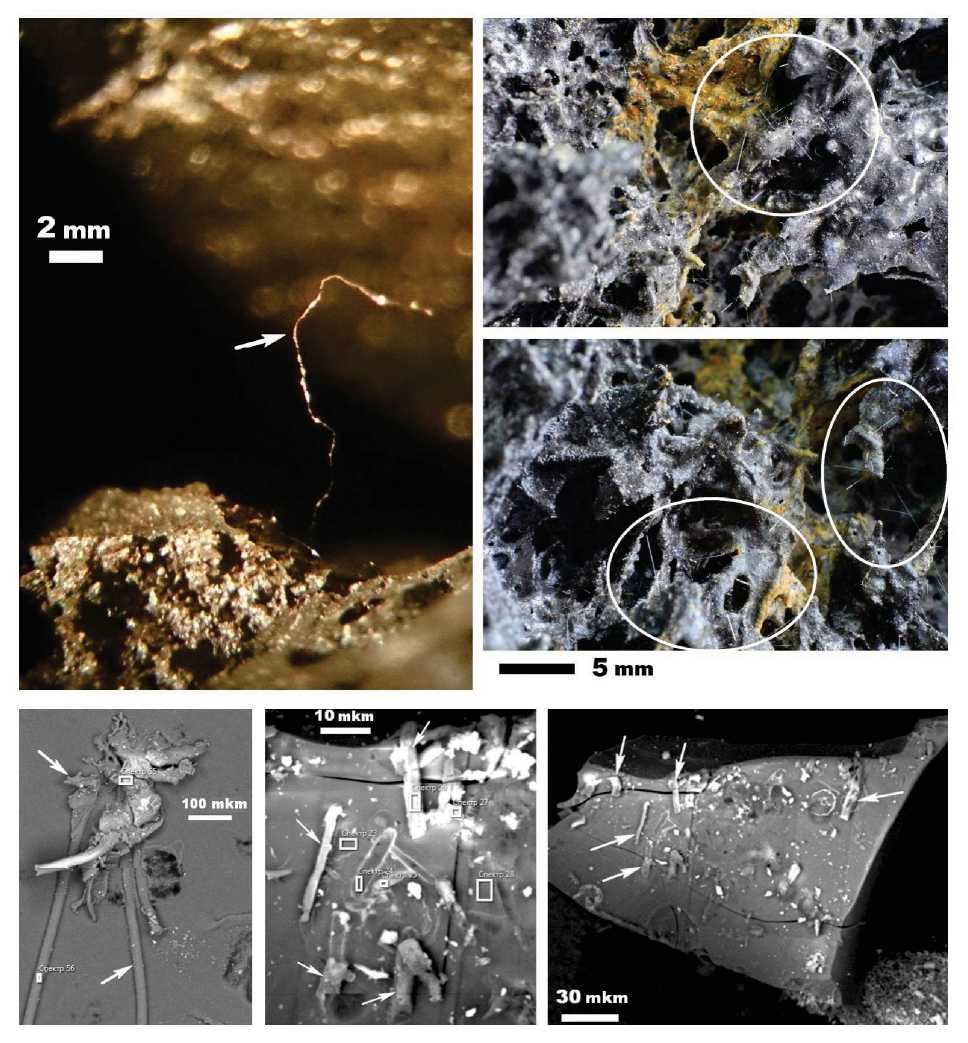

По сути, на Камчатке впервые был обнаружен неизвестный ранее тип внемантийного природного алмазообразования, что и обосновывалось в заявке, переданной в Международную академию авторов научных открытий (Л. П. Аникин, Г. А. Карпов, В. И. Силаев, В. А. Петровский). Однако наши аргументы пока не получили там понимания. Наверное, уважаемая Академия ждет, когда аналогичная заявка появится за рубежом. Что же, такое уже бывало, и не раз. Второй замечательный результат исследований пирокластики на Камчатке состоит в обнаружении в продуктах современного вулканизма конденсированных абиогенных органоидов, представленных разнообразными по размеру и форме частицами. Установлено, что эти образования характеризуются своеобразным элементным составом и спектроскопически свойствами, необычным для биогенных веществ содержанием аминокислот и изотопным составом углерода, тождественным таковому в неорганических вулканогенных углеродных образованиях – алмазах, шунгитоподобных частицах, дисперсно-рассеянном в вулканитах эндогенном углеродном веществе (рис. 21). Понятно, что открытие органических, но абиогенных по происхождению веществ в продуктах вулканизма можно рассматривать как серьезный вклад в развитие теории Опарина-Холдейна о происхождении жизни на Земле.

На протяжении многих лет В. А. Петровский вел активную общественную работу: возглавлял республиканский Совет молодых ученых и специалистов, был членом бюро Сыктывкарского ГК ВЛКСМ и Коми обкома ВЛКСМ, председателем профсоюзного комитета Коми филиала АН СССР, избирался членом бюро Республиканского общества

«Знание», Сыктывкарского отделения ВМО, а также Президиума Коми филиала АН СССР, был членом ученого и диссертационного советов Института геологии Коми НЦ УрО РАН, экспертом-аналитиком научнотехнической сферы Министерства образования и науки России и председателем ГЭК на кафедре геологии Сыктывкарского государственного университета. В связи с такой деятельностью он иногда выезжал в совсем уж экзотические страны, пытавшиеся в известные годы вслед за СССР строить у себя социализм (рис. 22).

В. А. Петровский является автором и соавтором более 450 научных публикаций, включая крупные монографии, получившие широкое признание специалистов. Сильный резонанс в мировой кристаллографической общественности вызвал выход в 1981 г. в журнале «Crystal Growth» фундаментальной статьи В. А. Петровского с соавторами по проблеме применения голографии к изучению систем кристалл-среда. Именно такими публикациями и было определено новое научное направление – «Кристаллогенезис в неоднородных средах».

Громадную роль в творчестве Виталия Александровича сыграла его необычайная способность к взаимно плодотворному сотрудничеству с множеством талантливых и даже выдающихся людей – сотрудниками Коми государственного педагогического института, Сыктывкарского государственного университета, ВНИИСИМСа, ОАО «Техномаш», ИФВД РАН, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Санкт-Петербургского государственного горного университета, а также Федерального университета штата Минас Жерайс (Бразилия).

Рис. 21. Характер локализации конденсированных органоидов в эксплозивных продуктах ТТИ-50. Стрелками и окружностями показаны нити и частицы абиогенных органоидов)

Рис. 22 . С юными строителями социализма в Мозамбике, г. Мапуту, 1979 г.

Руководство Российской Академии Наук и Институт геологии Коми НЦ УрО РАН высоко оценивает научно-организационную деятельность Виталия Александровича. Юбиляр награждался Премией Коми комсомола в области науки (1977 г.), Премией правительства Республики Коми (2007 г.), Премией им. академика Л. Д. Шевякова за лучшую монографию (2012 г.), медалью им. А. Е. Ферсмана «За заслуги в геологии» (2014 г.) и другими дипломами и грамотами. За внедренные результаты научных достижений в производство, он награжден знаком «Изобретатель СССР» и пятью медалями ВДНХ СССР.

Остается пожелать юбиляру еще долгих лет жизни и новых творческих успехов.

Список литературы Феномен Петровского (к 75-летнему юбилею)

- Аникин Л. П., Силаев В. И., Чубаров Р. М., Петровский В. А., Вергасова Л. П., Карпов Г. А., Сокоренко А. В., Овсянников А. А., Максимов А. П. Алмаз и другие акцессорные минералы в продуктах извержения 2008-2009 гг. // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2018. № 2. Ч. С. 18-27. EDN: YVOEUX

- Карпов Г. А., Силаев В. И., Аникин Л. П., Ракин В. И., Васильев Е. А., Филатов С. К. Петровский В. А., Флеров Г. Б. Алмазы и сопутствующие минералы в продуктах Трещинного Толбачинского Извержения 2012-2013 гг. // Вулканология и сейсмология, 2014. № 6. С. 1-17. EDN: SXWYLB

- Петровский В. А. Взаимодействие минеральных частиц, находящихся в гравитационном потоке, с растущим кристаллом // Ежегодник-1971 Института геологии Коми филиала АН СССР. Сыктывкар, 1972. С.190-194.

- Петровский В. А. Рост кристаллов в гетерогенных растворах. Л.: Наука, 1983. 144 с.

- Петровский В. А. Процессы самоорганизации в пограничном слое кристалл-среда. Сыктывкар, 1999. 55 с.