Феномен "золотой статуи человека для жертвоприношений небу" в культуре хунну

Автор: Кан Ин Ук

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Проанализирован феномен «золотой статуи человека для жертвоприношений Небу» в культуре народа хунну. Актуальность изучения данного феномена заключается в том, что он известен благодаря письменным источникам, посвященным событиям II в. до н. э., но до сих пор не найдено каких-либо подтверждений его существования в синхронных археологических памятниках хунну. Цель работы заключается в поиске «золотой статуи человека для жертвоприношений Небу» в материальной культуре ранних хунну. Для достижения поставленной цели рассмотрены все доступные автору сообщения письменных и материалы археологических источников, имеющие отношение к «золотой статуе человека для жертвоприношений Небу» в культуре хунну. Установлено, что «золотая статуя человека для жертвоприношений Небу» у хунну представляла собой не золотое изваяние, подобное буддийским, а традицию декорирования одежды умерших правителей золотыми украшениями - обряд создания «золотого человека». Предполагается, что появление данной традиции у хунну связано с распространением на территории к северу от Великой Китайской стены элементов культур сакского облика из районов Казахстана. В статью также включены материалы недавно исследованного могильника ранних хунну Чихертин Зу в Монголии, подтверждающие предположение о тесной связи культуры ранних хунну с культурами Центральной Азии. В заключение подведены итоги исследования и сделан вывод о том, что «золотая статуя человека для жертвоприношений Небу» у хунну - это уникальный историко-культурный феномен, сопровождающий всю раннюю историю этого народа.

Китай, Монголия, Центральная Азия, хунну, «золотой человек», культуры сакского облика

Короткий адрес: https://sciup.org/147240214

IDR: 147240214 | УДК: 903.26 | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-3-99-113

Текст научной статьи Феномен "золотой статуи человека для жертвоприношений небу" в культуре хунну

Тематика, связанная с изучением материальной культуры хунну, в наши дни приобретает всё большую актуальность благодаря блестящим археологическим открытиям последних лет. Однако такие исследования достаточно трудоемки в связи с необходимостью сопоставления данных археологии с письменными источниками. В действительности большая часть известных на сегодняшний день археологических материалов относится к финальному этапу культуры хунну времени рубежа эр. По мнению автора, это обстоятельство никак не способствует пониманию процессов формирования и развития культуры хунну в IV–II вв. до н. э., которой посвящена большая часть сведений из летописей [Кан Ин Ук, 2008; 2018; Kang In Uk, 2020]. В этом состоит так называемый «парадокс хунну».

К раннему периоду династии Хань (III в. до н. э.) относится загадочная запись о том, что у хунну существовала традиция использования золотой статуи человека в обрядах жертвоприношения Небу. Упоминание о «золотой статуе человека для жертвоприношений Небу» встречается в летописях в связи с военным походом ханьского полководца Хо Цюйбина против хунну. Интерпретацией этого сообщения занимались многие историки, но никому из них не удалось достичь существенных результатов. В данной статье берется за основу гипотеза, согласно которой события, связанные с «золотой статуей человека для жертвоприношений Небу», относятся к Ганьсускому (Хэсийскому) коридору – горному проходу, соединяющему

Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР с ее центральными провинциями. Именно поэтому феномен «золотой статуи человека» следует рассматривать в контексте культур сак-ского облика Центральной Азии и аналогичных и синхронных им культур Западного Китая в районе пров. Ганьсу. Археологические материалы этих памятников позволят дать понятную интерпретацию сообщениям письменных источников о «золотой статуе человека для жертвоприношений Небу» и выявить основные черты материальной и духовной культуры ранних хунну.

-

1. Материалы

1.1. «Золотая статуя человека для жертвоприношений Небу» в культуре хунну по данным письменных источников

В разделе «Повествование о сюнну» («Сюнну ле чжуань») «Исторических записок («Ши цзи») Сыма Цяня (ок. 145 или 135 – ок. 86 до н. э.) сообщается, что у хунну существовало два главных объекта почитания: «старинный драгоценный меч» и «золотая статуя человека для жертвоприношений Небу». Изучению «старинного драгоценного меча» посвящено достаточно много работ. Почитание клинкового оружия в целом является характерной чертой кочевых культур скифского облика, получивших распространение с X в. до н. э. на обширной территории от степей северного Причерноморья до Ордоса. Еще в начале прошлого века была высказана точка зрения, согласно которой предшественником «старинного драгоценного меча» хунну были скифские акинаки [Эгами Намио, 1948, с. 133–165]. По другой версии, сходство названий свидетельствует о том, что «старинный драгоценный меч» произошел от мечей типа цзинлу , которые получили распространение на закате династии Шан [Кан Ин Ук, 2003]. Еще одним достаточно ранним свидетельством почитания клинкового оружия в Восточной Азии является сцена поклонения кинжалу, изображенная на покровной плите одного из дольменов памятника Оримдон в у. Йосу на юге Корейского полуострова, датируемого периодом бронзового века (VIII–V вв. до н. э.) [Кан Ин Ук, 2016]. Таким образом, идея почитания клинкового оружия возникает у населения Северной Евразии примерно в X в. до н. э., откуда впоследствии она была заимствована более поздними культурами, в частности хунну, у которых особо почитаемым стал «старинный драгоценный меч».

Другим объектом почитания у хунну, согласно письменным источникам, являлась «золотая статуя человека для жертвоприношений Небу», хотя по данным археологии ее существование в материальной культуре хунну до сих пор не находит подтверждения. Причина тому кроется, вероятно, в том, что авторы «Ши цзи со инь» («Поиски сокрытого в “Исторических записках”») и других многочисленных комментариев к «Историческим запискам» («Ши цзи») отождествляют «золотую статую человека» у хунну с золотыми изваяниями Будды. Вслед за средневековыми китайскими комментаторами «Исторических записок» («Ши цзи») большинство историков придерживаются точки зрения, согласно которой хунну изготавливали статуи, подобные изваяниям Будды, и даже расценивают это как доказательство существования зачатков буддизма у хунну. Действительно, культура хунну оказала значительное влияние на древние культуры Западного Китая и Средней Азии, и, конечно же, где-то хунну могли познакомиться и с искусством Гандхары – колыбели буддийского искусства в Кушан-ской империи. Однако масштабные археологические исследования прошедшего столетия, проведенные в погребальных и поселенческих комплексах хунну, не дали ни одного материального свидетельства существования буддизма у этого народа. В Северном Китае и Монголии, где памятки культуры хунну получили широкое распространение, никаких «золотых статуй человека для жертвоприношений Небу» обнаружено не было. Кроме того, время возникновение традиции жертвоприношений Небу с использованием золотой статуи человека у хунну никак не коррелирует с периодом широкого распространения буддизма среди кочевников Евразии, поэтому можно предположить, что между «золотой статуей человека для жертвоприношений Небу» и буддийскими изваяниями нет никакой связи. В последнее время наметилась тенденция рассматривать «золотую статую человека для жертвоприношений Небу» не как доказательство существования буддийских изваяний у ранних хунну, а как символическое отождествление Неба как объекта поклонения посредством антропоморфной пластики, скульптуры или иной изобразительной традиции [Ци Яньянь, 2011].

Для прояснения вопроса о том, что на самом деле могла представлять собой «золотая статуя человека для жертвоприношений Небу» у хунну, необходимо с максимально возможной точностью установить время и место возникновения данного феномена. Самые ранние сообщения о «статуе золотого человека для жертвоприношений Небу» у хунну относятся к 123 г. до н. э. и связаны с военным походом ханьского полководца Хо Цюйбина на запад.

В «Повествовании о сюнну» «Исторических записок» говорится: «Весной следующего года ханьский император послал Хо Цюйбина, занимавшего пост пяоци-цзянцзюня, во главе десяти тысяч конников выступить из [области] Лунси. Пройдя более тысячи ли от гор Яньчжи, он напал на сюнну. [Хо Цюйбин] убил и взял в плен свыше восемнадцати тысяч сюннуских конников и, разбив силы Сючу-вана, захватил у него золотую статую человека, использовавшуюся при жертвоприношениях Небу» (цит. по: [Саги вегугджон…, 2009, с. 113–115]).

Согласно комментарию Пэй Иня (V в.) «Ши цзи цзи цзе» («Собрание разъяснений к “Историческим запискам”»), «место, где хунну проводили обряды, изначально находилось у подножия горы Ганьцюань в местности Юньян. После того, как Цинь захватило эти земли, место для поведения обрядов хунну перенесли на земли, расположенные правее и находившиеся под контролем Сючу-вана. В результате Сючу-вану завладел священной реликвией хунну – золотой статуей человека для жертвоприношений Небу». Сыма Чжэнь (679–732) в «Ши цзи со инь» («Поиски сокрытого в “Исторических записках”») сообщает: «[Хунну] делали из золота человека и поклонялись ему. В древние времена для этого использовали человекоподобную статую из золота, похожую на нынешние статуи Будды» (цит. по: [Ван Цзыцзинь, 2017, с. 138]).

Таким образом, «золотая статуя человека для жертвоприношений Небу» была захвачена Хо Цюйбином в ходе военного похода против войск Сючу-вана. Согласно «Ши цзи со инь», место поклонения «драгоценному мечу» находилось в Вэнчжоу, а место поклонения «золотой статуе человека для жертвоприношений Небу» располагалось у подножия гор Гань-цюаньшань, в 90 ли 1 западнее Юньяна. В настоящее время установлено, что это место относится к территории современного уезда Чуньхуа городского округа Сяньян в пров. Шэньси. Данный район является восточным «выходом» из Ганьсуcкого коридора. Первоначально хунну держали «золотую статую человека для жертвоприношений Небу» у подножия гор Ганьцюаньшань в уезде Юньян, а когда эти земли были захвачены Цинь, реликвия была перенесена на новое место Сючу-ваном и в 123 г. до н. э. захвачена ханьским военачальником Хо Цюйбином. Войска Хо Цюйбина прошли более тысячи ли от гор Яньчжи, где нанесли поражение силам Сючу-вана и захватили золотую статую. Судя по описанию в исторических хрониках, это произошло достаточно далеко от первоначального места отправления связанного со статуей культа.

Тем не менее, исторические хроники не содержат никакого описания захваченной Хо Цюйбином реликвии. Единственное, что сообщают нам летописи, в частности «Ши цзи со инь», это факт существования золотой статуи человека, подобной буддийскому изваянию. Считается, что отождествление хуннуской реликвии со статуей Будды в «Ши цзи со инь» началось из-за того, что буддийские изваяния в Шэньду (Индии) из «Даюань лечжуань» («Описание Даюани») в «Ши цзи» также названы «золотыми статуями человека». Подмена термина достигла еще большего масштаба в эпоху Хань – Тан. На северной стене одной

Рис. 1. Фресковая живопись на северной стене одной из пещер Могао (пров. Ганьсу, КНР) (фото Кан Ин Ука)

Fig. 1. Mural on the northern wall of one of the Mogao caves (Gansu Province, China) (photo by Kang In Uk)

из пещер в Могао 323 г. (пров. Ганьсу, КНР) имеется фреска эпохи ранней Тан, посвященная сюжету путешествия Чжан Цяня на запад. На этой фреске есть также изображение ханьского императора У-ди, совершающего поклонение «золотым людям», которые изображены в виде статуй Будды (рис. 1). Ошибочное, на наш взгляд, отождествление «золотой статуи человека для жертвоприношений Небу» у хунну с буддийскими изваяниями прочно закрепилось в исторической науке на многие годы и стало препятствием для изучения сущности феномена «золотой статуи человека для жертвоприношений Небу» в культуре хунну.

1.2. «Золотая статуя человека для жертвоприношений Небу» в культуре хунну по данным археологии

Культурно-исторический контекст записей о «золотой статуе человека для жертвоприношений Небу» указывает на то, что во времена Сыма Цяня она считалась важным военным трофеем. Нет причин сомневаться в достоверности сообщаемых автором сведений, а также очевидно, что золотая статуя представляла собой важный для хунну культовый объект. Более того, сам факт упоминания этой реликвии в исторических хрониках, описывающих историю Китая и соседних народов от мифических родоначальников и до современных Сыма Цяню времен, указывает на то, что это был не какой-то мелкий предмет, наподобие амулета, а действительно используемый в массовых ритуалах идол величиной как минимум в человеческий рост. Есть и упоминание о том, что эта статуя была ростом с человека, – в неофициальных исторических хрониках эпохи Южных и Северных династий «Шишо синьюй» («Новое изложение рассказов, в свете ходящих»). Важен и материал, из которого была изготовлена реликвия: это не камень, не дерево, а металл. Судя по всему, традиция почитания «золотой статуи человека для поклонения Небу» была не локальной, а общей для всего народа хунну и имела древние корни. Все приведенные выше доводы предполагают наличие соответствующих артефактов в археологических комплексах, однако таковые в материалах археологии хунну не обнаружены.

Сначала необходимо определить территориальные и хронологические границы, в рамках которых будет осуществляться поиск интересующих нас археологических памятников. По сообщениям исторических хроник, Сючу-ван завладел «золотой статуей человека для жертвоприношений Небу» после того, как Цинь присоединила земли в районе гор Гань-цюаньшань в уезде Юньян (современный районы, расположенные к северу от г. Сиань). Можно заключить, что на этой территории традиция поклонения «золотой статуе человека для жертвоприношений Небу» существовала еще до времени династии Цинь (III в. до н. э.). Горы Ганьцюаньшань расположены в области Лунси, которая находилась на юго-восточной окраине Ганьсуского коридора [Сижун ичжэнь, 2015, с. 240–246; Линь Гань, 2007]. В VI– III вв. до н. э. эта часть Ганьсуского коридора представляла собой контактную зону культуры саков казахского Семиречья с культурами Северного Китая [Кан Ин Ук, 2018].

В описываемое время занимаемая саками территория именовалась «Западный край» (Си юй). К типичным памятникам культуры саков в этом районе относится могильник Мац-зяюань в пров. Ганьсу. Таким образом, поиск следов «золотой статуи человека для жертвоприношений Небу» целесообразно вести в археологических материалах культур с золотыми изделиями этой территории IV в. до н. э.

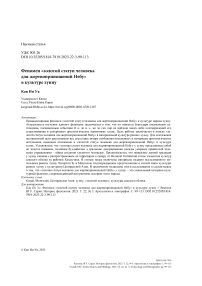

Если обратиться к этимологии термина «золотая статуя человека для жертвоприношений Небу» ( 祭天金人 цзитянь цзиньжэнь ), то последние два иероглифа можно перевести как «золотой человек». В связи с этим заслуживают внимания так называемые «золотые люди», происходящие с территории от Восточного Казахстана до современной пров. Ганьсу и датируемые периодом Чжаньго (VI–III вв. до н. э.). «Золотые люди» в царских курганах и курганах знати обнаруживаются на всей территории распространения культур сакского облика: Шиликты, Элек-Сазы 2, Иссык в Казахстане, Бугры на Алтае, Аржан-2 в Туве, Мацзяюань в пров. Ганьсу КНР (рис. 2) [Акишев, 1978; Аржан…, 2004, с. 10–37]. В этих и некоторых других курганах обнаружены костные останки знатных людей вместе с сотнями и тысячами золотых украшений. Большая часть таких курганов была разграблена, тем не менее можно предположить, что одежда погребенных была настолько богато украшена, что выглядела как полностью сделанная из золота.

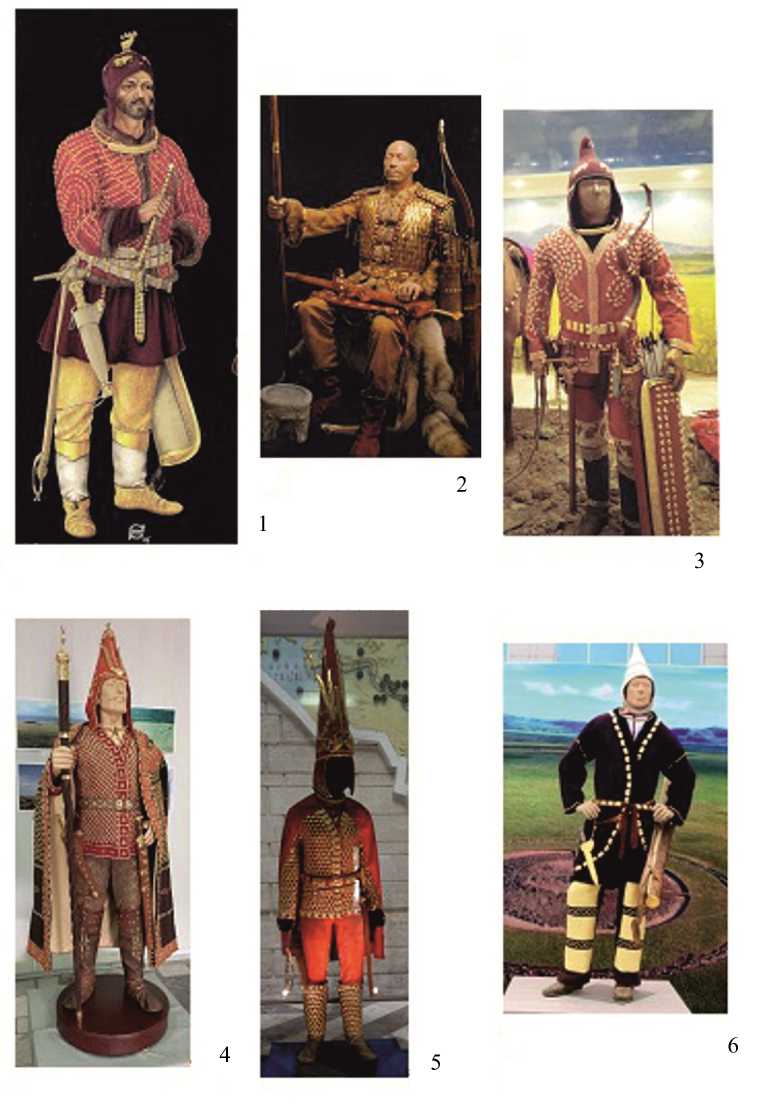

Эта традиция украшения одежды золотом распространилась из Средней Азии в район Великой Китайской стены по Ганьсускому коридору. Правда, на новой территории традиция предстала в несколько измененном виде. К примеру, у западных жунов было принято изготавливать роскошные золотые пояса, а не украшать золотом всё тело. Мы склонны предполагать, что это произошло в результате распространения у жунов китайского костюма. Пристрастие к золотым украшениям имела также элита корейского царства Силла и даже Афганистана, но здесь оно выражалось в использовании роскошных головных уборов из золота – так называемых «золотых корон» (рис. 3). В целом очевидно, что хунну сыграли ведущую роль в распространении элементов культур сакского облика на территории Евразии. Вместе с ними распространялась и традиция использования многочисленных золотых украшений в одежде погребенных. Таим образом, «золотая статуя человека для поклонения Небу» у хунну, вероятно, представляла собой не что иное, как традицию украшения одежды умерших правителей золотом.

Рис. 2. «Золотые люди» Центральной Азии и Казахстана:

1 – Аржан-2, Тува; 2 – Аралтобе, Казахстан; 3 – Талды II, Казахстан;

4 – Шиликты, Казахстан; 5 – Иссык, Казахстан; 6 – Элек-Сазы 2, Казахстан ( 1 – по [Аржан…, 2004]; 2 – 5 – фото Кан Ин Ука)

Fig. 2. “Golden people” of Central Asia and Kazakhstan:

1 – Arzhan-2, Tuva; 2 – Araltobe, Kazakhstan; 3 – Taldy II, Kazakhstan;

4 – Shilikty, Kazakhstan; 5 – Issyk, Kazakhstan; 6 – Elek-Sazy 2, Kazakhstan ( 1 – after [Arzhan…, 2004]; 2 – 5 – photo by Kang In Uk)

Рис. 3. Захоронения с золотыми украшениями:

-

1 , 2 – Мацзяюань, пров Ганьсу КНР; 3 – курган Хваннам тэчхон, г. Кёнджу, Республика Корея ( 1 , 2 – по [Сижун ичжэнь, 2014]; 3 – фото Кан Ин Ука)

Fig. 3. Burials with golden implements:

1, 2 – Majiayuan, Gansu Province, China; 3 –Hwangnam Daechong mound, Gyeongju, Republic of Korea (1, 2 – after [Xirong yizhen, 2014]; 3 – photo of Kang In Uk)

2. Обсуждение2.1. Предпосылки появления «золотых людей»

2.2. Некоторые итоги археологических исследований кургана Чихертин Зу в Монголии и культура ранних хунну

Почитание золота присуще многим кочевым культурам. Легкое, прочное и при незначительных усилиях превращающееся в тонкую фольгу, оно не только выглядело эстетично, но и не требовало никаких сложных инструментов и технических приспособлений для обработки. Всё это способствовало распространению золотых изделий среди кочевников. На примере некоторых не потревоженных грабителями захоронений удалось убедиться, что тела погребенных зачастую были полностью покрыты золотом. Так легенда о «золотой статуе человека для поклонения Небу» приобретает черты реальности. Однако остается не совсем понятным, как такие «золотые люди» трансформировались в «золотую статую» и стали объектом обрядовой практики, будучи захороненными в курганах. Между «золотыми людьми», погребенными в курганах знати, и «золотой статуей человека», используемой в жертвоприношениях, прямой связи как таковой нет. Здесь необходимо отметить, что традиция украшения одежды золотом относится не только к погребальной практике. Целесообразно попытаться проследить связь этой традиции с некоторыми обрядами и культами, в частности с имеющимися в археологических материалах и исторических источниках данными о похоронной и поминальной обрядности у скифов, хунну и других кочевых народов.

Зимы в степи очень продолжительные, а летний сезон составляет не более 4 месяцев. Результаты анализа ископаемой древесины из курганов пазырыкской культуры показывают, что большинство деревьев было срублено осенью. Это указывает на то, что всех умерших в текущем году хоронили непосредственно перед откочевкой на зимние пастбища. Это может означать, что тело умершего перед погребением, предварительно подвергнутое бальзамированию, в течение долгого времени (практически более полугода) повергалось обряду ритуального выставления (по аналогии с обрядом могари в японской культуре). Подробности данного обряда у скифов стали известны благодаря раскопкам курганов пазырыкской культуры и сочинениям историка Геродота. Геродот писал, что у скифов существовал обычай помещать тело умершего скифского царя на повозку и возить по подвластным ему землям в течение нескольких месяцев. Для предотвращения разложения тела в процессе обряда и сохранения его прижизненного облика его подвергали бальзамированию. Можно предположить, что аналогичная традиция бальзамирования и ритуального выставления тел умерших правителей существовала и у саков. Вероятно, для проведения обряда усопших правителей и знать обряжали в расшитые золотом одеяния и возили по территории их владений, где оказывали им соответствующие их положению в обществе почести. С умершими правителями обращались как с живыми и после ритуального путешествия их тела помещали в принадлежавшие им при жизни жилища. Типичное захоронение пазырыкцев на плато Укок представляет собой погребальный бревенчатый сруб, который имитировал реальное жилище кочевников. При строительстве курганов часто использовались бревна от разобранного, вероятно, прижизненного жилища умершего [Полосьмак, 2016].

Обычай ритуального выставления тела умершего знатного соплеменника или правителя сопровождался облачением его в богатую парадную одежду. Золотые украшения на одежде «золотых людей» из курганов тонкие и хрупкие. По итогам исследования материалов из раскопок кургана Иссык, можно заключить, что большая часть золотых украшений не использовалась ранее и была изготовлена специально для связанных с захоронением ритуалов. В повседневной жизни, сопряженной с постоянными войнами, расшитая золотом одежда правителями не использовалась, поскольку была непрактичной [Акишев, 1978, c. 43]. Все украшения достаточно изящные и каждое из них уникально, что позволяет сделать вывод, что изготовление золотого декора одежды правителей шло на протяжении всего периода ритуального выставления тела. К моменту захоронения умерший правитель превращался в настоящего «золотого человека».

В предыдущих разделах был представлен подробный обзор традиции «золотых людей» в культурах сакского облика, получившей впоследствии распространение также и на северо-западе Китая. Текущий раздел посвящен анализу феномена «статуи золотого человека для жертвоприношений Небу», которая была захвачена у хунну ханьским полководцем Хо Цюй-бином. Военные походы Хо Цюйбина против сюнну датируются серединой II в. до н. э. К большому сожалению, погребальные памятники хунну этого времени практически не известны. Большинство изученных на территории Монголии курганов хунну датируются более поздним временем рубежа эр. В нашем распоряжении нет данных и о материальной культуре хунну в районе гор Ганьцюаньшань в уезде Юньян. Ценные данные по культуре хунну до II в. до н. э. содержатся в материалах археологических исследований кургана Чихертин Зу в Монголии. Памятник Чихертин Зу находится в сомоне Баянцагаан аймака Туве МНР. В 2017 г. на этом памятнике был исследован курган № 2017-1, материалы которого относятся к культуре ранних хунну III-II вв. до н. э. В конструкции этого кургана отсутствовал дромос ступенчатого типа, характерный для поздних погребений хуннуской знати, облик которых сформировался под влиянием ханьской культуры. Захоронение совершено в грунтовой яме подпрямоугольной в плане формы. Возле северной и южной стенок могилы обнаружены по 4 колеса от колесниц. Залегавшие возле северной стенки колеса содержат по 14 спиц, в то время как колеса возле южной стенки – по 24 спицы. Аналогичные четырехколесные колесницы обнаружены в Пятом Пазырыкском кургане в Горном Алтае. Считается, что их происхождение восходит к культурам сакского облика (рис. 4). Конструкция колес пазырыкской колесницы включает по 16 спиц, что сближает ее с остатками колесницы, найденными возле северной стенки кургана Чихертин Зу № 2017-1. Колеса, обнаруженные возле южной стенки кургана, содержат по 24 спицы и находят аналогии в конструкции колесницы с памятника Мацзяюань, где колеса имеют по 28 спиц. Чем больше спиц было у колеса, тем более плавным и маневренным становился ход колесницы. Представляется вероятным, что в памятнике Чихертин Зу обнаружены колесницы двух типов – пазырыкского и жунского. Выявленные в могиле детали колесниц в значительной степени отличаются от ханьских [Монголь-ый…, 2020, с. 206–269; Кан Ин Ук, 2020].

Рис. 4. Колесницы из археологических памятников:

1 – Чихертин Зу № 2017-1, Монголия; 2 – Пятый пазырыкский курган ( 1 – по [Монголь-ый…, 2020]; 2 – по [Баркова, 1973])

Fig. 4. Carriages from archaeological sites:

1 – Chikhertyn Zoo no. 2017-1, Mongolia; 2 – the Fifth Pazyryk mound ( 1 – after Monggor-ui…, 2020]; 2 – after [Barkova, 1973])

Прочие находки также указывают на раннюю датировку этого захоронения. Это предположение подтверждают и абсолютные даты, полученные для образцов, взятых с деталей колесниц и гроба. По углю с деталей колесниц были получены даты 2 195 л. н. (360–197 BC, AA11162), 2 230 л. н. (380–206 ВC, AA111164), а по древесине гроба – дата 2 130 л. н. (350–50 BC, IAEA C7). Все три даты укладываются в интервал III в. до н. э. [О Джэжин и др., 2018].

Поводя итог всей приведенной выше аргументации, можно заключить, что колесницы из хуннуского погребения Чихертин Зу № 2017-1 по облику не ханьские, а центральноазиатские. Они были изготовлены под влиянием культур сакского облика. Наличие в погребении колес от колесниц можно расценивать как свидетельство существования у ранних хунну обычая ритуального выставления тел умерших правителей и знати, аналогичного пазырык-скому. Вероятно, когда правитель хунну умирал, его тело помещали в колесницу и возили по подвластным ему территориям, а по завершении ритуального путешествия колеса с колесницы снимались и укладывались в могилу правителя вместе с его телом. Точное время сооружения кургана Чихертин Зу № 2017-1 установлено по абсолютным датам и подтверждается деталями конструкции колесниц – III в. до н. э., т. е. не позднее II в. до н. э. Таким образом, время совершения захоронения в кургане совпадает с периодом существования у хунну «золотой статуи человека для жертвоприношений Небу», указанным в «Ши цзи». Это еще раз подтверждает нашу гипотезу о том, что культура хунну сложилась на основе кочевых культур IV–III вв. до н. э., привнесенных с Алтая и Восточного Казахстана в период правления известных из письменных источников шаньюев Модэ (Маодуня) и Тоуманя.

«Золотая культура» сакского облика, появившаяся у ранних хунну в начале IV–III вв. до н. э., получила широкое распространение в Северном Китае, в районе Великой Китайской стены. Появившиеся в этот период в районе Великой Китайской стены погребальные комплексы с большим количеством золотых предметов, несомненно, связаны с формированием ранних хунну и их противостоянием с Китаем. Могилы правителей хунну IV–III вв. до н. э. с многочисленным погребальным инвентарем из золота обнаружены в Северном Китае (Алучайдэн, Сигоупань и др.). На основе заимствованной у культур сакского облика традиции создания золотых украшений для «золотых людей» был изобретен и драгоценный головной убор – так называемая «золотая корона». Захваченная Хо Цюйбином у хунну «золотая статуя человека для жертвоприношений Небу» во времена династии Цинь находилась в местности Юньян, а это означает, что обычай создания «золотых людей» у хунну существовал уже в III в. до н. э. Кроме того, в это время на территории Монголии появляется пазырыкская культура, а на территории севернее Великой Китайской стены – культура саков. Таким образом, представляется вполне вероятным, что «золотой статуей человека для жертвоприношений Небу» у хунну стал сакский «золотой человек».

События, связанные с военным походом Хо Цюйбина против хунну, произошли в весеннее время. Обычно сооружением могил и курганов в степи люди занимались в конце лета – осенью, следовательно, вполне вероятно, что весной они производили подготовку тел умерших – бальзамирование. С момента падения династии Цинь до времени военного похода ханьских войск Хо Цюйбина против хунну прошло около 100 лет. Трудно себе представить, что обряд ритуального выставления тела у хунну мог продолжаться так долго. Представляется наиболее вероятной версия о том, что военным трофеем Хо Цюйбина стал уже подготовленный к погребению забальзамированный «золотой человек», а именоваться «статуей» он стал в связи с погребальной традицией династии Цинь.

Далее рассмотрим эволюцию традиции, связанной с «золотой статуей человека для жертвоприношений Небу» у хунну. В письменных источниках отмечено, что статую помещали в кумирню. Однако в III в. до н. э. никаких остатков культовых сооружений и зданий вообще у хунну не обнаруживается, поэтому подтвердить или опровергнуть эти сведения не представляется возможным. Известно только, что кумирня располагалась недалеко от столицы Циньского государства, у гор Ганьцюаньшань в уезде Юньян. Очевидно, что после за- хвата этой местности войсками Цинь кумирня, если таковая и существовала, была разрушена и в дальнейшем не сооружалась. Многочисленные посланники из Китая наносили визиты правителям хунну во время правления империи Хань и оставили записи о своих посольствах, в которых описаны традиции и обычаи хунну, но сообщения о культах, связанных со «статуей золотого человека для жертвоприношений Небу» в них отсутствуют. Вероятно, после захвата этой реликвии ханьцами в обрядовой практике хунну произошли кардинальные изменения. Именно в это время на территории Монголии широко распространяются типичные курганы хуннуской знати, а проявлением ритуальной деятельности становятся преимущественно наскальные изображения. Поскольку большая часть известных на сегодняшний день материалов по культуре хунну этого периода сосредоточена на территории Монголии, можно заключить, что трансформация погребальной и ритуальной практики, а также упадок культа «золотого человека» происходит после переноса центра хуннуской державы в Монголию.

Заключение

В данной статье были рассмотрены многочисленные вопросы, связанные с загадочным феноменом «золотой статуи человека для жертвоприношений Небу» в культуре хунну. Установлено, что этот феномен представляет собой сложную поминально-погребальную традицию, происхождение которой связано с культурами сакского облика Центральной Азии. Удалось прояснить сущность и содержание данного феномена: когда умирал правитель или представитель знати у хунну, его тело помещали в погребение не сразу. Вероятно, забальзамированное тело усопшего обряжали в богато расшитые золотыми украшениями одежды и подвергали ритуальному выставлению. Данная традиция демонстрирует прямую связь с историей ранних хунну. Согласно данным письменных источников, хунну появляются на исторической арене в конце IV в. до н. э., а достигают своего могущества в III в. до н. э. При этом большая часть исследованных на сегодняшний день царских курганов хунну датировано серединой I в. до н. э. - серединой I в н. э. Таким образом, изучение истории и культуры ранних хунну по археологическим источникам в настоящий момент не представляется возможным. На территории Монголии присутствуют памятники культуры хунну IV–II вв. до н. э., но и здесь они крайне малочисленны.

Другой важной особенностью этого периода является активная трансляция золотых изделий и других элементов материальной и духовной культуры с территории Казахстана в Китай через Ганьсуский коридор. Вероятно, этот путь сыграл главную роль в передаче хунну поминально-погребальной традиции «золотых людей».

«Золотая статуя человека для жертвоприношений Небу» представляет собой уникальный и загадочный феномен культуры хунну и практически единственное более или менее достоверное письменное свидетельство о ритуальной деятельности у ранних хунну, находящее подтверждение в археологических материалах. В дальнейшем традиция использования «золотой статуи человека для жертвоприношений Небу» у хунну исчезает. Вместо нее возникает новая поминально-погребальная традиция, основу которой составляют погребения китайского типа со ступенчатым дромосом и инвентарным комплексом, включающим престижные предметы китайского импорта. Тем не менее, самые грандиозные погребальные комплексы хунну сосредоточены на территории Монголии. Это обстоятельство свидетельствует в пользу того, что высшие слои хуннуского общества в меньшей степени ощутили на себе влияние со стороны китайской культуры.

Таким образом, «золотая статуя человека для жертвоприношений Небу» у хунну - это не какое-то незначительное явление, единожды упомянутое в письменных источниках, а уникальный историко-культурный феномен, сопровождающий всю раннюю историю народа хунну.

Ван Цзыцзинь. Чжидао юй сюнну «цзитянь цзиньжэнь» [Прямой тракт и «золотая статуя для жертвоприношений Небу» у сюнну] // Шэхуэй кэсюэ. 2017. № 6. С. 137–143

(на кит. яз.)

Кан Ин Ук. Пугбан Йурасиа чховон чиёк-ква Ханбандо кёрю-ый когохак: кивонджон 4– 2 сеги тэ сакха ге мунхва-ый юиб-ыль чунсим-ыйро) [Контакты древних культур Северной Евразии и Корейского полуострова по данным археологии: распространение культур сакского облика в IV–II вв. до н. э.] // Хангук сангоса хагбо [Древняя история Кореи]. 2008. № 100. С. 51–76. (на кор. яз.)

Кан Ин Ук. Йурасиа чхондонги – чхоги чхольги сидэ-ый чонгё-джок хёнсан-ыросоый когохак чарё [Духовная культура населения Евразии в бронзовом – раннем железном веке по данным археологии] // Когохак чарё-ро пон Сибериа-ый есль сеге [Древнее искусство Сибири] / В. И. Молодин, пер. Кан Ин Ука. Сеул: Чурюсон, 2003. С. 276–303. (на кор. яз.)

Кан Ин Ук. Ванджу Саннимни юджок-ро пон Тонасиа тонгом мунхва-ый кёрю-ва чонгэ: тонджусик ком-ый мэнап-ква чхондонги чанин-ый иджу-рыль чунсим-ыйро [Распространение и взаимодействие культур с бронзовыми кинжалами в Восточной Азии по материалам памятника Саннимни в уезде Ванджу: клад кинжалов восточночжоуского типа и миграция ремесленников] // Хонам когохакпо [Журнал Асс. археологии р-на Хонам]. 2016. № 54. C. 4–25. (на кор. яз.)

Кан Ин Ук. Хюнно-ый пальхун-гва кодэ Ханбандо [Расцвет хунну и Корейский полуостров в древности] // Хюнно чегуг-ый мисуль [Искусство империи хунну]. Тэджон: Нац. исслед. ин-т культурного наследия Республики Корея, 2020. С. 232–257 (на кор. яз.)

Линь Гань. Сюнну ши [История сюнну]. Хух-Хото: Нэймэнгу жэньминь чубаньшэ, 2007. 330 с. (на кит. яз.)

Монголь-ый мудом [Погребальные памятники Монголии]. Квачхон: Чининджин, 2020. 384 с. (на кор. яз.)

О Джэжин, Ан Джэпхиль, Чо Санги, Лим Тонджэ, Ким Хёнгон. Монголь Чихертин Зу хюнно мудом-ый тхыкджин-гва ыйи [Особенности и значение захоронения культуры хунну Чихертин Зу в Монголии] // Чунан кого ёнгу [Журнал археологических исследований центрального ин-та культурного наследия]. 2018. № 26. С. 99–123. (на кор. яз.)

Полосьмак Н. В. Алтай чховон-ый кимаин: 2500 нён-ый чам-эсо ккэонан орым конджу-ва мира чонсадыль [Всадники степей Алтая: ледяная принцесса и ее воины, пробудившиеся ото сна длиной в 2500 лет] / Пер. Кан Ин Ука. Сеул: Чурюсон, 2016. 492 с. (на кор. яз.)

Саги вегугджон ёгджу [Переводы и комментарии к записям из «Ши цзи», посвященным соседям древнего Китая]. Сеул: Тонбуга ёкса чэдан [Фонд истории Северо-восточной Азии], 2009. 330 с. (на кор. яз)

Сижун ичжэнь (Мацзяюань Чжаньго муди чуту вэньу) [Сокровища западных жунов (Археологические находки могильника эпохи Сражающихся царств Мацзяюань)]. Пекин: Вэньу чубаньшэ, 2014. 246 с. (на кит. яз.)

Ци Яньянь. «Цзиньжэнь» синсян цяньси [Краткий анализ образа «золотого человека»] // Бэйфан вэньсюэ. 2011. № 10. С. 174–175. (на кит. яз.)

Эгами Намио. Юрасия кодай хоппо бунка [Культуры северной части древней Евразии]. Киото: Дзэнкоку сёбо, 1948. 403 c. (на яп. яз.)

Kang In Uk. Early Relations of the Korean Peninsula with the Eurasian Steppe. In: Sino Platonic Paper. Philadelphia, Uni. of Pennsylvania Press, 2020, iss. 301, pp. 1–31.

Egami Namio. Yu:rashiya kodai hoppo bunka [Ancient Eurasian northern Culture]. Kyoto, Zen-koku syobo:, 1948, 403 p. (in Jap.)

Kang In Uk. Bukbang Yurasia chowon jiyeok-gwa hanbando gyoryu-ui gogohak: giwonjeon 42 segi dae saka gye munhwa-ui yuib-eul jungsim-euro [Inflow of Saka culture in Northern part of China and Korea during 4th – 2nd Century BC and reexamination of the earliest evidence of steppe culture in Korean Peninsula]. Hanguk sanggosa hakbo [ Journal of the Korean Ancient Historical Society ], 2008, no. 100, pp. 51–76. (in Kor.)

Kang In Uk. Early Relations of the Korean Peninsula with the Eurasian Steppe. In: Sino Platonic Paper. Philadelphia, Uni. of Pennsylvania Press, 2020, iss. 301, pp. 1–31.

Kang In Uk. Hyungno-ui balheung-gwa godae Hanbando [The Rise of the Xiongnu and the ancient Korean Peninsula]. In: Hyungno jegug-ui misul [The xiongnu, art of an empire]. Daejeon, National research inst. of cultural heritage of Republic of Korea, 2020, pp. 232–257. (in Kor.)

Kang In Uk. Rasprostranenie zolotoi kul'tury sakov i formirovanie Velikogo Shelkovogo puti [The spread of the golden culture of the Saks and the formation of the Great Silk Road]. In: Zoloto vlastelinov kazakhskikh stepei. Sovmestnyi katalog Respubliki Koreya i Respubliki Kazakhstan [Gold of the rulers of the Kazakh steppes. Joint catalog of the Republic of Korea and the Republic of Kazakhstan]. Seoul, National research inst. of cultural heritage of Republic of Korea, 2018, pp. 376–418. (in Russ. and Kazakh.)

Kang In Uk. Wanju Sangrim-ri yujeog-euro bon Dongasia donggeom munhwa-ui gyoryu-wa jeongae: dongjusik geom.-ui maenap-gwa cheongdonggi jangin-ui iju-reul jungsim-euro [Reexamination of the Bronze daggers from Sangrim-ri, Wanju, and the Bronze dagger cultures of northeast Asia during the first millenium BC]. Honam gogohakbo [ The Honam Archeological society Journal ], 2016, no. 54, pp. 4–25. (in Kor.)

Kang In Uk. Yurasia cheongdonggi sidae – chogi cheolgi sidae-ui jonggyo-jeok hyeongsang-euroseoui gogohak jaryo [Spiritual culture of the population of Eurasia in the Bronze – Early Iron Age according to archeological data]. In: Ancient art of Siberia. By V. I. Moldin in tarnsl. by Kang In Uk. Seoul, Juryuseong, 2003, pp. 276–303. (in Kor.)

Krol Yu. L., Romanovsky B. V. Opyt sistematizatsii traditsionnoi kitaiskoi metrologii [Experience of systematization of traditional Chinese metrology] In: Strany i narody vostoka [Countries and peoples of the East]. Moscow, Nauka, 1982, iss. 23: Far East (History, Ethnography, Culture), pp. 209–243. (in Russ.)

Lin Gan. Xiongnu shi [History of Huns]. Hohhot, Inner Mongolia People’s Publishing House, 2007, 330 p. (in Chin.)

Monggor-ui mudeom [Burials of Mongolia]. Gwacheon, Jininjin, 2020, 384 p. (in Kor.)

Oh Jae Jin, Ahn Jae-Pil, Cho Sang-Gi, Lim Dong-Jae, Kim Hyeong-Kon . Monggol Chikhertyn Zoo hyungno mudeom-ui teukjing-gwa uiui [Characteristics and Significance of the Xiongnu Tomb in the Chikhertyn Zoo, Mongolia]. Jungang gogo yeongu [ Journal of Central Institute of Cultural Heritage ], 2018, no. 26, pp. 99–123. (in Kor.)

Polosmak N. V. Altai chowon-ui gimain: 2500 nyeon-ui jameseo kkaeeonan eoreum gongju-wa mira jeonsadeul [Riders of the Altai steppes: the ice princess and her warriors, awakened from a sleep of 2 500 years]. Seoul, Juryuseong, 2016, 492 p. (in Kor.)

Qi Yanyan. “Jinren” xingxiang qianxi [Brief Analysis of the Image of “Golden Man”]. Northern Literature , 2011, no. 10, pp. 174–175. (in Chin.)

Sagi oegukjeon yeokju [Translations and commentaries on entries from the “Shi ji” dedicated to the neighbors of ancient China]. Seoul, Dongbuga yeoksa jaedan [Northeast Asian History Foundation], 2009, 330 p. (in Kor.)

Wang Zijin. The Straight Road and the Huns “Golden-Colored Human Statue Used for the Worship of Heaven”. Journal of Social Sciences , 2017, no. 6, pp. 137–143. (in Chin.)

Xirong yizhen (Majiayuan Zhanguo mudi chutu wenwu) [Treasures of the Xirong (Cultural Relics Unearthed from the Majiayuan Warring States Cemetery)]. Beijing, Cultural Relics Publ., 2014, 246 p. (in Chin.)

Список литературы Феномен "золотой статуи человека для жертвоприношений небу" в культуре хунну

- Акишев А. К. Курган Иссык. Искусство саков Казахстана. М.: Искусство, 1978. 132 с.

- Аржан. Источник в долине царей. Археологические открытия в Туве. СПб.: Изд-во «Славия», 2004. 64 с.

- Баркова Л. Л. Алтайские курганы. Выставка «Культура и искусство древнего населения Сибири». Краткий путеводитель. Л.: Аврора, 1973. 26 с.

- Кан Ин Ук. Распространение золотой культуры саков и формирование Великого Шелкового пути // Золото властелинов казахских степей. Совместный каталог Республики Корея и Республики Казахстан. Сеул: Нац. исслед. ин-т культурного наследия Республики Корея, 2018. С. 376-418. (на рус. и казах. яз.)

- Кроль Ю. Л., Романовский Б. В. Опыт систематизации традиционной китайской метрологии // Страны и народы востока. М.: Наука, 1982. Вып. 23: Дальний Восток (История, этнография, культура). С. 209-243.

- Ван Цзыцзинь. Чжидао юй сюнну «цзитянь цзиньжэнь» [Прямой тракт и «золотая статуя для жертвоприношений Небу» у сюнну] // Шэхуэй кэсюэ. 2017. № 6. С. 137-143 (на кит. яз.)

- Кан Ин Ук. Пугбан Йурасиа чховон чиёк-ква Ханбандо кёрю-ый когохак: кивонджон 4- 2 сеги тэ сакха ге мунхва-ый юиб-ыль чунсим-ыйро) [Контакты древних культур Северной Евразии и Корейского полуострова по данным археологии: распространение культур сакского облика в IV-II вв. до н. э.] // Хангук сангоса хагбо [Древняя история Кореи]. 2008. № 100. С. 51-76. (на кор. яз.)

- Кан Ин Ук. Йурасиа чхондонги - чхоги чхольги сидэ-ый чонгё-джок хёнсан-ыросоый когохак чарё [Духовная культура населения Евразии в бронзовом - раннем железном веке по данным археологии] // Когохак чарё-ро пон Сибериа-ый есль сеге [Древнее искусство Сибири] / В. И. Молодин, пер. Кан Ин Ука. Сеул: Чурюсон, 2003. С. 276-303. (на кор. яз.)

- Кан Ин Ук. Ванджу Саннимни юджок-ро пон Тонасиа тонгом мунхва-ый кёрю-ва чонгэ: тонджусик ком-ый мэнап-ква чхондонги чанин-ый иджу-рыль чунсим-ыйро [Распространение и взаимодействие культур с бронзовыми кинжалами в Восточной Азии по материалам памятника Саннимни в уезде Ванджу: клад кинжалов восточночжоуского типа и миграция ремесленников] // Хонам когохакпо [Журнал Асс. археологии р-на Хонам]. 2016. № 54. C. 4-25. (на кор. яз.)

- Кан Ин Ук. Хюнно-ый пальхун-гва кодэ Ханбандо [Расцвет хунну и Корейский полуостров в древности] // Хюнно чегуг-ый мисуль [Искусство империи хунну]. Тэджон: Нац. исслед. ин-т культурного наследия Республики Корея, 2020. С. 232-257 (на кор. яз.)

- Линь Гань. Сюнну ши [История сюнну]. Хух-Хото: Нэймэнгу жэньминь чубаньшэ, 2007. 330 с. (на кит. яз.)

- Монголь-ый мудом [Погребальные памятники Монголии]. Квачхон: Чининджин, 2020. 384 с. (на кор. яз.)

- О Джэжин, Ан Джэпхиль, Чо Санги, Лим Тонджэ, Ким Хёнгон. Монголь Чихертин Зу хюнно мудом-ый тхыкджин-гва ыйи [Особенности и значение захоронения культуры хунну Чихертин Зу в Монголии] // Чунан кого ёнгу [Журнал археологических исследований центрального ин-та культурного наследия]. 2018. № 26. С. 99-123. (на кор. яз.)

- Полосьмак Н. В. Алтай чховоный кимаин: 2500 нёный чамэсо ккэонан орым конджува мира чонсадыль [Всадники степей Алтая: ледяная принцесса и ее воины, пробудившиеся ото сна длиной в 2500 лет] / Пер. Кан Ин Ука. Сеул: Чурюсон, 2016. 492 с. (на кор. яз.)

- Саги вегугджон ёгджу [Переводы и комментарии к записям из «Ши цзи», посвященным соседям древнего Китая]. Сеул: Тонбуга ёкса чэдан [Фонд истории Северовосточной Азии], 2009. 330 с. (на кор. яз)

- Сижун ичжэнь (Мацзяюань Чжаньго муди чуту вэньу) [Сокровища западных жунов (Археологические находки могильника эпохи Сражающихся царств Мацзяюань)]. Пекин: Вэньу чубаньшэ, 2014. 246 с. (на кит. яз.)

- Ци Яньянь. «Цзиньжэнь» синсян цяньси [Краткий анализ образа «золотого человека»] // Бэйфан вэньсюэ. 2011. № 10. С. 174-175. (на кит. яз.)

- Эгами Намио. Юрасия кодай хоппо бунка [Культуры северной части древней Евразии]. Киото: Дзэнкоку сёбо, 1948. 403 c. (на яп. яз.)

- Kang In Uk. Early Relations of the Korean Peninsula with the Eurasian Steppe. In: Sino Platonic Paper. Philadelphia, Uni. of Pennsylvania Press, 2020, iss. 301, pp. 1-31.