Феномены пола в различных группах организмов: критерии и предпосылки

Автор: Оскольский А.А.

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Материалы лекций и устных докладов

Статья в выпуске: 9, 2008 года.

Бесплатный доступ

Выявлены четыре критерия сексуализации, на основании которых различные биологические объекты признаются как мужские или женские. Показано, что в разных группах организмов реализуются все логически возможные комбинации этих критериев. Таким образом, за сексуализацией не стоит единого биологического содержания. «Пол», «половой процесс», «мужское», «женское» - это зооморфные метафоры, значимость которых обусловлена эпистемологическиой спецификой биологии как особого режима знания, сопряжённого с дисциплинарной властью (био-властью по М. Фуко). Проявления пола в большинстве групп организмов следует трактовать как гендерные (т.е. политические) конструкты, а не как природные феномены.

Фуко, пол, зооморфные, метафоры

Короткий адрес: https://sciup.org/146116179

IDR: 146116179 | УДК: 573

Текст научной статьи Феномены пола в различных группах организмов: критерии и предпосылки

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург

Выявлены четыре критерия сексуализации, на основании которых различные биологические объекты признаются как мужские или женские. Показано, что в разных группах организмов реализуются все логически возможные комбинации этих критериев. Таким образом, за сексуализацией не стоит единого биологического содержания. «Пол», «половой процесс», «мужское», «женское» - это зооморфные метафоры, значимость которых обусловлена эпистемологическиой спецификой биологии как особого режима знания, сопряжённого с дисциплинарной властью (биовластью по М. Фуко). Проявления пола в большинстве групп организмов следует трактовать как гендерные (т.е. политические) конструкты, а не как природные феномены .

Представления о поле чрезвычайно значимы для биологии. Различие между мужскими и женскими клетками, органами, а часто и особями обнаруживается у представителей самых разных групп организмов. Классические концепции наследственности, вида и микроэволюции подразумевают наличие полового процесса; агамные формы для них – это «трудные случаи», требующие особых ad hoc объяснений.

Но можно ли найти общее биологическое содержание в тех разнообразных феноменах, которые соотносятся с полом? Универсального определения пола, пригодного для всех случаев, пока не предложено, и такое положение дел в биологии даже не осознаётся как проблема (в отличие от «проблемы вида»): ведь в каждой крупной группе организмов с успехом используются свои специфичные трактовки пола. Но почему же тогда представления о поле важны настолько, что во многом предопределяют взгляд биологов на их объекты? Почему биологи так упорно ищут проявления пола в самых разных таксонах – хотя и не всегда их находят?

По-видимому, ответ на этот вопрос лежит в области эпистемологии биологического знания. Чтобы подойти к нему, нам потребуется очертить то разнообразие смыслов, которые сопряжены с представлениями о поле и о различении мужского и женского в рамках биологии. На этой основе мы попытаемся выявить те особенности биологического дискурса, которые предопределяют значимость проблематики пола.

Генетическая рекомбинация как половой процесс. При всем разнообразии феноменов пола их объединяет то, что они так или иначе сопряжены с генетической рекомбинацией – тем биологическим процессом, который обычно характеризуется как половой. Казалось бы, на этой основе можно дать и универсальное определение пола, однако такие попытки сталкиваются с рядом проблем. Рассмотрим понятия «генетическая рекомбинация» и «половой процесс» более внимательно.

Прежде всего, «половой процесс» – это более широкое понятие, нежели «пол». Половой процесс встречается во многих группах организмов, у которых нет никаких отличий между мужским и женским полом (некоторые примеры рассмотрены ниже, таблица). Таким образом, процесс генетической рекомбинации некорректно называть половым.

Далее, в ряде случаев генетическая рекомбинация не рассматривается как половой процесс. К ней относится вирусная трансдукция, а также различные внутригеномные перестройки [13], в том числе соматическая рекомбинация генных сегментов, обеспечивающая разнообразие иммуноглобулинов [1]. Под половым же процессом обычно понимается лишь рекомбинация ядерных геномов, образовавшихся в результате мейоза.

У организмов, не имеющих мейоза, рекомбинация геномов также описывается в терминах полового процесса, но при этом, как правило, осознаётся условность такого представления. Так, митотическая рекомбинация у аноморфных (несовершенных) грибов получила название парасексуального процесса [2]. Конъюгация бактерий также рассматривалась её первооткрывателями Дж. Ледербергом и Е. Тейтумом как половой процесс [16]. Эта трактовка конъюгации сохраняется в учебной литературе (например, [6]), но выходит из профессионального употребления.

Таким образом, мейоз оказывается тем признаком геномной рекомбинации, которая позволяет рассматривать её как половой процесс. Но откуда возникает это странное сочетание мейоза и пола? Почему представление о половом процессе распространилось на все случаи постмейотической рекомбинации геномов, и только на них?

Очевидно, что «половой процесс» – это термин, возникший как метафора, т. е. как перенос смысла с одних предметов на другие. В нашем случае представление о поле было перенесено с организмов, имеющих два пола, на предельно широкий круг живых существ. При столь обширной экспансии оно редуцировалось до самых общих биологических феноменов, имеющих отношение к полу: до рекомбинации геномов и мейоза. Причины такой экспансии метафоры пола будут разобраны ниже.

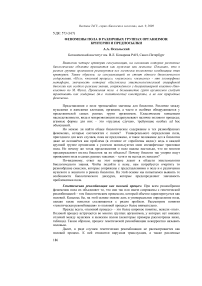

Примеры сочетаний критериев сексуализации

|

Вид |

Тип/отдел |

Критерии |

Источник |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|||

|

2 типа спаривания |

копулятивные органы |

разная подвижность |

разный размер |

|||

|

различение мужских и женских объектов |

||||||

|

Homo sapiens |

Chordata |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

Scilla sibirica |

Angiospermae |

+ |

+ |

- |

+ |

[4] |

|

Volvox carteri |

Chlorophyceae |

? |

- |

+ |

+ |

[23] |

|

Podospora anserina |

Ascomycota |

- |

+ |

- |

+ |

[20] |

|

Escherichia coli |

Bacteria |

+ |

+ |

- |

- |

[6] |

|

Monascus sp. |

Ascomycota |

? |

+ |

- |

- |

[18] |

|

Ectocarpus siliculosus |

Phaeophyceae |

? |

- |

+ |

- |

[23] |

|

Codium sp. |

Chlorophyceae |

? |

- |

- |

+ |

[23] |

|

Parascaris equorum |

Nematoda |

+ |

+ |

+ |

- |

[5] |

|

отсутствие сексуализации |

||||||

|

Chlamydomona s moewusii |

Chlorophyceae |

+ |

- |

- |

- |

[23] |

|

Coprinus cinereus |

Basidiomycota |

- |

- |

- |

- |

[19] |

|

Tetrahymena sp. |

Ciliophora |

- |

- |

- |

- |

[24] |

Различение мужского и женского. Проблематика пола тесно сопряжена с различением мужского и женского (т. е. с сексуализацией), которое проводится по отношению к самым разным биологическим объектам. Мужскими и женскими бывают молекулы (гормоны, феромоны), внутриклеточные структуры (хромосомы, ядра), клетки, органы и особи, относящиеся к самым разным группам живых существ. Но стоит ли за сексуализацией столь разнообразных объектов некое общее биологическое содержание? И существуют ли такие критерии, которые позволили бы отличить мужское от женского независимо от таксона?

Общее содержание тут, конечно, есть – это причастность к генетической рекомбинации, иначе называемой половым процессом. Как уже говорилось, однако, «генетическая рекомбинация» и «половой процесс» охватывают более широкий круг явлений, чем сексуализация. Здесь же нас будет интересовать именно специфика различения мужских и женских клеток, особей и их структур.

По-видимому, всё разнообразие случаев сексуализации биологических объектов может быть сведено к сочетаниям следующих четырёх критериев, на основании которых клетки, особи или их структуры признаются как мужские или женские:

-

1. Наличие двух (а не большего числа) типов спаривания (mating types). Различение мужского и женского подразумевает парность полов, на которую и указывает данный критерий.

-

2. Наличие копулятивных органов или иных структур. Структуры, которые обеспечивают активный перенос гамет, ядер или молекул ДНК, рассматриваются как мужские; женские же структуры воспринимают этих переносчиков генетического материала и обеспечивают сингамию.

-

3. Различие гамет, ядер или нитей ДНК по их подвижности: активно подвижные структуры рассматриваются как мужские, неподвижные – как женские.

-

4. Различие гамет по размеру: более крупные гаметы рассматриваются как женские, мелкие – как мужские.

Примеры сочетаний этих признаков в различных группах организмов приведены в таблице. Наличие двух типов спаривания (например, у Chlamydomonas ), выступает как необходимое, но не достаточное условие для различения мужских и женских клеток. В случае же Podospora anserina множественность типов спаривания (или, точнее, два типа спаривания, на которые накладывается сложный механизм гетерогенной несовместимости, регулируемый несколькими генами [21]) не позволяет говорить о мужских и женских «особях» (мицелиях), но вполне сочетается с наличием мужских и женских органов – антеридия и аскогона с трихогиной. Таким образом, число типов спаривания – это наиболее «мягкий» критерий сексуализации.

Остальные три критерия более строгие: наличие хотя бы одного из них позволяет рассматривать объект как мужской или женский. В природе можно найти все логически возможные комбинации этих трёх признаков (табл.), хотя некоторые из них встречаются очень редкою Так, для подавляющего большинства организмов, у которых мужские гаметы отличаются от женских, характерна либо анизогамия, либо оогамия: гаметы же равных размеров, но с разные по подвижности, весьма необычны, так что для них нет специального термина. У Ectocarpus подобное сочетание описывается как «поведенческое анизогамия» [12]: все гаметы у этой бурой водоросли имеют жгутики и морфологически неразличимы между собой, однако женские гаметы перед оплодотворением оседают на субстрат, в то время как мужские сохраняют подвижность.

Разнообразие комбинаций критериев мужского и женского в различных таксонах указывает на то, что между этими признаками нет жесткой биологической взаимообусловленности. Конечно, во многих случаях сексуализация появляется как результат эффективного разделения труда между мелкими подвижными и крупными неподвижными гаметами: первые обеспечивают рискованный поиск гаметы-партнёра, вторые – накапливают запас веществ, необходимых для дальнейшего развития зиготы [3]. Обе эти задачи, однако, могут решаться не самими гаметами, а другими (обычно – предшествующими им) стадиями жизненного цикла, иногда (например, при соматогамии у базидиомицетов) даже не требующими наличия специализированных гамет. Кроме того, далеко не у всех организмов (особенно одноклеточных) зигота нуждается в дополнительном запасе веществ. Можно видеть, что биологическая значимость подвижности/неподвижности клеток или ядер, размера гамет и наличия совокупительных органов зависит от конкретных особенностей организма и его образа жизни, которые могут быть очень разнообразны. Конечно, разделение труда между структурами, ответственными за поиск гаметы-партнёра и за накопление запасных веществ для зиготы, можно рассматривать как преобладающий эволюционный тренд во многих группах организмов, но под эту схему нельзя подвести всё разнообразие случаев сексуализации.

Таким образом, за сексуализацией биологических объектов не стоит единого биологического содержания. Говоря о мужских и женских клетках, органах или особях применительно к разным группам организмов, мы рискуем провести некорректные гомологии между ними, и тем самым совершить смысловые подмены. Конечно, понятия «мужское» и «женское» вполне применимы ко многим животным и к человеку – но в масштабах всего органического мира их можно рассматривать как зооморфные (и даже антропоморфные) метафоры. За пределами отдельных разделов зоологии и, возможно, ботаники такие метафоры кажутся излишними; от них можно было бы отказаться без содержательных потерь, тем более что они не играют ключевой роли в имеющейся терминологии (нет необходимости, например, считать анетридий аскомицетов мужской структурой, а аскогон – женской). Про такой отказ, однако, речь не идёт: метафоры «мужского» и «женского» – равно как и «полового процесса» – очень значимы для биологического дискурса. Ниже мы рассмотрим, почему это так.

Биология как знание телесности . На наш взгляд, значимость метафор пола для биологии – как и сама метафоричность, «нестрогость» биологического дискурса – обусловлены эпистемологическиой спецификой науки о жизни. Биология не может игнорировать телесность изучаемых живых существ, и вместе с тем, следует установкам на объективацию познаваемого предмета. Телесность и объектность, однако, подразумевают различные способы обращения с изучаемым предметом, требующими разных познавательных процедур и средств представления знаний. Метафоры пола входят в число риторических средств биологии, которые позволяют выразить знание телесности.

Но чем же знание о живом существе как объекте отличается от знания его телесности? Отметим лишь некоторые черты этой оппозиции; более подробно они рассмотрены в других работах [7–10]:

-

1. Объект – это предмет, противополагаемый познающему субъекту. Мы знаем данную вещь как объект, если наше знание о ней совпадает со знанием любого возможного исследователя, который применит к ней те же самые познавательные процедуры, безотносительно телесных особенностей этого наблюдателя. Познающий субъект в этом случае полагается не как живой человек, а как картезианская бестелесная res cogitans.

-

2. Объект дан как предмет «ясного и отчетливого» восприятия, то есть чистого умозрения, в которое не привнесено искажений, обусловленных телесностью, и в частности, особенностями работы и состоянием органов чувств. Тело – предмет не умозрения, но действия, власти; это место приложения усилия, идущего от другого

-

3. Выражение знания об объекте – это его называние, «констатация факта». Обозначая объект таким-то термином (например, «лист»), мы просто называем уже имеющийся предмет, соотнося его со значением термина, но никак не воздействуем и не изменяем него. По классификации прагматических функций Дж. Остина [11], термин (слово «лист») в данном случае употребляется как констатив, то есть как средство называния чего-то.

-

4. Знание об объекте претендует на всеобщность, знание же о теле локально и ситуативно. Оно привязано к той ситуации, в которую вовлечены исследователь и исследуемый предмет. «Тела вообще» не бывает – есть множество ситуаций и соответствующее ему множество интерпретаций телесности.

Знание тела исключает радикальное противополагание наблюдателя и предмета. Чтобы знать предмет как тело, необходимо, чтобы сам исследователь обладал телом. Знание других тел возможно лишь в горизонте телесности исследователя. Телесность изучаемого живого существа в горизонте телесности исследователя, его индивидуального тела и тех коллективных (социальных, родовых и т. д.) тел, в который оно вовлечено.

тела. Тело исследователя и исследуемое тело выступают при этом как два места приложения сил; два полюса власти.

Выражение знания тела – это действие, перформативный акт, изменяющий само это тело. Безымянное тело не имеет органов; произнося «вот лист», я устанавливаю некий топос тела, которому присваиваю имя «лист». Тем самым я совершаю перформативный акт – подобно тому, как произнесение фразы «это подарок» при передаче вещи другому человеку осуществляет акт дарения, смены её владельца. По Дж. Остину, слово «лист» вместе с сопутствующими глаголами («я полагаю, что…») используется в этом случае как перформатив (точнее – вердиктив). В отличие от употребления констатива, использование которого может оказаться истинным или ложным , применение перформатива бывает успешным или безуспешным .

Любое знание может обрести статус научного только при условии, что оно сообщено другим людям и востребовано ими. Ситуативное знание о теле может стать таковым лишь в той мере, в какой исследовательская ситуация сопряжена с теми телесными практиками (а значит – и с теми техниками власти), которые распространены в данном социуме. Но как связаны телесные практики и техники власти с биологическим знанием?

Как самостоятельный дискурс биология оформилась в конце XVIII – начале XIX вв. (термин «биология» был предложен в 1802 г. Ж.-Б. Ламарком и, независимо от него, Г.Р. Тревиранусом), в то время, когда механизмы власти в западноевропейских обществах претерпевали глубокие изменения. Вместо репрессивных техник господства, основанных на «праве заставить умереть или сохранить жизнь» [14, с. 242] на первый план тогда выходили дисциплинарные практики принуждения живого тела («власть заставить жить или отвергнуть в смерть»). Эти техники очерчивают живое как особый регион, на котором только и возможно их осуществление, проводя при этом разделение живого (всего того, что можно «заставить жить или отвергнуть в смерть») и неживого (всех остальных сущих, не подлежащих дисциплинарному контролю). Заметим, что столь привычное для нас представление о живом как едином регионе, четко обособленном от неживого , вовсе не было тривиальным в XVIII в.: Камни, Растения и Животные рассматривались тогда как три самостоятельных царства Природы, между которыми допускались переходы, а положение микроорганизмов оставалось неясным [22].

Таким образом, сама биология есть продукт дисциплинарной власти («биовласти» по М. Фуко [14]), результат её экспансии за границы человеческой телесности. Предмет биологии конструируется как место приложения дисциплинарных практик, переносимых с тел человека (и по их образцам) на тела других живых существ. Этот перенос осуществляется посредством различных метафор, к числу которых относится и метафора пола [8;9].

Сексуализация и био-власть. Пол человека – это не только биологическая, но и социальная характеристика, во многом определяющая образ его жизни и место в обществе. В современную социологию и антропологию уже прочно вошло противопоставление биологического пола (sex), обусловленного телесным устройством индивида, и гендера (gender), т. е. социо-культурного определения человека как мужчины или женщины. Следует отметить, что термин «гендер» иногда используется в ботанике для обозначения относительного генетического вклада мужских и женских гамет данного растения в будущее потомство [15]. Мы, однако, будем говорить о гендере в том значении, которое принято в гуманитарных науках.

К гендерной сфере относятся различия между мужской и женской одеждой, занятиями, формами поведения, идеалами, именами, языковыми формами («я ушёл / я ушла»), вплоть до идентичности человека как мужчины или женщины. Эти – как и многие другие – гендерные различия не предзаданы строением и биологическими особенностями тела; они производятся и поддерживаются всем многообразием культурных (властных) практик, которые устанавливают «гетеросексуальную матрицу», т.е. перформатируют любого вовлечённого в них человека либо как мужчину, либо как женщину [17]. Гетеросексуальная матрица вводится очень жестко, без учёта биологических особенностей конкретных индивидов (таких, как число половых хромосом, развитие гениталий, гормональный статус и т.д.), затрудняющих определение их пола. Власть признаёт только два гендера – мужской и женский.

Гендерные различия имеют место в любом обществе, как при репрессивном, так и при дисциплинарном режиме власти. Только дисциплинарная власть (био-власть), однако, может быть распространена с тел человека на тела других организмов. При такой её экспансии гетеросексуальная матрица распространяется на всё живое: тела живых существ перформируются био-властью как мужские, женские или бесполые ( лишённые пола).

Заметим, что становление биологии в XVIII – начале XIX вв. сопровождалось развитием учения о поле у растений, значимый вклад в которое внёс Карл Линней. Обоснование сходства способов размножения у растений и животных (у которых традиционно признавалось наличие пола) вело к осознанию единства этих царств природы [25], и, таким образом, к очерчиванию региона живого – будущего предмета биологии. Подобным образом, описание конъюгации Escherichia coli , открытой Дж. Ледербергом и Е. Тейтумом в 1946 г., в терминах полового процесса имело важное значение для становления генетики бактерий: тем самым кишечная палочка была поставлена в ряд с другими объектами классической генетики [16].

Итак, мы полагаем, что сексуализация тел живых существ (и соответственно, значимость метафор пола для биологического дискурса) обусловлена спецификой биологии как особого режима знания, сопряжённого с дисциплинарной властью. Биология смотрит на предметы своего изучения сквозь призму гетеросексуальной матрицы, под которую подводятся весьма разнородные феномены в разных группах организмов. Отождествление постмейотической рекомбинации геномов с половым процессом, наличие мужских и женских клеток, особей и их структур в разных таксономических группах (по крайней мере – за пределами позвоночных) представляют собой проявления гендера, а не пола. Впрочем, сама оппозиция пола (как природного явления) и гендера (как искуственного конструкта) в свете этого вывода становится проблематичной…