Ферментативная активность черноземов Башкирского Зауралья в условиях техногенного загрязнения

Автор: Семенова И.Н., Суюндуков Я.Т., Ильбулова Г.Р.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 1-1 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Проведена сравнительная оценка ферментативной активности черноземов, подверженных аэротехногенному загрязнению со стороны предприятий горнорудной промышленности. Для наиболее загрязненных почв установлено изменение некоторых показателей ферментативной активности почв.

Ферментативная активность, техногенное загрязнение, целлюлозолитическая, протеолитическая, уреазная активности почвы

Короткий адрес: https://sciup.org/148200581

IDR: 148200581 | УДК: 574.26

Текст научной статьи Ферментативная активность черноземов Башкирского Зауралья в условиях техногенного загрязнения

Наличие в Башкирском Зауралье (БЗ) медноколчеданных месторождений и связанное с этим развитие горнодобывающей промышленности, а также активное функционирование горнообогатительных комбинатов привело к техногенному загрязнению почв металлами [1-3]. Это приводит к качественным и количественным изменениям показателей плодородия даже таких высокобуферных систем, как черноземы. Многочисленными исследованиями доказано, что ферментативная активность почв, состав и численность почвенной биоты может служить информативным индикатором экологического состояния биоценозов. Исследование ферментативной активности почв БЗ в условиях техногенного загрязнения проведено недостаточно.

В связи с этим целью данной работы являлось оценка ферментативной активности почв БЗ, находящихся в зоне техногенного воздействия.

Источником загрязнения почвенного покрова изучаемой территории являются горнообогатительные комбинаты, такие как Учалинский ГОК (УГОК), его Сибайский филиал (СФ УГОК), Бурибаевский ГОК (БГОК), осуществляющие добычу и переработку медно-цинковых колчеданных руд. Загрязнение осуществляется преимущественно аэрогенным путем за счет массовых взрывных работ в карьерах, в меньшей степени – дефляции с отвалов, в процессе транспортировки руд и их переработки. В непосредственной близости от отвалов почвы дополнительно загрязняются инфильтрацией.

Пробные площадки были заложены методом трансект с учетом направления преобладающих ветров на однородных участках естественных степных пастбищ с минимальным антропогенным воздействием.

В г. Сибай пробные площадки расположены в восточном, юго-восточном и северно-восточном направлениях на удалении 0,5, 5, 10 и 15 км от

источника загрязнения (ИЗ) (соответственно С 0,5 , С 5В , С 10В , С 5ЮВ , С 10ЮВ , С 15ЮВ , С 5СВ , С 10СВ , С 15СВ ); в г. Учалы – в северо-западном направлении на удалении 0,5 и 5 км(У 0,5 , У 5СЗ ); в северном направлении – 5 и 10 км от ИЗ (У 5С , У 10С ), а также на расстоянии 15 км в юго-восточном направлении (У15ЮВ). В п. Бурибай пробные площадки отбирались в западном направлении на удалении от ИЗ на 0,5, 5 и 10 км (Б 0,5 , Б 5З , Б 10З ) соответственно, в юго-восточном на удалении 5 км от ИЗ (Б 5ЮВ ), в северо-восточном направлении на удалении 5 и 10 км (Б 5СВ , Б 10СВ ) от ИЗ.

Отбор почвенных образцов осуществлялся в соответствии с ГОСТом 17.4.4.02-84 [4].

Оценка ферментативной активности загрязненных почв осуществлялась по показателям целлюлозолитической, протеазной и уреазной активностям. Целлюлозоразлагающую активность почв определяли с помощью метода аппликаций [9]. Протеазную активность определяли методом Ф.Х. Хазиева и Я.М. Агафаровой [9]. В качестве субстрата использовали 1,5% казеин в трис-HCl-буфере (pH – 8,0), время инкубации – 24 часа, температура инкубации 300С, активность выражали в мг тирозина на 1 г почвы за 24 часа. Интенсивность окраски измеряли при длине волны 750 нм. Уреазная активность определялась по методу Т.А. Щербаковой [11]. В качестве субстрата использовали 2% мочевину в фосфатном буфере (рН – 6,7), время инкубации 4 часа, температура инкубации – 300С, активность выражали в мг NH 3 на 1 г почвы за 4 часа.

Статистическую обработку данных осуществляли общепринятыми методами [6], с помощью пакета компьютерных программ Microsoft Exsel 2003, Statistica 6,0. При оценке статистической достоверности полученных данных использовали t-критерий Стьюдента.

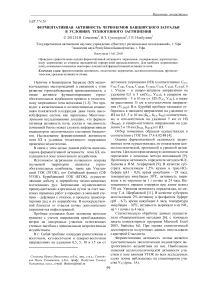

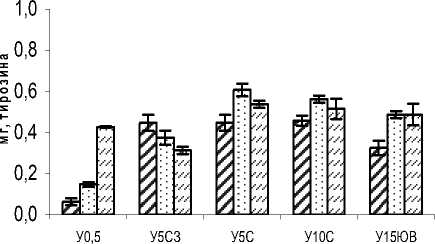

Ферментативная активность почвы является чувствительным экологическим индикатором антропогенного воздействия на нее. Наибольшие значения целлюлозолитической активности участков в зоне влияния УГОК во всех исследуемых слоях почвы наблюдались на стационарном участке У 5СЗ (рис. 1А).

0-10 10-20 20-30

В

Рис. 1. Разложение целлюлозы за 90 суток в почвенных образцах, отобранных на различных расстояниях от: А – УГОК; Б – СФ УГОК; В – БГОК

По мере удаления от УГОК целлюлозолитическая активность в слое 0-10 см достоверно возрастала, за исключением стационарного участка У15ЮВ, где значения этого показателя были ниже по сравнению со значениями участка У0,5. Мы связываем этот факт с пониженной влажностью на данном участке. Однако это может быть не единственным фактором, влияющим на ферментативную активность. Так, по данным Н.В. Старовой [7], И.К. Хабирова с соавт. [8], почвы вблизи с. Ахуново отличались чрезвычайно высоким содержанием некоторых тяжелых металлов, в том числе содержанием хрома, стронция и других, что могло также негативно отражаться на активности фермента. Целлюлозолитическая актив- ность в слоях 10-20 и 20-30 см на всем протяжении трансекты в северном направлении от УГОК оставалась практически неизменной (стационарные участки У5С и У10С). Верхний слой почвы во всех случаях обладал более высокой целлюлозолитической активностью по сравнению с нижележащими слоями, что согласуется с литературными данными [5]. Проведенный статистический анализ выявил наличие слабой отрицательной корреляционной связи между целлюлозолитической активностью почвы и содержанием в ней валовых форм меди (r = -0,35), цинка (r = -0,36), железа (r = -0,23).

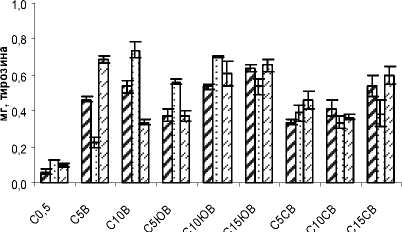

Результаты исследования целлюлозолитической активности почвы в зоне воздействия СФ УГОК показали (рис. 1Б), что в слое почвы 0-10 см этот показатель во всех исследуемых направлениях достоверно увеличивался по мере удаления от ИЗ (С 0,5 ), исключением явились значения на участке С10В. В этом случае значения ферментативной активности оставались примерно на одном уровне с активностью стационарного участка С0,5 (ИЗ). В юго-восточном направлении на расстоянии 5 и 10 км достоверных различий в значениях целлюлозолитической активности отмечено не было. В слое почвы 10-20 см целлюлозолитическая активность достоверно возрастала по сравнению со значениями С 0,5 (ИЗ) на участках С5В, С10ЮВ, С15ЮВ, С15СВ. В слое почвы 20-30 см значения активности достоверно увеличивались по сравнению с С 0,5 на участке С 5В , С 15ЮВ , С 10СВ и С 15СВ . Установлена слабая отрицательная корреляционная связь между значениями целлюлозолитической активности почвы и содержанием в них валовых форм меди (r =- 0,21) и железа (r = -0,43).

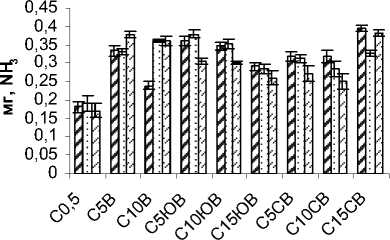

В зоне воздействия БГОК в слое почвы 0-10 см целлюлозолитическая активность была достоверно выше соответствующего показателя участка Б 0,5 лишь на стационарном участке Б 10СВ (рис. 1В). Активность слоя 10-20 см была наибольшей в почвах стационарных участках Б 5СВ и Б 10СВ . В слое почвы 20-30 см наибольшие значения целлюлозолитической активности наблюдали на участках Б 5З , Б 5СВ и Б 10СВ . Целлюлозолитическая активность верхнего слоя почвы в некоторых случаях была достоверно ниже, чем активность нижележащих слоев. По нашему мнению, это связано с недостатком влаги в верхних слоях почвы. Нижние почвенные горизонты сохраняли больше влаги, что положительно сказалось на целлюлозолитической активности. Установлено, что значение данной ферментативной активности в слое почвы 0-30 см достоверно коррелировало с содержанием валовых форм меди, цинка, железа (r = 0,78, r = 0,52 и r = 0,65 соответственно при p ≥ 0,95).

А

Б

Q 0-10 см □ 10-20 см □ 20-30 см

В

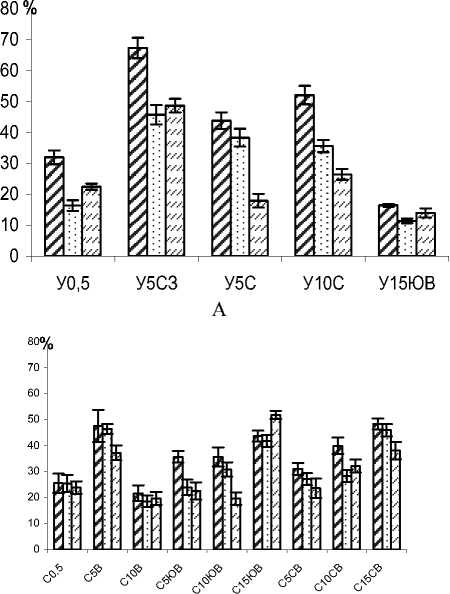

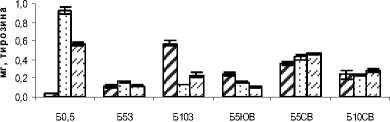

Рис. 2. Изменение протеазной активности в зависимости от удаленности от: А – УГОК; Б – СФ УГОК; В – БГОК

В биодинамике черноземов ведущая роль принадлежит гидролитическим ферментам азотного обмена [9, 11]. Это связано с тем, что черноземы характеризуются минимальной трофностью по отношению к азоту на фоне высокого содержания в них этого элемента в составе органических соединений. Азот органических соединений переходит в подвижную минеральную форму в результате последовательных процессов протеолиза и аммонификации под действием протеаз и амидаз. Активность этих ферментов в черноземах достоверно коррелирует при всех уровнях значимости с содержанием в них гумуса и азота [11].

Б

В

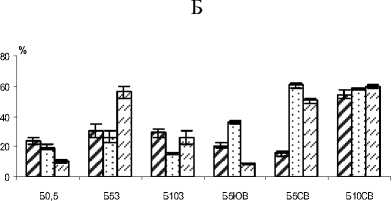

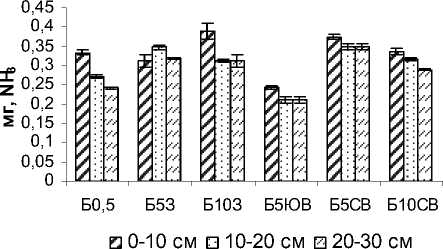

Рис. 3. Изменение уреазной активности в зависимости от удаленности от: А – УГОК; Б – СФ

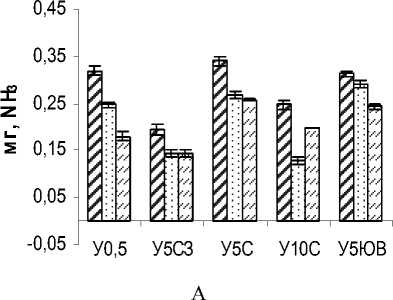

В зоне воздействия УГОК самая низкая протеолитическая активность была отмечена в слое 010 см участка У0,5 (рис. 2А). Во всех остальных изученных случаях активность верхнего почвенного слоя была значительно выше. В слое 10-20 см значения протеолитической активности были достоверно выше этой величины для участка У 0,5 . В слое почвы 20-30 см изменения протеолитической активности на разных участках были не столь значительными. Распределение уровня протеолитической активности по почвенному профилю выглядело следующим образом. В большинстве случаев эта величина для верхнего слоя была достоверно ниже по сравнению с более глубокими горизонтами. Особенно это было выражено в почве участка У0,5.

Значения протеолитической активности в зоне воздействия СФ УГОК достоверно повышались по мере удаления от ИЗ во всех изученных направлениях (рис. 2Б). Протеолитическая активность верхнего почвенного слоя в участках С 0,5 , С 5В , С 10В , С 5ЮВ , С 10ЮВ и С 5СВ была ниже, чем в нижлежащих слоях. Отметим, что эти участки более загрязнены Cu, Zn и Fe по сравнению с участками С 15ЮВ , С 10СВ , С 15СВ , в которых величина протеолитической активности верхнего и нижних почвенных слоев достоверно не отличалась. Таким образом, аккумуляция Cu, Zn и Fe верхним почвенным слоем ингибировала ферментативную активность.

Протеолитическая активность в зоне воздействия БГОК была наименьшей в верхнем слое почвы на участке Б 0,5 (рис. 2В). Максимальная протеолитическая активность верхнего слоя наблюдалась на участке Б 10З . В остальных участках (кроме Б0,5) достоверных отличий в активности протеазы по почвенным слоям не установлено. Статистическая обработка данных позволила выявить отрицательную корреляционную связь между активностью протеазы и содержанием в почве меди (r = -0,57-0,88), цинка (r = -0,26-86), железа (r = -0,40-0,77).

Между уровнем протеолитической активности и погодно-климатическими условиями (температурой и количеством осадков) за годы исследования, а также между ферментативной активностью и влажностью почвы достоверной корреляции не отмечено.

Таким образом, в результате изучения протеолитической активности почв можно сделать следующие выводы. Во-первых, на участках, расположенных ближе к ИЗ, наблюдается значительное снижение протеолитической активности верхнего почвенного слоя. Это объясняется аккумуляцией тяжелых металлов преимущественно в верхнем слое почвы, что вызывает ингибирование биологических процессов. В то же время в нижних слоях ферментативные и другие биохимические процессы протекают более интенсивно. Это подтверждают выявленные отрицательные корреляционные связи между протеолитической активностью и содержанием в почве металлов. Во-вторых, активность протеазы во многом определяется зональным подтипом почв: в черноземе обыкновенном и выщелоченном она была выше по сравнению с черноземом южным.

Из литературных данных известно, что измерение уреазной активности не всегда бывает пригодным для диагностики загрязнения почв металлами. Так, показано, что уреаза не реагирует или очень слабо реагирует на загрязнение почвы одним из самых опасных для человека и животных тяжелым металлом – кадмием. Действие цинка на активность уреазы зависит от реакции среды в почве: чем выше рН, тем при большем загрязнении снижалась активность фермента [12].

Наши исследования показали, что уреазная активность верхнего слоя почв чернозема южного и выщелоченного почти во всех случаях была выше активности нижних горизонтов (рис. 3).

В случае почв г. Сибай уреазная активность всех слоев была либо одинакова, либо активность нижних слоев была выше, чем верхних. Достоверная корреляционная связь между активностью уреазы и содержанием металлов была установлена только в черноземе обыкновенном (r = -0,83, p ≥ 0,95). Учитывая тот факт, что почвы в зоне влияния СФ УГОК являются наиболее загрязненными Cu, Zn и Fe, можно предположить, что повышенная аккумуляция металлов верхним горизонтом ингибирует активность уреазы. Определение зависимости величины разложения мочевины от погодно-климатических условий не выявило наличия достоверной корреляции.

Таким образом, изученные показатели биологической активности в разной степени пригодны для объективной оценки загрязненности почв металлами. Наиболее чувствительной к действию металлов оказалась протеаза, менее чувствительными – уреаза, целлюлаза.

Список литературы Ферментативная активность черноземов Башкирского Зауралья в условиях техногенного загрязнения

- Шагиева Ю.А. Суюндуков Я.Т. Техногенез и проблема экологической безопасности в Башкирском Зауралье//Создание высокопродуктивных агроэкосистем на основе новой парадигмы природопользования: Сб. докл.в науч.-практич. конф., посвященной 95-летию со дня рождения профессора С.Н. Тайчинова Уфа: БГАУ, 2001. С.63-65.

- Опекунова М.Г., Алексеева-Попова Н.В., Арестова И.Ю., Грибалев О.В., Краснов Д.А., Бобров Д.Г., Осипенко О.А., Соловьева Н.И. Тяжелые металлы в почвах и растениях Южного Урала. II. Экологическое состояние антропогенно нарушенных территорий//Вестник СПбГУ. Сер. 7. 2002. Вып.1 (№ 7). С. 63-71.

- Сингизова Г.Ш. Тяжелые металлы в системе почва -растениеводческая продукция в условиях техногенного воздействия (на примере г.Сибай)//Автореф. … канд. биол. наук. Оренбург, 2009. 20 с.

- Постановление Госстандарта СССР от 19.12.1984 №4731 ГОСТ от 19.12 1984 № 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа. Охрана природы. Почвы: Сб. ГОСТов. М.: ИПК Издательство стандартов, 2000.

- Хазиев Ф.Х. Методы почвенной энзимологии. М.: Наука, 2005. 252 с.

- Лакин Г. Ф. Биометрия. М.: Высшая школа, 1980. 293 с.

- Старова Н.В. Проблемы экологии: Принципы их решения на примере Южного Урала/Под ред. Н.В. Старовой. -М: Наука, 2003. -287 с.

- Хабиров И.К., Батанов Б.Н., Габбасова И.М., Асылбаев И.Г., Якупов И.Ж. Влияние горнорудного комплекса Зауралья на химический состав почв//Вестник ОГУ. 2007. №1. С. 111-114.

- Хазиев Ф.Х., Агафарова Я.М. Активность ферментов азотного обмена и динамика азота в черноземах.//Азотный фонд и биохимические свойства почв Башкирии. Уфа, 1977. С. 41-69.

- Щербаков А.П., Хазиев Ф.Х., Кузнецова Г.И. Азотный фонд и биологическая активность чернозема//Земельные ресурсы Южного Урала и Среднего Поволжья и вопросы рационального использования почв. Уфа, 1973. С.75-76.

- Щербаков А.П., Михновская А.Д., Хазиев Ф.Х. Сравнительная характеристика микробиологических и ферментативных показателей черноземов Европейской части СССР//Почвоведение. 1984. № 10. С. 45-52.

- Лебедева Л.А., Лебедев С.Н., Едемская Н.Л. Влияние тяжелых металлов и извести на уреазы в дерново-подзолистой почве//Вестн. Моск. ун-та. Сер. Почвоведение. 1995. № 2. С.68-71.