Ферментативная активность и эмиссия закиси азота из дерново-подзолистой супесчаной почвы с биоуглем

Автор: Рижия Е.Я., Мухина И.М., Вертебный В.Е., Хорак Я., Конончук П.Ю., Хомяков Ю.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Агрофизический институт: от физических исследований к практике растениеводства (1932-2017)

Статья в выпуске: 3 т.52, 2017 года.

Бесплатный доступ

В сельскохозяйственных исследованиях, связанных с применением биоугля, раскрытию механизмов его взаимодействия с почвой уделяется значительное внимание. Один из информативных подходов - анализ ферментативной активности почвы как наиболее чувствительного индикатора ее состояния. Для оценки влияния древесного биоугля на ферментативную активность дерново-подзолистой супесчаной почвы и кумулятивную эмиссию закиси азота (N2O) мы провели 90-суточный лабораторный эксперимент, сравнив в 9-кратной повторности показатели в контроле (почва, К), в почве с биоуглем (Б), с минеральным удобрением (нитроаммофоска N16P16K16, N90) и при сочетании минерального удобрения с биоуглем (N90 + Б). Исследовали катализирующей эффект уреазы (карбамид-амидогидролаза, КФ 3.5.1.5), каталазы (H2O2:Н2О2-оксидоредуктаза, КФ 1.11.1.6), пероксидазы (1,2,3-пирогаллол:Н2О2-оксидоредуктаза, КФ 1.11.1.7) и полифенолоксидазы (О-дифенол:кислород-оксидоредуктаза, КФ 1.10.3.1). Выбор этих ферментов обусловлен их высокой чувствительностью к различным воздействиям и значимой ролью в трансформации органического вещества, от которой зависит цикл азота. Результаты исследований показали, что внесение биоугля в дозе 10 т/га достоверно (p 2O из почвы в 1,4 раза по сравнению как с контролем, так и с вариантом N90. Наличие биоугля в почве не оказывало существенного влияния на уреазную активность. В то же время активность изучаемых оксидоредуктаз в почве с биоуглем достоверно (p 2O и каталазной активностью были установлены высокие корреляционные связи ( r = 0,85 и r = 0,87 соответственно для Б и N90 + Б). Расчет соотношения активности полифенолоксидазы и пероксидазы свидетельствовал об усилении (на 10-13 %) процессов минерализации гумусовых веществ в присутствии биоугля по сравнению с показателями в вариантах без биоугля. Таким образом, биоуголь достоверно обусловил смену окислительно-восстановительных условий в почве, что нашло отражение в изменении активности оксидоредуктаз, усилении минерализации гумусовых веществ, уменьшении эмиссии N2O. Изученные ферменты и эмиссия N2O оказались чувствительными биоиндикаторами состояния почвы с биоуглем и могут быть использованы для экологической оценки эмиссии парниковых газов в системах землепользования

Дерново-подзолистая супесчаная почва, биоуголь, нитроаммофоска, ферментативная активность, уреаза, каталаза, пероксидаза, полифенолоксидаза, эмиссия закиси азота

Короткий адрес: https://sciup.org/142214045

IDR: 142214045 | УДК: 631.95:631.4:57.042 | DOI: 10.15389/agrobiology.2017.3.464rus

Текст научной статьи Ферментативная активность и эмиссия закиси азота из дерново-подзолистой супесчаной почвы с биоуглем

Воздействие различных агроприемов на почвенный покров (обработки, внесения удобрений, мелиорантов) и собственно сельскохозяйственных культур вызывает изменение микробиологической и, соответственно, ферментативной активности (1). От интенсивности и направленности этих биологических процессов, а также от комплексного эффекта почвенных и климатических факторов зависит эмиссия закиси азота (N2O), которая существенно модифицирует климат (2).

Установлено, что внесение биоугля в почву изменяет физические и химические условия, которые влияют на деятельность микроорганизмов, контролирующих потоки C и N в биосфере (3-8). Полученные достоверные данные об эффективности снижения эмиссии N2O из дерново-подзолистой супесчаной почвы с помощью биоугля указывают на возможность его применения на легких по гранулометрическому составу почвах, но для обоснования этого приема необходимо четко представлять механизмы происходящих процессов, в частности свойства естественного ферментативного комплекса. Особое внимание, по нашему мнению, следует уделить катализирующему эффекту гидролаз и оксидоредуктаз (9, 10). Среди названных классов ферментов выделяются уреазы (КФ 3.5.1.5), каталазы 464

(КФ 1.11.1.6), пероксидазы (КФ 1.11.1.7) и полифенолоксидазы (КФ 1.10.3.1). Перечисленные ферменты обладают высокой чувствительностью к различным воздействиям и выполняют важные функции в трансформации органического вещества, от которой зависит цикл N (11-13). С уреазной активностью связана аммонификация мочевины и переход азота в доступную для растений форму. Каталаза относится к окислительновосстановительным ферментам. Полифенолоксидаза и пероксидаза участвуют в многоступенчатых процессах разложения и синтеза органических соединений ароматического ряда, влияя на образование гумуса (14). Биологическая диагностика почв по ферментативной активности позволит определить характер и степень антропогенного воздействия на почвенный покров и раскрыть механизмы взаимодействия внесенного продукта с почвой.

Нами впервые проведен сопряженный анализ влияния биоугля на процессы формирования N2O в почве и активность ферментов, принимающих участие в трансформации углерод- и азотсодержащих веществ, и показана существенная роль окислительно-восстановительных ферментов в выявлении механизмов воздействия биоугля на почву.

Цель выполненных модельных опытов заключалась в оценке влияния биоугля на эмиссию N2O и ферментативную активность дерновоподзолистой супесчаной почвы.

Методика . Образцы дерново-подзолистой супесчаной почвы отбирали из пахотного горизонта (0-28 см) до начала полевого сезона 2016 года (биополигон Меньковского филиала АФИ, Гатчинский р-н, Ленинградская обл.), высушивали при 22 °С и просеивали через сито (ячейка 2 мм). Биоуголь был получен быстрым бескислородным пиролизом древесины мягких лиственных пород деревьев (ольха, береза, осина) при температуре 550 °С. В почву вносили фракцию биоугля с диаметром частиц < 1 см.

По 300 г просеянной почвы, увлажненной до 23 % от наименьшей влагоемкости (НВ), помещали в вегетационные сосуды объемом 500 мл с герметичными крышками, в центре которых были установлены резиновые пробки для отбора проб воздуха при помощи шприца. В течение первых 7 сут проводили предварительную инкубацию для достижения равновесного состояния микробного сообщества и увлажненности. Затем в почву внесли биоуголь (вариант Б) в дозе 0,42 г/сосуд, что соответствовало 10 т биоугля на 1 га, нитроаммофоску N1 6 P1 6 K1 6 (вариант N90) в дозе 0,23 г/сосуд (90 кг N/га) или смесь биоугля и нитроаммофоски (вариант N90 + Б). Полученные субстраты равномерно перемешали. Контролем (К) служила почва без биоугля и удобрения, которую также предварительно инкубировали, затем перемешали. Образцы уплотняли до значения 1,2 г/см3, что соответствовало равновесной плотности сложения изучаемой почвы в полевых условиях. Повторность опыта 9-кратная, распределение образцов рендомизи-рованное. Сосуды помещали в биологический шкаф на инкубацию при постоянной температуре воздуха 28 °С. На протяжении всего эксперимента сосуды с почвой оставляли открытыми, закрывая только на время отбора воздуха для анализа на N2O (на 30 мин). Влажность почвы поддерживали, ориентируясь на массу сосудов при изначально заданной влажности, почву увлажняли после отбора воздуха.

Отбор проб воздуха проводили через день на протяжении первых 2 нед после внесения биоугля и минерального удобрения, далее 2-3 раза в неделю, после 60-х сут — один раз в неделю. Общая продолжительность эксперимента — 90 сут.

Концентрацию N2O в образцах воздуха измеряли на газовом хроматографе Fractovap 4130 («Carlo Erba Strumentazione SpA», Италия), осна- щенном детектором электронного захвата.

Динамику ферментативной активности (отбор проб через каждые 10 сут) изучали с использованием стандартных методик (13, 14): активность каталазы определяли перманганатометрией по Джонсону и Темпле, уреазы — фотоколориметрически с реактивом Несслера по количеству окрашенных комплексов аммиака, образующегося при гидролизе мочевины; пероксидазы и полифенолоксидазы — фотоколориметрически по Галстяну (1968).

Для обработки данных использовали пакеты программ Microsoft Excel и Statistics 8.0 («StatSoft Inc.», США). Статистический анализ включал вычисления значений средних ( M ), стандартных отклонений (±SD) и коэффициентов линейной корреляции ( r ) при p ≤ 0,05. Достоверность различий средних оценивали с помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) и метода апостериорного анализа по критерию достоверно значимой разности Тьюки (Tukey's honestly significant difference test) при p ≤ 0,05 (15).

Результаты . Основные агрохимические характеристики почвы при отборе: C орг. — 2,4 %; N общ. — 0,17 %; N-NO 3 — 11,2 мг/кг; N-NH 4 — 4,5 мг/кг; подвижный P2O5 — 299 мг/кг; подвижный K2O — 97 мг/кг; pHKCl 5,3; характеристика биоугля: Собщ. — 87,4 %; Nобщ. — 0,038 %, H — 28 мг/г, pH 7,6.

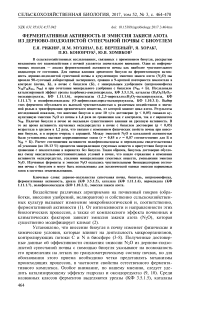

Расчет кумулятивных потоков N2O за 80 сут показал достоверные (p < 0,05) различия между всеми вариантами опыта (рис. 1). Внесение в исследуемую почву N16P16K16 (N90) увеличило кумулятивный поток N2O в 2 раза по сравнению с контролем, биоугля — снизило кумулятивную эмиссию в 1,4 раза как по сравнению с контролем, так и относительно показа- теля для почвы с минеральным удобрением.

400-г

От------------------------1------------------------1------------------------1------------------------1--------

4 июня 24 июня 14 июля 3 августа 23 августа

Дата

Рис. 1. Кумулятивная эмиссия закиси азота в образцах дерново-подзолистой почвы в контроле (1) , при внесении биоуголя (2) , удобрения (нитроаммофоска) (3) и биоугля в сочетании с удобрением (4). Приведены средние ( M ) и стандартные отклонения (±SD) (лабораторный опыт).

Полученные данные о способности биоугля снижать эмиссию N2O согласуются с результатами других ученых, показавших, что с переводом углеродных пулов биомассы при пиролизе в ароматическую форму, труднодоступную для почвенных микроорганизмов, существенно снижается скорость образования N2O. Это связано с изменением физических и химических условий жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, отвечающих за образование парниковых га зов. В некоторых работах показано (4-7), что эмиссия N2O существенно снижалась после внесения биоугля в почву даже при доле водонасыщенных пор 78 %, то есть в анаэробных условиях. Улучшение водно-воздушного режима почвы и ослабление процесса денитрификации приводило к уменьшению кумулятивной эмиссии N2O из почв.

Ранее также установлено, что биоуголь способствовал повышению активности, группового и функционального разнообразия в почвенном микробном сообществе (8, 16), стимулировал развитие почвенных плесневых грибов и аэробных целлюлозоразлагающих бактерий, активно потреб-466

ляющих азот и подавляющих рост азотобактера (17, 18).

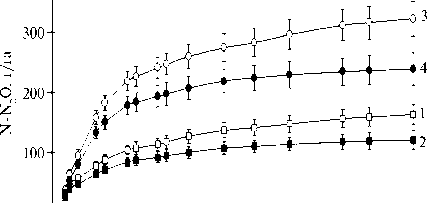

При внесении в почву органических, минеральных удобрений и мелиорантов возможно изменение активности уреазы, определяющей важные этапы превращения азотсодержащих веществ в почве. Результаты эксперимента показали, что по оценке степени обогащенности почв ферментами (19) исследуемые варианты почвы в эксперименте характеризовались как бедные по уреазной активности (от 3 до 10 мг N-NH4/10 г почвы за 1 сут). Изучение динамики накопления этого фермента показало усиление активности в течение 30 сут инкубации с дальнейшим снижением к концу эксперимента. Внесение нитроаммофоски достоверно (p < 0,05) увеличило уреазную активность (в среднем в 1,6 раза) по сравнению с контролем, тогда как внесение биоугля не существенно снижало уреазную активность по сравнению как с контролем, так и с показателем в варианте N90 (рис. 2). Коэффициенты корреляции (r) между эмиссией N2O и уреазной активностью были невысокими и составили (при p < 0,05) 0,51 (К), 0,38 (Б), 0,62 (N90) и 0,67 (N90 + Б). В исследованиях H. Jin (20) установлено, что при внесении в почву биоугля может наблюдаться снижение уреазной активности, которое связано с изменением pH среды (в своем большинстве различные виды биоугля имеют нейтральный pH) и высокой адсорб- ционной способностью биоугля.

Фермент

В нашем опыте каталазная активность

Рис. 2. Ферментативная активность дерново-подзолистой почвы в контроле (а) , при внесении биоуголя (б) , удобрения (нитроаммофоска) (в) и биоугля в сочетании с удобрением (г): У — уреаза, мг N-NH 4 /10 г почвы за 1 сут; К — каталаза, мг KMnO 4 /г почвы за 20 мин; П — перокида-за, мг пурпурогаллина в 100 г почвы: ПФО — полифенолокси-даза, мг пурпурогаллина в 100 г почвы. Приведены средние ( M ) и стандартные отклонения (±SD) (лабораторный опыт).

снижалась от начала до окончания наблюдения во всех исследованных вариантах. Подобную тенденцию отмечали и в других работах, например М.А. Размахина (21) и Е.В. Даденко (22) сообщали, что в лабораторных условиях каталазная активность имела общую тенденцию уменьшения к концу эксперимента и зависела от воздушного режима, влажности почв и плотности сложения.

По обогащенности ферментами (19) почвы в вариантах эксперимента характеризовались как очень бедные по каталазной активности (< 1 мг KMnO4/1 г за 20 мин). В контроле содержание этого фермента было минимальным и варьировало от 0,89 до 0,23 мг KMnO4/г за 20 мин. Внесение N90 достоверно (p < 0,001) усилило каталазную активность в среднем в 1,4 раза, так же как внесение биоугля (p < 0,05) увеличило активность фермента соответственно в 1,3 и 1,2 раза по сравнению с контролем и показателем в почве с нитроаммофоской (см. рис. 2). Коэффициенты корреляции между эмиссией N2O и каталазной активностью были высокими (р < 0,05) и составили 0,89 (К), 0,85 (Б), 0,84 (N 90 ) и 0,87 (N 90 + Б).

Результаты исследований показали, что активность пероксидазы была в среднем в 50 раз выше, чем активность полифенолоксидазы, а внесение биоугля существенно (p < 0,05) увеличило активность этих ферментов, по сравнению с таковой в вариантах без биоугля. Скорее всего, это 467

связано с особыми условиями аэрации, которые обеспечивались благодаря пористой структуре биоугля (в отличие от образцов, где он отсутствовал) (22-24). Однако коэффициенты корреляции между эмиссией N2O и пероксидазной активностью, а также полифенолоксидазной активностью были низкими и составили (при p < 0,05) соответственно -0,42 и 0,45 (К), -0,47 и 0,59 (Б), -0,39 и 0,46 (N 90 ), -0,47 и 0,41 (N 90 + Б).

Соотношение полифенолоксидазной к пероксидазной активности принято считать условным коэффициентом гумификации (Кгум.) органического вещества, который в определенной мере может характеризовать направленность (минерализация или иммобилизация) образования специфического гумусового вещества в почве (22, 25). Величина Кгум., рассчитанная по соотношению активности этих ферментов, оказалась < 1 во всех вариантах опыта, что свидетельствовало о преобладании процессов минерализации гумусовых веществ над их синтезом. Внесение биоугля способствовало несущественному усилению минерализации — в среднем в 1,1 раза по сравнению с контролем и почвой с минеральными удобрениями.

Таким образом, при внесении биоугля (10 т/га) в дерново-подзолистую супесчаную почву эмиссия N2O была достоверно (p < 0,05) ниже (в среднем в 1,4 раза), чем в контроле и в почве с минеральным удобрением. При этом уреазная активность снижалась в среднем в 1,2 раза (без существенных различий с вариантами без биоугля). Активность изучаемых оксидоредуктаз достоверно (p < 0,05) возрастала: каталазы — в 1,3 раза, пероксидазы и полифенолоксидазы — в 1,2 раза, что связано с изменением физических свойств почвы при внесении биоугля (в первую очередь аэрации) и отражает изменения окислительно-восстановительных условий. Между эмиссией N2O и каталазной активностью установлена высокая положительная корреляция ( r = 0,85 и r = 0,87 соответственно для биоугля и сочетания биоугля с нитроаммофоской). Соотношение активности полифе-нолоксидазы к пероксидазе свидетельствовало об усилении минерализации гумусовых веществ в присутствии биоугля. Все изученные ферменты, кроме уреазы, оказались чувствительными биоиндикаторами состояния почвы и могут использоваться для экологической оценки систем землепользования.

Список литературы Ферментативная активность и эмиссия закиси азота из дерново-подзолистой супесчаной почвы с биоуглем

- Мишустин Е.Н. Микроорганизмы и продуктивность земледелия. М., 1972.

- Kudeyarov V.N. Nitrogen cycle and nitrous oxide production. Eurasian Soil Science, 1999, 32(8): 892-901. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=13312593. Без даты.

- Verheijen F., Jeffery S., Bastos A.C., van der Velde M., Diafas I. Biochar application to soils. A critical scientific review of effects on soil properties, processes and functions. European Commission, Joint Research Centre, 2010 (doi: 10.2788/472).

- Van Zwieten L., Kimber S., Morris S., Downie A., Berger E., Rust J., Scheer C. Influence of biochars on flux of N2O and CO2 from Ferrosol. Austr. J. Soil. Res., 2010, 48: 555-568 ( ) DOI: 10.1071/SR10004

- Lehmann J., Rillig M.C., Thies J., Masiello C.A., Hockaday W.C., Crowley D. Biochar effects on soil biota -a review. Soil Biol. Biochem., 2011, 43: 1812-1836 ( ) DOI: 10.1016/j.soilbio.2011.04.022

- Zheng H., Wang Z., Deng X., Herbert S., Xing B. Impacts of adding biochar on nitrogen retention and bioavailability in agricultural soil. Geoderma, 2013, 206: 32-39 ( ) DOI: 10.1016/j.geoderma.2013.04.018

- Gomez J.D., Denef K., Stewart C.E., Zheng J., Cotrufo M.F. Biochar addition rate influences soil microbial abundance and activity in temperate soils. Eur. J. Soil Sci., 2014, 65: 28-39 ( ) DOI: 10.1111/ejss.12097

- Рижия Е.Я., Бучкина Н.П., Мухина И.М., Белинец А.С., Балашов Е.В. Влияние биоугля на свойства образцов дерново-подзолистой супесчаной почвы с разной степенью окультуренности (лабораторный эксперимент). Почвоведение, 2015, 2: 211-220. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=22840918. Без даты.

- Hochstein L.I., Tomlinson G.A. The enzymes associated with denitrification. Annu. Rev. Microbiol., 1988, 42: 231-261 ( ) DOI: 10.1146/annurev.mi.42.100188.001311

- McCarty G.W. Modes of action of nitrification inhibitors. Biol. Fertil. Soils, 1999, 29: 1-9 ( ) DOI: 10.1007/s003740050518

- Jin K., Sleutel S., Buchan D., De Neve S., Cai D., Gabriels D., Jin J.Y. Changes of soil enzyme activities under different tillage practices in the Chinese Loess Plateau. Soil and Tillage Research, 2009, 104(1): 115-120 ( ) DOI: 10.1016/j.still.2009.02.004

- Rajapaksha A.U., Vithanage M., Zhang M., Ahmad M., Mohan D., Chang S.X., Ok Y.S. Pyrolysis condition affected sulfamethazine sorption by tea waste biochars. Bioresource Technology, 2014, 166: 303-309 ( ) DOI: 10.1016/j.biortech.2014.07.100

- Хазиев Ф.Х. Системно-экологический анализ ферментативной активности почв. М., 1982.

- Хазиев Ф.Х. Методы почвенной энзимологии. М., 2005.

- R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computin, Vienna, 2014. Режим доступа: https://www.r-project.org/. Без даты.

- Signor D., Cerri C.E.P., Conant, R. N2O emissions due to nitrogen fertilizer applications in two regions of sugarcane cultivation in Brazil. Environ. Res. Lett., 2013, 8(1): 015013 ( ) DOI: 10.1088/1748-9326/8/1/015013

- Wang C., Lu H., Dong D., Deng H., Strong P.J., Wang H., Wu W. Insight into the effects of biochar on manure composting: evidence supporting the relationship between N2O emissions and denitrifying community. Environ. Sci. Technol., 2013, 47(13): 7341-7349 ( ) DOI: 10.1021/es305293h

- Bailey V.L., Fansler S.J., Smith J.L., Bolton H., Jr. Reconciling apparent variability in effects of biochar amendment on soil enzyme activities by assay optimization. Soil Biol. Biochem., 2010, 43(2): 296-301 ( ) DOI: 10.1016/j.soilbio.2010.10.014

- Звягинцев Д.Г. Почва и микроорганизмы. М., 1987.

- Jin H. Characterization of microbial life colonizing biochar and biochar-amended soils. PhD diss. Cornell University, Ithaca, 2010. Режим доступа: https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/17077. Без даты.

- Размахина М.А. Влияние антропогенных факторов на загрязнение почв. Мат. VII Межд. студ. электронной науч. конф. «Студенческий научный форум-2015». Режим доступа: http://www.scienceforum.ru/2015/826/8691. Без даты.

- Даденко Е.В., Денисова Т.В., Казеев К.Ш., Колесников С.И. Оценка применимости показателей ферментативной активности в биодиагностике и мониторинге почв. Поволжский экологический журнал, 2013, 4: 385-393. Режим доступа: http://www.sevin.ru/volecomag/issues/2013_4.html#a5. Без даты.

- Bach C.E., Warnock D.D., Van Horn D.J., Weintraub M.N., Sinsabaugh R.L., Allison S.D., German D.P. Measuring phenol oxidase and peroxidase activities with pyrogallol, L-DOPA, and ABTS: Effect of assay conditions and soil type. Soil Biol. Biochem., 2013, 67: 183-191 ( ) DOI: 10.1016/j.soilbio.2013.08.022

- Kolb S.E., Fermanich K.J., Dornbush M.E. Effect of charcoal quantity on microbial biomass and activity in temperate soils. Soil Sci. Soc. Am. J., 2009, 73: 1173-1181 ( ) DOI: 10.2136/sssaj2008.0232

- Гулько А.Е., Хазиев Ф.Х. Фенолоксидазы почв: продуцирование, иммобилизация, активность. Почвоведение, 1992, 11: 55-68.