Ферментативная активность и стабилизация органического углерода в агродерново-подзолистой почве

Автор: Бойцова Л.В., Непримерова С.В., Зинчук Е.Г.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Факторы почвенного плодородия

Статья в выпуске: 5 т.58, 2023 года.

Бесплатный доступ

Полифенолоксидазы (ПФО) и пероксидазы (ПО) представляют собой почвенные внеклеточные ферменты, которые присутствуют в почве в свободном состоянии, а также могут быть связаны в органо-минерально-ферментные комплексы. ПФО участвуют в катализе синтеза гумусовых веществ, ПО - в катализе их распада. Накопление почвенного гумуса связано с активностью ПФО и ПО. В настоящей работе впервые установлено влияние активности ПФО, ПО на аккумуляцию органического углерода в агродерново-подзолистой почве и ее илистой фракции. Цель работы - изучение сезонной динамики ферментативной активности полифенолоксидаз и пероксидаз и ее влияния на стабилизацию органического углерода в агродерново-подзолистой почве. Полевые исследования проводили в вегетационные периоды 2020-2021 годов на территории экспериментальной опытной станции ФГБНУ АФИ (п. Меньково, Ленинградская обл., Гатчинский р-н) на участке агродерново-подзолистой почвы без внесения минеральных удобрений. Делянка 2×2 м в 2020-2021 годах была занята чистым паром, в 2019 году на ней выращивали вико-овсяную смесь ( Vicia sativa L., Avena sativa L.). Отбор почвенных образцов при помощи почвенного бура Эндельмана из слоя гумусового горизонта 0-10 см проводили методом конверта каждый месяц с мая по август. Содержание общего органического углерода (Сорг.) и углерода, ассоциированного с илистой фракцией (Сил.), определяли методом Тюрина. Влажность почвы оценивали термостатно-весовым методом, температуру - с использованием электронных датчиков iButton DS 1921 («Dallas Semiconductor», США), установленных на глубине 10 см. Процесс накопления углерода в почве оценивали с использованием коэффициента обогащения углеродом илистой фракции почвы (Esoc). Активность пероксидаз и полифенолоксидаз изучали фотоколориметрическим методом по Галстяну при λ = 440 и λ = 590 нм. Активность оксидаз в 2021 году была выше, чем в 2020 году: ПФО в среднем в 5 раз, ПО - в среднем в 3 раза. Активность ПФО была в среднем в 1,7 раза выше в 2020 году и в 2,6 раза выше в 2021 году, чем активность ПО, что отразилось на величине коэффициента гумификации (Кгум.), который рассчитывается по отношению ПФО к ПО. В 2021 году, когда в почве сформировались благоприятные гидротермические условия для процессов образования гумуса (средняя температура почвы - 20 °С, влажность - 16,4 %), Кгум. был выше на 47 %. С уменьшением температуры почвы наблюдалось статистически значимое (р ил. за аналогичный период увеличились на 4,78 % (p орг. и Сил. была сильнее (соответственно r = 0,66 и r = 0,90, р орг. и Сил. ( r = -0,43 и r = -0,73, р function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Агродерново-подзолистая почва, полифенолоксидаза, пероксидаза, общий органический углерод, углерод илистой фракции

Короткий адрес: https://sciup.org/142239862

IDR: 142239862 | УДК: 631.465, | DOI: 10.15389/agrobiology.2023.5.937rus

Текст научной статьи Ферментативная активность и стабилизация органического углерода в агродерново-подзолистой почве

Ферментативная активность почв отражает активность почвенной биоты и ее способность к различным биохимическим превращениям (1-3). В процессах гумусообразования важное участие принимают почвенные внеклеточные гидролитические и окислительно-восстановительные ферменты. К гидролитическим относят, в частности, протеазы, целлюлазы, амилазы, липазы, к окислительно-восстановительным — полифенолокси-дазы, пероксидазы, дегидрогеназы. Полифенолоксидазы (ПФО) и перокси- дазы (ПО) относятся к классу оксидоредуктаз. Они присутствуют в почве в свободном состоянии, а также могут быть связаны в органо-минеральноферментные комплексы (4, 5). Они поступают в почву в виде прижизненных выделений корней растений и микроорганизмов (бактерий, актино-мицет, грибов) (6, 7). ПФО участвуют в биосинтезе гумусовых кислот за счет катализа реакций окислительной полимеризации ароматических соединений в присутствии кислорода (8). Пероксидазы — ферменты, катализирующие окисление полифенолов и некоторых ароматических аминов с участием кислорода перекиси водорода (9, 10). Активность ПФО и ПО может служить индикаторам интенсивности процессов гумусообразования (11) и в основном коррелирует с абиотическими факторами, в меньшей степени на нее влияет видовой состав и биомасса почвенных грибов (12).

Скорость накопления почвенного гумуса зависит от активности ПФО и ПО (13), поскольку образование и деструкция гумусовых веществ происходят одновременно. С одной стороны, почвенное органическое вещество может влиять на активность внеклеточных ферментов, выделяемых микроорганизмами и корнями растений, обеспечивая энергию и субстрат для секреции ферментов (14), с другой — повышенная активность оксидаз усиливает разложение органического вещества, что негативно сказывается на его запасе (11).

Установлена тесная связь между динамикой содержания органического вещества в почве и активностью указанных ферментов (15, 16). Состояние, в котором находится органическое вещество почвы, определяет количество выбросов СО 2 в атмосферу, что, в свою очередь, влияет на изменение климата. Так, почвенное органическое вещество закрепляется, образуя органо-минеральные комплексы с глинистыми минералами (17, 18). Кроме того, содержание почвенного углерода положительно коррелирует с содержанием илистых частиц в минеральной почве (19).

Влажность и температура влияют на сезонные изменения содержания органического вещества в почве и ее илистой фракции. В ряде работ (20-23) установлена тесная корреляция между среднегодовым количеством осадков, растительностью и содержанием органического углерода в почве. Поскольку по мере увеличения количества и частоты осадков чистая первичная продукция и поступление растительных остатков в почву возрастают, это приводит к большему накоплению в ней органического углерода. Однако на взаимосвязь между этими параметрами влияет рельеф и качество растительного опада (24).

Водный режим почвы оказывает существенное воздействие на почвенные процессы, установлена прямая зависимость между выпадающими осадками, влажностью почвы и ее ферментативной активностью (25). С увеличением запаса влаги и понижением температуры почвы наблюдается повышение активности гидролитических ферментов инвертазы, уреазы, фосфатазы, АТФазы, а также оксидоредуктаз, в частности дегидрогеназы. Активность полифенолоксидаз и пероксидаз связана с рН почвы, наличием тяжелых металлов, среднегодовым количеством осадков и среднегодовой температурой и, как следствие этого, — с температурой и влажностью почвы, а также с типом почвы и растительности (26-28). В работе S. Liu с соавт. (29) показана положительная корреляция между содержанием воды в почве и активностью ПФО. Кроме того, было обнаружено, что доступность кислорода ограничивает активность полифенолоксидазы в субстрате (30).

В настоящей работе впервые установлено влияние активности ПФО, ПО на аккумуляцию органического углерода в агродерново-подзолистой почве и ее илистой фракции.

Цель работы — изучение сезонной динамики ферментативной активности полифенолоксидаз и пероксидаз и ее влияния на стабилизацию органического углерода в агродерново-подзолистой почве.

Методика. Полевые исследования проводили в вегетационные периоды 2020-2021 годов на территории экспериментальной опытной станции ФГБНУ АФИ (п. Меньково, Ленинградская обл., Гатчинский р-н) на участке агродерново-подзолистой почвы без внесения минеральных удобрений.

Делянка 2½2 м в 2020-2021 годах была занята чистым паром, в 2019 году на ней выращивали вико-овсяную смесь ( Vicia sativa L., Avena sativa L.). Содержание физической глины в агродерново-подзолистой почве составляло 19 %, илистой фракции — 4,8 %. Агрохимические показатели на начало опыта были следующими: С орг. = 2,92 %, N общ. = 0,28 %, N-NO 3 = 22,3 мг/кг почвы, N-NH 4 = 6,7 мг/кг почвы; подвижный P 2 O 5 = 994 мг/кг почвы, подвижный K 2 O = 542 мг/кг почвы (метод Кирсанова), рН KCl 6,4. Отбор почвенных образцов при помощи почвенного бура Эндельмана из слоя гумусового горизонта 0-10 см проводили методом конверта каждый месяц с мая по август.

Содержание общего органического углерода (С орг. ) и углерода, ассоциированного с илистой фракцией (С ил. ), определяли методом Тюрина (31). Для выделения илистой фракции почвы (< 1 мкм) в образец почвы массой 200 г, пропущенный через сито с диаметром ячеек 1 мм, добавляли дистиллированную воду. Полученную смесь диспергировали в течение 30 мин при помощи ультразвуковой установки BRANSON 450 («Branson Ultrasonics Corporation», США) при мощности 315 Вт (70 % от максимальной). Затем образец переносили в сосуд и подвергали седиментации. Для осаждения илистой фракции почвы использовали центрифугу JANETZKI S70 («Heinz Janetzki», Польша) (6000 об/мин, время центрифугирования 15 мин). Полученный ил высушивали на воздухе при комнатной температуре (32).

Влажность почвы определяли термостатно-весовым методом, температуру — с использованием электронных датчиков iButton DS 1921 («Dallas Semiconductor», США), установленных на глубине 10 см. Процесс накопления углерода в почве оценивали с использованием коэффициента обогащения углеродом илистой фракции почвы (E soc ) (33):

E soc = C ф. /С орг. , где С ф. — содержание углерода фракции, % от массы фракции, С орг — содержание общего органического углерода, % от массы почвы.

Активность пероксидаз и полифенолоксидаз изучали фотоколори-метрическим методом по Галстяну при X = 440 и X = 590 нм (34). При определении активности оксидаз к навеске почвы массой 1 г приливали 0,5 мл толуола, 100 мл Н 2 О, встряхивали в течение 20 мин и фильтровали. Расставляли два ряда колб. Для определения активности ПФО к 10 мл фильтрата приливали 5 мл 1 % раствора пирогаллола, для оценки активности ПО к 10 мл фильтрата приливали 5 мл 1 % раствора пирогаллола и 1 мл 0,5 % Н 2 О 2 . Все колбы оставляли в термостате (ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», Россия) при 37 °С на 2 ч, затем — при комнатной температуре на 14 ч. Утром проводили колориметрию на спектрофотометре ПЭ-3000УФ (ООО «ПромЭкоЛаб», Россия) с синим светофильтром. В контрольном образце смешивали 10 мл воды и 5 мл пирогаллола. Активность ферментов выражали в мг пурпургаллина. Для получения калибровочной кривой проводили серию последовательных разбавлений раствора K 2 Cr 2 O 7 . Окрашивание 0,75 г реактива, растворенного в 1 л 0,5 н HCl, соответствовала содержанию в 1 мл раствора 0,1 мг пурпургаллина. Аналитическая повторность 3-кратная.

Для количественной характеристики процесса гумификации используют коэффициентом гумификации, который равен доле углерода органических остатков (%), трансформировавшихся в гумусовые вещества (35). Для оценки интенсивности процессов гумусообразования А.И. Чундерова (36) предложила использовать коэффициент гумификации (К гум. ), который представляет собой отношение активности полифенолоксидаз (ПФО) к активности пероксидаз (ПО): К гум. = ПФО/ПО. Этот коэффициент в определенной степени может характеризовать направленность гумификации. Если К гум. > 1, то в почве преобладают процессы синтеза гумуса, если К гум. < 1, то превалируют процессы распада гумусовых веществ.

Статистическую обработку данных осуществляли при помощи пакета программ Microsoft Excel. Вычисляли средние значения ( M ), стандартные отклонения (±SD) и коэффициенты корреляции Пирсона. Достоверность различий оценивали с помощью однофакторного дисперсионного анализа при уровне значимости p < 0,05.

Результаты. По данным Меньковской метеостанции (Ленинградская обл., Гатчинский р-н), средняя температура воздуха за вегетационные периоды с мая по сентябрь 2020 и 2021 годов составила соответственно + 14,5 и +15,7 °С, количество выпавших осадков — 517 и 536 мм (табл. 1).

1. Погодные условия вегетационных периодов 2020-2021 годов, по данным

Меньковской метеостанции (Ленинградская обл., Гатчинский р-н)

Год, месяц

Показатель

V VI VII VIII IX V VI VII VIIIIX

Среднесуточная температура, °С +8,8 +18,1 +16,5 +16,4 +12,8 +10,8 +19,7 +21,1 +15,4+12,4

Количество осадков, мм

80,0 38,9 167,7 185,4 45,2 245,5 29,0 36,2 190,456,5

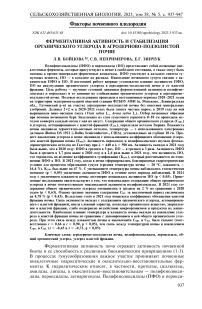

Рис. 1. Сезонная динамика полифенолоксидазной (1) и пероксидазной (2) активности агродер-ново-подзолистой почвы на территории экспериментальной опытной станции ФГБНУ АФИ за два года ( n = 3, M ±SD; п. Меньково, Ленинградская обл., Гатчинский р-н) .

За два года наблюдений активность ПФО и ПО достигла наибольших значений в 2021 году (рис. 1). Средняя активность ПФО за период наблюдений в 2020 году составила 1,09 мг пурпургаллинат - 1 •ч - 1, в 2021 году — 5,58 мг пурпургаллинат - 1 •ч - 1. Средняя активность ПО в 2020 году составила 0,63 мг пурпургаллинат - 1 •ч - 1, в 2021 году — 2,14 мг пурпургал-линат - 1 •ч - 1. Самую высокую активность ПФО за два сезона наблюдали в начале июня, ПО — в начале июня и середине июля (см. рис. 1). В этот период складывались наиболее благоприятные условия для микробного сообщества, а именно соотношение температуры и влажности почвы.

Совокупным итогом деятельности микроорганизмов и влияния абиотических факторов (температуры почвы, влажности почвы, рН среды) становится процесс гумусообразования. По мнению R.I. Sinsabaugh (15), ок- сиды и гидроксиды Mn, Fe и Al в почве создают акцепторы электронов, которые катализируют образование реакционноспособных частиц из фенолов. Эти промежуточные соединения конденсируются с другими фенолами или аминокислотами с образованием гуминовых соединений. Илистые и глинистые фракции почвы катализируют реакции декарбоксилирования и дезаминирования, способствующие минерализации органического вещества, а также реакции конденсации, приводящие к образованию гуминовых кислот.

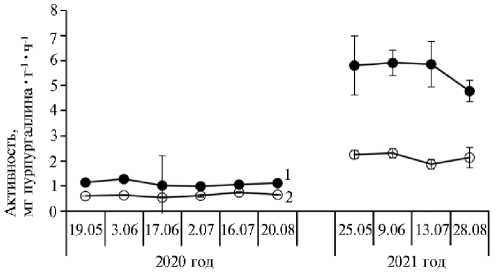

Рис. 2. Значения коэффициента гумификации (К гум. ) агро-дерново-подзолистой супесчаной почвы на территории экспериментальной опытной станции ФГБНУ АФИ ( n = 3, M ±SD; п. Меньково, Ленинградская обл., Гатчинский р-н) .

Величина К гум. на протяжении 2 лет не опускалась ниже 1, что свидетельствовало о преобладании процессов синтеза гумусовых веществ над минерализацией органических веществ (рис. 2). В 2020 году в среднем за сезон К гум. составил 1,76, в 2021 году — 2,63, что указывало на более интенсивное образования гумусовых веществ в вегетационный период 2021

года. Вероятно, это было связано, с одной стороны, с благоприятными почвенно-климатическими условиями, способствующими усилению активности ПФО и ПО. С другой стороны, в 2019 году на делянке выращивали вико-овсяную смесь, которая оставила после себя много пожнивно-корневых остатков, послуживших дополнительным источником органических веществ для питания почвенных микроорганизмов и способствовавших усилению активности оксидаз во второй год эксперимента. Мелкие фрагменты органических веществ, вероятно, легче образовывали комплексы с минера- лами почвы.

Молекулы гуматов и фульватов из-за большого размера и особой формы не проникают в межслоевые промежутки глинистых минералов, а фиксируются на поверхности за счет адгезии и когезии. В межслоевые промежутки могут проникать лишь низкомолекулярные продукты разложения органических веществ (37). В целом, фиксации гуматов и фульватов способствуют химический состав поверхностных слоев коллоидов, в частности количество железа и алюминия, дисперсность минералов, наличие несиликатных полуторных окислов. Адсорбция органических молекул глинистыми минералами представляет собой сложный процесс, в котором могут иметь место различные взаимодействия — Н-связывающие, ионно-дипольные и ван-дер-ваальсововы (38).

Органическое соединение также может образовывать комплексы с противоионами глинистого минерала или подвергаться ионному обмену. В исследуемой почве и ее илистой фракции содержались следующие глинистые минералы: каолинит, хлорит, гидрослюды (слюда с дефицитом межслоевых катионов, слюда диоктаэдрическая, слюда триоктаэдрическая) (39).

Содержание ПФО в почве в опыте увеличилось более значительно, чем ПО, что привело к увеличению К гум. в 2021 году по сравнению с 2020 годом. По данным Е.Я. Рижия с соавт. (40), в почве делянок, на которых в 2020 году выращивали люпин белый ( Lupinus albus L.), активность ПФО составляла 1,463 мг пурпургаллина•г - 1•ч - 1, ПО — 2,074 мг пурпургалли-на•г - 1•ч - 1. В почве, используемой как чистый пар, активность оксидаз в

2020 году оказалась существенно ниже: ПФО — в 1,3 раза, ПО — в 3,3 раза. Следовательно, наличие растений и их вид оказывают влияние на биологическую активность почв, что согласуется с данными других исследователей (41, 42).

Большое количество корневых и приземных остатков, которое образовывал люпин белый в течение вегетационного периода, способствовало усилению ферментативной активности. Так, по данным Е.И. Золкиной (43), в условиях дерново-подзолистой супесчаной почвы надземные (стерня и опад) и подземные растительные остатки (корни) люпина составляют 3746,7 ц/га сухого вещества. Вероятно, чистый пар отличается малой численностью таких групп микроорганизмов, как целлюлозоразрушающие, мик-ромицеты, актиномицеты, которые используют органические и минеральные формы азота, что обусловлено отсутствием поступления свежего органического вещества (44, 45). В свою очередь, сидеральный пар (в нашем случае вико-овсяная смесь — предшественник чистого пара) усиливает развитие этих групп микроорганизмов, особенно бактерий. Так, количество аммонифицирующих бактерий при использовании сидерального пара возрастает в 3,3 раза по сравнению с чистым паром (46). Этим фактом можно объяснить снижение оксидазной активности в почве под чистым паром по сравнению с активностью почвы, занятой сидератом.

Корреляционный анализ выявил достоверную сильную обратную связь между активностью ПФО и температурой почвы за 2 года наблюдений ( r = -0,73 и r = -0,80, p < 0,05) и достоверную сильную положительную связь в 2021 году между активностью ПО и влажностью почвы ( r = 0,99, p < 0,05). В остальных случаях взаимосвязь между активностью изученных оксидаз, температурой почвы и ее влажностью была слабой и носила недостоверный характер. В 2020 году связь С орг. и С ил. с ПФО носила положительный характер (достоверный для С орг — r = 0,48, p < 0,05 и недостоверный для С ил. — r = 0,38), в 2021 году достоверные положительные взаимосвязи были зафиксированы для ПФО и С орг. ( r = 0,84, p < 0,05), ПО и С ил. ( r = 0,90, p < 0,05). Тесная положительная корреляция активности ПФО в дерново-подзолистой почве с содержанием С орг. ( r = 0,99, p < 0,05) отмечена в работе I.N. Kurganova с соавт. (47). В то же время активность ферментов не может быть простым отражением количества почвенного органического вещества, поскольку в пахотных почвах, где наблюдается низкое поступление углерода, разложение органического вещества посредством ферментов может угнетаться из-за нехватки энергии и субстрата (14).

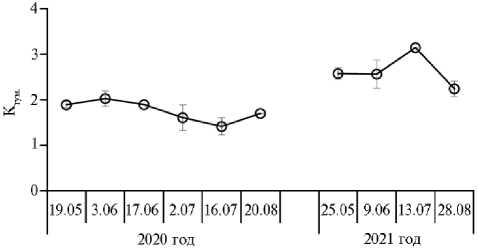

Рис. 3. Сезонная динамика содержания общего органического углерода (С орг. ) в агродерново-подзолистой супесчаной почве на территории экспериментальной опытной станции ФГБНУ АФИ за два года ( n = 3, M ±SD; п. Меньково, Ленинградская обл., Гатчинский р-н) .

В 2020 году наиболь- шее количество общего органического углерода в пахотном горизонте обнаружили в начале июня — 29,54 г С/кг почвы, а почвенные пробы, отобранные в конце августа, характеризовались минимальными значениями Сорг. (25,16 С/кг почвы) (p < 0,70) (рис. 3). В середине июня зафиксировали падение содержания Сорг. на 0,37 % по сравнению со значениями в начале месяца, что, вероят- но, связано с увеличением минерализационных потерь органического углерода. В этот период температура почвы составляла 21,5 °С, весовая влажность — 8,2 %.

Известно, что наиболее полный распад органического вещества наблюдается при температуре почвы 20-25 °С и влажности 60-80 % от полной влагоемкости (48). Однако температура почвы в большей степени влияет на минерализационные потери, чем влажность. Так, по данным А.С. Тулиной с соавт. (49), потенциальная минерализация органического вещества для серой лесной почвы, чернозема и темно-каштановой почвы в течение 150-суточного опыта на 63 % зависела от температуры и лишь на 8 % — от влажности. Возможно, в нашем случае, кроме наличия оптимальной темпе- ратуры для минерализации, также произошло резкое снижение содержания углерода микробной массы в условиях отсутствия свежего органического вещества и низкой влажности, что отразилось на содержании Сорг.. В работе Э.О. Чимитдоржиевой с соавт. (50) также отмечалось снижение накопления углерода микробной массы в черноземе от 0,62 до 0,52, в каштановой почве — от 0,39 до 0,31 мг С/г почвы при дефиците влаги в сочетании с высокой температурой воздуха и почвы.

В 2021 году были зафиксированы несколько меньшие величины по- казателя, вероятно, из-за отсутствия поступления свежих органических остатков и потребления лабильной части почвенного углерода (легкой фракции, водорастворимого органического вещества) почвенными микроорганизмами. В почве под чистым паром источником углерода для микро- организмов становятся главным образом трудноразлагаемые растительные и микробные остатки, которые распадаются в результате природных воз- действий и применения почвообрабатывающих орудий (51). В целом в 2021 году сохранялась практически такая же тенденция в динамике Сорг., как и в 2020 году: наблюдались статистически значимые (p < 0,05) различия между величинами Сорг. в течение всего вегетационного периода.

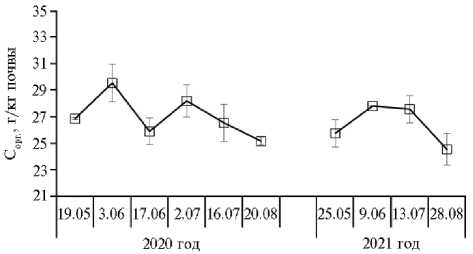

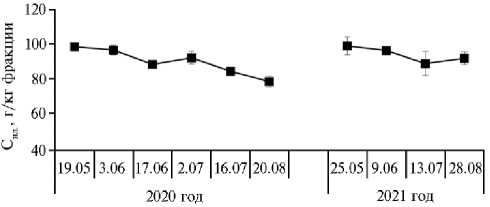

Рис. 4. Сезонная динамика содержания углерода, ассоциированного с илом (С ил. ), в агродерново-подзолистой супесчаной почве на территории экспериментальной опытной станции ФГБНУ АФИ за два года ( n = 3, M ±SD; п. Меньково, Ленинградская обл., Гатчинский р-н) .

Максимальное содержание общего органического углерода в 2020 году было зафиксировано при влажности 16,6-22,3 % и температуре почвы 10,618,0 °С, и составляло 26,8629,51 г С/кг почвы. В 2021 году максимум С орг. отмечали при влажности 22,3 % и 19,5 °С — 27,81 г С/кг почвы.

В 2020 году наибольшее количество орга- нического углерода, ассоциированного с илистой фракцией, обнаружили в мае (p < 0,04) — 98,31 г С/кг фракции (рис. 4). Почвенные пробы, отобран- ные в конце августа, характеризовались наименьшим средним значением Сил., которое составляло 78,2 г С/кг фракции (p < 0,04).

В течение периода наблюдений происходило плавное снижение содержания Сил.. В 2021 году отмечали практически такую же тенденцию, однако разница между величинами Сил. в течение сезона не была достоверной (p < 0,35). При этом величины содержания Сил. в середине июля и в конце августа несколько превышали значения Сил. в 2020 году за аналогичный период. Вероятно, в 2021 году образование комплексов органического вещества с минералами илистой фракции почвы происходило в большей степени, чем в 2020 году.

Фактор обогащения (E soc ) илистой фракции органическим углеродом менялся от 3,66 в начале периода 2020 года до 3,11 по его окончании. В 2021 году величина E soc варьировала от 3,84 до 3,22.

Наибольшее содержание углерода, ассоциированного с илом, обнаружили при максимальной влажности и минимальной температуре почвы. Максимальное накопление углерода в илистой фракции фиксировали в 2020 году при влажности 16,6-22,3 % и 10,6-18 °С — от 92 до 98 г С/кг илистой фракции. В 2021 году наибольшее содержание С ил. было обнаружено в пробах почвы, имеющих влажность 16,2-22,3 % и отобранных при 17,3-23,7 °С, величины С ил. оказались сопоставимы со значениями С ил. в 2020 году. В 2020 году взаимосвязь депонирования С орг. и С ил. и температуры почвы была достоверной отрицательной обратно пропорциональной (соответственно r = -0,43 и r = -0,73, p < 0,05), в 2021 году эта связь сохранилась, однако носила недостоверный характер для С орг. ( r = -0,38) и достоверный — для С ил ( r = -0,76, p < 0,05). Корреляционный анализ взаимосвязи влажности почвы и содержания С орг. и С ил. выявил достоверные среднюю и сильную прямо пропорциональные положительные связи в 2020 году ( r = 0,66 и r = 0,89, p < 0,05) и сильную положительную достоверную связь для С ил. в 2021 году ( r = 0,90, p < 0,05), что согласуется с данными других авторов (52).

Таким образом, установлено влияние полифенолоксидаз и пероксидаз, а также влажности и температуры на содержание органического вещества в агродерново-подзолистой супесчаной почве и ее илистой фракции. Активность оксидаз в 2021 году была выше, чем в 2020 году: полифенолок-сидаз в среднем в 5 раз, пероксидаз — в среднем в 3 раза. Максимальное содержание общего органического углерода в течение всего периода наблюдений зафиксировано при максимальной активности полифенолок-сидаз (в 2020 году при ПФО = 1,27 мг пурпургаллина • г - 1 •ч - 1, в 2021 при ПФО = 5,9 мг пурпургаллинат - 1 •ч - 1; r = 0,48 и r = 0,84, p < 0,05). В 2021 году содержание общего органического углерода уменьшилось в среднем на 2 % по сравнению с 2020 годом (p < 0,63). Однако средние значения содержания С ил. за аналогичный период увеличились на 4,78 % (p < 0,43). Вследствие этого в 2021 году повысился коэффициент обогащения илистой фракции почвы. Связь активности оксидаз с содержанием органического углерода, ассоциированного с илистой фракцией, имела сложный характер, поскольку органическое вещество, закрепленное в илистой фракции, слабо подвержено воздействию микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности. Наибольшее влияние температура и влажность оказали на накопление углерода в илистой фракции почвы по сравнению с депонированием в ней общего органического углерода. При этом связь между влажностью почвы и накоплением С орг. и С ил. носила более сильный характер, чем связь между температурой почвы и накоплением С орг. и С ил .

Список литературы Ферментативная активность и стабилизация органического углерода в агродерново-подзолистой почве

- Поляк Ю.М., Сухаревич В.И. Почвенные ферменты и загрязнение почв: биодеградация, биоремедитация, биоиндикация. Агрохимия, 2020, 3: 83-93 (doi: 10.31857/S0002188120010123).

- Bragazza L., Robroek B.J.M., Jassey V.E.J., Arif M.S., Marchesini R., Guglielmin M., Can-none N. Soil microbial community structure and enzymatic activity along a plant cover gradient in Victoria Land (continental Antarctica). Geoderma, 2019, 353: 144-151 (doi: 10.1016/j.ge-oderma.2019.06.033).

- Raiesi F., Beheshti A. Soil specific enzyme activity shows more clearly soil responses to paddy rice cultivation than absolute enzyme activity in primary forests of northwest Iran. Applied Soil Ecology, 2014, 75: 63-70 (doi: 10.1016/j.apsoil.2013.10.012).

- Fairbridge R.W., Beinroth F.H., Eswaran H., Reich P.F., Campbell G.S., Groenevelt P.H., Qui-quampoix Н. Enzymes and proteins, interactions with soil-constituent surfaces. In: Encyclopedia of Soil Science. Encyclopedia of Earth Sciences Series. Springer, Dordrecht, 2016, 210-216 (doi: 10.1007/978-1-4020-3995-9_189).

- Hemingway J.D., Rothman D.H., Grant K.E., Rosengard S.Z., Eglinton T.I., Derry L.A., Galy V.V. Mineral protection regulates long-term global preservation of natural organic carbon. Nature, 2019, 570: 228-231 (doi: 10.1038/s41586-019-1280-6).

- Min K., Freeman C., Kang H., Choi S.-U. The regulation by phenolic compounds of soil organic matter dynamics under a changing environment. BioMed Research International, 2015, 2015: 825098 (doi: 10.1155/2015/825098).

- Wu G., Chen Z., Jiang D., Jiang N., Jiang H., Chen L. Oxidases and hydrolases mediate soil organic matter accumulation in chernozem of northeastern China. Geoderma, 2021, 403(1): 115206 (doi: 10.1016/j.geoderma.2021.115206).

- Trubitsina L.I., Lisov A.V., Belova O.V., Trubitsin I.V., Demin V.V., Konstantinov A.I., Zavar-zina A.G., Leontievsky A.A. Transformation of low molecular compounds and soil humic acid by two domain laccase of Streptomyces puniceus in the presence of ferulic and caffeic acids. PLoS ONE, 2020, 15(9): e0239005 (doi: 10.1371/journal.pone.0239005).

- Bach C.E., Warnock D.D., Horn D.J.V., Weintraub M.N., Sinsabaugh R.L., Allison S.D., Ger-man D.P. Measuring phenol oxidase and peroxidase activities with pyrogallol, L-DOPA, and ABTS: Effect of assay conditions and soil type. Soil Biology & Biochemistry, 2013, 67: 183-191 (doi: 10.1016/j.soilbio.2013.08.022).

- Kawana H., Miwa T., Honda Y., Furuya T. Sustainable approach for peroxygenase-catalyzed oxidation reactions using hydrogen peroxide generated from spent coffee grounds and tea leaf residues. ACS Omega, 2022, 7(23): 20259-20266 (doi: 10.1021/acsomega.2c02186).

- Burns R.G., DeForest J.L, Marxsen J., Sinsabaugh R.L, Stromberger M.E., Wallenstein M.D., Weintraub M.N., Zoppini A. Soil enzymes in a changing environment: current knowledge and future directions. Soil Biology and Biochemistry, 2013, 58: 216-234 (doi: 10.1016/j.soilbio.2012.11.009).

- Kivlin S.N., Treseder K.K. Soil extracellular enzyme activities correspond with abiotic factors more than fungal community composition. Biogeochemistry, 2014, 117: 23-37 (doi: 10.1007/s10533-013-9852-2).

- Yang Y., Fang H., Cheng S., Xu L., Lu M., Guo Y., Li Y., Zhou Y. Soil enzyme activity regulates the response of soil C fluxes to N fertilization in a temperate cultivated grassland. Atmosphere, 2022, 13(5): 777 (doi: 10.3390/atmos13050777).

- Cenini V.L., Fornara D.A., McMullan G., Ternan N., Carolan R., Crawley M.J., Clément J.C., Lavorel S. Linkages between extracellular enzyme activities and the carbon and nitrogen content of grassland soils. Soil Biology and Biochemistry, 2016, 96: 198-206 (doi: 10.1016/j.soilbio.2016.02.015).

- Sinsabaugh R.I. Phenol oxidase, peroxidase and organic matter dynamics of soil. Soil Biology & Biochemistry, 2010, 42(3): 391-404 (doi: 10.1016/j.soilbio.2009.10.014).

- Zavarzina A.G. Heterophase synthesis of humic acids in soils by immobilized phenol oxidases. In: Soil enzymology. Soil biology, vol. 22 /G. Shukla, A. Varma (eds.). Springer, Berlin, Heidelberg, 2011: 187-205 (doi: 10.1007/978-3-642-14225-3_10).

- Hong H., Chen Sh., Fang Q., Algeo T. J., Zhao L. Adsorption of organic matter on clay minerals in the Dajiuhu peat soil chronosequence, South China. Applied Clay Science, 2019, 178: 105125 (doi: 10.1016/j.clay.2019.105125).

- Бойцова Л.В., Зинчук Е.Г., Непримерова С.В. Влияние разных видов землепользования на накопление органического вещества в дерново-подзолистых почвах. Проблемы агрохи-мии и экологии, 2018, 3: 45-50.

- Zhou W., Han G., Li M., Zeng J., Liang B., Liu J., Qu R. Determining the distribution and interaction of soil organic carbon, nitrogen, pH and texture in soil profiles: a case study in the Lancangjiang River Basin, Southwest China. Forests, 2020, 11(5): 532 (doi: 10.3390/f11050532).

- Chang R., Jin T., Lü Y., Liu G., Fu B. Soil carbon and nitrogen changes following afforestation of marginal cropland across a precipitation gradient in loess plateau of China. PLoS ONE, 2014, 9(1): e85426 (doi: 10.1371/journal.pone.0085426).

- Khormali F., Kehl M. Micromorphology and development of loess-derived surface and buried soils along a precipitation gradient in Northern Iran. Quaternary International, 2011, 234(1-2): 109-123 (doi: 10.1016/j.quaint.2010.10.022).

- Klopfenstein S.T., Hirmas D.R., Johnson W.C. Relationships between soil organic carbon and precipitation along a climosequence in loess-derived soils of the Central Great Plains, USA. Catena, 2015, 133: 25-34 (doi: 10.1016/j.catena.2015.04.015).

- Saiz G., Bird M.I., Domingues T., Schrodt F., Schwarz M., Feldpausch T.R., Veenendaal E., Djagbletey G., Hien F., Compaore H., Diallo A., Lloyd J., Variation in soil carbon stocks and their determinants across a precipitation gradient in West Africa. Global Change Biology, 2012, 18(5): 1670-1683 (doi: 10.1111/j.1365-2486.2012.02657.x).

- Zhou T., Lv Y., Xie B., Xu L., Zhou Y., Mei T., Li Y., Yuan N., Shi Y. Topography and soil organic carbon in subtropical forests of China. Forests, 2023, 14(5): 1023 (doi: 10.3390/f14051023).

- Li G., Kim S., Han S. H., Chang H., Dub D., Son Y. Precipitation affects soil microbial and extracellular enzymatic responses to warming. Soil Biology and Biochemistry, 2018, 120: 212-221 (doi: 10.1016/j.soilbio.2018.02.014).

- Mazzon M., Cavani L., Margon A., Sorrenti G., Ciavatta C., Marzadori C. Changes in soil phenol oxidase activities due to long-term application of compost and mineral N in a walnut orchard. Geoderma, 2018, 316: 70-77 (doi: 10.1016/j.geoderma.2017.12.009).

- Nannipieri P., Trasar-Cepeda C., Dick R.P. Soil enzyme activity: a brief history and biochemistry as a basis for appropriate interpretations and meta-analysis. Biology and Fertility of Soils, 2018, 54(1): 11-19 (doi: 10.1007/s00374-017-1245-6).

- Jia X.Y., Zhong Y.Q.W., Liu J., Zhu G.Y., Shangguan Z.P., Yan W.M. Effects of nitrogen en-richment on soil microbial characteristics: from biomass to enzyme activities. Geoderma, 2020, 366: 114256 (doi: 10.1016/j.geoderma.2020.114256).

- Liu S., Hu R., Zhao J., Brüggemann N., Bol R., Cai G., Shaaban M. Flooding effects on soil phenol oxidase activity and phenol release during rice straw decomposition. Journal of Plant Nu-trition and Soil Science, 2014, 177(4): 541-547 (doi: 10.1002/jpln.201300356).

- Esiana B., Coates C.J., Adderley W.P., Berns A.E., Bol R. Phenoloxidase activity and organic carbon dynamics in historic Anthrosols in Scotland, UK. PLoS ONE, 2021, 16(10): e0259205 (doi: 10.1371/journal.pone.0259205).

- Растворова О.Г., Андреев Д.П., Гагарина Э.И., Касаткина Г.А., Федорова Н.Н. Химический анализ почв. СПб, 1995.

- Бойцова Л.В., Непримерова С.В., Зинчук Е.Г. Влияние минералогического состава почв на стабилизацию в них органического углерода. Агрофизика, 2019, 4: 1-8 (doi: 10.25695/AGRPH.2019.04.01).

- Christensen B.T. Physical fractionation of soil and organic matter in primary particle size and density separates. In: Advances in Soil Science. Advances in Soil Science, vol. 20 /B.A. Stewart (ed.). Springer, New York, NY, 1992, 20(1): 90 (doi: 10.1007/978-1-4612-2930-8_1).

- Методические указания по проведению исследований в длительных опытах с удобрениями. ч. 2 /Под общ. ред. В.Д. Панникова. М., 1983.

- Ковриго В.П., Кауричев И.С., Бурлакова Л.М. Почвоведение с основами геологии. М., 2000.

- Чундерова А.И. Активность полифенолоксидазы и пероксидазы в дерново-подзолистых почвах. Почвоведение, 1970, 7: 22-26.

- Горбунов Н.И. Минералогия и коллоидная химия почв. М., 1974.

- Fomina M., Skorochod I. Microbial interaction with clay minerals and its environmental and biotechnological implications. Minerals, 2020, 10(10): 861 (doi: 10.3390/min10100861).

- Бойцова Л.В., Непримерова С.В., Зинчук Е.Г. Депонирование органического углерода в дерново-подзолистой супесчаной почве. Российская сельскохозяйственная наука, 2023, 1: 23-27.

- Рижия Е.Я., Бойцова Л.В., Вертебный В.Е., Horak J., Москвин М.А., Дубовицкая В.И., Хомяков Ю.В. Изменчивость полифенолоксидазной и пероксидазной активности агро-дерново-подзолистой почвы разной окультуренности с биоуглем. Сельскохозяйственная биология, 2022, 57(3): 476-485 (doi: 10.15389/agrobiology.2022.3.476rus).

- Петрова З.М., Зуев В.С., Бойцова Л.В., Рижия Е.Я., Бодров В.А. Исследование динамики физического состояния серых лесных почв Владимирского Ополья в процессе окультуривания В сб.: Физические, химические и климатические факторы продуктивности полей. АФИ — 75 лет /Под ред. А.М. Глобуса. СПб, 2007: 198-203.

- Jezierska-Tys S., Wesołowska S., Gałązka A., Joniec J., Bednarz J., Cierpiała R. Biological activity and functional diversity in soil in diferent cultivation systems International Journal of Environ-mental Science and Technology, 2020, 17: 4189-4204 (doi: 10.1007/s13762-020-02762-5).

- Золкина Е.И. Агроэкологическая оценка влияния длительного применения систем удобрений на урожайность однолетнего люпина в условиях Мещерской низменности. Владимирский земледелец, 2020, 4: 7-13 (doi: 10.24411/2225-2584-2020-10138).

- Семенов М.В., Никитин Д.А., Степанов А.Л., Семенов В.М. Структура бактериальных и грибных сообществ ризосферного и внекорневого локусов серой лесной почвы. Почвоведение, 2019, 3: 355-369 (doi: 10.1134/S0032180X19010131).

- Dehtiarova Z. The effect of short-term crop rotation with different proportions of sunfl ower on cellulolytic activity of the soil. Soil Science Annual, 2022, 73(4): 156097 (doi: 10.37501/soilsa/156097).

- Гордеева Т.К., Новоселов С.И. Микробиологическая активность почвы паровых полей. Сельскохозяйственные науки и АПК на рубеже веков, 2014, 5: 81-84.

- Kurganova I.N., Telesnina V.M., Lopes de Gerenyu V.O., Lichko V. I., Ovsepyan L.A. Changes in the carbon stocks, microbial and enzyme activities of Retic Albic Podzol in southern taiga during postagrogenic evolution. Eurasian Soil Science, 2022, 55: 895-910 (doi: 10.1134/S1064229322070079).

- Марчик Т.П. Ефремов А.Л. Почвоведение с основами растениеводства: уч. пос. Гродно, 2006.

- Тулина А.С., Семенов В.М. Оценка чувствительности минерализуемого пула почвенного органического вещества к изменению температуры и влажности. Почвоведение, 2015, 8: 952-962 (doi: 10.7868/S0032180X15080109).

- Чимитдоржиева Э.О., Чимитдоржиева Г.Д. Динамика углерода микробной биомассы целинных степных и сухостепных почв Забайкалья. Вестник КГУ, 2012, 18(3): 16-20.

- Семенов В.М., Когут Б.М. Почвенное органическое вещество. М., 2015.

- Kerr D.D., Ochsner T.E. Soil organic carbon more strongly related to soil moisture than soil temper-ature in temperate grasslands. Soil Sci. Soc. Am. J., 2020, 84(2): 587-596 (doi: 10.1002/saj2.20018).