Ферментативная активность почв лесных питомников лесостепной зоны Красноярского края

Автор: Алексеева А.А., Фомина Н.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 12, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения активности окислительных и гидролитических ферментов агропочв лесных питомников, расположенных в зоне Канской и Красноярской лесостепи. Установлено, что исследуемые почвы обладают средней активностью изученных почвенных ферментов.

Активность, ферменты, почва, лесопитомники

Короткий адрес: https://sciup.org/14083503

IDR: 14083503 | УДК: 631.41

Текст научной статьи Ферментативная активность почв лесных питомников лесостепной зоны Красноярского края

Введение. Микробиологический и энзимологический анализ почвы позволяет последовательно изучить как численность различных групп микроорганизмов, так и уровень активности ферментов от оксидаз, редуктаз до гидролаз. В настоящее время этот анализ очень распространен благодаря своей доступности и информативности; кроме того, ферментативная активность почвы – это чувствительный индикатор, реагирующий на возникновение в почве стрессовой ситуации, так как ферментная система изменяется раньше, чем другие почвенные характеристики, например агрохимические. Состояние ферментов в почве и их роль в почвообразовании определяются экологическими условиями. Существует прямая связь ферментативной активности с факторами почвообразования, которая свидетельствует об интенсивности и направленности почвообразовательных процессов, изменении почв в результате естественных и антропогенных факторов [Славнина, 1987; Семиколенных, 2001; Звягинцев, 1978; Звягинцев и др., 2005; Сорокина и др., 2006].

Уровень плодородия почвы является основой для получения качественного посадочного материала сеянцев хвойных в лесопитомниках нашего региона. Использование показателей ферментативной активности дает возможность оперативно и качественно установить изменения как техногенного, так и агрогенного характера, происходящие в агрогенно-преобразованных почвенных экосистемах. Установление связи активности ферментов почв лесопитомников с экологическими факторами является важной предпосылкой для диагностики процесса биодеструкции органического вещества и выявления специфики почвообразования [Фомина, 2008].

Объекты и методы исследований. Объектом исследований являются агрогенно-измененные почвы лесных питомников, расположенных в лесостепной зоне. Образцы почвы отбирали в почвенном слое 0–20 см на полях с посевами сеянцев Pinus sibirica Du Tour., Pinus sylvestris L. и Picea obovata L. в течение вегетационного периода сеянцев хвойных (Сэги, 1983; Методы…, 1991; Теппер, 1993).

Большемуртинский лесной питомник. Питомник расположен на территории Большемуртинского района, имеет длительный срок эксплуатации, небольшая площадь 3–8 га. Выращиваемые породы – сосна, кедр, ель. Большемуртинский лесной питомник характеризуется менее низкими зимними температурами, удаленность от крупных рек обуславливает некоторую засушливость климата, что в совокупности с большей испаряемостью дает периодически промывной тип водного режима (КУ>1). В весенне-летний период коэффициент увлажнения в данном районе близок к 0,64–0,73. Почва агротемногумусовая легкоглинистая. Содержание гумуса в поверхностном слое 6–7 %, рН=6.0. Обеспеченность по гумусу – очень хорошая, кальцием – хорошая, магнием и подвижным фосфором – средняя, калием – хорошая.

Уярский лесной питомник . Площадь 8 га, действует более 30 лет, выращиваются сосна, кедр, ель. Наиболее сухой и теплый климат на территории питомника способствует формированию типичного иллювиально-глинистого чернозема под естественной растительностью, представленной лугово-степными формациями, и его агрогенно-преобразованных аналогов на территории питомника. Почва Уярского лесопитомника – типичный глинисто-иллювиальный чернозем под естественной растительностью, которая сформирована на делювиально-аллювиально глинистых отложениях.

Каталазная активность почвы является наиболее чувствительной к антропогенной и агрогенной нагрузке [Хазиев, 1982; Щербакова, 1983], так как отражает общий окислительный потенциал почвы. Анализ данных по каталитической активности агропочв лесных питомников показал, что средний уровень каталити- ческой активности в почвах исследуемых лесопитомников не различается и составляет 0,32 мл КMnO4 на 1 г сух. почвы за 20 минут, что согласуется и с результатами, полученными при изучении почвенных образцов, отобранных под паром. Полученные экспериментальные значения указывают на высокую интенсивность окислительных процессов и жизнедеятельность почвенных организмов (табл.).

Средние показатели активности ферментов в агропочвах лесных питомников

|

Фермент |

Уярский лесопитомник |

Большемуртинский лесопитомник |

|

Xср±m x |

Xср±m x |

|

|

Окислительны е |

||

|

Каталаза, мл 0,1н KMnO 4 / г сух.почвы за 20 минут |

0,32±0,02 |

0,15±0,01 |

|

Аскорбатоксидаза, в мг дегидроаскорбиновой кислоты / г сух. почвы за час |

29,0±4,4 |

14,5±3,2 |

|

Гидролитические |

||

|

Протеаза, мг аминного азота / 10 г почвы за 20 часов |

0,41±0,02 |

0,29±0.02 |

|

Уреаза, мг аммонийного азота / 10 г сух. почвы за 4 часа |

0,26±0,01 |

0,20±0,02 |

|

Инвертаза, мг глюкозы / г сух. почвы за 24 часа |

12,9±3,7 |

7,35±1,8 |

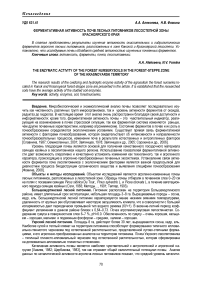

Установлена минимальная активность данного фермента в почве, отобранной на поле с посевами сосны обыкновенной (2011 г.), – 0,27 и 0,29 мл КMnO 4 на 1 г сух. почвы за 20 минут соответственно для первого и второго опытного лесопитомника (рис.1).

Рис. 1. Каталитическая активность почвы лесных питомников

Следует отметить, что во второй год вегетации сеянцев сосны обыкновенной (посев 2010 г.) происходит накопление корневых выделений и активность каталазы увеличивается до 0,31–0,36 мл КMnO4 на 1 г сух. почвы за 20 минут соответственно. Почва, отобранная на полях с посевами кедра 1-го года вегетации (сосна сибирская, 2011 г.), по сравнению с паром также характеризуется более высоким уровнем каталитической активности – 0,34–0,35 мл КMnO4 на 1 г сух. почвы за 20 минут (см. рис.1), что связано с накоплением перекиси водорода как субстрата в результате выделения ее корнями сеянцев. Что касается почвы Больше-муртинского лесопитомника, то достоверных отличий в показателях активности каталазы по годам вегетации сеянцев хвойных не установлено.

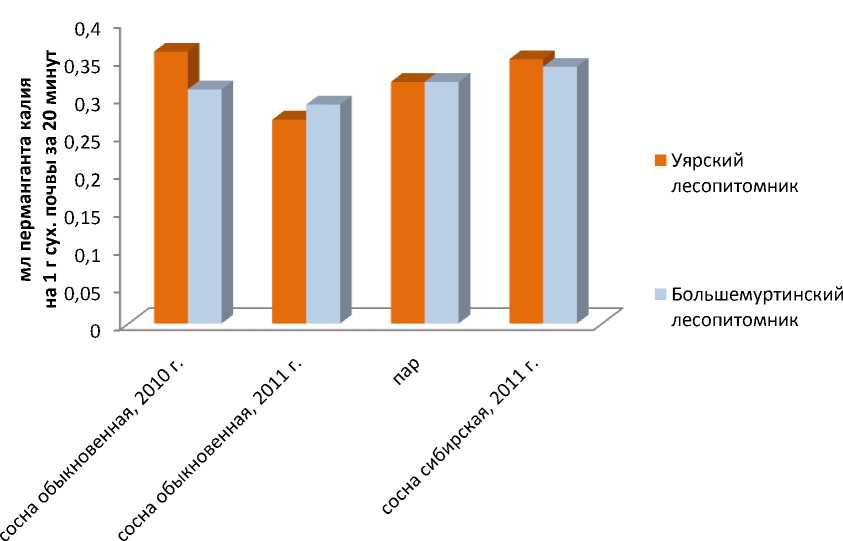

Кроме каталазы, из группы оксидаз нами была изучена аскорбатоксидаза – фермент, преобразующий аскорбиновую кислоту в дегидроаскорбиновую и, как и каталаза, характеризующий потенциальную окислительную способность почвы. Активность данного фермента в процессе вегетации сеянцев в почве Уярского лесопитомника, расположенного в зоне Канской лесостепи, очень различалась, изменяясь в пределах от 5,28 до 58,08 мг дегидроаскорбиновой кислоты на 1 г почвы за 1 час. Данные, полученные при анализе почвы, отобранной на полях с посевами сеянцев хвойных в Большемуртинском питомнике (рис.2), свидетельствуют о стабилизации окислительной активности почвы ко 2-му году вегетации сеянцев до уровня 5,3 мг дегидроаскорбиновой кислоты на 1 г почвы за 1 час.

Рис. 2. Активность аскорбатоксидазы в почве лесных питомников

Средние же значения аскорбатоксидазы в агрочерноземе Уярского питомника были выше в 2 раза по сравнению с агросерой почвой Большемуртинского, что подтверждает ранее описанные микробиологические данные, свидетельствующие о более высоком биогенном (окислительном) потенциале данной почвы (см. табл.).

Резюмируя, отмечаем, что в целом показатели окислительных ферментов агропочв исследуемых питомников свидетельствуют о благоприятном почвенно-экологическом фоне и оптимальном аэрогенном состоянии почвы. Вместе эти факторы способствуют процессу разложения сложных органических веществ и хорошему росту сеянцев хвойных. Постоянная обработка почв в виде вспахивания, стимуляция процесса аэрации способствуют увеличению показателей активности окислительных ферментов.

Гидролитические почвенные ферменты осуществляют разложение сложных органических веществ до простых. Из группы гидролитических ферментов нами были изучены ферменты: протеаза, уреаза, инвертаза; протеаза исследовалась как основной разрушитель белковых соединений в почве до аминокислот, амидов и аминов [Хазиев, 1972; 1976; Щербакова, 1980].

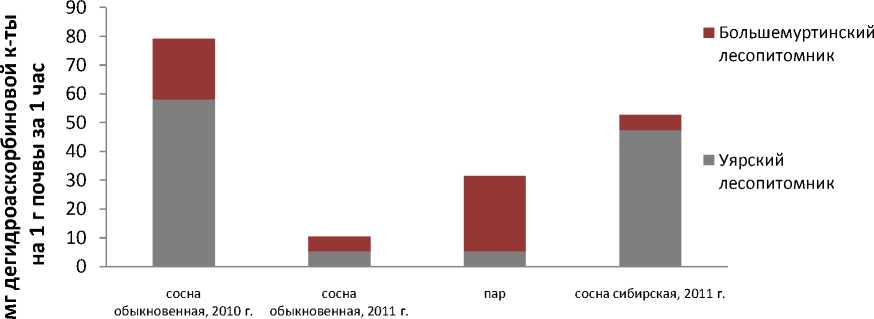

Определено, что средняя протеолитическая активность почвы Уярского лесопитомника в 1,5 раза выше, чем в агропочве Большемуртинского, следовательно, процессы аммонификации в ней протекают более интенсивно, при этом активность составляет 0,41 и 0,29 мг аминного азота на 1 г сух. почвы за 20 часов соответственно для почвы первого и второго лесопитомников. Максимальная активность протеазы была определена в почве Уярского питомника под посевами сосны обыкновенной 2-го года вегетации (2011 г.) – 0,61 мг аминного азота на 1 г сух. почвы за 20 часов, тогда как минимальная активность отмечалась в почве Большемуртинского питомника в том же опытном варианте – 0,081 мг аминного азота на 1 г сух. почвы за 20 часов. При этом высокие показатели исследуемого фермента в течение роста сеянцев сохраняются в первом лесопитомнике и варьируют от 0,20 до 0,61 мг аминного азота на 1 г сух. почвы за 20 часов, а в почве под сеянцами кедра достигают 0,41 мг аминного азота на 1 г сух. почвы за 20 часов (рис.3).

Рис. 3. Активность протеазы в почве лесных питомников

В свою очередь, анализ экспериментальных данных, полученных при исследовании почвы по паром, показал, что во втором исследуемом питомнике активность протеазы в 2–4 раза выше, чем в почве, отобранной под сеянцами хвойных культур.

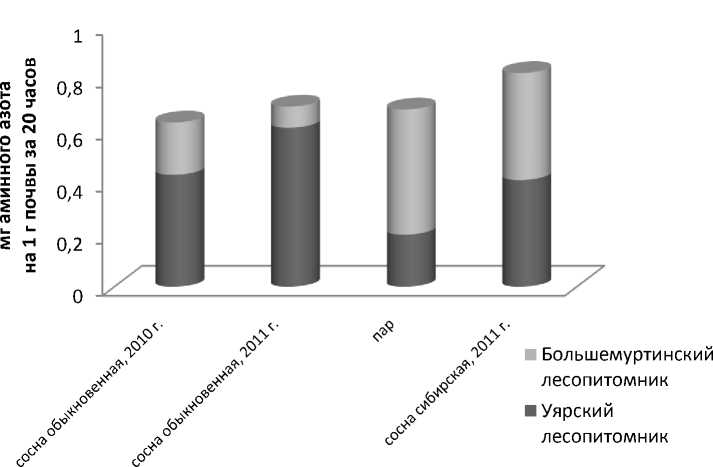

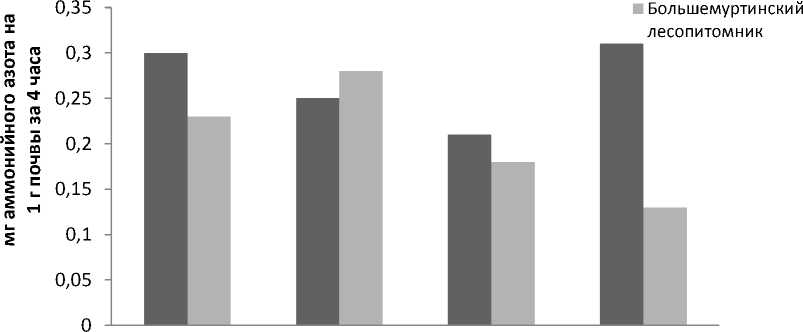

Уреаза является ферментом, участвующим в азотном обмене, поэтому изучение ее активности является необходимым при проведении диагностических исследований. Полученные средние данные по почвам лесопитомников различаются друг с другом незначительно, при этом активность уреазы в почве Уярского лесопитомника составила 0,27 мг аммонийного азота на 1 г сух. почвы за 4 часа и 0,20 мг аммонийного азота на 1 г сух. почвы за 4 часа в почве Большемуртинского питомника соответственно (см. табл.). Под паром уровень активности уреазы в почвах обоих лесных питомников самый низкий – 0,21 и 0,18 мг аммонийного азота на 1 г сух. почвы за 4 часа соответственно для первого и второго (рис. 4), что свидетельствует о низких значениях содержания аммонийного азота в данных вариантах [Краснобрыжая, Фомина, 2013].

■ Уярский лесопитомник

сосна сосна пар сосна сибирская, 2011 г.

обыкновенная, 2010 г. обыкновенная, 2011 г.

Рис. 4. Активность уреазы в почве лесных питомников

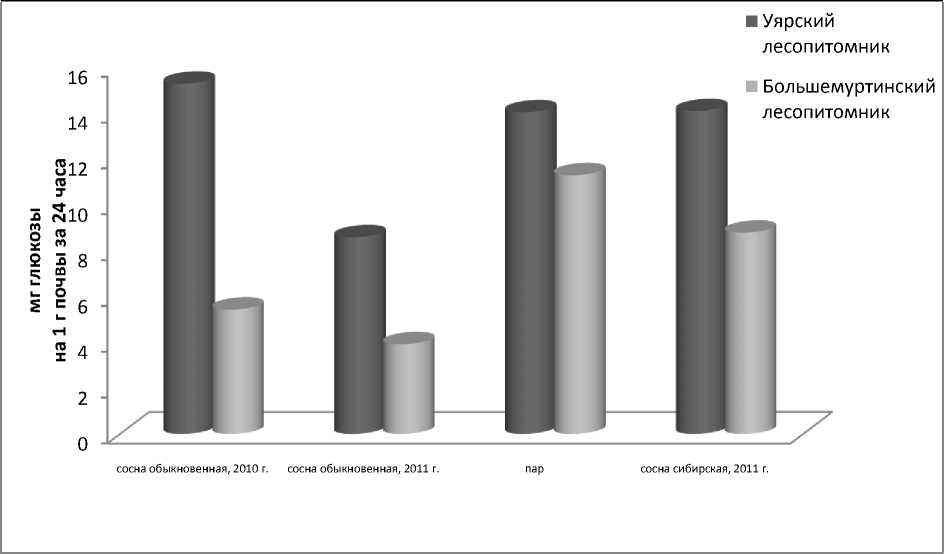

В процессе вегетации сеянцев хвойных культур количество мочевины как субстрата для деятельности уреазы снижается, уменьшается и количество данного фермента с 0,30 до 0,25 мг аммонийного азота на 1 г сух. почвы за 4 часа в почве Уярского питомника и с 0,28 до 0,23 мг аммонийного азота на 1 г сух. почвы за 4 часа в агросерой почве Большемуртинского питомника. Инвертаза является гидролитическим ферментом, определяющим мобилизацию легкогидролизуемого углевода сахарозы, расщепляя ее на эквимолярные количества глюкозы и фруктозы [Bloem at al., 2003]. Характеризуя наши экспериментальные данные по активности инвертазы, установила, что средняя ее активность в почве Уярского лесопитомника выше (12,9 мг), чем в почве Большемуртинского (7,94 мг), что указывает на более высокий уровень почвенного плодородия в первом питомнике (рис.5; табл.).

Аналогичная тенденция отмечается и для данных, полученных при анализе почвы, отобранной под паром, – 14,03 и 11,3 мг глюкозы на 1 г почвы за 24 часа соответственно для первого и второго лесопитомника.

Рис. 5. Показатели активности инвертазы агропочв лесопитомников

Необходимо также отметить, что самый низкий уровень инвертазы определен в почве Большемуртин-ского питомника под посевами сосны обыкновенной 1-го года вегетации – 3,92, что в 2 раза ниже, чем в аналогичном опытном варианте в Уярском (рис.5). При этом максимум активности инвертазы отмечен в Уярском питомнике под паром и на полях с посевами сосны обыкновенной 2-го года вегетации, а также под посевами кедра 1-го года вегетации.

В целом же изученный уровень исследуемых гидролитических ферментов показал, что в агропочвах лесопитомников интенсивно протекают как процессы аммонификации, так и мобилизации органических веществ. Средняя активность гидролаз в 1,5 выше в агрочерноземе (Уярский лесопитомник), чем в агросерой почве (Большемуртинский лесопитомник).

Выводы

-

1. Активность окислительных ферментов (каталазы и аскорбатоксидазы) в почве Уярского и Больше-муртинского лесопитомников достоверно не различается и соответствует среднему уровню – 0,32 мл КMnO 4 на 1 г сух. и 28,3–32,7 мг дегидроаскорбиновой кислоты на 1 г почвы за 1 час.

-

2. Уровень активности гидролитических ферментов протеазы, уреазы и инвертазы в агропочвах исследуемых лесных питомников оценивается как средний. В агрочерноземе Уярского лесопитомника более интенсивно протекают процессы преобразования органического вещества, чем в агросерой почве Большемуртинско-го питомника; при этом активность протеазы и инвертазы составляет 0,41 мг аминного азота на 1 г почвы за 20 часов и 12,9 мг глюкозы на 1 г почвы за 24 часа соответственно.