Ферментурия у детей с нефропатиями из региона с развитой цементной промышленностью

Автор: Кудин М.В., Цымбал Д.Е.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Педиатрия

Статья в выпуске: 4 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

С целью изучения энзимоморфологических синдромов проведено определение ферментурии у 58 детей с нефропатиями, проживающих в промышленных и селебитных зонах города с цементной индустрией, и у 30 с нефропатиями из условно чистой зоны. Критерии энзимоморфологической характеристики оценивались по энзимурии ферментов: щелочной фосфатазы, г-глютамилтрансферазы, лейцинаминопептидазы, лактатдеги-дрогеназы, холинэстеразы. Метод исследования энзимурии: кинетический с помощью анализаторов скорости реакции. Результаты. В моче у детей с нефропатиями, проживающими в регионе с цементной промышленностью, установлена достоверно более высокая активность ферментов, по сравнению с группой из условно чистой зоны, содержащихся в щеточной каемке: ГГТ в 1,9 раз, ЛАП в 1,6 раз, цитоплазматического фермента ЛДГ в 2,3 раза. Активность ЩФ и ХЭ в моче у детей изучаемых групп достоверно не отличалась. Выявленные показатели ферментурии могут рассматриваться в качестве маркеров повреждения проксимального канальца нефрона у детей с нефропатиями в результате воздействия экопатогенов. Выявлены прямые корреляционные связи между содержанием токсических микроэлементов в моче и биосфере и показателями энзимурии у детей.

Г-глютамилтрансфераза, лакгатдеги-дрогеназа, лейцинаминопептидаза, нефропатия, холинэстераза, щелочная фосфатаза, энзимурия, г-glutamyltransferase

Короткий адрес: https://sciup.org/14917662

IDR: 14917662

Текст научной статьи Ферментурия у детей с нефропатиями из региона с развитой цементной промышленностью

1Введение. Отмечаемый рост патологии органов мочевыводящей системы (ОМС), в том числе связанной с экологическими воздействиями, привел к увеличению числа латентно протекающих нефропатий [1]. Это заставляет нефрологов осуществлять поиск новых диагностических критериев для раннего выявления поражения ОМС у детей и определения характера и степени поражения почечной паренхимы. Наиболее достоверный метод диагностики нефропатий — биопсия почечной ткани. Однако при латентных нефропатиях, без нарушения функционального состояния почек биопсия применяется крайне редко в связи с ее инвазивностью [2].

Перспективным в этом плане является определение активности ферментов в моче, так как проведенные исследования по изучению информативности определения активности ферментов в сыворотке крови показали ее низкое диагностическое значение для определения степени и характера поражения почечной паренхимы [3]. В последние годы уточнены источники ферментурии, что позволяет более широко определять активность ряда ферментов в моче [4, 5]. Согласно современным представлениям уровень ферментативной активности в моче при исследовании у детей является ранним, динамичным диагностическим тестом для оценки степени повреждения почечной ткани, активности заболевания и его прогноза. Для диагностики поражения почек рекомендуют определять ферменты, которые преимущественно локализуются в эпителии проксимального отдела нефрона и имеющие различную внутриклеточную локализацию, а именно: аланинаминопетидаза (ААПП), щелочная фосфатаза (ЩФ), г-глютамилтрансфераза (ГГТ), лейцинаминопептидаза (ЛАП) — связаны с цитоплазматической мембраной тубулярного эпителия; лактатдегидрогеназа (ЛДГ) — цитоплазматический фермент; в-галактозидаза (ГАЛ), N-ацетил-в-Д-глюкозаминидаза (НАГ) — лизосомальные ферменты; малатдегидрогеназа (МДГ) — преимущественно митохондриальный энзим [6]. Для изучения состояния гломерулярного фильтра используется определение активности холинэстеразы (ХЭ) в моче, так как она не содержится в почечной ткани, но ее высокая активность постоянно определяется в сыворотке крови [7].

Адрес: 412900, Саратовская обл., г. Вольск, ул. Львова Роща, 1.

Тел.: 8 (84593) 5-11-95, 8 (84593) 5-12-35, 89276293707.

Цель работы: изучение энзимоморфологических синдромов при нефропатиях у детей, проживающих в регионе с развитой цементной промышленностью и в условно чистом регионе. За критерий энзимоморфологической характеристики принят уровень энзи-мурии по ферментам: ГГТ, ЛДГ, ЩФ, ХЭ и ЛАП.

Методы. Исследование активности ферментов в моче проведено на базе клинико-биохимической лаборатории (заведующий лабораторией к.м.н. Воронцов А. Л.) Детского центра диагностики и лечения (г. Москва, директор Центра, главный врач к.м.н. Не-стеровская А. Ю.). Моча на исследование доставлялась в лабораторию в замороженном виде в течение трех дней после забора в термоконтейнерах. Метод исследования активности ферментов: кинетический с помощью анализаторов скорости реакции. Полученные собственные результаты по содержанию ферментов в моче сравнивали с показателями диапазона нормы. В качестве критериев нормы фермен-турии рассматривались следующие лабораторные показатели: ХЭ — 0,8±0,2 МЕ/ммоль креатинина; ЛДГ — 2,5±0,2 МЕ/ммоль креатинина; ЩФ — 1,4±0,1 МЕ/ммоль креатинина; ГГТ — 2,2±0,2 МЕ/ммоль креатинина; ЛАП — 6,7±1,2 МЕ/ммоль креатинина [8]. Исследования проводились двукратно у одних и тех же детей с интервалом в 7 дней.

Энзимоморфологическая посиндромная характеристика степени повреждения нефрона давалась с учетом классификации, разработанной В. В. Фокеевой, В. В. Длин, Б. П. Мищенко, У. Б. Болтаевым (1989) [9].

Проведено определение активности в моче пяти ферментов: лактатдегидрогеназы, холинэстреразы, щелочной фосфатазы, глутамилтрансферазы, лейцинаминопептидазы с пересчетом на содержание креатинина в данной порции мочи у детей с нефропатиями, проживающих в регионе с цементной промышленность (г. Вольск, 1-я группа, n=58). Группу сравнения составили дети, проживающие в условно чистом регионе (2-я группа, n=30).

В исследовании приняли участие 58 детей с нефропатиями: основная группа со средним возрастом 7,73±0,68 года (27 (46,6%) мальчиков, 31 (53,4%) девочка). Группу сравнения составили 30 детей с нефропатиями из условно чистой зоны со средним возрастом 5,30±0,64 года (16 (53,3%) мальчиков, 14 (46,7%) девочек). В основную группу вошло 37 детей с инфекцией мочевой системы (63,8%) и 21 ребенок с дисметаболической нефропатией. В группу сравне- ния вошли 22 ребенка с инфекцией мочевой системы (73,3%) и 8 детей с дисметаболической нефропатией (26,7%). При инфекции мочевой системы у обследуемых детей выявлены изменения в моче в виде протеинурии, протеинурия в сочетании с гематурией и лейкоцитурией. При дисметаболической нефропатии у детей у детей также отмечалась протеинурия изолированная и в сочетании с гематурией.

Статистическая обработка результатов исследования проведена с использованием методов, изложенных Л. С. Каминским, Е. В. Гублером, и программы Statistika 6.0. Полученные результаты были подвергнуты вариационному анализу с вычислением средней арифметической и ее ошибки. Различия средних величин оценивали с помощью параметрического t-критерия Стьюдента. При оценке различий показателей между группами взят порог доверительной вероятности не менее 0,95 с уровнем значимости p не более 0,05.

Результаты. Показатели ферментурии по изучаемым группам представлены в табл. 1.

В моче у детей с нефропатиями, проживающих в регионе с цементной промышленностью, установлена достоверно более высокая активность ферментов, содержащихся в щеточной каемке — ГГТ в 1,9 раз и ЛАП в 1,6 раз, р<0,05, а также цитоплазматического фермента — ЛДГ в 2,3 раза по сравнению со 2-й группой (р<0,05). Эти данные свидетельствуют о более выраженном повреждении проксимального эпителия, которое касается не только щеточной каемки мембраны нефротелия, но и цитоплазматической мембраны нефротелия у детей с нефропатиями, проживающих в регионе с развитой цементной промышленностью, по сравнению с группой сравнения. Активность ЩФ и ХЭ в моче достоверно в изучаемых группах не отличалось. Если в отношении ХЭ это понятно, так как имеющиеся у детей заболевания не связаны с повреждением гломерулярного фильтра и, вероятно, воздействие ксенобиотиков в экологически неблагополучном регионе существенно не повреждает гломерулярный фильтр, то почему активность ЩФ мембранного фермента не отличается по группам, требует дополнительного анализа.

Проведен сравнительный анализ ферментурии у 37 детей с инфекцией мочевой системы + пиелонефрит (подгруппа 1А) и у 21 ребенка с дисметаболиче-ской нефропатией (подгруппа 1Б), проживающих в регионе с цементной промышленностью. Различий в активности ферментов в моче в изучаемых подгруппах детей в зависимости от нозологии у детей основной группы не установлено.

Изучены показатели ферментурии у детей группы сравнения в зависимости от варианта нефропатии (подгруппы 2А — инфекция мочевой системы+хронический пиелонефрнит и 2Б — дис- метаболическая нефропатия), где также не выявлено достоверных различий в показателях активности ферментов в моче между подгруппами 2А и 2Б. Вместе с тем, показатели ЛДГ в подгруппе 2А (0,85±0,18 МЕ/ммоль креатинина) по сравнению с нормативными показателями (2,5±0,2 МЕ/ммоль креати) были достоверно ниже, р<0,05. Содержание этого фермента было достоверно и в подгруппе 2Б, р<0,05. В отношении фермента ЛАП также выявлен достоверный уровень снижения в подгруппе 2А, р<0,05.

Проведено сравнение по средним показателям ферментурии у детей подгрупп 1А и 2А, а также 1Б и 2Б. В подгруппе 1А выявлено повышение ГГТ в моче у детей по сравнению с подгруппой 2А в 1,8 раза, р<0,05. Эта же закономерность отмечена в содержании ГГТ у детей основной группы в подгруппе 1Б, которое превышало в 1,9 раза показатели подгруппы 2Б, р<0,05. Аналогичные показатели получены в содержании ЛДГ, который в подгруппе 1А был выше в 2,6 раза по сравнению с подгруппой 2А, р<0,05, а в подгруппе 1Б в 2,1 раза выше подгруппы 2Б, р<0,05. Данные, полученные в нозологических подгруппах, могут указывать на более выраженные повреждения дистальных канальцев в основной группе.

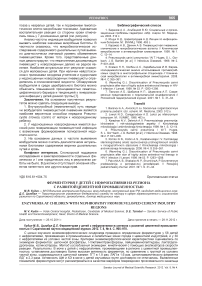

Проанализирована частота повышенной активности ферментов в моче у детей с нефропатиями в основной и группе сравнения (рис. 1).

Рис. 1. Частота (в %) повышенной активности ферментов в моче у детей с нефропатиями 1-й и 2-й групп

В моче у детей основной группы, по сравнению со 2-й группой, частота повышенной активности ГГТ (79,3%), ЩФ (51,7%), ЛДГ (46,7%) была достоверно выше (p<0,05). При этом не установлено достовер-

Таблица 1

Показатели ферментурии (МЕ/ммоль креатинина) у детей основной (1) и группы сравнения (2)

Частота повышенной активности ферментов в моче у детей обеих групп в зависимости от нозологии (группы 1А и 1Б и 2А и 2Б, соответственно) достоверно не отличались.

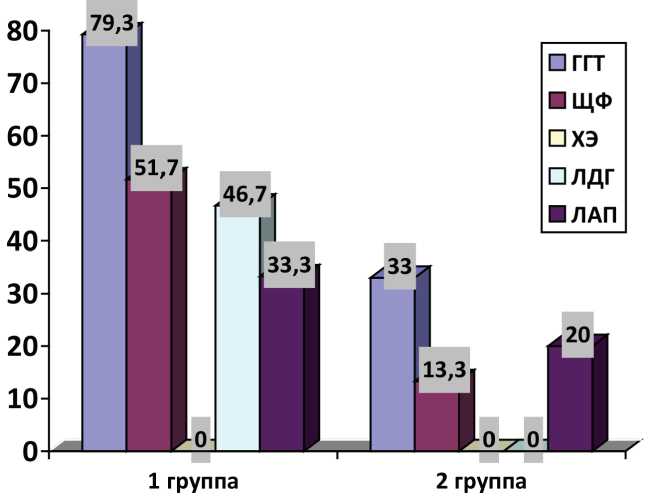

Параллельно проведен сравнительный анализ частоты высокой активности ферментов по нозологическим группам между 1-й и 2-й группами (рис. 2). Различия между соответствующими нозологическими формами между 1-й и 2-й группами оказались такими же, как в объединенных группах, а именно: частота повышенной активности в моче ГГТ, ЩФ, ЛАП и ЛДГ была достоверно выше (p<0,05). При этом не установлено достоверных различий частоты высокой активности в моче ХЭ между собой у детей 1-й и 2-й групп в зависимости от нозологии.

Таким образом, при нефропатиях у детей, проживающих в экологически неблагополучных регионах, целесообразным следует считать определение с диагностической целью активности в моче ферментов: ГГТ, ЛДГ и, в меньшей степени, ЩФ.

Обсуждение. Использование ферментной диагностики в клинической практике позволяет своевременно выявить изменения в проксимальном канальце и гломерулярном фильтре. Энзимоурограмма позволяет судить о степени структурных изменений со стороны различных отделов нефрона: повышение гломерулярной проницаемости, повреждение щеточной каемки нефротелия, повышение проницаемости цитомембран нефротелия и цитолиз нефротелия (табл. 2).

Несмотря на статистическую достоверность полученных показателей фементурии, нами рассмотрены

Рис. 2. Частота высокой активности (%) ферментов в моче у детей 1-й и 2-й групп в зависимости от нозологии нефропатии показатели энзимурии с клинической точки зрения, хотя статистически наличие ферментов в моче доказано на уровне значимости p<0,05. С этой целью нами рассчитан показатель относительного риска по содержанию ферментов в основной и группе сравнения. В табл. 3 представлены относительные риски, стандартная ошибка и доверительный интервал (ДИ), который по всем группам соответствовал 95%.

Полученные показатели являются значимыми и подтверждают приведенные достоверные различия у детей, проживающих в регионе с развитой цементной промышленностью, и детей из условно чистой зоны, а также подтверждают показатели табл. 2, указываю-

Таблица 2

Классификация энзимоморфологических синдромов при заболевании почек у детей основной и группы сравнения

|

№ п/п |

Вариант патологии |

Повышение гломерулярной проницаемости |

Повреждение щеточной каемки нефротелия |

Повышение проница-емости цитомембран нефротелия |

Фермента-тив-ная недо-стато-чность нефротелия |

|

|

по ХЭ |

по альбумину |

|||||

|

1. |

Основная группа |

- |

- |

++/+ |

+ |

+/ — |

|

В том числе: хронический обструктивный пиелонефрит |

- |

- |

++/+ |

+ |

+/ — |

|

|

дисметаболическая нефропатия |

- |

- |

++/+ |

+ |

+/ — |

|

|

2. |

Группа сравнения |

- |

- |

+/ — |

+/ — |

+/ — |

|

В том числе: хронический обструктивный пиелонефрит |

- |

- |

+/ — |

+/ — |

+/ — |

|

|

дисметаболическая нефропатия |

- |

- |

+/ — |

+/ — |

+/ — |

|

П р и м еч а н и е : ++ — умеренно выражено; + — незначительно выражено; +/- — незначительно выражено у части больных; — – отсутствует.

Относительный маркер (1-я и 2-я группы)

Таблица 3

|

Фермент |

Относительный риск |

Стандартная ошибка |

Доверительный интервал |

|

ГГТ |

2,38 |

0,27 |

95% |

|

ЩФ |

3,88 |

0,48 |

95% |

|

ХЭ |

- |

- |

- |

|

ЛДГ |

6,98 |

0,69 |

95% |

|

ЛАП |

1,64 |

0,41 |

95% |

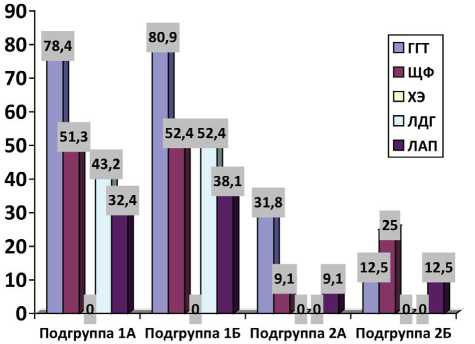

Рис. 3. Коэффициенты корреляции между активностью ферментов и уровнем микроэлементов в моче у детей основной группы

щие на повреждение щеточной каемки, повышение проницаемости цитомембран и ферментативную недостаточность нефротелия. Повышения гломерулярной проницаемости у детей с нефропатиями, проживающих в регионе с цементной промышленностью, отсутствуют, на что указывают недостоверные различия ХЭ у детей основной и группы сравнения, а также по сравнению с нормативными показателями.

Установленные достоверные различия активности ферментов в моче, указывающие на повреждение прежде всего нефротелия проксимальных канальцев у детей с нефропатиями, проживающих в регионе с развитой цементной промышленностью, по сравнению с детьми из условно чистого региона, обосновали необходимость изучения зависимости повреждения нефротелия с уровнем загрязнения окружающей среды и содержанием токсических и условно-токсических микроэлементов в организме детей.

В ранее проведенных нами исследованиях изучен микроэлементный состав мочи детей, проживающих в регионе с цементной промышленностью [10]. На рис. 3 представлена корреляционная зависимость между активностью ферментов и уровнем микроэлементов в моче у детей основной группы. Активность ГГТ в моче находилась в прямой корреляционной зависимости с содержанием в моче химических элементов 4-го класса опасности: токсичного алюминия (r=0,31) и условно жизненного элемента кремния (r= 0,37) (рис.3А), активность ХЭ и ЛАП с содержанием в моче потенциально токсичного элемента серебра (r=0,31 и r=0,40 соответственно). Установлена прямая средней силы корреляционная связь (r=0,66) между активностью ЛДГ в моче и содержанием в моче токсичного элемента кадмия. Средние прямые корреляционные связи выявлены между активностью и содержанием в моче фермента ЛАП с уровнем в моче токсичного элемента 1-го класса опасности свинцом (r=0,60), условно жизненно необходимым элементом 2-го класса опасности никелем (r=0,32) и жизненно необходимым элементом 4-го класса опасности железом (r=0,34). Достоверность указанных корреляционных связей составляла р<0,05.

Наряду с этим, выявлены обратные средние связи между активностью ГГТ в моче и содержанием в моче никеля (2-й класс опасности, условно жизненно необходимый) (r=–0,37), с хромом (2-й класс опасности, жизненно необходимый) (r=–0,36), с ванадием

(3-й класс опасности, условно жизненно необходимый) (r=–0,38), с железом (4-й класс опасности, жизненно необходимый элемент) (r=–0,36), с кальцием (4-й класс опасности, макроэлемент) (r=–0,40) (рис. 3Б). Активность ХЭ в моче находилась также в обратной средней связи с концентрацией микроэлемента 2-го класса опасности веществ (жизненно необходимые): с кобальтом (r=–0,33) и медью (r=–0,41), а также токсическим элементом 1-го класса опасности свинцом (r=–0,41). Установлена обратная средней силы корреляционная связь между активностью ЩФ в моче и уровнем следующих элементов в моче: молибденом — 2-й класс, жизненно необходимый (r=– 0,44) и кальцием — макроэлемент 4-го класса опасности (r=–0,43). Обратная корреляционная связь средней величины выявлена в парах: ЛДГ — никель (r=–0,31), ЛДГ — цинк (r=–0,40), ЛДГ — ванадий (r=– 0,34), ЛДГ — молибден (r=–0,54). Достоверность указанных корреляционных связей составляла р<0,05.

Таким образом, по результатам корреляционного анализа можно предположить о повреждении дистального канальца почек у детей из региона с развитой цементной промышленностью в результате токсичного воздействия микроэлементов.

Параллельно, методом корреляционного анализа, выявлена взаимосвязь между содержанием токсических микроэлементов в биосфере, собственные исследования [11], и уровнем энзимурии. По содержанию кобальта в биосфере выявлены корреляционные пары средней прямой зависимости: между содержанием кобальта в почве — активностью ЛАП в моче (r=0,33), кобальта в снегу — активностью ЛДГ в моче (r=0,36). Содержание меди в почве также находилось в средней прямой корреляционной связи с активностью ХЭ в моче (r=0,42); содержанием никеля в снегу с активностью ГГТ в моче (r=0,34), содержанием никеля в почве с активностью ЛАП в моче (r=0,32). Парные корреляции прямой средней силы выявлены между активностью ЛДГ в моче и содержанием свинца в снегу (r=0,37). Достоверность корреляционных связей составляла р<0,05.

Прямые корреляционные связи средней силы выявлены между уровнем загрязнения атмосферы (снег) хромом и активностью в моче ЩФ (r=0,60), ХЭ (r=0,59), ЛДГ (r=0,48). Содержание цинка в почве имело прямую средней силы корреляционную связь с активностью ЩФ (r=0,33) и ХЭ (r=0,42) в моче. Содержание бериллия в снегу имело прямую средней силы корреляционную связь с активностью ГГТ (r=0,60), ЛДГ (r=0,39). Содержание бора в снегу имело прямую средней силы корреляционную связь с активностью ЩФ (r=0,59), ЛДГ (r=0,39), а в воде — с ЛАП (r=0,55). Содержание другого микроэлемента — ванадия также имело прямую средней силы корреляционную связь с активностью ГГТ (r=0,34) и ЛДГ (r=0,39). Магний в снегу, так же как и бор, имел прямую сильную корреляционную связь с активностью ХЭ (r=0,77) и средней силы — с ЩФ (r=0,64), ЛДГ (r=0,37) и ЛАП (r=0,32). Средняя прямая корреляционная связь выявлена между содержанием магния в воде и активностью ЛДГ в моче. Положительные корреляционные связи средней силы выявлены в парах: содержание марганца в снегу с активностью ЩФ (r=0,30), ХЭ (r=0,39) и ЛДГ (r=0,38). Средней силы корреляционная прямая связь выявлена между содержанием марганца в воде (r=0,52) и активностью ЛАП в моче. Активность ГГТ в моче имело прямую средней силы корреляционную связь с содержанием молибдена в воде (r=0,32) и снегу (r=0,36). Кроме того, отмечена прямая корреляционная связь средней силы между содержанием титана в снегу и активностью ГГТ в моче (r=0,60), содержанием титана в воде и активностью ЛАП в моче (r=0,51). Содержание стронция в снегу имело прямую средней силы корреляционную связь с активностью ГГТ в моче (r=0,36) и ЛАП (r=0,36). Эта же тенденция выявлена у мышьяка, висмута и серебра. Содержание серебра в снегу имело прямую сильную корреляционную связь с активностью ГГТ в моче (r=0,80), а активность ХЭ в моче коррелировала с содержанием серебра в воде (r=0,32). При анализе корреляционных связей с кремнием выявлены средние прямые корреляции между содержанием кремния в почве с активностью ЩФ (r=0,33) и ХЭ (r=0,44); в снегу с активностью ГГТ (r=0,58), ХЭ (r=0,34) и ЛДГ (r=0,32) в моче. Достоверность корреляционных связей составляла р<0,05. В остальных случаях парной корреляции ферментов мочи и микроэлементов в биосфере выявлены разнонаправленные слабые связи.

Заключение. Таким образом, при изучении эн-зимурии у детей, проживающих в экологически неблагополучном регионе, отмечены достоверные различия в содержании ферментов ГГТ, ЛДГ, ЩФ, ЛАП по сравнению с группой сравнения и нормативными показателями, что может рассматриваться как маркер повреждения проксимального канальца (ЩФ) и показателей проксимальных и дистальных канальцев (ГГТ, ЛДГ и ЛАП). Уровень ХЭ в моче был без достоверных различий, что указывает на отсутствие повреждения клубочков (гломерулярной проницаемости).

Показатели энзимурии являются значимыми в клинической оценке, которые необходимо расценивать как относительные маркеры повреждения указанных отделов нефрона.

Выявленные корреляционные связи между содержанием токсических элементов в моче и биосфере и показателями энзимурии также указывают на глубину и уровень поражения щеточной каемки и цитомембран нефротелия с развитием у него ферментативной недостаточности в результате токсичного действия микроэлементов.

Список литературы Ферментурия у детей с нефропатиями из региона с развитой цементной промышленностью

- Адаменко О. В., Халепа Э.А., Котова Л.Ю. Ультразвуковой мониторинг в пренатальной диагностике аномалий мочевой системы и определение тактики ведения детей//Педиатрия. 2008. № 3. С. 13-17

- Аксенова М.Е. Нарушения функционального состояния почек и пути коррекции у детей с нефропатиями из региона, загрязненного тяжелыми металлами (кадмий, хром): автореф. дис.... канд. мед. наук. М., 1998. 18 с.

- Голованов С. Н., Яненко Э.К. Диагностическое значение показателей ферментоурии, ПОЛ и экскреции среднемо-лекулярных токсинов при хроническом пиелонефрите//Урология. 2001. № 6. С. 3-8

- Камышников B.C. Клинические лабораторные тесты от А до Я и их диагностические профили: справ, пособие. Минск: Белорусская наука, 1999. 446 с.

- Юрьева Э.А., Длин В. В. Диагностический справочник нефролога. М.: Оверлей, 2002. 96 с.

- Nguyen М., Devarajan P. Biomarkers for the early detection of acute kidney injury//Pediatr. Nephrol. 2008. Vol. 23. P. 2151-2157

- Jung D.E., Koo J.W. Urinary excretion of various urinary proteins in children with vesicoureteral reflux//Pediat. Soc. 2003. Vol. 46(10). P. 987-992

- Мошкин А. В. Энзимодиагностика некоторых заболеваний почек у детей: автореф. дис.... канд. мед. наук. М., 1984. 22 с.

- Фокеева В.В., Длин В.В., Мищенко Б.М., Балта-ев У. Б. Диагностическое значение ферментоурии при заболеваниях почек у детей: метод, рекомендации. М., 1989. 20 с.

- Кудин М.В. Микроэлементный состав мочи у детей с нефропатиями в городе с цементной промышленностью//Вопросы детской диетологии. 2010. № 8 (5). С. 66-69

- Кудин М.В., Цымбал Д.Е., Скрипкин А.В., Федоров Ю. Н. Экология окружающей среды в регионе с развитой цементной промышленностью//Проблемы и перспективы современной медицины, биологии и экологии: матер. 3-й Междунар. телеконф. Томск, 2010. С. 33-36.