Фибрилляция предсердий и атеросклероз магистральных артерий: есть ли взаимосвязь?

Автор: Германова Ольга Андреевна

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2 (44), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются изменения основных параметров биомеханики сердца и кинетики магистральных артерий у пациентов с различными формами фибрилляции предсердий. Описываются механизмы, приводящие к травмирующему воздействию механических факторов на стенку артерий при фибрилляции предсердий при различной продолжительности максимальной паузы между сокращением желудочков. Фибрилляция предсердий рассматривается как дополнительный фактор развития атеросклероза магистральных артерий. Показана опасность фибрилляции предсердий с паузами между сокращением желудочков более 2 секунд с точки зрения возможного развития и прогрессирования атеросклероза.

Фибрилляция предсердий, гемодинамика магистральных артерий, биомеханика сердца, атеросклероз магистральных артерий

Короткий адрес: https://sciup.org/143172323

IDR: 143172323 | УДК: 616.1

Текст научной статьи Фибрилляция предсердий и атеросклероз магистральных артерий: есть ли взаимосвязь?

Фибрилляция предсердий до сих пор остается одним из самых распространенных нарушений ритма, приводящим к развитию многочисленных осложнений и инвалидизации пациентов. Так, данное нарушение ритма встречается более чем у 13 % популяции старше 65 лет. Общеизвестно, что фибрилляция предсердий является фактором риска тромбоэмболических осложнений [1, 9, 10].

В то же время чрезвычайно актуальной проблемой является профилактика и лече- ние атеросклеротического поражения артериальных сосудов. До сих пор продолжается изучение и уточнение патогенеза и этиологических причин развития атеросклероза, корректируются принципы лечения. На сегодняшний момент были сформулированы моноклональная гипотеза, липидная гипотеза, и гипотеза хронического воспаления. Кроме того, появились данные о влиянии хронической интоксикации парами тяжелых металлов (ртути) на повреждение эн- дотелия и дальнейшим развитием и прогрессированием атеросклероза [1, 9, 10].

Разработаны меры профилактики и основные методы лечения атеросклероза. Тем не менее, проблема лечения атеросклероза остается такой же далекой от разрешения, как и несколько десятилетий тому назад. В настоящее время усиливается разочарование врачей недостаточной эффективностью медикаментозной терапии этого заболевания. Несмотря на проведенные многоцентровые рандомизированные исследования, массовое применение статинов и других препаратов, воздействующих на липидный спектр, в целом не оправдывало возложенные на них надежды в профилактике и лечении атеросклероза.

Из собственной повседневной практики каждый врач знает, что существует немалое количество больных, у которых тяжелые мультифокальные формы атеросклероза развились при малоизмененном липидном спектре. И, наоборот, встречается достаточное количество пациентов с выраженными изменениями липидного обмена, но без значимого атеросклеротического поражения артерий.

Таким образом, врач обязан учитывать и другие объективные факторы, которые, бесспорно, способствую прогрессирующему атеросклеротическому поражению артерий. Прежде всего, это наследственная предрасположенность к атеросклерозу, наличие сопутствующих заболеваний, как-то: сахарного диабета, хронических воспалительных очагов в организме, устойчивой артериальной гипертензии, наличие хронической экзогенной и эндогенной интоксикации.

Невозможно отрицать тот очевидный факт, что в первую очередь и в наибольшей степени атеросклеротические изменения возникают в местах бифуркации и трифуркации артерии, их устьях и других отделах, в наибольшей степени подверженных гемодинамической нагрузке. Примечательно, что эти изменения возникают вне зависимости от состояния показателей липидного обмена. Поэтому, мы обоснованно можем полагать, что ключевым моментом в формировании атеромы изначально является острое или хроническое гидравлическое повреждение сосудистой артериальной стенки, в последствии запускающее цепь патогенетических механизмов, приводящих к атеросклерозу [2–8].

Поэтому мы считаем необходимым исследовать один из факторов, который, с нашей точки зрения, можно аргументированно назвать основным.

Цель исследования

Исследовать влияние изменения параметров биомеханики сердца и кинетики магистральных артерий при различных вариантах фибрилляции предсердий на развитие и прогрессирование атеросклероза.

Материал и методы

В исследование мы включили 108 пациентов, находившихся на лечении в клиниках Самарского государственного медицинского университета. Мужчин было 66 человек, женщин – 42. Средний возраст составил 67,3 ± 5,6 лет.

Критерии включения пациентов в исследование:

-

1. Возраст старше 40 лет.

-

2. Наличие фибрилляции предсердий.

-

3. Наличие подписанного информированного согласия на участие в исследовании.

Критерии исключения:

-

1. Устойчивая артериальная гипертензия с уровнем АД, превышающем 160 мм рт. ст. систолического или 100 мм рт. ст. диастолического.

-

2. Сахарный диабет 1 и 2 типа.

-

3. Наследственная гиперхолестеринемия.

-

4. Хроническая болезнь почек с СКФ менее 80 мл/мин.

-

5. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) более НIIА NYHA III.

-

6. Наличие хронических очагов инфекции.

-

7. ХОБЛ умеренной и тяжелой степеней тяжести.

-

8. Гематологические заболевания, ассоциированные с синдромом гиперкоагуляции.

При сборе жалоб и анамнеза, особое внимание уделялось выявлению таких заболеваний, как инфаркт миокарда, инсульт, транзиторные нарушения мозгового кровообращения, заболевания, обусловленные нарушением проходимости артерий нижних конечностей. Инструментальное обследование включало в себя выполнение ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ по Холтер, трансторакальную и чреспищеводную эхокардиографию. Помимо стандартных лабораторных исследований, у всех больных исследовали липидный спектр крови. По показаниям выполнялась стресс эхокардиография с физической нагрузкой, чреспищеводной стимуляций или лекарственной пробой.

Выраженность морфологических признаков атеросклеротического поражения артерий у всех больных оценивали посредством ЦДК брахиоцефальных артерий, ветвей аорты, артерий нижних конечностей, почечных артерий; по показаниям – коронарной ангиографии, ангиографии почечных артерий, панцеребральной ангиографии.

Биомеханику сердца и кинетику магистральных артерий оценивали посредством апекскардиографии (АКГ) и сфигмографии (СГ) магистральных артерий разных сосудистых бассейнов: сонных, лучевых и локтевых, бедренной и задней артериях голени.

Для оценки изменений параметров биомеханики сердца и кинетики магистральных артерий, анализировали минимальный, средний и максимальный интервал пауз между сокращением желудочков при фибрилляции предсердий. Оценивали показатели скорости, ускорения, мощности, работы сосудистой стенки артерий.

С учетом полученных результатов суточного мониторирования ЭКГ по Холтер, все пациенты были распределены в 3 основные группы. За основу этого распределения был принят максимальный интервал пауз между желудочковыми сокращениями при фибрилляции предсердий.

В первую группу вошли 34 больных, у которых пауза между желудочковыми сокращениями не превышала 1 секунду.

Во вторую группу вошли 36 больных, у которых пауза между желудочковыми сокращениями составляла 1–2 секунды.

Во третью группу вошли 38 больных, у которых пауза между желудочковыми сокращениями составляла более 2 секунд.

Пациенты всех групп были однородны по возрасту, полу, сопутствующей патологии.

Результаты

При обследовании были выявлены признаки атеросклеротического поражения артериальных сосудов у пациентов всех трех групп. Они включали стенозы артерий БЦС – гемодинамически значимые и не значимые, стенозы коронарных артерий, ветвей аорты, артерий нижних конечностей, почечных артерий.

Однако мы обратили внимание на несколько интересных фактов.

Факт 1. Частота встречаемости атеросклеротического поражения сосудов была выше в 3 группе больных, у которых продолжительность паузы между желудочковыми сокращениями при фибрилляции предсердий превышала 2 секунды, причем доля гемодинамически значимых стенозов также была выше в этой группе (табл. 1). При этом на этапе отбора пациентов были исключены общепризнанные факторы риска развития атеросклероза. Возможно ли в данной ситуации влияние дополнительных, неучтенных факторов развития и прогрессирования атеросклероза? До сих пор фибрилляция предсердий не относится к числу общепризнанных факторов риска развития атеросклероза, не проводилась ее градация в зависимости от продолжительности пауз между сокращениями желудочков.

Таблица 1

Пациенты 1, 2 и 3 групп

|

Параметр |

1 группа (N = 34) |

2 группа (N = 36) |

3 группа (N = 38) |

|

Стеноз каротидной бифуркации (гемодинамически незначимый) |

11 |

13 |

19 |

|

Стеноз каротидной бифуркации (гемодинамически значимый) |

1 |

2 |

9 |

|

Стенозы артерий нижних конечностей (гемодинамически незначимые) |

13 |

14 |

22 |

|

Стенозы артерий нижних конечностей (гемодинамически значимые) |

1 |

2 |

7 |

|

Стенозы почечных артерий (гемодинамически значимые) |

0 |

1 |

4 |

|

Атеросклероз коронарных артерий |

14 |

19 |

33 |

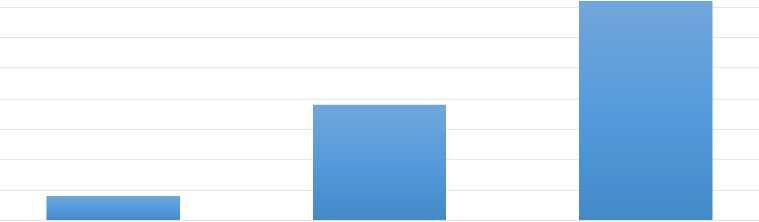

Факт 2. Отмечалось возрастание основных параметров биомеханики сердца и кинетики магистральных артерий в первом сокращении после длительной паузы между сокращением желудочков у пациентов с различными вариантами фибрилляции предсердий со следующей закономерностью: чем длиннее была пауза между сокращением желудочков, тем большее возрастание параметров наблюдалось (рис. 1–3).

Таким образом, пауза между сокращениями желудочков при фибрилляции предсердий определяет объем сердечного выброса и степень участия магистральных артерий в перемещении изгнанного ударного объема крови.

Прирост параметра работы левого желудочка в % у пациентов каждой группы после максимальной паузы

■ Прирост параметра работы в % у пациентов каждой из групп после максимальной паузы

Рис. 1

Прирост параметра работы магистральных артерий (сонная артерия) у пациентов каждой группы после максимальной паузы

Группа! Группа? Группа 3

■ Прирост параметра работы магистральных артерий (сонная артерия) у пациентов всех групп после максимальной паузы

Рис. 2

Прирост параметра работы магистральных артерий (задняя артерия голени) у пациентов каждой группы после максимальной паузы

■ Прирост параметра работы магистральных артерий (сонная артерия) у пациентов всех групп после максимальной паузы

Рис. 3

Выводы

-

1. Фибрилляция предсердий является дополнительным фактором риска развития и прогрессирования атеросклероза.

-

2. Гидравлический удар, возникающий при прохождении волны после длительной паузы при фибрилляции предсердий, является мощным травмирующим фактором для интимы артерий, что, в конечном счете,

-

3. Места наибольшего воздействия гидравлического удара первого сокращения после длительной паузы при фибрилляции предсердий – бифуркация общей сонной артерии, бифуркация аорты, большой радиус дуги аорты. Именно поэтому в этих областях и локализуется атеросклеротический процесс.

-

4. Прогностически более неблагоприятным в плане развития и прогрессирования атеросклероза является вариант фибрилляции предсердий с продолжительностью пауз между желудочковыми сокращениями более 2 секунд.

может привести к формированию атеросклеротического процесса. Наличие гидравлического удара при фибрилляции предсердий определяет утверждение «атерома строит саму себя». Данный механизм является универсальным при различных нарушениях ритма, в частности, экстраси-столической аритмии, чему было посвящено отдельное наше исследование.

Список литературы Фибрилляция предсердий и атеросклероз магистральных артерий: есть ли взаимосвязь?

- Aritmii serdcza. Mexanizmy', diagnostika, lechenie / pod red. V. Dzh. Mandela. - M.: Medicina, 1996.

- Germanov A.V., Germanova O.A., Germanov V.A., Borzenkova G.A. Klassifikaciya e'kstrasistolicheskoj aritmii v zavisimosti ot funkcional'nogo znacheniya // Vestnik Medicinskogo universiteta Reaviz. - 2018. - № 5. - S. 69-75.

- Germanov A.V., Germanova O.A., Tereshina O.V. i dr. Tromboe'mbolicheskie oslozhneniya nekardiogennogo xaraktera pri fibrillyacii predserdij // Aspirantskij vestnik Povolzh'ya. - 2018. - № 5-6. - S. 93-99.

- Germanova O.A., Germanov V.A., Stepanov M.Yu., Germanov A.V., Proxorenko I.O., Piskunov M.V. Aritmii kak faktor riska razvitiya ateroskleroza magistral'ny'x arterij// Vestnik Medicinskogo universiteta Reaviz. - 2019. - № 4. - S. 126-136.

- Germanova O.A., Germanov A.V., Germanov V.A., Kolesnikov I.S. Prognozirovanie tromboe'mbolicheskix oslozhnenij pri e'kstrasistolii // Vestnik Medicinskogo instituta Reaviz. - 2018. - № 5. - S. 65-69.

- Germanova O.A., Germanov A.V., Germanov V.A. i dr. Anatomo-funkcional'ny'j analiz roli e'kstrasistolii kak faktora riska razvitiya ateroskleroza // Morfologicheskie vedomosti. - 2018. - Tom 26. - № 4. - S. 11-14.

- Germanova O.A., Germanov A.V., Germanov V.A. i dr. E'kstrasistoliya: gemodinamicheskie aspekty' i biomexanika magistral'ny'x arterij // Aspirantskij vestnik Povolzh'ya. - 2018. - № 5-6. - S. 85-92.

- Lajtxill Dzh. Volny' v zhidkostyax; per. s angl. - M.: Mir, 1981. - S. 162-180.

- Kachkovskij M.A. Kardiologiya: spravochnik. - Rostov-na-Donu: Feniks, 2012.

- Orlov V.N. Rukovodstvo po e'lektrokardiografii. - M.: Medicina, 1984.