Фибрилляция предсердий: функциональная классификация

Автор: Германов Андрей Владимирович, Германова Ольга Андреевна, Германов Владимир Андреевич, Прохоренко Инга Олеговна

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2 (44), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье изучены особенности биомеханики сердца и кинетики магистральных артерий при различных вариантах фибрилляции предсердий. Описано возрастание основных гемодинамических параметров при фибрилляции предсердий. Предложена функциональная классификация фибрилляции предсердий в зависимости от максимальной продолжительности паузы между желудочковыми сокращениями. Показано, что более неблагоприятным в прогностическом плане является фибрилляция предсердий с паузами между желудочковыми сокращениями более 2 секунд.

Фибрилляция предсердий, гемодинамика магистральных артерий, биомеханика сердца, классификация фибрилляции предсердий

Короткий адрес: https://sciup.org/143172324

IDR: 143172324 | УДК: 616.1

Текст научной статьи Фибрилляция предсердий: функциональная классификация

Фибрилляция предсердий на сегодняшний день остается актуальной проблемой кардиологии во всем мире. С возрастом встречаемость ее неуклонно растет. Так, по данным различных источников, в возрасте старше 60 лет данное нарушение ритма регистрируется до 13 % людей [1]. Это состояние ассоциировано с постоянным или эпизодическим приемом противоарит-мических препаратов, риском развития па- роксизмов, прогрессированием морфологических изменений в самом сердце, а также приводит к росту риска развития тромбоэмболических осложнений. Фибрилляция предсердий – общепризнанный, ведущий фактор риска артериальной тромбоэмболии, частая причина развития инсульта и транзиторных нарушений мозгового кровообращения. Поэтому лечение этого нарушения ритма и профилактика возмож- ных осложнений является первостепенной задачей кардиолога, к которому обращаются такие пациенты. В условиях стационара купирование пароксизмальной фибрилляции предсердий представляется рядовой задачей, однако сопряжено с необходимостью выполнения чреспищеводной эхокардиографии для исключения внутрисердечного тромбоза. В амбулаторных условиях, к сожалению, задача восстановления ритма решается не так просто. Поэтому для врача любого звена является основной задачей профилактика развития данного нарушения ритма.

Применяемая на сегодняшний день классификация фибрилляции предсердий учитывает постоянный ее или пароксизмальный характер, а также делится в зависимости от частоты сокращения желудочков [9, 10].

Однако данные классификации не учитывают следующие факты.

Факт 1. Никогда ранее не учитывался анализ влияния продолжительности максимальных пауз между желудочковыми сокращениями на гемодинамику и кинетику магистральных артерий, особенно при наличии признаков системного атеросклероза.

Факт 2. На сегодняшний день не изучено влияние продолжительности максимальных пауз между желудочковыми сокращениями при фибрилляции предсердий на развитие тромбоэмболических осложнений.

Факт 3. До сих пор не изучено влияние восстановления синусового ритма после пароксизма фибрилляции предсердий на гемодинамику и кинетику магистральных артерий.

Цель исследования

Изучить гемодинамику и кинетику магистральных артерий при различных вариантах фибрилляции предсердий, создать на основе полученных данных функциональную классификацию фибрилляции предсердий.

Материал и методы

В исследование были включены 88 пациентов клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ). Среди них – 49 мужчин и 39 женщин. Средний возраст составил 72,4 ± 5,6 лет.

Критерии включения пациентов в исследование:

-

1. Фибрилляция предсердий постоянной формы.

-

2. Госпитализация на обследование или лечение в клиники СамГМУ.

-

3. Наличие подписанного информированного согласия на участие в исследовании.

Критерии исключения:

-

1. Устойчивая артериальная гипертензия с уровнем АД, превышающем 160 и 100 мм рт. ст.

-

2. Сахарный диабет.

-

3. Наследственная гиперхолестеринемия.

-

4. Хроническая болезнь почек с СКФ менее 80 мл/мин.

-

5. ХСН более НIIА NYHA III.

-

6. Хронические очаги инфекции.

-

7. ХОБЛ более, чем легкой степени тяжести.

-

8. Гематологические заболевания, ассоциированные с гиперкоагуляцией.

При расспросе обращалось особое внимание на наличие в анамнезе тромбоэмболических осложнений различной локализации. Всем пациентам выполнялось суточное мониторирование ЭКГ по Холтер, трансторакальная и чреспищеводная эхокардиография, ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов, ветвей аорты, артерий нижних конечностей, почечных артерий, исследовался липидный спектр крови. По показаниям выполнялась стресс эхокардиография с физической нагрузкой, чреспищеводной стимуляцией или лекарственной пробой; коронарная ангиография, ангиография почечных артерий, панцеребральная ангиография.

Всем пациентам регистрировалась апекскардиограмма (АКГ) и сфигмограммы артериальных сосудов(СГ): сонной, лучевой, локтевой, бедренной, задней артерии голени. Мы проанализировали минимальную, среднюю, максимальную продолжитель- ность пауз между сокращениями желудочков. Основные параметры биомеханики сердца и кинетики магистральных артерий определялись по данным апекскардио-граммы и сфигмограммы и включали: скорость, ускорение, мощность, работу в каждую фазу сердечного цикла в систолу и диастолу по АКГ, а также в периоды преобла- дания притока над оттоком и в период преобладания оттока над притоком по СГ.

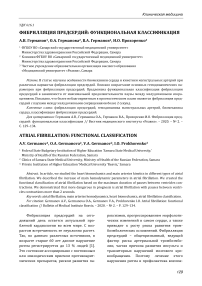

На рисунке 1 представлена апекскар-диограмма и ее вторая производная. Экс- тремумы и переходы через 0 значения второй производной позволяют разделить в автоматизированном режиме кардиоцикл на фазы и в каждую выделенную фазу рассчитать основные параметры кинетики: скорость, ускорение, мощность (экстремальные и средние), а также работу. Для того, чтобы сделать результаты сравнимыми, проводилась предварительная нормировка значений от 0 до 1 и калибровка по артериальному давлению.

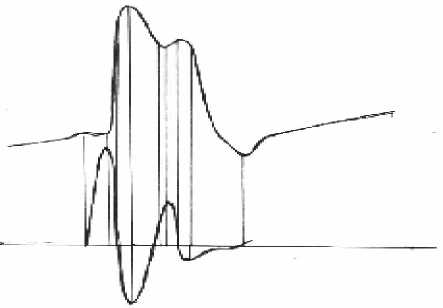

На рисунке 2 представлены сфигмограммы сонной артерии и удаленной от сердца – задней артерии голени и их вторые производные.

Рис. 1. АКГ и ее вторая производная

Рис. 2. Сфигмограммы сонной и задней артерии голени и их вторые производные

Сфигмограмма дает представление о механическом перемещении участка сосудистой стенки, под воздействием внесосу-дистых и внутрисосудистых факторов, причем не только под самим датчиком, но и проксимальнее и дистальнее его. Вычисление основных параметров кинетики артерий стало возможно благодаря тому, что удалось вычислить первую и вторую производные от перемещения – это скорость и ускорение соответственно, а вычисленное их произведение позволило определить мощность и работу.

Нами были тщательно проанализированы полученные данные суточного мониторирования ЭКГ по Холтер. Так, все больные были разделены в зависимости от длитель- ности пауз между желудочковыми комплексами при фибрилляции предсердий:

-

1. Больные с паузой до 1 секунды (28 человек).

-

2. Больные с паузой 1–2 секунды (29 человек).

-

3. Больные с паузой от 2 секунд и более (31 человек).

Все группы были однородны по возрасту, полу и сопутствующей патологии.

Результаты

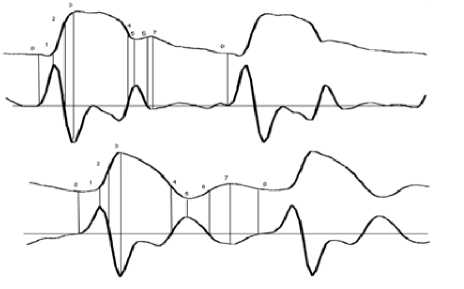

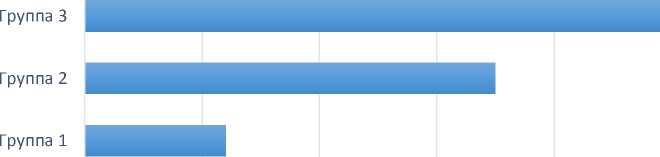

На рисунках 3–5 представлены изменения параметра работы при различных вариантах фибрилляции предсердий, вычисленные на различных артериях. Так, возрастание параметров наблюдалось во всех выделенных группах, однако было более выраженным у пациентов 3 группы при измерении на артериях различного калибра. Та же закономерность прослеживалась и относительно других величин (скорости, ускорения, мощности).

Чем длиннее была пауза между сокращениями желудочков при фибрилляции предсердий, тем большее изменение параметров наблюдалось (рис. 3–5).

Таким образом, пауза между сокращениями желудочков при фибрилляции предсердий определяет объем сердечного выброса и степень участия магистральных артерий в перемещении изгнанного ударного объема крови.

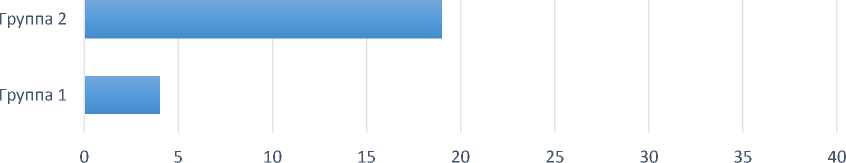

Прирост параметра работы левого желудочка в % у пациентов каждой группы после максимальной паузы

0 10 20 30 40 50 60

-

■ Прирост параметра работы в % у пациентов каждой из групп после максимальной паузы

Рис. 3

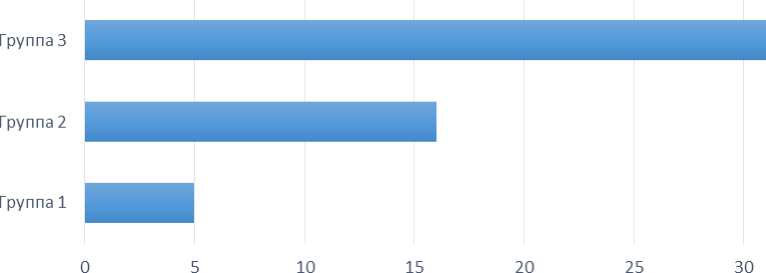

Прирост параметра работы магистральных артерий (сонная артерия) у пациентов каждой группы после максимальной паузы

Группа 3

■ Прирост параметра работы магистральных артерий (сонная артерия) у пациентов всех групп после максимальной паузы

Рис. 4

Прирост параметра работы магистральных артерий (задняя артерия голени) у пациентов каждой группы после максимальной паузы

-

■ Прирост параметра работы магистральных артерий (сонная артерия) у пациентов всех групп после максимальной паузы

Рис. 5

С помощью данных методик мы смогли количественно оценить механическую активность миокарда и мышечную стенку артерий при фибрилляции предсердий в различные периоды функционирования в той части, где присутствует дискретный характер кровотока.На основании полученных данных, мы предлагаем функциональную классификацию фибрилляцию предсердий, в зависимости от максимальной длительности паузы между сокращением желудочков. Мы выделяем:

-

1) фибрилляцию предсердий с паузой до 1 секунды;

-

2) с паузой 1–2 секунды;

-

3) с паузой более 2 секунд.

Основанием для такого разделения стал различный вклад каждого вида фибрилляции предсердий в гемодинамику и формирование сердечного выброса.

Выводы

Определяющее значение для изменения гемодинамики при фибрилляции предсердий имеет продолжительность максимальной паузы между сокращением желудочков. Чем больше длительность паузы, тем большее изменение параметров (скорости, ускорения, мощности, работы) наблюдается.

Мы считаем целесообразным применение предложенной функциональной классификации фибрилляции предсердий в клинической практике. Определение типа фибрилляции предсердий будет в значительной степени определять дальнейшую тактику ведения каждого пациента, необходимость купирования нарушения ритма, а также прогноз развития тромбоэмболических осложнений.

Список литературы Фибрилляция предсердий: функциональная классификация

- Aritmii serdcza. Mexanizmy', diagnostika, lechenie / pod red. V. Dzh. Mandela. - M.: Medicina, 1996.

- Germanov A.V., Germanova O.A., Germanov V.A., Borzenkova G.A. Klassifikaciya e'kstrasistolicheskoj aritmii v zavisimosti ot funkcional'nogo znacheniya // Vestnik Medicinskogo universiteta Reaviz. - 2018. - № 5. - S. 69-75.

- Germanov A.V., Germanova O.A., Tereshina O.V. i dr. Tromboe'mbolicheskie oslozhneniya nekardiogennogo xaraktera pri fibrillyacii predserdij // Aspirantskij vestnik Povolzh'ya. - 2018. - № 5-6. - S. 93-99.

- Germanova O.A., Germanov V.A., Stepanov M.Yu., Germanov A.V., Proxorenko I.O., Piskunov M.V. Aritmii kak faktor riska razvitiya ateroskleroza magistral'ny'x arterij// Vestnik Medicinskogo universiteta Reaviz. - 2019. - № 4. - S. 126-136.

- Germanova O.A., Germanov A.V., Germanov V.A., Kolesnikov I.S. Prognozirovanie tromboe'mbolicheskix oslozhnenij pri e'kstrasistolii // Vestnik Medicinskogo instituta Reaviz. - 2018. - № 5. - S. 65-69.

- Germanova O.A., Germanov A.V., Germanov V.A. i dr. Anatomo-funkcional'ny'j analiz roli e'kstrasistolii kak faktora riska razvitiya ateroskleroza // Morfologicheskie vedomosti. - 2018. - Tom 26. - № 4. - S. 11-14.

- Germanova O.A., Germanov A.V., Germanov V.A. i dr. E'kstrasistoliya: gemodinamicheskie aspekty' i biomexanika magistral'ny'x arterij // Aspirantskij vestnik Povolzh'ya. - 2018. - № 5-6. - S. 85-92.

- Lajtxill Dzh. Volny' v zhidkostyax; per. s angl. - M.: Mir, 1981. - S. 162-180.

- Kachkovskij M.A. Kardiologiya: spravochnik. - Rostov-na-Donu: Feniks, 2012.

- Orlov V.N. Rukovodstvo po e'lektrokardiografii. - M.: Medicina, 1984.