Филигрань в декоративном искусстве Руси X-XI вв

Автор: Жилина Н.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Славяно-русские древности и позднее средневековье

Статья в выпуске: 253, 2018 года.

Бесплатный доступ

Первое декоративное использование проволочной филиграни в древнерусском искусстве связано с ее техническими качествами и вспомогательной декоративной ролью: кольца и конусы корпуса изделий, укладка зерни, поверхностные бордюры, сканная перевить. В X в. Русь знакомится с ювелирными изделиями скандинавского производства в перегородчатом и завитковом стиле, своих изделий пока не изготавливается. В конце XI - начале XII в. византийское влияние на искусство русской филиграни проявилось в освоении на Руси коврового и завиткового стилей; использовании ленточной филиграни, переходе к византийско-христианской орнаментике. Произведения с христианскими сюжетами и мотивами, предметы культа в филигранных оправах относятся к комплексу русско-византийских художественных и ремесленных контактов, некоторые изготовлены на Руси. Орнаментальное развитие филиграни сходно с развитием черни, эмали, золотно-го шитья, соответствующего христианскому искусству. Золотые филигранные изделия показывают византийскую линию развития орнаментации: от плоскостного строгого стиля к пышному. Завитковый орнамент включает в себя элементы растительного. Такая картина демонстрирует своеобразие развития русского филигранного искусства.

Филигрань, стиль, орнамент, декоративное, древнерусское, искусство

Короткий адрес: https://sciup.org/143167098

IDR: 143167098

Текст научной статьи Филигрань в декоративном искусстве Руси X-XI вв

Задача статьи рассмотреть филигрань как вид декоративного искусства Руси в X–XI вв. Данный период в истории филиграни получил освещение с точки зрения технологического, стилистического и типологического анализа филигранных изделий1. Выделены и охарактеризованы основные стили и элементы филигранной орнаментации ( Жилина , 2005. С. 21–93; 2010. С. 17–233). Но остается задача

1 Всего учтено около 1500 древнерусских филигранных изделий и более 270 иностранных.

художественной характеристики ювелирного приема в различные периоды его истории и в сравнении с другими видами декоративного искусства. Изученность технологической стороны и подробное рассмотрение декора позволит увидеть процесс возникновения основных филигранных стилей и роль различных орнаментальных элементов в их формировании. Примеры изделий, соответствующие стилям, приведены из состава систематизированного материала каталогов ( Жилина , 2005. С. 93–167; 2012; Жилина, Макарова , 2008. С. 160–2942).

Стиль – это создание общности формы с помощью постоянного набора художественных и материальных средств (элементов, мотивов и композиций). Общность формы может находиться в определенном соотношении с идеями времени ( Сарабьянов , 2001. С. 28–31). Принято использование понятия «стиль» не только для крупных эпох, но и для отдельных периодов и различных направлений искусства в ее рамках, оно применяется для разделения средневекового археологического материала ( Амброз , 1971. С. 102–104; Клейн , 1991. С. 136–140, 161–164; Hårdh , 1976а; Лопатин , 2003. С. 61; Жилина , 2005. С. 27–36). Сочетание на изделии характерных черт стиля служит основанием для отнесения к нему3.

Два основных приема – зернь и проволочная филигрань – часто используются вместе на одних и тех же ювелирных изделиях. Но каждый из них имеет свои особенные объективные характеристики формы создаваемых миниатюрных элементов из металла и в соответствии с этим – свои отличительные технические и декоративные свойства4. Здесь речь пойдет о художественной роли проволочной филиграни (витой, спиральной, штампованной, миниатюрной5 проволоки). Основная исходная форма – стержень или линия на поверхности; филигранные заготовки располагаются прямо, изгибаются, очерчивают фигуры как геометрические, так и изобразительные.

Оттолкнемся от основных стилей филиграни, проявившихся на Руси (Там же. С. 25–36; 2010. С. 18–25).

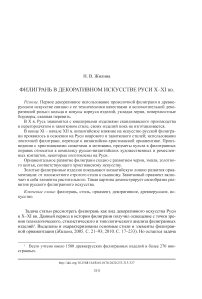

Объемно-геометрический стиль. Форма изделия образуется соединением между собой с помощью паяния миниатюрных орнаментальных элементов из металла (линейных и шарообразных); конструкция и декор едины. Основные филигранные элементы: кольцо из филигранной проволоки (используются как подкладки под гранулы); спираль ровного сечения (рис. 1: ж); конус – сужающаяся кверху спираль (образует основу корпуса изделия; рис. 1: в). Стиль известен в конце IX – X в., основная категория украшения – гроздевидные наушницы, украшение, свойственное убору славянских народов. Используется штампованная и гладкая проволока или витая филигрань (скань), диаметр филиграни 1,00–1,25 мм (Жилина, 2005. С. 45–51. А-61–63, 72–74). Филигранное изделие воспринимается как декоративный фигурный объем с дробной фактурой (рис. 1: 1, а–в).

В данном стиле выполняются и бусины ожерелий. Некоторые бусины состоят только из филигранного каркаса, который одновременно и декоративен. Более просты скандинавские варианты конца IX – X в., представляющие собой спирали из штампованной проволоки, сужающиеся к концам бусины ( Корзухина , 1971. С. 129, 130; Ениосова, Пушкина , 2006. С. 188–190; Жилина , 2014. Рис. 13. № 23/18).

На Руси в X–XI вв. распространились бусины для височных колец с плетеным каркасом из филиграни (рис. 1: 2 ). Три сплетенных заготовки из гладкой проволоки, витой скани или спиральной проволоки, навитой на стержень, завязаны в узел6 (рис. 1: г–е ). Диаметр филиграни – от 0, 5 до 1,00 мм. Украшения найдены во Владимирских курганах и Суздальском некрополе ( Жилина , 2005. С. 52, 55. А-107, 144–147/1, 3). Височное кольцо из Новгорода датируется второй четвертью XI в. ( Седова , 1981. С. 14. Рис. 3: 6 ).

Спиральная проволока, обвивающая стержень, конструктивно аналогична золотным нитям для шитья и ткачества, сходен и создаваемый из них плетеный декор. Оформление ткани плетеными аппликациями и вышивкой – антично-византийская традиция, в X в. распространившаяся в Скандинавии и на Руси ( Михайлов , 2007. Рис. 2; 3).

Наряду с декоративной важна и техническая роль проволочной филиграни: заготовки для гранул (отрезки проволоки или кольца), основы для укладки зерни (кольцо для одной гранулы, параллельные стержни для ряда гранул) ( Жилина , 2005. С. 52, 55. А-106; 140–143. Рис. 12: 1–3, 5 ). Более крупная филигрань (Д = 1,5 мм), штампованная или витая, используется для звеньев плетеной цепи или подвесных колец: цепь из клада IX в. в Мишнево Калужской обл., кольцо амулета-коробочки из клада X в. в Гнездово 1867 г. (Там же. С. 146, 147. А-86; 2014. С. 190. № 4/2; С. 207, 208. № 23/21).

Декоративная роль филиграни усиливается с развитием тисненого корпуса изделий и напаивания элементов на металлическую пластину.

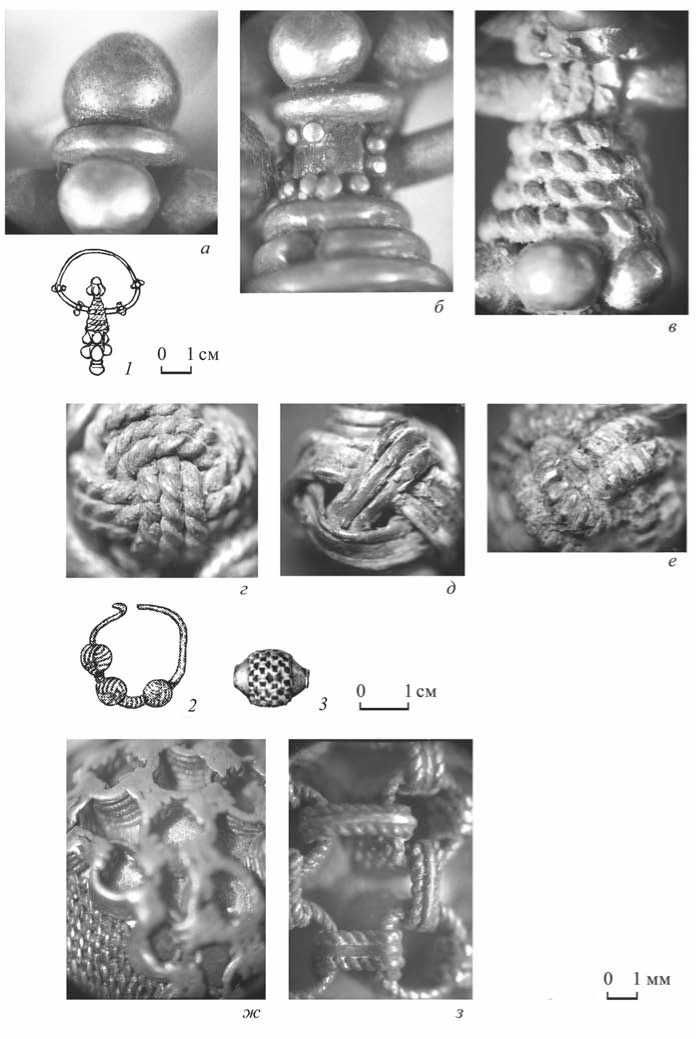

Стиль изобразительной/перегородчатой зерни распространен в Скандинавии в X в.7 Из зерни выкладывается фон фигур, а линия или перегородка из штампованной филиграни создает барьер, предотвращающий смещение шариков зерни. Техническая задача стимулирует усиление художественной роли: перегородка становится основной линией или контуром изображения (рис. 2: 1, а, б ). Изделия скандинавского изготовления в таком стиле попадают на Русь, используются в уборе ( Новикова , 1993; Жилина , 2005. С. 26–28. Рис. 1;

14: 1, 2 ). В данном стиле оформлены подвески к ожерельям (дисковидные, антропоморфные и крестовидные); миниатюрная антропоморфная языческая скульптура. Для контура используется штампованная филигрань ( Жилина, Макарова , 2008. С. 132–134. Рис. 10–13. A-2, 3, 6, 85; D-1–5). Свойственная стилю изобразительность позволяет выразить идеи, связанные с религиозными представлениями. Крестообразные подвески имеют орнаментальную форму молота языческого бога Тора, а в верхней части изображают птицу – ворона, спутника бога Одина (Там же. Рис. 10: 13, 14 ). Уникальная подвеска в виде четырехконечного креста несет на себе наивное изображение Распятия ( Duczko , 1985. Fig. 61; Жилина, Макарова , 2008. Рис. 10: 12 ).

Твердых данных об использовании стиля в Византии и на Руси нет. Золотые пуговицы-бусины из клада в Сахновке Киевской губ. 1900 г. относят к скандинавскому искусству, отмечая отсутствие близких аналогий в Скандинавии ( Корзухина , 1954. С. 66; Новикова , 1993. С. 53). Как типологические и художественные аналогии можно указать моравские бусины-гомбики. Не исключен синтез скандинавских и византийских художественных традиций ( Жилина, Макарова , 2008. С. 135, 136. Рис. 13).

Со второй половины X в. на Руси развиваются геометрические стили зерни с геометрическим орнаментом на поверхности тисненых изделий. Основные элементы: линия, ромб, треугольник из зерни. Декоративная роль филиграни вспомогательна. Линия или несколько линий из скани (обмотка) играют роль орнаментальных бордюров, ограничивают, выделяют орнаментальные зоны. В X–XI вв. стиль характерен для гроздевидных наушниц с тисненым корпусом; лунниц, полусферических медальонов. Используется круглая в сечении витая скань средним диаметром 0,5 мм, на бордюрах лунниц – более крупная: 0,75–1,00 мм ( Жилина , 2005. С. 45–51, 65–76. Рис. 10, 15, 17. А-39–60, 64–71, 82–84). Сканная перевить со второй половины X в. дополняет проволочные гривны и браслеты ( Жилина , 2014. С. 26, 47. Рис. 9; 27; 28).

К XI–XII вв. на базе сохранения традиций объемно-геометрического стиля рождается ковровый стиль , для которого характерна сплошная укладка на поверхность разнообразного набора объемных и фигурных миниатюрных элементов (спиралей, спиральных конусов; штампованных розеток, раковин).

В Скандинавии и на Руси изготавливаются бусины с декором из круглых в сечении, вертикально поставленных спиралей из скани или гладкой проволоки, соединенных скобками. На русских бусинах преимущественно используется витая скань, фиксируются и особенности технической выделки (рис. 1: 3, ж, з )

Рис. 1. Филигрань в объемно-геометрическом и ковровом стилях (серебро)

Объемно-геометрический стиль : гроздевидные наушницы из кладов – а , б – Денис Полтавской губ., 1912 г. ( Жилина , 2005. А-61); в, 1 – Копиевка Киевской обл., 1928 г. (Там же. А-73/18; 2014. № 16/9а); бусины с плетеным каркасом - 2 - трехбусинное кольцо, Новгород, первая половина XI в. ( Седова , 1981. Рис. 3: 6); бусины трехбусинных украшений из Владимирских курганов, ГИМ, г - скань, д - гладкая проволока, е - спиральная филигрань ( Жилина , 2010. Рис. 66; 2005. А-144–146); ковровый стиль – 3 – бусина ожерелья, клад из Шалахова Витебской губ., 1892 г.; ж, з – декор из филигранных спиралей бусин из кладов в Шалахова и Забельская Петроградской губ., 1914 г. ( Жилина , 2014. № 49/ 1; 54/3; 2010. Рис. 96: В, Г )

( Duczko , 1987. P. 19. Fig. 8; 9; Жилина , 2010. С. 158. Рис. 90: 3–8 . Табл. XVII; 2012, 1–142–149, 156; 2014. С. 42, 43. Рис. 24: № 49/1; 54/3).

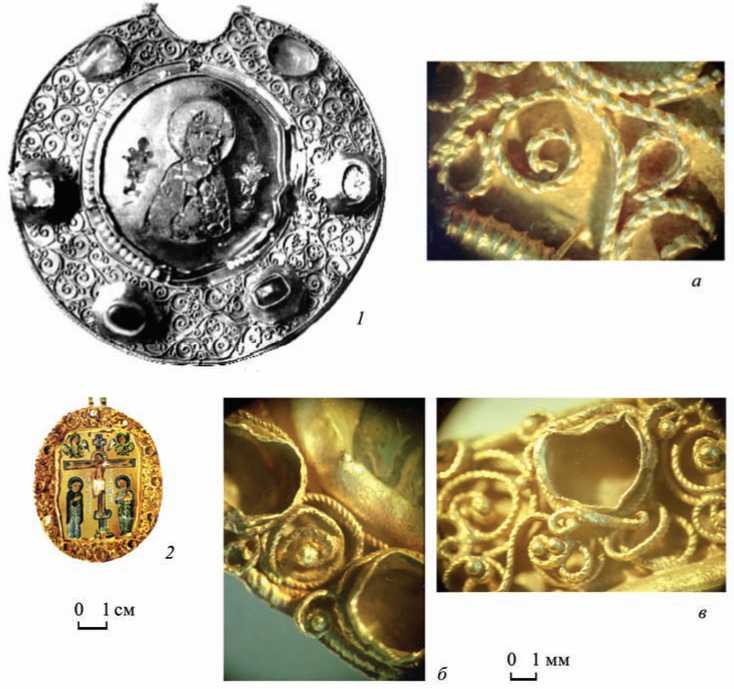

С конца XI по середину XII в. ковровый стиль на Руси наблюдается на категориях изделий, происхождением связанных с Византией: оправы эмалевых медальонов из Киевского клада 1880 г. с христианскими сюжетами, накладная пластина из клада в с. Каменный Брод Киевской губ. ( Жилина , 2012. 1–448; 2014. № 90/2, 138/4). Шедевр – пластина с крестообразной прорезью с городища Старая Рязань – находит аналогии в западноевропейском филигранном искусстве XI–XII вв., но оригинальна по параметрам филиграни (Там же. 1–428). В дальнейшем в накладном декоре золотых изделий главная роль перешла к филигранным элементам.

В конце XI – первой половине XII в. на Руси используются филигранные элементы в виде миниатюрной арки, миндалевидной фигуры (ячейки), связанные с декором перегородчатой эмали: золотые бусины ожерелий и подвески в виде храма из кладов в Киеве 1880 и 1887 гг. и Старой Рязани 1822 г. Здесь используется круглая (Д = 0,4–0,5 мм) и ленточная скань (0,2–0,3 × 0,6–0,7 мм), гладкая проволока (Д = 0,2 мм). Технология и формы изделий полностью связаны с византийской традицией ( Жилина , 2012. 1–33; 121, 141, 160; 2014. С. 259–261, 306; № 90/7, 102/4, 162/7). Эти скуповатые элементы еще не выявили главного декоративного качества филигранной проволоки: способности к формированию завитковых орнаментов.

Строгий завитковый стиль сложился на основе использования элемента завитка – фигуры, состоящей из кольца и отходящей полукруглой линии. Завитки попарно складываются в мотивы: сердцевидные, волютообразные, петлевидные, S-видные, спиральные ( Niederle , 1930. S. 35; Жилина , 2010. С. 19–22. Рис. 1, 5 ).

Первые S-видные филигранные завитки из штампованной филиграни есть на славянских звездообразных украшениях VIII в. из Харьевского клада Сумской обл. ( Корзухина , 1996. Табл. 72: 1, 2 ). Они могли быть изготовлены в мастерских, где осуществлялся контакт византийских и первых славянских ювелиров, но навык не оказался прочно закреплен. На вещах древнерусского изготовления X–XI вв. завитковая филигранная орнаментация не используется, хотя для времени характерно развитие ее в Византии, Западной Европе, Скандинавии и на Востоке ( Hardh , 1976a. P. 82; 1976b. Taf 26: 1 . No. 18; Крыжановская , 1996; Жилина, Макарова , 2008. С. 106, 107. Рис. 4–6).

В X в. На Руси распространены украшения скандинавского производства в завитковом стиле: бусины и дисковидные подвески. На подвесках орнаментальное развитие идет от композиций с центральной осью симметрии к ритмичным трех- и четырехчастным розеткам из волютообразных, полукруглых и петлеобразных завитков (рис. 2: 2, 3, в, г ) ( Жилина , 2005. А-1, 4, 5, 7–9). На бусинах симметрично укладываются простые и спиральные завитки. Используется технология штампованной филиграни, характерная для Скандинавии (Там же. А-16–19). В XI в. завитковая орнаментация появляется на антропоморфных подвесках скандинавского облика, заменяя перегородки: клад из Москвы 1988 г. ( Новикова , 1999; Жилина , 2005. С. 30-32, 60-65. Рис. 4; 14: 3-8 ; Жилина, Макарова , 2008. Рис. 14. D-4). Подражания завитковому стилю на Руси наблюдаются

Рис. 2. Филигрань в скандинавском искусстве, Гнездово Смоленской губ., клад 1867 г., серебро

1 – подвеска в стиле перегородчатой зерни: а, б – выкладка деталей изображения, контур из филиграни, фон из зерни ( Жилина , 2014. № 23/15; 2005. А-3); 2, 3 – подвески в завитковом стиле: в, г – прямые и завитковые линии филиграни ( Жилина , 2014. № 23/14б, д; 2005. А-7)

в технике литья ( Жилина, Макарова , 2008. Рис. 13: 10, 11, 14, 17, 18 ; Жилина , 2014. № 32/4).

Развитие завиткового стиля на Руси происходит в конце XI – первой трети XIII в. На произведениях с христианскими сюжетами и предметах культа в филигранных оправах используется витая скань, в том числе ленточного сечения, византийского и русского стандартов по параметрам. Произведения следует относить к комплексу византийско-русских художественных и ремесленных контактов, отражающему освоение Русью достижений византийского ювелирного дела ( Жилина , 2010. С. 200–224).

Завитковый стиль преимущественно декоративен, а не изобразителен, формируются ритмичные раппорты орнамента, заполняющие фон и обрамляющие драгоценные вставки. Стиль определяется как строгий в соответствии с духом аскетического христианского искусства XI в.: завиток практически не усложняется по форме, филигрань прилежит к плоскости.

Простейшая изобразительность завитковой орнаментации оказывается востребована: завитки похожи на ветви растений, создается предпосылка для комбинации завиткового и растительного орнамента. Искусство христианской Руси отразило византийское направление развития растительного орнамента и его семантики: мотив лилии-крина, символизирующий процветание и природы, и государственности ( Кондаков , 1896. С. 206–208).

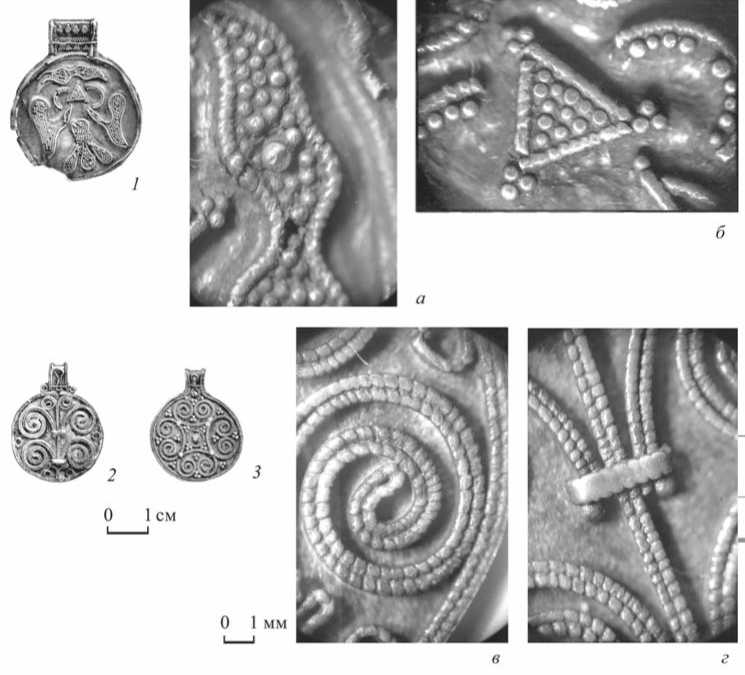

Завитковая орнаментация оказалась способна отразить крин. Золотые филигранные изделия с завитково-кринообразной орнаментацией на Руси связываются со второй половиной XI – началом XII в. На оправах колтов и бусинах клада из Старой Рязани 1822 г., оправе креста из собрания М. П. Боткина в ГРМ отображена фигура трилистника с центральным листовидным элементом и крайними завитковыми, изображение крина включается и в сердцевидный раппорт из более крупных завитков (рис. 3: 1, а ) ( Жилина , 2012. 1-104, 161, 430). На колтах использована ленточная витая скань русского стандарта: 1,1 × 0,4–0,6 мм. На бляшках рясенной цепи из клада в Старой Рязани 1868 г. в завитковой стилистике оформлены композиции процветшего креста (Там же. 1-39). Декоративная завитковая орнаментация также представлена (Там же. 1-31, 33, 431, 447).

На серебряных скано-зерненых изделиях завитковая орнаментация практически не представлена. На обороте лучевых колтов XII в. проволокой и сканью оформляется кринообразная фигура ( Жилина , 2010. Рис. 52, 58; 2012. 1-45, 47, 52, 55–59, 61, 63–73, 75, 78).

Завитковая орнаментация развивается в других видах русского декоративного искусства. Во второй половине XI – начале XII в. она появляется на черневых окончаниях витых и плетеных браслетов, характерна для первых эмалевых изделий конца XI в. ( Макарова , 1975; 1986. С. 35, 36). Завитковый орнамент в XI в. ярко проявился в золотном шитье, главными образцами для которого также явились византийские ткани ( Фехнер , 1993. С. 4, 14, 15. Рис. 1).

Главной «движущей силой» стилистики филигранного искусства становится усложнение формы завитка.

В XII–XIII вв. формируется пышный завитково-спиральный стиль . Основным элементом является крупный спиральный завиток, нижний виток которого лежит на поверхности металла, а следующие, сужаясь, поднимаются вверх, образуя ярусы для расположения простых завитков.

На Русь попало византийское произведение XI в. первой фазы нового стиля: оправа образка с композицией Распятия из клада в Старой Рязани 1822 г. (рис. 3: 2 ). Филигранные завитки, в том числе и спиральные, бессистемно накладываются друг на друга, образуя ярусность (рис. 3: б, в ) ( Жилина , 2010. С. 220–222. Ил. XX: 1, 2, 6 ; 1–427). Начинается восприятие новых стилистических черт и на Руси. На обороте колтов из того же клада есть ажурная скань, приподнятая над поверхностью, с нерегулярным наложением завитков (Там же. Ил. XVII: 3 ; 2012. 1-431)8.

О 1 мм

О 1 см

Рис. 3. Завитковый стиль филиграни в византийско-русских традициях, клад из Старой Рязани, 1822 г., золото

1 – колт: а – мотив крина; 2 – образок: б, в – формирование пышного стиля ( Жилина , 2012. 1–430, 427; 2014. № 162/4, 5; 2010. Ил. XVII: 1 ; XX: 5, 6 )

Таким образом, первое декоративное использование проволочной филиграни в древнерусском искусстве X в. более связано с ее техническими качествами (кольца и конусы корпуса изделий, основа для укладки зерни, каркас бусин) и вспомогательной декоративной ролью (бордюры, обмотка, перевить). В X в. Русь знакомится с ювелирными изделиями скандинавского производства в перегородчатом и завитковом стилях, своих изделий пока не изготавливается.

В конце XI – начале XII в. византийское влияние на искусство русской филиграни проявилось в освоении на Руси коврового и завиткового стилей, использовании ленточной филиграни, переходе к византийско-христианской орнаментике. Произведения с христианскими сюжетами и мотивами, предметы культа в филигранных оправах относятся к комплексу русско-византийских художественных и ремесленных контактов, некоторые изготовлены на Руси.

Орнаментальное развитие филиграни стилистически сходно с развитием черни, эмали, золотного шитья, где развивается растительно-завитковый орнамент в соответствии с нормами христианского искусства. Древнерусские филигранные изделия показывают византийскую линию развития орнаментации: от плоскостного строгого стиля к пышному, используется оригинальный русский стандарт филиграни. Такая картина развития филигранного искусства, несмотря на некоторое запаздывание по сравнению с Византией и Скандинавией, демонстрирует своеобразие развития русского филигранного искусства.

Список литературы Филигрань в декоративном искусстве Руси X-XI вв

- Амброз А. К., 1971. Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы//СА. № 2. С. 96-123.

- Ениосова Н. В., Пушкина Т. А., 2006. Скандинавские украшения из гнездовских кладов//Славяно-русское ювелирное дело и его истоки: междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения Гали Федоровны Корзухиной: тез. докл./Отв. ред.: А. А. Пескова, О. А. Щеглова. СПб.: Нестор-История. С. 187-191.

- Жилина Н. В., 2005. Славяно-русская филигрань VIII-X вв.//Stratum plus. № 5. С. 21-170.

- Жилина Н. В., 2008. Скандинавская средневековая ювелирная традиция эпохи викингов//Музейнi читання. Матерiали наукової конференцiї «Ювелiрне мистецтво -погляд крiзь вiки». 12-14 листопада 2007 р./Ред. Л. В. Строкова. Київ: Музей iсторичних коштовностей України. С. 98-116.

- Жилина Н. В., 2010. Зернь и скань Древней Руси. М.: ИА РАН. 260 с.

- Жилина Н. В., 2012. Зернь и скань древней Руси. Приложения. . М.: ИА РАН. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

- Жилина Н. В., 2014. Древнерусские клады IX-XIII вв. Классификация, стилистика и хронология украшений. М.: Либроком. 400 c.

- Жилина Н. В., Макарова Т. И., 2008. Древнерусский драгоценный убор -сплав влияний и традиций IX-XIII вв.: художественные стили и ремесленные школы. М.: ИА РАН. 296 с.

- Клейн Л. С., 1991. Археологическая типология. Л.: АН СССР. 448 с.

- Кондаков Н. П., 1896. Русские клады. Исследование древностей великокняжеского периода. Т. 1. СПб.: Тип. Гл. упр. уделов. 214 с., табл.

- Корзухина Г. Ф., 1954. Русские клады IX-XIII вв. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 226 с.

- Корзухина Г. Ф., 1971. О некоторых ошибочных положениях в интерпретации материалов Старой Ладоги//Скандинавский сборник. Вып. 16. Таллин. С. 123-133.

- Корзухина Г. Ф., 1996. Клады и случайные находки вещей круга «древностей антов» в Среднем Поднепровье. Каталог памятников//Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. V. Симферополь: Таврия. С. 352-435, 586-705.

- Крыжановская М. Я., 1996. Западноевропейская средневековая филигрань//Ювелирное искусство и материальная культура: тез. докл. участников второго коллоквиума ГЭ/Отв. ред. Н. А. Захарова. СПб.: Изд-во ГЭ.

- Лопатин Н. В., 2003. Керамические стили I тыс. н. э. в Верхнем Поднепровье и Подвинье//Чтения, посвященные 100-летию деятельности В. А. Городцова в Государственном историческом музее: тез. конф. Ч. 2/Отв. ред. Н. И. Шишлина. М.: ГИМ. С. 61-64.

- Макарова Т. И., 1975. Перегородчатые эмали Древней Руси. М.: Наука. 136 с.

- Макарова Т. И., 1986. Черневое дело Древней Руси. М.: Наука. 156 с.

- Михайлов К. А., 2007. Ранние образцы Древнерусского золотного шитья//Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 21/Отв. ред. В. Л. Янин. Великий Новгород: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. С. 191-208.

- Новикова Е. Ю., 1993. Подвеска с птицей из Владимирских курганов. Опыт атрибуции//Средневековые древности Восточной Европы/Отв. ред. Н. Г. Недошивина. М.: ГИМ. С. 46-56. (Труды ГИМ; вып. 82.)

- Новикова Е. Ю., 1999. Подвески-маски из кладов Швеции, Восточной Прибалтики и Древней Руси//Археологический сборник памяти Марии Васильевны Фехнер/Отв. ред. Н. Г. Недошивина. М.: ГИМ. С. 47-53. (Труды ГИМ; вып. 111.)

- Сарабьянов Д. В., 2001. Модерн. История стиля. М.: Галарт. 344 с.

- Седова М. В., 1981. Ювелирные изделия древнего Новгорода X-XV вв. М.: Наука. 196 с.

- Фехнер М. В., 1993. Древнерусское золотное шитье X-XIII вв. в собрании Государственного исторического музея//Отв. ред. Н. Г. Недошивина. Средневековые древности Восточной Европы. М.: ГИМ (Труды ГИМ. Вып. 82). С. 3-21.

- Duczko W., 1985. The filigree and granulation work of the Viking period: an analysis of the material from Björkö. Stockholm: Almquist & Wiksell. 118 p. (Birka; V.)

- Duczko W., 1987. Valboskatten -ett senvikingatida silverfynd Från Gästrikland//Från Gästrikland. 1986. Gävle: Gästriklands kulturhistoriska förening. S. 7-39.

- Hårdh B., 1976a. Wikingerzeitliche Depotfunde aus Südschweden. Probleme und Analysen. Lund. 176 p. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8; no. 6.)

- Hårdh B., 1976b. Wikingerzeitliche Depotfunde aus Südschweden: Katalog und Tafeln. Lund. 140 p. (Acta Archaelogica Lundensia. Series in 4; no. 9.)

- Niederle L., 1930. Příspěvky k vývoji byzantských šperků ze IV.-X. stoleti. Praha: Nákladem České Akademie věd a Umění. 155 s.