Философия абсурда

Автор: Пугацкий М.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Философия

Статья в выпуске: 11, 2012 года.

Бесплатный доступ

В настоящей статье философия абсурда представлена на примере философии А. Камю, его работ: «Миф о Сизифе» и «Бунтующий человек». Также представлена диалектика меры и безмерности, убийства и желания жить, революции и эволюции.

Самоубийство, бунт, граница, революция

Короткий адрес: https://sciup.org/14082132

IDR: 14082132 | УДК: 128/129

Текст научной статьи Философия абсурда

Абсурд является частью категориальной палитры экзистенциальной философии, используемой для характеристики отношений человека с миром. Нелепость, бессмыслица, отсутствие возможностей для установления адекватной коммуникации между людьми были положены в основу философии абсурда еще Ж.-П. Сартром. Но наибольшую историчность, индивидуальный и общественный психологизм данный феномен получил благодаря Альберу Камю, вместе с которым в философию экзистенциализма вошли и заняли в ней свое место такие понятия, как «самоубийство», «убийство», «террор», «нигилизм», «бунт» и «революция». Все эти «крайние формы» пограничных состояний человеческой экзистенции Камю обозначил как «меру», а все, что находится за ними, назвал «безмерностью». Меру и безмерность здесь можно назвать составляющими деятельной сущности человека.

Предметом исследования для целей настоящей работы положены две работы Камю: «Миф о Сизифе» и «Бунтующий человек». Некоторые исследователи утверждают, что первая работа посвящена проблеме самоубийства, а вторая – убийства. Можно предположить, сам Камю не согласился бы с этим: философия абсурда говорит на своем, абсурдном языке и в силу этого уже сама по себе бессильна перед традиционным познанием человеческого бытия с «уделосоразмерностью» категорий. Содержание всех категорий сливается в философии Камю в общую квинтэссенцию мятежа абсурда против самого же абсурда.

Понятие абсурда. Абсурд как содержание деятельной сущности человека в его пограничных состояниях (жизнь–смерть, добро–зло, радость–печаль и пр.) – «вызов» формальной логике. Объективной предпосылкой действия в мышлении законов непротиворечия (невозможно что-либо одновременно и утверждать, и отрицать) и исключенного третьего (четкий выбор одной из двух взаимоисключающих альтернатив) является наличие в природе, обществе и самом мышлении относительно устойчивых состояний предметов, постоянства и определенности свойств и отношений между ними. Но в природе и обществе происходят изменения, переходы предметов и их свойств в свою противоположность, что приводит к «переходной (пограничной) ситуации» между мерой и безмерностью. Например, мы с достоверностью не знаем, будет ли завтра только дождь или только солнце, продолжится ли наша жизнь или наступит смерть.

Термин «абсурд» отражает те алгоритмы и методы познания, которые «расплывчаты», непонятны, «размыты». Камю понимает под безмерностью именно эту неопределенность, которую можно назвать пограничным состоянием человека, а под мерой (границей) – ту определенность, которая утверждается в нашем сознании как текущая «здесь-и-сейчас» истина. Бунт по Камю есть сознательная ипостась абсурда, его форма: ясно, к чему приводят революция, убийство, самоубийство, террор, нигилизм, но неизвестно, к чему они приведут. Осознание текущего момента бытия, помимо истинности, придает слепую уверенность в будущем, в отношении которого неизвестно, наступит оно или нет, и каким будет. В бунте человек хочет изменить или уничтожить критерии текущей истины, но не находит гарантий возникновения желаемых критериев своей жизни в перспективе. «Постоянство движений души или ее отталкиваний воспроизводится в привычках поведения и ума, а затем преломляется и в таких следствиях, о которых сама душа ничего не ведает…» [1, с. 35 ].

Камю в своих рассуждениях и заключениях ссылается на концепции известных экзистенциалистов, например, указывая, что М. Хайдеггер под единственной действительностью понимал «заботу»; К. Ясперс ви- дел под ней «игру видимостей» и знал, что разум непрочен; Л. Шестов связывал рациональный мир с иррациональным, а поэтому призывал «просто» принять абсурд и «поверить в Бога»; Кьеркегор непосредственно «жил» абсурдом – его ум пробует задушить искренние дерзновения его сердца – и был убежден, что ни одна истина не в силах сделать упорядоченным существование. Наиболее позитивным Камю считает ход мыслей феноменолога Э. Гуссерля: «Оправданием для мысли служит ее предельная осознанность» [1, с. 46].

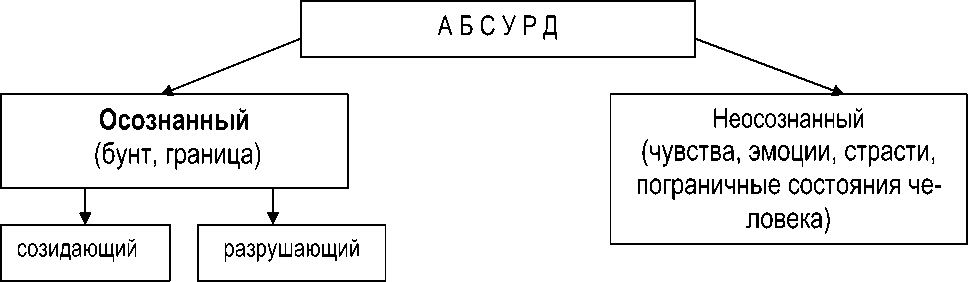

В философской модели деятельной сущности человека в его пограничных состояниях А. Камю исходит из того, что человеческое бытие-в-мире многообразно, так же, как и онтологически разнообразен сам мир. Человеческое познание мира своеобразно, так же, как и гносеологически абсурдно человеческое мышление: одни идеи утверждают, другие – отрицают, одни – созидают, другие – разрушают, одни – любят, другие – ненавидят и т.д. Полиструктурность платоновского «мира эйдосов» вполне дополняет и объясняет философию абсурда: сознательное и неосознанное содержание бытия позволяет определить искомую нами границу. И эта граница носит исключительно сознательный характер: это абсурд, сопряженный с осознанностью и ясностью понимания бытия. Иной «неразумный» абсурд – форма пограничных состояний человека: неосознанно-чувственный (эмоциональный), подобно кьергеровскому, переход-прыжок от утверждения к отрицанию, от созидания к разрушению, от любви к ненависти и, во всех случаях, наоборот. Следует признать, что только в «разумном» абсурде «нет» утверждает существование границы…» [2, с. 125 ], в «неразумном» – «нет» утверждает пограничное состояние человека – бессознательные идеи, чувства, страсти. Таким образом, познанные и непознанные идеи составляют абсурд и соответственно весь платоновский «мир эйдосов» абсурден и по содержанию (смыслополагание бытия), и по форме (хаотичность элементов бытия). Своей философской моделью Камю подтверждает теорию Платона о возникновении мира идей из эмпирического Хаоса.

Абсурд – это постоянное напряжение онтологической и эпистемологической модальностей человеческого бытия. Абсурдная жизнь фундируется на взаимодействии как минимум двух сил: утверждающей и отрицающей. Причем та, которая утверждает, обеспечивает существование отрицания, а отрицающая – утверждает саму по себе ценность данной внутриконкурирующей философской конструкции (отрицание ценно, потому что утверждается в настоящем) или уничтожает ее в онтологическом плане (потому что должно привести к утверждению ценности в будущем). Таким образом, отрицание имеет две функции: одна созидает, а другая – уничтожает. Соответственно, и утверждение полифункционально: формирует созидание или разрушение в деятельной сущности человека.

Бинарные модальности абсурда. Абсурд обладает бинарностью – онтологической характеристикой-свойством. Этому свойству обязано то «сумасбродство», которым абсурд дефинируется философией. И эта двойственность абсурда вовсе не недостаток, а источник диалектического развития человеческих отношений, общества и государства: рациональное содержание в человеке, в большинстве случаев, есть результат его иррациональной «практики», личного, но, главным образом, общеисторического опыта, который позволяет развернуть иррациональное в рациональное, привести человека от стихии мифа к устойчивой религии, от утопии – к реальности, от чувства социальной незащищенности – к государству. В абсурде истории кроется основное содержание границы – осознанность необходимости и возможности человеческого существования в целом как в настоящем, так и в будущем.

Вышеизложенные суждения можно изобразить следующей схемой:

В эссе «Миф о Сизифе» Камю закладывает мысль о самоубийстве как утверждении отрицания жизни всего общества. Сизиф знает, что поднятый им камень вновь и вновь будет скатываться с горы вниз, но, преисполненный жаждой человеческого бытия, в этом «бесполезном» труде он видит свое счастье. Под- няться на гору – пройти от жизни к смерти, спуститься – умереть, чтобы вновь возродиться – в этом проявляется деятельная сущность Сизифа.

Согласно мифу, Сизиф противостоял неосознанному абсурду, сначала заковав в цепи Смерть, а затем – отказавшись вернуться из земного мира в царство теней. Сизиф – абсурдный герой, но он не обречен, «каждая крупица камня, каждый отблеск руды на полночной горе составляет для него целый мир. Одной борьбы за вершину достаточно, чтобы наполнить сердце человека» [1, с. 109 ]. «Сизифов труд» не для самоубийц: Сизиф знает, зачем он живет.

Личная судьба Сизифа и его личное счастье сохраняются благодаря всему человеческому, что его окружает, поскольку только это человеческое и составляет целое. Если бы Сизиф зациклил свое внимание исключительно на себе, его жизнь стала бы бессмысленной. Подобным образом те, которые акцентируются на частностях, испытывают губительную силу разобщения внутреннего синтеза идей, вступают в плоскость дуалистического абсурда – впадают в пограничное состояние.

Самоубийство – великая трагедия человека, к которой приводит пристрастие к частностям и неосознанность принадлежности к общему и целому. Каким бы ни было оно по целям – эгоистическим, альтруистическим, жертвенным, доказывающим и пр. – оно есть порождение деструктивного абсурда, оторванного от проблем общества жизни, основанного на отчужденности, одиночестве, жалости и духовной слабости. Самоубийство – неприкрытый нигилизм всего живущего и существующего, «кричащий» бунт слабого сознания самоубийцы, сознания, в котором граница размыта кажимостью бессмысленности существования.

Дон Жуан влюблялся в разных женщин и не жалел о своей «беспутной» жизни, потому что в каждом случае его любовь была настоящим, искренним увлечением, в котором он видел не частные элементы страсти, а лавину страсти – любовь как изначальный дар бытия, а не многочисленные подачки судьбы. Дон Жуан не коллекционирует, т.е. не живет своим прошлым, он живет многообразием настоящего. Лицедеи могут за один день сыграть несколько ролей, прожить несколько жизней благодаря своим героям, и в этом они видят свое предназначение – жить актерским ремеслом, с легкостью меняя театральные маски своих героев, при этом оставаясь самими собой. Таким образом, единство и истинность жизни – в ее многообразии. Овладев многообразием своей жизни, человек становится хозяином мира, «назначение его мысли больше не в том, чтобы отречься от себя, а в том, чтобы вспыхнуть россыпью образов…» [1, с. 105 ].

В работах Камю очень много примеров из художественной литературы: Кириллов и Ставрогин, мадам Грослен, Жюльен Сорель или принцесса Клевская. Но мир искусства – это всего лишь отпечаток, копия «божественного замысла», постреальный мир, хотя и созданный на основе человеческого опыта.

В романе Ф. Кафки «Процесс» жизнь Йозефа К. кончается неопределенно: один неизвестный схватил его за горло, а второй – вонзил ему нож в сердце. «Где судья, которого он ни разу не видел? Где высокий суд, куда он так и не попал?..» [7, с. 217 ]. Кто в данном случае безумен, а кто разумен? На этот вопрос Ф. Кафка так и не дал ответа. Но Камю на этих примерах показывает, что безмерное безумие либо должно погибнуть, либо создать для себя собственную меру, границу. Без Судьи в мире воцарится хаос.

Абсурдность бунта. Убийство и самоубийство как проявления бунта. Содержание пограничных состояний человека разворачивается в модели Камю следующим образом. Абсурдно убийство одним человеком другого, одним обществом – другого. Второе представляет собой войну или революцию, абсурдность которых строится за счет таких различий, непримиримость и конфликтность которых зачастую иллюзорна от недопонимания истоков таких различий и невозможности найти способы их устранения или примирения. Бедные–богатые, рабовладельцы–рабы, капиталисты–рабочие, красные–белые и т.д. Члены каждой из противоборствующих групп считают себя правыми, невинными, а своих «врагов» – злосущими и виновными. И каждый считает себя «единственным», и каждый – «оригинальным» и добродетельным. Но почему, чтобы перестать быть рабом, нужно признать рабом кого-то (побежденного), чтобы ощущать свою невинность, необходимо объявить виновными других?

Ответ на этот вопрос лежит в контрастности феномена абсурда: человек не желает приобщаться к всеобщим идеям, потому что боится потерять свою индивидуальность, заблуждаясь по поводу неповторимости своих идей, забывая об универсальном и целостном бытии, унифицирующим эти идеи в категориях бытия и познания (содержание границы). Бунтовщик – это человек не просто протестующий против «господина», но заявляющий протест против всего «мира рабов и господ». В этом протесте проявляется «неразумная» сторона абсурда (форма пограничного состояния). Познавший только часть идей, человек безрассудно создает свой «катехизис» – окончательный свод правил, по которым, как ему представляется, следует жить и умирать всем другим. Человек хочет стать «подобным Богу» и для этого он должен присвоить себе божественные права на жизнь и смерть других, т.е. выйти за пределы обычного пограничного состояния (определенного его природой), утратив форму своего бытия и не приобретя нового содержания. Поэтому в «уподоб- лении Богу» проявляется вторая сторона бунта – бунт против самого себя: «стать Богом», значит, отречься от своей человеческой природы, от своей сущности.

Может быть, амбиции бунтовщика на владычество над смертью есть неосознанное желание ускорить ее наступление для себя? Скорее всего, это именно так. Метафизический бунт – бунт, отрицающий Универсум, – всегда приводит к смерти как «невинных» бунтовщиков (революционеров, завоевателей, террористов), так и их «виновных» жертв. Убийство и самоубийство есть одно и то же. Война всех «единственных» есть коллективное самоубийство. «С точки зрения противостояния человека и мира убийство и самоубийство равнозначны. Принимая или отвергая одно, неизбежно принимаешь или отвергаешь другое» [2, с. 121 ].

Ярким примером «коллективного самоубийства» является гитлеровский фашизм, суть которого состояла как в уничтожении себя, так и в уничтожении всего мира: если смерть утверждает некую абсолютную ценность, она должна быть сама по себе абсолютной, т.е. всеобщей. Но всеобщая смерть ведет к человеческому небытию и ценность, даже если бы она и была объективной, независимой от человека, с наступлением небытия человека теряет для последнего свою аксиологичность. Такая «сверхценная» идея безумна. «Убийство и самоубийство представляют две стороны одной медали – несчастного сознания…» [2, с. 121 ]. Камю называет такого безумца человеком с оружием в руках и со сдавленным горлом.

Теорию Камю о тенденции фашистского бунтовщика к обвинению всего мира подтверждает конспект одной из речей Гитлера, которая поражает своим безрассудством. Так, Гитлер видит причины всех бед и называет виновными: «Еврейское господство <…> Католики становятся радикальными социалистами <…> Кто виноват: 1. Правительство. (Кар, Пенер, Хайм) в Саксонии? Пруссии – Рейнланде? 2. Пруссия . И Австрия? 3. Капиталистическая система и Россия? Природа? действует катастрофически немедленно можно провести параллель (срочно!) через движение и т.д. …» [3, с. 235 ]. И так на нескольких страницах! Итог всему бытию для самого Гитлера – самоубийство.

Что же порождает подобное безрассудство? Сам Гитлер? Нет, его «идеи» были результатом «неразумного» абсурда, который без особых усилий восприняли его сторонники, чем поддержали его и своим бо-гоборством, человеконенавистничеством вскормили своего кумира. И если бы на Нюрнбергском процессе у Гитлера был адвокат, он заявил бы, что «не столько Гитлер нашел генералов, сколько генералы нашли его…» [4, с. 505 ].

Таким образом, своеобразие модели пограничных состояний человека у Камю заключается в том, что пограничные состояния принимают не только индивидуальный, но и коллективный характер. На философском языке это означает, что идеи занимают свои места в качественно определенных дискурсах полиструк-турной души, а бунтовщики образуют лагерь людей с более тождественными доминирующими душевными дискурсами. Следовательно, бунт имеет четко определенные границы не только в качественном, но и в количественном отношении, так как сам бунт уже представляет собой строго контурированное, в данном случае, коллективное сознание как особую коллективную форму пограничных состояний человека, определяемую понимаемыми мотивами, целями и психическим отношением к действительности.

Помимо разрушающего Камю выделяет и созидательный бунт, устанавливающий «божественный катехизис» бытия, призывающий к порядку, против произвола и преступления. В опыте абсурда страдание «осознает себя как коллективное. Оно оказывается общей участью. <…> Бунтарский порыв возникает как требование ясности и единства…» [2, с. 132–133 ].

В фашистском Бухенвальде узники однажды услышали от священника Шнейдера слова: «И сказал Господь: Несу вам воскресение и жизнь!», а в лицо коменданту лагеря он в защиту и от имени всех жертв бросил стоивший ему жизни строгий упрек: «Вы – организатор массовых убийств! Я обвиняю вас перед Судом Господним!..» [5, с. 459 ].

Диктаторы всегда уверены в своих привилегиях и их «неразумный» абсурд в этом настолько силен, что любыми способами они будут сохранять его как форму пограничного состояния, принося в жертву тех, кто усомнился в их абсурдной правоте. Жертвы же со временем придут в ярость, их озлобленное бессилие постепенно перейдет у них границу, определяющую формы добра и зла, и тем самым снимет запрет с убийства: в ответ на несправедливость своих гонителей они поднимут бунт. Следовательно, бунт, как одна форма пограничных состояний человека, в результате «пересечения» границы приобретает другие «пограничные» формы. Но в любом случае, у бунта останется бинарная сущность: он будет утверждать добро по отношению к бунтующим и зло по отношению к своим противникам. Это всего лишь функциональная бинарность: созидание добра через разрушение зла для себя и созидание зла через разрушение добра для других.

Бунт осознан (смыслоположен), но не осознаны последствия реализации его функций: бунтующий не знает, что ждет его самого тогда, когда будет уничтожено добро-для-других и установлено зло-для-других. В этом – «пограничное состояние» самого бунта. Так «смыслоположенный» бунт создает возможные предпосылки для изменения содержания и формы самой границы, его определяющей.

Это может означать, что истина человеческого бытия, как его граница, не является статичной, а, находясь в постоянной динамике через реализацию в пограничных состояниях человека и коллектива в целом, приобретает для самой себя новое содержательное значение. «Экзальтация занимает место истины. На этой стадии апокалипсис становится ценностью, в которой все перемешивается: любовь и смерть, совесть и вина…» [2, с. 154 ]. В бунте сознательная формула: «все или ничего» может привести к формуле: «все или никто», что означает в результате тотальную смерть людей и уничтожение смысла жизни.

Анархия – рабство, еще одно содержание пограничных состояний между вседозволенностью и некоей высшей ценностью (добром, любовью, заботой). Если бунтом управляют случай и анархия, для бунтовщика начинается путь «в темноте». «Свобода есть только в том мире, где четко определены как возможное, так и невозможное…» [2, с. 171 ]. Следовательно, бунт может привести человека к истинной свободе только тогда, когда его определяет не только индивидуальное или коллективное сознание людей, но и «свободная» в содержательном отношении граница («абсолютное бытие», «все», «целое» и пр.), поскольку только ей трансцендентным образом «известно» все не только возможное, но и невозможное, и только она обладает «абсолютным знанием» о свободе. «Абсолютная свобода» в земном существовании – это насмешка над справедливостью, «абсолютная свобода» границы – выражение космического идеала, безусловного смысла человеческого бытия.

Чтобы умереть не от рук убийцы, нужно дать согласие на свою смерть. Может быть, в этом кроется причина самооговоров неугодных людей в сталинской тоталитарной системе.

Нежелание быть убитым приводит к вынужденному желанию просто умереть. «Человек – это существо, которое отрицает для того, чтобы утвердить свою особость…» [2, с. 223 ]. Здесь бунтовщик отрицает убийство, а для этого демонстративно – свою невинность, предварительно готовясь и привыкая к своей смерти через абсурдную к ней солипсическую волю. Бунтовщик признает смерть, отрицая свою жизнь, чтобы через такое отрицание утвердить ценность своей невинности для себя и перед обществом: притворяясь виновным, остается невиновным и принимает смерть, свободную от стигмы политического преступника, делая уход из жизни иллюзорно добровольным. Опять две «бунтовские» функции: убивающая и воскрешающая. Сознательно приближая свою смерть, человек не представляет определенной перспективы, у него не остается ничего, кроме веры.

К подобным бунтам приводит определенная логика истории, которая указывает: нет ничего действительно истинного, все нужно менять, всегда и всюду; господин никогда не сможет быть одновременно рабом и наоборот. Камю пишет, что индивидуальность заняла место веры, разум – место Библии, политика – место религии и Церкви, земля – место неба, труд заменил молитву, нищета стала земным адом, а человек – Христом. Маркс пытается дать экономическое объяснение истории «реальностью нищеты и тяжкого труда» [2, с. 274 ]: буржуазия в своем развитии уже сама по себе содержит противоречие, являясь почвой для революции и коммунистического общества. Исторический ход событий заменяет собой «трансцендентность» (как смысл человеческого бытия), «надевая маску» справедливости и разума, отвергая Бога. Камю полагает, что эту маску необходимо «сорвать», потому что в Боге истинная трансцендентность (граница бытия), которая в состоянии уменьшить абсурдность человеческого существования. Поэтому объяснение абсурда с точки зрения объективных законов истории вряд ли единственно правильно.

Следуя революционному «катехизису», 24 января 1878 года Вера Засулич стреляет в генерала Трепова, губернатора Санкт-Петербурга, и оправдывается судом присяжных. Ее адвокат П.А. Александров представляет Трепова перед присяжными двуликим Янусом, одна сторона которого освещается, а другая – скрыта темнотой так, что при свете «грошевой свечки» невозможно приобрести об этой стороне «безошибочное понятие». Далее Александров подводит к ошибочности идей, возникших у Засулич, оправдывая ее действия несовершенством бытия, перекладывая ответственность за преступление на обстоятельства. «В первый раз является здесь женщина, для которой в преступлении не было личных интересов, личной мести, – женщина, которая со своим преступлением связала борьбу за идею…» [6, с. 41 ]. Таким образом, бунт постоянно оправдывает себя конфликтом идей, их призрачностью и «заигрыванием», а «злую» часть деятельной сущности человека прикрывает борьбой за идеи.

Камю, очевидно, неправ, когда он утверждает, что эти бунтовщики «были воплощением парадокса, объединявшего в себе уважение к человеческой жизни вообще и презрение к собственной жизни…» [2, с. 247 ]. Парадокса нет, есть абсурд разрушения не столько собственной, сколько чужой жизни, и неуважение к человеческой жизни в целом.

Как избавить бунтовщика от патологической тенденции к тотальному разрушению, к самоубийству и убийству? Ясно, что одной социальной ответственности недостаточно. Превентивным и наиболее сильным способом «избавления» абсурда от модальности неразумия является осознание человеком ответственности перед всеединым бытием. Борьба за идею, смысл которой не совсем ясен, – преступление перед всеединством. «Объективный преступник – это как раз тот, кто мнит себя невиновным…» [2, с. 307 ].

Случаи негативного абсурда, нигилистического разрушающего бунта в современном мире сохраняются. Это террористические акты в США в 2001 году, военные действия американских войск в Ираке в 2003 году, в России, особенно начиная с начала нового века, – взрыв на Пушкинской площади в Москве, захваты заложников в Чечне, в Беслане (Северная Осетия) и иные террористические акты. Каким прозорливым оказался Камю, когда писал о том, что объективная виновность основывается на фактах и результатах, научных наблюдениях и тенденциях развития, которые «будут доступны науке только в 2000 г., не раньше. <…> Окончательный приговор будет вынесен потом, когда уже не останется ни жертв, ни палачей…» [2, с. 308 ]. Может быть действительно, настало новое время для раскрытия загадок практической философии абсурда?

Таким образом, экзистенциально-негативная модель деятельной сущности человека в его пограничных состояниях, изложенная в философской концепции А. Камю, акцентирует внимание на таких формах пограничных состояний, как различные виды отношений человека с миром, лишенным «смысла» и враждебным человеческой индивидуальности. Фиксация такого содержания пограничных состояний человека, как абсурда означает, что отнюдь не все содержание человеческого бытия и мышления обладает смыслом. Понятие границы в данной модели представляет собой переход абсурдного существования к осмысленному, когда абсурд может быть созидающим, т.е. утверждающим реальность происходящих событий. Тем самым фиксация абсурдности человеческого существования – необходимая форма его пограничных состояний, неизбежно предшествующая осмысленности человеческого бытия в содержании деятельной сущности человека.