Финансирование этнокультурного образования в финно-угорских регионах (на примере Республики Мордовия и ХМАО-Югры)

Автор: Дивеева А.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 3 (8), 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140105589

IDR: 140105589

Текст статьи Финансирование этнокультурного образования в финно-угорских регионах (на примере Республики Мордовия и ХМАО-Югры)

Основным принципом государственной политики в сфере образования является защита и развитие национальных языков и культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства. В условиях современной модернизации системы образования он может быть реализован через основные образовательные программы с этнокультурной направленностью. Такой подход даст возможность удовлетворить культурные и языковые потребности народов России.

Этнокультурная направленность образования в РФ является неотъемлемой частью образовательной деятельности, обеспечивающей приобщение обучающихся к ценностям различных культур, создание условий для становления высокообразованной личности, владеющей этнической и общероссийской культурой.

Использование основных образовательных программ с этнокультурной составляющей содержания образования:

формирует региональное содержание образования и воспитания;

транслирует образование в условиях диалога с культурами других народов, проживающих в РФ;

обеспечивает реализацию права личности на изучение национального языка в статусе родного, возможности получения начального общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и культурой народа;

создает условия для достижения гражданского согласия, духовной консолидации народов, проживающих на территории РФ.

Этнокультурная направленность образования понимается двояко. В узком смысле она включает в себя только филологическое образование (изучение родного языка и литературы носителями данного языка). В более широком контексте - включает изучение национального языка в качестве государственного языка отдельной республики всеми русскоязычными обучающимися, интеграцию культуры народа в содержание образовательных областей общего образования (литература, история, обществознание, география, экология, искусство, технология, физическая культура, ОБЖ), в образовательные программы дошкольного, дополнительного и профессионального образования.

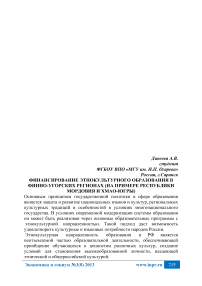

Расходы на реализацию этнокультурных образовательных программ в Югре ежегодно возрастают, что свидетельствует о приоритете образования в региональной политике. Условия обучения в значительной степени определяются финансовыми ресурсами. Расходы на образование в Ханты-Мансийском автономном округе устойчиво выше, чем в среднем по Российской Федерации и по группе регионов с сопоставимыми социальноэкономическими условиями. Объем средств, выделяемый на образование в регионе, повышает ответственность за эффективность их использования. И здесь необходимо подчеркнуть, что в течение последних 3-х лет все большая часть этих средств тратилась не на покрытие текущих затрат, а на развитие.

Рисунок 1 – Доля статьи «Образование» в общей структуре расходной части бюджета за 2012 год ХМАО, тыс.руб.

Осуществлены масштабные проекты технического переоснащения образовательного процесса, переподготовки педагогов [1].

Национальное образование в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре основывается на единстве культурного и образовательного пространства, равноправии на сохранение и развитие языков, народов, населяющих территорию округа. Система образования автономного округа направлена на защиту и развитие культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре создана система образования коренных малочисленных народов Севера (ханты, манси, ненцы), охватывающая все уровни образования. Реализация программ "Дети Югры", "Строительство сельских школ", позволяет обеспечить развитие материально-технической базы учреждений, расположенных в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера, создается система поддержи обучающихся в них детей.

В автономном округе функционирует 37 общеобразовательных учреждений с этнокультурным компонентом содержания образования народов Севера, из них одна начальная школа действует в местах традиционного природопользования - на стойбище. Двое детей, проживающих с родителями на стойбище Тюй-Тях, получают семейное образование на базе "Варьеганской средней общеобразовательной школы". Всего в общеобразовательных учреждениях обучается 5655 учащихся из числа малочисленных народов Севера, в том числе ханты -3461 ученик, манси - 1951, ненцы - 242 ребенка. Контингент учащихся школ, расположенных на территории традиционного проживания малочисленных народов Севера, в которых реализуются программы обучения родным языкам и культуре, составляет 4637 человек, доля детей из числа коренных малочисленных народов Севера - 64% (2610) от общего количества учащихся [2].

С 2006 года реализовывается в период летних каникул на базе детского стойбища "Нумсанг ёх" в д. Хуллор Казымской территории Белоярского района программа "Летней школы коммуникативного общения", в работе которой приняли участие дети из Саранпауля, Тег, Полновата, Казыма, делегация немецкой молодежной организации "Янун" из Германии и фольклорного коллектива "Поляны" из Пермского края.

Из 37 средних общеобразовательных учреждений с этнокультурным компонентом содержания образования в 14 работают школьные этнокураеведческие музеи, в 17 функционируют производственные базы или этноцентры для прохождения учащимися производственной практики, оздоровления учащихся и приобщения их к традиционным видам хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера.

Современная региональная образовательная система Ханты-Мансийского автономного округа выполняет ряд значимых функций, отвечающих как интересам жителей округа, так и актуальным потребностям жизнедеятельности края:

-

1. Устойчивое воспроизводство основ национальной культуры, языка, ремесел северных народов, являющихся для них адекватным предметом познания, эффективным средством практической деятельности и рациональным средством развития.

-

2. Воспитание и обучение, соответствующее потребностям и интересам малочисленных народов Севера и их возможностям в этнопсихологическом и этнопедагогическом планах развития.

-

3. Ценностная ориентация на образование, профессиональное самоопределение и развитие.

-

4. Формирование здорового образа жизни, воспитание здорового подрастающего поколения.

-

5. Создание адаптивной образовательной среды, аналогичной этносреде жизнедеятельности, в которой происходят духовное становление и развитие личности учащегося.

-

6. Воспитание коммуникативной культуры и способности интегрироваться в российскую и мировую культуру.

Таким образом, складывающаяся в Ханты-Мансийском автономном округе этнокультурная образовательная практика положительно воспринимает современные поликультурные тенденции и не стремится к национальной замкнутости. В ней все заметнее проявляются открытость, диалогичность и толерантность.

Внутри системы образования есть потери в силу ухода части средств из государственных учебных заведений в частные структуры из-за слабости и противоречивости нормативно-правовой базы образования, долгов государственных учебных заведений по коммунальным платежам и нечеткости методики их зачета государственными финансовыми органами, недостаточно эффективного распределения ресурсов государственного бюджета вследствие несовершенства структуры подготовки специалистов и предоставления образовательных услуг по ряду секторов образовательной сферы.

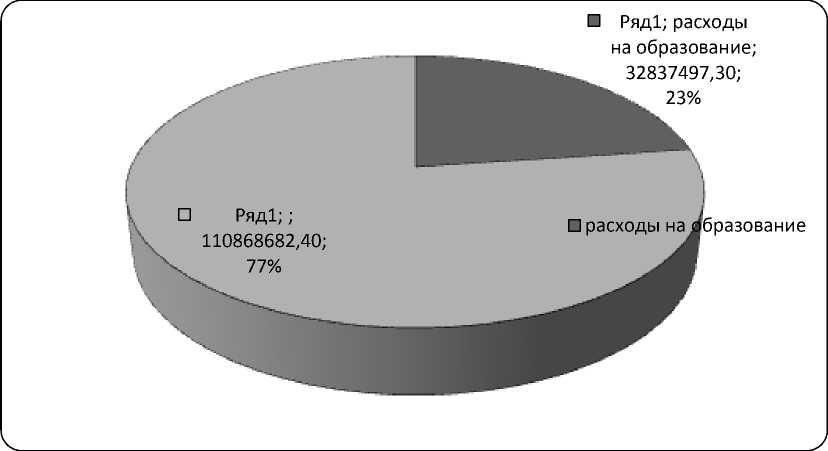

Это особенно актуально для Мордовии, так как размер расходов на образование в данном регионе ниже аналогичного среднероссийского показателя [3].

Рисунок 2 – Доля статьи «Образование» в общей структуре расходной части бюджета за 2012 год ХМАО, тыс.руб.

Республика Мордовия не располагает богатыми природными и инвестиционными ресурсами, но имеет качественный человеческий потенциал, поэтому ей следует рассматривать финансирование образования как инвестиции в человеческий капитал.

В Республике Мордовия также большое внимание уделяется национальному образованию. По данным на 2011 г., в РМ – 482 школы. В 161 школе обучение ведется на родном (нерусском) языке: в 137 школах – на одном из мордовских языков (количество мокшанских и эрзянских школ приблизительно одинаково), в 24 – на татарском. В остальных школах мордовские языки преподаются в начальных классах. Во всех школах действуют кружки этнокультурной направленности (языки, литература, прикладное искусство, фольклор). Кроме того, в республике сегодня из 316 детских садов – 34 «национальных»; 11 муниципальных дошкольных учреждений с воспитанием и обучением на мокшанском языке (312 детей), 22 – на эрзянском языке (602 ребенка), 1 – на татарском языке (23 ребенка)11. В РМ действуют девять вузов, в том числе: Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева, Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева, Саранский кооперативный институт, Российская правовая академия, Мордовский гуманитарный институт. В ведущих вузах республики – Мордовском университете и Мордовском педагогическом институте – на филологических факультетах действуют национальные (мокшанские, эрзянские, в пединституте в 2010 г. открылась и татарская) группы студентов, в которых готовят будущих учителей национальных школ. Продолжает свою работу Методический центр национальных культур Поволжья, созданный на базе дошкольного учреждения Детский сад № 90 комбинированного вида г. о. Саранск. На базе МОУ Гимназия № 19 городского округа Саранск функционирует межшкольный центр национальных культур. Всего в республике 156 национальных школ, в которых обучаются 8747 детей. Во всех общеобразовательных учреждениях со 2 по 5 класс изучаются мордовские (мокшанский, эрзянский) языки в объеме 2 часа в неделю. Национальному образованию уделяется также внимание и в высших учебных заведениях. В Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарёва функционирует Институт национальной культуры, создан Межрегиональный научный центр финноугроведения. С получением категории национальный исследовательский университет одним из приоритетных направлений развития вуза являются Фундаментальные и прикладные исследования в области финноугроведения. Однако в целом надо признать, что система преподавания мордовских языков достаточно динамично развивается: под эгидой различных грантов реализуются инновационные проекты, связанные с дальнейшим развитием национального образования, в том числе с широким привлечением информационно-компьютерных технологий, сети Интернет и т.п.

В заключении необходимо отметить, что, несмотря на существенные различия, в финно-угорских регионах активно реализуется поддержка национального развития. Также в каждом регионе необходимо четко определить свои приоритетные задачи развития образовательной системы исходя из специфики территориального рынка труда, потребностей и интересов обучающихся. А их решение, также как и достижение многих прогнозируемых показателей развития системы образования будет возможным только в случае реализации целенаправленной и последовательной государственной политики в области образования.