Финансовое обеспечение реализации инновационного плана муниципального образования

Автор: Шаралдаев Б.Б.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 1 (36), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены вопросы потребностей в финансовых ресурсах для инновационного развития. Методологически может быть решена с помощью системы объемно-временного моделирования.

Муниципальное образование, планирование и управление, депрессивные территории

Короткий адрес: https://sciup.org/142142460

IDR: 142142460 | УДК: 338.

Текст научной статьи Финансовое обеспечение реализации инновационного плана муниципального образования

Система инновационного проектирования необязательно ведет за собой большие инвестиционные потоки заемных средств. Одним из вариантов финансирования данной системы будет накопление средств внутри ее самой – создание своеобразного расширенного воспроизводства. Прибыль, получаемая от реализации новой продукции, должна служить основным источником для деятельности этой системы. Привлечение дополнительных инвестиций, наоборот, является исключительным случаем при стабильной работе данной системы, так как инновации являются одной из главных составляющих затрат на производство при применении данной идеологии [1].

Одним из главных факторов инновационного проектирования является временной фактор. Время – еще более универсальный инструмент оценки эффективности, чем деньги. Речь идет о возможности преобразования временного фактора в денежный эквивалент при наличии определенных знаний о сущности экономического процесса.

Задача оптимального финансового обеспечения заключается в определении такой совокупности программ, которые обеспечивают экстремум целевой функции. Таким образом, можно записать:

F = ∑ ∑ c ij x ij → max (min) (1)

∑ x ij {≤ = ≥} b i ; i = 1, m

∑ xij {≤ = ≥} dj; j = 1, n kij ≤ xij ≤ Kij, где F – целевая функция (maх или min); i – номер проекта, рассматриваемого на предмет его финансирования; j – номер интервала планирования, в котором должно состояться финансирование; cij – коэффициент целевой функции, определяющий, в каком смысле распределение ресурсов будет оптимальным; xij – возможный объем финансирования i-го объекта в j-м периоде (может принимать дробное значение); bi – задаваемый объем финансов, выделяемых для i-го объекта; di – задаваемый объем финансов, потребных в j-м периоде; kij ,Kij – граничные условия, которые могут быть односторонними и двусторонними. При этом возможны различные варианты.

Если с ij устанавливает приоритет финансирования i-го объекта (проекта) в j-м периоде, тогда чем важнее финансирование, тем выше значение с ij , оцениваемое в баллах, например в интервале от 0 до 10. Значимость с ij проставляют эксперты. Также коэффициентом с ij может быть вероятность реализации проекта или значение NPV по проектам с распределением по периодам. Если с ij является мерой оценки результатов финансирования, то целевая функция максимизируется; если с ij характеризует непроизводительные траты, то целевая функция минимизируется.

Задача определения потребностей в финансовых ресурсах для инновационного развития методологически может быть решена с помощью системы объемно-временного моделирования. Сущность этой методологии заключается в итерационном углубляющем балансировании двух подмоделей системы:

-

– определение потребного объема финансовых ресурсов для выполнения определенной программы развития;

-

– определение сроков предоставления ресурсов для выполнения определенной программы разви-

- тия.

Для решения данных задач в условиях нехватки или неопределенности ресурсов предлагается использование методологии целевого увеличения ресурсов, заключающейся в следующих принципах:

-

– возникновение цепочки возвратного эффекта;

-

– самогенерации средств проекта;

-

– совместное использование свободных средств.

Управление запасами ресурсов на долгосрочный период может быть проанализировано с помощью модели потребности в инвестиционных ресурсах. Рассматривая предполагаемые потребности в ресурсах, в будущем можно выйти на формирование стратегии их использования и развития в настоящем. Разумеется, такая модель дает оценку только в первом приближении, однако ее использование позволяет наметить границы возможных стратегий.

Рассматривая ресурсно-финансовую модель, можно выделить четыре ситуации финансовой определенности:

-

1) Рс (собственные ресурсы) > = Р потр. (потребные ресурсы);

-

2) Рс + NPVpr (доход от реализации программы, полученный в период реализации) >= Рпотр.;

-

3) Рс < Рпотр.;

-

4) Рс + NPVpr < Рпотр.

Собственные ресурсы при этом подразделяются на внутренние ресурсы системы и внешние привлеченные ресурсы системы.

Внешние привлеченные ресурсы системы делятся на три типа:

-

– обусловленные детерминированные;

-

– условные детерминированные;

-

– поисковые прогнозные ресурсы.

В ситуации 3 и 4 возможны следующие варианты реакции системы:

-

1) замещение проектов:

-

2) замещение ресурсов;

-

3) «продажа» проектов;

-

4) «продажа» ресурсов.

Минимальными инвестиционные ресурсы системы будут в случае, если будущие капиталовложения не превышают объем чистого дохода от прошлых капиталовложений, т.е. можно рассчитывать максимум на сгенерированный системой доход:

IC΄ = NPV (IC). (2)

Критические инвестиционные ресурсы возникают тогда, когда будущие доходы равны прошлым капиталовложениям, т.е. возник вариант нулевого чистого дохода. В этом случае инвестиционные ресурсы носят виртуальный характер. Реально они уходят на оплату прошлых инвестиций, но так как речь идет о собственных инвестициях, то они остаются в качестве новых инвестиционных ресурсов:

Σ IC < IC kr = NPV ΄ (IRR).

Таким образом, минимальный дисконтированный будущий доход для формирования возможности собственного финансирования будущих программ равен объему будущих капиталовложений .

NPV΄ min = IC pr.(4)

Исходя из вышесказанного, возникает формула цикла инвестиционного развития по предельным собственным инвестициям.

IC → Σ NPV → IC΄min → ΣNPV΄.

Неоптимальное управление инвестиционным капиталом ведет к дисбалансировке системы через эффект «спиралевидной» нехватки инвестиционного капитала либо его излишнего количества.

Подобная проблема возникает тогда, когда стратегии и инвестиционные мощности для их реализации не соответствуют размерам и структуре инвестиционного капитала. Так, развитие инфляционных процессов ведет к увеличению срока оборачиваемости инвестиционного капитала. Строго говоря, период оборота капитала зависит от множества факторов и сложно управляем. Важнее обеспечить не сам период оборачиваемости определенной суммы денежных средств, а возможность возобновления требуемого инвестиционного цикла в заданный период времени. То есть формула денежных отношений может иметь вид:

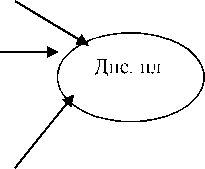

Дпп ... \

Д н – И - П – Дпс – П1 – Дпс1 – П 2 ....,

Дд (Дд1)...

где Дн - первоначальный размер инвестиционного капитала; И - деньги принявшие характер производственных инвестиций; П - реализуемый проект на первом цикле оборота; Дпс - деньги, полученные в срок от первого оборота; Дд - дополнительный инвестиционный капитал для второго оборота; Дпп -деньги, полученные от первого оборота после срока.

Рассматривая товарное движение как работу, а получение денег как событие, мы получаем пример фрагмента финансового сетевого графика (рис.).

Рассматривая инвестиционные проекты, выполняемые непрерывно, предложенный график представится многовариантной сетью. Данный вариант может определить путь использования финансовых источников с заданным объемом инвестиционного капитала, получаемого в конечном результате.

Под вертикальной инвестиционно - технологической структурой считают группу производителей продукции (услуг), связанных между собой единой технологической цепочкой (последовательностью), финансовыми, материальными и другими потоками, отношения между которыми имеют соответствующее юридическое (договорное) оформление, т.е. относительно стабильны во времени [1]. Влияние общего изменения экономической ситуации в ВТС на инвестиционно - инновационную стратегию каждого предприятия как раз и будет определять принадлежность предприятия к ВТС. Однако необходимо подчеркнуть, что не все предприятия, входящие в систему ВТК, будут одинаково чувствовать влияние таким образом, чтобы извлечь из данной системы инвестиционно-инновационную выгоду.

В современных условиях мирового финансового кризиса перед предприятием особо остро стоит вопрос инвестиции. Именно в условиях кризиса предприятие рассчитывает на поддержку органов территориальной власти. В свою очередь власть рассматривает экономическую и социальную значимость предприятия на территории образования, а также совпадение интересов и целей в области социальноэкономического развития территориального образования. Именно совпадение интересов и целей предприятий ВТК и органов власти территориальных образований оказывает решающее влияние на привлечение инвестиционных ресурсов, как государственных, так частных. Если рассмотреть вопрос финансирования инвестиционных программ территориальных образований, то в условиях кризиса ранее заложенные в программе принципы реинвестирования и цепного инвестирования делают обусловленным привлечение определенной части прибыли, полученной от реализации инвестиций на дальнейшие инвестиции. Вследствие этого данное направление дает возможность частично решить вопрос покрытия потребности в финансировании инвестиционно-инновационного развития территориального образования. Предложенный вариант реинвестирования прибылей крайне важен в условиях финансового кризиса и в посткризисный период. Территориальные образования с дотационным бюджетом вынуждены решать социальные проблемы за счет прироста доходов от реализации проектов, и как следствие, у данных территориальных образований нет финансовых средств на будущие инвестиционные проекты, ориентированные на восстановление экономических ресурсов, истощаемых проектами недропользования. Также частные корпорации ресурсного бизнеса не заинтересованы направлять прибыль в другие отрасли территории.

В настоящее время важным и недостаточно используемым источником финансирования инвестиций, крайне необходимых в условиях кризиса и в посткризисный период для реализации инновационноинвестиционных программ развития территориально-пространственного образования, являются средства внешних по отношению к нему субъектов управления и хозяйствования (в том числе и зарубежных), имеющих интересы в его территориальном развитии.

Нередко можно встретиться с ситуацией, когда инвестор «не идет» на территорию муниципального образования. Попытаемся выяснить основные причины такого положения. Принято считать, что дело в плохо проработанных инвестиционных проектах. Действительно, опыт свидетельствует, что с бизнес-идеями, бизнес-предложениями солидные инвестиционные структуры, как правило, не работают, тре- буют развернутые бизнес-планы, выполненные в соответствии с международными требованиями, чем в определенной мере снижают свои риски.

По имеющимся оценкам стоимость разработки достаточно крупного бизнес-плана специализированными организациями составляет величину порядка 10% от общей стоимости инвестиционного проекта, что зачастую непомерно много для муниципального образования, инициирующего проект. Между тем существуют финансовые схемы, которые позволяют перенести тяжесть этих затрат на исполнителя проекта, заинтересованного в его реализации. Кроме того, разработкой территориальных бизнес-планов могут заниматься и подготовленные должным образом сотрудники аппарата местной администрации или специально созданные структуры, работающие под контролем местных органов (типа агентств территориального развития и т.п.), что позволит снизить соответствующие затраты.

В ситуации, когда муниципальное образование не определилось с реальным инвестором, оно должно приложить усилия к тому, чтобы информация о подготовленных инвестиционных проектах была доступна для потенциальных инвесторов. При этом отметим, что для успешного продвижения проекта немаловажное значение имеет представление потенциального инвестора о муниципальном образовании, «его» субъекте Федерации, о сложившемся в регионе инвестиционном климате, о возможностях поддержки проекта муниципальной и региональной администрациями вне зависимости от смены местных политических лидеров и их взглядов.

Более привлекательным, на наш взгляд, является вариант «нацеленного» продвижения инвестиционного проекта к потенциальному инвестору. Главная трудность здесь состоит в том, что такого инвестора предстоит «вычислить» заранее, а затем, разработав и реализовав соответствующую систему мер, превратить его из потенциально возможного инвестора в реального. Как преодолеть такую трудность? В самом общем случае может быть рекомендована следующая схема действий.

Прежде всего, необходимо выявить перечень субъектов управления и хозяйствования, имеющих интересы (или тех, которые могли бы иметь такие интересы) в стратегическом развитии муниципального образования. Далее следует уточнить потребности и связанные с ними интересы отмеченных субъектов и муниципального образования, добиться их баланса, создав тем самым действенные предпосылки для активизации инвестиционного процесса. При этом полезно заранее получить сведения, например, о специализации финансовых структур, о специфических требованиях, предъявляемых ими к финансируемым инвестиционным проектам.

Организуя работу по привлечению инвестиций в муниципальное образование, рекомендуется не «замыкаться» только в кругу местных специалистов. Внешние консультанты, имеющие значительный опыт и контакты с различными партнерами, могут оказать действенную помощь в привлечении реальных инвесторов в муниципальное образование.

Таким образом, при рассмотрении вопроса о финансовом обеспечении инвестиционноинновационного плана пространственно-территориального образования выявлено следующее:

-

– важнейшим вектором инновационного проектирования является временной фактор;

-

– предложеная модель определения потребностей в финансовых ресурсах для инновационного развития методологически может быть решена с помощью системы объемно-временного моделирования;

-

– важным является не само обеспечение периода оборачиваемости определенной суммы денежных средств, а возможность возобновления требуемого инвестиционного цикла в заданный период времени;

-

– возникает проблема отсутствия через определенный период времени финансовых ресурсов на развитие экономического потенциала территории. Решение данной проблемы является важной составляющей частью органов власти территориальных образований.