Финансовое посредничество банков: теория и новая практика

Автор: Потемкин Сергей Анатольевич, Черных Сергей Иннокентьевич, Ларина Татьяна Анатольевна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Финансовый механизм регулирования социально-экономического развития субъектов южного макрорегиона

Статья в выпуске: 2 (16), 2017 года.

Бесплатный доступ

Деятельность банков как финансовых посредников имеет социально-экономическое значение, что является основанием для исследования их особенностей с целью совершенствования методологии, регулирования и надзора за их работой в современных реалиях. В статье рассмотрены теоретические основы функции финансового посредничества банков в институциональной экономике. Уделено внимание методологическому обоснованию посреднической функции банков. Проведен обзор новых практических аспектов посреднической деятельности банков, связанных с их участием в системе государственных закупок. Исследование особенностей финансового посредничества банков позволило выявить его роль в совершенствовании функционирования контрактной системы в сфере закупок. В процессе изучения этой практики посреднической деятельности банков были выявлены основные тенденции развития данного вида услуг в сфере закупок. В их числе, например, увеличение числа банков, участвующих в сопровождении контрактов и в выдаче банковских гарантий. Сделаны выводы о значении совершенствования банковского сервиса в закупочной деятельности и обеспечении качества оказания сопутствующих услуг. Наблюдается расширение спектра посреднических услуг банков, обусловленное требованиями рынка, и связанное с этим развитие банковской деятельности. Развитие посреднической функции банков требует формирования соответствующей аналитической основы.

Финансовое посредничество банков, банк, банковская услуга, государственные закупки, контрактная система в сфере закупок

Короткий адрес: https://sciup.org/149131172

IDR: 149131172 | УДК: 336.011; | DOI: 10.15688/re.volsu.2017.2.12

Текст научной статьи Финансовое посредничество банков: теория и новая практика

DOI:

Социально-экономическая функция банков и ее методологическая база.

Несмотря на то что функции банков занимают внимание исследователей во всем мире и во все времена, несомненно, представляет интерес их изучение и переосмысление в контексте современных условий и задач экономического развития. Председатель Банка России Э.С. Набиуллина в своем выступлении на XXV Международном финансовом конгрессе отметила следующее: «Банковский сектор во всем мире переживает серьезную трансформацию после последнего глобального кризиса: ужесточилось регулирование, выросла нагрузка на капитал, что сделало банки непривлекательными для инвестирования во многих странах. Банковская система, несмотря на мягкую денежно-кредитную политику ведущих экономик, не торопится наращивать кредитование. Непропорциональное регулирование сделало привлекательным параллельную банковскую систему, в том числе деятельность управляющих активами... Сам рынок становится более волатильным, в большей степени подверженным шокам... Новые технологии дополняют традиционную картину банковских рисков повышенными угрозами кибермошенничества и кибератак» [1]. Данные вызовы не могут не оказывать серьезного воздействия на выполнение отечественными банками важнейшей социально-экономической функции финансового посредничества.

Функция финансового посредничества кредитных организаций под воздействием внешних экономических факторов претерпевает изменения, но при этом не теряет своей значимости, так как является объективным условием удовлетворения трансакционного спроса на деньги. Поэтому мы не случайно назвали эту функцию социально-экономической. Особенностью финансового посредничества банков является то, что оно непосредственно касается физических и юридических лиц, так как они все в той или иной степени являются клиентами кредитных организаций.

Любые проблемы и кризисные явления в банковской сфере становятся сразу достоянием общественности и вызывают соответствующую реакцию. Банки всегда на виду и эта публичность позволяет более полно раскрыть характер социально-экономических отношений, свойственных той или иной стране.

Несмотря на очевидную роль и особенности кредитных организаций в вопросах финансового посредничества, в российской научной литературе уделяется недостаточно внимания методологическому обоснованию и обеспечению посреднической функции как основной деятельности банков. Такая постановка проблемы финансового посредничества кредитных организаций во многом может изменить организационные и управленческие основы банковской деятельности.

Методологическую базу для исследования проблем финансового посредничества банков заложили, по нашему мнению, труды лауреатов Нобелевской премии по экономике Дж. Тобина и Ю. Фамы.

Дж. Тобин рассмотрел в своих работах роль и место банков в современной институциональной системе (банковскую инфрасистему) [12]. В центре его анализа – три группы проблем: характерные черты банков как финансовых посредников и их отличия от небанковских финансовых посредников; банковские пассивы и их роль в создании денег; рентабельность банковской деятельности как результат привлечения депозитов и размещения средств, ее значение в ограничении кредитной экспансии банков.

Основные выводы Дж. Тобина заключаются в следующем: отсутствие принципиальных отличий между банками и иными финансовыми посредниками; отсутствие у банковских пассивов исключительной способности создания денег; особенности банковских пассивов не являются основой различия между банками и прочими финансовыми посредниками; характер различий между банками и иными финансовыми посредниками обусловлен наличием резервных тре- бований к банкам; для банковской системы не характерны свойства, обеспечивающие автоматический рост депозитов при проведении активных операций; характер динамики депозитов, а значит, и активов связан с изменчивостью поведения владельцев депозитов. Кроме того, динамика депозитов зависит и от того, насколько прибыльно банкам удалось разместить свободные средства.

В соответствии с теорией Тобина, и заемщики, и владельцы свободных денежных ресурсов рассматривают финансовых посредников, в том числе коммерческие банки, как источники предоставления альтернативных возможностей получения займов или размещения средств. Следовательно, размер средств, которые размещены в банковских депозитах и которые впоследствии участвуют в создании денег, определяется результатом конкуренции между финансовыми посредниками. Вместе с тем следует учитывать и то обстоятельство, что через коммерческие банки проходят расчеты, которые осуществляют небанковские финансовые посредники. Чем больше объемы этих расчетов, тем больше величина остатков на банковских счетах, а это способствует возникновению у банков новых возможностей по предоставлению кредитов.

Теория финансового посредничества банков была сформулирована чикагским профессором Ю. Фамой в 1970-х годах [11]. Он характеризовал банки как особо низкорискованные и низкодоходные взаимные фонды. По мнению Фамы, банк – это взаимный фонд, аккумулирующий разнообразные вклады. Со своей стороны банк предлагает преимущества профессионального управления и диверсификации. Задача управления банковским портфелем состоит в получении дохода, который позволил бы компенсировать издержки инвестирования и осуществить выплату процентов вкладчикам. При этом у более крупного банка больше возможностей для проведения диверсификации и ниже величина издержек инвестирования. Также необходимо учитывать и то обстоятельство, что банки подвержены налогообложению в форме резервных требований. Для достижения успеха в конкурентной борьбе с небанковскими финансовыми посредниками они должны быть наделены монопольными правами. Эти монопольные права предоставляются коммерческим банкам через соответствующие лицензии, выдаваемые центральными банками.

В отечественной экономической литературе выделяются следующие функции финансово- го посредничества банков: ускорение оборачиваемости и повышение эффективности использования ссудного капитала, организация его перемещения; производство и поддержание ликвидности банков; минимизация трансакционных и информационных издержек; приведение в соответствие активов и пассивов первичных вкладчиков и инвесторов; диверсификация рисков [4].

В соответствии со ст. 1 ФЗ от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» под банком понимается кредитная организация, обладающая исключительным правом на осуществление в совокупности (курсив наш. – Авт. ) следующих банковских операций: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц [8].

Законодательное определение только через призму разрешенных согласно лицензии операций не позволяет судить в полной мере о специфике деятельности кредитных организаций. На наш взгляд, более правильно следующее определение: кредитная организация – хозяйственное общество, осуществляющее свою деятельность исключительно на рынке финансовых услуг на основании лицензии Банка России и имеющее право совершать банковские операции, предусмотренные законодательством.

Такая трактовка указывает именно на сферу деятельности кредитной организации и на исключительный характер этой деятельности, то есть недопустимость для кредитных организаций иных видов бизнеса и невозможность осуществления данной работы в совокупности для других финансовых предприятий, не являющихся кредитными организациями.

Таким образом, постулат Дж. Тобина о ничтожном различии между банками и другими финансовыми посредниками в российских условиях пока не действует. По крайней мере, прерогатива открытия и ведения счетов остается за кредитными организациями.

В ст. 1 ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» также отмечается, что основной целью деятельности кредитной организации является извлечение прибыли. На страницах журнала «Деньги и кредит» мы уже отмечали, что для роли финансового посредника, которую исполняют банки, получение прибыли не должно быть основной целью работы [10].

Банк – специфический субъект финансового рынка, выполняющий специфические функции расчетно-кассового обслуживания клиентов, трансформации их сбережений в инвестиции, ускорителя платежей и финансовых потоков в экономике. Акцентирование внимания на проблеме прибыльности в самом начале закона о банках ориентирует кредитные организации на развитие в основном ценовых методов конкуренции, так как вынуждает их либо снижать процентные ставки по депозитам, либо увеличивать процентные ставки по кредитам, что в обоих случаях невыгодно потенциальным клиентам.

По мнению авторов, недопустимо ставить знак равенства между финансовым посредничеством и ростовщичеством – извлечением чрезмерной выгоды из денежной ссуды путем эксплуатации затруднительного положения должника. В первом абзаце ст. 1 говорится об образовании кредитной организации как хозяйственного общества (коммерческой организации с разделенным на доли – акции – уставным капиталом). Этого вполне достаточно для констатации коммерческой направленности деятельности банка.

Как видно из приведенного обзора, полемика о сути кредитной организации и ее деятельности далека от окончательных и однозначных определений. Отсутствие ясной позиции по вопросу посреднической функции кредитных организаций в финансовой сфере дезавуирует восприятие собственниками и менеджментом мер по повышению позитивной роли банков в экономике страны – обеспечение экономического роста.

В содержательном плане финансовое посредничество банков может быть раскрыто через следующие основополагающие понятия [10]:

– банковский продукт – результат создания и реализации единой и завершенной технологии обслуживания клиента, конкретный способ, каким банк оказывает или готов оказать ту или иную услугу нуждающемуся в ней клиенту, то есть упорядоченный, внутренне согласованный и, как правило, документально оформленный комплекс взаимосвязанных организационных, технологических, информационных, финансовых и юридических действий (возможных процедур);

– банковская операция – непосредственные практические действия сотрудников банка в процессе обслуживания клиента, форма реального воплощения (практической реализации) банковского продукта;

– банковская услуга – результат банковской операции, то есть ее итог или полезный эффект, состоящий в удовлетворении заявленной клиентом потребности в том или ином банковском продукте (например, в кредите или расчетно-кассовом обслуживании);

– банковское (клиентское) обслуживание – комплекс действий сотрудников банка в соответствии с регламентом технологий банковских продуктов, конечной целью которых является оказание банковских услуг;

– банковский сервис – элемент системы управления ресурсами банка, обеспечивающий предоставление клиентам комплексного банковского обслуживания.

Деятельность банков и других кредитных организаций относится к сфере нематериального производства, где полезный труд воплощается в особом результате, имеющем, как правило, общественную стоимость и общественную значимость. Функцией нематериального производства является производство (оказание) услуг и кредитные организации в рамках финансового посредничества производят уникальные продукты и предоставляют услуги, без которых экономика и общество не могут обойтись. Необходимость развития финансового посредничества обусловлена требованиями экономики. Соответственно, при исследовании особенностей посреднических услуг, оказываемых банками, необходимо учитывать условия их формирования и практические аспекты участия в обеспечении функционирования организаций, занятых в различных сферах деятельности.

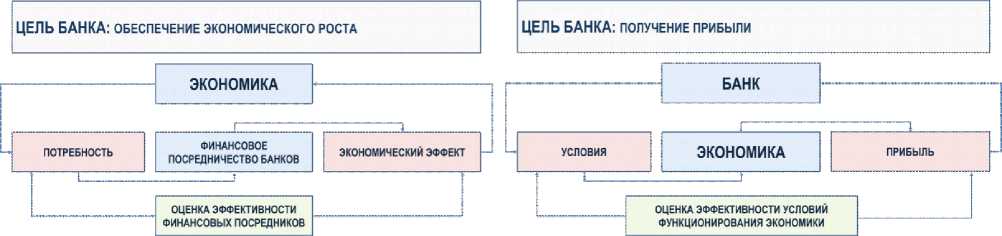

Существенным вопросом в настоящее время остается механизм определения приоритетов развития в экономической системе государства. Для реализации посреднических функций целевым ориентиром для банка должно быть обеспечение экономического роста. В этой ситуации банк функционирует в рамках определенных целевых параметров экономики и оказывает посреднические услуги в пределах максимально допустимого размера дохода (комиссии, ставок), управляя (минимизируя) издержками за счет совершенствования своих технологий (см. рисунок). Для получения максимального дохода (прибыли) банк ставит финансовые условия, на которых он готов предоставлять услуги, пренебрегая интересами потребителей и, по сути, ограничивая их в возможности увеличения собственной рентабельности. При этом основанием для определения стоимости его услуг является условие покрытия максимальных

Рисунок. Приоритет развития функции финансового посредничества банков Примечание . Составлено авторами.

издержек банка, включая издержки неэффективных банковских технологий и иные потери.

В условиях отсутствия определенности институт финансового посредничества развивается в соответствии с принятыми банками корпоративными стратегиями, в которых в обязательном порядке учтены интересы собственников и в меньшей степени (или отсутствуют) – общественные экономические интересы. Как показывает опыт, конечным ответчиком по обязательствам банков, в случае их банкротства, является государство, ресурсы которого, в соответствии со стратегией экономической безопасности Российской Федерации, следует беречь, обеспечивая макроэкономическую стабильность.

Новая практика. Наиболее мощными факторами, влияющими на банковское дело, являются новые технологии, изменения в различных областях финансового посредничества и добавление новых сфер в его «орбиту». Процесс формирования новых видов посреднических услуг банков многоаспектен и мало изучен. В то же время процесс создания новых технологий сервисного обслуживания является затратным, и от уровня понесенных расходов зависит рентабельность той или иной банковской услуги, что в свою очередь влияет на конкурентоспособность кредитной организации в целом. В этой связи изучение новой практики посреднической деятельности банков является важным аспектом накопления знаний о формах и технологиях банковской деятельности и выбора методов и средств ее контроля и регулирования.

Исследование особенностей финансового посредничества банков и выявление их роли в обеспечении функционирования различных видов деятельности, несомненно, вызывает интерес, как к изучению причин возникновения новых банковских услуг, так и к изучению условий совершенствования банковского сервиса. В этой связи представляется обоснованным уделенное в ста- тье внимание к закупочной деятельности как к сфере применения новой практики финансового посредничества. Анализ посреднической деятельности банков в данной сфере вызывает необходимость в исследовании предпосылок и условий формирования требований к организации и осуществлению закупок, что, бесспорно, является предметом самостоятельного изучения. Вместе с тем рассмотрение в рамках данной статьи отдельных требований к проведению закупочного процесса, связанных с участием банков, позволит выявить роль финансового посредничества в новых условиях.

В настоящее время к новой практике банков можно отнести выдачу банковских гарантий, сопровождение контрактов и участие в организации электронных торговых площадок в рамках реализации положений ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ-44) [9]. В этой связи видится целесообразным анализ новых подходов к организации финансового посредничества банков. Следует отметить, что закупочная деятельность самих банков, как правило, не подпадает под действие ФЗ-44. Например, банки с государственным участием, такие так ПАО «Сбербанк России» (далее – Сбербанк), ВТБ 24, Россельхозбанк, осуществляют свои закупки в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ [7], а иные коммерческие банки, закупочная деятельность которых не подпадает под действие данного федерального закона, в соответствии со своими корпоративными стандартами.

Целью создания контрактной системы является повышение эффективности обеспечения общественных нужд за счет реализации системного подхода к формированию, заключению и исполнению государственных и муниципальных контрактов, прозрачности всего цикла закупок от планирования до исполнения контракта. Наиболее значимым вопросом участия банков в контрактной системе Российской Федерации является создание инструментов инфокоммукацион-ного взаимодействия заказчиков и поставщиков с использованием их финансовой инфраструктуры в процессе закупки товаров (работ, услуг), обеспечивающих транспарентность и надежность трансакций.

При заключении государственных контрактов, которые, как правило, представляют собой крупные сделки и нередко связаны с обеспечением функционирования социальной сферы, важным представляется сведение к минимуму рисков невыполнения обязательств подрядчиками. C этой целью и предлагаются услуги по предоставлению банковской гарантии .

Само по себе предоставление банковской гарантии не рассматривается как новый способ обеспечения исполнения обязательств. Новой является область применения – сфера закупок, а также механизм технологического сервиса выдачи банковской гарантии. В сфере закупок формируются специфические требования к подготовке и совершению сделки, предмету закупки, заключению и исполнению контракта. Это обстоятельство обязывает банк при выдаче банковской гарантии изменить схему анализа деятельности, финансового состояния и платежеспособности, добавив в нее анализ требований и потенциальных возможностей их реализации клиентом банка, то есть анализ технологических возможностей клиента по выполнению на определенных условиях заказа.

В случае проведения банком такого рода анализа размер комиссии за предоставление банковской гарантии должен определяться объемом работ по анализу заключаемого контракта и полученной на основе данного анализа оценкой величины риска неисполнения обязательств по контракту. В данном случае затраты на получение и сопровождение банковской гарантии станут наиболее обоснованными и в целом такой банковский сервис должен быть выгоден обеим сторонам, заключающим контракт.

Услуги по предоставлению банковской гарантии в рамках госконтрактов могут оказывать только банки из перечня, который составляет Министерство финансов РФ. По состоянию на 01.03.2017 этот перечень включает 281 банк [3]. Информация о банковских гарантиях, выдаваемых в соответствии с целями ФЗ-44, вносится в реестр банковских гарантий, размещенный в еди- ной информационной системе в сфере закупок – zakupki.gov.ru. Подтверждение факта выдачи гарантий осуществляется с использованием упомянутого реестра. По состоянию на 01.03.2017 в реестр было включено более 197 тыс. действующих гарантий на общую сумму 881,5 млрд рублей.

За предоставление банковской гарантии банки взимают комиссию. Стоимость услуги банк рассчитывает индивидуально для каждой организации. В числе факторов, влияющих на величину тарифов за оказание услуг по предоставлению банковских гарантий по госконтрактам, можно отметить срок контракта, вид работ, финансовое положение клиента. Размер тарифов начинается от 1 %. Некоторые банки устанавливают не годовые, а месячные тарифы, которые составляют от 0,3 % до 0,4 %. В среднем комиссия банка составляет 3–7 % годовых. На величину итоговой суммы оказывают влияние различные факторы, среди которых: срок действия банковской гарантии, размер обеспечения, наличие или отсутствие залога. Размер комиссии за выдачу банковской гарантии в большей степени зависит от величины гарантийной суммы. При значительных размерах обеспечения и длительных сроках действия банковской гарантии, очевидно, процент будет выше. При отсутствии залога стоимость гарантии возрастает на 2–5 % [2].

Очевидной представляется заинтересованность банков в оказании услуг по предоставлению банковских гарантий, так как это способствует привлечению дополнительных клиентов, а также созданию условий для установления длительного сотрудничества, учитывая специфику контрактов. Кроме того, развитие услуг, связанных с банковским гарантийным сопровождением, открывает новые возможности для совершенствования управления и контроля в сфере закупок.

Назначение банковской гарантии состоит в том, чтобы способствовать участию организаций в тендерах и заключению контрактов. В случае невыполнения участником закупки своих обязательств перед заказчиком банк будет должен возместить за него денежные средства, а после этого уже поставщик будет должен банку.

Сопровождение контракта с точки зрения теории инфокоммуникационного банковского сервиса рассматривается как элемент технологии банка, позволяющей получить целостное представление о ситуации и составе предстоящих событий в контексте мер по достижению цели трехсторонних обязательств и возможной реализации рисков.

По мнению авторов, инфокоммуникацион-ный банковский сервис – это система обслуживания субъектов хозяйственной деятельности, основанная на представлении кредитной организации как совокупности процессов, результатами которых является взаимодействие по передаче (оказанию) финансовых и банковских услуг, установленные экономические связи, а также единое информационно-аналитическое пространство, позволяющее судить о характере и состоянии складывающихся отношений между кредитной организацией и ее клиентами.

Данный подход позволяет повышать информированность участников сделки о ходе ее реализации в сочетании с предоставлением денежно-кредитного обеспечения, то есть повышать качество банковской услуги, основу которой составляет формирование коммуникативной базы социума, объединенного едиными экономическими целями. Гарантированная транспарентность целей в силу реализации такой банковской услуги снижает степень оппортунизма контрактных отношений.

Сопровождение контрактов регулируется Постановлением Правительства РФ от 20 сентября 2014 г. № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов»: банковское сопровождение контракта – это обеспечение банком на основании договора, заключенного с поставщиком, подрядчиком, исполнителем и всеми привлекаемыми в ходе исполнения контракта субподрядчиками, соисполнителями, проведения мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения контракта, на счете, открытом в указанном банке, и доведение результатов мониторинга до сведения заказчика, а также оказание банком иных услуг, которые определены Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов [5].

Основными игроками в данной нише финансового посредничества выступают банки с государственным участием. Так, Сбербанк применяет в своей практике следующие основные варианты банковского сопровождения контрактов [2]: возможность дистанционного предоставления услуги по резервированию клиентом номера счета; возможность сочетания банковского сопровождения и иных услуг; проведение анализа проекта с возможностью привлечения инжиниринговых компаний, обладающих передовым опытом; применение механизма банковского сопровождения контрактов, обладающего универсальными свойствами и возможностью широкого применения.

Расширяя спектр услуг, востребованных в сфере закупок, банки, наряду с выполнением функций, связанных с выдачей банковских гарантий и сопровождением контрактов, проявляют интерес к созданию электронных торговых площадок (далее – ЭТП) – автоматизированных информационных систем, размещенных в сети Интернет, предназначенных для проведения конкурентных торгово-закупочных процедур в электронной форме. Ряд ЭТП, создаваемых с участием банков, по масштабу деятельности входят в состав крупнейших российских ЭТП (например, ЗАО «Сбербанк-АСТ). Кроме основных задач, связанных с обеспечением проведения закупочных процедур, деятельность некоторых ЭТП активно развивается в направлении предоставления клиентам вспомогательных сервисов, финансовых услуг, в том числе содействие в кредитовании участников закупок, предоставлении банковских гарантий, страхований. Интерес банков к данному направлению деятельности обусловлен возможностями использования ЭТП по взаимодействию с клиентами и развитием деловых связей [2].

Официальными операторами электронных торгов для государственных и муниципальных нужд выступают следующие электронные торговые площадки: АО «Единая электронная торговая площадка»; АО «Электронные торговые системы»; ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан»; ЗАО «Сбербанк – АСТ»; ООО «РТС – тендер». Сбербанк активно использует в закупочной деятельности возможности, предоставляемые электронной площадкой ЗАО «Сбер-банк-АСТ». В числе крупных банков, создавших собственные ЭТП, также можно отметить и Газпромбанк. ЭТП Газпромбанка имеет глубокую интеграцию с другими банковскими сервисами и предусматривает возможность использования личного кабинета для оформления заявки на такие виды услуг, как банковские гарантии, аккредитив, факторинг.

К преимуществам, которые дает банкам наличие собственных ЭТП, относятся [2]: контроль доступа компаний к участию в электронных торгах; регулирование величины платы за предоставление доступа к участию поставщикам; возможность интеграции ЭТП с автоматизированной системой, используемой банком; сведение к минимуму риска распространения коммерческой информации о деятельности банка.

Понимая преимущества электронных торгов, банки используют возможности данного сегмента и стремятся расширить границы своего участия в результате предложения посреднических услуг. Заключение госконтрактов, осуществляемое на электронных площадках, сопровождается открытием счетов. ЭТП имеют счета в банках, которые должны соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 28 октября 2014 г. № 1107 «О требованиях к финансовой устойчивости банков, в которых оператором электронной площадки открываются счета для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок, порядке ведения перечня таких банков и требованиях к условиям договоров о ведении счетов для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок, заключаемых оператором электронной площадки с банком» [6]. Требованиям данного постановления по состоянию на 01.04.2017 соответствуют 53 кредитные организации. Перечень банков, соответствующих этим требованиям, размещается в единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru). Исходя из этого, открытие счетов для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок, можно рассматривать в качестве дополнительного для банков источника привлечения финансовых ресурсов.

К наиболее заметным тенденциям развития посреднических услуг банков в сфере закупок, на наш взгляд, можно отнести: оказание банками посреднических услуг в сфере закупок, сопровождаемое опосредованным контролем качества закупочной документации; рост числа банков, участвующих в сопровождении контрактов и выдаче банковских гарантий, что существенно расширяет их возможности в привлечении дополнительных клиентов; интерес банков к организации электронных торговых площадок, что опять же объясняется желанием расширить спектр банковских услуг в сфере закупок и круг потенциальных клиентов. Ряд крупнейших электронных торговых площадок принадлежит именно банкам, что в значительной степени обусловлено их ролью в функционировании контрактной системы в сфере закупок.

Участие банков в закупочном процессе в масштабах деятельности предприятий и организаций является важным фактором повышения эффективности и результативности формируемой контрактной системы.

Таким образом, посредническая деятельность банков способна оказывать влияние на качество функционирования механизмов государственного регулирования экономики, таких как, например, контрактная система РФ. Поэтому, с одной стороны, развитие посреднических функций банков позволяет совершенствовать их возможности как элемента институциональной экономики, способствующего социально-экономическим преобразованиям, с другой стороны, определяет требования к организации и функционированию банковского сервиса, и, с третьей – детерминирует предмет и цель банковского регулирования и надзора со стороны Центрального банка Российской Федерации.

Список литературы Финансовое посредничество банков: теория и новая практика

- Выступление председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на XXV Международном финансовом конгрессе. Санкт-Петербург, 30 июня 2016 года//Деньги и кредит. -2016. -№ 8. -С. 3-10.

- Институт общественных закупок в современной российской экономике/под ред. И. И. Смотрицкой, С. И. Черных. -М.: Наука, 2016. -280 с.

- Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. Перечень банков, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 01.03.2017 (уточненный по информации Банка России от 06.04.2017). -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://minfin.ru/ru/perfomance/tax_relations/policy/bankwarranty/#. -Загл. с экрана.

- Парусимова, Н. И. Банковское посредничество в России/Н. И. Парусимова//Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. -2006. -№ 2. -С. 120.

- Постановление Правительства РФ от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов». -Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

- Постановление Правительства РФ от 28.10.2014 № 1107 «О требованиях к финансовой устойчивости банков, в которых оператором электронной площадки открываются счета для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок, порядке ведения перечня таких банков и требованиях к условиям договоров о ведении счетов для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок, заключаемых оператором электронной площадки с банком (вместе с “Правилами ведения перечня банков, в которых оператором электронной площадки открываются счета для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок”)». - Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

- Потемкин, С. А. Закупочная деятельность российских банков с государственным участием: масштабы, приоритеты, направления/С. А. Потемкин, Т. А. Ларина, С. А. Ломакина//Региональная экономика. Юг России. -2016. -№ 4. -С. 90-102. -DOI: https://doi.org/10.15688/re.volsu.2016.4.10.

- Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»: (ред. от 03.07.2016): (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). -Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: (ред. от 28.03.2017). -Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

- Черных, С. И. О кредитных организациях, банковских операциях и сделках/С. И. Черных, С. А. Потемкин//Деньги и кредит. -2014. -№ 2. -С. 75-76.

- Fama, E. F. Foundations of Finance/E. F. Fama. -N. Y.: Basic Books, 1976. -396 p.

- Tobin, J. Commercial Banks as Creators of Money/J. Tobin//Вanking and Monetary Studies/D. Carson (еd.). -Homewood, 1963. -P. 408-419.