Финансовые инструменты и институты государственного управления инновациями в системе пространственно-экономического развития региона (на материалах Южно-Российского макрорегиона)

Автор: Мидлер Елена Александровна, Ованесян Наталья Матвеевна

Журнал: Региональная экономика и управление: электронный научный журнал @eee-region

Статья в выпуске: 4 (52), 2017 года.

Бесплатный доступ

Целью статьи является исследование влияния инструментов прямого и косвенного государственного регулирования на возможность инновационного развития регионов Юга России с учетом институциональных дисбалансов. Использовались методы институционального, сопоставительного, количественного и качественного анализа. В основе исследования - данные авторских эмпирических исследований (в том числе анкетного опроса 7 руководителей предприятий крупного бизнеса, 60 - предприятий среднего бизнеса, 55 - предприятий малого бизнеса), дополненные официальными данными службы Росстата РФ. Обработка и систематизация полученных данных проводилась с помощью экономико-математических методов (включая методы корреляционного анализа). Тестируются гипотезы об обратно пропорциональной зависимости между эффективностью стимулирующего воздействия инструментов косвенного регулирования и степенью фрагментации и обособления различных укладов и доминированию их архаичных форм, а также об усилении замещения государственных инвестиций частными, а инновационных приоритетов - инвестиционными в условиях асимметрии развития региональных рынков (центра-периферии. Доказывается, что инструменты прямого государственного регулирования стимулируют увеличение инвестиций в новое (импортное) оборудование, а не в генерирование инноваций в целом. Выявлен эффект замещения инновационных приоритетов инвестиционными, с акцентом на развитие традиционных секторов экономики Юга России. Установлено, что асимметрия институтов и инструментов инновационного развития задается воспроизводственными константами развивающихся рынков (доля рентной составляющей, уровень научно-технологического развития, масштабы естественных монополий, тип финансового сектора, зрелость фондового рынка, соотношение вещных и нематериальных активов, доля нематериального накопления, состояние человеческого и социального капитала). Показано, что в региональной проекции действие каждой из воспроизводственных констант может либо усиливаться, либо нивелироваться под влиянием латентных ограничений институциональной природы. Для регионов Юга России такими специфическими факторами выступают многоукладность, поликультурность, нарастание глокализационных явлений. Выявлена природа объективно заданной инновационной пассивности ряда регионов Юга России. Рассматривается отраслевая структура развивающихся рынков в контексте инновационных приоритетов развития Выводы и предложения могут быть использованы при разработке программ инновационного развития.

Инновации, региональное развитие, развивающиеся рынки, государственное регулирование, институциональные дисбалансы, многоукладность региональной экономики

Короткий адрес: https://sciup.org/143161578

IDR: 143161578

Текст научной статьи Финансовые инструменты и институты государственного управления инновациями в системе пространственно-экономического развития региона (на материалах Южно-Российского макрорегиона)

Происходящие геополитические события заставляют обратиться к инновационной проблематике в ином звучании, а именно с позиции рассмотрения условий и возможностей инновационной модернизации для развивающихся региональных рынков. Тотальное присутствие государства и принуждение к инновациям «сверху» в условиях жестких бюджетных ограничений являются не только не оправданными, но и вряд ли практически применимыми. Соответственно, необходим поиск не только эмпирически выверенных, но и институционально адаптированных сегментов инновационного развития. Цель данной работы заключается в исследовании стимулирующего воздействия инструментов государственного регулирования на возможность инновационного развития региональных рынков в условиях территориальной разбалансированности, чрезмерной дифференциации экономического развития регионов Юга России.

Гипотезы исследования

Исторически сложившаяся и «рукотворно» усилившаяся в условиях реструктуризации неоднородность экономического пространства регионов Юга России оказывает значительное влияние на характер, динамику и результативность апробированных в мировой практике инструментов стимулирования инноваций. Соответственно механическое копирование лучших практик зачастую приводит к негативным результатам и нивелированию тельного сценария российской инновационной политики , в связи с чем в работе тестируются следующие гипотезы.

-

2.1 Гипотеза 1 . Эффективность стимулирующего воздействия инструментов государственного регулирования инновационного развития региональных рынков обратно пропорциональна степени фрагментации и обособления традиционных укладов и доминированию их архаичных форм.

-

2.2 . Гипотеза 2 . Асимметрия развития региональных рынков (центра-периферии) усиливает замещение государственных инвестиций частными, а инновационных приоритетов — инвестиционными.

В контексте центро-периферийной теории пространственного развития [2, 3] диффузия инноваций на развивающихся рынках может происходить от наиболее крупных городов к периферии, распространяясь на соседние территории и агломерации. Фундаментальной причиной асимметрии развивающихся рынков становятся факторы как «первой природы»), мало зависящие от человека

(богатство, выгодное географическое положение), так и факторы «второй природы» [13], к которым и относятся институты. Последние (как формальные, так и неформальные) способны снижать (вплоть до уничтожения) или повышать конкурентные преимущества развивающихся рынков.

Именно институты, в частности, традиции и обычаи, определяют наличие особого доминирующего хозяйственного уклада в отдельных регионах Юга России. К таким регионам Юга России относятся республики Северного Кавказа (Дагестан, Чечня, Ингушетия и др.). В этой связи представляется актуальным вопрос об идентификации данного уклада экономики.

Этот архаичный уклад, формируя особый сегмент этноэкономики, характеризуется адатными, «патронатно-клиентическими» отношениями на Кавказе, всепроникающими, охватывающими и частную, и общественную, и хозяйственную жизнь индивидов [7]. В подобных условиях формальные институты в виде прямого бюджетного финансирования или косвенных инструментов стимулирования инноваций оказываются не более, чем фоном (точнее — финансовой подпиткой) для традиционных (иногда просто теневых) хозяйственных отношений.

Этноэкономика подпитывается не инновационными, а рентными источниками. Регионы с преобладанием этноэкономического сегмента становятся получателями следующих рентных доходов: природно-сырьевая рента (топливно-энергетическая компонента); земельная рента (в горных районах Юга России); геополитическая рента (обусловлена геостратегическиим положением территории); социальногуманитарная рента, возникающая как инструмент выравнивания территориального развития [11].

Обнаруживается тот факт, что при душевых доходах бюджета Чечни за счет трансферов на 15% выше средних по стране (при минимальных собственных налоговых доходах) стимулирования спроса на инновации и инновационного развития территориальных рынков не происходит. Службой статистики затраты на технологические инновации не фиксируются [8,9]. Данное обстоятельство подтверждает и сопоставительный анализ статистических данных используемых передовых технологий в указанных регионах [ ](Регионы России, 2013). Низкая патентная активность и высокий сегмент теневого сектора в республиках Северного Кавказа свидетельствует об отсутствии инновационных «очагов» в системе этноэкономики,

Поскольку институциональные факторы в основном негативно или слабо влияют на положительную динамику развивающихся региональных рынков, инвестиционные государственные программы в России недофинансируются. Так как инновационноинвестиционные проекты не связаны напрямую с региональной политикой, основными бенефициарами государственных средств выступают крупнейшие агломерации (например, Московская столичная агломерация), характеризующиеся сверхконцентрацией налоговых доходов. В результате происходит структурная деформация развивающихся региональных рынков (табл. 1)

Таблица 1 — Отраслевая структура развивающихся рынков в системе инвестиционных проектов ЮФО (2013-2016 гг.),% [8,9]

|

Отрасль |

2013 |

2016 |

Регион-объект инвестирования |

|

Нефтяная и газовая промышленность |

30.4 |

36.3 |

Астраханская область Волгоградская область |

|

Краснодарский край |

|||

|

Республика Адыгея |

|||

|

Инженерно-транспортная инфраструктура |

17.1 |

22.4 |

Краснодарский край Ростовская область |

|

Волгоградская область |

|||

|

Астраханская область |

|

Энергетика |

16.2 |

10.7 |

Ростовская область Волгоградская область |

|

Туризм |

14.8 |

8.2 |

Краснодарский край Республика Адыгея |

|

АПК и пищевая промышленность |

6.6 |

6.9 |

Ростовская область Краснодарский край |

|

Промышленность строительных материалов |

4.6 |

5.1 |

Ростовская область Краснодарский край |

|

Химическая промышленность |

3.6 |

2.5 |

Волгоградская область |

|

ЖКХ |

2.5 |

2.7 |

Краснодарский край |

Показательно, что в Ростовской области главным объектом ФЦП, на который выделяется 90% средств, является строительство федеральной трассы М-4 «Дон». Таким образом, инструменты прямого государственного регулирования (ФЦП, институты развития) несут угрозу замены инновационных приоритетов исключительно инвестиционными, задачу стимулирования инновационных процессов не решают в полной мере. При этом наличие преимуществ (возможность внешнего софинансирования инновационных проектов, четкая проектная документация, поддержка социально-значимых проектов) перевешивается главным недостатком – высокими коррупционными рисками в процессе отбора и финансирования проектов.

Методология исследования

При определении объекта исследования применялся пространственноэкономический подход, позволивший проводить сравнение и сопоставление регионов с точки зрения целостной агломерации — Юга России, включающей два административных образования — Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Эмпирические исследования по выявлению эффективности государственной поддержки инноваций широко представлены в работах российских ученых [1,10]. Исследовательская оптика данной работы сформирована с учетом вышеуказанных эмпирических подходов. Основные инструменты стимулирования инноваций группировались по принципу универсальности применения в практике регионального хозяйствования.

Первая группа представлена налоговыми инструментами стимулирования производства инноваций. К числу бесспорных преимуществ данной группы относятся: максимально широкий охват инновационных компаний (действие налогов как встроенных стабилизаторов), нейтральность, исключение фактора субъективности при отборе получателей. Вместе с тем использование данных инструментов сопряжено с рисками вовлечения компаний, не являющихся инноваторами, невозможностью измерения результативности ввиду длительного временного лага между началом использования и наступлением измеряемого эффекта.

Вторую группу составили инструменты, стимулирующие производство инноваций (бюджетное финансирование инновационных проектов). При условии проведения системных изменений данный инструмент способен инициировать новые инновационные проекты, существенно снизив риски их запуска, а целевое финансирование служит основой для продвижения социально-значимых, исследовательских проектов, обеспечивает широкий спектр эффектов для получателей бюджетных средств, повышает конкурентоспособность последних. Главный недостаток данного инструмента – высокие коррупционные риски, сложность отбора получателей, высокие входные барьеры, низкая доступность для регионов с низкой концентрацией финансовых ресурсов.

Третью группу образовали государственные институты развития. В целом инструменты как прямого, так и косвенного стимулирования производства инноваций достаточно обширны и введены в законодательную базу российской экономики в полном объеме. Рыночный инструментарий в эмпирических наблюдениях не исследовался.

Критериями для включения подобных мер в выборку послужили следующие позиции. Во-первых, это возможность региональной проекции для инструментов, активно продвигаемых на макроуровне и получивших резонанс в экспертном сообществе. Во-вторых, наличие критической массы хозяйственных эффектов, позволяющих оценить результативность их применения с точки зрения стимулирования развивающихся рынков и производства инноваций в экономике Юга России.

Основу эмпирических исследований составили результаты анкетного обследования 7 представителей крупного бизнеса, 60 — представителей среднего бизнеса, 55 — малого бизнеса. Наблюдение проводилось в Ростовской области и Краснодарском крае, как наиболее репрезентативных с точки зрения инновационного развития регионов весной 2016 г. Выборка предприятий для проведения опросов производилась в соответствии с отраслевой структурой развивающихся рынков (табл.1).

Результаты

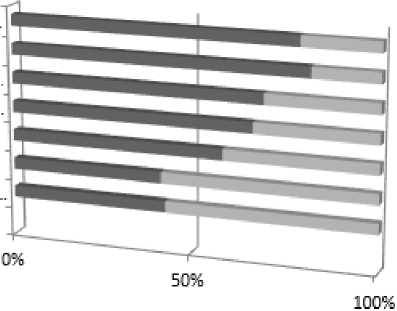

Результаты опросов представителей всех сегментов бизнеса свидетельствуют о том, что методы косвенного регулирования, такие как освобождение от НДС, амортизационная премия являются предпочтительными для бизнеса. Среди мер неналогового характера выделяются инструменты субсидирования процентных ставок по кредитам, привлеченным на техническое перевооружение производства или развитие экспорта (рис.1).

Эффективность использования указанных инструментов, рассматриваемая как отношение числа организаций Юга России, на которые тот или инструмент оказал стимулирующее воздействие, к общему числу компаний, демонстрируют совместные проекты компаний и вузов.

Казалось бы, возможность списания в полуторакратном размере расходов на НИОКР по установленному правительством перечню и освобождение от НДС ввоза на территорию России высокотехнологичного оборудования, не имеющего отечественным аналогов (рис.1) служит стимулом для производства инноваций.

Однако данная мера стимулирует развитие инновационной активности в регионах Юга России путем заимствования технологий, без оформления прав интеллектуальной собственности на создаваемые интеллектуальные продукты, что в дальнейшем может привести к закреплению догоняющего типа развития и консервации форм технологической отсталости.

Безусловно, с точки зрения практического использования вышеуказанный инструмент является более простым и действенным в плане рентабельности по сравнению с группой инструментов, находящихся на другом полюсе (они не нашли отражения на рис.1, поскольку эффективность их применения близка к нулю).

Инструментами, широко представленными в палитре законодательного пространства и нормотворчества, но отторгаемыми практикой регионального хозяйствования, стали следующие: освобождение от налога на прибыль средств организации, перечисляемых в фонды поддержки научно-технической и инновационной деятельности; получение прав на технологии гражданского, специального или двойного назначения; технологические платформы; венчурное финансирование, со стороны фондов, созданных при поддержке государства.

Сложность применения данных стимулирующих инструментов сопряжена со значительными для организаций издержками администрирования, связанными с риском применения схем налоговой оптимизации. В сложившейся системе налогоплательщику достаточно сложно доказать сам факт осуществления им НИОКР или инновационной деятельности, а также сделок с интеллектуальной собственностью.

В условиях высоких бюрократических барьеров и жесткого налогового администрирования, «презумпции виновности» предпринимателя льготные режимы бизнесом не востребованы.

Другой причиной, обусловливающей низкую эффективность косвенных инструментов государственного стимулирования инноваций (в частности, нежизнеспособность венчурных институтов развития), является фрагментарность и раздробленность зрелых рыночных сегментов в экономике Юга России, отсутствие фондового рынка в целом. Таким образом, чаще всего государственная поддержка приводит к увеличению инвестиций в оборудование и гораздо реже – к генерированию инноваций в целом.

В отношении влияния со стороны государства на производство инноваций в экономике Юга России наблюдается уже упоминаемый выше эффект замещения инновационных приоритетов инвестиционными, с акцентом на развитие традиционных секторов экономики Юга России. Сравнительный анализ инвестиционной активности двух соседствующих регионов (Ростовской области и Краснодарского края) показал, что инвестиционная деятельность частных инвесторов далека от высокотехнологических приоритетов и сфокусирована в основном в отраслях индустриального сектора в Ростовской области и в отраслях сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае (табл.2). При этом следует отметить, что государственная поддержка инвестиционных проектов в Краснодарском крае по сравнению с Ростовской областью более обширна (26.6% к 9,09%) (табл. 1) . Удельный вес инновационных проектов, поддерживаемых государством, в соседнем регионе значительно превышает аналогичные позиции в Ростовской области (10.5 % к 26.6% и 1.8 % к 9,09%) (табл.2).

Возможность списания расходов на формирование...

Бюджетное стимулирование в рамках ФЦП

Финансирование проектов со стороны институтов...

Субсидирование государством процентных ставок по...

Возможность списания расходов на НИОКР

Амортизационная премия

Освобождение от НДС ввоза на территорию России...

■ Инструмент применялся, но стимулирующего воздействия не наблюдалось Инструмент применялся, стимулирующее воздействие наблюдалось

Рисунок 1 – Использование инструментов стимулирования производства инноваций предприятиями Юга России и их влияние на инновационную деятельность (удельный вес в выборке)

Таким образом, можно сделать вывод о том, что целом бюджетные инструменты стимулирования производства инноваций в Краснодарском крае используются эффективнее, а центр экономического влияния на Юге России постепенно смещается от официальной столицы ЮФО в сторону Краснодара.

Эндогенная неопределенность, характерная для процесса производства нововведений в условиях региональной многоукладности усиливается циклическими колебаниями. Вследствие этого и бюджетно-налоговый, и кредитно-денежный инструментарий стимулирования инновационного производства в экономике Юга России могут оказаться недейственными. Например, инструменты социальной политики в части бюджетных трансфертов при грамотном применении могут содействовать стимулированию спроса на инновации (хотя и заимствованные) больше, чем меры прямой государственной поддержки неэффективных предприятий.

Таблица 2. Использование государственной поддержки в региональных инвестиционных проектах в 2013-2016 гг. [8,9]

|

Инвестиционные проекты, реализуемые и представленные к реализации в регионах в 2013-2016 гг. |

Ростовская область |

Краснодарский край |

|

Всего проектов |

55 |

60 |

|

Имеющих инновационный характер (из общего числа) |

11 (20%) |

9 (15%) |

|

Имеющих государственную поддержку (из общего числа) |

5 (9.09 %) |

16 (26,6 %) |

|

Имеющих инновационный характер и поддерживаемых государством (из общего числа) |

1 (1,8 %) |

6 (10,5%) |

Считаем, что эффективность взаимодействия частных и государственных инструментов стимулирования инновационных процессов определяется воспроизводственными константами, характерными для национальной экономики (рентная составляющая, уровень научно-технологического развития, интенсивность экономического роста, масштабы естественных монополий, тип финансового сектора, зрелость фондового рынка, соотношение вещных и нематериальных активов, доля нематериального накопления, состояние человеческого и социального капитала) [6 ].

В региональной проекции действие каждой из воспроизводственных констант может либо усиливаться, либо нивелироваться под влиянием специфических факторов. Как уже было отмечено выше, для регионов Юга России такими специфическими факторами выступают многоукладность, поликультурность, нарастание глокализационных явлений. Таким образом, наряду с действием воспроизводственных констант существуют латентные ограничения институциональной природы. И именно они способны свести к минимуму эффект проводимой государством в настоящее время весьма активной, «наступательной» инновационной государственной политики.

Во многом именно этим объясняется парадоксальность ситуации, когда, несмотря на существенное позитивное развитие российской инновационной политики в целом и особенно ее стимулирующего инструментария, заметные и устойчивые сдвиги ни на макроуровне, ни на мезоуровне до сих пор не фиксируются [9].

Эмпирические данные, полученные в ходе исследований позволили установить степень институциональных дисбалансов в региональных проекциях.

«Результаты анализа представили следующее: во многих регионах Юга России доминируют традиционные отрасли с низкой долей добавленной стоимости. Характерной особенностью Юга России является многоукладность экономики с преобладанием этноэкономики, ориентированной на воспроизводство примитивных форм хозяйствования. Следовательно, костяк региональной экономики образуют традиционные отрасли, а высокотехнологичные – являются их придатками. Влияние высокотехнологичных отраслей на величину и структуру регионального валогового продукта также незначительно» [6].

Важно отметить, что отраслевые приоритеты регионов Юга России совпадают с направлениями развития доминирующих отраслей. Зона расширения ядра доминирующих отраслей, как правило, трансформируется в сферу услуг и продвижение региональных брендов. Это не приводит к изменению существующей отраслевой структуры. Таким образом, консервативность доминирующих отраслей является препятствием для формирования и развития новых высокотехнологичных инновационных производств.

Для экономики регионов Юга России весьма характерны проблемы не новой, а «старой» экономики. Многие регионы Северного Кавказа сталкиваются с проблемами энергоснабжения, нехватки строительных материалов, дефицита перерабатывающих предприятий. Однако эти дисбалансы не поддерживаются рыночным спросом в силу высокой капиталоемкости, с одной стороны, и недоверия к государству со стороны бизнеса (в случае использования модели государственно-частного партнерства). Все это приводит к замедлению и приостановке инвестиционных и инновационных процессов в регионах [6].

Необходимо также отметить, что многие регионы не имеют стратегий планирования и инновационного развития. Эти функции перекладываются на частных инвесторов. Анализ ряда регионов Юга России (Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края) позволил выявить также диспропорции в сроках реализации правительственных программ и частных инвестиционных проектов. Так, усредненный срок реализации инвестиционных проектов составляет 10.5 лет, тогда как срок реализации правительственных программ – 7, 5 лет [4].

Парадоксально, но горизонты частнопредпринимательского инвестирования оказываются гораздо дальше государственных стратегий, что может привести к блокированию инвестиционных проектов и инновационного развития в целом. В экономике регионов Юга России превалирует самая примитивная экономика, объективные условия для развития инновационной экономики практически отсутствуют в периферийных сегментах [6].

Заключение

В современных условиях ключевую роль в решении проблемы институциональной разбалансированности российских регионов будут играть стратегии глокализации, сочетающие траектории интернационализации и нацеленности на локализацию конкурентных преимуществ региона.

Стимулирование инновационной активности и спрос на инновации возможен только в случае превышения ренты инновационной над пороговыми значениями ресурсной и административной ренты, поскольку эксплуатация и присвоение природных ресурсов и монопольный статус на рынках (при возможности лоббирования государственных преференций) выглядит гораздо привлекательнее, чем реализация высокозатратных и рискованных инновационных проектов. На смену принуждению бизнеса к выполнению не свойственных ему функций должна прийти целенаправленная поддержка рыночно ориентированных бизнес-стратегий.

В российских условиях факт принуждения к инновациям свидетельствует о том, что инновационная деятельность не рассматривается менеджерами государственных компаний в качестве перспективной стратегии развития, что отражает искаженную систему стимулов для принятия управленческих решений как в государственных компаниях, так и в секторе малого и среднего бизнеса в региональных проекциях.

Таким образом, воспроизводственный эффект применения инструментов стимулирования инноваций в регионах Юга России возможен в условиях проведения системной инновационной государственной политики с возможностью ее точечной настройки под профиль каждого институционального игрока инновационной системы, каждого региона, каждой агломерации.

М., 2013. 796с.

Список литературы Финансовые инструменты и институты государственного управления инновациями в системе пространственно-экономического развития региона (на материалах Южно-Российского макрорегиона)

- Засимова Л.С., Кузнецов Б.Г., Кузык М.Г. Проблемы перехода промышленности на путь инновационного развития: микроэкономический анализ особенностей поведения фирм, динамики и структуры спроса на технологические инновации. М. 2008. 263 с.

- Зубаревич Н. В. региональное развитие и региональная политика в России//ЭКО Всероссийский экономический журнал. 2014. №4. С. 7-27.

- Зубаревич Н. Стабилизация без модернизации//Pro et Contra. 2010. № 3 (49).

- Колесников Ю.С. Этноэкономика в судьбах модернизации Юга России//Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2003. Т.1. №2.

- Налоговое стимулирование инновационных процессов/под ред. Н.И.Ивановой. -М.: ИМЭМО РАН, 2009. С135-136.

- Пространственное развитие экономических систем: структурные элементы, инструменты управления, возможности реализации экономической политики/Ростов-на-Дону. Изд-во «Медиа-Полис». 2015

- Ра Ха Ев, Энеева М. Северному Кавказу нужны не деньги, а институциональные реформы//Общество и экономика. 2010. №10. С.184-199.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: Стат.сб./Росстат. М., 2013. 796с.

- Российский статистический ежегодник 2016. М., Росстат, 725 с.

- Симачев Ю.В, Кузык М.Г, Фейгина В.В. Государственная поддержка инноваций в России: что можно сказать о воздействии на компании налоговых и финансовых механизмов//Российский журнал менеджмента. Т.12. №1. 2014. С.7-38.

- Юг России: институты и стратегии модернизации экономики/под ред А.Г. Дружинина, Ю.С. Колесникова, В.Н. Овчинникова. М.:Вузовская книга, 2014. С.176

- Goldberg I., Gobbard G., Racin J. Igniting innovation: rethinking the role of government in emerging Europe and Central Asia. World Bank, Washington DC.

- Krugman P. R. First Nature, Second Nature, and Metropolitan Location//Journal of Regional Science. 1993. Vol. 33. P. 129-144.

- Nelson R. 1959;The Simple Economics of Basic Scientific Research. Journal of Political Economy, 67 (3), pp.297-300.

- Eskelinen H., Maskell P., Vatne E., Malmberg A., Hannibalsson I. Competitiveness, localized learning and Regional Development. London: Routledge, 1998

- Armstrong H., Taylor J. Regional Economics and Policy. P.232-235.