Финансовые механизмы стимулирования инновационной активности в регионах России

Автор: Демидова С.Е.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 7-2, 2025 года.

Бесплатный доступ

Инновационное развитие является ключевым фактором экономического роста и повышения конкурентоспособности в современных геополитических условиях и нового многополярного мира. Доля инновационных товаров, работ и услуг выступает важным индикатором инновационной активности и технологического прогресса. Понимание факторов, влияющих на показатель, имеет важное значение для разработки эффективной инновационной политики на национальном и региональном уровнях. В данном исследовании проанализировано влияние двух основных факторов на долю инновационных товаров, работ и услуг: удельного веса организаций, осуществлявших технологические инновации, и доли внутренних текущих затрат на научные исследования и разработки в валовом региональном продукте. Методология исследования основана на использовании объединенной модели множественной линейной регрессии с коррекцией на гетероскедастичность и выбросы. Данный подход позволяет выявить статистически значимые взаимосвязи между рассматриваемыми показателями. Гипотеза исследования заключается в том, что увеличение удельного веса организаций, осуществлявших технологические инновации, и доли расходов на научные исследования и разработки в валовом региональном продукте положительно влияют на долю инновационной продукции. Инновационная активность предприятий оказывает в 4,9 раза большее влияние на оцениваемые параметры, чем затраты на научные исследования и разработки, что подчеркивает приоритетность мер по стимулированию бизнес-инноваций. Практическая значимость работы заключается в обосновании региональной дифференциации инновационной политики с учетом выявленных зависимостей и значимости мер государственной поддержки. Полученные результаты позволят сформулировать рекомендации для органов государственной власти по совершенствованию инновационной политики и повышению инновационной активности в регионах.

Финансирование инноваций, налоговые стимулы, технологический суверенитет, инвестиции, государственное стимулирование, научные исследования и разработки, инновации, научно-технологическое развитие, инновационная активность организаций

Короткий адрес: https://sciup.org/142245380

IDR: 142245380 | УДК: 336

Текст научной статьи Финансовые механизмы стимулирования инновационной активности в регионах России

В условиях перехода к цифровому технологическому укладу и цели достижения технологического суверенитета особую актуальность приобретает поиск эффективных финансовых инструментов стимулирования инновационной деятельности. Как показывают исследования Всемирного банка [1], страны, направляющие не менее 2% валового внутреннего продукта (далее – ВВП) на научные исследования и разработки (далее – НИОКР), демонстрируют в 2,5 раза более высокие темпы роста высокотехнологичного экспорта. В России доля таких затрат в 2023 году составила лишь 1,1% ВВП. Ключевой задачей становится оптимизация финансовых потоков в инновационную сферу и распределение бюджетных и частных инвестиций между непосредственной научно-исследовательской деятельностью и поддержкой корпоративных инновационных проектов.

Цель исследования – оценить влияние на динамику инновационного производства двух факторов: количества организаций, осуществляющих технологические инновации, и инвестиций в научные исследования и разработки для выработки мер государственной финансовой поддержки, направленных на стимулирование инновационной активности организаций.

Задачи исследования: количественно измерить степень воздействия двух ключевых факторов на инновационный выпуск с использованием регрессионного анализа данных за 2020-2022 гг.; проанализировать вариативность факторов влияния на инновационный выпуск на панельных данных; обосновать целесообразность мер государственной финансовой поддержки стимулирования инноваций.

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении концепции инновационного развития за счет эмпирического подтверждения нелинейного характера взаимосвязей между инновационной активностью организаций, инвестициями в НИОКР и результативностью инновационной деятельности на региональном уровне.

Практическая значимость исследования заключается в обосновании необходимости разработки инструментария государственного стимулирования инноваций и увеличения инвестиционных затрат на НИОКР для достижения целевых показателей инновационно-технологического развития регионов.

Гипотеза исследования: увеличение удельного веса организаций, осуществляющих технологические инновации, и рост доли внутренних текущих затрат на научные исследования и разработки в валовом региональном продукте оказывают положительное влияние на долю инновационных товаров, работ и услуг в регионах России.

Научная новизна исследования заключается в разработке эконометрической модели, количественно доказавшей приоритетное влияние инновационной активности предприятий на долю инновационной продукции в регионах России, а также в выявлении структурных аномалий (отрицательная константа модели). Предложен метод коррекции выбросов через медианные значения, обеспечивающий устойчивость результатов при сохранении репрезентативности выборки.

Материалы и методы исследования

Моделирование проведено поэтапно с использованием трех моделей методом наименьших квадратов (далее – МНК). Зависимая переменная: VIG – доля инновационных товаров, работ, услуг, процент; независимые переменные: PO – удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, процент, PRD – доля внутренних текущих затрат на научные исследования и разработки в валовом региональном продукте (далее – ВРП), процент. Для учета нелинейных зависимостей значения были прологарифмированы (l_PRD, l_PO, l_VIG). Период оценки 2020-2022 гг., использованы данные Росстата. Для устранения гетероскедастичности в данных был использован взвешенный метод наименьших квадратов (далее – ВМНК) с последующей корректировкой на выбросы данных. Показатель PO рассчитан в соответствии с методическим подходом, основанном на международных стандартах статистической оценки инновационной деятельности, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) в партнерстве с Евростатом. В период с 2010-2017 гг. использовалась методология третьей редакции международного руководства по сбору и анализу инновационных данных [22]. Начиная с 2017 года, применяется методология четвертой редакции документа. Вследствие отсутствия данных за 2018 г. по доле инновационных товаров, работ, услуг в Чеченской Республике, показатели по региону не учитывались. Включено 83 пространственных объекта, использовано 498 наблюдений.

Технологический суверенитет должен обеспечивать контроль государства над критическими технологиями, ориентацию на внутренние ресурсы для производства конкурентоспособной продукции, эти направления рассмотрены в работах М.Ю. Махотаевой, М.А. Николаева, C.Е. Демидовой [2, 3], И.П. Довбия и соавторов [4], А.Г. Силуанова [5], а также зарубежных авторов, например, Эдлера и соавторов [6]. Как отмечают В.И. Прусова, Н.В. Коваленко, В.В. Безновская факторами технологического прогресса выступают производство инновационных товаров, работ и услуг, масштабы научных исследований и разработок, а также уровень развития инновационного рынка, который измеряется долей «инновационных» корпоративных субъектов [7]. Согласно исследованиям В.В. Андрущук именно эти показатели наиболее точно отражают инновационный потенциал экономики и конкурентоспособность страны [8]. Однако развитие инновационной деятельности не всегда оказывает прямое влияние на экономический рост, а рост ВВП может не коррелировать с инновационными процессами. В.П. Самарина и соавторы подчеркивают специфику российской экономики, связанную с ростом ВВП при недостаточном развитии инновационных отраслей [9]. При этом Е.И. Кузьмина и соавторы подчеркивают, глобальный переход России к инновационному укладу [10]. И.Н. Корабейников и Р.М. Прытков пишут о «новой индустриализации», закладывающей структурные сдвиги опережающего развития высокотехнологичных инновационных производств [11]. Л.А. Кузьмина увязывает необходимость технологического обновления промышленности с переходом к индустрии 4.0 [12].

На долю продукции инновационного выпуска могут оказывают влияние ряд факторов. Во-первых, – удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации (PO). Роль активности предприятий подтверждена в исследованиях для разных стран: П. Чен и С. Ким [13], Ф. Больячино и М. Пианта [14], Е.А. Долгих, Л.С. Паршинцева [15]. Во-вторых, – доля внутренних текущих затрат на научные исследования и разработки в ВРП (PRD). Как показала Ю.Ю. Лашманова инвестиции в НИОКР стимулируют технологические инновации и рост доли инновационной продукции [16]. Динамическая оценка инновационного потенциала региональных экономических систем, проведенная М.Р. Вахитовым и Е.Л. Водолажской, показала высокую положительную обусловленность внутри групп показателей, характеризующих инновационную и научную активность [17].

С.В. Фрумина исследует обусловленность стратегического целеполагания в сфере достижения технологической независимости и применяемым инструментарием фискальной политики, например субсидии на НИОКР, налоговые льготы для инновационных компаний, государственные заказы на разработку ключевых технологий, а также механизмы привлечения частных инвестиций [18], а также роль цифровизации [19].

Особенность настоящего исследования в оценке двухкомпонентного влияния на зависимую переменную показателей инновационной деятельности всех субъектов Российской Федерации с учетом доступности данных.

Результаты исследования и их обсуждение

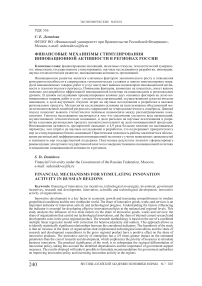

Анализ статистических данных за период 2017-2023 гг. позволяет проследить динамику инновационной активности российских предприятий в целом по стране (рис. 1).

В течение рассмотренного периода доля организаций, осуществлявших технологические инновации, колебалась в пределах 8-12%, при этом объем затрат на инновационную деятельность составлял от 1,2% до 1,8% от общего оборота предприятий [21].

Результаты анализа влияния инновационно-активных организаций и инвестиций в НИОКР на инновационное производство в трех рассмотренных моделях представлены в таблице.

Модель 1. Отрицательное значение константы означает, что при нулевых значениях факторов PO и PRD, доля инновационных товаров, работ и услуг (VIG) составляет -2,62%. Отрицательное значение константы может быть связано с наличием других значимых факторов, не включенных в модель, которые оказывают негативное влияние на VIG. Коэффициенты при регрессорах статистически значим на уровне 1%.

Рис. 1. Динамика инновационной активности организаций и затрат на инновации в России за период 2017-2023 годы, процент Источник: составлено автором на основе данных Росстата [20]

Объединенный МНК, зависимая переменная: l_VIG

|

Показатель |

Коэффициент |

Стандартная ошибка |

t-статистика |

p-значение |

Значимость |

|

Модель 1 – Объединенный МНК, зависимая переменная: l_VIG |

|||||

|

const |

-2,62827 |

0,411564 |

-6,385 |

9,72е-09 |

1% |

|

l_PO |

1,36206 |

0,133258 |

10,22 |

2,73е-16 |

1% |

|

l_PRD |

0,320941 |

0,0513291 |

6,253 |

1,73е-08 |

1% |

|

R-квадрат исп. |

0,354654 |

||||

|

Модель 2 – Взвешенный МНК, зависимая переменная: l_VIG |

|||||

|

const |

-2,72475 |

0,370441 |

-7,355 |

<0,0001 |

1% |

|

l_PO |

1,40622 |

0,118671 |

11,85 |

<0,0001 |

1% |

|

l_PRD |

0,290690 |

0,0348462 |

8,342 |

<0,0001 |

1% |

|

R-квадрат исп. |

0,512401 |

||||

|

Модель 3 – Взвешенный МНК с учетом корректировки выбросов, зависимая переменная: l_VIG |

|||||

|

const |

-2,71229 |

0,365027 |

-7,430 |

<0,0001 |

1% |

|

l_PO |

1,41725 |

0,116494 |

12,17 |

<0,0001 |

1% |

|

l_PRD |

0,290690 |

0,0387600 |

7,896 |

<0,0001 |

1% |

|

R-квадрат исп. |

0,476098 |

||||

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата [20].

Результаты подтверждают предположении о положительном влиянии инвестиций в НИОКР и инновационной активности и производство инновационной продукции, 35,47% вариации зависимой переменной VIG объясняется вариацией регрессоров. Значение F-статистики подтвердили статистиче- скую значимость модели в целом. Однако результаты теста Уайта указывают на наличие гетероскедастичности в данных. Для устранения этой проблемы была использована Модель 2 – взвешенный МНК (ВМНК).

Модель 2. Статистики, полученные по взвешенным данным, улучшили модель, снизились суммы квадратов остатков и стандартной ошибки модели, увеличился коэффициент детерминации до 0,51. Константа также имеет отрицательное значение. При увеличении удельного веса организаций, осуществлявших технологические инновации на 1%, VIG в среднем возрастает на 1,41 процентных пункта (п.п.), при прочих равных условиях. Рост PRD на 1% приводит к увеличению VIG в среднем на 0,29 п.п. Коэффициенты модели статистически значимы на уровне 1%. Анализ распределения частот остатков показывает, что Модель 2 выглядит достаточно адекватной. Однако имеются небольшие отклонения от нормальности. Для устранения отклонений были рассчитаны 1-й, 2-й (медиана) и 3-й квартили для каждого набора данных, определен межквартильный размах и границы выбросов. Любые значения, которые выходили за полученные диапазоны границ, считались выбросами.

Учитывая риски потери важной информации и снижения статистической мощности анализа при использовании «очищенных» данных, вместо удаления выбросов, был использован метод подстановки расчетных значений. Поскольку данные явля- ются асимметричными с отдельными очень высокими значениями выбросов, в качестве расчетных были выбраны не средние, а медианные значения. Обновленные результаты моделирования отражены в Модели 3 – взвешенного МНК с учетом корректировки выбросов.

Модель 3. Замена выбросов на медианные значения улучшила модель в целом: сумма квадратов остатков уменьшилась с 566,1002 до 487,7490; стандартная ошибка модели оказалась на уровне 0,995671. Показатель R-квадрат (0,476098) оказался несколько ниже, чем в предыдущей модели. F-статистика подтвердила значимость модели в целом. Константа имеет отрицательное значение (-2671229), что аналогично предыдущим результатам и может быть связано с наличием других значимых факторов, не включенных в модель. Коэффициент при логарифме удельного веса организаций, осуществлявших технологические инновации (PO), составляет 1,41725, что несколько выше, чем в предыдущей модели, но находится в том же диапазоне. При увеличении PO на 1%, VIG в среднем возрастает на 1,42 п.п.

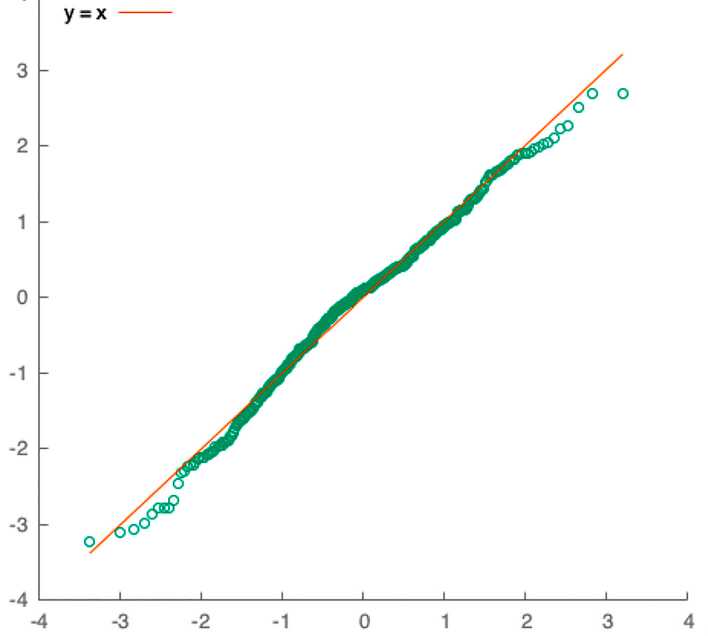

Квантили нормального распределения

Рис. 2. Q-Q диаграмма для остатков модели Источник: расчеты автора на основе данных Росстата [20]

Коэффициент при логарифме доли внутренних текущих затрат на НИОКР в ВРП (PRD) выше, чем в предыдущей модели, что говорит о более сильном влиянии на VIG. Рост PRD на 1% приводит к увеличению VIG в среднем на 0,31 п.п. Константа и регрессоры статистически значимы на уровне 1%. Замена выбросов на медианные значения улучшила качество модели и статистические характеристики. Распределение остатков в целом соответствует предположениям о нормальности, но имеет некоторые отклонения. Это может быть связано с наличием остаточных выбросов или другими особенностями данных (рис. 2).

График Q-Q диаграммы (квантиль-кван-тильный график) для остатков модели позволяет визуально оценить, насколько распределение остатков модели близко к нормальному распределению. Точки на графике в целом следуют прямой линии y = x, что говорит о близости распределения остатков к нормальному. Несмотря на небольшие отклонения, в целом распределение остатков достаточно близко к нормальному и подтверждает адекватность спецификации модели.

В целом, Модель 3 подтверждает результаты предыдущего анализа и демонстрирует, что увеличение инновационной активности организаций и затрат на НИОКР оказывает положительное влияние на долю инновационных товаров, работ и услуг в регионах. Незначительные различия в оценках коэф- фициентов могут быть связаны с небольшими изменениями в спецификации модели или данных.

Заключение

Результаты проведенного исследования подтверждают теоретические предположения о положительном статистически значимом влиянии инновационной активности организаций и затрат на НИОКР на долю инновационных товаров, работ и услуг в российских регионах. При увеличении доли инновационно-активных организаций на 1 п.п., доля инновационных товаров, работ и услуг возрастает в среднем на 1,42 п.п. Рост доли затрат на НИОКР в ВРП на 1 п.п приводит к увеличению доли инновационной продукции на 0,29 п.п.

Государственная политика может оказать существенное положительное влияние на рост результатов инновационной деятельности через совершенствование институциональной среды (правовое поле и инновационная инфраструктура), развитие инструментов бюджетного и налогового стимулирования (с учетом оценки эффективности налоговых расходов), конкурентной грантовой поддержки на осуществление технологических инноваций, настройку механизмов государственно-частного партнерства в сфере НИОКР, оценку возможностей создания региональных венчурных фондов с привлечением бюджетных и внебюджетных источников.