Фирма как союз коммерсантов. Рубеж XIX-XX веков (на западно-сибирском материале)

Автор: Киселв Александр Георгиевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1 т.9, 2010 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу ресурсов и состава фирм, оперировавших в Западной Сибири на рубеже XIX-XX вв. Предпринята попытка определить роль сословных, национально-конфессиональных и родственных связей в товарищеских предприятиях.

Контракт, ресурсы, состав товарищеских предприятий

Короткий адрес: https://sciup.org/14737168

IDR: 14737168 | УДК: 330.83

Текст научной статьи Фирма как союз коммерсантов. Рубеж XIX-XX веков (на западно-сибирском материале)

Одним из современных направлений экономической истории является business history, активно разрабатываемая в России в последнее десятилетие. В рамках этого подхода история экономики, история предпринимательства изучаются как история фирмы, а значит, актуальной становится проблема фирменной организации.

В научной литературе хорошо изучены организационно-правовые формы товарищеских предприятий [Шершеневич, 1994; Рабинович, 1975; Старцев, Гончаров, 1999; Поткина, 2004].

Для товарищества полного была характерна ответственность товарищей не только вкладом, но и всем своим имуществом, для товариществ на вере – такая же ответственность товарищей и ограниченная размером вклада ответственность вкладчиков.

Участники паевых и акционерных обществ также отвечали перед третьими лицами только вкладом. При этом паи, в отличие от акций, были обычно именными, ликвидность их была ограничена, зато был ограничен и доступ в дело для «чужих» [Шершеневич, 1994. С. 112, 129, 138, 140].

С точки зрения организации фирма представляла собой, прежде всего, систему «внутренних контрактов» участников, фиксировавшихся учредительскими договорами. В архивах Кургана, Тюмени и Новосибирска нами обнаружено 59 таких документов.

Используя три параметра (цель организации фирмы, сроки, характер объединяемых ресурсов), дадим их характеристику.

В зависимости от цели предпринимательства выявляются несколько типов договоров, предполагавших:

торговлю как таковую;

определенный вид деятельности с возможностью заниматься иными;

только одну отрасль операций;

эксплуатацию одного предприятия;

-

• решение определенной коммерческой задачи.

По срокам действия договоров выделяются: бессрочные, долгосрочные (10 лет), среднесрочные (5–6 лет), краткосрочные (1–3 года).

Наконец, по характеру объединяемых ресурсов выделяются договоры, строившиеся на ресурсах.

-

1. Исключительно общего характера. Это деньги, торговые и складские помещения, дома и известного рода, так сказать, общеупотребляемый живой и мертвый инвентарь, вроде ездовых лошадей, экипажей и т. п. С некоторой долей условности к общим ресурсам могут быть отнесены и долги третьих лиц (при переходе фирмы, однако, возникала угроза их неоплатности, что говорит скорее в пользу их «специфичности»).

-

2. Общих и специфических. К числу специфических ресурсов относились определенные части капитала, существовавшие в материально-вещественной форме – торговые, промышленные предприятия и (или) оборудование, наконец, материалы, необходимые для производства.

ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 1: История © А. Г. Киселёв, 2010

-

3. Общих (специфических) и интерспецифических. Прежде всего, речь идет о родственных связях и деловом реноме фирмы. Родственные связи, как будет показано далее, были широко распространенным явлением.

Особняком стояли такие специфические ресурсы, как постоянная клиентура, а также личный труд товарищей, часто предполагавший опыт работы в определенной сфере деятельности.

При этом необходимо отметить, что переход фирмы к «наследникам» или «преемникам» часто сопровождался упадком дела. После работы под руководством отца, мужа дети и жены, оставшись без него, оказывались неспособными продолжать в общем знакомое им дело. Их деловые качества, таким образом, приносили успех только в рамках отцовского предприятия.

Совмещение трех названных параметров, применение их к анализу учредительских договоров, безусловно, подтверждает их неоклассический характер.

Цели товариществ редко содержали формулировку «производство всякого рода торговли», но часто включали ссылку на возможность торговли «и другими товарами» и т. п. Тридцать договоров не имели определенного срока, еще 6 были заключены на 10 лет.

В 5 договорах участники не смогли указать точный размер вносимого капитала, а еще в 11 случаях капитал или часть его вносились определенным образом оцененным движимым и недвижимым имуществом.

Оценка использовалась и при определении в качестве вклада прав на ведение той или иной торговли (скажем, аптечным товаром), личного труда участников, имени прежней торговли, клиентуры.

Смешение различного вида ресурсов усиливало имплицитные свойства учредительских договоров.

Использование трех названных параметров позволяет выявить особый тип учредительского договора, имплицитный характер которого выражен максимально. Речь идет о договорах об учреждении новониколаевских торговых домов «А. и С. Поляковы», «М. И. Беломытцев, И. Н. Труфанов и Ко», «Н. М. Кетов и Ко», тюменских товарищества «Сесюнин и Тверитинова», торгового дома «Братья Брюхановы» 1. Отраслевой характер операций здесь либо вообще не определялся (у первых трех торговых домов), либо мог трактоваться весьма расширительно. Договоры были заключены без срока или на длительное время.

С другой стороны, налицо и тип договора, в котором сильны были классические элементы: указывалась сфера предпринимательства, а иногда и конкретное предприятие, срок действия контракта обычно был ограниченным.

Таковы договоры об учреждении «Верхотурского лесопромышленного товарищества в г. Тюмени», созданного для ликвидации купленного у Мягкова и Колмакова имущества, договоры об учреждении торгового дома «З. С. Лагина и Ко», созданного для «продолжения торговли», торгового дома «И. Брандт и Ко» (универсальная торговля на 3 года), товарищества «Дружба» (устройство завода фруктовых вод на 3 года) 2. В отличие от первой группы, где трудно говорить о преобладании определенного рода ресурсов, во второй – в связи с «узкой специализацией», заметную группу составляли ресурсы специфические.

Договаривающиеся о создании общей фирмы коммерсанты выступали не только как собственники ресурсов, решившиеся на их объединение, создатели новых социальных связей, но и как носители иных связей социального характера – родственных, сословных, земляческих, конфессиональных.

Для реконструкции названных связей лиц, участвовавших в товарищеских предприятиях, в качестве источника использованы исследованные Г. Х. Рабиновичем сведения о действовавших в России торговых домах (товариществах полных и на вере), изданных Министерством торговли и промышленности. Издание содержит информацию о 145 фирмах, зарегистрированных на рубеже XIX–XX вв. в Западной Сибири [Сборник…, 1915].

Существенным дополнением являются материалы фонда омской податной инспекции, касающиеся 48 товарищеских предприятий, не учтенных составителями министерского сборника 3.

Наконец, большой интерес представляют и сведения, собранные сибирскими историками в «Краткой энциклопедии по истории купечества и коммерции Сибири». Здесь находим упоминания о 182 товариществах [Краткая энциклопедия…, 1994–1999]. При этом лишь 43 из них значатся в министерском сборнике.

С точки зрения информативности наиболее интересен именно министерский сборник, характеризующий состав практически всех зафиксированных товариществ. В омских податных и энциклопедических материалах, к сожалению, не выдерживается принцип единообразия в освещении товарищеских предприятий. Хорошо показывая родственные связи, они оставляют «за кадром» их сословный состав. Омские материалы, в отличие от министерских и энциклопедических, часто указывают вкладчиков, энциклопедические – обычно учредителей.

Сопоставление названных источников позволяет заключить, что основным типом социальных связей между участниками предприятия были связи родственные. Среди 182 товариществ, из упомянутых в «Краткой энциклопедии», 74 (40,7 %) совершенно определенно создавались с участием близких родственников. Среди 145 фирм, представленных в министерском сборнике, таких товариществ – 64 (44,1 %), среди 48 омских – 15 (31,25 %).

В действительности роль родственных связей в коммерции вообще и создании товарищеских предприятий, в частности, была выше. В этом убеждают исследования А. А. Жирова о семействах тарских купцов Немчиновых, Щербаковых, Машинских [Жиров, 1998б], Т. К. Щегловой о роли купеческих братьев и сыновей в организации фирменной торговли в селах и деревнях, на ярмарках юга Западной Сибири [Щеглова, 2001].

Значительно сложнее определить земляческие, конфессиональные и иные связи между товарищами. В «Краткой энциклопедии» можно предполагать лишь 9 (5,0 %) таких случаев, в омской документации – 3 (6,3 %). Очевидно, что эти цифры сильно занижены.

Национально-конфессиональные связи налицо, прежде всего, в товариществах с участием иудеев, татар, поляков (хотя и здесь возможно наличие непрямого родства).

В омских материалах, например, находим поляков-католиков в фирме «Довбо-ры», иудеев в товариществе с участием Ф. Я. Лермана, И. М. Кочурина и братьев Гутермахеров. Земляками можно считать выходцев из Новороссии в товариществе С. П. Удовенко и И. Н. Веретельника, гла-зовских (Вятской губ.) мещан – в товариществе Н. А. Пестова.

Могла ли быть мотивом при вступлении в товарищеское предприятие сословная близость товарищей?

Для ответа на этот вопрос возьмем данные о фирмах, учрежденных в Тобольской и Томской губерниях, Акмолинской и Семипалатинской областях из министерского сборника и фонда омской податной инспекции.

При этом учтены только фирмы, в которых состояло двое и более полных товарищей (собственно говоря, именно их межсословные связи и изучаются в данном случае), из списка исключены все фирмы, в которых удалось установить наличие родственников (см табл.).

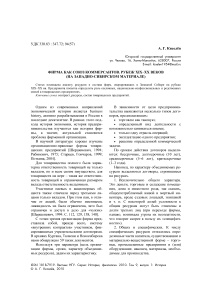

Количество связей представителей сословных групп в товариществах Западной Сибири (конец XIX – начало ХХ в.)

|

Сословная группа |

Дворяне |

Крестьяне |

Купцы |

Мещане |

Почетные граждане |

Прочие |

ИТОГО |

|

Дворяне |

0 |

7 |

2 |

16 |

0 |

4 |

29 |

|

Крестьяне |

7 |

184 |

9 |

44 |

1 |

10 |

255 |

|

Купцы |

2 |

9 |

92 |

33 |

2 |

18 |

156 |

|

Мещане |

16 |

44 |

33 |

210 |

6 |

52 |

361 |

|

Почетные граждане |

0 |

1 |

2 |

6 |

0 |

1 |

10 |

|

Прочие |

4 |

10 |

18 |

52 |

1 |

16 |

101 |

|

ИТОГО |

29 |

250 |

161 |

361 |

10 |

101 |

912 |

* Таблица составлена по: Сборник сведений о действующих в России торговых домах (товариществах полных и на вере). Изд. Отдела Министерства торговли и промышленности. Пг., 1915; ГАОО. Ф. 36. Оп. 1. Д. 57. Л. 105–109.

Таким образом, из 811 связей (без прочих) 486 (60 %) приходилось на внутри сословные, в том числе у крестьян из 255 выявленных связей 184 приходилось на внутри сословные (72 %), у купцов из 156–92 (59 %), у мещан из 361–210 (58 %).

Значительно более «толерантными», более открытыми для товарищеского партнерства с представителями других сословных групп являлись дворяне, почетные граждане, отставные чиновники. Впрочем, в данном случае необходима поправка на их крайнюю малочисленность.

Обращает на себя внимание и особое положение мещан. Их представители, больше других представлены в сословных предпочтениях всех социальных групп – дворян, крестьян, купцов, почетных граждан.

При этом два из выше сформулированных наблюдений, а именно: высокий процент внутри сословных связей у крестьян и предпочтительное положение мещан в со-словно смешанных фирмах вполне совпадают с замеченными А. Н. Бохановым особенностями состава крупных российских товарищеских предприятий [Боханов, 1992. С. 118–119].

Таким образом, западно-сибирская фирма рубежа XIX–XX вв. как союз коммерсантов была, как правило, объединением близких в социальном отношении людей. Хотя цели фирмы в основном привязывались к определенной отрасли, значительная часть коммерческих союзов оставляла за собой возможность ведения «и иных операций». Широко распространенными были бессрочный и долгосрочный договоры, а основным видом объединяемых ресурсов – общие, т. е. наиболее ликвидные, как правило, деньги.

Некоторое распространение получил и иной тип фирмы, с отчетливо выраженным отраслевым характером, а то и связанный с эксплуатацией определенного предприятия, среди ресурсов которого по необходимости преобладали специфические.