Фито-, бактериопланктон и детрит Верхневолжского водохранилища и незарегулированного участка Верхней Волги в 2011 г

Автор: Уманская Марина Викторовна, Краснова Екатерина Сергеевна, Комиссаров Алексей Борисович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 5-5 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты анализа фито-, бактериопланктона и детрита участка Верхней Волги в Тверской обл. в период половодья и летней межени в 2011 г. Количественные показатели исследованных компонентов изменялись в следующих пределах: фитопланктон 0,06-13,7 млн кл/л и 54-1695 мг/м 3, пикофитопланктон 5,6-380 млн кл/л и 3,8-34,2 мг/м 3, бактериопланктон 0,7-3,6 млн кл/мл и 18-113 мг/м 3, пикодетрит 0,02-1,03 млн част./мл и 10,8-1097 мг/м 3, нанодетрит 0,01-0,49 млн част./мл и 71-17997 мг/м 3. Численность и биомасса фито- и бактериопланктона на исследованном участке увеличиваются при переходе от периода половодья к летней межени, а количество и масса детрита снижаются. В составе фитопланктона преобладают диатомовые, особенно в устьях притоков, пикоцианобактерии являются его постоянным, хотя и минорным компонентом. Пико- и нанодетрит играет существенную роль в экосистеме исследованного района Верхней Волги, возможно, в качестве основного источника пищи для зоопланктона. По совокупности абиотических и биотических показателей выделено три группы станций с четко выраженными различиями в составе сестона.

Фитопланктон, бактериопланктон, детрит, верхняя волга

Короткий адрес: https://sciup.org/148203456

IDR: 148203456 | УДК: 574.5

Текст научной статьи Фито-, бактериопланктон и детрит Верхневолжского водохранилища и незарегулированного участка Верхней Волги в 2011 г

Ф ито- и бактериопланктон играют важнейшую роль в круговороте вещества и энергии в пресноводных экосистемах и являются основным звеном в процессах первичной продукции и деструкции органического вещества. Водоросли планктона, выступающие в роли автотрофов и продуцирующие органическое вещество, являются первичным звеном трофической цепи любого водного объекта, хотя некоторые из них (криптофитовые, эвглено-вые водоросли) могут переходить на гетеротрофное питание и использовать в качестве источника пищи готовые органические вещества и бактерии. Мертвое органическое вещество (детрит) аккумулирует в себе запасы энергии, относительно медленно участвующие в биотическом круговороте и играет стабилизирующую роль в экосистемах [3]. Особое значение имеет исследование состояния планктонных сообществ и детрита р. Волги – крупнейшей реки европейской части РФ. Экологическое состояние участка р. Волги в ее верхнем течении и его анализ имеет значение как для данного региона (Тверская обл.), так и для понимания процессов, происходящих на всем протяжении реки. Целью настоящей работы было охарактеризовать фито- и бактериопланктон участка Верхней Волги и проанализировать их взаимоотношения между собой и

детритом в разные фазы гидрологического режима (половодье и летняя межень) в 2011 г.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Район исследования. Верхневолжское водохранилище, образованное в 1843 г. в результате сооружения деревянной плотины (Верхневолжский бейшлот) недалеко от с. Селище Селижаровского района Тверской области [2], расположено на восточном склоне Валдайской возвышенности и состоит из сообщающихся между собой озёр Стерж, Вселуг, Пено и Волго, причем последнее озеро составляет 60% всей акватории водохранилища [2]. Общая площадь водного зеркала водохранилища составляет 179 км2, объём – 0,794 км3; при этом площадь зеркала оз. Волго составляет 102 км2, объём – 0,338 км3, средняя глубина – 3,3 м. По водному балансу Верхневолжское водохранилище относится к стоково-приточному типу, его основными компонентами являются поверхностный приток (90%) и попуски через бейшлот (92%). [4]. Между Верхневолжским бейшлотом и Иваньковским водохранилищем расположен незарегулированный участок р. Волги длиною около 350 км, где река течёт в естественном русле [2]. На этом участке в Волгу впадает более 15 притоков, устья четырех из которых были нами исследованы. Антропогенная нагрузка на Верхневолжское водохранилище и не-зарегулированный участок р. Волги складывается за счёт поступления сточных вод от жилищнокоммунального хозяйства, промышленных предприятий и сельскохозяйственных объектов Пенов-ского, Селижаровского, Ржевского и Старицкого районов Тверской области и составляет около 7 млн. м3 сточных вод ежегодно [9].

Рис. 1. Схема района исследований

Методы отбора и анализа проб. Пробы воды на гидрохимический и гидробиологический анализы были отобраны из поверхностного горизонта в мае и июле 2011 г. на 2 станциях в оз. Волго (Верхневолжское водохранилище), 4 станциях на незаре-гулированном участке р. Волги, и в устьях 4 притоков (рис. 1). Пробы отбирали по общепринятой методике [5], анализ фитопланктона (ФП) проводили по [8] и общепринятым определителям; бактериопланктона (БП) и пико- и нанодетрита (ПД и НД) – по [14-16]. Пикофитопланктон (ПФП) определяли по автофлуоресценции хлорофилла «а», к этой группе относили все цианобактерии и эукариотические водоросли, линейный размер которых не превышал 2 мкм. Гидрохимический анализ был выполнен стандартными методами [11]. Статистическую обработку полученного материала проводили, используя средства STATISTICA6. Для кластерного анализа использовали данные о концентрации биогенных элементов, перманганатной окисляемо-сти, БПК5, цветности, численности и биомассе фито- и бактериопланктона, количестве частиц и общей массе детрита. Все данные были преобразованы следующим образом: a i = ( x i - x )/ σ , где х -среднее значение, xi - значение показателя, σ -стандартное отклонение.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Гидрохимическая характеристика оз. Волго (Верхневолжское водохранилище), р. Волги и ее притоков на участке до г. Тверь в мае-июле 2011 г. представлена в табл. 1. В период наших исследований вода Верхневолжского водохранилища, р. Волги и её притоков по классификации Алекина принадлежала к гидрокарбонатному классу кальциевой группы, а по величине минерализации (сумма ионов) являлась ультрапресной и пресной [1], что хорошо согласуется с ранее опубликованными данными [4, 6, 7, 12]. Химический состав притоков характеризуется несколько большим разнообразием, чем в водохранилище и р. Волге (табл. 1). Трофическое состояние Верхневолжского водохранилища (оз. Волго) по среднегодовой концентрации общего фосфора является мезотрофным [6], однако в период наших исследований уровень продуктивности был несколько выше. Индекс трофического состояния [13], рассчитанный по содержанию общего фосфора, показал, что в оба месяца исследованный участок Верхней Волги был эвтрофным, с незначительным снижением в июле (61±4 в мае и 56±3 в июле). Аналогичные результаты были получены и при использовании классификации OECD [10] – оз. Волго эвтрофно, а незарегулированный участок р. Волга и устья ее притоков – мезотрофно-эвтрофны.

Фитопланктон.

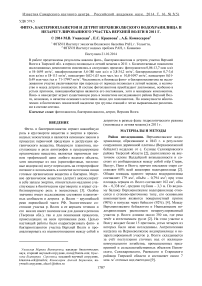

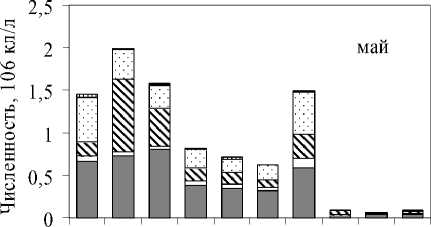

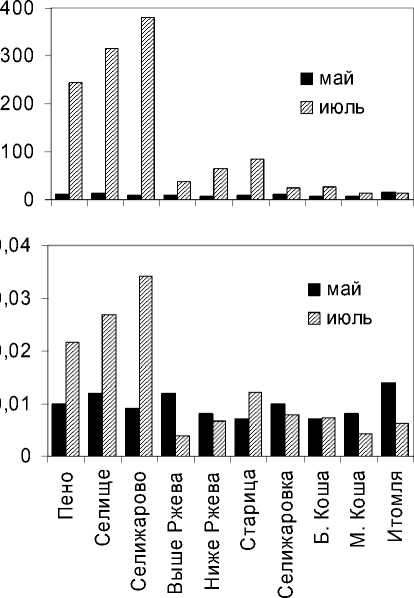

Общая численность водорослей (нанофитопланктон) на станциях исследованного участка Верхней Волги изменялась в очень больших диапазонах – 0,06-1,82×106 кл/л в мае и 0,29-13,72×106 кл/л в июле (рис. 2, табл. 2). На всех станциях было зарегистрировано сезонное увеличение общей численности водорослей в летнюю межень по сравнению с периодом половодья (рис. 2). Наименьшие величины общей численности в оба периода наблюдений были выявлены в устьях рек М. и Б. Коша, а максимальные – у п. Селище (оз. Волго, Верхневолжское водохранилище).

В мае наибольший вклад в численность фитопланктона вносили Bacillariophyta (39-70%). На большинстве станций водохранилища, р. Волги и в устье р. Селижаровки далее в порядке снижения вклада шли: Cryptophyta (22-36%), Cyanobacteria (11-19%) и Chlorophyta (2-8%). В устьях рек М. Коша и Итомля, в отличие от остальных станций вклад криптофитовых водорослей был невелик (2,3-5,5%), тогда как доля зеленых (11,3-14,7%) и золотистых (11,7-13,7%) была существенно выше. Только на двух станциях, Селище и устье Б. Коши, численность цианобактерий (43%) превышала таковую диатомей (36,7-39,4%), третье место там занимали криптофитовые (Селище, 17,1%) и золотистые (Б. Коша, 9,6%) (рис. 1). В июле на первое место по численности на станциях оз. Волго вышли цианобактерии (36-69%), при высоком вкладе криптофитовых (14-32%), зеленых (9-14%) и диатомовых (6-12%). На станциях незарегулированной р. Волги и в устьях ее притоков доминировали зеленые (34-61%), а вклады криптофитовых, диатомовых и цианобактерий в суммарную численность были заметно ниже и сильно изменялись в зависимости от станции (рис. 2). Единственной станцией, где, как и в мае, преобладали диатомовые (60%) осталось устье р. М. Коши, однако и в ней доля зеленых возросла (с 13,3% в мае до 24,7% в июле).

|

Таблица 1. Гидрохимическая характеристика Верхневолжского водохранилища (оз. Волго) и р. Волги на изучаемом участке |

||||||

|

Показатель |

Оз. |

Волго |

Верхняя Волга |

Притоки |

||

|

май |

июль |

май |

июль |

май |

июль |

|

|

Температура, °С |

6,9±0,8 |

23,5±0,7 |

8,6±2,0 |

22,9±0,5 |

8,6±0,9 |

22,6±0,9 |

|

рН |

7,14±0,0 |

7,49±0,23 |

7,07±0,03 |

7,26±0,25 |

7,14±0,09 |

7,48±0,13 |

|

Сумма ионов, мг/л |

68,4±3,7 |

84,4±22,5 |

84,6±8,5 |

144,3±29,9 |

69±11 |

177±56 |

|

HCO 3 -, мэкв% |

81,9±0,3 |

82,2±4,6 |

84,4±2,4 |

86,6±1,1 |

79,8±3,8 |

88,5±5,0 |

|

Ca2+, мэкв% |

73,1±4,6 |

74,3±6,3 |

73,0±4,0 |

70,3±2,6 |

74,2±7,8 |

77,8±3,4 |

|

Si, мг/л |

1,6±0,28 |

0,95±0,35 |

1,88±0,39 |

2,08±0,39 |

1,63±0,45 |

2,83±0,1 |

|

Fe общ, мг/л |

0,3±0,04 |

0,2±0,09 |

0,22±0,05 |

0,21±0,08 |

0,18±0,02 |

0,32±0,05 |

|

Mn2+, мг/л |

0,16±0,06 |

0,02±0,01 |

0,08±0,06 |

0,05±0,02 |

0,05±0,02 |

0,02±0,02 |

|

P мин ., мгР/л |

0,005±0,003 |

0,007±0,001 |

0,008±0,005 |

0,013±0,004 |

0,005±0,003 |

0,013±0,004 |

|

P общ ., мгР/л |

0,066±0,001 |

0,027±0,006 |

0,059±0,01 |

0,036±0,006 |

0,038±0,007 |

0,041±0,004 |

|

NH4+, мгN/л |

0,29±0,12 |

0,48±0,04 |

0,23±0,04 |

0,32±0,11 |

0,34±0,07 |

0,42±0,06 |

|

NO2-, мгN/л |

0,006±0,003 |

0,002±0,001 |

0,005±0,003 |

0,004±0,001 |

0,004±0,002 |

0,006±0,001 |

|

NO3-, мгN/л |

0,52±0,1 |

0,12±0,02 |

0,7±0,22 |

0,34±0,12 |

0,34±0,09 |

0,25±0,11 |

|

Цветность, °Pt |

133±34 |

87±23 |

121±9 |

80±17 |

127±14 |

95±37 |

|

ПО, мгО/л |

18,1±2,26 |

21,9±1,1 |

15,45±2,16 |

20,8±2,7 |

19,95±2,78 |

24,4±1,6 |

|

БПК 5 , мгО/л |

1,7±0,14 |

2,1±0,42 |

1,18±0,17 |

1,00±0,19 |

1,33±0,44 |

1,33±0,21 |

|

Примечание. В таблице приведены средние значения показателя ± стандартное отклонение. |

||||||

Таблица 2. Характеристика отдельных компонентов сестона на различных станциях Верхней Волги

|

Показатель |

Оз. Волго |

Верхняя Волга |

Устья притоков |

|||

|

май |

июль |

май |

июль |

май |

июль |

|

|

Численность |

||||||

|

Фитопланктон (106 кл/л), в том числе: |

||||||

|

Нано |

1,72±0,38 |

8,82±6,94 |

0,93±0,44 |

2,36±0,61 |

0,44±0,71 |

0,97±0,64 |

|

Пико |

13±1,41 |

280±50,91 |

8±1,63 |

142±159,83 |

9,99±4,84 |

19,17±6,66 |

|

Бактериопланктон, (109 кл/л) |

1,31±0,16 |

2,69±0,58 |

1,09±0,06 |

1,81±0,87 |

1,03±0,56 |

2,37±0,8 |

|

Детрит (109 част./л), в том числе: |

||||||

|

Пико |

0,06±0,03 |

0,03±0,01 |

0,5±0,46 |

0,04±0,02 |

0,24±0,41 |

0,15±0,02 |

|

Нано |

0,02±0,01 |

0,01±0,0 |

0,23±0,2 |

0,02±0,02 |

0,12±0,16 |

0,02±0,02 |

|

Биомасса, мг/л |

||||||

|

Нанофитопланктон |

0,62±0,19 |

1,56±0,2 |

0,48±0,16 |

0,50±0,16 |

0,24±0,32 |

0,55±0,53 |

|

Пикофитопланктон |

0,01±0,001 |

0,02±0,004 |

0,01±0,002 |

0,01±0,014 |

0,01±0,003 |

0,01±0,002 |

|

Бактериопланктон |

0,07±0,004 |

0,07±0,03 |

0,07±0,01 |

0,04±0,02 |

0,05±0,03 |

0,07±0,03 |

|

Пикодетрит |

0,07±0,01 |

0,14±0,13 |

0,53±0,44 |

0,04±0,03 |

0,29±0,23 |

0,04±0,03 |

|

Нанодетрит |

0,77±0,12 |

0,94±0,39 |

9,42±7,33 |

2,92±3,47 |

5,24±7,4 |

2,77±1,09 |

Ведущую роль в формировании биомассы фитопланктона играли диатомовые, зелёные и крип-тофитовые водоросли, на станциях оз. Волго к ним присоединялись цианобактерии, которые вносили значительный вклад только в июле. Сезонные различия характеризовались главенствующей ролью диатомей в мае, когда они формировали от 60% (Селище) до 80% (Старица) общей биомассы водорослей в р. Волге и около 80% – в притоках. В июле в р. Волге и её некоторых притоках значительно возрастала роль зелёных и криптофитовых водорослей. На станциях Пено, Селище и Селижарово заметный вклад в биомассу также вносили динофи-товые, эвгленовые и стрептофитовые водоросли (рис. 2).

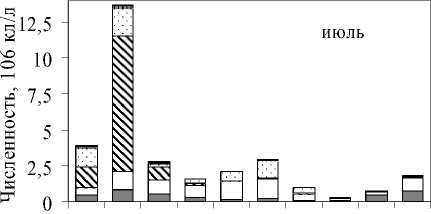

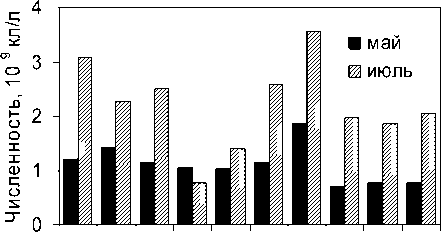

Кроме нанофитопланктона во всех пробах постоянно регистрировался пикофитопланктон (ПФП) (табл. 2, рис. 3). В его составе преобладали пикоцианобактерии, пикоэукариотические водоросли вносили незначительный вклад в общую численность (2,1-8,0% в мае и 0,5-7,9% в июле на разных станциях). В мае общая численность ПФП была относительно невелика и, в среднем для всех станций, она составила 9,8±3,6 млн кл/л. В июле численность ПФП, также как и нанофитопланктона, на большинстве станций возросла (13,1-380,1; в среднем 120,5 млн кл/л). Наименее выраженный рост численности ПФП был выявлен в устьях притоков (особенно М. Коша и Итомля), а максимальная численность ПФП была обнаружена на ст. Се-лижарово (рис. 3). Сезонное увеличение биомассы ПФП было не таким значительным из-за увеличения доли более мелких клеток (табл. 2, рис. 3). Хотя численность ПФП превышала таковую нанофитопланктона в 5-200 раз, его биомасса составляла всего 5,5±6,5% в мае и 2,2±1,5% в июле от биомассы нанофитопланктона. Таким образом, в июле при общем увеличении биомассы как нано- так и пикофитопланктона, вклад последнего в суммарную биомассу фототрофного сообщества снизился.

-

□ Диато мо вые

-

■ Эвгленовые

□ Зелёные в Динофитовые

0 Цианобактерии □ Криптофитовые

(Ш Золотистые

□ Прочие

Рис. 2. Численность и биомасса фитопланктона на разных станциях исследованного района

Биомасса, мг/л Численность, 10 6 кл/л

Рис. 3. Распределение пикофитопланктона в мае и июле 2011 г. на разных станциях исследованного участка Верхней Волги

Рис. 4. Распределение бактериопланктона в мае и июле 2011 г. на разных станциях

Бактериопланктон . Численность и биомасса бактериопланктона на исследованном участке составили 0,706-3,568 млн кл/мл и 0,018-0,113 мг/л с выраженными различиями как в пространстве так и во времени (табл. 2, рис. 4). В составе бактериопланктона (БП) преобладали одиночные свободноплавающие клетки, преимущественно коккобацил-лы, часть бактерий была ассоциирована с детритными частицами, а бактериальные колонии были обнаружены однократно в мае в устье р. Селижа-ровка (3% общей численности и 8% общей биомассы). В мае наиболее низкая численность и биомасса БП были зарегистрирована в устьях рр. Итомля, Б. и М. Коша (0,70-0,78 млн кл/мл и 0,027-0,046 мг/л), которые берут начало в болотно-лесном массиве на левом склоне долины р. Волги. В устье р. Селижа-ровки, которая вытекает из оз. Селигер, численность и биомасса БП не отличались от остальных станций водохранилища и незарегулированной р. Волги (рис.1, 4).

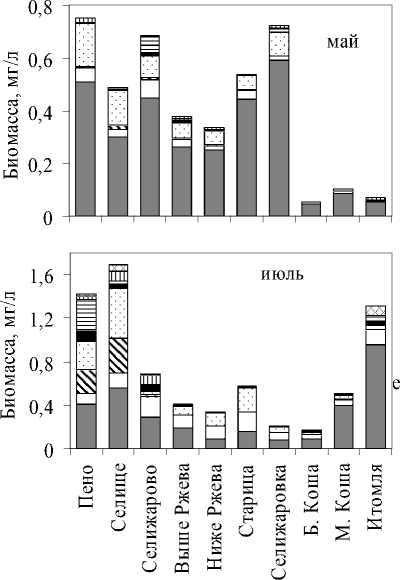

ш пикодетрит

□ нанодетрит

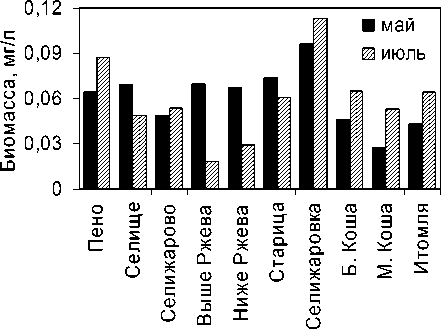

Рис. 5. Количество и масса пико- и нанодетритных частиц на исследованном участке Верхней Волги в мае и июле 2011 г.

В июле количество бактерий увеличилось в 1,53 раза на всех станциях, кроме одной, однако каких-либо закономерностей в пространственном распределении бактериопланктона выявить не удалось (рис. 4). По сравнению с изменением численности, биомасса БП осталась почти на прежнем уровне, что связано со сдвигом доминирования от клеток объемом 0,013-0,1 мкм3 (82,3% численности) к более мелким клеткам объемом 0,006-0,05 мкм3 (83,5% численности).

Детрит. Существенным компонентом сестона является детрит, который является дополнительным источником пищи для планктонных фильтра-торов (протозоо- и микрозоопланктон). В исследо- ванных пробах были обнаружены частицы размером 0,2-2,0 мкм (пикодетрит, ПД) и 2,0-20,0 мкм (нанодетрит, НД). Изменения количества пико- и нанодетритных частиц и их массы на отдельных станциях и по участкам показаны на рис. 5 и в табл. 2.

Несмотря на то, что количество пикодетрита намного меньше численности бактерий, его масса сопоставима с биомассой бактериопланктона, а в мае на станциях незарегулированной Волги и в устьях притоков, кроме р. Селижаровки, в 7-20 раз превышала ее (рис. 4, 5). Количество нанодетрита на разных станциях было в 1,5-5,7 раза ниже, чем пикодетрита. При этом, за счет своих размеров, нанодетритные частицы формировали значительную массу органического вещества, которая только в оз. Волго была сопоставима с биомассой фитопланктона, а на остальных станциях существенно превышала ее (рис. 2, 5). В летнюю межень количество детрита в воде уменьшилось по сравнению с периодом половодья, но осталось довольно высоким.

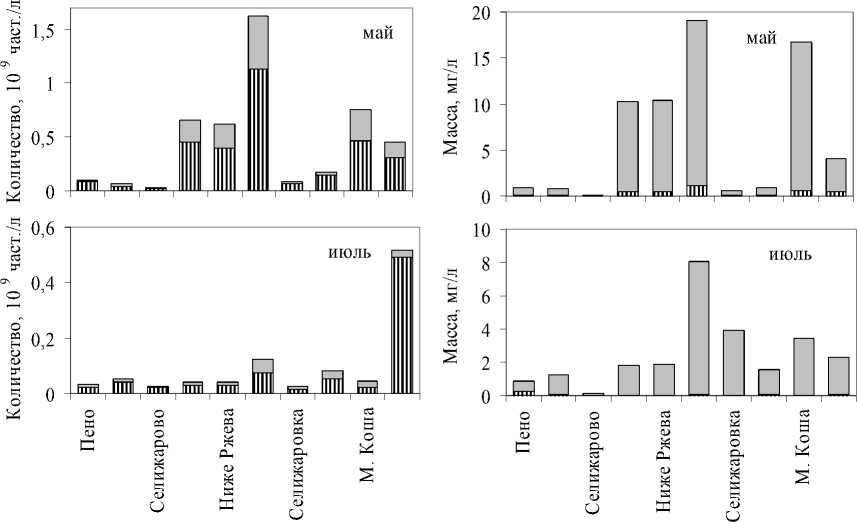

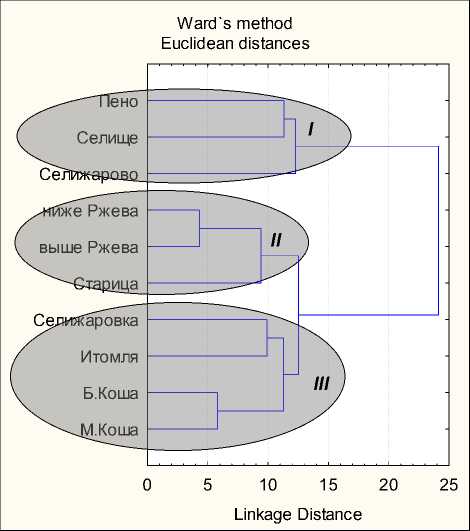

Корреляционный анализ, проведенный по всему массиву абиотических и биотических данных показал, что достоверные корреляции между численностью и биомассой фито- и бактериопланктона и содержанием основных ионов в воде отсутствуют. Однако, выявлены достоверные (при p < 0,05) корреляции между численностью ПФП и концентрацией N-NH4+ (г =0,46); численностью БП и цветностью (г =-0,50); количеством пико- и нанодетритных частиц и концентрацией Робщ (г =0,55 и 0,52, соответственно); биомассой ФП и БП и БПК5 (г =0,52 и 0,66, соответственно) и некоторые другие. Поэтому для выделения групп станций были использованы данные о концентрации биогенных элементов, содержании органического вещества, численности и биомассе фито- и бактериопланктона, количестве частиц и общей массе детрита. Несмотря на существенные различия между станциями по абиотическим и биотическим показателям в пространстве и во времени, с помощью кластерного анализа было выделено три кластера, которые близки, но не вполне совпадают с географическим делением района исследований (рис. 6).

Рис. 6. Дендрограмма результатов кластерного анализа станций исследованного района Верхней Волги по биотическим и абиотическим показателям

Выделенные кластеры различаются по суммарной массе планктона и детрита. В кластере I зафиксирована самая высокая биомасса планктона (1,03 мг/л) и она немного превышает массу детрита. Наоборот, во II и III кластерах биомасса планктона несколько снижается, а масса детрита заметно увеличивается (8,6 и 4,2 мг/л, соответственно). Как видно из табл. 3, во всех кластерах высока доля детрита (39,3-94,6%), причем это характерно не только для сестона в целом, но и для его пикоразмерной фракции (48,4-85,7%). Однако, соотношение между разными компонентами сестона и состав доминирующего комплекса фитопланктона различны в разных кластерах.

Ниже представлена краткая характеристика выделенных кластеров.

Кластер I - 60% массы сестона составляют бактерии и водоросли, их вклад в массу пикосестона несколько ниже (52%), но тоже весьма значителен. В составе фитопланктона доминируют (по биомассе) диатомовые (43%), криптофитовые (19,6%), зеленые и цианобактерии (по 9,8%) и динофитовые (6,8%).

Таблица 3. Соотношение масс отдельных компонентов сестона в целом и его пикоразмерной фракции в выделенных кластерах

|

Кластеры |

|||

|

I |

II |

III |

|

|

Сестон в целом, мг/л |

1,71 |

9,06 |

4,63 |

|

в том числе, в % |

|||

|

фитопланктон |

57,0 |

4,8 |

8,7 |

|

бактериопланктон |

3,6 |

0,6 |

1,4 |

|

детрит |

39,3 |

94,6 |

90,0 |

|

Пикосестон, мг/л |

0,16 |

0,43 |

0,24 |

|

в том числе, в % |

|||

|

пикофитопланктон |

12,1 |

1,9 |

3,4 |

|

бактериопланктон |

39,5 |

12,4 |

27,0 |

|

пикодетрит |

48,4 |

85,7 |

69,6 |

Кластер II – 94,6% массы сестона приходится на детрит, доля фитопланктона составляет всего 4,8%. В его составе доминируют диатомовые (53%), криптофитовые (22,2%) и зеленые (18,9%). В составе пикосестона доля ПФП минимальна среди всех кластеров.

Кластер III – доля детрита несколько ниже (90%), а вклад фито- и бактериопланктона примерно в 2 раза выше по сравнению со вторым кластером, но далеко не достигает величин в первом кластере. В составе фитопланктона еще более выражено доминирование диатомовых (71,6%), кроме них доминируют зеленые (10,6%) и криптофитовые (7,4%). В составе пикосестона доля детрита несколько снижается (70%) а вклад бактериопланктона возрастает (27%).

Таким образом, на исследованном участке Верхней Волги выделяются три группы станций с четко выраженными различиями в составе сестона. Численность и биомасса фито- и бактериопланктона на исследованном участке увеличиваются при переходе от периода половодья к летней межени, а количество и масса детрита снижаются. Увеличение биомассы бактериопланктона происходит не пропорционально увеличению численности за счет изменения его структуры и сдвига доминирования к более мелким клеткам. В составе фитопланктона преобладают диатомовые, особенно в устьях притоков, пикоцианобактерии являются его постоянным, хотя и минорным компонентом. Мертвое органическое вещество (пико- и нанодетрит) играет существенную роль в экосистеме исследованного района Верхней Волги, возможно являясь основным источником пищи для зоопланктона и снижая тем самым интенсивность потребления гетеротрофных и фототрофных микроорганизмов.

Список литературы Фито-, бактериопланктон и детрит Верхневолжского водохранилища и незарегулированного участка Верхней Волги в 2011 г

- Алекин О.А. Общая гидрохимия. Л.: Гидрометеоиздат, 1970. 444 с.

- Волга и её жизнь. Л.: Наука, 1978. 348 с.

- Ворович И. И., Домбровский Ю. А., Жданов Ю. А., Ильичев В. Г., Сурков Ф. А. Структура и функция детрита в водных экологических системах//ДАН СССР, 1986. Т. 291, № 2. С. 488 -491.

- Гидрометеорологический режим озёр и водохранилищ СССР. Водохранилища Верхней Волги. Л.: Гидрометеоиздат, 1975. 292 с.

- ГОСТ Р 51592-2000. Вода. Общие требования к отбору проб воды.

- Григорьева И.Л., Комиссаров А.Б. Гидрохимическая характеристика некоторых водохранилищ Тверской области//Вестник Тверского государственного университета, № 31, 2009. Серия География и геоэкология. Выпуск 1 (6), 2009. С. 27-41.

- Комиссаров А.Б., Корнева Л.Г. Фитопланктон и гидрохимическая характеристика Верхневолжского водохранилища (оз. Волго) в 2011 г.//Материалы докладов Всеросс. конф. «Бассейн Волги в XXI-м веке: Структура и функционирование экосистем водохранилищ». Ижевск: Издатель Прмяков С.А., 2012 г. 380 с.

- Кузьмин Г.В. Фитопланктон: видовой состав и обилие//Методика изучения биогеоценозов внутренних водоёмов. М.: 1975 г.

- Отчётность по форме 2-ТП (водхоз) по Тверской области. Центр по мониторингу и охране водохранилищ Верхней Волги ФГВУ «Центррегионводхоз», 2012. 392 с.

- Семенченко В.П., Разлуцкий В.И. Экологическое качество поверхностных вод. Ставрополь: изд-во Ставропольск. гос. пед. ин-та, 2010. 329 с.

- Фомин Г.С. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам. Энциклопедический справочник. М.: Протектор, 1995. 624 с.

- Чермных Л.П., Комиссаров А.Б., Григорьева И.Л. Современное экологическое состояние водохранилищ Тверской области в условиях антропогенной нагрузки//Материалы Всеросс. конф. с междунар. участием «Водные и наземные экосистемы: проблемы и перспективы исследования», Вологда, 2008. 367 с.

- Carlson, R.E., Simpson J. A Coordinator's Guide to Volunteer Lake Monitoring Methods. North American Lake Management Society. 1996. 96 p.

- Chateauvert C.A., Lesack L.F.W., Bothwell M.L. Abundance and patterns of transparent exopolymer particles (TEP) in Arctic floodplain lakes of the Mackenzie River Delta//J.Geophys.Res. 2012. V.117. G04013, oi:10.1029/2012JG002132.

- Mostajir B., Dolan J.R., Rassoulzadegan F. A simple method for the quantification of a class of labile marine pico-and nano-sized detritus: DAPI Yellow Particles (DYP)//Aquat.Microb.Ecol., 1995. V. 9. P. 259-266.

- Porter K.G., Feig Y.S. The use of DAPI for identifying and counting aquatic microflora.//Limnol.Oceanogr., 1980. V. 25. No 5. P. 943-948.