Фитоценотическая приуроченость и онтогенетическая структура ценопопуляций Solidago virgaurea L. в национальном парке «Марий Чодра»

Автор: Полянская Татьяна Аркадьевна, Ведерникова Ольга Павловна, Самоукова Дарья Юрьевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Флористика

Статья в выпуске: 1-7 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье проведен анализ 15 ценопопуляций Solidago virgaurea L. в Национальном парке «Марий Чодра». Он показал, что наибольшие экологические возможности реализованы у этого вида по шкале солевого режима почв Tr – 59 %. Для этих ценопопуляций характерен базовый спектр с максимумом на особях в виргинльном онтогенетическом состоянии. Плотность ценопопуляций зависит от этапов их развития и максимальна в молодой нормальной ценопопуляции (ЦП 12 – 32 шт/м 2) и минимальна у стареющей нормальной (ЦП 6 – 9,2 шт/м 2), т.е. сокращается в 3,5 раза. По классификации Л.А. Животовского из 15 нормальных ценопопуляций – 8 молодые, 2 зреющие, 3 зрелые, 1 переходные и 1 стареющая.

Ценопопуляция, экологические шкалы, онтогенетическая структура

Короткий адрес: https://sciup.org/148200939

IDR: 148200939 | УДК: 630*182+574.3:582.998.2

Текст научной статьи Фитоценотическая приуроченость и онтогенетическая структура ценопопуляций Solidago virgaurea L. в национальном парке «Марий Чодра»

Золотарник обыкновенный, или золотая розга ( Solidago virgaurea L.) – многолетний, короткокорневищный травянистый поликарпик, гемикриптофит из семейства астровые – Asteraceae Dumort. На территории Республики Марий Эл золотарник обыкновенный встречается на всей территории, часто в лесах, на вырубках, опушках, оврагах, склонах, реже – на суходольных лугах [1]. Золотарник обыкновенный – лекарственное растение. С лекарственной целью используют верхушки цветущих побегов и листья в народной медицине, официально применяют в гомеопатии и ветеринарии. Он обладает антисептическим, вяжущим, ги-поазотеническим, гипотензивным, диуретическим, противовоспалительным, ранозаживляющим и успокаивающим действием, а также стимулирующим обмен веществ [2-4].

Цель работы – определение фитоценотической приуроченности и онтогенетической структуры ценопопуляций (ЦП) S. virgaurea в подзоне хвойношироколиственных лесов на территории национального парка «Марий Чодра» (Республика Марий Эл).

В данной работе использованы общепринятые геоботанические, популяционно-онтогенетические методы.

Для получения экологических параметров местообитаний ЦП S. virgaurea флористические списки сосудистых растений геоботанических описаний, обработаны с использованием компьютерной программы EcoScaleWin [5]. Оценка экологических режимов лесных фитоценозов произведена с помощью метода средневзвешенной середины интервала [6] по 10-ти амплитудным шкалам Д.Н. Цыганова [7]. Экологическое разнообразие S. virgaurea оценивалось с помощью фракций экологической валентности [8].

Экологическая валентность – мера приспособленности популяций конкретного вида к изменению только одного экологического фактора. Были определены потенциальная (PEV) и реализованная (REV) экологические валентности вида [8, 9]. Эффективность освоения экологического пространства вида конкретными ЦП оценивали при помощи коэффициента экологической эффективности (К. ec.eff ) [8]. В основе распределения видов по фракциям валентности лежит экспертная оценка, согласно которой стеновалентными считаются виды, занимающие менее 1/3 шкалы, эвривалентными – более 2/3 шкалы, остальные виды – мезовалент-ными [8, 9].

Для изучения ЦП S. virgaurea в пределах каждого фитоценоза случайным способом закладывали по 10 площадок размером 50 х 50 (см). С целью определения онтогенетического состояния и более детального морфологического анализа с площадок выкапывали все особи золотарника обыкновенного. В работе использована периодиза-ция онтогенеза, предложенная Т.А. Работновым [10] и дополненная А.А. Урановым [11] и вычислены плотность особей на 1 м2, коэффициент возрастности [11], индексы восстановления и замещения [12]. Тип ЦП S. vir-gaurea определяли, используя классификацию нормальных ЦП Л.А. Животовского [13].

ЦП 1 S. virgaurea расположена в ельнике осоковом. В древесном ярусе наряду с елью финской ( Picea Х fennica (Regel) Kom.) присутствует осина ( Populus tremula L.). Сомкнутость крон 0,2 – 0,3. Подлесок образован крушиной ломкой ( Frangula alnus Mill.), а подрост – единичными экземплярами дуба черешчатого ( Quercus robur L.). Общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса небольшое и составляет 30 – 35 %. Этот ярус состоит из ЦП 13 видов растений. С небольшим обилием доминирует S. virgaurea и ожика волосистая ( Luzula pilosa (L.) Willd.).

Одно из типичных мест произрастания этого вида выявлено нами в сосняке лишайниковом I (ЦП

-

2) . Основу древостоя составляет сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris L.) с небольшой примесью P. Х fennica (сомкнутость крон 0,1 – 0,2). Подрост представлен единичными экземплярами P. sylvestris . Травяно-кустарничковый ярус достаточно редкий (общее проективное покрытие составляет 20 – 25 %), доминирует ястребинка зонтичная ( Hieracium umbellatum L.), содоминантами являются: полевица тонкая ( Agrostis tenuis Sibth.), ландыш майский ( Convallaria majalis L.) и S. virgaurea , всего ЦП 13 видов травянистых растений. Хорошо развит мохово-лишайниковый ярус, проективное покрытие которого достигает 60 – 70 %.

ЦП 3 золотарника обыкновенного обнаружена в сосняке лишайниковом II. В ярусе А доминируют сосна обыкновенная и ель финская. В небольшом количестве присутствуют береза повислая ( Betula pendula Roth) и осина. В подлеске – крушина ломкая и рябина обыкновенная ( Sorbus aucuparia L.). В травяно-кустарничковом ярусе присутствуют ЦП 15 видов травянистых растений, доминирует S. vir-gaurea.

В сосняке зеленомошном расположена ЦП 4 золотарника обыкновенного. Первый ярус образует сосна обыкновенная, береза повислая и осина. В подросте – ель финская. В подлеске – волчье лыко обыкновенное ( Daphne mesereum L.) и жимолость лесная ( Lonicera xylosteum L.). В травянокустарничковом ярусе – ЦП 9 видов трав, доминирует S. virgaurea.

ЦП 5 S. virgaurea находится в сосняке брусничном. В древесном ярусе преобладает P. sylvestris . Немногочисленный подрост состоит из ели финской, возраст которого составляет 10 лет. Подлесок редкий, состоит из можжевельника обыкновенного ( Juniperus comminis L.). В травяно-кустарничковом ярусе c небольшим обилием доминируют брусника ( Vaccinium vitis-idaea L.), щитовник мужской ( Dryopteris filix-mas (L.) Schott) и майник двулистный ( Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt). Всего этот ярус составляют ЦП 17 видов травянистых растений.

ЦП 6 золотарника обыкновенного обнаружена в сосняке майниково-брусничном. В составе первого яруса присутствуют сосна обыкновенная, береза повислая, осина. В подросте отмечена также ель финская, в подлеске – бересклет бородавчатый ( Euonyuys verrucosa Scop.), волчье лыко обыкновенное, рябина обыкновенная. В травянокустарничковом ярусе – ЦП 14 видов травянистых растений.

В сосняке черничном находится ЦП 7 S. virgau-rea . В древесном ярусе преобладает P. sylvestris . Редкий подлесок состоит из можжевельника обыкновенного. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают ЦП черники ( Vaccinium myrtillus L.), вейника лесного ( Calamagrostis arundinacea (L.) Roth.). Всего в нем присутствуют ЦП 17 видов трав.

ЦП 8 золотарника обыкновенного изучена нами в березняке разнотравном I. Древесный ярус обра- зован B. pendula с P. tremula. Сомкнутость крон древостоя – 0,5 – 0,6. Подлесок образован ракитником русским (Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wotoszcz.) Klaskova и S. aucuparia. Общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 0,45 – 0,5 %. Доминантами являются S. virgaurea, марьянник лесной (Melampyron prаtense L.), кроме этих видов в этом ярусе присутствуют ЦП 17 видов травянистых растений.

В березняке разнотравном II находится ЦП 9 S. virgaurea . Древесный ярус образован B. pendula с P. tremula . Сомкнутость крон – 0,2. Ярус подлеска образован ракитником русским. Травяной покров хорошо развит и состоит из ЦП 10 видов. Общее проективное покрытие составляет 90 – 95 %.

ЦП 10 золотарника обыкновенного отмечена в березняке разнотравном III. В первом ярусе преобладает B. pendula и P. Х fennica . В подлеске обнаружены: лещина обыкновенная ( Corylus avellana L.), черемуха обыкновенная ( Padus avium L.), бересклет бородавчатый, вяз гладкий ( Ulmus laevis Pall.), пихта сибирская ( Abies sibirica L.). В травяно-кустарничковом ярусе присутствуют ЦП 17 видов трав.

В березняке разнотравном IV исследована ЦП 11 золотарника обыкновенного. В древесном ярусе преобладает береза повислая. Подлесок состоит из волчьего лыка обыкновенного, бересклета бородавчатого, жимолости лесной и рябины обыкновенной. В травяно-кустарничковом ярусе находятся ЦП 15 видов травянистых растений и кустарничков.

ЦП 12 S. virgaurea находилась в березняке злаково-разнотравном. Древесный ярус образуют береза повислая, ель финская, сосна обыкновенная, и липа сердцелистная ( Tilia cordata L.). В подлеске и подросте отмечены: волчье лыко обыкновенное, лещина обыкновенная, дуб черешчатый, малина обыкновенная (Rubus idaeus L.), рябина обыкновенная, бересклет бородавчатый, крушина ломкая, роза майская ( Rosa majalis L.), черемуха обыкновенная. В травяно-кустаничковом ярусе выделены ЦП 18 видов травянистых растений. Доминируют злаки, в том числе вейник тростниковидный ( Calamagrostis arundinaceae (L.) Roth) и овсяница красная ( Festuca rubra L.).

В березняке вейниковом была ЦП 13 золотарника обыкновенного. Подлесок состоит их редко встречающегося можжевельника обыкновен-ного. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают ЦП вейника тростниковидного, где обнаружены ЦП 17 видов травянистых растений.

ЦП 14 S. virgaurea располагалась в березняке снытевом. В древесном ярусе преобладала береза повислая. Подлесок средней густоты, состоял из бересклета бородавчатого, жимолости лесной и липы сердцелистной. В травяно-кустарничковом ярусе – ЦП 6 видов травянистых растений, с преобладанием сныти обыкновенной ( Aegopodium po-dagraria L.).

ЦП 15 S. virgaurea находилась в березняке золо-тарниково-разнотравном. В первом ярусе одновременно встречаются невысокие (до 30 см) B. pendula, Salix acutifolia Willd. , Salix cinerea L., единично – P. sylvestris и P. Х fennica. В этом фитоценозе доминантом был золотарник обыкно-венный. Общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 60 – 70 %, содоминатами – Calamagrostis epigeios (L.) Roth и полевица тонкая. В этом ярусе с небольшим обилием присутствовали ЦП 19 видов травянистых растений.

Результаты обработки геоботанических описаний фитоценозов показали, что S. virgaurea является гемистеновалентным видом по шкале увлажнения почв (Hd) и шкале солевого режима почв (Tr); мезовалентным – по шкале переменности увлажнения (fH); гемиэвривалентным – по термоклиматической (Tm), омброклиматической (Om), криокли-матической (Cr) шкале и шкале богатства почв азотом (Nt) и эвривалентным – по шкале континентальности климата (Kn), по кислотности почв (Rc) и шкале освещенности – затенения (Lc) (табл. 1).

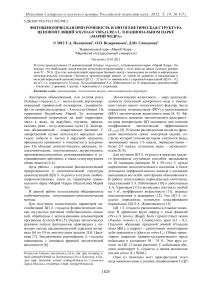

Таблица 1 . Экологические характеристики ценопопуляций S. virgaurea по шкалам Д.Н. Цыганова в национальном парке «Марий Чодра»

|

Диапазон шкалы (Цыганов, 1983) |

Экологическая позиция вида по шкале фактора (Цыганов, 1983) |

Потенциальная экологическая валентность |

Реализованная экологическая позиция |

Реализованная экологическая валентность |

К ec. ef.,. % |

|

TM (1 – 17) |

4 – 13 |

0,59 |

7,32 – 8.0 |

0,04 |

7 |

|

KN (1 – 15) |

3 – 12 |

0,67 |

7,0 – 8,46 |

0,1 |

15 |

|

OM (1 – 15) |

4 – 12 |

0,33 |

7,8 – 8,52 |

0,05 |

8 |

|

CR (1 – 15) |

4 – 13 |

0,60 |

6,77 – 8,0 |

0,08 |

12 |

|

HD (1 – 23) |

7 – 15 |

0,67 |

11,0 – 14,0 |

0,13 |

34 |

|

TR (1 – 19) |

1 – 8 |

0,42 |

4,32 – 9,0 |

0,25 |

59 |

|

NT (1 – 11) |

3 – 9 |

0,64 |

4,35 – 7,0 |

0,24 |

38 |

|

RC (1 – 13) |

1 – 11 |

0,85 |

5,24 – 9,0 |

0,29 |

34 |

|

FH (1 – 11) |

3 – 8 |

0,55 |

4,23 – 5,57 |

0,12 |

22 |

|

LC (1 – 9) |

1 – 9 |

0,89 |

3,0 – 5,0 |

0,22 |

25 |

Анализ геоботанических описаний, проведенных на территории национального парка «Марий Чод-ра», показал, что ЦП этого вида по климатическим шкалам произрастали в достаточно узких условиях: по термоклиматической шкале – в промежуточных условиях суббореального/неморального климата (баллы от 7,0 до 8,46), по шкале континентальности климата – в местообитаниях от промежуточного между субматериковым/материковым климатом и материковым климатом (баллы от 7,4 до 8,88). По омброклиматической шкале ЦП золотарника обыкновенного размещались на границе от субаридно-го/субгумидного до субгумидного климата (7,80 – 8,52). По криоклиматической шкале данные ЦП были изучены в условиях от умеренных зим до пограничных между умеренными и мягкими зимами (баллы 6,77 – 8,0). По шкале освещенности ЦП золотарника обыкновенного находились в условиях от полуоткрытых пространств до светлых лесов (баллы от 3,0 до 5,0).

Особое значение в распространении бореальных видов имеют почвенные факторы. По шкале увлажнения почв изученные ЦП находились в условиях увлажнения от сухо-лесолугового до промежуточного от влажно-лесолугового/сыро-лесо-лугового увлажнения (баллы 11,0 – 14,0); по шкале богатства почв ЦП размещались в экологических условиях от небогатых почв до богатых почв (4,32 – 9,0); по шкале богатства почв азотом ЦП золотарника обыкновенного произрастали в пограничных экологических условиях между бедными азотом почвами до достаточно обеспеченными азотом почвами (4,35 – 7,0); по шкале кислотности почв эти ЦП были изучены в местообитаниях от промежуточных между кислыми слабокислыми почвами до нейтральных почв (баллы 5,24 – 9,0). По шкале переменности увлажнения ЦП S. virgaurea находились в местообитаниях относительно устойчивого/слабо переменного увлажнения с баллами от 4,23 баллов до 5,57. В результате проведенных исследований показано, что экологические условия укладываются в большинство диапазонов в исследованных ЦП. Однако шкала солевого режима почв Tr выходит за пределы на 1 балл.

Золотарник обыкновенный по климатическим и почвенным факторам имеет индекс толерантности – 0,57. Следовательно, S. virgaurea мезобионтный вид.

Анализ онтогенетической структуры показал, что по классификации Л.А. Животовского [13] молодыми были ЦП 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12 и13, зреющим – ЦП 7, 14, зрелыми – ЦП 3, 8 и 15, переходной – ЦП 5, стареющей – ЦП 6. Все ЦП S. virgaurea – неполночленные. Чаще всего отсутствовали проростки, сенильные и субсенильные растения. В 10-ти ЦП преобладали особи генеративной фракции (ЦП 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15) и только в 5-ти – растения преге-неративного периода (ЦП 1, 2, 9, 10, 13) (табл. 2).

Наименьшие показания индекса восстановления нами обнаружены в березняке разнотравном I (ЦП 8 – 5,7 %), наибольшие – в сосняке зеленомошном, березняке разнотравном III и березняке вейниковом (ЦП 4, 10, 13 – 156,3 %). Индексы замещения в большинстве ЦП были невысокими и только в 2-х ЦП (березняке разнотравном III и березняке вейниковом) были больше 100 %. Коэффициенты возрас-тности и индекса эффективности достаточно высокие: Δ – 0,309 (ЦП 11) до 0,551 (ЦП 3), ω – 0,411 (ЦП 2) до 0,803 (ЦП 6). Общая плотность особей в изученных ЦП невысокая и колебалась от 9,2 (в стареющей нормальной неполночленной ЦП в сосняке майниково-брусничном) до 32,0 шт/м2 (в молодой нормальной полночленной ЦП в березняке злаково-разнотравном).

Для ЦП золотарника обыкновенного в условиях национального парка «Марий Чодра» характерен одновершинный базовый спектр. Колебания демографических параметров связаны с особенностями прохождения онтогенеза в разных экологических условиях. В ЦП преобладают особи генеративного периода, индексы восстановления, замещения, эффективности, коэффициент возрастности – достаточно высокие. Для особей S. virgaurea свойственно преимущественно семенное размножение.

Таблица 2 . Некоторые популяционные характеристики исследованных ЦП S. virgaurea

|

№ ЦП |

Фитоценоз |

Тип нормальных ЦП |

Доля участия фракций, % |

М, шт./м2 |

Индексы |

|||||

|

p–v |

g 1 -g 3 |

ss–sc |

I в., % |

I з., % |

Δ |

ω |

||||

|

1. |

Ельник осоковый |

Молодая, неполночленная |

52,1 |

22,9 |

25,0 |

19,2 |

49,4 |

15,7 |

0,383 |

0,457 |

|

2. |

Сосняк лишайниковый I |

Молодая, неполночленная |

49,1 |

18,2 |

32,7 |

22,0 |

26,5 |

22,2 |

0,464 |

0,402 |

|

3. |

Сосняк лишайниковый II |

Зрелая неполночленная |

16,2 |

58,1 |

25,7 |

12,4 |

27,8 |

19,2 |

0,551 |

0,669 |

|

4. |

Сосняк зеленомошный |

Молодая неполночленная |

46,4 |

53,6 |

– |

16,4 |

156,3 |

– |

0,332 |

0,601 |

|

5. |

Сосняк брусничный |

Переходная неполночленная |

42,0 |

55,4 |

2,6 |

15,2 |

76,2 |

72,7 |

0,334 |

0,588 |

|

6. |

Сосняк майнико во-брусничный |

Стареющая неполночленная |

13,0 |

87,0 |

_ |

9,2 |

15,0 |

_ |

0,480 |

0,803 |

|

7. |

Сосняк черничный |

Зреющая неполночленная |

18,5 |

66,7 |

14,8 |

10,8 |

27,8 |

22,7 |

0,454 |

0,685 |

|

8. |

Березняк разнотравный I |

Зрелая, неполночленная |

17,9 |

64,3 |

17,8 |

11,2 |

5,7 |

4,03 |

0,550 |

0,747 |

|

9. |

Березняк разнотравный II |

Молодая, неполночленная |

54,1 |

24,3 |

21,6 |

14,8 |

43,1 |

16,0 |

0,369 |

0,449 |

|

10. |

Березняк разнотравный III |

Молодая, полночленная |

51,0 |

32,7 |

16,3 |

19,6 |

156,3 |

104,2 |

0,331 |

0,499 |

|

11. |

Березняк разнотравный IV |

Молодая, неполночленная |

43,4 |

52,8 |

3,8 |

21,2 |

82,1 |

76,7 |

0,309 |

0,630 |

|

12. |

Березняк злаковоразнотравный |

Молодая, неполночленная |

36,2 |

55,0 |

8,8 |

32,0 |

65,9 |

56,9 |

0,382 |

0,619 |

|

13. |

Березняк вейниковый |

Молодая, полночленная |

51,0 |

32,7 |

16,3 |

19,6 |

156,3 |

104,2 |

0,331 |

0,499 |

|

14. |

Березняк снытевый |

Зреющая, неполночленная |

34,1 |

56,1 |

9,8 |

16,4 |

60,9 |

51,9 |

0,363 |

0,650 |

|

15. |

Березняк золотарни-ково-разнотравный |

Зрелая, неполночленная |

22,9 |

55,8 |

21,3 |

24,4 |

22,0 |

13,2 |

0,492 |

0,649 |

Список литературы Фитоценотическая приуроченость и онтогенетическая структура ценопопуляций Solidago virgaurea L. в национальном парке «Марий Чодра»

- Абрамов Н.В. Конспект флоры Республики Марий Эл. -Йошкар-Ола: МарГУ, 1995. -192 с.

- Wagener H.H. Zur Pharmacologie eines Solidago -Exstract -haltigen Venenmittels//Arzneimittel Forschung. -1966. -Bd. 16, № 7.

- Racz-Kotilla E., Racz G. Hypotensive and sedative effect of extracts obtained from Solidago virgaurea L.//Planta med. -1978. -Vol. 33, № 3. -P. 300.

- Палов М. Энциклопедия лекарственных растений. -М.: Мир, 1998. -467 с.

- Компьютерная обработка геоботанических описаний по экологическим шкалам с помощью программы EcoScaleWine/Е.В. Зубкова, Л.Г. Ханина, Т.И. Грохлина, Ю.А. Дорогова. -Йошкар-Ола, 2008. -96 с.

- Грохлина Т.И., Ханина Л.Г. Автоматизация обработки геоботанических описаний по экологическим шкалам//Принципы и способы сохранения биоразнообразия: сб. материалов II Всероссийской научной конференции. -Йошкар-Ола, 2006. -С. 87 -89.

- Цыганов Д.Н. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойно-широколиственных лесов. -М.: Наука, 1983. -196 с.

- Жукова Л.А. Оценка экологической валентности основных эколого-ценотических групп: подходы и методы//Восточноевропейские леса: история в голоцене и современность. -М.: Наука, 2004. -Кн. 1. -С. 256 -259.

- Экологические шкалы и методы анализа экологического разнообразия растений/Л.А. Жукова, Ю.А. Дорогова, Н.В. Турмухаметова, М.Н. Гаврилова, Т.А. Полянская. -Йошкар-Ола, 2010. -368 с.

- Работнов Т.А. Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых ценозах//Труды БИН АН СССР. Сер.3. Геоботаника. -М., 1950. -С. 7 -204.

- Уранов А.А. Возрастной спектр фитоценопопуляций как функция времени и энергетических волновых процессов//Биол. науки. -1975, №2. -С. 7 -34.

- Жукова Л.А. Динамика ценопопуляций луговых растений в естественных фитоценозах//Динамика ценопопуляций травянистых растений. -Киев: «Наукова Думка», 1987. -С. 9 -19.

- Животовский Л.А. Онтогенетические состояния, эффективная плотность и классификация популяций растений//Экология. -2001, №1. -С. 3 -7.