Фитоценотические связи редкого вида Carex brizoides L. (Cyperaceae) у восточного предела ареала

Автор: Курило В.А.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 4 т.19, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализированы данные об особенностях местообитаний реликтового вида Европы Carex brizoides, его приуроченность к определенным типам растительных сообществ, а также требования к экологическим условиям. Фитоценотические связи вида у восточной границы ареала в значительной мере напоминают таковые в пределах более удаленного к западу ценоареала вида. В наибольшей степени вид связан со свежими почвами, на которых формируются дубовые (в том числе с грабом) и сосново-дубовые ацидофитные леса, и с сырыми субстратами в долинах лесных рек и ручьев с гигро-мезофитными и гигрофитными черноольховыми лесами. Расселение вида в субконтинентальную часть Европы активно происходит во вторичных лесных местообитаниях. Нельзя сделать однозначного вывода о полемохорном происхождении C. brizoides в районе исследования, так как ареал вида в Восточной Европе не имеет существенных дизъюнкций, а его расширение к востоку может быть связано как с антропогенным воздействием, так и с климатическими трендами.

Реликтовый вид, растительные сообщества, экологические условия

Короткий адрес: https://sciup.org/148332070

IDR: 148332070 | УДК: 58.009 | DOI: 10.24412/2072-8816-2025-19-4-104-112

Текст научной статьи Фитоценотические связи редкого вида Carex brizoides L. (Cyperaceae) у восточного предела ареала

Carex brizoides L. – субокеанический центральноевропейский вид, представляющий собой реликт флоры третичного периода (Egorova, 1966). По предварительным данным, он возник от предковой формы C. colchica J. Gay, которая проникла в леса континента и распространилась по всей территории Европы и Сибири. Данный факт в настоящее время подтверждается находками на Дальнем Востоке C. diplasiocarpa V. I. Krecz. – вида, родственного C. brizoides (Egorova, 1966). Т.В. Егорова отмечает, что вид может встречаться и в горах, но «лишь в южных частях своего ареала, обычно оторванных от основной его части» (Egorova, 1966: 114).

Сведения о распространении Carex brizoides у восточного предела ареала, в том числе на юго-западе бывшего СССР, появились в первой половине XX в. И.К. Пачоский (Pachoskiy, 1900) отмечал, что на территории Беловежской пущи (трансграничная территория западной Беларуси и восточной Польши) данный вид был редок. Однако в настоящее время на территории Польши C. brizoides широко распространена в южной части страны в сообществах тенистых лесов разного состава .

С.С. Станков и В.И. Талиев (Stankov, Taliev, 1949) привели вид для территории Белорусской ССР (Белостокская, Могилевская и Минская области). Кроме того, вид отмечался у ст. Буда Кошелевская в Гомельской области БССР (Flora…, 1949). Следуя современному обзору распространения C. brizoides в Беларуси (Flora…, 2017), вид встречается в широколиственных и смешанных, реже хвойных и мелколиственных лесах, на опушках, по кустарникам. Приурочен вид в основном к центральным и восточным регионам республики, в южной ее части встречается редко, в северной – единично, где может рассматриваться как чужеродный вид, в частности, если встречается по склонам автодорог, железнодорожных путей и в парках. Авторы очерка о виде полагают, что на сегодняшний день вид продолжает расширять свой ареал в восточном и северном направлениях, причем распространяется «из парков, где использовался как почвопокровное растение» (Flora…, 2017: 386). Отмечена и проблема ошибок идентификации вида, который ранее часто приводился в справочной литературе «ошибочно, вместо неверно определенных образцов C. praecox, C. canescens и др.» (Flora…, 2017: 386).

На территории Украинской ССР С.С. Станков и В.И. Талиев (Stankov, Taliev, 1949) указали вид для Житомирской, Николаевской, Волынской, Каменец-Подольской и Киевской областей: «по лесам и кустарникам». Позднее в УССР вид был известен «в широколиственных лесах спорадически и только на правобережье, в Полесье, Лесостепи и отчасти Степи»; южная граница вида проходила приблизительно от Днепропетровска до Кишинева (Dobrochaeva et al., 1987).

В обзоре по флоре средней полосы европейской части России (Mayevskiy, 2014) вид отмечен в Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской и Тверской областях. На данной территории впервые осока трясунковидная была найдена А.Д. Булоховым в 1973 году (BRSU) в Новозыбковском районе Брянской области. Из других ее районов на тот момент вид не был известен. П.З. Босек в обзоре флоры Брянской области (Bosek, 1975) C. brizoides не привел, что дало основание рассматривать указанные выше местонахождения «восточным пределом ареала этого вида» (Bulokhov, 1975: 873). Впоследствии вид вновь отмечался на территории Брянской области как редкий и приуроченный к местообитаниям центральноевропейского вида Carpinus betulus у восточного предела своего распространения в Европе (Bulokhov et al., 1981). Последующие находки позволили утверждать, что C. brizoides встречается в Красногорском, Климовском, Жуковском, Карачевском и Навлинском районах Брянской области в свежих и сырых широколиственных лесах (Bulokhov, Velichkin, 1998). На сегодняшний день C. brizoides занесен в Красную книгу Брянской области (Krasnaya…, 2016) как редкий вид на восточной границе своего ареала, где известен на территории 13 районов: Злынковский, Красногорский, Новозыбковский, Климовский, Унечский, Почепский, Мглинский, Трубчевский, Клетнянский, Жуковский, Карачевский, Навлинский, Суземский.

Н.Н. Панасенко (Panasenko, 2021) отметил, что на территории Брянской области наиболее крупные ценопопуляции C. brizoides встречаются в юго-западных районах и высказал мнение, что по аналогии с Ленинградской областью (Sennikov, 2012) и средней Россией (Калужская, Орловская, Смоленская и Тверская области) вид может и здесь рассматриваться в отдельных местонахождениях в качестве полемохора – занесенного в результате боевых действий времен Великой Отечественной войны. Подчеркивается также, что каждую находку необходимо анализировать отдельно.

В настоящее время известны 78 гербарных сборов вида с территории России, в том числе 30 из Брянской (BRSU), 19 из Орловской (OHHI, MHA, MW), 14 из Калужской (MHA, MW), 13 из Смоленской (MHA, MW), а также по 1 из Тверской и Ленинградской областей (MHA, MW). В большинстве местонахождений на территории Калужской, Смоленской и Тверской областей вид отмечается в качестве чужеродного.

На платформе iNaturalist в проекте «Флора России и Крыма» на сегодняшний день зафиксирована 21 находка C. brizoides, из которых 7 – на территории Ленинградской, 1 – Смоленской и 13 – Брянской областей.

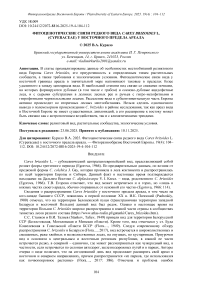

Находки образцов C. brizoides , относящиеся к гербарным сборам и зафиксированные на платформе iNaturalist в пределах восточной границы ареала вида, отражены ниже в виде соответствующей картосхемы (рис. 1).

В последние десятилетия в разных регионах на юго-западе России были обнаружены местонахождения C. brizoides , что позволяет расширить ареал этого вида на субконтинентальные регионы Восточной Европы. Для выяснения возможных географических направлений расселения вида автором статьи с 2022 г. проводятся сравнительные исследования генетического полиморфизма ценопопуляций C. brizoides на гербарных материалах из югозападных областей России и Республики Беларусь (Kurilo, в печати). Однако в качестве важного источника для решения вопроса о происхождении удаленных к востоку локалитетов вида необходимо сравнение его фитоценотических связей в разных частях ареала, позволяющее предположить общие тренды расселения.

Материалы и методы

Изучение фитоценотических связей Carex brizoides на юго-западе России выполнено на основе анализа опубликованных литературных данных, гербарных материалов (BRSU, MHA, MW, OHHI) и личных наблюдений автора в 2022–2025 гг.

Фитоценотические связи рассматриваются нами как разнообразие типов растительных сообществ, в которых встречается C. brizoides , классифицированных на основе любого подхода (Bulokhov et al., 2016). Проведено сравнение фитоценотических связей вида на юго-западе России и на сопредельных территориях в Беларуси, Польше и на Украине.

Рис. 1 . Картосхема распространения Carex brizoides у восточной границы ареала

Fig. 1 . A cartographic diagram of the distribution of Carex brizoides at the eastern boundary of its area

Результаты и обсуждение

В средней полосе европейской части России (Mayevskiy, 2014) отмечено, что вид приурочен к затененным лиственным лесам с песчаной почвой и старым паркам. Однако спектр местообитаний вида на данной территории значительно шире. На сегодняшний день вид рассматривается в составе экологической группы подрода Vignea, представители которого характерны для затененных широколиственных и хвойно-широколиственных лесов или их опушек (Egorova, 1966, 1999; Alekseev, 1996). C. brizoides встречается в лесных фитоценозах разного состава, преимущественно в свежих и сырых широколиственных лесах (Bulokhov, Velichkin, 1998). А.Д. Булохов (Bulokhov et al., 1981) привел перечень типов сообществ, в которых C. brizoides выступала в качестве доминанта травяного яруса, по причине чего играла ценообразующую роль: ольшатник с дубом трясунковидноосоковый ассоциации Querceto-Alnetum brizoidis caricosum; березняк с дубом трясунковидноосоковый ассоциации Querceto-Betuletum brizoidis caricosum; сосняк с дубом трясунковидноосоковый ассоциации Querceto-Pinetum brizoidis caricosum. Позднее было отмечено, что C. brizoides в этом регионе растет в сосново-дубовых, дубовых, грабово-дубовых и производных березовых и осиновых, а также дубово-ольховых с грабом лесах (Krasnaya…, 2016).

О.В. Морозова (Morozova, 1999), характеризуя лесную растительность заповедника «Брянский лес» и Неруссо-Деснянского Полесья отметила вид в составе сообщества Carex brizoides–Quercus robur в рамках порядка ацидофитных дубовых и сосново-дубовых лесов на бедных почвах Quercetalia roboris Tx. 1931, которое объединяет берёзово-осиново-дубовые ацидофитные кустарничково-разнотравные леса c доминированием C. brizoides .

Впоследствии данные о фитоценотической приуроченности C. brizoides были вновь расширены А.Д. Булоховым. Он отмечал вид в зональных сообществах мезофитных еловошироколиственных лесов неморального состава запада Русской равнины и Прибалтики Mercurialo perennis-Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch in Bulokhov et Semenishchenkov

2015 и, в частности, ее субасс. carpinetosum betuli Bulokhov et Solomeshch in Bulokhov et Semenishchenkov 2015, которые распространены на северо-восточной границе ареала Carpinus betulus только в Брянской области (и, по-видимому, в сопредельных районах Беларуси и Украины), очень редко (Bulokhov, Solomeshch, 2003).

В 2005-2006 гг. в Брянской области были описаны сообщества широколиственных и хвойношироколиственных лесов, в травяном покрове которых доминирует C. brizoides (Bulokhov, Radygina, 2012): трясунковидноосоковая дубрава Quercus robur-Carex brizoides [Fagetalia sylvaticae Pawłowski 1928] (ныне – Carpinetalia betuli P. Fukarek 1968) – базальное сообщество (рис. 2); трясунковидноосоковый осинник Populus tremula-Carex brizoides и березняк Betula pendula-Carex brizoides, которые, по всей видимости, возникают по местам вырубок трясунковидноосоковых дубняков с участием ели и липы; сосняк трясунковидноосоковый с участием дуба Pinus sylvestris-Quercus robur-Carex brizoides (рис. 3); ольшатник трясунковидноосоковый с участием граба обыкновенного Alnus glutinosa-Carpinus betulus-Carex brizoides. Среди вышеперечисленных типов сообществ, отнесенных к союзу Querco roboris-Tilion cordatae Solomeshch et Laiviņš ex Bulokhov et Solomeshch in Bulokhov et Semenishchenkov 2015, сообщества трясунковидноосоковых дубняков и производные от них березняки предпочитают светло-серые кислые почвы, небогатые минеральным азотом, а аналогичные осинники – дерново-слабоподзолистые почвы (Bulokhov, Radygina, 2012). Позднее А.Д. Булохов и Ю.А. Семенищенков (Bulokhov, Semenishchenkov, 2012), проводя ботаникогеографическое районирование Брянской области, отметили еще один тип сообществ – грабово-сосновые леса: Pinus sylvestris-Carpinus betulus. Ю.А. Семенищенков в бассейне Верхнего Днепра отмечает вид в составе гигро-мезофитных черноольшаников асс. Urtico dioicae-Alnetum glutinosae Bulokhov et Solomeshch 2003 var. typica союза пойменных черноольховых лесов на богатых почвах в неморальной зоне Европы Alnion incanae Pawłowski et al. 1928 (Semenishchenkov, 2016).

-

C. brizoides упоминается в работах, посвященных флоре сосудистых растений заповедника «Брянский лес» как вид опушек хвойно-широколиственных лесов, причем «за пределами своего сплошного распространения» (Evstigneev, Fedotov, 2007).

М.Н. Абадонова (Abadonova, 2010) указывает C. brizoides как редкий вид на территории Орловской области как на северо-восточной границе ареала по широколиственным и смешанным лесам. Гербарные сборы OHHI относятся к осоковым дубравам, смешанным лесам и их вырубкам, сырым лугам у соснового леса, дубово-сосново-осиново-березовым лесам рядом с ольшаниками у ручья и обочинам дороги (Radygina, Abadonova, 1989-2008; OHHI). Кроме того, отмечается, что вид в охранной зоне национального парка «Орловское полесье» в окрестностях деревни Тросна «выходит на открытые места – опушки и луговины, образуя обширные сплошные заросли» (Abadonova, 2010: 58). Позднее интересные данные, касающиеся фитоценотических связей C. brizoides и ее экологических особенностей на материалах из Орловской области отметили Л.Л. Киселева с соавторами (Kiseleva et al., 2019). В период с 2009 по 2012 гг. в национальном парке «Орловское Полесье» осока была найдена в дубово-сосновоберезовом лесу, трясунковидноосоковом ольшанике и на вырубке, заросшей Betula pendula , Picea abies и Pinus sylvestris (Kiseleva et al., 2019). В актуальном «Конспекте флоры Орловской области» (Kiseleva et al., 2024) сказано, что Carex brizoides L. в Орловской области встречается в смешанных и широколиственных лесах, причем достаточно редко, и имеет, по мнению А.В. Щербакова с соавторами (Scherbakov et al., 2013), полемохорное происхождение.

Следуя мнению А.Д. Булохова (Krasnaya…, 2016), синэкологический оптимум вида соответствует свежим и влажноватым почвам. Как отмечает Л.Л. Киселева (Kiseleva et al., 2019) с соавторами, C. brizoides является стеновалентным по отношению к комплексу климатических факторов, стеновалентным – к факторам увлажнения и богатства почвы, гемистеновалентным – к кислотности почвы, гемиэвривалентным – к обеспеченности почвы минеральным азотом и эвривалентным в отношении фактора освещенности.

На соседних более южных и западных территориях фитоценотические связи осоки трясунковидной реализуются в сообществах нескольких типов. О.О. Орлов с соавторами (Orlov et al., 2000) в Центральном Полесье Украины приводит C. brizoides как диагностический вид для асс. Carici brizoidi-Quercetum robori Orlov et al. 2000 var. Rhododendron luteum, которые, по мнению автора, соответствуют установленным на доминантной основе ассоциациям Quercetum franguloso-caricosum (brizoides), Quercetum coryloso-caricosum (brizoides) и Quercetum-Pinetum franguloso-caricosum (brizoides). Сообщества этой ассоциации, как правило, формируются на дерново-слабоподзолистых супесчаных почвах, иногда слегка оторфованных (Orlov et al., 2000).

Рис. 2. Дубрава трясунковидноосоковая Quercus robur-Carex brizoides с участием Carex pilosa (Автор фото: Курило В.А.)

-

Fig. 2. Quercus robur-Carex brizoides shaker oak forest with Carex pilosa

Рис. 3. Cосняк трясунковидноосоковый с участием дуба Pinus sylvestris-Quercus robur-Carex brizoides (Автор фото: Панасенко Н.Н.)

Западнее вид широко встречается в сообществах ацидофитных широколиственных лесов на небогатых почвах асс. Calamagrostio arundinaceae–Quercetum roboris (Польша), Galio sylvatici– Carpinetum betuli (R. Tx. 1937) Oberdorfer 1957 (Польша), Luzulo luzuloidis–Quercetum petraeae Hilitzer 1932 (Германия), Holco mollis–Quercetum roboris Scamoni 1935 (Чехия) (Semenishchenkov, 2018).

Заключение

Анализируя разнообразие местообитаний и фитоценотических связей C. brizoides у восточной границы ареала, можно сделать вывод, что они в значительной мере напоминают таковые в пределах более удаленного к западу ценоареала вида. В наибольшей степени вид связан, с одной стороны, со свежими почвами, на которых формируются дубовые (в том числе с грабом) и сосново-дубовые ацидофитные леса, и, с другой, – с сырыми субстратами в долинах лесных рек и ручьев с гигро-мезофитными и гигрофитными черноольховыми лесами.

Расселение вида в субконтинентальную часть Европы активно происходит во вторичных лесных местообитаниях – на вырубках с формирующимися мелколиственными (осиновые и березовые), а также преимущественно вторичными грабовыми лесами у восточного предела его ареала на Русской равнине, по сырым полянам антропогенного и зоогенного происхождения, где вид нередко выступает в качестве доминанта в травостое. Такие экотопы на больших площадях формировались после разрушительных для лесных фитоценозов военных действий во время Великой Отечественной войны, а также после бессистемных рубок второй половины XX в. на юго-западе России. Можно предположить, что вид мог расселяться в первой половине ХХ в. из парковой культуры, однако точных сведений о его культивировании на территории изучаемых регионов России не обнаружено.

Нельзя сделать однозначного вывода о полемохорном происхождении C. brizoides в районе исследования, то есть о ее заносе во время боевых действий во время Великой Отечественной войны, так как ареал вида в Восточной Европе не имеет существенных дизъюнкций, а его расширение к востоку может быть связано как с антропогенным воздействием, так и с климатическими трендами – общее потепление последних десятилетий со смягчением холодных зим. Данное утверждение в будущем может быть продемонстрировано моделированием потенциального ареала вида в районе исследования.

Благодарю доктора биологических наук, профессора кафедры биологии Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского Ю.А. Семенищенкова за консультации и помощь в подготовке статьи.