Фитоиндикация процесса формирования абразионно-аккумулятивных отмелей Волгоградского водохранилища

Автор: Баранова Мария Сергеевна, Кочеткова Анна Игоревна, Брызгалина Елена Сергеевна, Филиппов Олег Васильевич

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Геоэкология и природопользование

Статья в выпуске: 1 т.12, 2022 года.

Бесплатный доступ

Следствием размыва берегов и вдольберегового транспорта наносов стало активное формирование абразионно-аккумулятивных отмелей в непосредственной близости от береговой линии Волгоградского водохранилища. Зарастание водохранилищ высшей водной растительностью помимо уровенного режима определяется процессом размыва берегов и формирования прибрежных отмелей. Целью нашего исследования стало выявление фитоиндикаторов процесса развития отмелей. Материалами работы послужили данные полевых исследований Волгоградского водохранилища 2010-2020 гг., архивные данные 1962-2010 гг., литературные источники, спутниковые снимки. Полевые методы исследования включают в себя: батиметрическую съемку отмелей, стандартные методы наблюдения за отступанием бровки берега, оконтуривание растительных группировок, геоботаническое описание высшей водной растительности. Применены следующие аналитические методы: картографический, графический, математический, методы работы со спутниковыми снимками и ГИС-технологиями. В исследовании рассчитана ширина прибрежных отмелей, вычислена степень зарастания акватории водоема, определены стадии развития отмелей в зависимости от распространения сообществ высшей водной растительности, выявлены виды-фитоиндикаторы процесса развития отмелей и отделения заливов от основной акватории водоема. Нарастание прибрежных отмелей продолжается так как динамично продолжается процесс размыва. Активное развитие отмелей за 1962-2010 гг. с затуханием процесса в конце периода способствовало формированию на мелководьях зарослей высшей водной растительности и увеличению степени зарастания с 0,9 % до 10,5 %. В 2010-2018 гг. лимитирующим фактором зарастания мелководий стало колебание уровня воды. В зависимости от распространения сообществ высшей водной растительности выделено 3 стадии развития абразионно-аккумулятивной отмели: ранняя, зрелая и затухающая. Активное отделение залива начинается при переходе береговой отмели в зрелую стадию. На это указывает динамичное развитие в устье залива формаций погруженных гидрофитов и гелофитов. Фитоиндикаторами процесса выступают погруженные гидрофиты рдест пронзеннолистный, рдест блестящий и рдест гребенчатый и гелофиты тростник обыкновенный и рогоз узколистный.

Волгоградское водохранилище, абразионно-аккумулятивные отмели, зарастание, фитоиндикация, стадии развития прибрежных отмелей, процесс отделения заливов

Короткий адрес: https://sciup.org/149140602

IDR: 149140602 | УДК: 504.455, | DOI: 10.15688/nsr.jvolsu.2022.1.7

Текст научной статьи Фитоиндикация процесса формирования абразионно-аккумулятивных отмелей Волгоградского водохранилища

DOI:

Цитирование. Баранова М. С., Кочеткова А. И., Брызгалина Е. С., Филиппов О. В. Фитоиндикация процесса формирования абразионно-аккумулятивных отмелей Волгоградского водохранилища // Природные системы и ресурсы. – 2022. – Т. 12, № 1. – С. 54–66. – DOI:

Введение. Процесс разрушения берегов морей и крупных равнинных водохранилищ вместе с производными процессами (вдоль-берегового транспорта и седиментации продуктов разрушения) становится на сегодняшний день одним из наиболее актуальных [1, 3, 14, 15, 18, 19]. В результате транспортировки материала с берега в подводную часть водоема происходит формирование прибрежных абразионно-аккумулятивных отмелей (далее – ААО) в непосредственной близости от береговой линии [1; 12].

ААО являются как последствием размыва берегов, так и фактором, влияющим на этот процесс, так как становятся своеобразным барьером, сдерживающим энергию волнения при подступах к береговому уступу [2; 6; 12]. Мерой развития процесса переформирования берега является протяженность выработанной им прибрежной отмели. Предельная ширина отмели приводит к полной диссипации энергии ветровых волн и прекращению размыва берега [11; 12].

Под термином «абразионно-аккумулятивная отмель» в своем исследовании мы будем понимать прибрежную отмель, образованную вследствие аккумуляции продуктов разрушения берегов. По своему генезису ААО относится к аккумулятивным формам. Используя термин «абразионно-аккумулятивные», мы хотим подчеркнуть, что такие формы рельефа сложены продуктами размыва (абразии) берегов.

Переформирование берегов вместе с производными процессами активно развивается и на Волгоградском водохранилище, наиболее динамично – на его озерном участке (плотина Волжской ГЭС – пос. Ровное). С момента наполнения водоема до проектных отметок высот (1961 г.) ширина отмелей устойчиво и достаточно быстро нарастала. Наиболее быстрыми темпами процесс развития ААО идет на левобережье, сложенном менее устойчивым к размыву породами [12].

Мониторинг процесса разрушения берегов Волгоградского водохранилища осуществляется «Волгоградским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» – филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Северо- 56

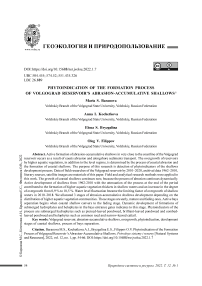

Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Волгоградский ЦГМС) с момента наполнения чаши водоема (1960). Начиная с 1997 г., наблюдения за процессом проводились преподавателями направления подготовки «Экология и природопользование» Волжского филиала ВолГУ во время экспедиций по проекту «Волжский плавучий университет». Сеть пунктов многолетних стационарных наблюдений за переформированием берегов водоема (УПБ) в настоящее время состоит из 9 действующих участков, включающих 27 поперечных створов (см. рис. 1).

Большие темпы размыва за весь период существования водохранилища характерны для берегов в пределах расширенных и более глубоких участков водоема (УПБ Бережнов-ка, Новоникольское, Нижний Балыклей). Берега в зонах сужений определяются замедленными темпами отступания (УПБ Бурты, Пролейский и др.) [12]. Среднегодовые темпы размыва в настоящее время составляют на левом берегу 1,25–2,08 м/г, на правом – 0,10–0,42 м/г [2].

Высшая водная растительность (далее – ВВР; макрофиты) выступает одним из главных компонентов аквального ландшафта, поддерживающего геоэкологическое равновесие в нем. Макрофиты выполняют важную средообразующую, трофическую функцию в водных экосистемах. ВВР участвует в процессах формирования качества воды, обеспечивает новообразование органического вещества в процессе фотосинтеза [4; 9; 11; 16; 17; 20]. Зарастание Волгоградского водохранилища, помимо уровенного режима, определяется процессом размыва берегов и формирования прибрежных отмелей [7].

Зарастание, при его чрезмерном развитии, может оказывать негативное воздействие на экосистему водоема. Заросли водных растений оказывают гидравлическое сопротивление потоку, уменьшают скорость течения воды и увеличивают скорость осаждения взвешенных веществ [11]. ВВР формирует около 30 % общей первичной продукции водоема. Однако интенсивное зарастание приводит к деградации наиболее ценных рыбопродуктивных мелководных участков [13].

Бережновка

Бурты

Пролейский

2014 2015

12.0

10.0

^ 8.0

I 6.0

I 4.0

2.0

0.0

КМ

20 30 40

400.0

350.0

300.0 8

| 250.0

о

2 200,0

= 150,0

Молчановка

Ураков Бугор / Нижний Ураков/ ^'

Беленький

Песчаный

,‘"Нижний

* Балыклей

-ААО участка Нижний Балыклей

•ААО участка Бережновка ______

ААО участка Новоникольское

Широкая Балка

Крутой '

1 Кислово

Условные обозначения

♦ Активно отделяющиеся заливы Плотина Волжской ГЭС Острова

□ Волгоградское водохранилище

Рубежный

Безымянный-3

Гусева

Пичуга-

Южный'

\ Карагачева Балка

(• I

Новоникольское

100,0

50.0

Рис. 1. Обзорная карта Волгоградского водохранилища с действующими УПБ и активно отделяющимися заливами

Целью настоящего исследования стало выявление фитоиндикаторов процесса формирования прибрежных абразионно-аккумулятивных отмелей.

Задачи исследования:

-

1) провести расчет ширины прибрежных отмелей действующих УПБ Волгоградского водохранилища;

-

2) вычислить степень зарастания акватории водоема;

-

3) определить стадии развития отмелей в зависимости от распространения сообществ высшей водной растительности;

-

4) выявить виды-фитоиндикаторы процесса развития отмелей и отделения заливов от основной акватории Волгоградского водохранилища.

Материалы и методы

-

1. Ширина прибрежных отмелей .

-

2. Зарастание мелководий водохранилища.

В работе использованы материалы профилирования в пределах береговых отмелей УПБ за 1962–1995 гг. (данные предоставлены в рамках сотрудничества Волгоградским ЦГМС) и 1999–2000, 2009–2010 гг. (данные Волжского филиала ВолГУ). Следует отметить, что профилирование на всех поперечных створах последний раз проводилось в 1994– 2000 годы. В 2009–2010 гг. проводилось профилирование только на отдельных створах некоторых УПБ.

В 2013–2016 гг. нами была проведена батиметрическая съемка береговых отмелей шести участков. Материалы съемки также послужили основой для получения поперечных профилей и расчета ширины абразионно-аккумулятивной отмели (L).

Полевые методы исследования включают в себя: гидростатическое нивелирование береговых отмелей УПБ с помощью эхолотного комплекса Lawrence; стандартные методы наблюдения за отступанием бровки берега на участках (ЛЗМ-20, нивелировочные комплекты Nicon Ac-2s и Н3); определение GPS-координат уреза водохранилища GPS-приемником Garmin.

Применены следующие аналитические методы исследования: математический для проведения необходимых расчетов, анализа и обобщения полученных результатов; графи- ческий для построения профилей и получения взаимосвязи изучаемых величин.

Значения L были определены по графикам поперечных профилей как расстояние от подошвы берегового уступа до внешнего края отмели. На УПБ Молчановка, Пролейский, Ураков Бугор, Пичуга-Южный во время последнего обследования было проведено профилирование на изученных створах. На всех остальных участках вычисление проведено по данным гидростатического нивелирования береговой отмели.

По графикам поперечных профилей в программе Excel были проведены линии тренда и получены уравнения зависимости ширины отмели от количества лет ее развития. Значения коэффициента детерминации (R2) составляют не менее 0,95, что говорит об установившейся высокой связи между изучаемыми величинами. Дополнительно по линии тренда и полученным уравнениям зависимости мы вычислили значения L на последующие годы, вплоть до 2020.

Материалами работы послужили данные полевых наблюдений зарастания мелководий 2010–2020 гг. в ходе проекта «Волжский плавучий университет», литературные источники и спутниковые снимки Landsat 4-5 (TM), Landsat 7 (ETM+), Landsat 10 (OLI) 1991– 2018 гг. (синтез каналов 5-4-3) [21].

Полевые методы включают в себя оконтуривание и геоботаническое описание высшей водной растительности. Сплошное оконтуривание растительных группировок проводилось с лодки с помощью GPS-приемников Garmin. Полевые исследования были реализованы в июле, в период максимальной физиологической активности высших водных растений. При изучении зарастания отмелей использовались методики В.М. Катанской (1981) [5], В.Г. Пап-ченкова (2001) [10], видовой состав ВВР был определен по методике Л.И. Лисицыной, В.Г. Папченкова, В.И. Артеменко (2009) [8].

Для оценки степени зарастания отмелей использовались аналитические методы исследования: картографический метод, методы работы со спутниковыми снимками и ГИС-технологиями, математические методы и метод анализа литературных источников.

Площади зарастания высшей водной растительностью всего Волгоградского водохранилища и его отдельных участков за период 1991–2018 гг. были получены с использованием картографического метода исследования путем векторизации зарослей на базе программных комплексов ScanEx Image Processor 3.6.9 и ArcGis 10.3. Выделение макрофитов производилось методом ISODATA. Корректность результатов дешифрирования снимков проверялась данными полевого картографирования репрезентативных участков зарастания. Процент зарастания рассчитывался как отношение площади участка водохранилища к соответствующему значению площади зарослей на нем.

Результаты и их обсуждение

-

I. Ширина абразионно-аккумулятивных отмелей исследованных участков Волгоградского водохранилища.

Анализ массива данных с 1962 г. показал, что происходит постепенное нарастание отмелей всех изученных участков, что говорит об активном продолжении процесса переформирования берега (см. табл.). На береговых отмелях участков активного размыва (Бе-режновка, Нижний Балыклей, Новоникольское) выявлен практически линейный тренд увеличения L, несмотря на некоторое замедление процесса с 1990 г. (см. графики на рис. 1). Наибольшую ширину среди всех изученных к 2020 г. имеют ААО этих участков (250–370 м). Прибрежная отмель расширяется за счет наращивания призмы размыва. Поступившие в результате отступания берега наносы на ней практически не накапливаются.

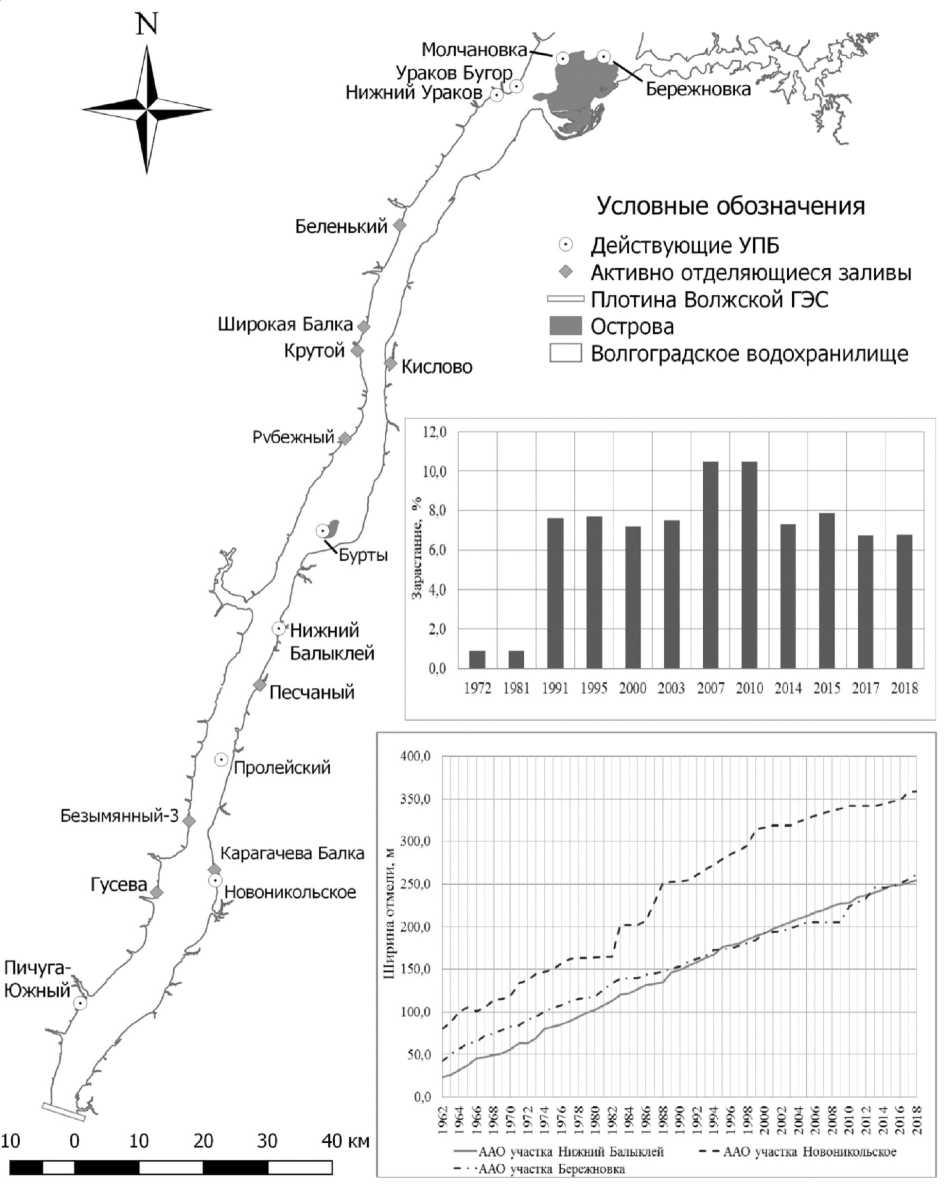

У всех остальных действующих УПБ наблюдается некоторое замедление нарастания отмелей в процессе их развития: Пичуга-Южный (с 1970 г.), Молчановка (с 1973 г.), Ураков Бугор (с 1990 г.), Пролейский (с 1995 г.), Нижний Ураков (с 2000 г.), Бурты

Ширина абразионно-аккумулятивных отмелей УПБ Волгоградского водохранилища

|

Название участка, берег |

№ профиля |

Год последнего обследования |

L, м |

Среднегодовая скорость нарастания отмели в современный период, м/год |

|

|

На момент обследования |

Расчет на 2020 г. |

||||

|

Участки с периодом наблюдения с 1958 г. |

|||||

|

Бережновка, берег острова |

60 |

2013 |

246 |

270 |

4,4 |

|

61 |

2013 |

246 |

273 |

4,2 |

|

|

62 |

2013 |

246 |

260 |

5,4 |

|

|

Молчановка, берег острова |

57 |

1994 |

86 |

142 |

2,9 |

|

58 |

1994 |

91 |

161 |

3,1 |

|

|

59 |

1994 |

94 |

195 |

3,2 |

|

|

Нижний Балыклей, левый |

52 |

2015 |

248 |

257 |

4,6 |

|

53 |

2015 |

248 |

261 |

4,5 |

|

|

54 |

2015 |

248 |

260 |

4,6 |

|

|

Новоникольское, левый |

49 |

2013 |

342 |

368 |

8,0 |

|

50 |

2013 |

342 |

370 |

8,0 |

|

|

51 |

2013 |

342 |

369 |

8,2 |

|

|

Пичуга-Южный, правый |

5 |

2010 |

32 |

42 |

0,9 |

|

6 |

2010 |

32 |

39 |

1,1 |

|

|

Участки с периодом наблюдения с 1987 г. |

|||||

|

Бурты, берег острова |

1 |

2015 |

156 |

159 |

1,6 |

|

2 |

2015 |

156 |

161 |

2,2 |

|

|

Пролейский, берег острова |

2 |

2016 |

155 |

157 |

2,3 |

|

3 |

2016 |

154 |

157 |

2,5 |

|

|

Ураков Бугор, правый |

1 |

2000 |

17 |

21 |

0,4 |

|

2 |

2000 |

19 |

21 |

0,5 |

|

|

3 |

2000 |

18 |

21 |

0,5 |

|

|

Нижний Ураков, правый |

1 |

2013 |

162 |

164 |

2,6 |

|

2 |

2013 |

162 |

165 |

2,2 |

|

|

3 |

2013 |

162 |

163 |

2,7 |

|

(с 2010 г.). Однако процесс все еще продолжается невысокими темпами (рис. 2). Эти участки определяются значительно меньшей скоростью разрушения берега, вынесенный материал успевает аккумулироваться в пределах ААО. УПБ Бурты, Пролейский, Нижний Ураков, Молчановка характеризуются средней скорость отступания берега. Их отмели, согласно вычислениям, тоже имеют значительную ширину к 2020 г. (150–160 м и более). Минимальные значения L имеют правобережные участки Пичуга-Южный и Ураков Бугор (20–30 м), что объясняется особенностями этих УПБ. Значительная высота берегового склона, устойчивые к размыву породы в литологическом составе берега обусловливают относительно малое количество вынесенного материала, который практически не накапливается на отмели.

Расчеты на 2020 г. показали, что значения L по всем профилям одного и того же участка практически не отличаются, что говорит о надежности применяемого метода вычислений. Исключение составил профиль № 62 УПБ Бережновка, где полученные значения L на 10–12 м меньше ширины отмели на соседних профилях. Это связано с погрешностью при проведении последних полевых обследований этого профиля. На участке Молчановка последние полевые работы были проведены в 1994 г., поэтому на 2020 г. был получен очень грубый тренд, что объясняет большую разницу в полученных значениях. Ширина ААО в период 2001–2020 гг. по той же причине получилась несколько завышенной, учитывая общую тенденцию замедления нарастания отмелей остальных изученных участков (рис. 2).

-

II. Зарастание мелководий водохранилища. Стадии развития прибрежных отмелей в зависимости от распространения сообществ ВВР.

Зарастание Волгоградского водохранилища в целом носит пульсирующий характер и определяется внешними факторами, вызывающими флуктуационные изменения в его ходе. Первая фаза медленного зарастания акватории водохранилища охватывает период с 1972 по 1991 гг. (0,9 % от площади водоема). Вторая фаза быстрого импульсивного зарастания характерна для периода с 1991 по 2010 гг. (7,6–10,5 %). По классификации В.Г. Папченкова (2001), водохранилище с 1991 г. по 2010 г. является слабо заросшим [10]. Период 2010–2018 гг. отличается уменьшением площади зарослей макрофитов (см. диаг-

Рис. 2. Развитие абразионно-аккумулятивных отмелей участков со средней и низкой скоростью отступания берега (1987–2020 гг.)

рамма на рис. 1) со степенью зарастания от 10,5 % до 6,8 %.

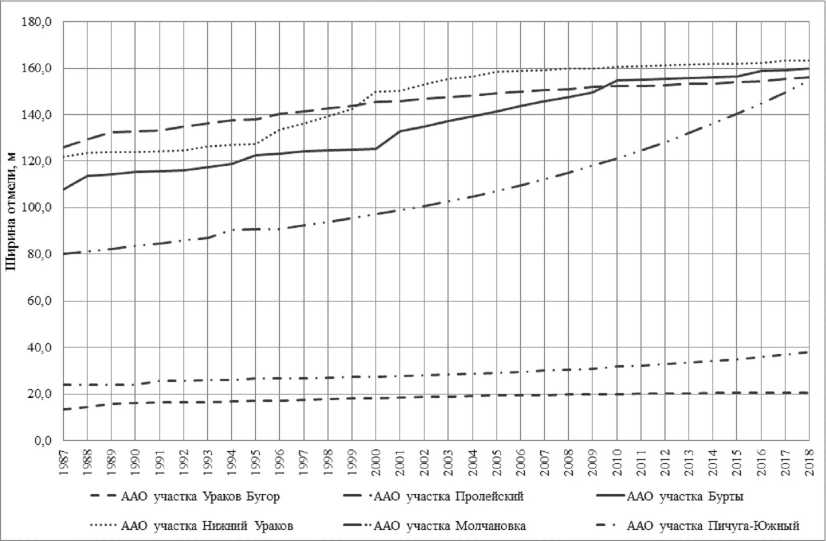

По графикам на рисунке 1 можно сделать вывод, что при замедлении темпов формирования абразионно-аккумулятивных отмелей происходит их интенсивное зарастание высшей водной растительностью. При достижении гидродинамического равновесия процесса размыва макрофиты закрепляются на отмелях [7; 11]. Первые значительные флуктуации зарастания отмечены в 1991 году. Небольшой скачок степени зарастания наблюдается в 2007–2010 гг., когда произошло замедление прироста отмелей всех действующих участков. Начиная с этого интервала, в процессе зарастания водохранилища наблюдается регресс, определяемый другим показателем – колебаниями уровня воды (рис. 3).

Авторами было выделено 3 стадии развития абразионно-аккумулятивной отмели в зависимости от распространения сообществ высшей водной растительности [6]:

-

1. Ранняя стадия характеризуется отсутствием развитых формаций ВВР в зоне активного развития процесса размыва берега. На завершение стадии указывает появление

-

2. Зрелая стадия отличается формированием мозаики погруженных гидрофитов на мелководье с тяготением ее фрагментов к внешнему краю отмели и гелофитов в зоне уреза. Среди гидрофитов абсолютно преобладает рдест пронзеннолистный ( Potamogeton perfoliatus L.). Эту формацию изредка дополняют другие виды рдестов, или виды других родов [7]. На зрелую стадию развития перешли ААО участков Молчановка, Нижний Ураков, Пичуга-Южный.

-

3. Затухающая стадия характеризуется ослаблением геодинамических процессов и ускоренным зарастанием зрелой отмели погруженными и воздушно-водными видами. Пионер пляжей – тростник обыкновенный ( Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) все активнее вторгается в подводную часть отмели. Здесь же развиваются формации видов

Рис. 3. Зарастание высшей водной растительностью мелководий Волгоградского водохранилища и среднегодовой уровенный режим за 2007–2018 гг.

Признаком завершения процесса размыва, по-видимому, следует считать смыкание формаций гелофитов в зоне уреза [7]. В затухающую стадию перешли отмели островных участков Бурты и Пролейский примерно с 2010 года.

отмели или тростника обыкновенного ( Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) в зоне уреза [7]. На ранней стадии находятся отмели участков активного размыва берегов. (Новоникольское, Бережновка, Нижний Балык-лей) и ААО участка с замедленным темпом размыва берега Ураков Бугор.

-

III. Фитоиндикация процесса отделения заливов от основной акватории водоема.

Следствием вдольберегового транспорта наносов стало полное или частичное отделение заливов Волгоградского водохранилища абразионно-аккумулятивными пересыпями. Началом для каждой пересыпи служит внешний край отмели, окончанием – ее береговой уступ в заливе.

Входные створы заливов в активной и завершающей стадии отделения динамично зарастают воздушно-водной и погруженной растительностью. При активизации процесса нарастания пересыпи в устье залива происходит интенсивное нарастание донного порога, то есть увеличение площади мелководной зоны. На формирующихся мелководьях создаются благоприятные экологические условия для развития высшей водной растительности.

Происходит динамичное зарастание мелководной части входных створов активно отделяющихся заливов и прилегающего участка акватории водохранилища погруженными гидрофитами. В составе гидрофитов абсолютно преобладает рдест пронзеннолистный ( Potamogeton perfoliatus L.). В меньшей степени встречаются рдест блестящий ( Potamogeton lucens L.) и отдельные ассоциации рдеста гребенчатого ( Potamogeton pectinalis L.). Например, в устьевых створах заливов Рубежный, Кислово, Гусева и других. Полевыми обследованиями 2020 г. отмечена активизация процесса отделения залива Гусева и появление формаций рдеста пронзенноли-стного на мелководье ближе к середине входного створа. В то время как устьевые створы заливов в начальной стадии отделения (Местный Рубежный, Яблоновый) зарастают гидрофитами только на мелководье у уреза.

Зона уреза во входных створах активно отделяющихся заливов динамично зарастает гелофитами. Характерно образование густых зарослей макрофитов у входного створа в залив на глинистом, суглинистом и песчаном субстратах. Данный тип фитоценоза больше распространен на левобережье Волгоградского 62

водохранилища (Песчаный, Карагачева Балка), реже встречается и на правом берегу (Крутой, Широкая Балка). Преобладают формации тростника южного ( Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) с небольшими включениями рогоза узколистного ( Typha angustifolia L.).

На рисунке 4 приведены схемы зарастания продольных профилей входных створов активно отделяющихся заливов Рубежный и Кислово. На продольных профилях видно, что происходит практически полное зарастание устьевых створов заливов высшей водной растительностью. В условиях интенсивного зарастания входного створа происходит увеличение скорости осаждения взвешенных веществ, что ускоряет процесс занесения и отделения залива.

Выявленные закономерности развития формаций ВВР указывают на зрелую стадию развития абразионно-аккумулятивной отмели. При переходе береговой отмели в зрелую стадию начинается динамичное развитие донного порога и надводной части пересыпи во входном створе залива.

Выводы

-

1. В настоящее время продолжается нарастание абразионно-аккумулятивных отмелей всех изученных участков берега Волгоградского водохранилища, так как динамично продолжается процесс размыва. Среднегодовая скорость нарастания отмелей на УПБ с высокой скоростью отступания берега составляет 4,2–8,2 м/год, со средней скоростью – 1,6– 3,2 м/год, со слабой скоростью – 0,4–1,1 м/год.

-

2. Активное развитие абразионно-аккумулятивных отмелей за 1962–2010 гг. с затуханием процесса в конце периода способствовало формированию на мелководьях зарослей высшей водной растительности и изменению степени зарастания с 0,9 % до 10,5 %. В 2010–2018 гг. лимитирующим фактором зарастания мелководий с изменением показателя с 10,5 % до 6,8 % является колебание уровенного режима.

-

3. В зависимости от распространения сообществ высшей водной растительности выделено 3 стадии развития абразионно-аккумулятивной отмели. Ранняя стадия характеризуется отсутствием развитых формаций ВВР в

-

4. Активное формирование донного порога и надводной части пересыпи во входном створе залива начинается при переходе береговой отмели в зрелую стадию. На это указывает динамичное развитие в устье залива формаций погруженных гидрофитов и гелофитов.

-

5. В качестве фитоиндикаторов активизации процесса отделения залива и перехода

зоне активного развития процесса размыва берега (отмели трех УПБ). Зрелая – формированием мозаики погруженных гидрофитов на мелководье и гелофитов в зоне уреза (отмели четырех УПБ). Затухающая отличается ускоренным зарастанием зрелой отмели погруженными и воздушно-водными видами (отмели двух УПБ).

прибрежной отмели в зрелую стадию выступают погруженные гидрофиты: рдест прон-зеннолистный ( Potamogeton perfoliatus L.), в меньшей степени, рдест блестящий ( Potamogeton lucens L.) и рдест гребенчатый ( Potamogeton pectinalis L.). Фитоиндикаторами процесса являются и гелофиты: тростник обыкновенный ( Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) и, в меньшей степени, рогоз узколистный ( Typha angustifolia L.).

Список литературы Фитоиндикация процесса формирования абразионно-аккумулятивных отмелей Волгоградского водохранилища

- Гидродинамические процессы и их роль в формировании донных осадков водохранилищ Вол-жско-Камского каскада / В. В. Законнов, А. В. За-коннова, А. И. Цветков [и др.] // Труды ИБВВ РАН. -2018. - № 81 (84). - С. 35-46. - DOI: https://doi.org/ 10.24411/0320-3557-2018-10004

- ГИС-технологии и спутниковые данные как инструменты мониторинга геодинамических процессов Волгоградского водохранилища / М. С. Баранова, О. В. Филиппов, А. И. Кочеткова [и др.] // Географический вестник. - 2016. - № 2 (37). - С. 148-160. - DOI: https://doi.org/10.17072/2079-7877-2016-2-148-160

- Горбунов, А. О. Донные наносы, переносимые течением в районе размыва берега залива Мордвинова (о. Сахалин) / А. О. Горбунов, Д. П. Ковалев, П. Д. Ковалев // Геосистемы переходных зон. - 2019. - Т. 3, № 2. - С. 209-218. - DOI: https:// doi.org/10.30730/2541-8912.2019.3.2.209-218

- Зарастание защищенных мелководий верхневолжских водохранилищ в связи с их морфометрией / С. А. Поддубный, В. Г. Папченков, Е. В. Чемерис [и др.] // Биология внутренних вод. - 2017. - № 1. - С. 65-73. -DOI: https://doi.org/10.7868/S0320965217010144

- Катанская, В. М. Высшая водная растительность континентальных водоемов СССР. Методы изучения / В. М. Катанская. - Ленинград: Наука, 1981. - 187 с.

- Корзинин, Д. В. Динамика берегов Нарвско-го залива Балтийского моря: современное состояние и тенденции развития / Д. В. Корзинин, И. О. Леонтьев, М. Н. Штремель // Геоморфология. - 2019. -№ 4. - С. 40-48. - DOI: https://doi.org/10.31857/S0435-42812019440-48

- Кочеткова, А. И. Водная растительность как биоиндикатор гидрологического режима и геодинамических процессов на Волгоградском водохранилище / А. И. Кочеткова, О. В. Филиппов // Проблемы устойчивого развития и эколого-экон. безопасности региона: материалы докладов IX Регион. науч.-практ. конф. - Волгоград, 2013. - С. 112-117.

- Лисицына, Л. И. Флора водоемов Волжского бассейна. Определитель сосудистых растений / Л. И. Лисицына, В. Г. Папченков, В. И. Артеменко. -М.: Товарищество научных изданий КМК, 2009. 219 с.

- Поддубный, С. А. Методы определения степени зарастания мелководий Рыбинского водохранилища по данным дистанционного зондирования Земли и многолетним гидроботаническим исследованиям / С. А. Поддубный, А. В. Кутузов, А. И. Цветков // «Гидроботаника 2020»: материалы IX Между-нар. науч. конф. по водным макрофитам - Борок, 2020. - С.136-137.

- Папченков, В. Г. Растительный покров водоемов и водотоков Среднего Поволжья / В. Г. Папченков. - Ярославль: ЦМП МУБиНТ, 2001. - 214 с.

- Пространственно-временной анализ зарастания Волгоградского водохранилища / А.И. Кочеткова, О.В. Филиппов, В.Г. Папченков [и др.] // Проблемы региональной экологии. - 2013. - № 6. - С. 260-266.

- Филиппов, О. В. Переформирование берегов Волгоградского водохранилища / О. В. Филиппов // Геоморфология. - 2012. - № 2. - С. 34-43.

- Шашуловский, В. А. Формирование биологических ресурсов Волгоградского водохранилища в ходе сукцессии его экосистемы / В. А. Шашу-ловский, С. С. Мосияш. - М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. - 250 с.

- A Note on Alongshore Sediment Transport on Weakly Curvilinear Coasts and its Implications / A. Lopez-Ruiz, M. Ortega-Sanchez, A. Baquerizo [et al.] // Coastal Engineering. - 2014. - Vol. 88. - P. 143-153. - DOI: https://doi.org/10.1016/j.coastaleng.2014.03.001

- Divinsky, B. V. Influence of the Climatic Variations in the Wind Waves Parameters on the Alongshore Sediment Transport / B. V Divinsky, R. D. Kosyan // Oceanologia. - 2020. - Vol. 62, № 2. - P. 190199. - DOI: https://doi.org/10.1016/j.oceano.2019.11.002

- Effects of Vegetations on the Removal of Contaminants in Aquatic Environments: A Review / Ch. Wang, Sh.-sh. Zheng, P. Wang [et al.] // Journal of Hydrodynamics, Series B. - 2014. - Vol. 26, № 4. - P. 497511. - DOI: https://doi.org/10.1016/S1001-6058(14)60057-3

- Kolada, A. The Effect of Lake Morphology on Aquatic Vegetation Development and Changes Under the Influence of Eutrophication / A. Kolada // Ecological Indicators. - 2014. - Vol. 38. - P. 282-293. -DOI: https://doi.org/10.1016Zj.ecolind.2013.11.015

- Nearshore Sediment Pathways and Potential Sediment Budgets in Embayed Settings Over a Multi-Annual Timescale / N. G. Valientea, G. Masselink, R. J. McCarroll [et al.] // Marine Geology. - 2020. -Vol. 427. - P. 106270. - DOI: https://doi.org/10.1016/ j.margeo.2020.106270

- Short Term Displacements of Marked Pebbles in the Swash Zone: Focus on Particle Shape and Size / E. Grottoli, D. Bertoni, P. Ciavola [et al.] // Marine Geology. - 2015. - Vol. 367. - P. 143-158. -DOI: https://doi.org/10.1016/j.margeo.2015.06.006

- Submerged Aquatic Vegetation Cover and Complexity Drive Crustacean Zooplankton Community Structure in a Large Fluvial Lake: An in Situ Approach / P. Bolduc, A. Bertolo, Ch. Hudon [et al.] // Journal of Great Lakes Research. -2020. - Vol. 46, №№ 4. - P. 767779. - DOI: https://doi.org/10.1016/jjglr.2019.12.0n 21. U. S. Geological Survey. - Electronic text data. -Mode of access: http://earthexplorer.usgs.gov/ (date of access: 24.08.2019). - Title from screen.