Фитомасса растительных сообществ высокогорий Тувы

Автор: Самбыла Ч.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 11, 2016 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - выявление запасов фитомассы растительных сообществ, игра-ющих ландшафтообразующую роль в сложе-нии растительного покрова высокогорий Ту-вы. Исследования проводили в июле-августе 2002-2013 гг. на шестнадцати полигонах, расположенных в высокогорном поясе семи крупных горных систем Тувы (массив Монгун-Тайга, хребты Цаган-Шибэту, Западный и Во-сточный Танну-Ола, Улан-Тайга, Академика Обручева и нагорье Сангилен). Учет наземной фитомассы проводился методом укосов с площадки размером 0,25 м2, в пяти- и десяти-кратной повторности. Для изучения подзем-ной фитомассы был использован метод моно-литов. Показано, что в группах формаций за-пасы общей фитомассы изменяются в широ-ких пределах: от 2445,9 до 6970,8 г/м2. В ку-старниковых тундрах общая фитомасса в среднем составляет 6970,8 г/м2, в кустарнич-ковых, лишайниковых и травяных - 2445,9- 2904,4 г/м2. Промежуточное положение зани-мают субальпийские и альпийские луга (3925,9-4792,4 г/м2). Выявлено, что общая биомасса составляет 57,6-69,9 % и зависит от величины запасов надземной и подземной биомассы. В группах формаций в ряду кустар-никовые тундры и альпийские луга прослежи-вается снижение запасов надземной биомассы кустарников, кустарничков, мхов и лишайни-ков, напротив, значимо увеличивается био-масса осок, злаков и разнотравья. Отношение сосудистых и споровых растений в среднем варьирует от 2,4 до 3,4. Запасы надземной мортмассы колеблются в пределах 158,3-619,4 г/м2. Подземная фитомасса в тундровых и луговых сообществах составляет 1840,4- 4948,1 г/м2, из них доля участия биомассы - 57,8-72,0 %. В распределении подземных орга-нов растений обнаруживается ярко выражен-ное тяготение к верхнему слою почвы глуби-ной 0-10 см (85,5-97,6 %).

Фитомасса, раститель-ные сообщества, высокогорья, тува

Короткий адрес: https://sciup.org/14084531

IDR: 14084531 | УДК: 581.52

Текст научной статьи Фитомасса растительных сообществ высокогорий Тувы

Введение. Фитомасса – чрезвычайно важный показатель, представляющий одну из сторон продукционного процесса [15] и отражающий структуру растительных сообществ [1, 4, 12]. Изучение количественной оценки фитомассы растительных сообществ горных территорий начинается с 50-х годов ХХ в. Ее актуальность, в связи с интенсивным использованием горных территорий, не снизилась [13, 16, 8, 3].

В настоящей статье рассматриваются результаты изучения запасов фитомассы в основных растительных сообществах высокогорий Тувы, представляющих собой типы распространенных кормовых угодий [2], имеющих большое хозяйственное значение. Подробное описание растительных сообществ опубликовано ранее [11].

Цель исследования: выявление запасов фитомассы растительных сообществ, играющих ландшафтообразующую роль в сложении растительного покрова высокогорий Тувы.

Материал и методы исследования . Исследования проводили на 16 полигонах, расположенных в высокогорном поясе горных систем Тувы [10]. К ландшафтообразующим сообществам относятся кустарниковые, кустарничковые, лишайниковые, травяные тундры, суммарно занимающие 55,2 % площади высокогорного пояса [12]. Субальпийские (2,7 %) и альпийские (3,6 %) луга встречаются небольшими участками на всех горных системах Тувы. Рассматриваемые тундры и луга, согласно экологоморфологической классификации, имеют ранг группы формации [7]. Для выявления ценотиче-ского разнообразия было выполнено более 570 геоботанических описаний по стандартной методике [9] с заложением профилей от верхней границы леса до верхнего предела распространения высокогорной растительности. Для определения надземной (далее НФМ) и подземной (ПФМ) фитомассы на пробных площадях закладываются учетные площадки размером 100 м2. Учет НФМ проводится методом укосов [1], ПФМ – методом монолитов [14]. НФМ включает биомассу (НБМ) и мортмассу (НММ). В составе биомассы рассматриваются фракции, такие как кустарники, кустарнички, злаки, осоки, разнотравье, мхи и лишайники. НММ не разделяется на фракции, но в нее вошли ветошь, сухостой, опад, в том числе отмершие части мхов и лишайников. Подземная биомасса (ПБМ) – живые подземные органы растений в слое 0–10 и 10–

20 см. Подземная мортмасса (ПММ) суммарно включает отмершие органы растений (корни, клубни, корневища и др.), которые визуально отличаются от живых по цвету, эластичности и др. Все образцы НФМ и ПФМ высушивали до абсолютно сухого состояния. Навески с образцами растений взвешивали на аналитических весах с точностью до 0,1 мг.

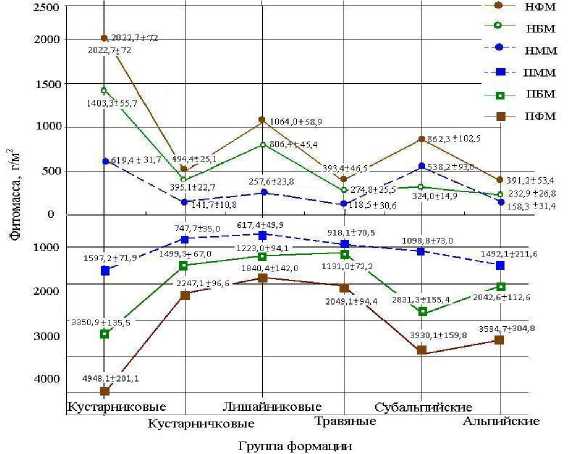

Результаты исследования и их обсуждение. Запасы ОФМ в растительных сообществах изменяются в широких пределах: от 2445,9 до 6970,8 г/м2 (табл.). Наибольшие запасы ОФМ характерны для кустарниковых тундр (6970,8 г/м2), наименьшие, не превышающие 3000,0 г/м2, – кустарничковым, лишайниковым и травяным тундрам. Промежуточное положение занимают сообщества субальпийских и альпийских лугов, их ОФМ составляет 4981,3 и 3533,8 г/м2 соответственно. Распределение ОФМ в сообществах групп формаций в первую очередь связано с особенностями рельефа, в условиях которых формируются растительные сообщества с различными фитоценотическими показателями (табл.). Выявлено, что общая биомасса составляет 57,6–69,9 %, и зависит от величины запасов надземной и подземной биомассы. Более того, в этих сообществах наблюдается преобладание ПФМ над НФМ, в связи с чем отношение ПФМ к НФМ различно: 1,7–8,0. В травяных тундрах (5,2) и альпийских лугах (8,0) данное отношение широкое. Интересно, что величина НФМ от кустарниковых тундр до альпийских лугов изменяется от 2022,7 до 391,2 г/м2 (рис. 1), доля НБМ составляет 37,6–69,4 %.

НБМ кустарниковой фракции в одноименных тундрах в среднем составляет 905,0 г/м2 (64,5 %), альпийских лугах – 3,9 г/м2, а в субальпийских лугах отсутствует, что следует связать с выпадением кустарникового яруса и последующим его замещением травяно-кустарничковым, мохово-лишайниковым и травяным. В итоге на лугах высота растений снижается, вертикальная структура сообществ уменьшается, проективное покрытие и НБМ трав увеличивается. Например, суммарная биомасса трав (злаки, осоки и разнотравье) в субальпийских и альпийских лугах составляет 319,7 г/м2 (98,7 % от НБМ) и 171,6 г/м2 (73,7 %) соответственно. В этих же лугах только доля разнотравной фракции – 77 и 40 %.

Структура фитомассы в группах формаций, г/м2 (абсолютно-сухая масса)

|

ГФ |

Фитоценотические показатели |

Надземная (НБМ) |

Подземная (ПБМ) |

ОФМ |

ПФМ/ НФМ |

|||||||

|

о К и |

4 S ® |

К S СП |

о о |

я м Я Н |

S § |

0–10 см |

10–20 см |

|||||

|

1 |

ОПП – 75–100 %, ВС – 2–3-ярусная, ВР – 20–80 см, К вср – 111, ВН – 9–27, М м-л – 2–21 см |

905,0± 56,2 |

42,5± 7,2 |

15,9 ±2,3 |

18,8 ±2,2 |

11,4± 1,2 |

217,7 ±23,2 |

192,0± 20,3 |

2990,5 ±113,1 |

360,4± 35,7 |

6970,8 ±249,2 |

2,4±0,2 |

|

2 |

ОПП – 40–100 %, ВС – 1–2-ярусная, ВР – 7–35 см, К вср – 114, ВН – 15–24, Мм-л – 1–9 см |

16,8± 2,9 |

259,1± 14,7 |

10,4 ±1,2 |

5,6± 0,5 |

8,8± 1,0 |

10,7± 1,3 |

83,6± 13,3 |

1381,9 ±64,3 |

117,4± 10,8 |

2741,5 ±112,3 |

4,5±0,3 |

|

3 |

ОПП – 30–100 %, ВС – 1-ярусная, ВР – 7–35 см, К вср – 117, ВН – 6–10, Мм-л – 1–10 см |

95,6± 22,5 |

61,1± 8,3 |

17,7 ±2,6 |

14,8 ±2,9 |

7,5± 0,7 |

42,9± 4,7 |

566,8± 31,3 |

1060,1 ±83,9 |

162,9± 27,9 |

2904,4 ±164,2 |

1,7±0,2 |

|

4 |

ОПП – 60–95 %, ВС – 1-ярусная, ВР – 7–40 см, К вср – 104–156, ВН – 24–40, М м-л – 1–7 см |

10,4± 3,3 |

0,8± 0,4 |

50,7 ±8,7 |

51,8 ±8,3 |

45,8± 5,8 |

76,7± 19,1 |

38,5± 11,7 |

1110,0 ±68,4 |

21,0± 5,7 |

2445,9 ±124,5 |

5,2±0,6 |

|

5 |

ОПП – 65–100 %, ВС – 1–2-ярусная, ВР – 30–90 см, К вср – 91–108, ВН – 25–40, М м-л – н/в |

0,0± 0,0 |

1,0± 0,7 |

41,3 ±5,5 |

28,5 ±6,6 |

249,9 ±19,8 |

3,3± 1,4 |

0,1± 0,1 |

2421,4 ±90,7 |

409,9± 119,4 |

4981,3 ±262,3 |

4,8±0,3 |

|

6 |

ОПП – 85–100 %, ВС – н/в, ВР – 2–37 см, К вср – 74, ВН – 17–20, М м-л – н/в |

3,9± 1,9 |

4,2± 2,2 |

48,1± 10,5 |

31,0 ±7,5 |

92,5± 8,2 |

9,2± 2,9 |

44,0± 18,1 |

1993,7 ±106,5 |

49,0± 11,5 |

3533,8 ±305,2 |

8,0±1,3 |

Примечание: ГФ – группа формаций. Тундры: 1 – кустарниковая (с доминированием Betula rotundifolia , Rhododendron aureum и R. adamsii , Salix vestita и S. coesia ), 2 – кустарничковая ( Dryas oxyodonta , Empetrum nigrum , Salix berberifolia ), 3 – лишайниковая ( Cladonia stellaris, C. rangiferina и др., Alectoria ochroleuca и A. nigricans ), 4 – травяная ( Kobresia myosuroides , Festuca sphagnicola и F. altaica ); луга: 5 – субальпийские ( Aconitum septentrionale , Veratrum lobelianum и др., Geranium pseudosibiricum, Hedysarum sangilense и H. austrosibiricum ), 6 – альпийские ( Bistorta vivipara , Dracocephalum grandiflorum , Ranunculus altaicus ). Фитоценотические показатели: ОПП – общее проективное покрытие, %, ВС – вертикальная структура, ВР – высота растений, см, К вср – количество видов высших сосудистых растений, ВН – видовая насыщенность высшими растениями на 100 м2, М м-л – мощность мохово-лишайникового покрова, см. ОФМ – общая фитомасса, ПФМ/НФМ – отношение подземной фитомассы к надземной.

ТТ^ '910? %^зр^'\пншэао)

Распределение запасов НФМ и ПФМ в группах формаций

Особый интерес представляет то, что в направлении от кустарниковых тундр до альпийских лугов в запасе НБМ прослеживаются следующие закономерности: 1) биомасса сосудистых растений (кустарники, кустарники, злаки, осоки, разнотравье) снижается в 5,5 раза (от 993,6 до 179,7 г/м2), кустарников и кустарничков - в 116,9 раза (от 947,5 до 8,1 г/м2); 2) биомасса трав (злаки, осоки, разнотравье) увеличивается в 3,7 раза (от 46,1 до 171,6 г/м2); 3) биомасса споровых растений (мхов и лишайников) снижается от 409,7 до 53,2 г/м2, что в 120,5 и 7,7 раза меньше в субальпийских и альпийских лугах соответственно; 4) отношение сосудистых и споровых растений варьирует от 2,4 до 3,4. Запасы НММ колеблются в пределах от 158,3 до 619,4 г/м2. Наибольшие запасы НММ характерны сообществам субальпийских (538,2 г/м2, 62,4 %) и альпийских (158,3 г/м2, 40,5 %) лугов, что связано с большим запасом прошлогодней ветоши трав и опадом. Интересно, что в кустарниковых тундрах, несмотря на большие запасы НММ (619,4 г/м2), их доля составляет не более 30,6 % от НФМ. Детальный анализ распределения НММ показал, что наибольшие ее запасы накапливаются в растительных сообществах, сформированных на высоте 2000–2100 м над уровнем моря и приуроченных к северным и восточным экспозициям склонов крутизной выше 30–40°. Вероятно, в этих условиях замедлен процесс эффективного вовлечения растительных остатков в почвенные [6]. В остальных случаях величина НБМ сообществ выше в 1,5 и 3,1 раза, что, по-видимому, связано не только с благоприятными гидротермическими условиями, способствующими процессу деструкции ПММ, но, возможно, и с ее выносом за пределы сообществ.

Запасы ПФМ в растительных сообществах варьируют от 1840,4 до 4948,1 г/м2 (рис. 1). Наименьшая величина ПФМ характерна лишайниковым (1840,4 г/м2), травяным (2049,1 г/м2), кустарничковым (2247,1 г/м2) тундрам, наибольшая - кустарниковым тундрам (4948,1 г/м2) и субальпийским лугам (4181,3 г/м2). Промежуточное положение занимают альпийские луга (3100,0 г/м2). Запасы ПБМ в тундрах -1131,0-3350,9 г/м2 (55,2-67,7 % от ПФМ), на лугах - 2042,6-2831,3 г/м2 (65,8-67,7 %). Около 85,5-97,6 % подземных органов растений концентрируется в слое 0–10 см. Подобные явления многими исследователями отмечаются не только в растительных сообществах высокогорий многих горных стран Евразии и Америки, но и в арктических и горных тундрах, типичных степных сообществах Центральной Азии [8, 5, 14].

Интересно, что запасы НФМ и ПФМ в сообществах групп формаций распределяются в пространстве относительно симметрично (рис.). В ПФМ исключением являются сообщества лишайниковых тундр, что связано с малым запасом НБМ сосудистых растений (24,4 %), влияющих и на ПФМ (1840,4 г/м2). В сообществах субальпийских лугов с доминированием Geranium pseudosibiricum и Hedysarum austro-sibiricum, H. sangilense запасы НБМ в 1,6 раза меньше, чем их НММ.

Выводы . Таким образом, в сообществах групп формаций запасы общей фитомассы изменяются в широких пределах: от 2445,9 до 6970,8 г/м2. Наибольшие запасы общей фитомассы соответствуют кустарниковым тундрам (6970,8 г/м2), наименьшие, не более 3000,0 г/м2, – кустарничковым, лишайниковым и травяным тундрам. Промежуточное положение занимают субальпийские (4981,3 г/м2) и альпийские (3533,8 г/м2) луга. Выявлено, что в структуре надземной фитомассы доля биомассы – 37,6– 79,9 %. В структуре НБМ сообществ в направлении от кустарниковых тундр до альпийских лугов прослеживается снижение запасов кустарников, кустарничков, мхов и лишайников, в то же время наблюдается увеличение запасов НБМ осок, злаков и разнотравья. Отношение сосудистых и споровых растений в сообществах варьирует от 2,4 до 3,4, что связано со снижением биомассы лишайников и мхов на лугах. Запасы надземной мортмассы – 158,3– 619,4 г/м2. Их наибольшие запасы характерны сообществам субальпийских лугов (62,4 %), наименьшие – кустарничковых тундр (20,1 %). Запасы фитомассы подземных органов растений составляют 1840,4–4948,1 г/м2. Около 85,5– 97,6 % их биомассы сосредоточено в слое 0– 10 см почвы.

Список литературы Фитомасса растительных сообществ высокогорий Тувы

- Базилевич Н.И., Титлянова А.А. Биотиче-ский круговорот на пяти континентах: азот и зольные элементы в природных надземных экосистемах. -Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2008. -381 с.

- Ершова Е.А. Естественные кормовые угодья//Растительный покров и естественные кор-мовые угодья Тувинской АССР. -Новоси-бирск: Наука, 1985. -С. 196-208.

- Зибзеев Е.Г., Самбыла Ч.Н. Структура фи-томассы растительных сообществ гумидных высокогорий Восточного Саяна (на примере хр. Крыжина)//Сибирский экологический журнал. -2011. -№ 3. -С. 395-403.

- Злотин Р.И. Жизнь в высокогорьях. -М.: Мысль, 1975. -239 с.

- Казанцева Т.И. Продуктивность зональных растительных сообществ степей и пустынь Гобийской части Монголии. -М.: Наука, 2009. -336 с.

- Кононова М.М. Органическое вещество почвы. -М.: Изд-во АН СССР, 1963. -314 с.

- Куминова А.В. Растительный покров Алтая. -Новосибирск: Изд-во СО РАН АН СССР, 1960. -459 с.

- Павлов В.Н., Онипченко В.Г. Растительность высокогорий//Итоги науки и техники (ВИНИТИ АН СССР). Сер. «Ботаника». Т. 7 (Геоботаника). -М., 1987. -83 с.

- Полевая геоботаника. -М.; Л.: Наука, 1972. -Т. 4. -336 с.

- Самбыла Ч.Н. Зависимость структуры фи-томассы растительных сообществ высоко-горий Тувы от экспозиции склона//Вестн. КрасГАУ. -2016. -№ 10. -С. 77-83.

- Самбыла Ч.Н. Лишайники и мхи в запасе надземной фитомассы тундровых сооб-ществ высокогорий Тувы//Изв. Самарского науч. центра РАН. -2014. -Т. 16. -№ 5. -С. 85-92.

- Седельников В.П. Высокогорная раститель-ность Алтае-Саянской горной области. -Новосибирск: Наука, 1988. -223 с.

- Седельников В.П. Растительность высоко-горий//Растительный покров и естествен-ные кормовые угодья Тувинской АССР. -Новосибирск: Наука, 1985. -С. 48-68.

- Стешенко А.П. Особенности строения под-земных органов растений предельных высот произрастания на Памире//Полевая геобо-таника. -М.; Л.: Изд-во АН СССР. -1960. -Т. 2. -С. 284-300.

- Титлянова А.А., Миронычева-Токарева Н.П., Романова И.П. и др. Продуктивность степей//Степи Центральной Азии. -Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2002. -С. 95-165.

- Черепнин В.Л. Зависимость продуктивности растительности от климатических факторов//Ботан. журнал. -1968. -№ 7. -Т. 53. -С. 881-889.