Фитомелиоративные мероприятия по улучшению деградированных пастбищ Северо-Западного Прикаспия

Автор: Дорджиев Олег Федорович, Файзиев Раим Мусаевич, Криворук Стефания Сергеевна, Аюшев Владимир Аркадьевич

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Экология и природопользование

Статья в выпуске: 1 (15), 2016 года.

Бесплатный доступ

В работе представлена технология проведения фитомелиоративных работ на открытых движущихся песках с учетом характеристики участков, их культуртехнического состояния, деградированности, рельефа, транспортопроходимости и приводится в схемах рабочего проекта. Устройство рядовых защит из камыша предотвращает занос песком саженцев после их посадки, на период начала вегетации и укоренения и способствует накоплению и сохранению влаги в корнеобитаемой толще песка в течение вегетационного периода. Это все в конечном итоге привело к повышению приживаемости джузгуна и лучшему его развитию.

Ручная посадка саженцев джузгуна, ручная посадка сеянцев, открытые движущиеся пески, картографо-аэрокосмический мониторинг, деградация сельскохозяйственных угодий в аридном поясе

Короткий адрес: https://sciup.org/149131380

IDR: 149131380 | УДК: 631.5(1-925.22) | DOI: 10.15688/jvolsu11.2016.1.5

Текст научной статьи Фитомелиоративные мероприятия по улучшению деградированных пастбищ Северо-Западного Прикаспия

DOI:

Анализ статистических данных показал, что наибольший прирост опустыненных территорий в Российской Федерации произошел за счет деградации сельскохозяйственных угодий в аридном поясе в течение последних 30 лет [2; 8; 9; 12]. Беспрецедентными для России и в целом Европы по территориальному охвату и тяжести социально-экономических последствий оказались темпы опустынивания Черных земель и Кизлярских пастбищ в российской части Прикаспия, когда за период 1976–1986 гг. появилась антропогенная пустыня на площади около 1 млн га [1; 3; 10; 11; 13].

В настоящее время необходима переоценка деградированных земель и определение площади земель, подверженных опустыниванию [14; 15; 17–20]. Наземными методами данную оценку осуществить очень сложно, так как это потребует больших затрат. Поэтому наиболее перспективным методом изучения состояния агроландшафтов является картографо-аэрокосмический мониторинг [4; 5; 7; 16]. Преимущество данного метода заключается в том, что используя данные АКФ, можно осуществить оценку природно-экономического потенциала территории в 3–4 раза быстрее при затратах в 12– 15 раз меньше, чем при традиционных (наземных) методах [6].

Нами была осуществлена компьютерная привязка снимков к географическим координатам, сохранялась в виде отдельного слоя и совмещалась со слоем оцифрованной топографической карты. Определение уровня деградации осуществлялось по средним статис- тическим значениям фототона изображения, причем учитывался диапазон, установленный для каждого типа почв (песков) на оцениваемых площадях.

Итоги проведенных исследований можно использовать для разработки концептуально-методологической основы, подходов, определения стратегии, тактики и системы мер по борьбе с опустыниванием, а также системы программных мероприятий разного уровня: федерального, регионального и субрегионального.

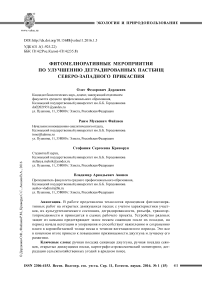

Наши исследования были проведены на территории Хулхутинского СМО Яшкульско-го района Республики Калмыкия. В центре вышеуказанных очагов опустынивания в подовой зоне находятся водопойные колодцы. Анализ проведенных исследований показывает, что в непосредственной близости очага дефляции (рис. 1, 2, Зона: К-12, Л-12) проявляется очень сильная степень скотобойной (пастбищной) дигрессии. Площадь троп на 1 м2 составляет более 70 %.

В Зоне К-13, И-13 (рис. 2, 3) на расстоянии 50 м от подовой зоны – проявление пастбищной дигрессии снижается незначительно и составляет 50–60 %.

В Зоне Ж-13, З-13 (рис. 2, 4) на расстоянии 100 м от подовой зоны – проявление пастбищной дигрессии отмечено на уровне 30–40 %.

100 м до подовой зоны – умеренная степень нарушенности . Состав видов – до-минантов сохраняется, но изменяются отдельные структурно-физиономические характеристики сообществ; происходит изменение в

Рис. 1. Развитие скотобойных троп в непосредственной близости подовой зоны (Зона: К-12, Л-12)

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р

Рис. 2. Карта участков фитомелиорации на территории Хулхутинского СМО

Рис. 3. Развитие скотобойных троп на расстоянии 50 м от подовой зоны (Зона: К-13, И-13)

видовом составе сообществ в сторону усиления фитоценотической роли более ксерофит-ных видов; ухудшается жизненность видов; происходят морфологические изменения ор- ганов растений; средненарушенные сообщества неполночленны флористически (выпадение кормовых и других ценных видов), с участием сорных видов, разреженным травяным

Рис. 4. Развитие скотобойных троп на расстоянии 100 м от подовой зоны (Зона: Ж-13, З-13)

покровом, удовлетворительным жизненным состоянием особей при незначительном механическом повреждении, удовлетворительной генеративностью, снижением задернованнос-ти почвы на 10–25 %; динамика имеет характер направленных сукцессий; способность к самовосстановлению возможна при ограничении или смягчении нагрузок.

50 м до подовой зоны – сильная степень нарушенности . Происходят изменения в видовом составе доминатов и эдификато-ров – доминируют стержнекорневые, корневищные, вегетативно подвижные виды; видовой состав сообществ сильно изменен и обеднен – увеличивается число малолетних, синантропных (рудеральных, сорных видов) – более 50 %; появление новых сообществ; опад и ветошь отсутствуют; компоненты сообщества обладают слабой генеративностью; сообщества характеризуются разреженным травостоем и сниженной задернованностью почвы более чем на 50 %; динамика имеет характер катастрофических сукцессий; способность к самовосстановлению возможна при полном прекращении нагрузок.

Непосредственно вблизи подовой зоны – очень сильная степень нарушенно-сти. Катастрофические изменения растительности, вплоть до гибели коренных сообществ; сообщества характеризуются полностью измененным флористическим составом и структурой, незначительным участием ви- дов аборигенной флоры, сильно изреженные или имеющие невысокое проективное покрытие (не более 20 %); динамика имеет хаотический характер; не способны к самовосстановлению без специальных мероприятий по фитомелиорации.

На сегодняшний день, по материалам дешифрования космических снимков, площадь открытых песков в Калмыкии составляет 126,2 тыс. гектаров. Опустынивание создает множество социально-экономических и демографических проблем не только в ареалах опустынивания, но и на прилегающих землях. Экологические связи пустынных и полупустынных территорий очень хрупки, и поэтому так важно расширить площади лесного фонда, закреплять подвижные пески, создавать защитные лесные насаждения на деградированных пастбищах. Все это позволит производить конкурентоспособную сельскохозяйственную продукцию на базе естественных кормовых угодий, а значит, в сжатые сроки решить вопросы продовольственной и экологической безопасности.

Опыт закрепления открытых песков показывает, что одним из главных древесных растений, пригодных для этих целей, является джузгун безлистный [Calligonum aphyllum (Pall.) Guerke], который высаживается на открытых барханных песках с большой амплитудой колебания рельефа. Это сильно ветвящийся кустарник из семейства Гречишные, высотой до 2 м, со светлой, беловато-серой, или розоватой корой. Дает обильную поросль и корневые отпрыски, а при засыпании песком образует придаточные корни. Посадки джузгуна, проведенные даже на крупных движущихся барханах, быстро приводят к закреплению песков и постепенному залужению междурядий. На 3–4-й год после высадки джузгун начинает плодоносить; семена начинают прорастать по понижениям (особенно после снежных зим), что лучше способствует закреплению открытых песков.

В условиях Калмыкии после закрепления песков и залужения междурядий джузгун постепенно отмирает, оставляя на 10–15-й год после себя пустынные и полупустынные пастбища хорошего качества с редкими куртинами джузгуна.

Территория Хулхутинского СМО представляет собой естественные пастбищные угодья, предоставляемые в аренду различным категориям сельхозтоваропроизводителей.

Для проведения фитомелиоративных мероприятий отобраны 31 участок деградированных пастбищ (открытые пески, слабо-закрепленные пески, «сбитые» пастбища) общей площадью 5 500 га. Участки отдаются во временное пользование только на период проведения фитомелиоративных работ, а после завершения работ передаются по актам ввода в эксплуатацию земель владельцу.

Рельеф участков представляет собой мелкобугристые, мелкобарханные, среднебарханные и крупнобарханные открытые разве-ваные пески с межбугровыми понижениями, на которых сформировались массивы барханно-грядовых песков высотой до 3 м с очагами выдувания в виде котловин и бугров, открывающимися очагами песков, слабозарос-шие деградирующие потенциально опасные участки. Растительный покров сильно изре-жен и представлен венечной полынью, кумар-чиком, единичными редкими кустами песчаного овса и однолетними группировками. Пески характеризуются легким гранулометрическим составом (менее 10 % физической глины) по всему профилю. Исходный состав – песчаный. Растительный покров на открытых движущихся песках отсутствует. Движущиеся шлейфы песков образуют песчаные наносы на прилегающей территории (в основном западная часть) пастбищных угодий, охватывают деградацией новые участки пастбищ, снижая их продуктивность до минимума – 0,7– 0,0 ц/га поедаемой массы.

Технология проведения фитомелиоратив-ных работ определялась с учетом характеристики участков, их культуртехнического состояния, деградированности, рельефа, транспор-топроходимости и приводится в схемах рабочего проекта.

По технологической схеме № 1 предусмотрена механизированная посадка джузгуна на общей площади 1 223 га по схеме (5,0 х 1,0) -2 000 т/га ручная посадка джузгуна.

По технологической схеме № 2 предусмотрена ручная посадка на средне- и крупнобарханных песках с высотой барханных гряд, барханов, барханных цепей 3–7 и более метров, с глубокими котловинами выдувания сложным нетракторопроходным рельефом, опасностью опрокидывания агрегатов и лесопосадочных машин на площади 332 га.

При ручной посадке схема размещения сеянцев (саженцев) джузгуна (5,0 х 1,5) -1 333 м/га. Ручная посадка джузгуна проводится под защитой разложения по всей длине посадки рулонов из камыша. Устройство рядовых защит из камыша будет служить для защиты от выдувания и заноса песком сеянцев после посадки и в период начала вегетации и их укоренения. А также будет способствовать накоплению и сохранению влаги и в конечном итоге повышению приживаемости джузгуна (см. рис. 5).

Посадку сеянцев джузгуна безлистного проводят в зависимости от климатических условий осенью (октябрь, ноябрь) или рано весной (февраль, март, до середины апреля). Возможно, в зимние окна-оттепели (декабрь), обязательно поперек направления эрозионно-опасных ветров (юго-восточного направления), то есть основная ориентация рядов север – юг (или вдоль барханных цепей, поперек основной вредоносной розы ветров). Рекомендуемая глубина посадки не менее 40 см. На мелкобарханных, среднебарханных и крупнобарханных песках со значительным запасом переносимого песка необходимо применять крупномерный посадочный материал и увеличивать глубину посадки не менее 70–80 см и более.

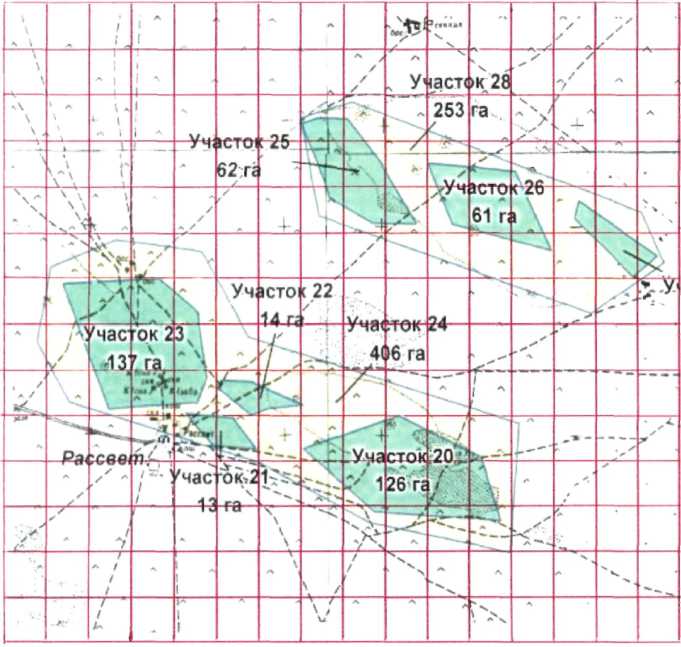

В таблице 1 и на рисунке 6 представлены данные по приживаемости саженцев джуз-гуна на территории Хулхутинского СМО Яш-кульского района Республики Калмыкия.

Наши наблюдения показали, что устройство рядовых защит из камыша послужило эффективной защитой от выдувания и заноса песком саженцев как непосредственно после по-

Рис. 5. Устройство рядовых защит из камыша

Таблица 1

Приживаемость (%) саженцев джузгуна на открытых песках

ручная

^^^^ механизированая

в зависимости от способов посадки

|

Способ посадки |

Месяцы |

% гибели саженцев |

||||||

|

V |

VI |

VII |

VIII |

IX |

X |

всего |

за сезон |

|

|

Ручная |

98,6 |

96,4 |

91,6 |

89,7 |

83,2 |

80,8 |

19,2 |

17,8 |

|

Механизированная |

78,2 |

73,9 |

68,4 |

65,7 |

60,3 |

58,0 |

42,0 |

20,2 |

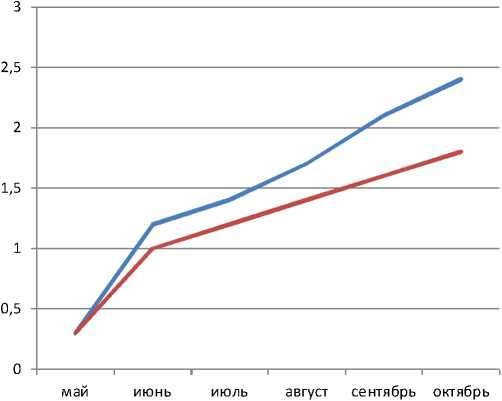

Рис. 6. Приживаемость саженцев джузгуна на открытых песках в зависимости от способов посадки садки (сохранность 98,6 против 78,2 %) на начало вегетации (май), так и в течение всего вегетационного периода.

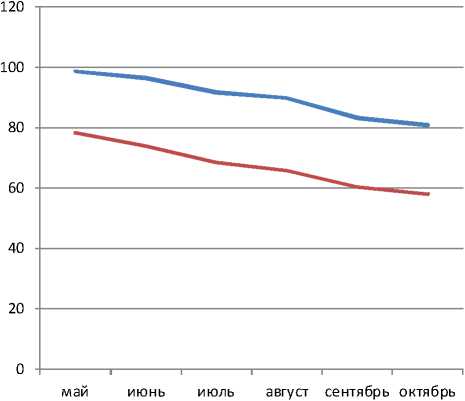

К концу первого года жизни приживаемость саженцев джузгуна при ручной посадке составила 80,8 против 58 % при механизированном способе посадки. При ручном способе посадки (1 333 саженцев джузгуна на га) в течение вегетационного периода из травостоя выпало 259 саженцев (табл. 2, рис. 7), в то время как при механизированном способе (2 000 саженцев джузгуна на га) – за вегетацию – 837.

Одним словом, изначально при разной норме посадки – к концу вегетационного сезона густота стояния саженцев была практически одинакова – 1 074 – при ручном способе и 1 163 – при механизированном. Таким образом, в течение 1-го года жизни приживаемость саженцев джузгуна не зависела от способа посадки растений.

Формирование растительности в песчаной пустыне целиком и полностью зависит от запасов влаги в почве. Поэтому, чтобы понять механизмы адаптации растений к усло- виям среды, в первую очередь необходимо разобраться в вопросах водообеспеченнос-ти почвогрунтов. Влажность почвы в поверхностном слое (0–100 см) как в начале, так и в конце вегетации была выше на варианте – ручная посадка саженцев джузгуна + камыш (см. табл. 3).

В первую очередь на средообразующую роль рулонов камыша при посадке саженцев джузгуна на открытых песках указывает тот факт, что при использовании данного укрывного материала увеличивается в 3,8 раза количество атмосферных осадков в поверхностном слое. То есть рулоны камыша уменьшают скорость инфильтрации осадков в глубокие горизонты с фильтрацией их через песчаную толщу, до уровня минерализованных грунтовых вод с образованием локальных пресных линз на поверхности соленых.

Большее содержание влаги в корнеобитаемом слое положительно сказалось и на степени охвата почвогрунта саженцами, высаженными по варианту – ручная посадка + камыш (табл. 4, рис. 8).

Таблица 2

Густота стояния джузгуна (шт./га) на открытых песках в зависимости от способа посадки

Рис. 7. Густота стояния джузгуна на открытых песках в зависимости от способа посадки

Таблица 3

Средообразующая роль рулонов камыша при посадке саженцев джузгуна на открытых песках

|

Параметры |

Ручная посадка + камыш |

Механизированная посадка |

|

Количество атмосферных осадков (%), задерживаемых в поверхностном слое (0–100 см) |

38 |

10 |

|

Наименьшая влагоемкость (%) в поверхностном слое (0–100 см) |

16 |

12 |

|

Влажность почвы (%) в поверхностном слое (0–100 см) В начале вегетации В конце вегетации |

6–8 3–4 |

3–4 1–2 |

Таблица 4

^^^^wручная

^^^^^ммеханизированная

Диаметр распространения корневой системы (м) у саженцев джузгуна 1-го года жизни на открытых песках

|

Способ посадки |

Месяцы |

|||||

|

V |

VI |

VII |

VIII |

IX |

X |

|

|

Ручной |

0,3 |

1,2 |

1,4 |

1,7 |

2,1 |

2,4 |

|

Механизированный |

0,3 |

1,0 |

1,2 |

1,4 |

1,6 |

1,8 |

Рис. 8. Диаметр распространения корневой системы у саженцев джузгуна 1-го года жизни на открытых песках

Так, к концу вегетации у растений 1 года жизни диаметр охвата корневой системой толщи песка составили 2,4 против 1,8 м на варианте – механизированная посадка.

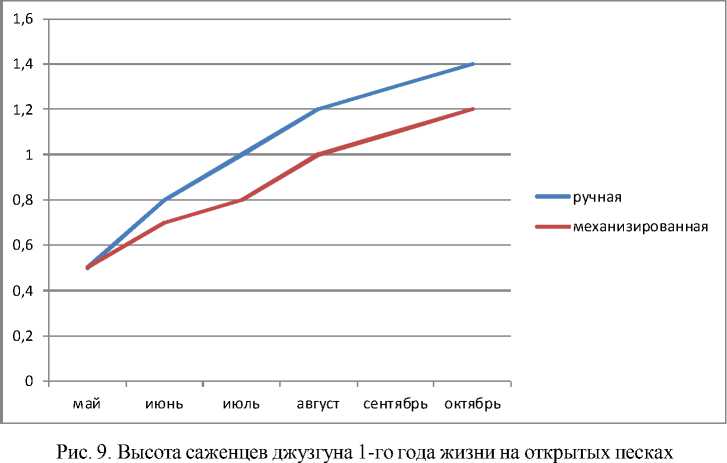

Большая влажность почвогрунтов, больший охват корнями толщи песка положительно сказались и на высоте растений (см. табл. 5, рис. 9).

Вышеуказанные преференции позволили растениям джузгуна к концу первого года подняться на высоту свыше 1 м – с преимуществом в росте растений с ручным способом посадки.

Ручная посадка саженцев джузгуна с использованием в качестве укрывного материала камыша объективна по всем параметрам (приживаемость, сохранность, рост и развитие растений), превосходит второй вариант посадки – механизированный.

Устройство рядовых защит из камыша предотвращает занос песком саженцев после их посадки на период начала вегетации и укоренения и способствует накоплению и сохранению влаги в корнеобитаемой толще песка в течение вегетационного периода. Это все в

Таблица 5

Высота (м) саженцев джузгуна 1-го года жизни на открытых песках

|

Способ посадки |

Месяцы |

|||||

|

V |

VI |

VII |

VIII |

IX |

X |

|

|

Ручной |

0,5 |

0,8 |

1,0 |

1,2 |

1,3 |

1,4 |

|

Механизированный |

0,5 |

0,7 |

0,8 |

1,0 |

1,1 |

1,2 |

конечном итоге привело к повышению приживаемости джузгуна и лучшему его развитию.

Список литературы Фитомелиоративные мероприятия по улучшению деградированных пастбищ Северо-Западного Прикаспия

- Бабаева, М. А. Состояние почв Прикаспийской низменности Дагестана / М. А. Бабаева, З. Г. Магомедалиев // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. - 2010. - № 2. - С. 35-37.

- Залибеков, З. Г. О вкладе Н.Т. Нечаевой в разработку научных основ фитомелиорации почв пустынных экосистем Прикаспийской низменности / З. Г. Залибеков // Аридные экосистемы. - 2010. - Т. 16, № 42. - С. 30-37.

- Казеев, К. Ш. Эколого-биологические особенности аридных почв Прикаспийской низменности / К. Ш. Казеев, Ю. С. Кузнецов // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки. - 2010. - № 5. - С. 83-85.

- Кулик, К. Н. Геоинформационный анализ динамики опустынивания на территории Астраханской области / К. Н. Кулик, А. С. Рулев, В. Г. Юферев // Аридные экосистемы. - 2015. - Т. 21, № 3 (64). - С. 23-32.

- Кулик, К. Н. Динамическая устойчивость аридных экосистем / К. Н. Кулик, А. Н. Салугин, Е. А. Сидорова // Аридные экосистемы. - 2012. - Т. 18, № 2 (51). - С. 28-34.