Фитомониторинг прудов Ботанического сада г. Самары

Автор: Соловьева В.В., Саксонов С.В.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Охрана растительного и животного мира

Статья в выпуске: 1-2 т.16, 2007 года.

Бесплатный доступ

Приводится гидрологическая характеристика прудов Самарского ботанического сада и анализ тенденций изменения растительного комплекса водоемов под влиянием природных и антропогенных факторов за период 1977-2006 гг.

Ботанический сад, фитомониторинг, самара

Короткий адрес: https://sciup.org/148314695

IDR: 148314695

Текст научной статьи Фитомониторинг прудов Ботанического сада г. Самары

Пруды, расположенные на территории ботанического сада являются одними из самых старых искусственных водоемов, созданных на территории города. Об этом свидетельствует планкарта г. Самары 1910 г., которая хранится в областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина (реконструкция Н.С. Дегтярева, 1991). На более ранних картографических материалах и схеме фактической застройки купеческой Самары 1900 г. (Гурьянов, 1986) в пригородной зоне пруды не отмечены. Таким образом, можно считать, что эти водоемы были созданы в начале ХХ века на базе оврага Сырого, отрога Постникова оврага (Подпольщиков).

Флора прудов г. Самары впервые изучалась З.А. Мельниченко (1938). Ею изучены 12 водоемов, в том числе пруды ботанического сада, однако, полных списков флоры конкретных водоемов в статье не приводится. В 1977 г. под научным руководством В.И. Матвеева флору прудов ботсада изучала студентка Куйбышевского пединститута Л.Я. Королева (1978). С 1986 по 2006 гг. осуществляется мониторинг видового состава водных и прибрежных растений (Соловьева, 1988; Соловьева, Матвеев, 1990; Соловьева, 1994; Соловьева, Дашутин, 1996). В последние годы пруды ботанического сада стали объектами гидрохимических и гидробиологических исследований (Антонов, Герасимов, 2002; Бажанова, Медякова, 2003; Герасимов, 2005; Герасимов и др., 2007; Захаров, 2003;

2004; Синицкий, 2003; 2004; Ясюк, 2001). Оценка экологического состояния водоемов в урбосреде, только на основе анализа абиотических факторов, без учета фиторазнообразия и консортивных связей гидробионтов с высшими водными растениями является односторонней. Известно, что макрофиты выполняют важную трофическую и средообразующую роль, при умеренном развитии участвуют в самоочищении водоемов, поддерживают биоразнообразие и устойчивость экосистемы (Гаевская, 1966; Негробов, Хмелев, 1999; Кособокова, 2003; Остроумов, 2002; 2005; Садчиков, Кудряшов, 2004; Кондратьева, 2006; Семенченко, Сущеня, 2006 и др.). Экологический мониторинг водоемов предполагает изучение состава, структуры и динамики различных компонентов экосистем. Итоги многолетних гидроботанических исследований городских водоемов обобщены в работе «Мониторинг флоры прудов г. Самары с 1936 по 2004 гг.» (Соловьева, 2006). Выявление тенденций изменения растительных комплексов высших водных и прибрежных растений в историческом аспекте является составной частью системы фитомониторинга урбосреды (Кавеленова, 2003) и служит объективной основой для оценки экологического состояния городских водоемов (Жуков и др., 1995; Зуб и др., 2000; Зуева, 2006; Капитонова, 2006).

Целью настоящей работы явился анализ динамики растительного покрова прудов ботанического сада г. Самары за период с 1977 по 2006 гг. В задачи работы входило: провести гидрометрическую съемку, картирование и экологическое профилирование растительности; сделать сравнительный анализ флоры изучаемых водоемов; дать общую оценку экологического состояния водных экосистем и прогноз дальнейшего развития их природы.

При условии интеграции исследований различных специалистов, водоемы могут стать модельными объектами для познания структурнофункциональных особенностей экотонных экосистем в процессе их эволюции.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

До настоящего времени были опубликованы лишь некоторые гидрологические характеристики о водоемах ботанического сада: происхождение, форма, длина, ширина, площадь, глубина (Затворницкий, 1973; Соловьева, Матвеев, 1990). По сведениям Г.Ф. Затворницкого (1973) в Нижнем пруду имелась лечебная грязь, по своему химическому составу не уступающая грязи Серноводского курорта. В настоящее время опубликованы материалы о физическом составе и структуре грунта прудов (Захаров, 2004). В зависимости от преобладающих фракций и наличия воздушно-водной растительности выделены следующие типы грунта: заросли макрофитов; заиленная глина с включениями растительных остатков; ил с большим содержанием грубого детрита; черный жидкий гомогенный ил. Наибольшую площадь дна водоемов занимает черный жидкий ил, образующийся в результате деструкции растительного покрова и ливневых стоков с водосборной территории.

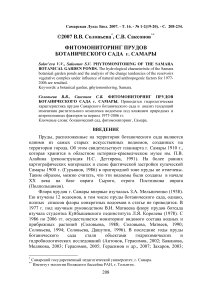

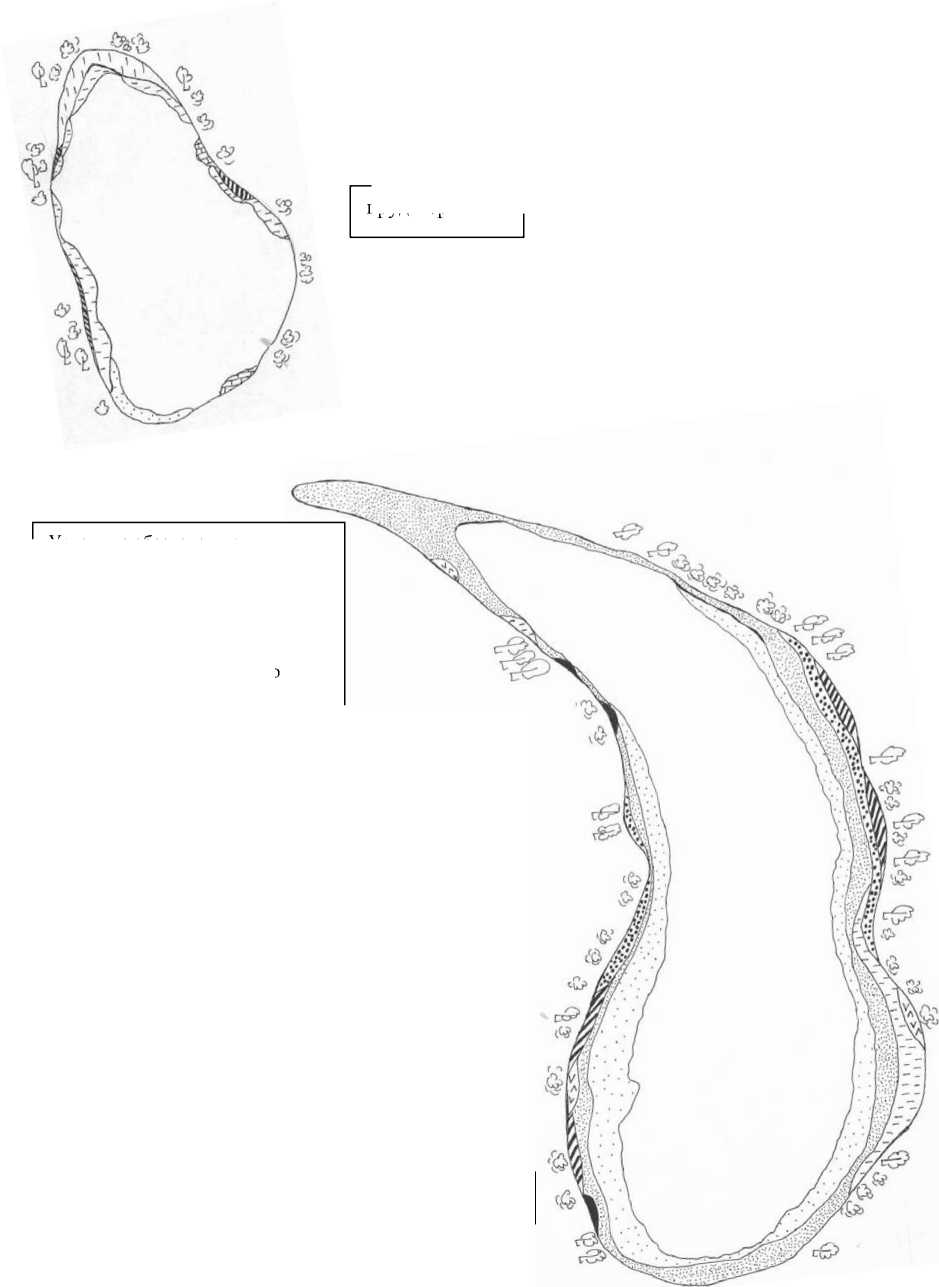

В 2006 г. была проведена гидрометрическая съемка прудов. Определение параметров водоемов проводилось на основе промеров глубин через каждый метр с помощью лота и резиновой лодки. Поперечные профили с использованием мерных шнуров на Верхнем пруду закладывались на расстоянии 20 м. На Нижнем пруду, имеющем более сложную конфигурацию, через 15-35 м. На основе съемки построены батиметрические схемы водоемов (рис. 1), которые послужили основой для картирования растительности и построения поперечных экологических профилей. Характер береговой линии, определяющий форму водоемов, вычерчивали на основе космических снимков, предоставленных администрацией Ботанического сада (М: 1:2500, 1999).

Несмотря на то, что изучаемые пруды круглосуточно пополняются из центрального водопровода, они имеют неустойчивый уровень воды в течение вегетационного сезона, что сказывается на их гидрологических показателях. В таблице 1 приведены данные по состоянию на 4-7 июля 2006 г. Такие параметры, как цвет и прозрачность воды также являются непостоянными и изменяются в зависимости от времени года. В вегетационный период максимальная прозрачность воды (по диску Секки) на Верхнем пруду составляет 1.2 м, на Нижнем – 1.95 м.

Изучение степени загрязненности воды в прудах ботанического сада стали проводить лишь в последние годы (Бажанова, Медякова, 2003; Захаров, 2003; Синицкий, 2004). Атомно-абсорбционным методом анализа были определены концентрации солей тяжелых металлов в воде Верхнего пруда ботанического сада, почве и снеге. Их значения в воде и снеге превышают ПДК и фоновые показатели тяжелых металлов в почве (табл. 2). Высокая электропроводимость исследуемой воды (1,01 ∙ 10-3Ом-1∙см-1) подтверждает повышенную концентрацию тяжелых металлов.

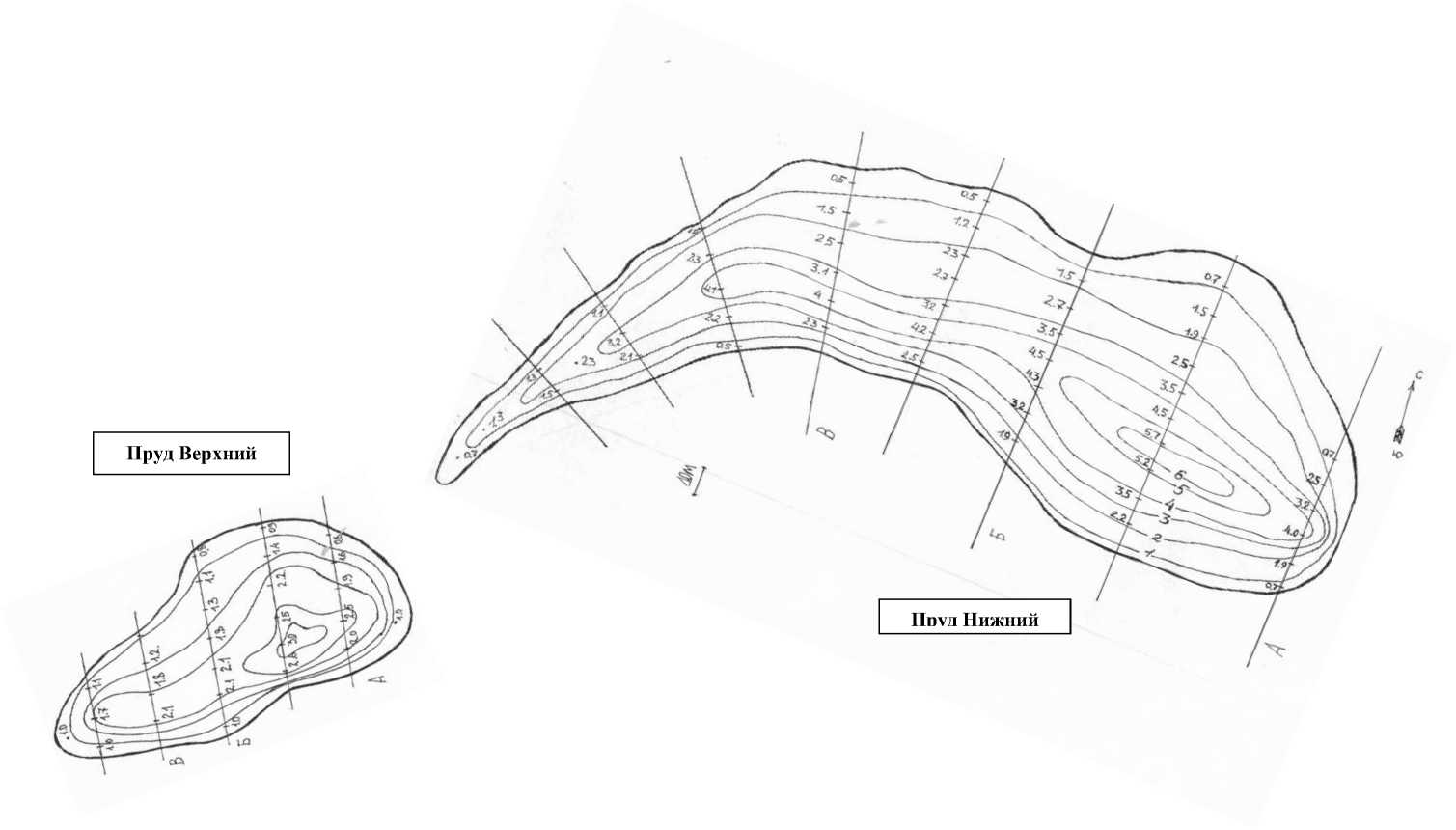

С накоплением талых вод, которые несут в водоем вещества-загрязнители с автомагистрали (Московского шоссе), весной концентрация хлорид-ионов в воде значительно возрастает. Так, если 5.02.03 она составляла 3,905 мг/л, то 5.04.03 этот показатель был равен 7,455 мг/л, при этом значения не превышали ПДК (350 мг/л). Содержание сульфат-иона составляли 197,52 мг/л и также не превышал ПДК (500 мг/л). Окисляемость (БПК) равна 3,8 ПДК, что свидетельствует о высокой степени загрязненности воды органическими веществами и ионами восстановителями. Определение суммарного содержания азота в разные годы показало, что уровень трофии пруда изменяется от мезотрофного к эвтрофному (рис. 2)

Гидрохимические показатели водоемов (табл. 3) свидетельствуют о высокой степени эвтрофикации экосистем (Захаров, 2004). Соответственно снижается содержание в воде свободного кислорода, который расходуется на разложение (окисление) органических веществ. Повышенное значение окисляемости объясняется отсутствием гидродинамических явлений,

Пруд Верхний

Пруд Нижний

Рис. 1. Промеры и изобаты на прудах Ботанического сада (4 июля 2006 г.)

циркуляционных и стоковых течений, активным процессом зарастания и, как следствие, интенсивным заилением.

Таблица 1

Морфометрические показатели прудов ботанического сада

|

Морфометрические показатели |

Верхний пруд |

Нижний пруд |

|

Длина, L, в м |

115 |

210 |

|

Площадь водного зеркала, S, в м2 |

1 420 |

4 430 |

|

Максимальная ширина, b max , в м |

60 |

110 |

|

Средняя ширина, B =S/L, в м |

12,3 |

21 |

|

Длина береговой линии, или нулевой изобаты, l, в м |

340 |

820 |

|

Максимальная глубина,h max , в м |

3 |

6 |

|

Средняя глубина,h СР .= V/S, в м |

0,9 |

1,1 |

|

Площадь мелководий глубиной до 2 м., в м2 |

730 |

1760 |

|

Объем водной массы, V, в м3 |

1 250 |

4 850 |

Таблица 2

Содержание тяжелых металлов (мг/л)

в воде, почве и снеге Верхнего пруда (по: Бажанова, Медякова, 2003)

|

Сd |

Cu |

Mn |

Ni |

Pb |

Zn |

|

|

Вода |

0,003 |

0,006 |

0,075 |

0,075 |

0,068 |

0,018 |

|

ПДК |

0,005 |

0,001 |

0,001 |

0,01 |

0,03 |

0,01 |

|

Снег |

0,0027 |

0,0038 |

0,031 |

0,0005 |

0,0045 |

|

|

ПДК |

0,001 |

0,001 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

|

|

Почва |

1,6 |

16,2 |

29,4 |

11,4 |

48.2 |

|

|

Рег. фон |

<0,2 |

50,2 |

28,56 |

11,21 |

75,55 |

Рис. 2. Содержание различных форм азота в воде Верхнего пруда (мг/л) (по: Бажанова, Медякова, 2003)

Следует иметь в виду, что значения многих показателей, приведенных в табл. 3, в течение сезона существенно меняются, особенно сильно колеблется содержание кислорода и биогенных элементов. Оценка качественного состояния вод с помощью метода сапробиологического анализа, то есть по индикаторным видам зоопланктона, показала, что вода прудов является умеренно загрязненной и отнесена к β-олигомезосапробному классу с колебаниями от мезасапробной весной до β-олигомезосапробной летом и осенью (Синицкий, 2004).

Таблица 3

Гидрохимические показатели воды прудов Ботанического сада (по: Захарову, 2004)

|

Гидрохимический показатель |

Верхний пруд |

Нижний пруд |

|

рН |

7.3 |

7.7 |

|

О 2 у поверхности, % |

74 |

61 |

|

О 2 у дна ,% |

43 |

16 |

|

N неорг.., мг/л |

0.46 |

1.15 |

|

P неорг., мг/л |

0.05 |

0.11 |

|

БПК 5 ,мг/л |

6.27 |

6.35 |

|

БПК 5 у дна, мг О 2 /л |

6.19 |

11.91 |

|

Перманганатная окисляемость, мг |

13.60 |

14.00 |

|

Бихроматная окисляемость, мг |

38.98 |

47.72 |

|

Н 2 S и сульфиды в придонном слое |

0.08 |

0.22 |

Известно, что разложение пресноводных макрофитов приводит к падению содержания О 2 в воде, повышению БПК, окисляемости, рН, содержания аммиачного азота и нитратов. В то же время, фотосинтез фитопланктона и высшей водной растительности является мощным и постоянно действующим фактором насыщения воды кислородом. Интенсивность фотосинтеза макрофитов в 2-4 раза превышает интенсивность фитопланктона, однако чрезмерное зарастание приводит к созданию неблагоприятного газового и светового режимов для гидробионтов (Гриневский, 1973). Таким образом, растительный компонент является важным биотическим фактором экосистемы. От фильтрационной активности макрофитов зависят процессы выноса вещества на берег, перемешивание воды и прозрачность. Самоочищение воды и постоянное возобновление ее качества является важным элементом поддержания стабильности водной экосистемы.

ФЛОРА ВОДОЕМОВ

Гидроботаническое исследование водоемов проводилось согласно общепринятым методикам (Матвеев и др., 2005). При этом понятие «флора водоемов» используется в широком смысле, то есть при ее изучении и анализе учитывались две составляющих: водная флора и береговая. К водной флоре отнесены виды водного ядра – гидрофиты, а также прибрежно-водные виды (гелофиты и гигрогелофиты). Комплекс береговых видов включает гигрофиты и гигромезофиты, в том числе древесные виды, закономерно встречающиеся на побережье водоемов. Содержание названных категорий, а также примеры растений для каждой экологической группы опубликованы в периодических изданиях, Материалах Школы и Конференций по гидроботанике (2003; 2006), учебных пособиях (Папченков, Соловьева, 1993; 1995; Лапиров, 2002; 2003; Папченков и др., 2003; Матвеев и др., 2005).

В результате изучения флоры прудов в период с 1977 по 2006 гг. было зарегистрировано 53 вида высших растений из 30 семейств и 42 родов. В период исследований стабильная встречаемость на изучаемых прудах отмечалась только для 17 видов: Ceratophyllum demersum, Lemna minor, Glyceria maxima, Typha angustifolia, Iris pseudacorus, Agrostis stolonifera, Bidens tripartita, Lycopus europeus L., виды рода Salix, Alnus glutonosa, Inula britannica, Populus nigra, Plantago intermedia, Urtica dioica. В 1957 г. в Нижнем пруду интродуцирована Zizania latifolia. В 1991 г. сотрудниками ботанического сада в пруды были посажены 2 вида кувшинок. В Верхнем пруду многие годы успешно вегетирует, цветет и плодоносит декоративный гибридный вид кувшинки с нежно-розовыми лепестками ( Nymphae alba x N. sp . ). На зеркальной глади Нижнего пруда, ежегодно более 30 белоснежных цветков Nymphaea candida, своим великолепием восхищают самарских горожан и приезжих экскурсантов.

В настоящее время в прудах и на их побережье произрастает 48 видов высших растений из 27 семейств и 38 родов. Один вид – Riccia fluitans , является представителем отдела Briophyta. В отделе Magnoliophyta 14 видов относятся к классу Liliopsida. Только в 1970-е годы отмечался Scirpus lacustris и Carex riparia , в 80-е – Eleocharis palustris , Epilobium hirsutum , в 90-е – Juncus articulatus , (табл. 10). В последние годы здесь появились Bolboschoenus maritimus, Lythrum salicaria, Persicaria lapathifolia, Bidens frondosa L.. и Ambrosia trifida, последние два вида заносных северо-американских растений, стали активно распространяться на побережьях водоемов Самарской области с неустойчивым уровнем воды.

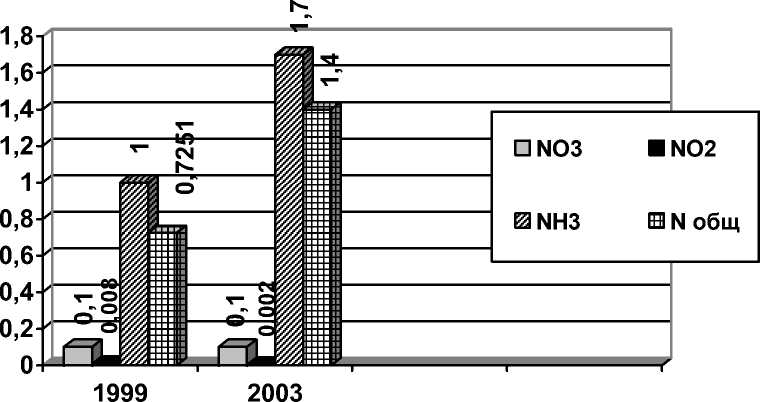

Экологический спектр флоры прудов ботанического сада представлен 5 группами растений: 8 гидрофитов; 7 гелофитов, 6 гигрогелофитов, 15 гигрофитов и 12 гигромезофитов и мезофитов. В процентном отношении экологический состав близок к флоре городских прудов (рис. 3). В целом, изучаемая флора содержит 47% видового состава растений водоемов г. Самары и 28% флоры прудов Самарской области. Изменение состава флоры прудов за период изучения отражено на рис. 4.

Данные гистограмм (рис. 4) показывают, что с 1977 по 2006 год произошло увеличение числа видов всех экологических групп. Значительный рост видового разнообразия произошел в период 1996-2006 гг., что объясняется орнитогенными и антропогенными факторами. В прудах ботанического сада постоянно гнездятся утки, вероятно, с ними связано появление во флоре Bidens frondosa, Riccia fluitans, Hydrocharis morsus-ranae. Рост числа видов прибрежно-водных и береговых растений обусловлен улучшением водоохранного режима. В последнее десятилетие рекреационное

использование

водоемов

регламентировано

администрацией ботанического сада (в субботу и воскресенье сад закрыт), разрешены прогулки только по проложенным пешеходным тропинкам, по будням поведение отдыхающих горожан контролируется службой охраны.

Флора прудов ботанического сада

21%

15%

13%

38%

13%

Флора прудов г. Самары

25%

22%

13%

29%

11%

-

□ гидрофиты

-

■ гелофиты

-

□ гигрогелофиты

в гигрофиты и гигромезофиты

Рис. 3. Экологические спектры флоры прудов ботанического сада и г. Самары

В результате этих мер в прибрежной полосе заметно улучшились грунтовые условия для гигрофильного разнотравья. Если в 1980-е годы почва вдоль берега была сильно уплотнена, и здесь доминировали сухопутные сорно-рудеральные растения, то к 2006 году береговая флора возросла на 11 видов, среди которых широкое распространение получили Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris, L. nummularia, Mentha arvense, Scutelleria galericulata .

Динамика флоры Верхнего пруда

■ Гидрофиты ■ Гелофиты □ Гигрогелофиты ■ Гигрофиты □ Гигромезофиты

Рис. 4. Число видов растений в прудах ботанического сада в различные годы

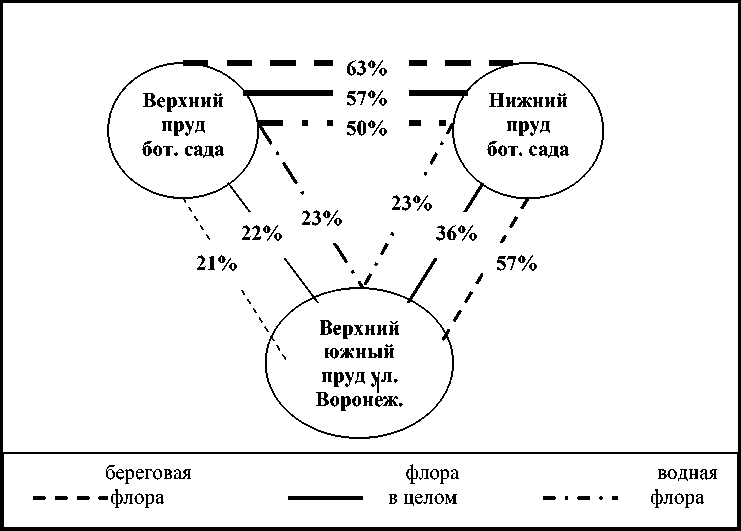

Рис. 5. Графы флористического сходства некоторых прудов г. Самара (с использованием коэффициента Жаккара)

Видовой состав растений Верхнего и Нижнего прудов ботанического сада, не смотря на почти одинаковое число видов, имеют флористические особенности. Так, водная флора сравниваемых водоемов имеет коэффициент сходства 50% (11 общих видов), береговая флора – 63%, а флора в целом – 57% (рис. 5). Сходство флоры изучаемых прудов с одним из городских водоемов овражного происхождения и высокой рекреационной нагрузкой (пруд Верхний южный, ул. Воронежская, Промышленный р-н г. Самары) составляет от 21 до 57%. Более близка к нему по составу флора Нижнего пруда Ботанического сада, особенно комплекс береговых видов (57%). Наименьшее сходство со сравниваемым объектом имеет береговая флора Верхнего пруда, всего 21% (только 8 общих видов), что подтверждает своеобразие экологических условий и специфику таксономического разнообразия растений изучаемых экосистем.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Фитоценозы прудов ботанического сада впервые изучались в 1986 году (Соловьева, Матвеев, 1990). Следует заметить, что тогда растительность была развита незначительно, и водоемы по степени зарастания относились к слабо заросшему классу водоемов (площадь зарослей составляла 10% акватории). В 1980 г. на Верхнем пруду проводилась глубокая механическая очистка дна водоема. В конце 80-х годов на нем отмечалось 3 формации – рогоза узколистного, частухи подорожниковой и тростника обыкновенного, образующие вдоль берега пояс шириной 3-5 м. В составе сообществ отмечалось не более 6 видов растений. Водные растения – Ceratophyllum demersum и Potamogeton berchtoldii формировали небольшие пятнистые заросли. На Нижнем пруду воздушно-водная растительность была представлена сообществами рогоза узколистного, манника большого и частухи подорожниковой с участием ириса водного, череды трехраздельной и зюз-ника европейского. Водная растительность была образована сообществом роголистника темно-зеленого, рясок трехдольной и малой, образующими вдоль берега сплошной пояс (рис. 6).

В соответствии с доминантной, или эколого-фитоценотической классификацией (Матвеев, 1973) растительность прудов ботанического сада в настоящее время, представлена 7 формациями. При геоботаническом описании в полевых условиях границы фитоценозов выделялись по экологическому и физиономическому принципу. Описания проводили в период, когда формируются оптимальные условия для произрастания гигрофитов. Эдификаторы сообществ в условиях оптимума определяли размер однородного в экотопическом отношении участка, а входящие в их состав со-доминанты служили маркерами верхних и нижних границ описываемых растительных сообществ. В сущности, растительность изучаемых водоемов есть экологический ряд фитоценозов вдоль градиента увлажнения почвы и глубины воды, и представляет собой разные варианты прибрежно-водных экотонов. Постепенная смена растительных сообществ от периферии водоема к центру определяется адаптивными особенностями экологических типов растений и неустойчивым характером гидрологического режима. Растительность прудов носит заметно выраженный переходный характер пятнистого, бордюрного, массивно-зарослевого и сплошного типов зарастания. С целью познания механизма динамики растительности в континууме экотонной зоны выделялись дискретные единицы на уровне формаций и ассоциаций. Ниже приведем характеристику их состава и структуры.

Формация череды олиственной (Bidens frondosa). Растительные сообщества этой формации занимают периферийное положение по контуру водоема, то есть являются пограничными с сушей. Доминанты ( Bidens frondosa ) и содоминанты ( Agrostis stolonifera, Bidens tripartita, Lycopus eu-ropeus ) являются маркерами верхней границы экотонной зоны (переходной от прибрежно-водной растительности к наземной). В составе формации отмечено 13 видов (табл. 4), которые формируют узкий (до 1 м) пояс растительности.. Проективное покрытие сообщества 40-60%. Разреженный травяной покров обусловлен избыточными условиями увлажнения, к которым адаптированы гигрофиты. В то же время, в составе фитоценозов, но с невысоким обилием встречены такие мезофиты, как Plantago intermedia, Tussilago farfara, Urtica dioica, толерантные к временному затоплению, а также гелофиты и гигрогелофиты, способные произрастать на обсыхающих мелководьях, но оптимальными для них являются обводненные условия. Поскольку затопление в этой зоне носит временный характер, растения из выше указанных групп здесь не получили широкого распространения и высокого обилия.

пруд Верхний

пруд Нижний рясок рдеста ириса водного роголистника темно-зеленого цицании широколистной

Условные обозначения: Фитоценозы с участием рогоза узколистного тростника обыкновенного частухи подорожниковой манника большого

Берхтольда

Рис. 6. Схемы зарастания прудов ботанического сада (21 июля 1986 г.)

Таблица 4

|

№\п |

Название вида |

Ярус |

Обилие |

|

1. |

Agrostis stolonifera |

I |

3 |

|

2. |

Alisma plantago-aquatica |

I |

1 |

|

3. |

Bidens frondosa |

I |

6 |

|

4. |

B. tripartita |

I |

3 |

|

5. |

Lycopus europeus |

I |

5 |

|

6. |

Lythrum salicaria |

I |

2 |

|

7. |

Mentha arvense |

I |

2 |

|

8. |

Plantago intermedia |

I |

2 |

|

9. |

Scutellaria galericulata |

I |

2 |

|

10. |

Solanum dulcamara |

I |

2 |

|

11. |

Sparganium erectum |

I |

1 |

|

12. |

Tussilago farfara |

I |

3 |

|

13. |

Urtica dioica |

I |

3 |

Cостав и структура формации череды олиственной

Следует обратить внимание, что в 1986 г. на берегу прудов Ботанического сада эту экологическую нишу занимал аборигенный вид Bidens tripartita , однако он не выдержал конкуренции с более высоким и мощным северо-американским видом и уступил ему эдификаторную роль. По нашим наблюдениям, местный вид легко «сдает свои позиции» заносному виду в водоемах с резким изменением уровня воды (копаных и овражных прудах с сильно илистым грунтом) и нарушенным растительным покровом в прибрежной зоне. В связи с этим, выделенные в составе формации ассоциации (асс. Bidens frondosa heteroherbosum, Bidens frondosa + Lycopus eu-ropeus heteroherbosum), могут служить в качестве индикаторных сообществ, указывающих на изменение водного режима.

Формация полевицы побегообразующей (Agrostis stolonifera). Фитоценозы, образованные полевицей побегообразующей (4 ассоциации) расположены на границе воды и суши в виде пояса шириной от 0,5 до 5 м. Они имеют одно-, двух - ярусную структуру и небольшое видовое разнообразие. Эдификатор формации с широкой экологической амплитудой, произрастает как в условиях избыточного увлажнения почвы, так и в воде на глубине до 30 см. Наибольшее распространение сообщества полевицы побегообразующей получили на Нижнем пруду. В составе формации отмечено 7 видов растений (табл. 5). Проективное покрытие от 30% в условиях затопления (асс. Agrostis stolonifera purum, Agrostis stolonifera – Lemna minor) до 70% на сыром побережье (асс. Agrostis stolonifera – heteroherbosum, Agrostis stolonifera + Bidens frondosa).

Формация тростника южного (Phragmites australis ) . Заросли тростника южного распространены на Верхнем пруду. Растительные сообщества имеют невысокое видовое разнообразие от 1 до 10 видов растений, одно-, двух- ярусную структуру и проективное покрытие от 60 до 80%. Всего в составе формации встречено 14 видов (табл. 6).

Таблица 5

Состав и структура формации полевицы побегообразующей

|

№\п |

Название вида |

Ярус |

Обилие |

|

1. |

Agrostis stolonifera |

I |

6 |

|

2. |

Alisma plantago-aquatica |

I |

2 |

|

3. |

Ambrosia trifida |

I |

2 |

|

4. |

Bidens frondosa |

I |

3 |

|

5. |

Bolboschoenus maritimus |

I |

2 |

|

6. |

Lemna minor |

II |

5 |

|

7. |

Solanum dulcamara |

I |

2 |

Таблица 6

Состав и структура формации тростника южного

|

№/п |

Названия видов |

Ярус |

Обилие |

|

1. |

Agrostis stolonifera |

I |

2 |

|

2. |

Carex acuta |

I |

4 |

|

3. |

Cirsium setosum |

I |

3 |

|

4. |

Humulus lupulus |

I |

1 |

|

5. |

Iris pseudacorus |

I |

4 |

|

6. |

Lycopus europeus |

I |

2 |

|

7. |

Lysimachia vulgaris |

I |

2 |

|

8. |

Lythrum salicaria |

I |

1 |

|

9. |

Phragmites australis |

I |

6 |

|

10. |

Riccia fluitans |

II |

5 |

|

11. |

Sparganium erectum |

I |

2 |

|

12. |

Typha latifolia |

I |

2 |

|

13. |

Tussilago farfara |

I |

2 |

|

14. |

Urtica dioica |

I |

3 |

По периферии водоема, на глубине 50-70 см, эдификатор образует сплошной пояс чистых зарослей шириной до 5 м (асс. Phragmites australis purum). В зоне временного затопления тростник формирует прерывистый пояс растительности с участием разнотравья или пятнистых вкраплений из осоки острой, ириса водного и цицании широколистной (acc. Phragmites australis heteroherbosum, Phragmites australis + Carex acuta, Phragmites australis + Iris pseudacorus, Phragmites australis + Zizania latifolia).

Формация рогоза узколистного (Typha angustifolia). Растительные сообщества с участием рогоза узколистного получили распространение на Верхнем и Нижнем прудах. В составе формации отмечено 23 вида (табл. 7).

Фитоценозы имеют бордюрный характер, одно-, двух- трех- ярусную структуру и проективное покрытие 60-70%. Ширина пояса растительности составляет от 1-3 до 15 м. Фитоценозы представлены шестью ассоциациями (асс. Typha angustifolia + Alisma plantago-aquatica – heteroherbosum, Ty-pha angustifolia + Zizania latifolia, Typha angustifolia + Iris pseudacorus, Ty-pha angustifolia – Glyceria maxima, Typha angustifolia – Riccia fluitans, Typha angustifolia – Lemna trisulca – Lemna minor). В условиях постоянного затопления монодоминантных зарослей рогоз узколистный не образует, на глубине до 50 см в составе сообществ отмечены Riccia fluitans, Lemna trisulca, Lemna minor, Ceratophyllum demersum, Hydrocharis morsus-ranae.

Состав и структура формации рогоза узколистного

Таблица 7

|

N/п |

Название вида |

Ярус |

Обилие |

|

1. |

Alisma plantago-aquatica |

I |

4 |

|

2. |

Bidens frondosa |

I |

2 |

|

3. |

Bolboschoenus maritimus |

I |

2 |

|

4. |

Ceratophyllum demersum |

III |

3 |

|

5. |

Glyceria maxima |

I |

3 |

|

6. |

Hydrocharis morsus-ranae |

II |

2 |

|

7. |

Iris pseudacorus |

I |

4 |

|

8. |

Lemna minor |

II |

5 |

|

9. |

Lemna trisulca |

III |

5 |

|

10. |

Lycopus europeus |

I |

2 |

|

11. |

Lythrum salicaria |

I |

2 |

|

12. |

Mentha arvense |

I |

1 |

|

13. |

Oenanthe aquatica |

I |

3 |

|

14. |

Persicaria lapathifolia |

I |

2 |

|

15. |

Ranunculus sceleratus |

I |

1 |

|

16. |

Riccia fluitans |

II |

4 |

|

17. |

Scutellaria galericulata |

I |

1 |

|

18. |

Solanum dulcamara |

I |

1 |

|

19. |

Sparganium erectum |

I |

2 |

|

20. |

Typha angustifolia |

I |

6 |

|

21. |

Typha latifolia |

I |

4 |

|

22. |

Urtica dioica |

I |

2 |

|

23. |

Zizania latifolia |

I |

3 |

Формация кувшинок (Nympheae candida, Nympheae alba x N. sp.). Кувшинковые сообщества отмечены на Верхнем и Нижнем прудах. Они имеют вид пятен размером 3-5 м, двух ярусную структуру и проективное покрытие до 60%. В составе формации 5 видов. Фитоценозы расположены в приплотинных участках водоемов, располагаясь за поясом воздушноводных растений на глубине от 1,5 до 3 м. Кроме эдификатора, в ценозе на Верхнем пруду отмечены немногочисленные особи ряски трехдольной и риччии плавающей (асс. Nympheae alba x N. sp. + Riccia fluitans – Lemna trisulca). На Нижнем пруду, среди зарослей кувшинки чисто-белой, высокое обилие имеет роголистник темно-зеленый (асс. Nympheae candida – Ceratophyllum demersum).

Формация роголистника темно-зеленого (Ceratophyllum demersum). Фитоценозы, образованные роголистником темно-зеленым получили наибольшее распространение на Нижнем пруду. Здесь они занимают более 40% площади водоема, образуя на глубине 1-3 м чистые заросли с высо- ким, более 70%, проективным покрытием (асс. Ceratophyllum demersum pu-rum). На мелководье с глубиной менее 1 м в составе сообществ отмечены рдест Берхтольда и виды рясок (асс. Ceratophyllum demersum + Potamoge-ton berchtoldii + Lemna trisulca – Lemna minor).

Таблица 8 Растительность прудов ботанического сада

|

н u й & я я н о К |

Группа формаций |

Формации |

о я я о я о Я У |

Ассоциации |

я я X & m |

& я =я я я я |

|

н О 5 н Рч 5 я о & ю к & К |

н н & 5 й Я о & и |

Bidens frondosa |

13 |

Bidens frondosa heteroherbosum |

+ |

+ |

|

Bidens frondosa + Lycopus europeus heteroherbosum |

+ |

|||||

|

Agrostis stolo-nifera |

7 |

Agrostis stolonifera purum, |

+ |

+ |

||

|

Agrostis stolonifera – Lemna minor |

+ |

|||||

|

Agrostis stolonifera – heterocherbosum |

+ |

+ |

||||

|

Agrostis stolonifera + Bidens frondosa |

+ |

|||||

|

в й Рч 5 Я и о g « го О m |

Phragmites australis |

14 |

Phragmites australis heteroherbosum |

+ |

||

|

Phragmites australis + Iris pseudacorus |

+ |

|||||

|

Phragmites australis + Carex acuta |

+ |

|||||

|

Phragmites australis + Zizania latifolia |

+ |

|||||

|

Typha angusti-folia |

23 |

Typha angustifolia + Alisma plantago-aquatica – heteroherbosum |

+ |

|||

|

Typha angustifolia + Zizania latifolia |

+ |

|||||

|

Typha angustifolia+ Iris pseudacorus |

+ |

|||||

|

Typha angustifolia – Glyceria maxima |

+ |

+ |

||||

|

Typha angustifolia – Riccia fluitans |

+ |

|||||

|

Typha angustifolia – Lemna trisulca – Lemna minor |

+ |

+ |

||||

|

н о о я н н о й Рч к о m |

Прикрепленная ко дну, с плавающими листьями |

Nympheae alba x N. sp |

3 |

Nympheae alba x N. sp. + Riccia flui-tans – Lemna trisulca |

+ |

|

|

Nympheae candida |

3 |

асс. Nympheae candida – Ceratophyl-lum demersum |

+ |

|||

|

Погруженная |

Ceratophyllum demersum |

5 |

асс. Ceratophyllum demersum purum |

+ |

+ |

|

|

Ceratophyllum demersum + Potamoge-ton berchtoldi I + Lemna trisulca – Lemna minor |

+ |

+ |

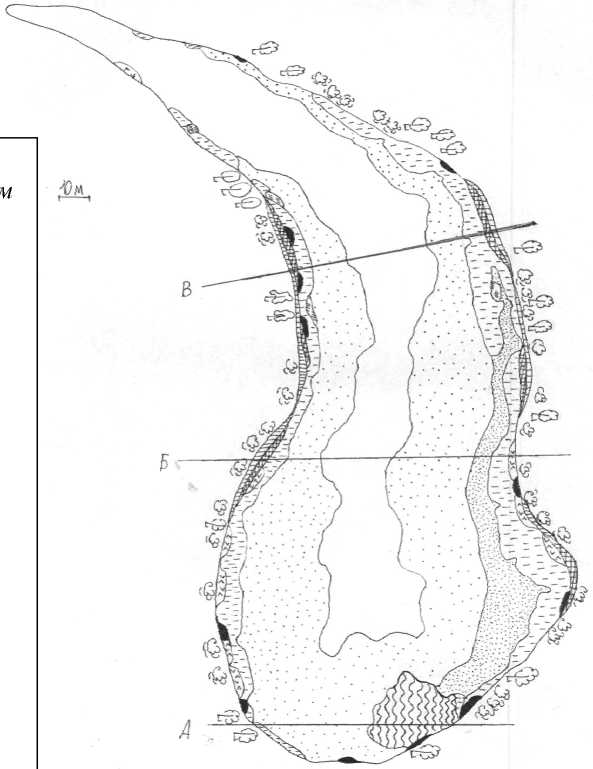

В целом, на прудах ботанического сада отмечено 19 ассоциаций, из них 15 относятся к прибрежным и 4 к водным фитоценозам (табл. 8). В настоящее время водоемы имеют высокую степень зарастания и относятся к классу сильно заросших водоемов, то есть более 40% акватории занято водной и воздушно-водной растительностью (рис. 7).

|

Условные обозначения : |

|

|

Фитоценозы с участием |

|

|

|

|

узколистного - цицании |

|

|

широколистной |

|

|

- ириса водного |

|

|

- роголистника темно-зеленого

|

|

|

W//Z |

|

|

- водокраса |

|

Рис. 7. Схемы зарастания прудов Ботанического сада (25 июля 2006 г.)

SOW

Условные обозначе ния:

максимальный

*------->-------'--------' 40 м верхний пруд

уровень воды в вегетационный период средний уровень воды уровень летней межени

Экологические профили

А – приплотинный участок водоема

Б – средний участок

В – верхний участок

Фитоценозы на профилях соответствуют обозначениям на рис. 7.

Б 2

Список литературы Фитомониторинг прудов Ботанического сада г. Самары

- Антонов М.А., Герасимов Ю.Л. Видовой состав насекомых прудов Ботанического сада г. Самара в 1998-1999 г. // Самарская Лука: Бюл. - 2002. - № 12. - С. 289-291.

- Бажанова Л.М., Медякова О.А. Химические показатели экологического состояния некоторых прудов г. Самары // Исследования в области биологии и методики ее преподавания: Межкаф. сб. - Самара: Изд-во СамГПУ, 2003. - С.4-12.

- Балюк Т.В. Динамика растительности в зоне влияния крупных водохранилищ в аридной зоне европейской части России на примере Цимлянского и Веселовского // Степи Северной Евразии. Материалы IV международного симпозиума. - Оренбург: ИПК «Газпромпе- чать», 2006. - С. 83-85.

- Гаевская И.С. Роль высших водных растений в питании животных пресных водоемов. - М.: Изд-во АН СССР, 1966. - 327 с.

- Герасимов Ю.Л. Энтомофауна озер урбанизированных территорий // Биоресурсы и биоразнообразие экосистем Поволжья: прошлое, настоящее, будущее: Матер. междунар. совещ., посвящ. 10-летию Саратовского фил. ин-та проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та. 2005. - С. 113.